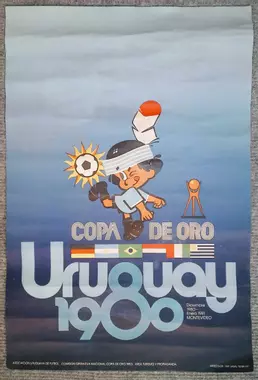

Imaginez un tournoi mondial estampillé FIFA réunissant (entre autres) Allemagne, Brésil, Argentine et Italie. Dépassant les 60 000 spectateurs par match de moyenne. Diffusé en direct dans le monde entier. Voyant débuter Diego. Et dont personne ne tient à se souvenir… C’est la « Copa de Oro » uruguayenne de 1980.

Si on nous rappelle qu’il ne faut pas le politiser, le sport le plus populaire est souvent utile aux régimes musclés. Surtout lorsque les résultats sur le terrain vont dans le « bon » sens, pourvu que le peuple soit content. Si en plus la manifestation sportive se fait à domicile, pour montrer au monde entier comme le régime est capable, c’est la martingale. Sauf que, parfois, le ballon fait un faux-rebond, comme à Montevideo au nouvel an 1981.

La Coupe du monde de 1978 en Argentine fut un modèle du genre : bonne organisation, succès populaire, succès des locaux, juste quelques gouttes d’huile de la junte militaire quand ça grince un peu (arbitrage lors d’Argentine-Hongrie, succès sur le Pérou, désignation de l’arbitre en finale, réserves face aux Néerlandais…), rien qu’une ou deux gouttes, sinon ça tache. Constatant cela, Washington Cataldi, l’un des dirigeants qui comptent dans l’Uruguay voisin et qui est au mieux avec la junte qui dirige le pays depuis 1973, se dit que ce serait bien de faire pareil chez lui.

Problème numéro un, la junte ne veut pas. Ou plutôt, dans un pays à 100% d’inflation, elle veut bien que ça se fasse chez elle mais pas devoir la financer, et donc la fédération uruguayenne non plus. Alors, où trouver les ressources ?

Problème numéro deux : une Coupe du monde s’organise (et s’attribue) longtemps à l’avance, or les prochaines sont déjà prévues jusqu’en 1986.

Cet intitulé long et indigeste comme un discours d’Infantino est le nom officiel du tournoi. Car pour ne pas devoir poireauter une quinzaine d’années pour organiser une compétition venant de passer à 24 équipes, Cataldi va imaginer un tournoi réunissant les anciens champions du monde et lui donner le nom en question. Il a eu l’idée et, grâce à son copain João Havelange qu’il vient d’aider à être élu « président du monde », il reçoit l’approbation de la FIFA, à qui il vend cela comme le cinquantenaire commémoratif de la première Coupe du monde (justement organisée au même endroit). Et comme la ligne officielle du patron brésilien (lui-même alors en excellents termes avec la junte de son pays) est de ne pas juger de la politique des gouvernements qui organisent, tout roule et le problème numéro 2 est (partiellement) résolu. Reste que le nom à rallonge sera vite dédaigné pour celui de « Mundialito » qui serait à l’origine un sobriquet un peu moqueur imaginé par les Argentins qui ne veulent pas qu’on fasse de l’ombre à « leur » Mundial, celui remporté par Kempes et Menotti.

Demeure le souci du financement de l’épreuve. C’est là que, comme souvent dans le sport professionnel, les intérêts particuliers s’en mêlent. Cela semble couler de source aujourd’hui, mais à l’époque, les financements des grandes manifestations sportives sont exclusivement publics. La Coupe d’Or des champ… bref, le Mundialito va créer un précédent après lequel plus rien ne sera comme avant. Il va se financer grâce à des fonds privés, et on va retrouver de tout, parmi les généreux intermédiaires mus par leur seul intérêt pour le sport. Un homme d’affaire uruguayen d’origine grecque qui fera un détour par la case prison, quelques businessmen liés à la NASL américaine de l’époque qui déposera le bilan quelques années plus tard, et un entrepreneur italien actif dans l’audiovisuel et avide de briser le monopole de la télévision publique de son pays, Silvio Berlusconi. C’est lui qui achète les droits de diffusion de l’épreuve (désormais prévue au nouvel an 1980-81 parce que tout ça prend du temps) et les redistribue ensuite, mettant ainsi pour la première fois le pied à l’étrier de la retransmission sportive (que d’emblée il enrobe de spectacle de variété). On a juste oublié de lui préciser que la télé locale n’a pas la couleur, mais comme pour « Argentine 78 » on va installer des émetteurs en couleur, pour le signal international, les locaux eux, n’auront que la version en noir et blanc…

Le couple football-télé, l’argent brassé par flots, la publicité envahissante, l’évènement basé sur invitation plutôt que sur mérite sportif, tout y est, le Mundialito préfigure quasiment les orgies contemporaines de retransmission ad nauseam. Sua emittenza en retiendra le concept et créera six mois après ce tournoi le « mundialito des clubs » diffusé par ses chaînes TV, et dont les critères de participation seront moins de valeur sportive que de médiatisation… Qui a dit « superleague » ? Reste en 1980 pour les organisateurs à faire venir les six sélections alors déjà titrées mondialement (pour rappel : Uruguay, Italie, Allemagne de l’Ouest, Brésil, Angleterre et Argentine). Et là aussi il y a des soucis : si les Sud-américains n’ont rien à y redire, les Européens se font plus tirer l’oreille. Pour des raisons tant politiques que de calendrier. Les Anglais s’excusent, officiellement parce que leur championnat (de 42 journées) bat son plein à cette époque de l’année, mais aussi parce que l’Amérique du Sud leur est terrain hostile. Et quand on voit le sérieux avec lequel ils considèrent la coupe intercontinentale des clubs… On appelle les Néerlandais pour les remplacer, qui après débat envoient leur équipe B formée exclusivement de joueurs locaux. Les Italiens hésitent, en partie parce qu’ils accueillent bon nombre de réfugiés politiques uruguayens. Ils iront, après débat là aussi, mais leur sélection est encore sous le choc du scandale du Totonero (les paris clandestins ayant entraîné des matches truqués). Seuls les Allemands, qui en ont vu d’autres point de vue dictature, envoient toutes leurs forces. Au final, le plateau demeure prestigieux et relevé, reste à l’organiser bien comme il faut.

Et là aussi, les « orientaux » uruguayens ont bien appris de leurs voisins argentins, copiant même la mascotte (un enfant amérindien qui est juste peigné différemment de Gauchito et porte un maillot Celeste). Le tirage au sort met leur sélection dans le groupe avec les Pays-Bas et l’Italie, les moins redoutables équipes, laissant dans l’autre groupe triangulaire Argentine, Brésil et Allemagne. La goutte d’huile fait bien les choses… Le calendrier aussi : un mois avant l’épreuve, désormais ficelée et labellisée FIFA, la junte uruguayenne a prévu de se faire légitimer populairement par un plébiscite. Sauf qu’elle n’a pas tout anticipé et qu’elle laisse ce dernier se dérouler en toute transparence : le « non » (à la dictature) l’emporte avec 57% des suffrages. Pour l’opposition, qui a détourné les affiches du Mundialito pour sa campagne (notamment en retournant un de ses slogans en « marque un but à la dictature »), c’est une surprise autant que pour le pouvoir en place, qui sait désormais que ses jours sont comptés (il s’accrochera cependant encore jusqu’en 1983). Pouvoir qui, déçu qu’il est par l’ingratitude du peuple, va en plus de cogner encore plus fort sur ses opposants, s’employer un mois durant à récupérer le tournoi pour se redonner une popularité après ce but marqué contre son camp.

La junte commence par vouloir privilégier la chanson officielle de la « Coupe d’Or », un machin lourdingue tenant du couplet politique, au détriment de l’hymne officieux du tournoi, une chanson pop bien dans son époque (pas un chef d’œuvre impérissable non plus). Sauf que là encore, les radios locales tiennent bon et même en ne diffusant la chanson pop qu’après 22h, en font un succès. Les joueurs, eux, en profitent et demandent une voiture chacun en cas de succès, ce qui est plus prudent qu’une prime en peso dévalué. Les Argentins, dont le sélectionneur profite du tournoi pour mixer les champions du monde seniors et juniors, se font caillasser et insulter en pleine rue sans que les forces de l’ordre ne bronchent. Elles seront plus promptes à réagir lorsque Brésil-Argentine se termine en bagarre générale. Les Italiens, qui osent résister à leurs hôtes, subissent un penalty qui débloque leur match du premier tour (qu’ils terminent à neuf) et ouvre la voie de la finale aux locaux. Ces derniers auront une semaine pour s’y préparer, soit le double de leurs adversaires brésiliens. L’huile est un condiment fort précieux décidément.

Mais le public montevidéen n’en a cure. D’abord sonné par le résultat du plébiscite, il fait désormais la fête et remplit le stade du Centenario (qui accueille tous les matches). Il profite du tournoi pour hurler la chanson, qui du coup passe de facto sur toutes les antennes. Il scande à chaque rencontre que la dictature va chuter. En gros, tout le contraire de ce que la junte ambitionnait. Et ce public voit son équipe remporter – à la force du jarret mais sans contestation possible – la finale 2-1, le même score face au même adversaire que lors de la finale historique trente ans auparavant du Maracanazo. Ironie du sort, quand les officiels militaires viennent prévenir le staff que c’est OK pour la prime d’une automobile, le Brésil égalise… Comme deux ans auparavant à Buenos Aires, la fête est populaire, et le futur président de la République Pepe Mujica, alors embastillé, dira que ce fut le seul cas de de moment de joie partagée entre toutes les factions du pays, y compris geôliers et prisonniers. Mais les circonstances glauques du Mundialito, sa récupération, son association à une période crépusculaire pour tous – doublée d’oppression pour certains – feront qu’une fois la fête finie, tous en tourneront la page. Jusqu’à l’Association uruguayenne de football, pourtant prompte à mythifier le passé glorieux de la Celeste, et qui ne rend compte de l’évènement nulle part. Comme si tous souhaitaient oublier un moment d’égarement.

Rétrospectivement, le tournoi de la junte aura tout de même servi « son » camp politique : il aura permis au futur patron du Milan AC d’acquérir une dimension internationale et d’entamer la carrière qu’on lui connaît. Et même si ça ne change rien à la face du monde du foot, il aura permis à l’auteur de ces lignes de découvrir en pleine nuit l’orgasmique spectacle du Brésil de Telê Santana atomisant l’Allemagne.

Claudio Gentile pour Pinte De Foot

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 23

modrobily 23/02/2026

Gloire à Bourgaud

delhommeaudetete 22/02/2026

Cheikh Ndoye, un Lion roi des airs

delhommeaudetete 20/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 22

modrobily 16/02/2026

Nicaragua : Los Piñoleros sortent de l'ombre

Communaute Pinte 2 Foot 15/02/2026

Personnages de la Coupe du monde 1990 - Argentine, la solution s'appelait Claudio Caniggia (1/7)

Verano82 13/02/2026

« Si y a pelouse, y a match »

modrobily 11/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 21

modrobily 09/02/2026

Entraineurs sudaméricains du passé : Ondino Viera, l'homme de Rio

Verano82 08/02/2026

Gravé dans Da Roch’

delhommeaudetete 06/02/2026

Champions sur deux continents

bobbyschanno 04/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 20

modrobily 02/02/2026

Un ferry pour Luleå – La promesse

Alexandre 02/02/2026

Les frères de Gastyne : sport et cinéma, de la Belle Epoque aux Années Noires

bobbyschanno 01/02/2026

Histoires d'Euskal derbia

Verano82 31/01/2026

Top 10 - Flamengo (2/2)

ajde59 30/01/2026

Top 10 - Flamengo (1/2)

ajde59 28/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 19

modrobily 26/01/2026

La Coupe du monde rêvée (5/5)

bobbyschanno 25/01/2026

QUIZZ P2F E15 J2/4

goozigooze 24/01/2026

Le plus Carioca des Argentins

ajde59 23/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 18

modrobily 19/01/2026

La Coupe du monde rêvée (4/5)

bobbyschanno 18/01/2026

Obo, prince varègue au service de Sa Majesté

AlphaBet17 16/01/2026

Le Groenland ne veut plus être hors-jeu

modrobily 14/01/2026

Karl Odermatt et les chemins de Saint-Jacques

Khiadiatoulin 12/01/2026

La Coupe du monde rêvée (3/5)

bobbyschanno 11/01/2026

Ligue 1 : le bilan de la mi-saison

modrobily 09/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (deuxième partie)

Rui Costa 07/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (première partie)

Rui Costa 05/01/2026

J’ignorais totalement l’existence de ce tournoi, merci

Une sorte de Super League des champions du monde motivée par le fric ?

Et ses débuts de Silvio Berlusconi, le magnat italien en herbe des médias – même si, du point de vue de ma génération, ou tout du moins, du mien, je n’aurais, peut être, pas eu le déclic de l’amour du foot

Je profite de cet article de Claudio pour ressortir un vieux post.

Sur le plan sportif, le héros du tournoi est Waldemar Victorino, l’avant-centre de la Celeste. Un type au parcours laborieux et dont les tifosi de Cagliari espèrent qu’il va avantageusement remplacer Franco Selvaggi, parti au Torino à l’été 1982 après un titre de CM (sans jouer). Très vite, ils considèrent Victorino comme un bidone, un tartuffe recruté sur la foi d’une unique rencontre, le très féroce Uruguay – Italie de janvier 1981 en Copa de Oro / Mundialito organisé au Centenario. Ce jour-là, l’Italie perd pied, étouffée peu à peu par la Celeste et son jeune prodige Rubén Paz. En fin de rencontre, le très fin Venancio Ramos centre pour Victorino qui parvient à se défaire du marquage de la sangsue Claudio Gentile (par pudeur, l’auteur du papier n’a pas osé mentionner cette action hé hé) et enchaine en contrôlant le ballon de la poitrine avant de tromper Ivano Bordon de près. Un but de très grande classe, un but à la Mario Kempes qui impressionne les reporters de la RAI et que toute l’Italie voit en direct à la télé.

« El Pescador » Victorino débute en Serie A au Sant’Elia le 12 septembre 1982 face à la grande Roma de Liedholm privée de Falcão et Conti. En seconde mi-temps, alors que la Roma mène 2-1, les Sardes exultent quand Victorino égalise d’une tête plongeante. Mais Rosario Lo Bello invalide le but : trop court sur le centre, « Vitorio » vient en réalité de marquer de la main. Dommage pour Victorino dont c’est le seul fait d’armes : aucune réalisation en seulement dix rencontres de championnat. Dommage pour Cagliari également : cette première défaite en appelle de nombreuses autres et malgré le talent de Piras et du Péruvien Uribe, le club est relégué en fin de saison.

Pris en grippe par les tifosi qui lui crient « Oh, El Pescador, sors de Sant’Elia et va pêcher dans l’étang de Santa Gilla », marginalisé par le coach Gustavo Giagnoni, les rumeurs vont bon train le concernant. A-t-il vraiment trente ans comme son passeport l’indique ? Fils de paysans pauvres aux origines charrúas, de sérieux doutes existent quant à sa date de naissance. Lorsqu’il part pour Newell’s à l’intersaison suivante, le jugement des Sardes est sans appel : Victorino est un imposteur engagé par des dirigeants aveuglés par son but contre l’Italie.

Difficile à admettre pour les tifosi de Cagliari mais ils ont tort, Victorino n’est pas un bidone. Non, ce n’est pas l’homme d’un match. Avec le Nacional, « El Pescador » est sacré meilleur buteur de la Libertadores 1980 en étant décisif en finale contre l’Internacional de Falcão. Il inscrit ensuite l’unique but face à Nottingham Forest en Intercontinental à Tokyo. Et puis lors du Mundialito, il marque face à l’Italie mais également contre les Pays-Bas et le Brésil en finale, trois buts en trois rencontres. Il est alors au zénith au sein d’une équipe en mission depuis un an sous les ordres de l’icône de 1950 Roque Máspoli et son fidèle préparateur physique « El Profesor » Jorge Trigo. Dans un esprit commando proche de celui imaginé par Menotti pour l’Albiceleste, Máspoli ne sélectionne que des joueurs évoluant au pays, se privant de la star Fernando Morena pour installer Victorino en numéro 9. Même Hugo de León reporte son départ pour Grêmio afin de prétendre à la Celeste. L’enjeu dépasse le cadre du sport, le pays a besoin de héros glorieux et Victorino est l’élu du Centenario comme Mario Kempes est devenu le demi-dieu du Monumental deux ans plus tôt.

Victorino est simplement un joueur qui explose sur le tard, à vingt-sept ans (officiellement). Profondément affecté par la non qualification à la CM 1982, sa venue à Cagliari représente une fin en soi. Ne déclare-t-il pas à son arrivée « jouer dans une équipe italienne pour mes dernières années de professionnalisme est le couronnement de ma carrière» ? Son objectif atteint, il se relâche, profite de la vie et le goleador ultra affûté et sans doute « survitaminé » de 1980 s’efface au profit d’un joueur statique et sans jump, une de ses forces jusqu’alors.

La suite est un tour d’Amérique du Sud, Argentine, Equateur (meilleur buteur du championnat), Venezuela et Pérou avant qu’il ne se retire en 1989. Si les Sardes l’ont oublié depuis longtemps, « El Pescador » demeure dans la mémoire de générations d’enfants du monde entier : le personnage de Ramón Victorino imaginé par Takahashi dans Captain Tsubasa (Olive et Tom), c’est lui.

Il y a un documentaire de Sebastian Bednarik sur ce Mundialito qui est sorti en 2010. Il est assez intéressant.

https://www.senscritique.com/film/le_mundialito/43823772

Tu n’en parle pas mais si mes souvenirs sont bons, il y a également le gendre de Havelange (Ricardo Teixeira) qui a trempé dans les magouilles financières pour l’organisation. Havelange l’avait placé à la tête d’une société qui avait l’exclu des droits de retransmission des Coupes du Monde notamment.

https://www.lexpress.fr/sport/fifa-havelange-et-teixera-touchaient-d-enormes-pots-de-vin-d-isl_1137303.html

D’un point de vue purement sportif, Rubén Paz avait crevé l’écran lors de cette compèt’.

Merci Claudio!

Elle est intéressante cette décennie 80 pour l’Uruguay. Au niveau mondial, c’est la cata entre l’absence en 82, la piteuse prestation en 86. On peut meme ajouter pour certains joueurs le Mondial 90 très pénible également.

Par contre, au niveau continental, c’est un succès. Ce mundialito, les Copa America 83 et 87. Les derniers succes en Libertadores et en Intercontinentale pour Peñarol et Nacional.

Surtout que les effectifs en sélection évoluent énormément entre 80 et 87. Preuve qu’il y avait le choix et qu’il était de qualité.

Deux ans avant la Copa de Oro, en janvier 1979, Montevideo accueille la Copa America Juvenil (moins de 20 ans) appelée Copa de Plata pour célébrer les vingt-cinq ans d’existence de l’épreuve. Ce devrait être une compétition mineure, c’est déjà un événement considérable. L’Uruguay est plongée dans la dictature depuis 1973, une des plus dures d’Amérique du Sud et ce tournoi (tout comme la Copa de Oro) offre aux généraux l’occasion de présenter une image d’honorabilité aux yeux du monde. Pour la population, c’est le moyen d’oublier momentanément ses conditions de vie et la brutalité du système répressif à un moment où la sélection A déçoit, absente de la phase finale de la Coupe du Monde 1978 pour la première fois depuis vingt ans.

A l’exception du Brésil qui envoie des seconds couteaux, chaque sélection présente des joueurs annoncés comme les futurs cracks des années 80. L’Uruguay compte dans ses rangs Rubén Paz, déjà star de Peñarol, le Paraguay vient avec Romerito et Roberto Cabañas alors que le Chili aligne son fantastique gardien Roberto Rojas et des juniors qui n’en sont plus (la Roja fraude avec de nombreux joueurs ayant plus de vingt ans, dont Rojas qui fera bien mieux en termes de tentative de tricherie en 1989). Mais sans manquer de respect à tous ces joueurs, celui que tout le monde veut voir s’appelle Diego Armando Maradona coaché par César Luis Menotti, le sélectionneur de l’Albiceleste championne du monde l’année précédente. Parmi les autres grands espoirs argentins, citons Ramón Díaz, Gabriel Calderon, Juan Barbas et Juan Simón.

Dès le premier tour, les rencontres de la Celeste au Centenario sont jouées à guichets fermés. Soutenue par les chants des hinchas, l’Uruguay se promène contre l’Equateur et le Pérou puis s’impose 1-0 contre l’Argentine sans Maradona au repos, les deux équipes étant déjà qualifiées. A l’issue du tour final, un mini championnat à quatre (Uruguay, Argentine, Paraguay et Brésil), c’est finalement la Celeste qui s’impose en battant lors du dernier match les Guaranies 2-1 et conquiert ainsi un troisième titre consécutif dans une ambiance de folie.

Diego Maradona est désigné meilleur joueur de l’épreuve par la CONMEBOL (devant Romerito et Ramón Díaz). Dans les vestiaires du Centenario, assailli de journalistes, el Pibe répond calmement à Jorge Ottati, célèbre radioreporter uruguayen : « La joie que la sélection a donnée à mon peuple l’année dernière va se reproduire et j’espère être celui qui nous mènera vers la gloire ». Cela commence par le titre de champion du monde juniors à l’été 1979 avec Menotti puis le triomphe de 1986 avec Bilardo.

Enfin, le meilleur buteur du tournoi est un joueur oublié, l’Uruguayen Arsenio Luzardo, milieu du CA Huracán de Treinta y Tres, modeste club du Nord-est, à la frontière brésilienne. Autorisé à disputer la Liga Mayor, une compétition entre les équipes de Montevideo et celles de l’intérieur du pays, il est repéré avec Huracán et est sélectionné pour la Copa Juvenil où il explose en tant que meneur à la frappe de balle magistrale.

Par la suite, le Nacional en fait son numéro 10 en soutien du goleador Waldemar Victorino avec qui il gagne le championnat, la Libertadores et l’Intercontinentale à vingt ans. Il fait partie des sélectionnés pour la Copa de Oro mais Máspoli le laisse sur le banc, lui préférant évidemment Rubén Paz. Il remporte ensuite la Copa America en 1983 (sans jouer les phases finale) alors qu’il joue en Segunda espagnole, au Recreativo Huelva dont il est l’idole pendant sept saisons.

Ce qui est impressionnant avec beaucoup de grands noms du football sud américain des années 70-80, c’est qu’ils ont pour la plupart remporté la Libertadores. Maradona étant l’exception pour un joueur de ce calibre (A part 3 ans dans les meilleures années sa carrière, il n’aura fréquenté que des « petits » clubs).

Oui, avec Argentinos, Diego n’a pas bénéficié du même entourage que Borghi en 1985. Ni même d’un coach du niveau de Yudica. Et pas assez longtemps à Boca pour faire mieux.

J’ai toujours trouvé étrange que Maradona parle plus de Boca que d’Argentinos Juniors alors qu’il a plus brillé avec ce dernier…

« J’ai toujours trouvé étrange que Maradona parle plus de Boca que d’Argentinos Juniors alors qu’il a plus brillé avec ce dernier… »

la mitad mas uno 🙂

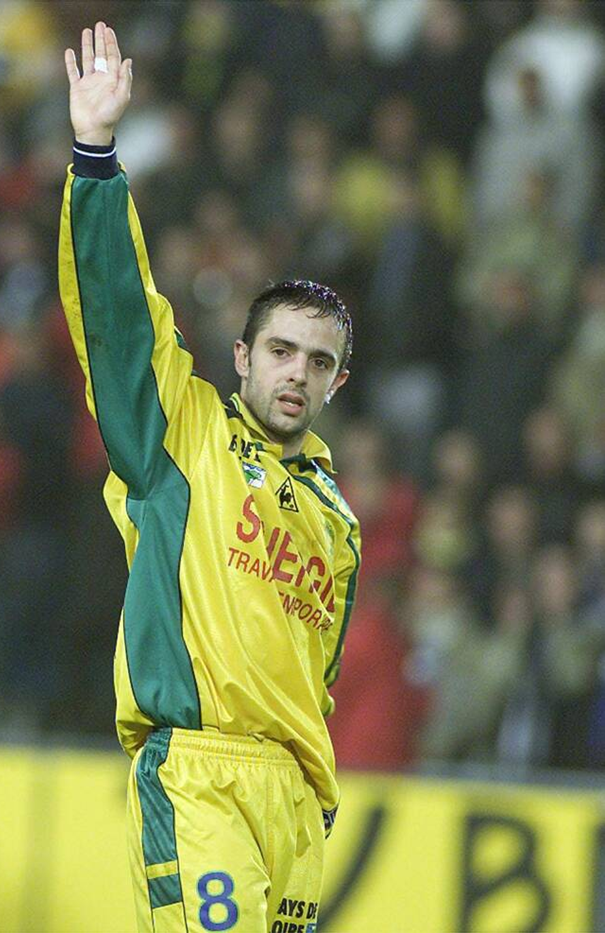

Quand tu vois le recrutement du Matra Racing, difficile de se dire que les choix étaient mauvais. Fernandez, Bossis, Francescoli, Paz ou Littbarski. Arthur Jorge en coach.

Pourtant la mayonnaise n’a pas pris. Et l’argument du manque de soutien populaire n’explique pas pourquoi ils se sont foirés sportivement.

Si quelqu’un a des pistes…

Sindelar

Il a l’air chouette l’article mais faut s’abonner. Un copain de mon club, en poussin, avait ete tiré au sort pour assister à la finale entre le Matra et Montpellier.

The Sensational Rise and Expensive Fall of a Paris Superclub

Long before Qatari billions fueled Paris Saint-Germain’s ascent, another French club, Matra Racing, tried to take Paris by storm.

By Rory Smith and Elian Peltier

March 6, 2018

PARIS — The transfer fee was eye-catching, the salary eye-watering, and the impact jaw-dropping.

It seemed to be the move and the moment that signaled a power shift, a change in soccer’s established order. One of the brightest South American talents of his generation, heralded as the next best player in the world, moving to a rising force in Paris, drawn by money and glamour to a club long on cash and short on patience.

Thirty years later, Neymar would have much the same effect, the Brazilian turned into the most expensive player on the planet by the untrammeled ambition of Paris Saint-Germain. But he was not the first to follow that path.

Six years before Neymar was born, in the summer of 1986, Enzo Francescoli, the Uruguayan forward known as El Principe, blazed the trail when he was snared by another club that believed it could combine the allure of Paris with apparently bottomless wealth to create, almost from scratch, a team of superstars. Before Neymar, before P.S.G., there was Matra Racing de Paris.

It would be too simple to present the grand project — fueled by Qatari money — at P.S.G. as simply a repeat of Racing’s boom and bust in the 1980s. The differences are too pronounced for the parallel to hold.

Racing’s benefactor, the industrialist Jean-Luc Lagardère, saw soccer as a way to win personal glory and commercial advantage; P.S.G.’s owners have turned the club into a pawn in a geopolitical game.

Lagardère’s ambitions were strictly domestic. The chairman of the Matra conglomerate — which made everything from magazines to missiles — he dreamed of restoring Racing, one of the oldest clubs in France, to its 1930s heyday, when it was crowned national champion and had a reputation for impossible luxury.

The modern P.S.G. is not concerned with Ligue 1. Instead, it gauges its strength on a higher stage. Its season will not be defined by a mere parochial triumph, but by whether it can overcome Real Madrid to earn a place in the quarterfinals of the Champions League.

And the sums and salaries Qatar Sports Investment, P.S.G.’s financial engine, has lavished on the likes of Neymar and Kylian Mbappé over the last seven years dwarf anything Lagardère ever spent: When Francescoli joined, just before the 1986 World Cup, he was paid 700,000 francs a month, given a house in Montmartre, and presented with a Peugeot 205. Neymar, presumably, drives something a little more impressive.

But there is an inescapable echo of Racing’s story in the very modern revolution at a club with which it once shared a stadium. If it is not a parallel, then perhaps it serves as a parable, an example from which P.S.G. might learn. After all, it is not just deploying the same methods Racing used three decades ago; it is under the same pressures, running the same risks.

“Patience does not exist in Paris,” said Alain De Martigny, once Lagardère’s coach at Racing. “We are much more in the spotlight than elsewhere in France. It has always been like that. A team in Paris cannot be average.”

A Grand Experiment

Lagardère’s grand experiment began in 1982. He had already enjoyed considerable success in auto and horse racing when he turned his attentions to soccer, hoping to merge Racing and another Paris club, Paris F.C., to create a rival for the still relatively young P.S.G. His initial plan was rejected; in the end, he had to make do with buying Paris F.C. and simply renaming it Racing, before the formal merger went through a year later.

The new team started life in France’s second division, but Lagardère had no time to waste. He set about building a team capable of winning promotion. “The recruitment was impressive for a second-tier team,” the midfielder Fathi Chebel said. “Our team was first-division quality, and De Martigny was one of the most valued coaches in France.”

Lagardère’s first coup came in 1983, when he managed to persuade Rabah Madjer, an Algerian striker of considerable promise, to join his club, then still in the second division. “He was a spectacular player,” De Martigny said. “His transfer was like Neymar’s to P.S.G.”

Chebel has “splendid memories” of that period, culminating in promotion in 1984; he describes a team where many of the players were friends, all living in the same areas: Colombes, near Racing’s atmospheric old stadium — Lagardère would install the team in P.S.G.’s Parc des Princes not long after taking charge — and Maisons-Laffitte.

Six of his teammates lived in the same apartment block as him. “Once a week, a player had to organize something and we would all go out together to a restaurant or a concert,” he said. Lagardère encouraged the bonhomie, but also treated his players to lavish dinners. His wife, Chebel said, often brought gifts for the players’ partners.

But when Racing was relegated after a single season in France’s top flight, Lagardère changed tack. “He was a success story, his name means success,” De Martigny said. “We could not fail.” He was fired. When Racing was promptly promoted again in 1986, Lagardère “must have thought it was time to get another dimension.”

That summer, Racing shocked the world just as much as P.S.G. would in 2017. Just before that year’s World Cup, Francescoli, then a star at River Plate in Argentina, joined. His Uruguayan teammate, Ruben Paz, and the West Germany winger Pierre Littbarski followed. So, too, most impressively of all, did Luis Fernandez, a French international and, at the time, the captain of P.S.G.

“We had 13 international players, something like that,” Littbarski said. “It was an interesting idea, the chance to build something up from nothing.”

The recruitment drive continued the following year: Lagardère appointed Artur Jorge, fresh from winning the European Cup with Porto, as his new coach and, with the club now known as Matra Racing, he kept signing players.

David Ginola played against Racing as a teenager for his first club, Toulon, in 1987. “It was amazing to see so many famous names,” he said. He played well that day; the following year, Toulon’s president called him to say he had been sold to Matra. “I wouldn’t have believed it.” He remembers, on his first day, taking part in the official team photograph, and seeing enough high-caliber players to fill “two first-division teams.”

The same year, Lagardère made a bid to sign France’s other bright young thing, Eric Cantona, from Auxerre. He invited the player and his wife to dinner at his home; Cantona recalled seeing servants in “wigs and carrying halberds: It was like the Middle Ages.”

Anger and Aggression

While everything on the surface was just as glamorous as Lagardère had wanted it — just as glamorous as Paris demanded — beneath it, Racing was not a happy place.

“The setup was not professional,” Littbarski said. “When you think about what was invested, you would have been surprised when you saw our training facilities. We were still having to wash our kit ourselves, that sort of thing.”

Littbarski enjoyed his time in Paris off the field — “I was close to Paz, Francescoli, the South American players” — but on it, he said, he was deeply unhappy. After only one season, he returned to Cologne. He was so desperate to go that he paid his own transfer fee. “The Racing guys were quite cool about it,” he said. “And after a while Cologne got me some of my money back.”

His was hardly an isolated case. Francescoli stuck it out for three years, but reportedly did so in a state of considerable despair.

“The level of aggression in training was incredible,” Ginola said. “The atmosphere was really complicated. There were a lot of big-name players who were not playing in the first team, and they were not happy. It was difficult for the manager, and it was hard as a young player. The dressing room was awful.”

In public, things were not much better. Racing’s results were moderate, if not spectacular — finishing 13th in 1987 and 7th in 1988 — but the team struggled to attract fans. By the end of the 1988 season, it was averaging gates of only 7,000.

“I remember one game, to try to fill the Parc des Princes, Matra invited lots of kids for free,” Ginola said. “We were playing St. Etienne, one of the historic teams in France. I went out to warm up, and all the kids had come in green St. Etienne jerseys. It looked like an away game.”

In the face of a toxic club culture and widespread public apathy, Matra Racing imploded. It narrowly avoided relegation in 1989 — surviving only on goal difference — but by then Lagardère had had enough. Under pressure from Matra’s shareholders, he announced he was pulling out.

The club became Racing Paris once more, and was forced to sell off its stars. Ginola left for Brest, and Francescoli for Marseille, where he would win a league title, and inspire a young fan called Zinedine Zidane to such an extent that he would name his first child Enzo. The club disappeared back into oblivion. It has not returned. The whole escapade had cost Lagardère, and Matra, more than $300 million.

Such a fate is unlikely for P.S.G., of course. The stakes are far too high, the money invested far too great, for Qatar Sports Investment simply to walk away. But that is not to say there are not lessons to be learned, caution to be taken, from the rise and fall of Matra Racing.

“Paris is a very special place,” Littbarski said. “It is maybe the same as Madrid: The football has to be entertaining. The people like entertainment. That is the most difficult thing.”

Like Matra, like Lagardère, P.S.G. has tried to cater to that demand. It has brought the biggest stars it can find, all in the hope of “creating a football mentality in Paris,” as Littbarski said. But that carries with it a risk, as those who remember Racing know all too well.

“You can have all the talent in the world,” Ginola said. “But the main thing is to invest wisely, not just to buy a lot of talented players. The pieces all have to fit together.”

Merci Dip

L’article du NYT n’est pas mal, mais le journaliste aurait dû venir poser quelques questions aux spécialistes de P2F. J’ai relevé deux erreurs :

– Les ambitions du Racing n’étaient pas strictement nationales, loin s’en faut. Jean-Luc Lagardère avait déclaré le jour du rachat que « l’objectif était de gagner une Coupe d’Europe d’ici dix ans ».

– Les clubs successeurs du Racing n’ont pas disparu. Si le RCF 92 (ou Dieu sait comment il s’appelle aujourd’hui, j’ai eu du mal à suivre les changements de noms) végète en N2 ces temps-ci, le Paris FC, lui, fait dans l’ombre un travail patient et sérieux depuis plus de dix ans, épaulé par le groupe Vinci. On va bien finir par le revoir en L1 un de ces jours, ce qui ne serait pas pour me déplaire : j’ai un petit faible pour les « deuxièmes clubs » des villes à un seul gros (1860 Munich, Espanyol Barcelone, Paris FC, etc… mais ni St. Pauli, ni Union, ni Dynamo Berlin, trop marqués idéologiquement à mon goût).

En ce qui concerne les pistes, elles remontent toutes à l’impatience chronique de JLL (laquelle lui a valu, il faut le reconnaître, de réels succès en affaires). La chanson avec le Racing était la même qu’avec l’écurie Matra : des noms ronflants sur le terrain, avec accès privilégié au décideur en chef, et l’intendance suivra. Sur la piste et dans les stands, JLL écoutait beaucoup plus « ses » pilotes que Georges Martin, l’excellent motoriste « père » du V12 Matra, qu’il avait d’ailleurs voulu mettre sous les ordres de Jochen Neerspach ex-Porsche. Matra a gagné deux fois Le Mans, certes, mais aurait pu faire beaucoup mieux.

Côté foot, le choix d’Alain de Martigny sur le banc était la mauvaise pioche. Il fallait un grand nom avec de la poigne pour fédérer cette nouvelle troupe traditions vécues. Robert Herbin, à un an près, aurait pu faire l’affaire. Débaucher Ernst Happel de Hambourg ou Udo Lattek de Dortmund aurait été superbe. Il aurait aussi fallu mettre sur pied des infrastructures, et là, il n’y a aucune excuse. Un centre d’entraînement, ça se rénove en un an et JLL avait le temps de le faire au tout début (quand le RCP s’appelait Racing Paris 1) avant que le Racing ne monte en D1. JLL a été mal conseillé, ou plus précisément il a dû choisir de s’entourer de gens qui ne regardaient que le terrain au détriment des structures. Il est vrai que ce défaut est assez typique de la France du foot en général : on idolâtre les dix, mais c’est à deux anciens six (Jacquet et Deschamps) que nous devons nos étoiles…

Elle est très belle la dernière une avec Rodolfo Rodriguez. Avec la question. » ¿

Brindisi, ya es de Boca?

Quand on sait le duo qu’il va former avec Diego…

Tiens, en parlant de Rodolfo Rodriguez, il aurait pas sa place de remplaçant derrière Mazurkiewicz dans une sélection historique d’Uruguay?

Quelques images

https://youtu.be/7-dtUJp7XDg

Avec le Sporting

https://youtu.be/P7U-ON4gCjE

Si si.

Un peu beaucoup de politique dans cet article… Le vrai souvenir du Mundialito pour moi, en tant que footeux, a été la découverte du Brésil de Socrates et Falcao qui avait passé un 4-1 bien propre à la belle RFA de Hansi Müller et Schuster tout juste sacrée championne d’Europe. L’autre match de cette poule, Argentine-RFA (2-1), avait également été remarquable par sa qualité.

Apres vu les régimes au pouvoir en Amérique du Sud à l’époque, c’est difficile de ne pas l’evoquer. D’ailleurs, je me demande ce qu’aurait donné un Mondial 1986 en Colombie comme c’était prevu à la base.

« Le tournoi oublié », OK. « Le Mundial oublié, c’est déjà une marque déposée dans la presse anglaise ou allemande : c’est celui de 1962.

Merci pour l’article.

Beaucoup de choses déjà dites – dont que je n’aurais su dire, merci des contributions.

Je me bornerai donc à ajouter que j’aime bien l’affiche, voilà 🙂 .. Qui en était l’auteur?