De l’Irlande, on admire la beauté des paysages, la chaleur humaine des habitants, la richesse des traditions, la beauté des mélodies, et la magie des légendes. On est curieux devant ces sports centenaires que sont le foot gaélique et le hurling. On connaît même sa fête nationale, la Saint Patrick, que le monde entier aime célébrer. Mais que sait-on vraiment de son histoire ? L’Irlande porte en elle les traces d’un passé tourmenté, marqué par les batailles, les invasions, et les soulèvements. Mais l’histoire ne s’efface jamais vraiment. Elle survit dans les noms des villes, dans la ferveur de ses habitants et… dans les symboles des clubs de football.

Dans cette série, chaque club du championnat irlandais nous plongera au cœur d’un épisode de ce récit mouvementé. Et parce qu’en Irlande, la mémoire se transmet en musique, chaque étape sera accompagnée d’une mélodie, un écho aux joies et aux blessures d’un peuple qui n’a jamais cessé de chanter ni de se battre.

De l’âge d’or monastique à la bataille de Clontarf

Alors que l’Irlande s’épanouit sous l’élan de la christianisation, elle entre dans une ère florissante, un véritable âge d’or intellectuel. Les monastères, centres de savoir, de spiritualité, et de production artistique, deviennent les joyaux d’un territoire encore largement rural. Mais cette prospérité attire bientôt des regards venus du nord… En l’an 795, les voiles sombres des drakkars surgissent à l’horizon. Des navires venus de Norvège, portés par les vents de la mer du Nord, abordent les rivages irlandais, inaugurant une ère de violence et de bouleversements. Les Vikings arrivent.

Ces premiers raids, motivés par la quête de richesses et la pression exercée par Charlemagne dont les ambitions impériales restreignaient le commerce scandinave sur le continent, ciblaient les monastères côtiers. Ces établissements, riches en objets précieux et densément peuplés, étaient des cibles idéales : or, manuscrits, bétail… et êtres humains destinés à l’esclavage. Rapidement, les incursions deviennent plus audacieuses, structurées, et s’enracinent profondément. Dès 840, les Vikings établissent des bases fortifiées à l’intérieur des terres, au fil des grandes rivières, facilitant des raids toujours plus profonds. Mais les Scandinaves ne se contentent plus de piller : ils s’installent. En 841, ils fondent une colonie militaire à Dublin. D’autres colonies émergent, dont Waterford, fondée vers 914 par Ragnall, petit-fils d’Ivar Ragnarsson, célèbre roi berserker chef de la conquête des îles britanniques. Grâce à sa position stratégique, Waterford prospère rapidement jusqu’à devenir la première ville irlandaise. Elle conserve à ce jour son nom d’origine viking : Vadrefjord, que l’on traduit par « fjord des béliers » ou « havre à l’abri de la mer venteuse ». C’est la plus ancienne ville d’Irlande encore existante.

Si les premiers contacts sont brutaux, la dynamique entre Irlandais et Vikings évolue au fil du temps. Les envahisseurs deviennent colons. Ils introduisent des techniques nouvelles, notamment navales, artisanales, et commerciales. Les campements vikings évoluent en véritables centres urbains – une première pour une île alors majoritairement tournée vers l’agriculture. D’autres villes à l’image Waterford et Dublin vont naître de cette transformation : Cork, Wexford, ou encore Limerick. À mesure que les échanges se multiplient, une fusion culturelle s’opère. À la fin du Xe siècle, de nombreux Scandinaves établis en Irlande se convertissent au christianisme, et les frontières culturelles s’estompent. Une nouvelle population métissée émerge : les Gall Gàidheal, combinant traditions nordiques et culture gaélique. Des noms comme Doyle (fils de l’étranger sombre), MacAuliffe (fils d’Olaf) et MacManus (fils de Manus) trouvent tous leur origine chez les guerriers scandinaves qui firent de l’Irlande leur foyer.

Mais cette période d’évolution pacifique n’efface pas les rivalités internes. L’Irlande reste politiquement morcelée : plus d’une centaine de clans dirigés chacun par leur roi, eux-mêmes soumis à un roi de province – Ulster, Munster, Leinster, Connacht ou Meath. Les conflits pour la suprématie sont constants, et chaque souverain aspire au titre convoité de Ard Rí, Haut Roi d’Irlande. Au nord, la dynastie des Uí Néill domine, tandis qu’au sud, une puissance montante se dessine : celle des Dál gCais, menée par un chef charismatique, Brian Boru. Sous sa conduite, le royaume de Munster s’impose comme une force majeure. Tandis que Brian étend son autorité, une alliance se forme entre les rois de Leinster, les Vikings de Dublin et des mercenaires scandinaves étrangers pour contrer son ascension. Le 23 avril 1014, jour du Vendredi saint, s’ouvre la bataille de Clontarf, un affrontement titanesque au nord de Dublin. Les troupes de Brian Boru, alliées au Connacht, affrontent une coalition redoutable. Après des heures de combats sanglants, les forces de Brian remportent une victoire décisive. Le vieux roi, cependant, est assassiné dans sa tente par des Vikings en fuite. Sa mort scelle une victoire amère.

Brian Boru dans sa tente sur la gauche du tableau

La bataille de Clontarf marque un tournant : elle brise l’influence politique des Vikings en Irlande. S’ils resteront présents, leur ambition de domination totale est définitivement anéantie. L’écho de cet affrontement résonne encore dans la mémoire irlandaise. Il a inspiré une des mélodies les plus anciennes du répertoire traditionnel irlandais, « Brian Boru’s March », souvent jouée à la harpe mais dont je vous laisse aussi apprécier la version des Chieftains. Cette marche évoque la cláirseach, la harpe médiévale gaélique, emblème d’un héros tombé pour l’unité. Une harpe est aujourd’hui encore associée à son nom : la Trinity College Harp, exposée à la bibliothèque du Trinity College de Dublin. Bien que postérieure à sa vie – datée probablement du XIVe ou XVe siècle – elle est devenue le symbole national de l’Irlande, gravée sur les pièces de monnaie et les armoiries de l’État.

L’invasion normande et les prémices de la domination anglaise

L’Irlande, tout juste libérée du joug viking, ne connut pourtant pas la paix. Les querelles entre rois locaux continuaient de diviser l’île. L’un d’eux, Diarmait Mac Murchada, souverain déchu du Leinster, décida alors de jouer une carte audacieuse : solliciter l’aide du puissant roi anglo-normand Henri II. Avec son accord, des chevaliers normands débarquèrent sur le sol irlandais en 1169, amorçant un nouveau chapitre dans l’histoire de l’île. Parmi eux, un nom allait marquer les esprits : Richard de Clare, plus connu sous le nom de Strongbow. Bras armé de la reconquête, il permit à Diarmait de reprendre son trône. En échange, il reçut d’immenses terres… et la main de sa fille, Aoife. Cette union scella symboliquement l’ancrage des Normands en Irlande.

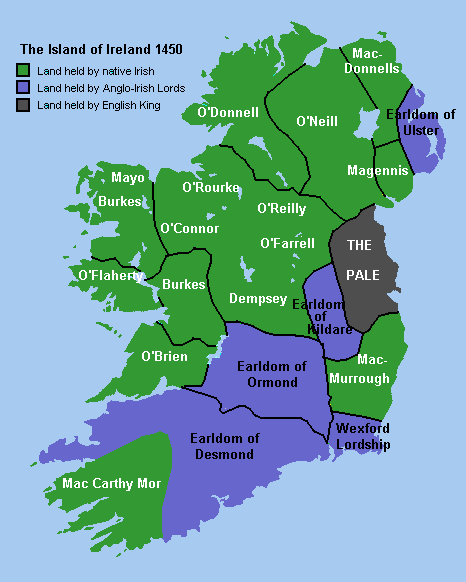

Mais cette présence n’était qu’un prélude. Bientôt, les conquêtes normandes s’enchaînèrent, bouleversant l’équilibre du pouvoir. Des forteresses surgissent le long de la côte est, jusqu’à Carrickfergus, au nord. En 1171, c’est la première fois qu’un roi d’Angleterre va mettre le pied sur l’île, Henri II en personne débarque à Waterford pour affirmer son autorité. Quatre années de campagne plus tard, le traité de Windsor est signé : le roi devient suzerain des terres normandes, tandis que le Haut Roi d’Irlande, Ruaidrí Ua Conchobair, conserve ses domaines… en échange d’un serment de fidélité. À l’orée du XIVe siècle, presque toute l’Irlande est sous domination anglo-normande, à l’exception de quelques bastions reculés – le Connemara, les péninsules du sud-ouest, ou encore l’Ulster occidental. Fait notable : ces terres réfractaires correspondent aujourd’hui aux régions Gaeltacht, où l’on parle encore la langue irlandaise.

Ironie de l’histoire, ce ne sont pas les Anglais qui imposèrent leur culture, mais bien les Normands qui se laissèrent peu à peu séduire par celle des Gaëls. De cette fusion naquit la noblesse hiberno-normande, dont les noms – Butler, Fitzgerald, Joyce, D’Arcy – résonnent encore dans le paysage irlandais contemporain. C’est aussi à cette époque qu’émerge la fameuse région de The Pale, cette enclave fortifiée autour de Dublin, seul véritable bastion anglais face à une Irlande toujours indocile.

Dans cette fresque historique, une ville se distingue : Waterford. Fondée par les Vikings, marquée ensuite par l’arrivée du roi Henri II, elle fut l’un des épicentres de cette rencontre mouvementée entre cultures. Une cité au riche passé, souvent oubliée au profit de Dublin, mais qui mérite sa place dans le récit national. C’est désormais à travers son club, le Waterford FC, que nous allons poursuivre le récit.

Premiers pas d’un club ambitieux (1930–1937)

En 1930, malgré une économie locale lourdement frappée par la « Grande Dépression » et un chômage endémique, Waterford veut vibrer derrière un club de foot. Portée par l’enthousiasme de ses commerçants et de fervents amateurs de football, la ville se lance dans une ambitieuse levée de fonds. L’objectif : offrir à Waterford une équipe capable de rivaliser avec les grands noms de la League of Ireland — Shelbourne, Bohemians, Dundalk ou encore Shamrock Rovers.

C’est ainsi que naît le Waterford FC, soutenu par un projet solide mêlant talents locaux et renforts venus d’Angleterre. Parmi les figures emblématiques de cette première génération : Alfie Hale Sr. et Tom Arrigan, futur international irlandais. À leur tête, un entraîneur d’expérience : Jack Doran, ancien de Manchester City et de Brighton, lui-même trois fois sélectionné sous le maillot vert. Grâce à son réseau, Doran attire plusieurs joueurs ayant évolué dans les divisions anglaises. Le 24 août 1930, Waterford joue son tout premier match de championnat face à Dundalk, devant 10 000 spectateurs. La défaite est sévère (7-3), mais un nom se distingue déjà : Dick Forshaw. L’élégant attaquant anglais inscrit le tout premier but du club dans la compétition. La semaine suivante, il s’offre un doublé lors du premier match à domicile au Kilcohan Park, offrant une victoire 3-2 à son équipe face à St. James’s Gate.

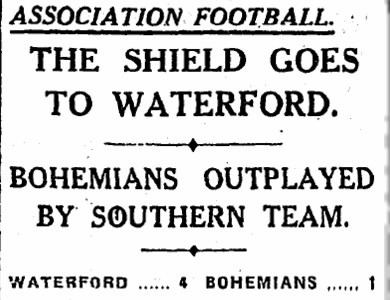

Le succès immédiat de Forshaw n’étonne guère : à 35 ans, il sort tout juste d’un passage aux Wolves, en D2 anglaise. Mais son palmarès parle surtout pour lui : double champion avec Liverpool en 1922 et 1923 — sans manquer un seul match — il rejoint ensuite Everton, avec qui il est de nouveau sacré en 1928, aux côtés du mythique Dixie Dean. Il demeure à ce jour le seul joueur à avoir remporté le championnat avec les deux clubs de la Mersey. La première saison se conclut par une modeste neuvième place, mais avec un coup d’éclat : la conquête du Shield of Ireland, grâce à une victoire 4-1 éclatante contre les Bohemians. La saison suivante, l’équipe stagne avant de sombrer en deuxième division en 1933. Forshaw, lui, ne reste qu’un an dans le port. Son après-carrière prend une tournure sombre : accusé d’avoir escroqué un proche sur un pari truqué, il est condamné en 1932 à 12 mois de travaux forcés. Tombé en disgrâce, l’ancien héros vit alors à Londres, où il tiendra un fish and chips avec son épouse.

Waterford ne tarde pourtant pas à retrouver l’élite. Dès 1935-36, le club remonte en première division, et décroche dès la saison suivante un second Shield et, surtout, une première FAI Cup (coupe d’Irlande), malgré un effectif vieillissant et des finances précaires. Dans ses rangs, quelques solides vétérans comme Tim « Cannonball » O’Keeffe, ailier gauche à la frappe dévastatrice revenu d’un exil écossais, ou encore le fidèle Walter « Walty » Walsh. Mais le souffle du renouveau arrive dès l’année suivante, avec l’éclosion d’un certain Paddy Coad dont je vous ai déjà parlé lors de l’article sur les Shamrock Rovers. Le jeune prodige de 17 ans débute en octobre 1937 et impressionne rapidement par sa technique hors pair. Un autre jeune nouveau venu, John Johnston, arraché à Limerick, est aligné aux cotés du « Cannonball ». Cette alchimie propulse Waterford à la deuxième place du championnat, avec Johnston et O’Keeffe co-meilleurs buteurs à 17 réalisations chacun.

Accroupis (G à D); Paddy Coad, Kennedy, Carr, M. Walsh, Milligan

Combat de Cork et exclusion

À l’aube de la saison 1940-1941, Waterford FC apparaît comme l’un des favoris du championnat irlandais. Porté par le talent de Paddy Coad, le club du sud-est nourrit de réelles ambitions : décrocher enfin son premier titre de champion. Alors que l’Europe s’embrase sous les bombes de la Seconde Guerre mondiale, le football irlandais, relativement épargné, poursuit son cours. Mieux encore : le conflit provoque un afflux de joueurs irlandais rapatriés de Grande-Bretagne, où les compétitions professionnelles ont été suspendues. Ce phénomène rehausse sensiblement le niveau de la League of Ireland. Mais c’est une toute jeune formation, Cork United — née sur les cendres du défunt Cork City — qui va croiser la route des Blues de Waterford. Dès Noël, les Leesiders lancent une série de dix matchs sans défaite, stoppée net par Coad et consorts. Devant plus de 8 000 spectateurs rassemblés au Mardyke, Waterford s’impose avec autorité. En championnat, les hommes en bleu battent Cork à deux reprises, 2-1 puis 4-0.

À l’issue des 22 journées, les deux clubs sont à égalité de points. Waterford a inscrit plus de buts, mais la règle de la différence de buts n’existe pas encore. Il faudra donc un match de barrage pour départager les deux prétendants. Avant cela, les deux équipes s’affrontent une nouvelle fois en finale de la coupe, et cette fois, Cork prend sa revanche au meilleur moment, s’imposant 3-1. Le 11 mai, un dernier choc doit donc sceller le sort du championnat, à nouveau sur le terrain de Cork. Mais ce match n’aura jamais lieu. Sept joueurs de Waterford, frustrés par une promesse de prime jugée insuffisante, exigent d’être rémunérés même en cas de défaite. Le comité directeur du club refuse et suspend les frondeurs, dont trois joueurs originaires de Cork : Tim O’Keeffe, Thomas “Tawser” Myers et le gardien Denis “Tol Ol” Daly. Même l’offre de Cork United de prendre à sa charge les primes ne change rien. Waterford campe sur ses positions et se retire. Le titre est alors attribué à Cork United. Cette décision provoque un séisme. Waterford, incapable d’aligner une équipe, quitte la ligue pour plusieurs saisons. Le club ne fera son retour qu’en 1945, avec un effectif largement renouvelé, essentiellement composé de joueurs locaux. Charlie Turner, ancien international, est nommé entraîneur-joueur pour guider cette nouvelle génération. Pendant ce temps, les héros de 1941 s’éparpillent. Paddy Coad, bien que suspendu un an pour les matchs de ligue, rejoint les Shamrock Rovers et commence à construire sa légende à Milltown. Tim O’Keeffe, quant à lui, rejoint brièvement Cork United avant d’être emporté par un cancer en 1943, à seulement 33 ans.

Et pourtant, l’histoire réserve une certaine ironie. Cork United, malgré ses succès — quatre titres supplémentaires et une coupe — fait faillite en 1948.

Une affaire de famille

Même si Waterford survécut à son rival éphémère Cork United, le club s’étiola lentement, sombrant dans l’anonymat pendant près de deux décennies. Pourtant, quelques éclats vinrent ponctuer cette longue traversée du désert. En 1952-53, les Blues remportèrent le Shield grâce à une victoire 2-1 contre Transport à Kilcohan Park. Puis, dans un élan aussi audacieux qu’inattendu, le club s’envola en fin de saison pour une tournée de quatre matchs en Islande.

C’est pourtant la saison 1954-55 qui raviva réellement la ferveur populaire. Waterford monta en puissance, s’appuyant sur un effectif aussi solide que charismatique : les trois frères Fitzgerald, ainsi que la fratrie Hale, George et Dixie (issus d’une grande lignée de footballeurs puisque leur père Alfie senior fut l’un des pionniers du club, et qu’ils seront bientôt rejoints par leurs frères Harry et Alfie), Ed McIlvenny — Écossais mais étonnant capitaine des États-Unis lors de leur victoire retentissante contre l’Angleterre à la Coupe du monde 1950 — et Jimmy Gauld, un Écossais au gabarit compact mais au coup de rein dévastateur, déniché dans les ligues mineures des Highlands. Gauld fut l’âme offensive de cette équipe flamboyante. Positionné en intérieur droit, il termina meilleur buteur du championnat avec 30 buts, et atteignit la barre des 42 réalisations toutes compétitions confondues, éclipsant même l’international Shay Gibbons des St. Pats (dont je vous parle dans la partie une). Avec Jack Fitzgerald, il forma un duo magnétique qui attira des foules record à Kilcohan Park. Malgré leur torrent offensif — 70 buts en 22 matchs de championnat, plus de 100 toutes compétitions confondues — Waterford dut se contenter d’une place de dauphin derrière St. Patrick’s Athletic.

Debouts (G à D) Shamie Halpin, Billy Barry, Georgie Hale, Jimmy Dwyer, Sonny Price, Jimmy Gauld.

Accroupis: Joe Casey, Dixie Hale, Denny Fitzgerald, Eddie McIIvenny, Jack Fitzgerald.

À Waterford, avec les différentes fratries en place, le football est une affaire de famille, et la saison 1959-60 en fut l’illustration éclatante. Parmi les 58 buts inscrits cette saison-là, 56 furent l’œuvre des Hale et Fitzgerald. L’un des fils Fitzgerald, Peter, s’envola à l’issue de la saison pour les Pays-Bas, avant de porter les couleurs de Leeds United et de la sélection irlandaise. Et on note aussi la présence de Seamus « Shamie Coad », frère de l’illustre Paddy. Mais la blessure du jeune prodige Alfie Hale, lors d’un choc face à St. Pat’s en amont de la finale de coupe, brisa les rêves de trophée. Les Blues se consolèrent tout de même avec un quatrième Shield, acquis de haute lutte après huit victoires consécutives en fin de parcours, ponctuées par 40 buts inscrits.

Debouts (G à D) : Ned Fitzgerald, Shamie Casey, Vin Dunphy, Noel Griffin, Milo Slattery, Denny Fitzgerald.

Accroupis (G à D): Sid Rellis, Shamie Coad (frère de la légende Paddy), Jimmy O’Neill, Jack Fitzgerald, Billy Howlett

Dans cette génération foisonnante, Dixie Hale se distinguait tout particulièrement. Véritable esthète du milieu de terrain, habile des deux pieds, calme sous pression et doté d’une vision de jeu rare, il était perçu comme l’un des plus brillants talents de sa génération. Pourtant, paradoxalement, il ne connut jamais les honneurs d’une sélection nationale, ce qui reste, pour beaucoup, une aberration (on raconte que les présidents historiques des Shamrock Rovers, les Cunningham, n’ont pas apprécié son départ du club en 1953. Influents auprès de la Fédération, ils auraient bloqué ses sélections). Après son départ de Waterford, il s’imposa en Angleterre, notamment à Swansea, Barrow et surtout à Watford (j’imagine que le nom du club le fit se sentir chez lui), où il devint capitaine et véritable métronome de l’équipe. Il est désigné comme le meilleur joueur irlandais à n’avoir jamais été sélectionné en équipe nationale.

L’âge d’or

Sous la houlette du légendaire Paddy Coad, revenu au club et en poste depuis la saison 1960-1961, l’équipe de Waterford entame timidement l’exercice 1965-1966, sans se douter qu’elle s’apprête à écrire le plus beau chapitre de son histoire. Les Blues, après une apparition discrète dans le Shield en début de saison, débutent leur campagne de championnat par une lourde défaite 0-4 à domicile face aux Bohemians. Pourtant, contre toute attente, une série de treize victoires consécutives — un record — s’enclenche. Elle les mène au tout premier titre de champion de leur histoire, scellant une saison inoubliable. Par la même occasion, ils inscrivent un autre exploit dans les annales : devenir la première équipe à remporter le championnat après avoir perdu son premier match par plus de trois buts d’écart. Malgré une carrière couronnée de succès, Paddy Coad confiera plus tard : « To bring the first title to my native Waterford leaves everything else in the shade » — « Offrir ce tout premier titre à ma ville natale de Waterford éclipse tout le reste. »

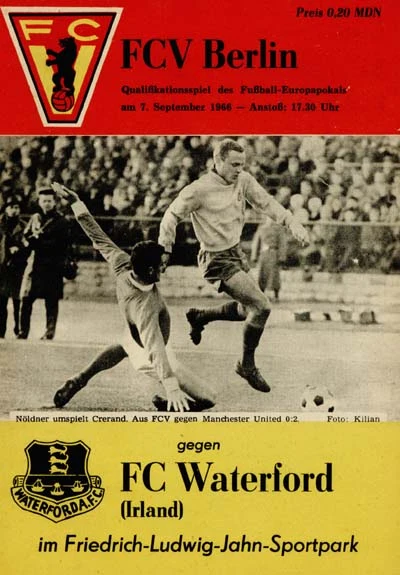

La saison suivante s’avère plus tourmentée. Le club doit composer avec une série de blessures, notamment celle de Jimmy McGeough, absent une grande partie de l’année, mais aussi avec l’incertitude entourant le statut des joueurs britanniques comme Matthews. À cela s’ajoute le départ inattendu de Paddy Coad, parti entraîner Limerick à l’intersaison. Une perte d’autant plus regrettable que Waterford s’apprête à disputer la toute première rencontre européenne de son histoire : un tour préliminaire de Coupe des clubs champions face au Vorwärts Berlin (Est). L’aventure tourne court avec deux lourdes défaites, 1-6 à l’aller et 0-6 au retour. En championnat, les Blues terminent à une modeste cinquième place.

Mais la convalescence ne dure guère. En 1968, Waterford renoue avec la gloire en reconquérant le titre de champion, malgré la forte pression exercée par Dundalk et Cork Celtic. L’arrivée du défenseur central Jackie Morley, en provenance des Cork Hibernians, renforce l’équipe. Le parcours n’a rien d’un long fleuve tranquille : les Blues perdent contre chacun des quatre premiers du classement, arrachent plusieurs victoires sans briller, mais sont miraculeusement épargnés par les blessures. La plupart des joueurs tiennent leur place malgré les pépins physiques. Ils surmontent également un changement d’entraîneur : Vinny Maguire succède à Martin Ferguson (frère du futur Sir Alex), remercié à la surprise générale après une défaite 0-1 face à Dundalk. Ce match, disputé devant une affluence bien au-delà des capacités de sécurité du stade — près de 12 000 spectateurs selon les estimations — voit sa deuxième mi-temps retardée de 15 minutes, l’arbitre menaçant d’interrompre la rencontre si la foule ne se retirait pas des lignes de touche. Seuls quinze joueurs auront été utilisés au total lors de cette saison de sacre, signe d’un groupe soudé et qualitatif. La même année, Waterford atteint même sa première finale de FAI Cup depuis neuf ans, rêvant d’un doublé historique ! Mais face à eux se dressent les Shamrock Rovers, spécialistes de la compétition, en quête d’un cinquième titre consécutif. Devant près de 40 000 spectateurs, la finale tourne court : une victoire nette 3-0 pour les Hoops.

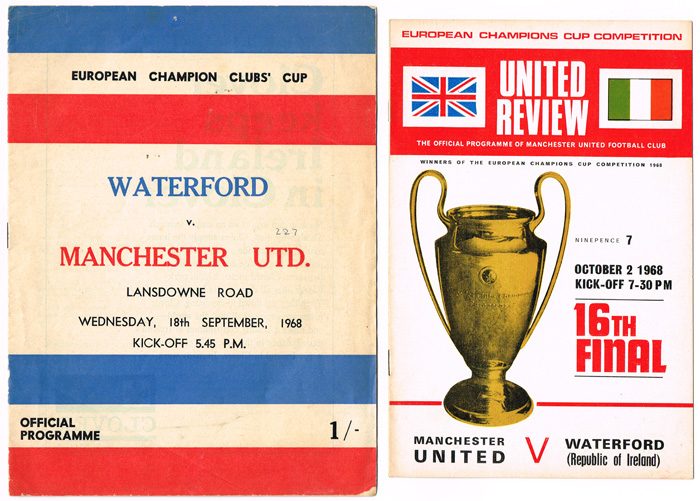

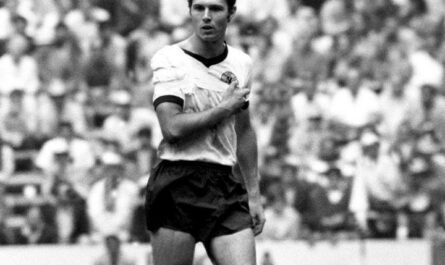

La saison suivante offre un duel de gala : en Coupe des clubs champions, Waterford affronte Manchester United, tenant du titre européen. L’équipe de Kidd, Best, Charlton, et compagnie se présente à Lansdowne Road, réquisitionné pour l’occasion, devant 50 000 spectateurs. Malgré la défaite 1-3, les Blues n’ont pas été surclassés. Le match retour, disputé à Old Trafford, est plus cruel : une lourde défaite 7-1. Mais Al Casey entre malgré tout dans l’histoire en devenant le premier buteur de Waterford à l’extérieur en Coupe d’Europe. L’aventure européenne terminée, le club enchaine des résultats qui lui permettent de remporter le Shield, le premier depuis 10 ans ! En championnat, 2 fois championne en 3 ans, Waterford devient l’équipe à abattre. Les rivaux rêvent de leur chiper la couronne lorsque débute un nouvel exercice qui, pourtant, commence sur un ton mineur. Il faudra attendre la période post-festivités pour voir les Blues enclencher la vitesse supérieure, portés par une forme étincelante de Johnny Matthews, Alfie Hale, O’Neill et Al Casey. Grâce à ses stars, et aux faux pas conjugués de Shamrock Rovers et de Dundalk, Waterford s’envole vers un nouveau titre de champion — le troisième en quatre ans —, et devient le premier club depuis St. Patrick’s Athletic en 1955 à conserver son titre de champion. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Un troisième trophée vient garnir les étagères du club cette saison-là : la Top Four Cup, une compétition regroupant les quatre meilleures formations du championnat. Après avoir écarté Cork Hibernians , les Blues affronteront en finale les Shamrocks, vainqueurs de Dundalk. La finale se joue à Tolka Park, en plein cœur de Dublin — un lieu certes peu neutre, mais traditionnel pour les grandes occasions. Affaiblis par les blessures, les Rovers livrent un combat acharné face à une équipe de Waterford en pleine confiance qui s’impose 2 -0. Trois trophées dans la même année : jamais le club n’avait connu pareille apogée.

Vincent Maguire (G) et Bobby Charlton (D)

La saison 1969-1970 s’inscrit dans cette continuité victorieuse, avec Alfie Hale dans le rôle d’entraîneur-joueur. En ouverture, une nouvelle campagne européenne oppose les Blues au prestigieux Galatasaray, emmené par les légendaires Özdenak, Köken et Oguz. Si les défaites sont cette fois plus honorables (2-3 à Dublin, 0-2 à Istanbul), elles privent néanmoins Waterford d’un second tour. Sur la scène nationale, en revanche, le club rayonne : 26 matchs, seulement quatre défaites, et une nouvelle couronne arrachée devant les Shamrock Rovers. La saison s’ouvre pourtant dans le chaos, avec un match contre Limerick qui dégénère en pugilat. En à peine dix minutes, six joueurs sont expulsés. Tout débute par une faute sur Peter Bryan, suivie d’une rixe entre Phil Buck et Byrne, évoquant plus un combat de boxe poids légers qu’un duel de football. Neuf minutes plus tard, Danny Trainor et O’Donovan se livrent à leur tour à une empoignade digne des poids moyens, alors qu’une autre échauffourée éclate dans la foulée. L’arbitre, totalement dépassé, semble proche de jeter l’éponge. Et pourtant, dans ce tumulte, Al Casey marque à la 89e minute et l’équipe arrache un point inespéré. Une rencontre entrée dans la légende, à défaut d’avoir honoré le jeu.

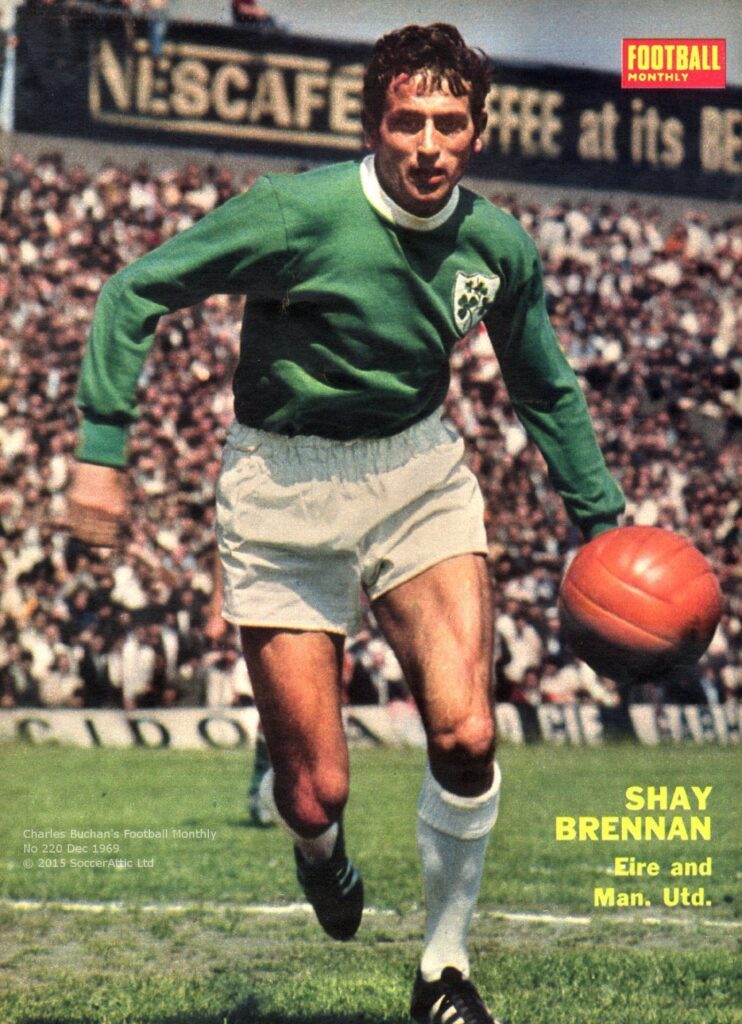

En 1970-1971, un homme de stature arrive à la tête du club : Shay Brennan, ancien international irlandais, auréolé de plus de 350 matchs sous le maillot de Manchester United, avec deux titres de champion d’Angleterre et une Coupe d’Europe glanée en 1968. Il devient entraîneur-joueur des Blues et les mène vers leur premier succès continental : une double victoire contre les Nord-Irlandais de Glentoran (3-1 à l’aller, 1-0 au retour) qui ouvre enfin les portes du second tour européen. Ce sont alors les géants du Celtic Glasgow, menés par les « Lisbon Lions » Billy McNeill, Bobby Lennox et Jimmy Johnstone, qui se dressent sur leur chemin. La marche est trop haute. Devant 42 000 spectateurs à Lansdowne Road, Waterford s’incline lourdement 0-7. Le match, cependant, restera tristement célèbre pour des raisons extra-sportives : des heurts éclatent en tribunes entre supporters écossais et nord-irlandais du Celtic, dans un climat déjà alourdi par les tensions naissantes des Troubles. Vingt minutes d’émeutes plongent les gradins dans le chaos. L’arbitre danois Kaj Rasmussen retarde la reprise de la seconde période, le temps de rétablir l’ordre et de faire évacuer les projectiles. Pour le match retour, le Celtic Park accueille les Blues avec dignité. Devant 16 000 spectateurs, honteux du comportement observé à Dublin, les joueurs de Waterford sont chaleureusement applaudis. Mieux encore, ils mènent 0-2 à la mi-temps avant de s’incliner 3-2, quittant la scène européenne la tête haute. En championnat, ils terminent troisièmes, à un petit point des Cork Hibernians, vainqueurs de Shamrock Rovers lors d’un test match décisif.

Enfin, la saison 1971-1972 s’ouvre sur une victoire inaugurale contre Drumcondra. En décembre, Waterford occupe de nouveau la première place, trois points devant ses poursuivants. Avec seulement trois revers concédés tout au long de l’exercice, les Blues remportent un nouveau titre de champion d’Irlande, quatre points devant Cork Hibernians. Le club réaffirme ainsi sa domination sur la ligue.

Debout, de gauche à droite : Peter Bryan, Vinny Maguire, Peter Thomas, Paul Morrissey, Tony Cottee, Jackie Morley.

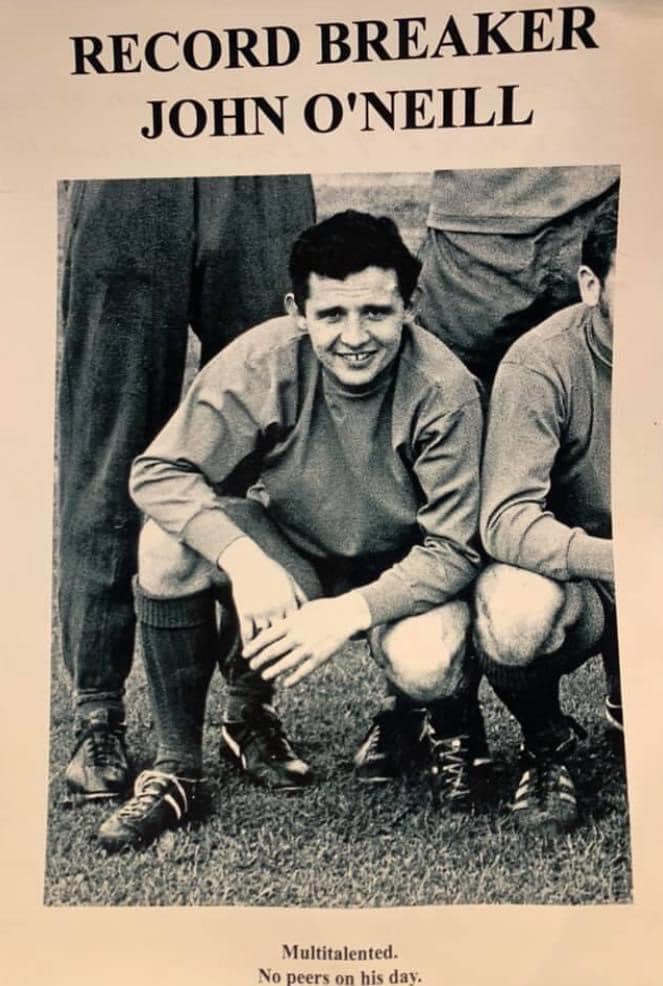

Accroupis, de gauche à droite : Carl Humphreys, Dave Kirby, Alfie Hale, Johnny Matthews, John O’Neill et Jimmy McGeough.

La saison 1972-1973 marque le dernier éclat de l’ère dorée du club, qui décroche alors un sixième titre de champion — à ce jour, le dernier. Une campagne triomphale qui voit les Blues devancer la sensation du moment : les Finn Harps, promus depuis seulement quelques années (1968-69), mais déjà capables de rivaliser. Le recrutement fut une nouvelle fois intelligent : Gordon Parr, transfuge de Bristol City, Pat Shortt, ex-Limerick, et surtout Tommy McConville, robuste défenseur central en provenance de Dundalk. Ce dernier s’imposa avec autorité dans l’arrière-garde, offrant une stabilité bienvenue après le départ de Jackie Morley.

Ainsi se referme l’ère la plus glorieuse de l’histoire du club, initiée en 1966 sous la houlette de Paddy Coad — légende du football irlandais — et façonnée année après année par une constellation de talents. Parmi eux, son frère Seamus Coad, le redoutable et légendaire Alfie Hale, le buteur anglais Jimmy Matthews, l’indispensable Al Casey, l’intelligent milieu nord-irlandais McGeough, les défenseurs Brennan et Maguire, sans oublier le gardien Peter Thomas et John O’Neill, deux joueurs qui porteront brièvement le maillot de la sélection nationale. Ensemble, ils écrivirent la plus belle page du club, formant un collectif aussi hétéroclite que dominateur.

Dernier baroud d’honneur

Mais les grandes fresques ont toujours une fin. Progressivement, les piliers s’effacent. Shay Brennan raccroche les crampons et quitte son poste d’entraîneur-joueur en 1974. Alfie Hale entame un tour d’Irlande, en quête de nouveaux défis. Le banc devient instable, les entraîneurs se succèdent, et le club entre dans une période de transition. Dans les années 70, il devient à la mode pour les clubs locaux d’attirer une star anglaise en fin de carrière, histoire de faire frémir les tribunes. Waterford ne dérogera pas à cette règle — et frappera même un grand coup.

Le 18 janvier 1976, Kilcohan Park revit. Plus de 6 000 spectateurs s’y pressent, un chiffre qui semblait désormais hors d’atteinte. En cause ? L’arrivée d’une légende vivante : Sir Bobby Charlton. Champion du monde, vainqueur de la Coupe d’Europe, figure de Manchester United, il revêt pour quelques semaines le maillot bleu des Blues. À 38 ans, il est venu pour quelques matches, plus pour un coup marketing qu’autre chose mais certes, il aura dominé le jeu à chacune de ses 4 apparitions, empochant une part des recettes estimées à 1 900 livres, puis s’en retournera en Angleterre. Un épilogue étrange et presque nostalgique à une carrière d’exception. « Quand Bobby est venu, c’était trop tard », dira Alfie Hale à la BBC. « La flamme s’était éteinte à Waterford. Quand nous étions champions, on attirait entre 10 000 et 15 000 personnes ; là, on peinait à dépasser les 2 000. »

Après ce frisson passager, le club retombe dans une certaine torpeur, jusqu’à l’arrivée d’une figure du football nord-irlandais : Tommy Jackson. Ancien milieu de terrain d’Everton, Nottingham Forest et Manchester United, il choisit Waterford pour sa première expérience d’entraîneur. Sous sa direction, les Blues retrouvent un peu de leur superbe. En 1979, ils atteignent la finale de la FAI Cup. Face à eux : Dundalk, en quête d’un doublé historique. Les Blues s’inclinent, mais leur parcours leur offre un billet pour la Coupe des vainqueurs de coupe, qu’ils découvrent pour la première fois. Face aux Suédois de Göteborg, ils s’inclinent honorablement (1-2 sur l’ensemble des deux manches). Ce n’était que partie remise. La saison suivante, 1979-80, sera marquée d’une pierre blanche. Après avoir écarté facilement leur adversaire du premier tour, Waterford se voit opposé à Cork United. Mais un vieux fantôme plane : cela fait 18 ans qu’un club de Waterford n’a pas battu une équipe de Cork en FAI Cup. Ce jour-là, le sort s’inverse. Le club enchaîne et se fraie un chemin jusqu’à la finale, disputée à Dalymount Park devant 18 000 spectateurs face à St Patrick’s Athletic. Le capitaine des Blues, Al Finucane, impérial dans son marquage sur le maestro adverse Jameson, incarne la résistance de toute l’équipe. À la 22e minute, Gardner surgit et inscrit l’unique but de la rencontre, d’une tête puissante. Les Pats dominent la seconde période, mais les Blues tiennent bon. Le coup de sifflet final libère tout un peuple : 43 ans après son premier sacre, Waterford soulève une deuxième FAI Cup. Le retour à Waterford se fait dans une liesse rare, plus de 20 000 personnes accueillent leurs héros. Grâce à cette victoire, Waterford entame une nouvelle campagne européenne en 1980. Après avoir éliminé facilement les Maltais d’Hibernians FC au premier tour, les Blues croisent le fer avec le Dinamo Tbilisi de Chivadze, Gutsaev et Kipiani — une équipe soviétique d’exception qui remportera la compétition cette année-là. Malgré leur vaillance, les Irlandais doivent s’incliner. Mais cette défaite n’efface en rien l’exploit : pour un club qui avait peu à peu quitté les sommets, ce retour sur la scène continentale est une bouffée d’espoir.

En haut (de gauche à droite) : Larry Murray, Mark Meagan, Al Finucane, Ger O’Mahoney, Mick Madigan, Tony Dunphy, Brian Gardner.

En bas (de gauche à droite) : Eamon Coady, Sid Wallace, Vinny McCarthy, Peter Thomas, Tommy Jackson et Park Kirk.

Quand s’éteignent les feux de la gloire

Depuis 1982, Waterford — désormais rebaptisé Waterford United — entame une longue traversée du désert. Naviguant en eaux troubles, le club alterne sans fin entre relégations amères et promotions fugaces, incapable de retrouver la constance d’antan. Même le retour d’Alfie Hale aux commandes, après le départ de Tommy Jackson, n’y change rien. L’affluence s’effondre sous la barre des 2 000 spectateurs par match, et les Blues s’enfoncent peu à peu dans les tréfonds du classement. Symbole poignant d’une époque révolue, Hale refait une apparition dans le jeu durant la saison 1982-83. À 43 ans, il marque encore, devenant ainsi le seul joueur de l’histoire du championnat à avoir inscrit des buts sur quatre décennies, de 1956 à 1983.

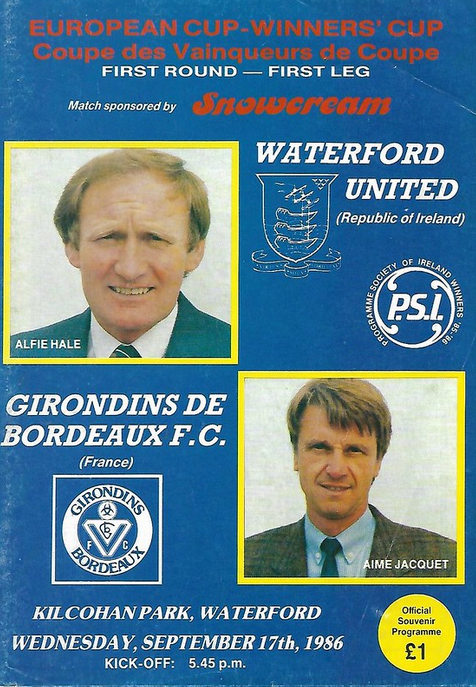

Les années 1980 n’offriront que de rares éclats. En 1985, Waterford remporte la Coupe de la Ligue, une compétition de second rang, alors peu considérée car sans débouché européen. L’année suivante, en 1986, le club atteint la finale de la FAI Cup, mais doit s’incliner face aux Shamrock Rovers, en plein cœur de leur premier « four in a row ». Néanmoins tout n’est pas à jeter : cette défaite permet aux Blues de décrocher un ticket européen, leur dernier en date, pour la Coupe des vainqueurs de coupe. Le tirage les oppose aux Girondins de Bordeaux, équipe redoutable coachée par Aimé Jacquet, comptant notamment dans ses rangs Battiston, Tigana, et Lacombe. Le match aller, disputé à Kilcohan Park, est bien plus serré que prévu. Bordeaux s’impose 1-2, mais les Blues font mieux que résister. Au retour, Flavin, le jeune gardien irlandais, brille par ses arrêts réflexes, retardant l’inévitable jusqu’à la 79e minute. Le verrou cède, et Bordeaux inscrit quatre buts, scellant le sort des Irlandais (4-0). Mais une autre histoire s’écrit ce soir-là : à 43 ans et 261 jours, le capitaine Al Finucane devient le plus vieux joueur à disputer une compétition européenne, détrônant l’illustre Dino Zoff. Une expérience bienvenue dans la double confrontation de la part du joueur 11 fois international avec le trèfle et même capitaine lors du déplacement de 1971 en Autriche. Sa double confrontation face aux Girondins reste une performance saluée, encore aujourd’hui, comme une fierté dans le foot irlandais.

Cette confrontation fut la dernière du Waterford FC en Europe à ce jour. Les décennies suivantes s’écrivent en montagnes russes. Le club quitte son antre historique de Kilcohan Park , où l’on peut toujours aller voir des courses de lévriers, pour rejoindre le Waterford Regional Sports Centre, souvent dénommé RSC, lors de la saison 1993-94. Dans les années 2000, le club connaît des hauts sous la houlette de Jimmy McGeough ou Stephen Henderson, mais rechute aussitôt, miné par des soucis financiers, des décisions contestées, et une instabilité chronique sur le plan sportif comme institutionnel. En 2016, un souffle nouveau s’annonce. L’homme d’affaires Lee Power prend les rênes, restaure le nom originel — Waterford FC — et professionnalise l’environnement du club. Les résultats suivent : en 2017, les Blues remportent la First Division et retrouvent la Premier Division. Mais l’euphorie est de courte durée. En 2018, une qualification européenne leur est refusée pour des raisons administratives, plongeant le club dans la frustration. Le rachat par Andrew Pilley, également propriétaire de Fleetwood Town, apporte de nouveaux moyens… avant de tourner au fiasco. Pilley est condamné à 13 ans de prison pour fraude, et Waterford replonge. Pourtant, une fois encore, les Blues relèvent la tête : fin 2023, ils regagnent leur place en Premier Division. En mai 2024, c’est Jamie Pilley, fils de l’ancien propriétaire, qui prend la relève. Un souffle nouveau ? Peut-être. Une stabilité retrouvée ? Rien n’est moins sûr.

Le Waterford FC, c’est d’abord une mémoire vive. Celle d’un âge d’or flamboyant, entre les années 60 et 70, quand les tribunes tremblaient au rythme des chevauchées d’Alfie Hale, des arrêts de Peter Thomas et des inspirations de Johnny Matthews. C’est l’empreinte éternelle des familles Hale et Fitzgerald ainsi que celle de Paddy Coad, meneur d’hommes et père fondateur d’une époque bénie. Ce glorieux passé, jalousement conservé dans les souvenirs des anciens, semble bien lointain aux yeux des plus jeunes. Fidèle à son nom aux accents scandinaves, Waterford reste un club bercé par les vents, oscillant sans cesse entre l’espoir et l’incertitude, en quête d’un renouveau souvent englouti par les brumes. Pourtant, rien n’interdit de croire qu’un second âge d’or puisse éclore, aussi soudainement que le premier. En Irlande, on sait très bien que l’or se trouve juste au pied de l’arc-en-ciel.

Encore merci pour ces lectures matinales. Je me contente du plaisir de la découverte, sans rien avoir à ajouter faute de connaissances.

Avec plaisir ! J’ai cependant une ques

Oups. J’ai cependant une question pour toi. J’ai lu, dans une seule source, qu’Alfie Hale senior aurait fait un essai avec River Plate (il aurait même porté le maillot quelques fois) lors d’une tournée avec les shamrock Rogers en Amérique du Sud dans les années 20. Je n’ai cependant trouvé aucune autre source confirmant cette information..

Je ne trouve pas de trace de cette tournée de Shamrock, j’ai l’impression que même ce trip est une légende !

J’en ai eu aussi l’impression, car c’était déjà documenté dans les années 20 , une tournée en amsud on devrait retrouver des traces sans peine, de plus les rovers sont peut être le club irlandais le plus documenté avec les Bohs. Je pense que l’auteur à du s’emballer un peu haha.

Puisqu’on est en mode superstition depuis le coup d’chance qu’Alex a porté au Go Ahead, je me permets d’en rajouter une couche. C’est assez marrant de suivre au cours de l’histoire, la tournure que prend une saison de Waterford au fil de ses rencontres face à un club de Cork, même dernièrement. En 2023, la montée en première division se fait au dépend de Cork City. Tandis que ce lundi, alors qu’ils viennent de licencier leur premier entraîneur de la saison et qu’ils ont grandement besoin de points, les blues ce sont inclinés face à ce même Cork city, la victoire semblait acquise jusqu’à l’égalisation à la 89e sur penalty et le coup de grâce 5 minutes plus tard au bout du temps additionnel. Avec cette victoire, Cork dépasse Waterford au classement et ces derniers sont bloqués à l’avant dernière place avec 9 points. (3 victoires, 8 défaites)

Je suis d’un naturel assez exigeant, la faiblesse de croire pas trop mal connaître le Leeds et le championnat des Pays-Bas des 60’s et 70’s, le Sparta Rotterdam de surcroît..mais Peter Fitzgerald, alors là?? Certes il semble y avoir débarqué après leur glorieuse saison 59, mais jamais je n’aurais soupçonné la présence de cet Irlandais.. ==> Je vais gratter, merci.

Avec plaisir, curieux d’en apprendre plus en fonction de ce que tu trouves ! Souvent mentionné de noms les Fitzgerald mais j’ai trouvé bien moins de choses sur eux que sur les Hale dont on parle beaucoup plus ! Néanmoins les Fitzgerald restent bien présent il y avait encore certains petits enfants dans les rangs du clubs il y a une dizaine d’années. Le meilleur des Fitzgerald dans les années 50, ce fut Jack sans aucun doute, avec lui et Gauld , un titre n’aurait pas fait tâche. Deux fois sélectionné avec l’Irlande en 55-56 , c’est lui qui marque le goal de la victoire 1-0 des Irlandais face aux pays bas le 1 mai 55. Voici la compo si tu connais certains joueurs côté néerlandais. https://www.transfermarkt.co.in/irlanda_olanda/aufstellung/spielbericht/1148042

La moitié de ces joueurs m’est assez bien connue, ceci dit : on a vite fait le tour des NL d’envergure internationale dans les 50’s.

Autres précisions puisque j’en parle en connaissance de causes plusieurs fois mais c’est peut être moins clair pour les lecteurs.

Le » League of Ireland Shield » était un tournoi disputé de 1921 à 1972. Il se jouait avant la saison et offrait aux vainqueurs une place en Coupe des villes de foires. C’était la troisième compétition la plus prestigieuse du pays, la deuxième étant la FAI Cup, coupe traditionnelle.

La League Cup est créée en 1973-74 pour remplacer le Shield, elle est ainsi devenue la troisième compétition la plus importante du football irlandais, bien que sans qualification européenne à la clé. Du coup, elle est fort peu disputée et tout le monde s’en fou, en atteste le fait qu’elle n’a toujours pas repris à ce jour depuis l’arrêt en 2020 et 2021 à cause du COVID.

Et enfin, puisque j’en parle aussi , la Top Four Cup était une supercoupe réunissant les quatre meilleurs clubs du championnat. Disputée en fin de saison entre 1955-56 et 1973-74, elle a été sponsorisée par l’Irish Independent ( ce qui lui valu aussi le nom d’ Independent Cup). Et c’est Waterford détient le record avec cinq victoires d’affilée de 67-68 à 72-73. Le dernier vainqueur fut.. Cork Celtic, et on peut toujours voir le trophée si l’on passe au Evergreen Bar à Cork ;).

Quand je cherche sur Internet, je vois que le Evergreen Bar n’est plus, tu sais où le trophée se trouve aujourd’hui ?

Aurait-il changé de nom ? Parfois c’est simplement ça, sinon j’en ai aucune idée. Je vais devoir chercher 🤔

En effet c’est fermé depuis 2018, je ne trouve mentionné nul part où elle est depuis..

Très agréable de flâner vers le Trinity College de Dublin. Elles sont vraiment classes ces vieilles institutions. Oxford, c’est également très beau.

Le Trinity College ne manque pas de charme.

De manière générale, par contre, je n’ai pas été enthousiasmé par Dublin. Et je le serais certainement moins encore à juger de l’évolution manifeste de cette ville depuis 25 ans. Les grandes villes n’y sont pas fofolles, c’est en brousse que ça se passe.. Les petits bleds paumés sont les meilleurs.

Özdenak finira par garder les buts du Cosmos de la grande époque. Le président étant Ertegün, fondateur du label Atlantic Records.

Ha tiens je savais pas ça ! Merci 😉

Encore un superbe récit Mayo. Merci ! On est d’accord, Charlton, number one in England ?

Avec plaisir ! Et bien figure toi que j’ai jamais vraiment regardé de matchs de sa période. Donc pas un fin connaisseur, mais tout ce que je lis à son sujet semble quand même assez unanime !

Ah, tu m’apprends que les terres restées gaéliques étaient à ce point morcelées!

Ca ne m’a pas marqué car, de 1) c’est compliqué sur place de mesurer la part du folklorique et du prégnant, concernant une langue qui n’offre aucune prise et, 2), la carte que tu proposes est sans appel : ce sont précisément les coins où j’ai été me perdre..sauf Dingle, tiens!

Je présume que l’envahisseur procéda à dessein de la sorte? Par coups de poignard militaires, politiques puis culturels, qui fin des fins aboutissaient à des isolats celtiques fragilisés, isolés et ce-faisant d’autant plus faciles à neutraliser et aliéner?

Question linguistique, tiens : la pratique du gaélique est-elle très marquée d’un coin à l’autre? Des variantes, à ta connaissance? Ou ont-ils fait comme firent par exemple les Norvégiens pour se différencier de l’ancien maître danois : un gros travail d’unification/standardisation de la langue, ici gaélique..??

Je pense que ça résulte des endroits avec une identité et un « leader » plus fort à un temps T. Les coups de poignards bien placés pour faire mal ce sont … les anglais qui vont en être maîtres un peu plus tard quand ils vont essayer de remettre fermement a main sur l’île. Et oui il y a des dialectes différents dans les 3 Gaeltachts (région de Donegal, Connacht (Connemara et Mayo) et Munster). Note pour ne pas confondre, le nom irlandais de la langue c’est, le gaélique « Gaeilge ». Mais ce n’est pas pour autant un language gaélique, qui ne s’applique qu’à l’écossais.

On remarquera aussi que le déclin de l’Irlandais débuta au début du 19ème siècle et s’accélerera après la Famine. Les terres de l’ouest, moins fertiles, ont beaucoupl plus souffert et c’est la que l’émigration fut la plus soutneue, pendant la Famine bien sur, mais aussi dans les décennies suivantes.

Dans un monde de plus en plus anglophone, bureaucratique et capitaliste (je parle toujours du 19ème siècle et surtout sa seconde moitié), beaucoup de parents Irlandais, qui savaient leur progéniture vouée à l’émigration, en Australie, USA, Canada (et Grande Bretagne aussi) décidèrent de ne pas enseigner l’Irlandais à leurs enfants et de les envoyer à l’école publique (crée en 1831 en Irlande) afin qu’ils puissent parler Anglais et avoir des rudiments de mathématique. Cela leur servira plus dans leur vie adulte.

Contrairement aux idées recues, et à la propagande républicaine, nul volonté de la part de Westminster d’annihiler ce language (l’Irlandais fut meme introduit comme matière optionelle en 1878 en primaire), meme si, bien évidemment, ils privilegiaient l’instruction de l’anglais.

Merci Robinson ! Il me semble t’avoir déjà lu sur Sofoot…

C’est vrai que ça tombe sous le sens ! Encore une fois, merci pour le complément d’info !

C’est vraiment courant du 17e ,quand les plantations sont plus que bien établies et que les catholiques sont de plus en plus discriminés par le pouvoir anglais, qu’il va y avoir un ressentiment poussant la population à continuer de perpetuer le gaelique en cachette, malgré l’interdiction.

Merci pour ces cours historico-footballistiques ! Un sens du détail et des cartes que n’aurait pas renié M. Bern 😉

Un prochain épisode relatant des deux sélections irlandaises ? RoI vs NI ? Je suis sûr que là-dessus, tu dois avoir de la ressource !

Ça me fait d’ailleurs penser que je n’ai pas écrit d’article depuis des lustres…

Au boulot Pig !

Avec plaisir, merci à toi pour ton commentaire !

C’est en projet, mais avant je finis mon volet sur les clubs 😉

Hâte de te relire, amateur du foot en Australie-NZ j’ai apprécié ton article sur Australie-Iran de 97 🙂

Bravo pour ces articles, j’attend avec impatience les prochains et j’imagine que Bohs, Cork, Derry, Sligo, Finn Harps, Wexford Youths and Dundalk y seront en bonne position. Peut etre le Limerick de Big Sam Allardyce aussi.

Avec un peu de bol on aura droit a Bray, Athlone et UCD!

Penses-tu faire les clubs d’Irlande du Nord ensuite? Peut etre Peamount United (chez les femmes)?

Autre question, quelles sources utilises-tu? Je ne me souviens pas d’avoir lu auparavant en francais des histoires de clubs aussi fournies que cela, meme sur wiki. Et sinon des sources anglaises?

En anglais, peut-etre que tu as lu Who stole our Game? de Daire Whelan qui est excellent – en plus d’etre facile à lire car écrit par un journaliste. Plus récemment Conor Curran a publié une histoire du foot à Dublin qui est académique mais quand meme accessible pour le grand public. Autrement il y a James Quinn et No foreign game, publié il y a un ou deux ans qui fait aussi el boulot, bien informé et facile à lire.

Finalement, pour revenir à ton article sur les Rovers, tu n’étais pas sur de la date de fondation, mais on trouve dans le Evening Herald du 28 Nov. 1899 un report du match de Shamrock Rovers v Linfield Swifts qui s’est joué à Clonskeagh, non loin d’Irishtown (là où le club a été fondé) et où cette équipe jouait ses matches au début. Etant donné la volatilité des clubs de foot à Dublin dans les 1890s, on n’est jamais sur que ce soit le meme club, surtout que Shamrock est un surnom souvent utilisé. Mais je pense que c’est le meme. En effet, ce club joue aussi la saison suivante (1900/01 donc) avec les meme joueurs (T. Geoghegan) et à peu près au meme endroit.

Bonne chance pour la suite et j’attend avec impatience le prochain.

Salut Robinson !

Merci pour ton retour, l’idée sur les 10 premiers articles c’est de présenter les 10 clubs de la premiere division de cette année. Je ferai ensuite Dundalk, Limerick, Finn Harps et Athlone qui méritent absolument une mention. Ensuite j’aimerai poursuivre sur l’histoire de la sélection irlandaise,avant de passer au volet Irlande du Nord, donc oui c’est dans les cartons 🙂 (Mais je ne sais pas en quelle année ça va nous mener car ça me demande quand même pas mal de travail :D)

Je n’utilise que des sources en anglais venant de différents, sites et journaux irlandais et surtout… des blog de fans-historiens qui sont des mines d’or d’informations.

Je connais de nom « Who stole our Game » mais je ne l’ai jamais lu encore ! Pour le reste je ne connais pas mais je prends note , merci 🙂 Pour le moment j’ai réussi à trouver assez de sources gratuitement pour avoir assez de contenu sans céder à la tentation de vouloir m’offrir un bouquin sur un club local.

Oui je l’avais vu , mais il me semble avoir lu que des historiens réfutaient un peu cette hypothèse malgré l’apparition dans le journal, j’ai choisi de ne pas choisir et de mentionner les deux dates. Mais c’est vrai que je n’ai pas pensé à verifier les joueurs l’an d’après donc c’est surement 1899, merci pour le complément d’info.

En attendant la suite , j’avais déja écris sur Hasty à Dundalk, je ne sais pas si tu as eu l’occasion de lire l’article, le voici https://www.pinte2foot.com/article/the-one-armed-wonder

A bientot !