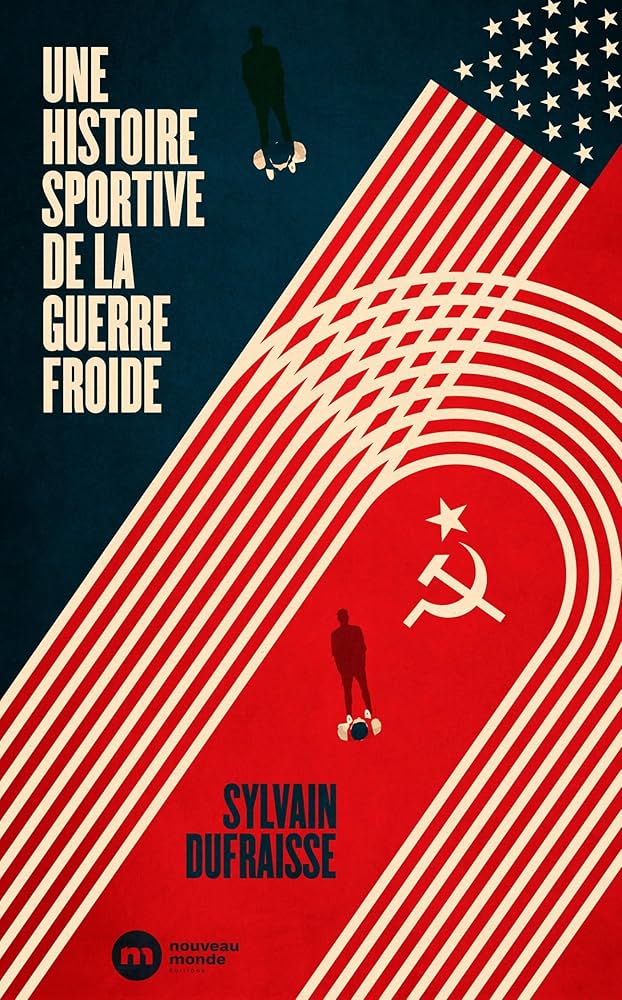

Sylvain Dufraisse, Une histoire sportive de la guerre froide, Nouveau monde éditions, 23,90€ (grand format) ou 11,90€ (format poche)

Déjà auteur d’une remarquable – et remarquée – thèse sur la fabrication de l’élite sportive soviétique, Sylvain Dufraisse s’impose aujourd’hui comme le meilleur spécialiste francophone de l’histoire sportive de l’URSS. Il revient ici avec un ouvrage synthétique, originellement publié en 2023 et récemment repris en poche, dont l’ambition est d’analyser les relations sportives entre l’Est et l’Ouest pendant la guerre froide.

L’historien n’entend cependant pas épuiser le sujet, comme l’indique assez nettement le titre : Une histoire sportive de la guerre froide et non Histoire sportive de la guerre froide. Il n’entend pas plus se contenter de l’habituel empilement d’anecdotes sur l’affrontement Est-Ouest, mais développe une problématique axée sur la convergence finale entre les modèles occidental et soviétique : « l’ouvrage veut ainsi montrer comment le sport s’est immiscé dans la guerre froide, comment il en est devenu une scène, mais aussi comment le conflit a accentué le phénomène de sportification, c’est-à-dire de spécialisation, de professionnalisation et de rationalisation des pratiques physiques à visée compétitive. La guerre froide a été une étape capitale dans la constitution du sport tel qu’on le connaît aujourd’hui. »

Pour répondre à ce questionnement, Sylvain Dufraisse suit une progression rigoureusement chronologique en six grandes parties. La première, qui va de la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux Jeux d’Helsinki (1945-1952), montre la division des mondes sportifs ou comment l’on passe de la grande alliance à la guerre froide. Cette partie décrit aussi l’immixtion – longtemps refusée par les Soviétiques eux-mêmes – de l’URSS dans le sport bourgeois.

La deuxième partie (1952-1962) insiste sur la coexistence pacifique qui se fait jour à compter des Jeux d’Helsinki, les premiers où les Soviétiques participent. Désormais, « les deux superpuissances veulent faire du triomphe sportif une nouvelle arme » afin de montrer leur supériorité. Les frontières s’ouvrent, des tournées sportives sont organisées, mais les sports « sont à présent des vecteurs assumés de l’idéologie. » De part et d’autre du rideau de fer, l’affrontement se fait désormais par le sport, qui fournit des munitions à la propagande. Le nouveau rôle des sportifs est ainsi brillamment résumé par la formule de Walter Ulbricht : ce sont des « diplomates en survêtement ».

La troisième partie, qui embrasse une période allant du milieu des années 1950 aux années 1970, s’intéresse à un espace non-européen de la guerre froide : celui des nouveaux Etats issus de la décolonisation. Le sport y est en effet un moyen d’affirmation nationale : « l’affiliation à une fédération internationale ou la reconnaissance d’un comité olympique deviennent dans ces années pour les jeunes Etats décolonisés une étape de la légitimation ». Nouveau terrain de la guerre froide, le Tiers monde s’affirme aussi à travers le non-alignement – particulièrement dans le domaine du sport.

La quatrième partie revient au traditionnel affrontement Est-Ouest. De 1962 au milieu des années 1970, l’URSS et les Etats-Unis forment un duopole sportif, chacun incarnant un modèle de fabrication de la performance. Pendant cette période, les Jeux olympiques deviennent aussi le lieu de contestations politiques tandis que les rencontres sportives sont de plus en plus mises en scène autour d’un imaginaire de guerre froide afin de passionner le public. Ainsi, « la construction d’un marché sportif mondial au cours des années 1970 profite de l’antagonisme Est-Ouest. »

La cinquième partie, du milieu des années 1970 à 1985, met en avant les nouvelles critiques vis-à-vis de la pratique sportive de compétition – notamment issues de la gauche européenne. C’est aussi pendant cette période que se développe le supportérisme. L’accent mis sur les droits humains sous la présidence de Jimmy Carter, dans la continuité de la conférence d’Helsinki, rejaillit aussi sur le monde sportif.

Néanmoins la période est surtout celle de l’organisation des Jeux de Moscou et de Los Angeles. Les premiers « accentuent une dynamique générale depuis le début des années 1970. L’URSS a développé ses échanges économiques et commerciaux avec l’Ouest européen. » Ainsi, pour l’organisation des Jeux, des entreprises et des savoir-faire issus du bloc de l’Ouest sont sollicités. A cette occasion, le mode de vie occidental pénètre aussi – certes de manière mesurée – dans la capitale soviétique. Au total, en dépit du boycott orchestré par Carter au mépris du principe d’autonomie du politique à l’égard du sportif, « les Jeux olympiques de Moscou marquent l’acmé de la puissance sportive soviétique. »

Quatre ans plus tard, « malgré le boycott socialiste, les Jeux de Los Angeles sont une réussite, tant du point de vue des performances que des recettes. […] Ils sont une vitrine du capitalisme et du nationalisme américain. » La conversion commerciale du mouvement olympique y franchit ainsi une étape décisive et, en 1985, l’URSS apparaît affaiblie – y compris dans le domaine sportif.

La sixième partie (1985-1992) montre la convergence politique et économique de l’URSS avec le monde capitaliste dans le cadre de la détente initiée par Gorbatchev. Le sport-spectacle, le sport comme marchandise, s’impose dans le cadre d’un marché mondialisé : les premiers Jeux de la bonne volonté, organisés à Moscou en 1986, témoignent éloquemment de ce triomphe du business. D’autre part, la perestroïka incitant à l’ouverture vers l’Ouest, les transferts de sportifs soviétiques sont favorisés, avant que la période 1989-1991 ne soit celle d’un exode massif pour les sportifs issus du bloc de l’Est. Dans le même temps, « la scène sportive devient une scène d’affirmation et d’opposition nationale » pour les nouveaux Etats nés des dislocations de l’URSS et de la Yougoslavie.

En somme, le livre de Sylvain Dufraisse forme un ensemble intéressant et fortement documenté qui ne renouvelle certes pas notre vision de la guerre froide sportive mais apporte tout de même de nouvelles pistes de réflexion. Epais (près de 600 pages dans son édition de poche, en comptant les notes et la bibliographie), sa lecture n’est cependant pas toujours digeste : le style, la mise en récit sont encore à travailler.

Note : 3/5

Quand tu évoques la critique du sport dans les années 70, ça me fait penser à la revue Quel corps. J’ai eu l’occasion de feuilleter de vieux exemplaires, ça envoyait, c’était radical (et évidemment, c’était avant tout une critique du capitalisme à travers un prétexte, le sport).

C’est exactement ça : Jean-Marie Brohm et sa clique.

Aussi évoqué ici : https://www.pinte2foot.com/article/le-football-au-service-dune-politique-videla-et-le-boycott-de-la-coupe-du-monde-1978

Hey super les mecs,

Pour revenir à Brohm et Quel Corp, j’aime beaucoup ses Vingt Thèses sur le Sport (lues en anglais, désolé)

https://books.google.ie/books?hl=en&lr=&id=TFS7BVUoaHAC&oi=fnd&pg=PA149&dq=jean+marie+brohm+sport&ots=O256S_BURG&sig=4WGEAt1zgU2vDywj6AufABLlEsY&redir_esc=y#v=onepage&q=jean%20marie%20brohm%20sport&f=false

Bien entendu, c’est une vision marxiste du sport moderne, un peu datée (notemment quand il fait référence à l’exploitation des sportifs par les clubs/fédés – c’est moins le cas aujourd’hui, meme si certains ouvrages s’intéressant au droit du travail dans le sport montrent à quel point certains droits sont bafoués.)

J’utilise ce texte en cours et je suis toujours surpris que les étudiants aient vraiment une vision naive du sport. Je garde espoir de pouvoir ouvrir les yeux de certains!

Par contre Verano, je ne pense pas que ce soit un critique du capitalisme à travers un prétexte: le sport.

Pour moi c’est une critique du sport en tant que tel, en tant qu’institution sociale qui est partie prenante, soutient, et promeut un système capitaliste. C’est donc pour cela qu’il faut ‘détruire’ le sport moderne. Le sport moderne, tel qu’il fut dévelopé depuis c.1850 est articulé autour de la performance, de la quantification, de la recherche du profit, et renforce les inégalités sociales, de genre, et raciales (meme si cela est atténué depuis cinquante ans).

Pour en revenir à Brohm, la critique marxiste du sport fut bien présente dans les années 1970-80 (John Hargreaves en est un autre) et était, à mon avis, très utile. Je ne partage pas toujours leur perspective, mais il est essentiel d’avoir un contre-poid au tout libéral actuel.

Je ne connaissais pas cet historien mais ca a l’air super intéressant et le forma tpoche est vraiment abordable.

Je suis d’accord avec ça.

Il y a peut-être même matière à se demander si le sport institué a déjà été autre chose que la représentation d’un ordre déterminé, qu’il soit social ou autre ; intuitivement, ça ne me choque pas que tu remontes à 1850.

Alexandre,

Le sport moderne fut institutionalisé par l’upper middle class britannique entre 1840 et 1880 environ. C’est du moins la perspective de l’historiographie anglophone (celle avec laquelle je suis familier) – restons humble et acceptons que d’autres modèles de dévelopment aient aussi pu etre influents (système Allemand, Suédois, Tchèque basé autour de la gym, système Soviétique). Je manque de connaissance à ce sujet, et en ai encore moins sur le sport dans les civilisations non-occidentales.

Acceptant mon postulat de base, alors on s’apercoit que le sport moderne émerge exactement en meme temps que le capitalisme industriel, la société de consommation, l’impérialisme Britannique à son apogée. Ce n’est pas une coincidence vu que les deux premiers ont permis le development des sports commerciaux et le dernier a permis au sport moderne de devenir un phénomène global.

Mais cela est apparu dans un context social particulier: l’émergence des classes populaires en tant que force sociale et politique. L’upper middle class Britannique a donc érigé un modèle de loisir fait pour préserver et légitimer l’ordre social. Le fair play, respect du capitaine/coach et de l’arbitre sont des concepts qui sous-entendent une déférence envers l’autorité. L’esprit d’équipe entérine l’idée du sacrifice personnel. L’idée de persévérence, d’effort, de jouer à travers la douleur, d’affronter les épreuves légitime une éthique du travail. La division des roles sur un terrain est bien entendu une transporition du Taylorisme au sport. L’idée d’articuler le sport autour des frontières politique renforce une idée de cohésion nationale plutot que sociale.

En simplifiant, les théoriciens marxistes voient dans le dévelopment du sport une conspiration pour maintenir le système capitaliste et impérialiste.

A mon avis, et je serai ravi d’avoir votre opinion si vous avez un intéret sur le sujet, cette interprétation est bien trop manichéenne. Je partage leur idée que le sport moderne légitime un système capitaliste, mais pense, au contraire, que cela s’est développé naturellement et sans arrière pensée complotistes. Les classes supérieures ont juste crée le sport moderne à leur image, et reflète le système social, economique et impérial de la Grande Bretagne du 19ème siècle.

Rien à rajouter, sinon un truc : la question de l’amateurisme. Car jouer, oui…..mais qu’on puisse s’émanciper ou s’élever socialement par le sport : voilà qui fut longtemps refusé à bien des sportifs.

Tu prêches un convaincu. Et tout n’est certainement pas à jeter des grilles de compréhension marxistes.

J’aime bien ton dernier paragraphe ; c’est probablement souvent par là que les choses procèdent, oui.

Tout n’est pas à jeter mais, comme tu l’écris, c’est souvent une vision par trop contemptrice.

Merci pour tes commentaires Robinson!

Je partage le parallèle entre sport et taylorisme, je l’utilise souvent en classe pour montrer la double division du travail.

Le sport est pas mal aussi pour illustrer l’avantage comparatif de Ricardo et la spécialisation. Même si tu n’es pas le meilleur intrinsèquement à ton poste, spécialise toi là où tu es le moins bon. Les arrières latéraux par exemple 🙂

Je partage également ta dernière phrase, le sport a été crée à l’image des bourgeois mais au cours des années il a pas mal été altéré, le respect des autorités et des règles est bien moins important dans le foot latin que dans le rugby par exemple.

Dans une bonne part de la pensée marxiste du 20ème siècle, le sport est vu comme un nouvel opium du peuple, parfois même comparés aux jeux sous Rome, divertir pour mieux dominer. De la même manière cela me parait un peu manichéen.

Une chose est sure c’est qu’aujourd’hui le libéralisme modèle le sport de haut niveau et que finalement, même si cela profite toujours aux élites nous sommes loin de la volonté initiale de la bourgeoisie anglaise du 19ème.

Merci Bobby. L’auteur aborde-t-il, au moins en introduction, le statut des sportifs sous la période tsariste ?

Absolument pas.

Son premier bouquin commence en 34, si je me souviens bien.

Celui-ci débute en 45.

Dufraisse est uniquement un spécialiste du sport soviétique.

C’est le père d’alpha?

No lo se.

Y a un aspect intéressant de la guerre froide qui lie USA et URSS, le système de draft qui permet de sélectionner des jeunes talents. En hockey ou basket, les franchises ont assez rapidement sélectionné des Soviétiques, bien avant la Perestroika, en ne sachant pas si elles allaient pouvoir venir un jour. La plupart du temps dans des places de fin de classement très éloignées de leurs potentiels. Un Sabonis, qui était le talent européen de sa génération, a été sélectionné en 24ème position en 86, alors qu’il n’avait d’équivalent dans sa catégorie d’âge. Un Fetisov, qui était le meilleur défenseur du monde, a été sélectionné deux fois. 201ème en 78 et 145ème en 83. Des places sans aucun rapport avec leurs niveaux réels.

D’ailleurs, des franchises NHL ont carrément organisé la fuite de joueurs. Le cas du superbe Mogilny avec Buffalo ou du non moins magique Fedorov avec Detroit. Mogilny est le premier soviétique à jouer dans la Ligue.

Oui, c’est ce qui est intéressant dans le bouquin de Dufraisse : montrer les liens qui existèrent en fait entre les deux blocs. La confrontation, notamment dans le domaine du sport, fut largement utilisée pour la mise en scène et la dramatisation du spectacle. Mais, moins connus, furent les échanges.

La convergence progressive, jusqu’à celle finale et la mise en place du sport-spectacle tel que nous le connaissons aujourd’hui.

D’ailleurs, il développe le cas du transfert de Khiadiatoulin à Toulouse.

Pour Vaghiz, il me semble que le poids de Toulouse dans l’aéronautique a joué dans sa venue.

Adidas, aussi, je crois me souvenir.

Et c’était pas une mairie de gauche à l’époque ?

T’as 5 euros à claquer ?

https://shs.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2024-2-page-15?lang=fr&tab=resume

Non, c’était deja Baudis fils qui avait pris la suite de son père. Une des particularités de Toulouse, toujours très largement à gauche pour des élections nationales ou européennes mais de centre-droit pour les municipales. Sur les cinquante dernières années, il n y a eu que le mandat du socialiste Cohen, 6 ans, pas plus.

Et Drazen Petrovic 60ème!

Un développement sur le dopage « institutionnalisé » dans le bloc de l’Est et de « confort » à l’Ouest ?

Un développement particulier, non, c’est plus diffus. Mais il aborde bien les formes de violence imposées aux sportifs dans le cadre de la fabrique de la performance et de la compétition.

Bobby Fischer, un cintré de première. J’ai vu un doc récemment. Complotiste, antisémite, parano…

Le génie se confond souvent avec la maladie mentale.

Juif de père et de mère, il a tenu des propos antisémites mais également anti-chrétien, anti-USA…

Un personnage troublé, qui meurt à 64 ans, comme le nombre de cases sur l’échiquier.

Tout à fait. Quand tu l’entends s’exprimer politiquement, tu sens qu’il est complètement dépassé par ses problèmes psychiques.