Après le succès international du top des défenseurs, P2F se lance dans un top des… gardiens de but ! Toutes les deux semaines, vous retrouverez les portraits des plus fameux derniers remparts classés des années 1920 aux années 2010. Une façon de mettre en lumière un poste trop souvent mal-aimé, trop souvent ringardisé dans les cours de récré. Bonne lecture !

Un peu d’ambiance

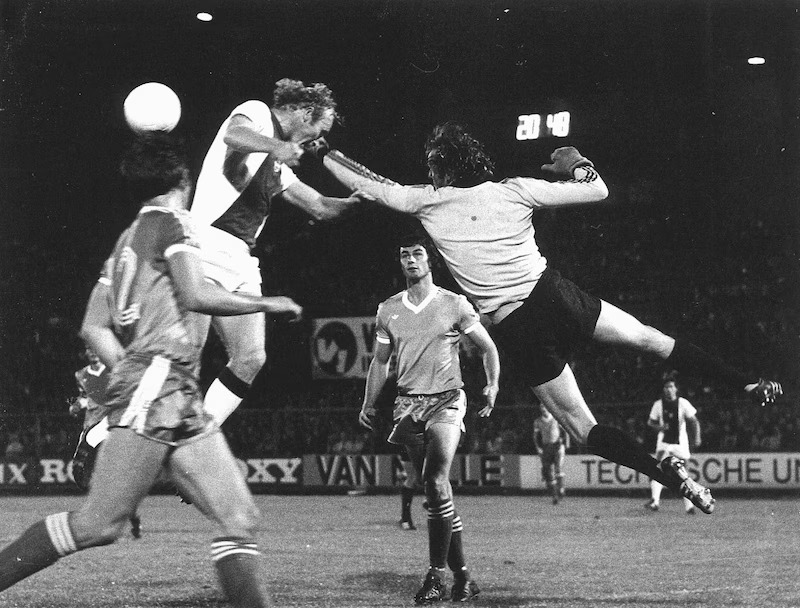

Les années 1970 marquent une véritable explosion des progrès chez les gardiens de but. Les joueurs eux-mêmes, issus de filières de formation améliorées dès la décennie précédente, sont globalement de meilleur niveau. Les nouvelles exigences physiques imposées par le football total de l’Ajax ont transformé les gardiens en athlètes complets. L’entraînement spécifique au poste, à défaut de coachs spécialisés qui n’apparaîtront que dans les années 1980, s’est amélioré à pas de géant. L’équipement a connu une révolution, en particulier les gants qui n’ont plus rien de commun avec les bricolages du passé.

Voilà pourquoi l’on trouve une impressionnante brochette de monstres dans cette décennie, l’une des meilleures de l’histoire au poste. Dans une progression qui touche nombre de pays, trois sortent du lot pour leur qualité d’ensemble : RFA, Yougoslavie, et surtout Angleterre. Derrière Gordon Banks et trois autres mammouths, dont l’un ne figurera d’ailleurs pas dans ce Top, le niveau moyen des gardiens de la First Division des années 1970 est hallucinant. Phil Parkes, numéro 4 chez les Three Lions, serait titulaire dans (presque) n’importe quelle sélection continentale. Même l’anonyme Paul Cooper d’Ipswich Town, vainqueur de la C3 1980-81 dans la cage d’une équipe magnifique, vaut un Miguel Ángel et rend des points à un Baratelli.

La recette P2F

Une hiérarchie claire est le fondement du bien-être chez les gardiens. Notre rédacteur s’est donc interdit les ex æquo dans ce Top.

Nous évaluons les gardiens avec le recul du temps, certes, mais selon les critères de leur époque plutôt que de la nôtre. Dans les années 1970, sans restriction sur la passe en retrait et quarante ans avant les « onzièmes joueurs de champ », un gardien joue avec les mains et à grands coups de botte (à quelques exceptions près dans les pays de défense en ligne), un point c’est tout. De même, les tirs au but font tout juste leur apparition et ne sont pas encore une qualité spécifique. Nous considérons donc avant tout les fondamentaux du poste : constance, sûreté de mains, qualités sur la ligne, un contre un, balles aériennes, présence dans la surface. Nous nous sommes aussi efforcés de détacher les performances des gardiens de celles de leurs clubs ou de leurs équipes nationales.

Il y a traditionnellement deux styles dans le but : les “nordiques”, sobres, constants, complets, costauds, et les “latins”, souvent plus petits, volcaniques, spectaculaires, moins constants mais capables de parades ou de matchs pour l’éternité. Notre rédaction a ses partisans des deux camps, avec prépondérance des “latins” comme souvent dans la France du foot. Votre serviteur, humble gardien du week-end à ses heures passées et grand amateur de football allemand, a toutefois fait usage de son pouvoir d’auteur en tranchant les comparaisons serrées sur une base plutôt “nordique” : avantage à celui qui a construit sa légende dans la ligue de meilleur niveau.

Les absents et les recalés

Nous avons dû faire des choix pour certains grands noms dont les carrières se sont partagées entre deux décennies. Gordon Banks et Ladislao Mazurkiewicz sont ainsi apparus dans notre Top des années 1960 car c’est là qu’ils ont connu leurs apogées. De même, Peter Shilton fera partie des candidats au Top des années 1980.

Histoire de situer le niveau de cette décade prodigieuse dans la cage, citons trois recalés de premier plan. Hugo Gatti, « El Loco » dans le but de Boca, nous est apparu trop fantasque malgré son immense talent. Ivan Ćurković, le dernier rempart de fer des grands Verts de 1976, a pâti de notre réexamen sans passion qui a rappelé ses trop nombreuses faiblesses sur les ballons aériens. Le cas le plus difficile est sans nul doute le onzième homme de ce Top 10, Yevgueni Rudakov, comme on l’écrivait à l’époque. Le successeur de Yachine dans le but soviétique était une authentique pointure sans vrai point faible, mais il s’est simplement heurté à plus fort que lui… parfois de très, très peu. Le lecteur pourra se consoler avec ce portrait détaillé que P2F lui a consacré en avril 2024.

Foin de tous ces préliminaires… en route !

10ème : Ray Clemence

Le choix face à Rudakov a été cornélien. Entre deux gardiens très complets, constants au meilleur niveau pendant plus d’une décennie, très proches dans les suffrages de notre rédaction, l’auteur a tranché en faveur de l’Anglais car celui-ci a bâti sa renommée dans une ligue plus exigeante – la plus exigeante au monde, en fait – pour les gardiens.

Ce pur enfant des Midlands, où il a vu le jour en 1948, signe son premier contrat pro en D3 à Scunthorpe United, à deux pas de chez lui, à 17 ans seulement. Titularisé à l’intersaison 1966, il sombre lors d’un humiliant 7-1 à la deuxième journée face au rival honni, Grimsby Town, et croit que sa carrière va s’achever là… Mais son entraîneur lui fait confiance et Clemence s’affirme vite, attire l’attention du légendaire Bill Shankly, se retrouve à Liverpool dès l’été suivant, et s’impose dans la cage des Reds en 1970.

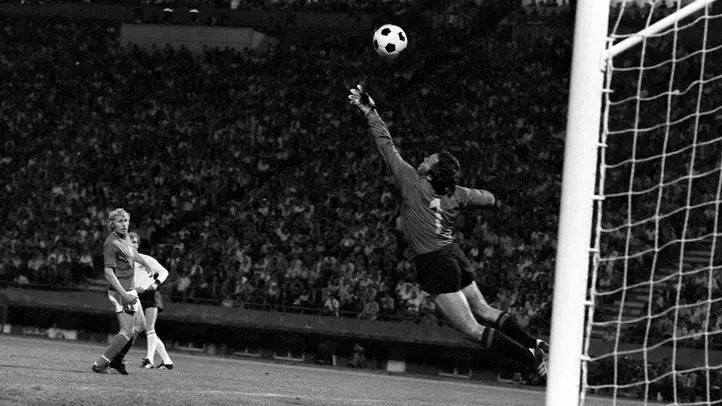

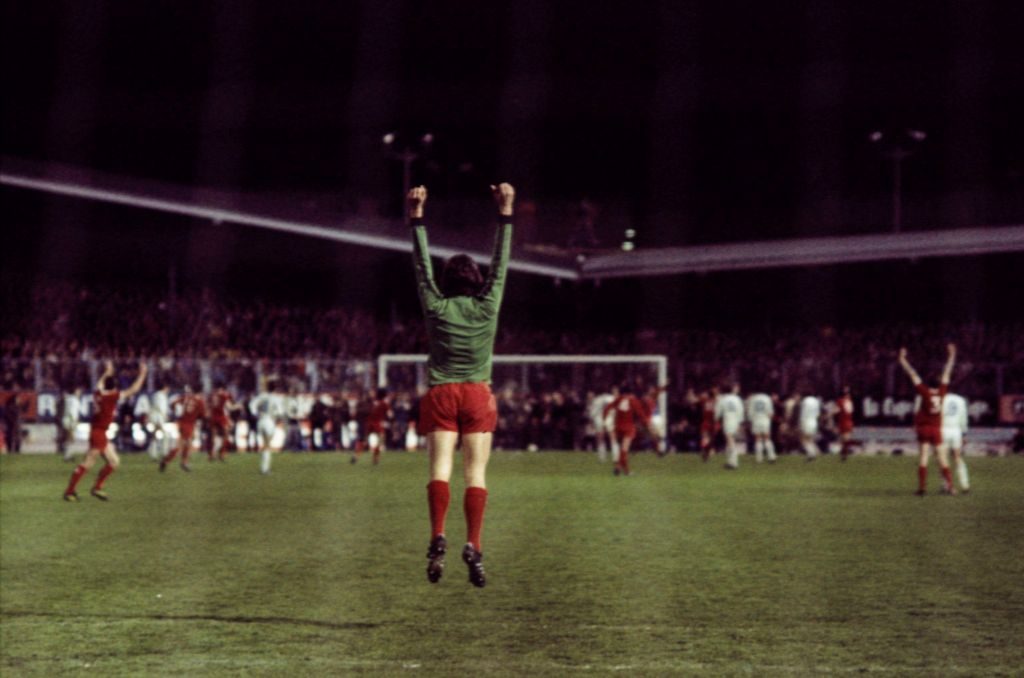

Avec son nouveau gardien et le reste d’une magnifique jeune génération (Hughes, Thompson, Heighway, Toshack, et surtout Keegan) venue rajeunir un effectif déjà costaud, Liverpool va monter sur le toit de l’Europe. Clemence n’est pas pour rien dans ces succès, fort d’un jeu de classe mondiale dans tous les domaines et d’une constance absolue. Ni trou noir, ni match d’une vie, et en conséquence une image pour la postérité moins forte que son niveau réel : voilà un paradoxe que nous allons souvent rencontrer dans ce Top.

Clemence aura pourtant su sortir les arrêts qui ont changé l’issue de grands rendez-vous. En finale aller de la Coupe de l’UEFA 1972-73 face à Mönchengladbach, à Anfield, il arrête ainsi un penalty de Jupp Heynckes à 3-0 pour les Reds et préserve ce score final. Les Allemands s’imposeront 2-0 au retour au Bökelberg ; si Heynckes avait marqué le penalty, ce sont eux qui auraient soulevé le trophée… Quatre ans plus tard, à 1-1 en finale de la C1 face au même adversaire, à Rome, Clemence est encore là pour gagner un duel décisif face à Uli Stielike avant que les Anglais ne marquent deux buts et ne remportent leur première Coupe aux grandes oreilles.

Sa carrière internationale va coïncider pour l’essentiel avec la traversée du désert des Three Lions, absents des grands tournois de 1970 à 1980. Il fête sa première cape en novembre 1972 mais est déjà en concurrence avec un autre phénomène, Peter Shilton. C’est ce dernier que préfère le sélectionneur Alf Ramsey avant que son successeur, Don Revie, ne titularise Clemence, puis que Ron Greenwood ne fasse carrément alterner ses deux gardiens à son arrivée sur le banc. Le numéro 1 des Reds est enfin titulaire dans un grand tournoi à l’Euro 80 où il ne démérite pas, mais l’Angleterre s’arrête au premier tour. En 1982, en revanche, il vit tout le Mundial espagnol du banc derrière Shilton. Une blessure au genou l’année suivante l’éloigne pour de bon de l’équipe nationale à 35 ans, après 61 sélections.

Mais déjà, suite au recrutement de Bruce Grobbelaar pour lui succéder, il a quitté Liverpool par la grande porte après 470 matchs dont une belle « dernière », la victoire en finale de la Coupe des Champions 1980-81 face au Real (1-0). Le voilà à Tottenham où il disputera 240 rencontres en sept ans et remportera une FA Cup ainsi qu’une Coupe de l’UEFA dont il manquera d’ailleurs la finale, blessé lors des deux manches. Quand il raccroche les gants à l’été 1988, il y a cinq titres de champion, deux Cups, une Coupe de la Ligue, trois Coupes de l’UEFA, trois Coupes des Champions, et une Super Coupe dans sa vitrine personnelle. Aucun gardien anglais n’a fait mieux à ce jour.

On va voir Clemence par la suite sur le banc de diverses équipes réserves des Spurs, jusqu’à une saison comme co-entraîneur de l’équipe première en 1992-93. Il tente ensuite l’aventure en solo à Barnet, en D3, avant de rejoindre le staff des Three Lions dont il entraîne les gardiens de 1996 à 2007 puis en 2012-13. À sa retraite, les éloges pleuvent sur un joueur et un homme apprécié de tous, sur le terrain comme en dehors. Mais un cancer de la prostate diagnostiqué dès 2005 assombrit déjà l’horizon et aura finalement raison de lui en novembre 2020, à 72 ans.

9ème : Jan Tomaszewski

« Un clown avec des gants ». La phrase assassine de Brian Clough sur un plateau de TV, juste avant un Angleterre-Pologne décisif pour la qualification à la Coupe du monde 1974, va marquer à jamais la carrière et même l’identité de Jan Tomaszewski.

Les temps sont durs au début pour l’enfant né en 1948, dans une Breslau fraîchement rebaptisée Wrocław, d’une famille expulsée d’une Wilno devenue Vilnius au déplacement des frontières polonaises vers l’Ouest en 1945. Il attire tout de même vite l’attention du Śląsk, le club numéro 1 de la ville, et débute en équipe première à 19 ans sans toutefois s’imposer. En 1970, le voilà pourtant au Legia Varsovie où il progresse jusqu’à connaître sa première sélection A, face à la RFA en éliminatoires de l’Euro 72. Mais l’affaire se passe mal et écarte Tomaszewski de l’équipe nationale pour 18 mois.

À la faveur d’un transfert bien choisi au ŁKS Łódź, il regagne sa place au printemps 1973, à temps pour une victoire probante sur l’Angleterre à Varsovie (2-0) en éliminatoires de la CM 1974. Le retour à la dernière journée, dans un Wembley en fusion, est une véritable finale : une victoire enverrait les Anglais en RFA, tout autre résultat qualifierait les Polonais. À la deuxième minute, une charge du très physique Allan Clarke lui fracture cinq os du poignet. « Avec l’adrénaline, je ne sentais rien », dira-t-il plus tard. Les Anglais pilonnent sans relâche (36 tirs !), mais quand ce ne sont pas les poteaux ou un défenseur, il y a toujours une main, un genou, un coude, ou une fesse de ce grand escogriffe d’1,93 m pour empêcher le but dans un style peu orthodoxe mais diablement efficace. Et Peter Shilton, en face, se troue sur l’un des deux tirs polonais du match… Seul un penalty du même Clarke vient à bout du démoniaque portier. On en reste à 1-1 et l’Angleterre échoue pour la première fois de l’histoire à se qualifier sur le terrain.

Une légende est née et va trouver confirmation à la Coupe du monde. Cette Pologne que personne ne connaissait va enchanter le public par son jeu léché et éjecter proprement l’Italie au premier tour, puis battre Suède et Yougoslavie au deuxième (en poules de quatre cette année-là) avant d’affronter la RFA pour une place en finale le dernier jour. Moins « clownesque » qu’à Wembley, Tomaszewski s’est déjà affirmé comme l’un des meilleurs gardiens d’un tournoi où figurent tout de même Croy, Hellström, Maier, Marić, Mazurkiewicz, et Zoff.

Face aux champions d’Europe en titre, il va être exceptionnel. Stable comme un gardien de hockey sur la patinoire qu’est la pelouse de Francfort, il bloque les balles-savonnettes sans rien relâcher, détourne une mine de Wolfgang Overath inaccessible au commun des mortels, et arrête un penalty d’Uli Hoeneß. Il faut un exploit de Gerd Müller, l’extra-terrestre, pour percer la muraille (1-0). L’aventure finit toute de même en beauté avec une troisième place acquise aux dépens du Brésil.

Tomaszewski va longtemps rester dans le Gotha des gardiens mais ne retrouvera jamais pareils sommets. Contrairement à Ray Clemence et sa régularité sans faille, il est capable de matchs de légende mais aussi de trous noirs abyssaux. En 1973 déjà, face au Stal Mielec de Grzegorz Lato, il avait purement et simplement quitté le terrain après deux énormes toiles dans le premier quart d’heure d’un match perdu 7-0. En 1976, c’est le monde entier qui est témoin d’un nouvel épisode en finale du tournoi olympique. Face à la RDA de Croy et Dörner, Tomaszewski manque littéralement tout ce qu’il entreprend et contraint Kazimierz Górski à le sortir après seulement 20 minutes. La Pologne est déjà menée 2-0 et s’inclinera finalement 3-1.

À la Coupe du monde 1978, il est encore là, solide mais en déclin comme le reste de « ceux de 74 », et c’est la sortie sans gloire au deuxième tour. Il a 30 ans, l’âge minimum fixé par la Fédération polonaise pour un transfert à l’étranger, et tente l’aventure au Beerschot d’Anvers. Il s’y distingue un an plus tard en devenant le premier gardien à faire une passe décisive dans le champ en match professionnel. Le Beerschot est mené chez lui par le RWD Molenbeek quand, sur un corner dans le temps additionnel, Tomaszewski monte et prolonge de la tête pour son attaquant Emmanuel Sanon qui égalise.

Cette action et une Coupe de Belgique en 1979 seront ses seuls faits de gloire : les grandes années sont maintenant loin. L’équipe nationale se passe de lui dès 1981. Après trois saisons en demi-teinte au Beerschot, une pige d’un an au Hércules d’Alicante, et un retour à son cher ŁKS Łódź, il quitte les terrains en 1984, à 36 ans. Il est toujours ce contradicteur-né qui a un jour déclaré : « Si dix personnes disent que quelque chose est blanc, je leur dis que c’est noir. C’est le seul moyen de sortir du lot. » Il a aussi une réputation signée Brian Clough à défendre. Plutôt se faire remarquer par n’importe quel moyen que tomber dans l’obscurité.

Ce seront des insultes, des procès, une série de querelles spectaculaires avec une Fédération dirigée par ses anciens coéquipiers de 1974. Les médias d’une Pologne nouvellement libre en font vite leurs choux gras. Un papier à rendre dans cinq minutes et pas d’inspiration ? Ne t’affole pas, appelle Tomaszewski, aime-t-on à plaisanter dans les salles de rédaction… et l’on est en général servi. « Quand un bordel va mal, on ne repeint pas les murs, on change les filles », dit-il ainsi un jour de crise à la Fédération. Ou encore, à propos de l’équipe nationale avant l’Euro 2012 : « Je ne supporterai pas ce tas de merde. Je serai pour l’Allemagne, ils ont des jeunes prometteurs. » Le mot de trop, même pour lui, dans un pays qui n’oublie jamais son histoire : son parti le suspend pour un mois.

Il est en effet déjà entré en politique, à droite de la droite, au sein du très xénophobe Droit et Justice (PiS) des frères Kaczyński pour lequel il sera député de Łódź à la Diète de 2011 à 2015. Pendant ces années et au-delà, les saillies continuent, de plus en plus viles, de plus en plus violentes… Noirs, homosexuels, « faux Polonais » binationaux en sélection, personne n’est épargné. Battu en 2015, il ne retrouve un siège ni aux élections de 2019, ni à celles de 2023 qui voient le PiS quitter le pouvoir, et se retire du jeu.

À 77 ans, en proie à des soucis de santé, Jan Tomaszewski n’a plus guère que ses activités de commentateur de football, qu’il n’a cessées que pendant son mandat, pour continuer à exister. Sur un parcours peu ordinaire qui aura mené l’homme de la légende du football aux bas-fonds de la pensée, l’historien du ballon rond, quelles que soient ses opinions personnelles, ne peut au final rendre qu’un seul verdict : gâchis.

8ème : Jan van Beveren

Si le meilleur gardien néerlandais de sa génération (et de quelques autres) ne recueille qu’un profil plus court que les autres dans ce Top, c’est parce que le spécialiste du voetbal dans notre rédaction lui a déjà consacré un superbe portrait. Tout a été dit là sur les machinations puantes – dans tous les sens du terme – de Johan Cruyff et de ses séides pour écarter Jan van Beveren de la cage de l’équipe nationale.

C’est ainsi que les Oranje ont laissé échapper une, voire deux étoiles qui leur étaient largement accessibles. Dans leurs finales de 1974 et 1978, c’est Jan Jongbloed qui a « gardé » le but, si l’on peut vraiment se permettre ce mot : mal placé sur le tir victorieux de Gerd Müller à Munich, pas assez présent dans ses deux duels perdus face à Mario Kempes à Buenos Aires. Les deux fois, les insuffisances du gardien font la différence entre 1-1 et le score final…

À l’étalon du numéro 1 du PSV, ses rivaux de l’époque en prennent tous pour leur grade : Jongbloed, friable en un contre un et souvent dépassé dans les airs ; Doesburg, jamais serein en altitude lui non plus et pas vraiment constant ; Treytel, un ton en dessous dans tous les domaines ; Schrijvers, impressionnant dans les bons jours mais capable de cagades mémorables… Van Beveren, en revanche, c’est un jeu sans aucun point faible et la constance d’un métronome de classe mondiale.

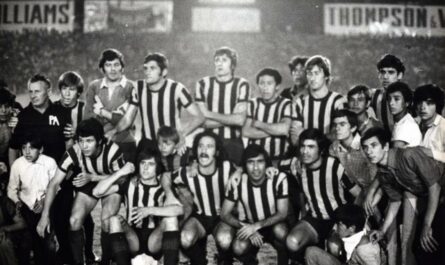

Lui aussi est de la génération 48, comme Clemence et Tomaszewski. À quinze ans, il est déjà titulaire en D4, au VV Emmen, avant de rejoindre le Sparta Rotterdam en 1965 puis un PSV Eindhoven en pleine renaissance en 1970. Il y remportera trois titres nationaux, deux Coupes, et la Coupe de l’UEFA en 1978 face au SEC Bastia de Papi et Krimau. Avant cette finale, le public français le connaît déjà depuis les deux doubles duels du PSV avec les grands Verts en 1976. À l’aller à Furiani, sur un terrain à la limite du praticable, il est sensationnel et préserve quasiment à lui seul un 0-0 que ses coéquipiers sauront faire fructifier (3-0) au retour.

Avec l’équipe nationale, il n’y aura « que » 34 sélections, dont une seulement après la sinistre « affaire de Zeist » en 1975. Des miettes pour celui que seul Edwin van der Sar dépasse par le talent au Panthéon des gardiens bataves, sans même parler de ce qui aurait pu être en Coupe du monde ou aux Euros 76 et 80…

Les machinations fétides du microcosme lui feront choisir un exil anticipé, à 32 ans seulement, le plus loin possible des centres de pouvoir du ballon rond. Ce sera aux États-Unis, qui ne sont même pas dans la D2 des ligues nationales comme au XXIe siècle. Trois ans aux Fort Lauderdale Strikers jusqu’à la faillite de la North American Soccer League, deux ans d’un indoor soccer qui ne s’appelle pas encore futsal aux Dallas Sidekicks, une vie de miséreux dans la moiteur du Texas après la retraite sportive, et une crise cardiaque un soir de solitude qui met un terme à ses tourments en 2011, à 63 ans. Si le parcours de Tomaszewski a été un gâchis, que dire de celui de cet autre Jan ?

7ème : Ivo Viktor

Le duel pour la sixième place a été très serré dans les urnes de la rédaction, mais la dure règle de ce Top a imposé qu’il y ait un perdant… Comme avec Clemence face à Rudakov, à réputation égale, l’auteur a tranché en faveur de celui qui jouait dans la ligue la plus exigeante. C’est ainsi que le champion d’Europe 1976, troisième au Ballon d’Or cette même année, apparaît avant son rival le plus proche dans notre liste.

C’est à Křelov, au cœur de la Moravie, qu’Ivo Viktor a vu le jour en 1942, dans le Protektorat Böhmen und Mähren de l’occupant nazi. Il débute dans la cage à 14 ans au Spartak Šternberk, tout près de chez lui, et se retrouve en 1962 au Zbrojovka Brno, le poids lourd des clubs moraves. Mais en République socialiste tchécoslovaque, la politique n’est jamais loin du sport. Le pouvoir a décidé de faire du Dukla Prague, le club de l’armée, le porte-drapeau de ses clubs, à la manière du Dynamo Berlin en RDA. Le très prometteur Viktor se voit ainsi transféré dès 1963 vers la capitale où il passera le reste de sa carrière.

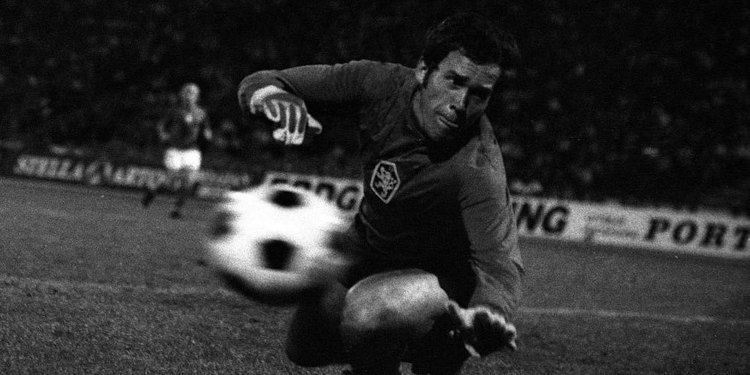

L’Occident découvre Viktor à la faveur de ses premiers pas en Coupe d’Europe et de sa première sélection A en 1966 face au Brésil, au Maracanã, s’il vous plaît. On remarque vite ses formidables réflexes, sa présence dans la surface, son aise sur les ballons aériens, et un jeu au pied peu sollicité, comme d’usage à l’époque, mais inhabituellement bon. Les rares observateurs du championnat tchécoslovaque signalent aussi son aptitude à élever son niveau de jeu dans les matchs importants.

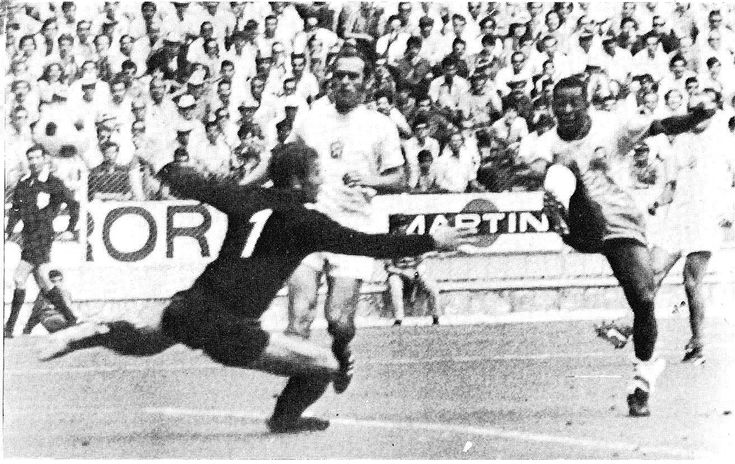

Le gardien du Dukla s’impose en sélection face à Alexander Vencel (père de) et dispute ainsi son premier grand tournoi à la Coupe du monde 1970. En ouverture face au Brésil, il est le protagoniste d’une des Trois Glorieuses du roi Pelé : le célèbre lob depuis le rond central qui ne manque le cadre que de quelques centimètres. Dans le « groupe de la mort » où figurent aussi la Roumanie et l’Angleterre championne du monde en titre, Viktor ne démérite pas mais ne peut éviter à la Tchécoslovaquie de finir dernière avec trois défaites.

Les performances en demi-teinte du Dukla et de l’équipe nationale font qu’il faut attendre l’Euro 76 pour voir Viktor retrouver la lumière des projecteurs. Une Reprezentace que personne n’attendait écarte d’abord l’Angleterre et le Portugal en qualifications, puis élimine proprement l’URSS en quart de finale pour atteindre le Final Four en Yougoslavie.

En demi-finale face aux terribles Néerlandais de Cruyff, c’est une nouvelle surprise et une victoire en prolongation (3-1) que les Tchécoslovaques ne doivent pas peu à leur gardien. En finale contre la RFA, celui-ci est encore au top et pousse les champions du monde en titre à la toute nouvelle épreuve des coups de pied au but. On connaît la suite et le légendaire tir décisif d’un illustre moustachu dont notre rezident en Moravie a d’ailleurs su recueillir les souvenirs. Voilà la ČSSR championne d’Europe et Viktor désigné meilleur gardien du tournoi devant Sepp Maier et Ognjen Petrović, en toute modestie.

Mais la marche du temps est impitoyable et, à 34 ans passés, le héros de l’Euro souffre de problèmes musculaires chroniques au dos. La médecine du bloc de l’Est fait ce qu’elle peut, sans succès, et les contingences de la guerre froide interdisent d’aller consulter en France ou en Allemagne. Viktor est donc contraint à la retraite dès 1977, un an seulement après Belgrade. Outre l’Euro, il aura remporté deux titres de champion, trois coupes nationales, et cinq titres de footballeur tchécoslovaque de l’année.

Il va par la suite entraîner les gardiens de l’équipe nationale et du Dukla, dont il prendra même l’équipe première en main en 1990-91, avant d’occuper divers postes à la Fédération tchèque. Il anime aussi pendant longtemps une école de gardiens pour les U14 au Meteor Prague (D4) dans laquelle on le voit passer de temps en temps aujourd’hui encore, à 80 ans bien tassés.

6ème : Pat Jennings

Penché en avant, vêtu du traditionnel maillot vert des gardiens en First Division, concentré mais serein, il guette le danger sans faillir sur une de ces fresques qui font la renommée de Belfast. Rares sont les footballeurs autres que George Best à avoir mérité un tel honneur dans une capitale dont l’art mural reflète en général les éternelles tensions politiques et religieuses. Cela, plus que tous les trophées, suffit à placer l’homme.

C’est à Newry, tout près de la très réelle frontière entre République et terres de la Couronne, que Patrick Anthony Jennings voit le jour en juin 1945. C’est là aussi qu’il tâte du ballon rond à onze ans, puis se tourne vers le football gaélique avant de revenir à l’association à 16 ans à Newry Town, en D3. Deux ans plus tard, repéré par le Watford d’avant les années Elton John, il fait ses débuts dans une D3 d’un autre calibre, de l’autre côté de la mer d’Irlande.

Dès sa première saison, il s’impose dans la cage des Hornets et supplante le légendaire Harry Gregg en équipe nationale. Bill Nicholson, le manager emblématique de Tottenham, ne laisse pas traîner l’affaire et Jennings rejoint les Spurs à l’été 1964. En treize ans, il va y disputer 591 matchs toutes compétitions confondues et devenir une légende.

Comme Jan Tomaszewski, il privilégie parfois l’efficacité à l’orthodoxie du style. Comme Ray Clemence, il est au plus haut niveau tout le temps et dans tous les domaines, un tout petit cran au-dessus du portier des Reds et avec une frappe de balle exceptionnelle en prime. Lors du Charity Shield 1967 contre Manchester United, il marque ainsi un but d’un monstrueux dégagement au pied qui rebondit par-dessus un Alex Stepney médusé.

Avec les Spurs, il remporte une FA Cup, deux Coupes de la Ligue, et la Coupe de l’UEFA en 1972, mais ne peut empêcher à lui seul un déclin qui conduit à la relégation à l’été 1977. Keith Burkinshaw, qui a succédé à Nicholson sur le banc, ne voit pas en un gardien de 32 ans l’homme du renouveau et laisse Jennings signer chez l’ennemi juré, Arsenal. Il va regretter cette erreur : Barry Daines, l’héritier, ne convainc pas, et Tottenham devra finalement faire venir à grands frais Ray Clemence de Liverpool en 1981.

Jennings, lui, a immédiatement enchaîné avec les Gunners à son niveau habituel. Il jouera encore 327 matchs jusqu’à sa retraite officielle en 1985, avec à la clé une FA Cup gagnée, trois finales perdues, et une finale de Coupe des vainqueurs de coupe perdue aux tirs au but face au Valence de Mario Kempes en 1980. Le 26 février 1983, il devient le premier dans le football anglais à atteindre le chiffre magique de 1000 matchs professionnels, équipe nationale et tous clubs confondus. Il va réussir le rare exploit d’être aussi apprécié des supporters des Gunners que de ceux des Spurs, sans la réputation de traître que traînent souvent les « transfuges » du nord de Londres.

Contrairement à George Best, Jennings répond toujours présent à l’appel en sélection. Il va disputer 119 rencontres avec une Irlande du Nord qui bénéficie de sa meilleure génération de l’histoire, celle des Norman Whiteside ou autres Martin O’Neill. Qualifiée pour la Coupe du monde 1982 après 24 ans d’absence, elle réussit l’exploit de battre l’Espagne chez elle et de passer le premier tour avec la Roja aux dépens de la Yougoslavie, appuyée sur un Jennings solide comme un roc. Au deuxième tour, la marche est trop haute face à l’Autriche et à une équipe de France qui commence à y croire. Jennings ne démérite pas dans la défaite 4-1 face aux Bleus et a la satisfaction de remporter son duel à distance avec Jean-Luc Ettori, fautif sur le but nord-irlandais.

L’Irlande du Nord n’échoue en éliminatoires de l’Euro 84 qu’à la différence de buts face à la RFA, qu’elle a pourtant battue deux fois, mais se qualifie brillamment pour le Mundial 1986 aux dépens de la Roumanie. Jennings a déjà pris sa retraite en club mais est retourné à Tottenham pour s’entraîner avec l’équipe réserve afin de continuer en sélection. Au Mexique, l’ossature de 1982 accuse son âge face au Brésil et à l’Espagne. L’Irlande du Nord ne prend qu’un point contre l’Algérie et son emblématique gardien quitte les terrains pour de bon sur une défaite éliminatoire (0-3) des pieds de la Seleção, le jour de son 41ème anniversaire.

Par la suite, Jennings prend en charge en 1993 l’entraînement des gardiens des Spurs auquel il participe encore chez les jeunes aujourd’hui, à 80 ans. Il va aussi longtemps animer de l’événementiel d’entreprise dans un salon de White Hart Lane qui portait son nom jusqu’à la démolition du stade. Marié depuis 1967 à une fille de sa ville natale, père de quatre enfants, il n’a jamais défrayé la chronique hors du terrain. C’est donc tout naturellement que ce vrai gentleman est entré dans le Hall of Fame du football anglais en 2003.

Ah, là je vais avoir des trucs à redire.

Déjà, gros avis perso : de meilleurs gardiens que van Beveren ou Tomaszewski, ce n’est pas ce qui aura manqué dans cette décennie où le beau monde ne manque pas, c’est vrai.

Tomaszewski, on l’a vu en Belgique, toujours en pleine bourre à l’époque..et il n’en fut jamais le meilleur gardien du championnat. Un vrai, bon élément, ça oui. Mais toujours en retrait derrière le Danois Jensen du FC Bruges, un certain Jean-Marie Pfaff de Beveren, voire sans doute même, déjà, derrière le pourtant très perfectible encore Michel Preud’Homme. Et vraiment pas l’assurance tous risques, il se trouait quand même assez bien, le Jan.

Pfaff qui, en dépit de toutes ses qualités, bien réelles, n’arriva quant à lui jamais à la cheville du grand gardien belge des 70’s et probablement même du siècle (seul Nicolay peut le lui disputer) : Christian Piot. Sur l’absence duquel (ça ne fait pas un pli) je crois vraiment qu’il y a ici un fameux couac mais ça m’apprendra à ne pas faire davantage de lobbying.

Vient le cas van Beveren, gardien que j’adore, son style est juste génial, visuellement c’est de tous mon gardien préféré (alors que le style robuste de Piot, bof..) pour cette période, une élégance dingue, mais………….mais c’est pas compliqué : demandez aux NL qui ont pratiqué et Piot et van Beveren, même à ceux qui vous diront mécaniquement que van Beveren était le meilleur gardien du monde..demandez-leur lequel des deux était le plus fort.. ==> Ce sera sans ambigüité : le Belge!!!

Van Beveren fut un gardien avant-gardiste, félin et splendide, et un vrai game-winner la plupart du temps, le PSV lui doit énormément.

Mais il a aussi pas mal de casseroles à son actif, des fameuses même.. Pas toujours aidé par ses défenses, possiblement saboté même en équipe nationale, certes..mais si Piot n’est pas là, alors van Beveren n’a rien à y faire : la gamme des miracles réalisés, l’apport au groupe et la fiabilité était sans rapport aucun entre les deux, avantage incontestable pour Piot..qui de surcroît était l’un des deux véritables hommes-forts d’une équipe……qui à l’époque dominait (et pas d’un peu) les Pays-Bas dans leurs affrontements directs!

La vraie génération dorée de la Belgique : c’est celle de Piot. Et il en était donc, avec van Moer, le maillon le plus décisif ; d’ailleurs le premier joueur que Goethals couchait sur sa feuille de match..même blessé! Ce gardien a littéralement dégoûté les meilleurs attaquants de son temps, ça vaudrait le coup que je vous retrouve ce que d’illustres contemporains déclarèrent de lui (j’ai souvenir pour sûr d’Eusebio et de Cruyff, pour qui il n’y avait pas meilleur gardien en Europe, Rivera aussi..) – et qui est semble-t-il tombé dans l’oubli.

Le fait que sa carrière prenne véritablement fin dès 75 pour blessures, et que les équipes dont il était l’argument premier fussent régulièrement victimes de décisions institutionnelles borderline (le cas dans des moments critiques en WC 70,C1 70, Euro 72 et WC 74 – excusez du peu) : ce n’est pas pour sa pomme non plus.

Dans l’absolu, en focalisant sur les qualités intrinsèques, c’est même le très haut du panier : absolument aucun point faible, autoritaire dans le jeu aérien, du jeu au pied………et surtout, à juger du moins des noms les plus connus de son temps : je crois bien le meilleur d’Europe sur sa ligne, pour les 70’s je n’ai jamais vu personne à ce niveau, qui fût doté de tels réflexes. Le tout en restant cependant un type qui, dans le style et dans l’attitude (l’anti-héros par excellence), appartenait davantage au football des 60’s qu’à celui des 70’s, dont je crois décidément l’appréciation un brin biaisée par la forte marketisation, alors, du poste de gardien de but.

Entraîneurs spécifiques? Il y en avait : A l’instar pour bonne part aussi de votre Lama (qui affirma lui devoir également beaucoup), Piot fut l’élève de ce Nicolay que vous évoquiez dans l’épisode précédent, et qui lui apprit l’essentiel du métier ; c’était son entraîneur spécifique.

Et puisque van Beveren a été mis à l’honneur, il doit quant à lui énormément à celui qui l’entraîna au Sparta, le fameux Wiel Coerver, que je me rappelle avoir abordé ici :

https://www.pinte2foot.com/article/divergents-3-5-melomane-hooligans-premiere-partie

Avec lui, c’était 3 entraînements..spécifiques par jour! Et ce, donc, entre 1966 et 1969 ; bref y en avait, dans certains clubs des Plats Pays du moins – mais partout, ça je ne l’affirmerais certainement pas.

Excellent commentaire, maître. Je suis assez d’accord sur le fait que le manque de résultats du Standard en Europe et de la Belgique dans les grands tournois pendant la carrière de Piot a privé celui-ci d’une meilleure renommée, à l’instar d’un autre grand nom qui apparaîtra en deuxième partie. Il y a quand même une différence de taille avec les lauréats, dans tous les sens du terme : tous mesurent plus d’1,80 m, Piot en faisait 1,76. Le vent nouveau de la puissance physique des années 1970, combiné à l’accroissement de la taille moyenne de tous les Européens (donc des attaquants adverses aussi) à la faveur d’une prospérité grandissante, sonnait le glas des « petits teigneux » dans la cage. Dès 1985, par exemple, le choix d’Uwe Kamps comme numéro 1 à Mönchengladbach était critiqué car il ne mesurait « que » 1,80 m… À voir les mensurations des gardiens actuels, la tendance ne s’est pas inversée depuis.

Il faut aussi poser la question logique : si Piot était si fort que ça, pourquoi aucun grand club n’est-il venu le chercher ? Le Standard, quoi qu’on en dise, ne faisait pas si peur que ça en Europe. En Belgique même, Anderlecht, un vrai poids lourd européen à l’époque, n’était pas idéalement pourvu au poste entre le fantasque Ruiter, les falots de Bree et Munaron, et l’échec de Koncilia. À l’étranger, malgré les quotas en place à l’époque, il y avait aussi des cibles, par exemple Cologne qui s’était fait souffler Hellström par Kaiserslautern pour remplacer Gerd Welz.

Au final, peut-être Piot tombe-t-il sous le coup de la même jurisprudence qu’un autre grand absent… dont nous dévoilerons le nom en fin de seconde partie de ce Top.

Ben Piot fut tout bonnement LA priorité d’Anderlecht, alors l’un des clubs les plus riches au monde et devant le moindre joueur de champ (or ils en eurent de beaux..). Des clubs italiens aussi, ce sont lui et Goethals qui avaient le plus impressionné les Italiens lors du double-affrontement d’Euro72.

Mais plus fondamentalement, au pays de l’Arrêt Bosman : si le patron disait non en Belgique, c’était non.

La taille? Ah je précise bien que c’est un joueur des 60’s, ceci dit : sur la première moitié des 70’s, jusqu’à ses blessures : c’est top 3 européen sans problème comme gardien!

2-3 mots.

Selon les règles du ranking UEFA, fondé sur des chiffres bruts et parce qu’à un moment il faut bien objectiver un peu les choses, le Standard du temps de Piot naviguait entre top 10 et top15 européen : 15èmes en 70, 9èmes en 71, 11èmes en 72, 16èmes en 73.. C’est peu dire que ce gardien y aura été pour beaucoup et, détail d’importance : cela faisait bon an mal an de ce club le club amateur le mieux classé d’Europe.

Mais ça : c’est dans un monde idéal où les résultats eussent reflété la valeur réelle des équipes. Or pour toutes sortes de raisons (la corruption n’étant pas la moindre) ce monde idéal n’a jamais existé – et certainement pas à l’époque, où les scandales sur la scène continentale sont légion!

Rien qu’un exemple : en C1 72, le Standard de Piot domine allègrement mais est volé à l’aller comme au retour (c’est documenté) par le futur finaliste de l’Inter, avec implication personnelle de l’UEFA (multirécidiviste à l’époque), voilà une demi de C1 dont ce club fut spolié, un coup parmi tant d’autres du Dezsö Solti évoqué dans un article récent de Rui. Et sinon c’est le plus souvent l’équipe..alors N°1 audit ranking qui lui passa sur le corps, Leeds..dont pour le moins miraculeusement en 68-69.

Et quand cette équipe n’était pas vaincue par des considérations institutionnelles, c’est alors son propre Président qui en monnayait les résultats – comme en 1/4 de C1 68 face au futur vainqueur de la Coupe, l’AC Milan.

L’eurotop15 susmentionné qu’ils grapillèrent, et qui ne vient pas de moi (check « Bert Kassies » : c’est un NL qui s’employa à calquer sur les résultats du passé les grilles analytiques du présent), c’est en composant avec ce genre de saloperies!, en vérité cette équipe pouvait regarder la moindre du top10 les yeux dans les yeux, c’était à peu de choses près le même niveau! (l’influence, par contre……..)

Si l’on passe à côté de ce genre de considérations : on passe alors à côté de ce que valaient vraiment les forces en présence à l’époque (quoique finaliste, l’Inter susmentionné de 72 n’avait par exemple absolument pas l’envergure d’un 1/4 de finaliste de CE : portés jusqu’en finale par une accumulation de manoeuvres toutes plus illicites les unes que les autres).

Après, je conçois que puisse être compliqué de réaliser à quel point ces palmarès auront été vérolés..mais c’est un pré-requis nécessaire, le paysage brut des résultats des CE est un miroir aux alouettes.

Dans le même état d’esprit, Piot se voit privé de WC74 par un home-referee après deux affrontements directs où, face à ce que d’aucuns affirment avoir été la meilleure équipe de l’Histoire-gnagnagna, il arrête tout ce que les NL entreprennent (et il y a 2-3 arrêts de mammouth dans le tas).. En demi d’Euro72, c’est un but parfaitement valable de son équipier Semmeling qui est refusé par l’arbitre face à la RFA.. Voir le péno sifflé contre ses couleurs face à l’hôte mexicain en 70……… ==> Si on passe à côté de ce genre de « détails », qui expliquent souvent beaucoup des parcours « sportifs » des uns et des autres, ben on est condamné alors à passer à côté de beaucoup de choses.

L’un dans l’autre enfin, je ne vois surtout pas pourquoi un Croy (dont je préfère le style à celui assez monolithique de Piot, à dire vrai) serait plus légitime que lui dans ce classement??? Si le Standard et les DR auxquels contribua au premier chef Piot ne furent pas de redoutables équipes, que faut-il dire alors de la RDA et du Sachsenring??

Sans compter que, dans l’affrontement d’entre Anderlecht et Zwickau, j’ai souvenir de l’un ou l’autre buts que je vis pourtant Piot être capable d’arrêter – d’ailleurs bien là que je le trouve très fort : capable de trucs que les autres..?? C’est en tout cas un crible que j’aime bien : juger des gens en focalisant sur ce jusqu’où ils étaient capables d’aller, et l’avantage avec les gardiens c’est qu’on peut moins difficilement en juger (le dopage a moins d’impact) ==> Tant qu’il fût en pleine possession de ses moyens, Piot était précisément ce genre de gardiens : pas seulement régulier (ses erreurs furent vraiment rares – la plus notoire : celle qui coûte la qualif au Standard contre le futur vainqueur de Feyenoord en 74), mais surtout il était capable de faire des trucs que les autres, ben..

Fin bref et pour répondre à ajde, n’en déplaise à l’un ou l’autre récents sondages à caractère footix, comme celui commandé par notre fédération quand elle devint pour de bon un sanctuaire du merchandising : le point de vue puriste qui prédomine au Royaume, c’est que c’est soit à lui, soit à Nicolay, que doit être accolée l’étiquette de gardien belge du XXème siècle (le plus souvent devant Pfaff).

Liste de clubs qui essayèrent de transférer Piot – pas perdu mon temps : il y en a que je ne connaissais pas!

Anderlecht……….et ce quand bien même il était blessé!

Le Barca, à l’instigation de Cruyff (qui avait donc dit le tenir pour meilleur gardien d’Europe)..mais c’en resta là, car deux étrangers max.

L’OM mid-70’s

Le PSG sous Just Fontaine

Les deux derniers : c’est nouveau pour moi.

En mai 74, Bruges fit une proposition ferme qui eût été le montant-record du football belge ==> Transfert refusé par la direction du Standard.

Ça mérite que tu nous dis tout sur Piot un jour ou l autre. Evidemment qu il est oublié, personne n en parle dans l histoire du foot à l echelle européenne. P2F le réhabilitera hehe

Personne n en parle, car on d autres ont eu des relais mediatiques, des avocats de renom qui ont la pub des uns et des autres, et pas la bonne equipe pour. Mais le but c est d aussi parler des absents.

Piot donc, comment le Standard et la Belgique le place ? quelque peu oublié, ou toujours cité dans les meilleurs ?

J’ai cru comprendre qu’il avait renoué avec ses racines??, autant dire : à environ 10 kms de chez moi, éh..

Quoi qu’il en soit il est bon comme le bon pain, crème d’homme..et je dois bien concéder que cet oubli me donne envie de lui rendre justice, qui sait..

Heuresement que Gatti n y est pas. C est l incarnation de l’irregularité même. On le mettrait pas dans Les 30 meilleurs.. Deja, rien qu en Argentine Fillol, Santoro et sont meilleurs. Sa popularité tiens à son style, sa degaine, excentricité et qu il fut une icóne à Boca. Mais ça veut pas dire qu etre décisif à Boca est signe d être parmi les meilleurs. Voir son portrait dans mon top 50 CABJ les raisons expliquées.

Dernier critère : ne nous cachons pas, chaque decennie c est le mème lot, il vaut mieux être dans une équipe qui gagne des trophées, et ça compte plus que les criteres techniques et individuels de chacun. Le jury est pas exempt de ce jugement, on l est tous (moi compris). c est comme ça. donc D excellents gardiens individuellement tres fort passe à la trappe sur ce critére là.

Jenning, Clemence, Shilton, Gatti, Zoff (Albertosi, cité dans les 60es mais il doit s’arrêter en 1980), c’est une décennie où d’emblématiques gardiens ont joué jusqu’à la quarantaine.

À propos de certains, on peut se demander si leur longévité n’a pas fait plus pour leur popularité que leurs performances réelles, je pense à Jennings. On me rétorquera que c’est grâce à leurs performances qu’ils ont pu durer.

Ah j’aurais plutôt dit ça pour Zoff, que j’ai rarement trouvé transcendant en archives. Qui fait le taf, fiable..mais pas si souvent extraordinaire au final, et dont le style a toujours eu l’air un peu beaucoup daté. Au registre des vieux qui ont duré, je lui préfère vraiment Jennings. Et pourtant il m’inspire du bien le Dino.

Zoff, oui, gardien ayant bénéficié en termes de notoriété de la victoire de 1982. Mais je n’ai pas l’impression qu’il ait décliné au fil du temps. Jamais au top du top, constant dans la durée. Alors que Jennings, j’ai l’impression que dans les 80es il est cramé (ce qui ne remet pas en cause ce qu’il a fait avant et que je connais peu).

Et pourtant Zoff, en termes de renommée, on fait difficilement mieux. Mais c’est vrai que je suis resté un peu sur ma faim en matant les archives.

Ah, je viens de lire ton commentaire pour la WC82 et Jennings. Je crois que je vois l’action que tu veux dire, l’impression que ça joua aussi un temps dans mon appréciation du footballeur. Mais le Jennings des 70’s, quand je vois ses contemporains j’aime bien.

Zoff je suis vraiment pas conquis. Constant, c’est le mot.. Mais jamais fou-fou non plus, et c’est même pas une question de style, évidemment qu’il n’est pas spectaculaire, la belle affaire. Mais il y a avec lui tellement d’actions où tu as l’impression qu’il manque d’allonge, de réaction……..et déjà jeune il était d’un raide……………..

Oui, je suis étonné par la longévité des gardiens présentés. Dès les années 70, c’est surprenant.

Ettori est en effet ridicule sur le but nord-irlandais mais Jenning n’est pas impérial sur une des frappes de Rocheteau au premier poteau si mes souvenirs sont exacts.

Au début des 80es, malgré la rareté des diffusions TV et ma jeunesse, je préférais Clemence à Shilton que je trouvais lourd, comme s’il avait abusé de la muscu.

Et encore, moi, je n’ai vu que la fin de Shilton où il avait une détente digne de Zubi. Mais il est très fort avec Forest. En particulier face au Bayern.

Shilton et Jennings me paraissent desservis par leur longévité, pas toujours à leur avantage à leur fin de carrière (ce qui est compréhensible).. J’ai vraiment découvert en 86, mon père le révérait et, moi : je vois une espèce de vieux Monsieur qui fait une Custers sur le but de Josimar, en jouant pour un pays à la noix.. ==> J’ai pris mon père pour un con et j’en suis resté là, que de fois je suis resté sur cette impression (que confortèrent je pense l’un ou l’autre articles de presse à l’époque)……..

Dieu merci internet existe : découvrir tout ce qu’il avait réalisé….et même revoir les matchs de l’Irlande du Nord dans ce tournoi……..où en fait il assure encore le bougre.. Et je crois me rappeler aussi qu’il avait été décisif en qualifs.

Assez d’accord avec g-g-g, ça devait être quelque chose de devoir jouer comme gardien dans l’Angleterre de l’époque : intensité, combat aérien permanent, tension.. ; fallait être sacrément costaud quand même. Rétrospectivement : c’est lui mon gardien britannique préféré pour l’époque. En plus il dégage un je ne sais quoi d’un parfait gentleman.. Suranné mais la classe, j’aurais dû le mettre plus haut.

Miguel Ángel, haha… C’est toujours mieux que

García Remóń

Il n’a probablement pas reçu le moindre vote mais en Amsud, Roberto Fernández vainqueur de la Copa 1979 avec le Paraguay avait quelque chose. Nous l’avons pour la plupart découvert en 1986 lors du Mundial au cours duquel il excelle, notamment contre le Mexique. Le prédécesseur de Chilavert.

Rudakov, j’avoue surtout le connaître par le mythe. Sa grande performance en sélection est son match face à l’Espagne qu’il élimine de l’euro 72.

Sacré décennie! Beaucoup de grands noms.

Outre l’absence d’un Rudakov pour mettre Tomaszewski que je ne commenterais pas, pour rester civil, c’est impressionnant de noter la densité des gardiens de la décennie, entre les noms qui ont été mentionnés (et qui seront dans le top 5), ceux annoncés trop légers, les oubliés de leur temps, c’est peut-être la meilleure décennie de l’histoire pour les gardiens.

Par contre, comment ça la Yougoslavie dans la qualité d’ensemble des gardiens ???

Curkovic, Maric, Pantelic (Ilija, que j’aurais plutôt mis sur la décennie 60), Pantelic (Dragan), Svilar, Petrovic ou Meskovic, c’est plein de bons gardiens de D1, mais aucun n’a sa place dans le top 10 de la décennie.

Si la Yougoslavie a eu un enchaînement Beara-Soskic de top niveau, après ce dernier, il n’y aura plus un seul gardien de classe mondiale dans les cages des Plavi, et même à l’echelle post-yougoslave, seuls Oblak ou Handanovic me semblent avoir le niveau pour rentrer dans les critères d’un top 10 par décennie.

Marić, c’était du très lourd. Il a raté son acclimatation à Schalke (pas le meilleur choix de carrière non plus, éternel perdant en déclin rapide à la fin de la décennie), c’est peut-être pour ça qu’on l’oublie. À notre siècle, sans le rideau de fer et avec l’accompagnement mieux structuré de tous les joueurs pros, il se serait établi sans problème dans un pilier de la LDC.

Avec Maric prend la suite de Curkovic à Mostar. Pas évident de savoir lequel était le plus fort.

Rudakov il n’était pas au niveau.

Si Van Beveren est 8e, Rudakov ne mérite pas d’être classé.

Bon.. Mettez-vous d’accord, tonnerre de Brest! 🙂

Rudakov, je ne suis même pas sûr de l’avoir déjà vu – pas attardé sur lui, c’est sûr.

Au passage, y a de bonnes habitudes qui se perdent, défendez vos votes que diable.

Comme ça j’aurai déjà un peu plus idée de ce que valait vraiment Rudakov.

Perso : connais pas ou zéro souvenir, jamais même rien lu ==> Pas voté pour lui……….. Je ne demande qu’à être détrompé, ne pas hésiter!!

Je ne pourrai défendre mon vote que demain, dans la deuxième partie du Top. Je vais en effet publier mon top 10 personnel d’un coup, et il ne faut pas spoiler l’article à paraître !

Ah je ne connais pas la suite, j’y tiens!

Au passage : très belle première volée, bravo.

Hé bien c’est pas moi qui vais te convaincre hein, je le trouvais moyen.

Au passage, si t’as aucun souvenir de lui, c’est un bon indice sur son niveau 🙂

PS: J’ai pas voté (fidèle à mon existence d’abstentionniste).

Je viens de revoir mes votes, et le seul que j’aie mis en ne le connaissant pour l’essentiel que de lectures : c’est le Brésilien Manga.

Pas vu beaucoup d’images (euphémisme et c’est pas faute d’avoir cherché) mais elles sont probantes. Et il a tout pour lui, tout du moins qui réclame d’être mis à l’honneur, a minima que l’une ou l’autre voix soient portées sur lui. Une longévité à la Zoff..et peut-être plus encore?? Il y a ici des gens plus fondés que moi en football sud-américain (barrière de la langue..), j’espère susciter leur réaction et en serais reconnaissant!

@Dip, initialement je ne voulais pas me commettre à cette rubrique, ni de près ni de loin, sans doute un peu beaucoup par snobisme, assurément parce qu’en général il n’en ressort que les mêmes vieilles balivernes rances, et sûrement parce qu’au fond je trouve ça affreusement vain..mais ça m’a obligé à muscler mon jeu sur 2-3 points, et en définitive je ne peux pas dire que j’aie perdu mon temps ; qui de droit n’eut en son temps pas tort de proposer de mettre les défenseurs à l’honneur.

Bref : t’aurais voté pour qui, allez 😉

(moi non plus je ne vote pas en vrai ; y en a quelques-uns ici qui pourraient en témoigner, éhéh)

Manga, me suis intéressé à lui pour le top Botafogo où il figure. Palmarès en club impeccable, Botafogo époque Garrincha, Nacional époque Artime, Internacional époque Figueroa-Falcão. Longévité remarquable. Du style, incontestablement. Mais… faut pas regarder le Brésil 66 quand il remplace Gilmar, faut pas prêter attention à la régularité et faut pas s’attacher aux probables matchs truqués pour éponger ses pertes au jeu. Bref, gardien brésilien majeur mais pas sûr qu’il mérite d’être dans les 10 dans les 70es. S’il devait figurer, plutôt dans les 60es à la place de notre ami du Benfica.

Dip, toi qui as maté l’intégralité des rencontres, tu mettrais qui chez les Soviétiques derrière Lev et Rinat ?

@Alex: « t’aurais voté pour qui, allez »

Aucune idée, c’est pas trop ma came. J’aurais mis pêle-mêle du Mazurkiewicz, Zoff, Van Beveren, Leão, Viktor, Maier, Croy, Hellström, Fillol, Tomaszewski…

@Khia: je dirai malgré tout Rudakov mais l’écart est énorme entre Dasayev, Yachine et lui.

Et je considère Dasayev étant supérieur à Yachine (il a la modernité pour lui).

Merci Dip. Perso, le nom de Rudakov fait parti de mon enfance. Ce que j’avais expliqué dans mon texte. C’était le surnom d’un pote de mon père, en Andalousie. Un ancien gardien forcément.

@Dip : y a pas eu un vrai, bon voire très bon gardien d’entre Dassaev et Kharine (dont on disait monts et merveilles dans mes souvenirs, et qui ne démérita pas vraiment?? je regardais encore le foot anglais à l’époque……….mais vraiment pas bcp de souvenirs de lui???). Fin 80’s, j’ai souvenir d’une espèce de controverse le concernant, et d’une forme de gâchis typique du foot soviet on va dire?? Tu vois de qui je parle? Qui sait : il avait peut-être un mot à dire entre les deux inégalés et Rudakov?

@Verano, je revois ton com, merci au passage : Manga, j’ai hésité avec les 60’s, mais vraiment compliqué de s’en faire idée! De guerre lasse, je me suis laissé emporter par, de mémoire, ses 2 ou 3 titres de gardien de l’année dans les 70’s (début ou fin 70’s : je ne sais plus).

Bon.. Je ne suis pas mécontent d’avoir pas trop déconné apparemment en ressortant son nom des limbes, vraiment bien aimé ce que j’en ai vu.

@Alex, ça ne me parle pas. Si un nom te revient, voici les gardiens qui ont fréquenté la sélection des 80’s:

Rinat DASAYEV 93/-65 1980-89

Viktor CHANOV 18/-8 1982-89

Dmitri KHARINE 19/-10 1986-89

Vyacheslav CHANOV 6/-5 1983-84

Valeri NOVIKOV 2/-2 1984

Mikhail BIRYUKOV 2-2 1984-85

Vladimir PILGUY 1/0 1980

Otar GABELIA 1/-2 1980

Mykhaylo MYKHAYLOV 0/0 1984-85

Serhiy KRAKOVSKYI 0/0 1986

Aleksandr ZHIDKOV 0/0 1986-87

Aleksei PRUDNIKOV 0/0 1988

Et ensuite jusqu’en 1992:

Stanislav CHERCHESOV 19/-x 1990-92

Aleksandr UVAROV 15/-x 1990-91

Dmitri KHARINE 13/-x 1990-92

Viktor CHANOV 5/-x 1990

Valeri KLEYMYONOV 3/-x 1990-92

Rinat DASAYEV 2/-x 1990

Mikhail YERYOMIN 2/-x 1990-91

Tu me branches sur Kharine, je l’avais zappé dans ma réflexion. Finalement je le mettrais légèrement au dessus de Rudakov.

Yep, voilà : je pensais à Cherchesov, merci.

Et donc vaguement souvenir d’une histoire zarbi le concernant? Qu’il aurait logiquement dû être de l’un ou l’autre tournois, mais que pour l’une ou l’autre raisons bizarroïdes??

J’ai lu ou entendu ça un jour, c’est loin..

Ah!

Pas entendu l’histoire.

Lors des qualifs de l’Euro 1992 Cherchesov était dans le coup, il sera même titulaire avant Kharine en succédant au quelconque Uvarov avec lequel Byshovets avait persisté depuis Dasayev, mais au bout d’un moment il commence à commettre des boulettes qui lui coûtent sa place. Il pouvait être spectaculaire le moustachu mais aussi s’avérer irrégulier. Dommage.

Kharine, dans mes souvenirs, avaient été une des rares satisfactions de la CEI en 92. Assez spectaculaire.

C’est Cherchesov et c’est avant 92, sûrement du temps où il était apparemment (??) tenu pour meilleur gardien de son pays, Cf. ce que suggère le wiki russe :

Lauréat du prix du Gardien de but de l’année ( prix du magazine Ogonyok ) : 1989 , 1990 , 1992

Le meilleur gardien de but du championnat russe selon le classement de « Sport-Express » : 1992 ( note – 6,42 )

Deuxième place au classement des meilleurs joueurs de football de l’URSS en 1989, selon un sondage réalisé par l’hebdomadaire « Football ».

Peut-être bien pour la WC90?? Ca me dit quelque chose, et surtout je vois qu’il n’est pas le groupe soviet!, ce qui est quand même assez étonnant au regard des distinctions qu’on lui prête plus haut.

Kharine, pas mal effectivement. Je me souviens d’un Bordeaux-Torpedo Moscou en 1987 où il avait été spectaculaire. Viktor Tchanov, dans la cage du Dynamo Kiev de 1986, c’était aussi du lourd. Il faut préciser le prénom car son frère Vyacheslav a été lui aussi gardien et international (1 sélection en 1984). Je crois que c’est un cas unique chez les gardiens.

Me demande qui est le meilleur portier de Tottenham…

Un qui fait une prestation à la Tomaszewski à Wembley, c’est Vitor Damas dans la course à l’Euro 76. Prestation décisive puisque les Anglais ne sortent pas des poules aux depens de la Tchecoslovaquie.

Le match.

https://youtu.be/67yDewDO6_o?si=5OdB06jvduJt64no

Emmanuel Sanon, Lozano, Meeuws, sympa cette période de Beerschot. D’ailleurs en parlant de ce club, j’ai fait un bide récemment. Le père d’un copain de ma fille est d’Anvers et je lui ai demandé si il préférait Antwerp ou Beerschot, il m’a dit poliment qu’il aimait pas le foot. M’apprendra à faire le malin. Haha

Et le Finlandais Tolsa! Un super joueur, qui avait toute sa place en D1 anglaise!

Oui, Tomaszewski, très gros caractère. Sans parler de ses idées politiques.

Schrijvers, perso, j’aime bien.

Meilleur avec le recul du temps que ce qu’on en disait à l’époque, mais pas mal de cagades quand même. À revoir les images du Mundial 78 l’été dernier pour les « chroniques de l’Orankesee », je ne me souvenais pas qu’il avait été aussi costaud, à part le ballon relâché sur le 1-0 de la RFA au deuxième tour. En le blessant au moment de son csc contre l’Italie, Ernie Brandts a peut-être scellé le sort des Oranje en finale : Schrijvers, avec son 1,85 m et ses 85 kg, était autrement présent en un contre un que Jongbloed, et les deux buts de Kempes ont été marqués dans cette situation.

Pim Doesburg et Van Beveren, c’est le jeu des chaises musicales entre le Sparta et le PSV.

La densité des années 70… Sainté, Gladbach, Kiev, l’Hajduk, le PSV…. Ces équipes à qui il manque le plus gros sacre européen mais qui sont certainement les plus belles générations de leurs histoires. Mise à part peut-être 86 avec le Dynamo.

Viktor, un des rares gardiens sur le podium du Ballon d’or. Alors Cech ou Viktor ?

Et cet Euro 76… Le meilleur en format de 4 participants. Tous les matchs sont chouettes, même celui pour la 3eme place entre les Pays Bas et la Yougoslavie.

A Belfast, on trouve une fresque de Patrick O’Connell, qui fut le coach du Betis lors du seul sacre en 1935. Un Patrick O’Connell qui sauva les miches du Barça par la suite.

Superbe ! Jennings débute en sélection en même temps que Best, il me semble. Ils n’auront pas la même longévité…

Si je comprends bien il faut être né en 1948 pour être un grand gardien ?

Que de personnes de talent ont vu le jour cette année-là !

Qu’il n’y ait aucun Yougoslave parmi les 10 est une anomalie.

Elle était pour toi cette décennie Fred. Un début de carrière au Red Star, manière de jouer avec Combin. Un transfert à Nice, histoire de s’embrouiller avec Baratelli. Un départ chez les ennemis de Bastia jusqu’à la finale européenne sous la boue à Furiani. Le dernier strapontin pour le Mondial 78, histoire de régler définitivement les comptes avec Baratelli. Quelques mois dans les geôles de Buenos Aires, après la plainte de Baratelli. Une fin de carrière à Rosario Central, avant de disparaître dans un village indien en Amazonie… On l’appelait El Puro…

Son vrai nom était Saint-Martin. Quelque part en Amazonie, on vénère encore la mémoire de ce San Martín presque aussi illustre que l’autre.

Sepp

Ronnie

Dino

Peter

Ivo

Jan

Jürgen

José Angel

Ilija

Ivan

Cocorico : Dominique et Dominique

Salut ! Un amateur des années 70 ?

Toshack et Keegan, quel chouette duo.

Et Clémence, je l’ai vu en vrai mais m’en suis rendu compte des années après. Il était le coach des gardiens, dont Seaman, lors du Roumanie-Angleterre que j’ai vu en 98.

S’agissant de l’amélioration des équipements, je vous invite à écouter cet audio de Vincent Duluc (qui était fan de Pat Jennings).

https://www.youtube.com/watch?v=39OhKYE2MTU

Il raconte qu’Yves Chauveau (qui a joué à l’OL) allait se fournir en gants de laine au Prisunic… ou il demandait à son homologue sochalien Eugène Battmann de lui donner des gants des ouvriers de la Peug. A priori Battmann fournissait plusieurs gardiens… Je ne sais quel est le 1er équipementier à avoir conçu des gants qui tenaient la route ?

Comme les casquettes, les gants marquent une époque. Hormis Bernard Lama (au LOSC) je n’ai pas de souvenirs, de visu, de gardiens jouant mains nues.

Après le pénalty d’Hoeneß, arrété par Tomaszewski, Breitner était-il le second tireur désigné ?

Je suis étonné que ce soit lui qui ait pris la responsabilité du tir en finale. Devant Muller, Bonhof & co, j’entends.

Je profite de la recette « Une hiérarchie claire est le fondement du bien-être chez les gardiens » pour digresser. On évoque régulièrement la concurrence entre gardiens de manière très binaire. Untel est titulaire indiscutable, l’autre est n°2, et ainsi de suite. Il y a une hiérarchie bien établie. Ce modèle a du bon, il apporte de la confiance au titulaire. C’est indéniable.

Certains managers ont tenté de faire évoluer ce modèle en instaurant de la concurrence entre les gardiens dans une recherche d’émulation. Il n’y a plus de n°1. Mais ces tentatives ont souvent eu des effets inverses. J’ai en tête 2, 3 exemples de gardiens du PSG qui ont été inhibés dans cette configuration (Trapp, Aréola, Donnarumma, etc.)

Je nous invite au contraire à déplacer cette discussion en se demandant quelles sont les qualités requises en fonction du contexte du match et des intentions du bloc adverse. En d’autres termes la question serait : Quel est le gardien idoine pour ce match VS Quel est mon titulaire pour ce match ?

Après tout, tu n’as pas besoin du même gardien selon que tu joues l’Espagne ou la Finlande. Ici on pourrait envisager l’utilisation des gardiens dans un rapport de complémentarité et d’amélioration du jeu de l’équipe tout au long de la saison. L’exemple de l’entrée en jeu de gardien dédié à la séance des TAB va dans ce sens. C’est ce qui a d’ailleurs était activé hier par le coach de la RDC, une « Tim Krul »)

Je remets un peu en cause le côté « spécifique » des gardiens. Leur rôle a beaucoup évolué jusqu’à devenir aujourd’hui des « onzièmes joueurs de champ ». Considérons-les comme tel. Pourquoi seraient-ils exempts d’être ménager, d’entrer/sortir, d’être utiliser alternativement en fonction de leurs points forts ? (comme le faisait Ron Greenwood, comme il est dit plus haut, et d’autres)

Pour aller dans cette direction il faudrait que les principaux intéressés soient parties prenantes….et surtout que les bénéfices pour l’équipe soient prouvés. Pour moi, c’est une évolution envisageable…

Bref, je suis loin des années 70 là, sorry

C’est une vraie question qui est souvent balayée par l’argument de la confiance dont le gardien devrait bénéficier pour briller, une confiance plus importante qu’à un autre poste. Des exemples de mise en concurrence, il y en a pas mal et c’est en général la conséquence d’un déficit de confiance d’un coach vis à vis de son ou ses gardiens. Je l’ai évoquée dans un portrait précédent, la concurrence entre Sadurny et Reina au Barça a duré des années. Vic Buckingham avait fini par faire jouer l’un à domicile, l’autre à l’extérieur pour le protéger des critiques du public. Le problème a été résolu quand Reina a été chopé par Rinus Michels lors d’une soirée arrosée et a été transféré à l’Atleti. Il s’agissait de deux honnêtes gardiens mais en aucun cas de cadors. Une mise en concurrence par défaut.

Anecdote cocasse : Tomaczewski portait le n°2 au mondial 1974 car la Pologne avait choisi une drôle de numérotation pour ses joueurs. Les trois gardiens étaient numérotés de 1 à 3, les défenseurs de 4 à 10 et ainsi de suite. L’histoire des numéros de maillots est vraiment intéressante, la France ayant d’ailleurs une histoire commune avec l’Italie.

D’Ardiles à Cassano, si tu as du biscuit sur le sujet, ça me botte bien.