Après le succès international du top des défenseurs, P2F se lance dans un top des… gardiens de but ! Toutes les deux semaines, vous retrouverez les portraits des plus fameux derniers remparts classés des années 1920 aux années 2010. Une façon de mettre en lumière un poste trop souvent mal-aimé, trop souvent ringardisé dans les cours de récré. Bonne lecture !

(Première partie disponible ici)

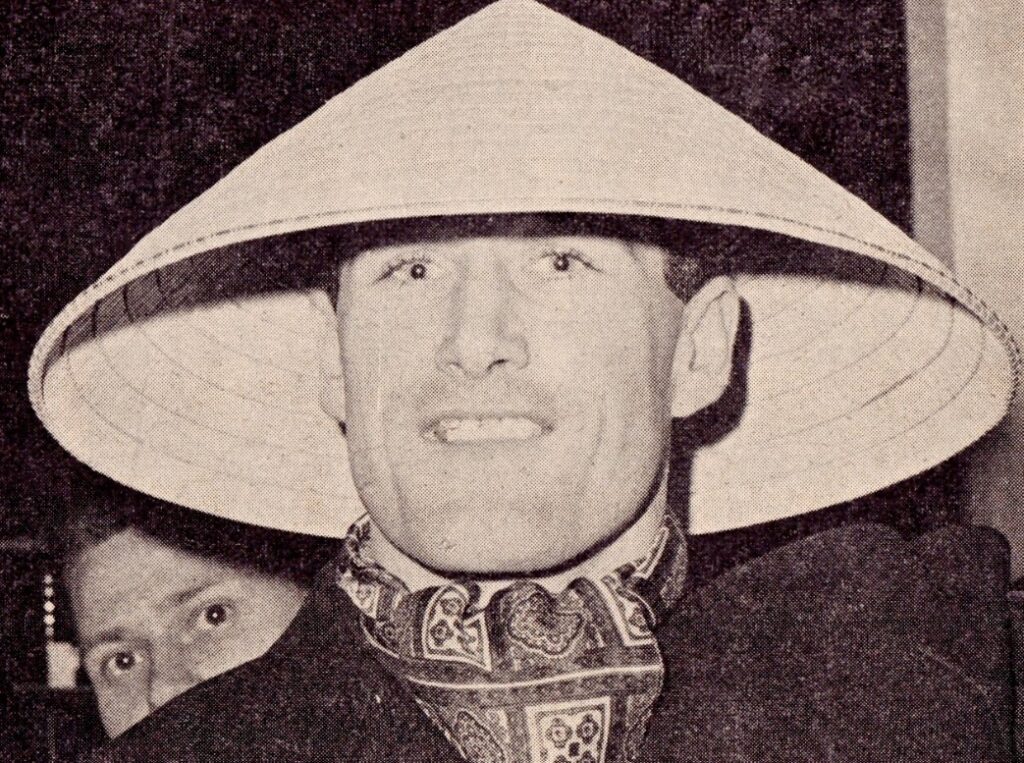

5e – Hans Tilkowski

« Je mourrai avec la certitude que le ballon n’est pas entré. » Ce sont les propos de Hans Tilkowski quand on lui parlait de la frappe de Geoff Hurst qu’un juge de ligne transforma en but, offrant la World Cup 1966 à l’Angleterre. Tilkowski perdit le titre suprême mais s’offrit une célébrité éternelle.

Le Schwarze Til est un Dortmunder qui aurait travaillé au fond de la mine ou à l’usine s’il n’avait fait étalage d’un certain talent pour le football. Adolescent, il bénéficie d’une formation spécialisée pour gardiens de but à l’école de sport du SuS Kaiserau, le club de la banlieue de Dortmund où il joue en parallèle de la pratique de la boxe. « Nous travaillions de nombreuses techniques, comme les dégagements du poing et les contrôles du pied. Nous ne nous entraînions pas seulement à l’endurance et aux réflexes, mais aussi aux relances, ainsi qu’aux frappes à ras de terre et aux ballons aériens. » Ces enseignements font de Tilkowski un portier dynamique et proactif, sans véritable point faible.

Il effectue ses débuts semi-professionnels avec le SC Westfalia Herne en Oberliga West, le championnat régional au sein duquel figure le Borussia Dortmund, Schalke 04, Rot-Weiss Essen, le Borussia Mönchengladbach, le FC Cologne ou le Bayer Leverkusen. Tilkowski réalise des prouesses avec ce club de second rang et participe au tour final du championnat d’Allemagne de l’Ouest à deux reprises[1]. Quand est créée la Bundesliga, en 1963, il épouse le statut professionnel dans les rangs du Borussia Dortmund où le champion du monde 1954 Heinrich Kwiatkowski achève sa longue carrière[2].

Bien qu’il l’ait appelé en équipe d’Allemagne dès 1957, Sepp Herberger peine à accorder sa pleine confiance à Tilkowski. Il ne le retient pas pour la Coupe du monde 1958 et le cantonne à un rôle de remplaçant au Chili en 1962, en lui préférant Wolfgang Fahrian. Une injustice pour Schwarze Til, un des principaux acteurs de la qualification allemande. Les deux hommes se brouillent et Tilkowski annonce son retrait de la Mannschaft. De retour en début d’année 1964, Tilkowski se pare définitivement du costume de titulaire quand l’ère Sepp der Chef touche à sa fin, durant l’été suivant.

Cela correspond à une période où Tilkowski se met particulièrement en évidence avec son club. Vainqueur de la Coupe d’Allemagne 1965 et renforcé par la venue de Sigfried Held, le Borussia conquiert la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe 1966. En demi-finale, Dortmund élimine West Ham et ses futurs mondialistes Bobby Moore, Martin Peters et Geoff Hurst. Puis en finale, c’est au tour du Liverpool FC malgré un premier avatar avec les décisions des juges de ligne : Roger Hunt égalise à la suite d’une action de Peter Thompson sur laquelle le ballon a probablement franchi les limites de l’aire de jeu. Durant les prolongations, Reinhard Libuda réalise un magnifique lob sur le gardien de Liverpool et offre le titre à Dortmund, le premier sacre européen d’un club allemand.

Puis vient la Coupe du monde 1966. Durant la phase qualificative, en Suède, il commet une énorme erreur de jugement sur une sortie aérienne que ses attaquants réparent par la suite (victoire 2-1). Au cours du tournoi, Tilkowski ne se distingue pas particulièrement : il intervient à contretemps sur l’ouverture du score espagnole de Fusté (victoire de la RFA 2-1), réalise une faute de mains lors de « la nouvelle bataille de Stalingrad » en demi-finale (RFA – URSS : 2-1) et bénéficie de l’atonie offensive des Argentins (0-0) et des Uruguayens (4-0). C’est à la suite de la finale, au cours de laquelle il encaisse quatre buts (ou trois, selon les versions) sans que sa responsabilité ne soit engagée, qu’il change de dimension. « Certes, le but de Wembley a fait connaître Tilkowski dans le monde entier. Pourtant, j’aurais préféré être champion du monde. C’est indéniable. Mais il faut vivre avec cette décision, et ce but de Wembley, qui n’en était pas un, m’a rendu si célèbre partout dans le monde que les termes Wembley et Tilkowski sont indissociables. » Ce fait de jeu immensément commenté représente l’acmé de sa carrière. L’après Wembley est douloureux et la chute vertigineuse : mis en concurrence à son retour d’Angleterre au sein du Borussia, il quitte Dortmund pour deux ultimes saisons avec l’Eintracht Francfort alors que la Mannschaft se convertit déjà au talent du Katze von Anzing, Sepp Maier.

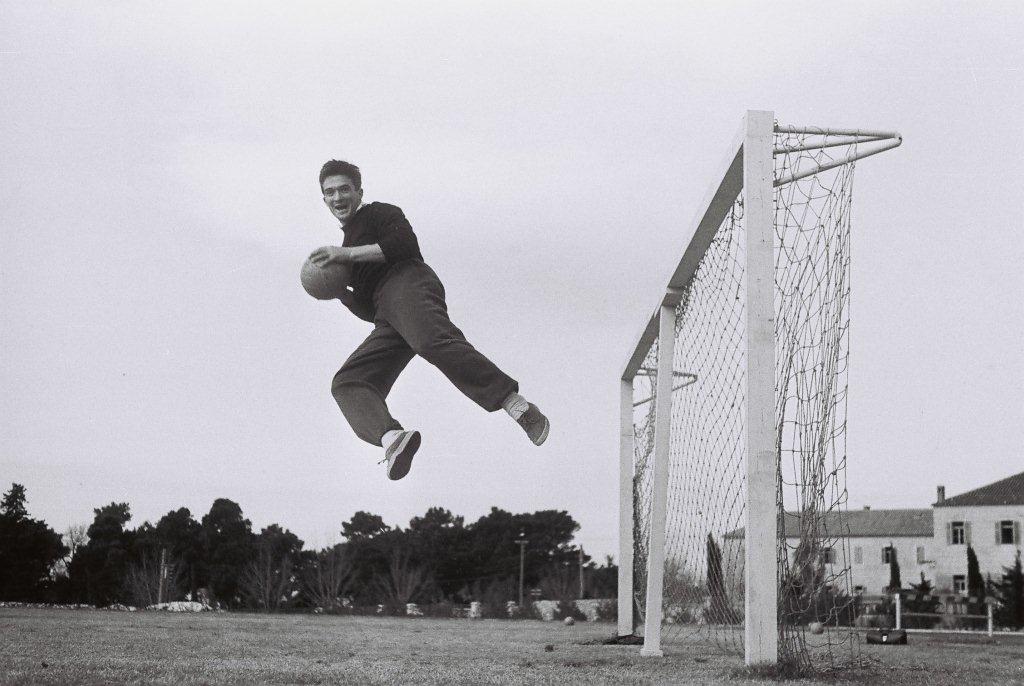

4e – Milutin Šoškić

A l’image de la vie de Vladimir Beara, son illustre prédécesseur en sélection yougoslave, l’enfance et la vieillesse de Milutin Šoškić sont marquées par les ataviques soubresauts nationalistes et le sort réservé aux minorités dans les Balkans. Né en 1937 dans un village serbe du Sud-Ouest de l’actuel Kosovo (la Métochie pour les Serbes orthodoxes, le plateau de Dukagjinde pour les Albanais musulmans), le territoire est rattaché à partir de 1941 à l’Albanie, elle-même sous domination de l’Italie fasciste. Les Ballistes[3] incendient la demeure familiale et obligent les Šoškić à se réfugier au sein du patriarcat de Peć, une enclave orthodoxe protégée par les soldats italiens des excès des nationalistes albanais. Il y connaît le dénuement, la faim, la peur, la perte d’un frère et se construit dans le souvenir de ces années d’horreur. A la fin de la guerre et malgré l’instauration de la République fédérale de Yougoslavie, la maison des Šoškić brûle à nouveau. En 2018, quatre ans avant sa disparition, une journaliste recueille les souvenirs de Šolet. « En 1947, mon père a décidé que nos vies étaient plus importantes que tout. Nous sommes donc partis sans rien. En fait, pas sans rien : avec des images horribles. Je rêvais constamment de mon frère Milisav et de mon chien brûlant dans la maison. Je rêvais sans cesse de tout cela. Ce qui s’est passé ensuite, toute ma jeunesse, mes performances sportives, excellentes dit-on, étaient subordonnées à ces images. Elles vivaient en moi. Elles ne vivaient pas, elles étaient enragées. Peut-être m’ont-elles motivé à obtenir des victoires. Mais elles m’ont empêché de retourner en Métochie. J’avais peur, je l’avoue, de ces images horribles. Croyez-moi, j’avais peur. »

A Belgrade, il joue d’abord pour l’Etoile Rouge puis penche pour le Partizan dès 1949 où il se fixe dans les buts, entamant avec les Crno-beli un bail long de 17 ans. S’il débute avec l’équipe première au cours de la saison 1955-56, il lui faut plusieurs années pour être le gardien titulaire des Partizanove bebe, le surnom d’une nouvelle génération talentueuse. Probablement inspiré par le style de Beara alors à l’Etoile Rouge, il multiplie les exercices susceptibles d’améliorer sa souplesse et sa détente pour compenser une taille relativement modeste (1m80). Travailleur acharné, son ascension accélère la fin de carrière internationale du Grand Vlade à l’occasion d’un match Yougoslavie – Hongrie en octobre 1959. Les Plavi sont menés à la suite d’erreurs de Beara et l’entraineur Lovrić ne fait pas dans le sentimentalisme en lançant Šoškić avant la mi-temps.

La valeur montante et le héros déchu se croisent quelques semaines plus tard, à l’occasion d’un derby éternel en Coupe de Yougoslavie dont l’issue dépend des tirs au but. Auteur de deux arrêts, Šolet Šoškić offre la qualification au Partizan en prenant Beara à contrepied lors du tir décisif. « J’étais content, mais aussi honteux d’avoir trompé Beara. Je n’ai plus jamais frappé de penalty après ça … ». Immensément respectueux du Grand Vlade, il ne tire aucune gloire de ce geste réalisé par obligation, deux de ses coéquipiers craignant de se confronter à Beara.

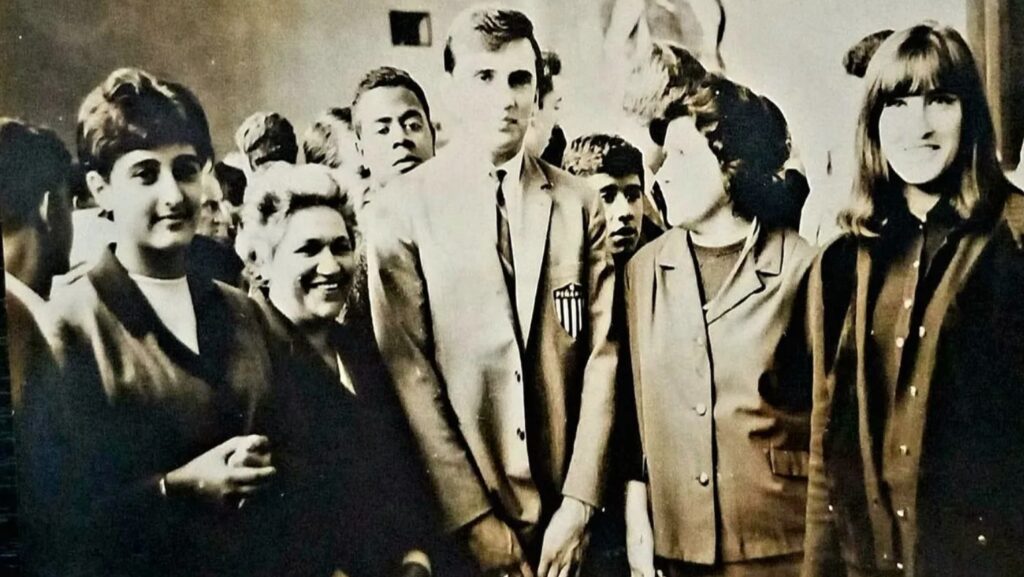

L’intronisation de Šoškić précède une année 1960 fantastique pour la Yougoslavie. Les Plavi, emmenés par Milan Galić en état de grâce, se parent d’or aux Jeux olympiques de Rome peu après avoir échoué contre l’URSS de Yachine en finale de la première Coupe d’Europe des nations à Paris. En 1962, lors de la Coupe du monde organisée par le Chili, ils atteignent le dernier carré de la compétition, Galić, Šekularac et Šoškić étant alors considérés parmi des cracks à leurs postes respectifs. Immense honneur, Šolet représente la Yougoslavie au sein d’une sélection mondiale opposée à l’Angleterre en octobre 1963, un match au cours duquel il supplée le maître, Lev Yachine[4].

Avec les « bébés du Partizan », Šolet Šoškić règne sur le championnat de Yougoslavie (quatre titres entre 1960 et 1965) et, après plusieurs échecs prématurés, réalise un parcours presque parfait en Coupe des clubs champions européens 1965-66. En demi-finale retour à Old Trafford, alors que le Partizan défend âprement sa victoire de l’aller (2-0), Šoškić commet une énorme faute de main en propulsant dans ses buts un centre à ras de terre de Stiles. Il pourrait se liquéfier sous la pression du public et des hommes de Matt Busby mais il n’en est rien. Durant les 20 minutes de siège que lui infligent les Anglais, il s’impose dans de très physiques duels aériens et préserve une courte défaite synonyme de qualification pour la finale, malheureusement perdue contre le Real des yéyés (1-2). Son aventure avec le Partizan s’achève alors, il est temps pour lui de monnayer sa fin de carrière en Allemagne, comme Beara quelques années auparavant.

Après avoir longuement entrainé les gardiens de l’équipe nationale des USA, il achève son existence à Belgrade avec l’espoir de se rendre en Métochie pour exorciser ses traumatismes. « Ni médailles, ni coupes, ni gloire ne peuvent guérir les blessures de mon enfance. Tous ces succès ne peuvent y contribuer ». Les tensions ethniques ne le lui permettent pas, il meurt à 85 ans en 2022.

3e – Ladislao Mazurkiewicz

Cinquième et dernier fils d’un Polonais et d’une Galicienne ayant migré en Uruguay, Chiquito Mazurkiewicz grandit en pratiquant le basket et le football en tant que joueur de champ, des goûts mimétiques de ceux d’Andrés Mazali, le gardien de la Celeste des années 1920. Apprenti mécanicien, futbolista de potrero, il tape dans l’œil d’un client du garage qui l’emploie, un dirigeant du Racing Club de Montevideo. Une chance pour Mazurkiewicz car il s’agit d’un des clubs formateurs uruguayens les plus performants, surnommé la Escuelita. Attaquant de petite taille, il prend des centimètres au fil des ans (1m79 probablement), suffisamment pour être expédié dans les buts un jour de pénurie de gardiens. Professionnel avec le Racing à 16 ans, lancé en Primera División en 1964, il rejoint Peñarol au début de l’année 1965 alors que Julio César Morales, de la même promotion au sein de la Escuelita, part de son côté au Club Nacional.

Le mois de mars 1965 touche à sa fin et Ladislao Mazurkiewicz, 20 ans, n’a pas encore disputé de rencontre officielle avec Peñarol. Rien n’indique que ses débuts approchent. Le portier titulaire des Aurinegros s’appelle Luis Maidana. Successeur du héros national Roque Máspoli, double vainqueur de la Copa Libertadores et gardien du Quinquenio de oro[5], il vient de stopper un pénalty frappé par Pelé en demi-finale aller de Libertadores (défaite 5-4 malgré tout) et n’affiche aucun signe de déclin. La victoire uruguayenne au match retour (3-2) impose aux deux équipes de se rendre à Buenos Aires pour y disputer un match d’appui. Les Aurinegros se préparent reclus à Los Aromos, le centre d’entrainement de Peñarol. En soirée, Maidana tarde à regagner sa chambre. Il se querelle avec le préparateur physique Alberto Langlade, appelle un taxi et rentre chez lui. Convoqué au siège du club le lendemain, el Hombre gato refuse de se joindre à l’équipe en partance pour l’autre rive du Rio de la Plata. Désormais entraineur, Roque Máspoli n’a plus de gardien titulaire et doit choisir entre deux arqueros de 20 ans : Eduardo El Ñato García, vainqueur du Sudamericano Juvenil l’année précédente et remplaçant naturel de Maidana, ou Ladislao Chiquito Mazurkiewicz, tout juste arrivé du Racing Club de Montevideo. Tout désigne García et pourtant Máspoli tranche en faveur de Mazurkiewicz deux heures avant le début de la rencontre Peñarol-Santos au Monumental de Buenos Aires.

Conseillé par Máspoli, entouré par les leaders Tito Gonçálves et José Sasía, Chiquito ne se laisse pas envahir par l’émotion. Il encaisse certes un but de Pelé mais Peñarol s’impose 2-1 et se qualifie. Désormais, malgré la défaite en finale contre Independiente, le titulaire des Aurinegros s’appelle Mazurkiewicz et ses duels avec le Pelé de Santos deviennent des musts du football sudaméricain[6].

Vainqueur de la Libertadores et de la Coupe Intercontinentale en 1966, El Polaco déloge Walter Taibo de la sélection juste avant que ne débute la Coupe du monde 1966. Taibo part favori mais Ondino Viera lui préfère Mazurkiewicz pour le match d’ouverture contre l’Angleterre à Wembley (0-0). Encore une fois, Chiquito ne déçoit pas et annihile les rares offensives adverses grâce à sa lecture du jeu et son sens du placement. Il émane de ce jeune gardien une sensation de facilité, sans agressivité, ni esbroufe. La Celeste, réduite à neuf, s’effondre en quarts de finale contre la RFA (0-4) mais il constitue une des rares satisfactions d’une Uruguay étriquée, victime des schémas ultra défensifs de Viera et d’un arbitrage à charge. Puis vient le Mundial mexicain de 1970 et la demi-finale contre le Brésil. Le béotien serait tenté de sourire de sa sortie manquée sur la feinte de Pelé, le chipoteur pourrait critiquer son plongeon sur la frappe de Rivellino, ils auraient tort. Invaincu durant quatre rencontres, Mazurkiewicz réalise un tel tournoi que Yachine le désigne comme son successeur lors de son retrait des pelouses l’année suivante.

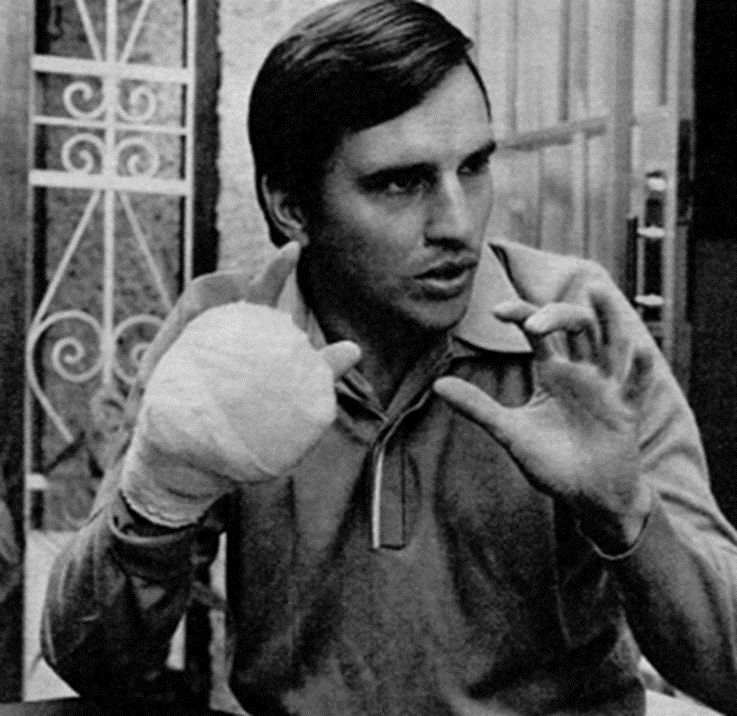

Chiquito n’a que 25 ans mais il n’ira jamais plus haut. Le corps de Ladislao se disloque (opération de la main en 1972, profonde coupure au pied l’année suivante, problèmes dorsaux) et ses choix de carrière s’avèrent peu pertinents. Avec Peñarol, il subit la domination de Nacional sur le plan domestique et continental. Il signe à l’Atlético Mineiro à contretemps, juste après la conquête du Brasileirão 1971 et au moment où Cruzeiro entame une période de domination dans le Mineirão. Après la désastreuse Coupe du monde 1974, il entame un tour des clubs en Espagne (Grenade), au Chili (Cobreola), en Colombie (América Cali) qu’il achève par une ultime pige à Peñarol. Ce périple n’ajoute rien à sa gloire quand il ne s’apparente pas à un fiasco. A Grenade, en qualité de troisième étranger quand deux sont autorisés, le club mise sur ses origines maternelles pour le doter d’un passeport espagnol. La procédure dure des mois. Dans l’intervalle, Mazurkiewicz se contente de matchs en Ligue andalouse, un défunt championnat réservé aux équipes B des clubs professionnels de la région. Quand les papiers sont enfin disponibles, rien ne change ou presque, les entraineurs qui se succèdent ne comptent pas sur lui. Il quitte l’Andalousie après 18 mois d’ostracisation, ne laissant aucune trace de son passage. A Grenade, le seul Chiquito connu demeure un fameux restaurant (Chikito) où les écrivains et artistes comme Federico García Lorca se réunissaient dans les années 1920.

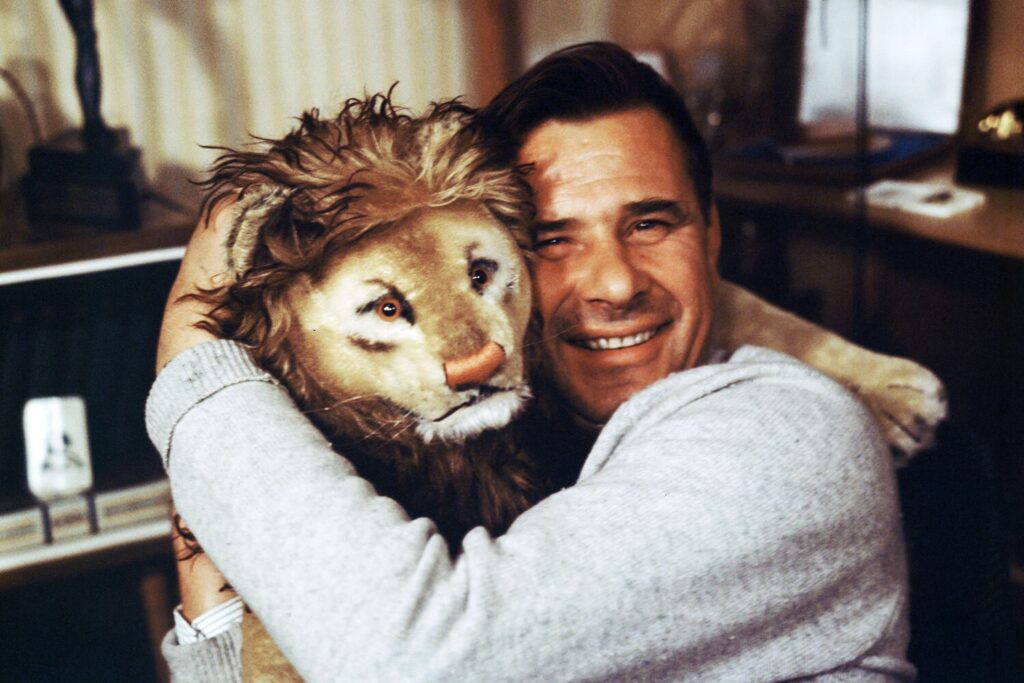

2e – Gordon Banks

Quel aurait été le classement de Gordon Banks, et plus généralement, quelle trace aurait-il laissé dans l’histoire sans « l’arrêt du siècle » ? Serait-il au niveau de Cláudio Taffarel, Fabien Barthez, Hugo Lloris ou Emiliano Martínez, d’excellents gardiens champions du monde mais certainement pas des légendes de ce jeu comme l’est devenu Banks of England ?

Il est évident que Banks change de statut après la Coupe du monde 1970 grâce à ce prodigieux arrêt face à Pelé lors d’une rencontre du premier tour, un exploit aussi beau qu’inutile puisqu’il n’évite pas la défaite (1-0 pour le Brésil). Qualifiée en quarts de finale sans briller, l’Angleterre tombe face à la RFA alors que son gardien titulaire a rendu les armes, vaincu par une vulgaire turista[7]. Quand il s’agit de faire le bilan du tournoi des Three Lions, la presse britannique accable les choix d’Alf Ramsey, la fébrilité du gardien remplaçant Peter Bonetti, l’hostilité latino-américaine mais il faut bien broder quelque chose de positif à destination des lecteurs. Alors débute l’écriture de l’historiographie de Gordon Banks, la mise en musique des images en Technicolor venues de Guadalajara. Bobby Moore, le premier, affirme avoir entendu Pelé crier « Gol » et s’attribue une réplique très james bondienne, « tu vieillis Banksy, tu nous avais habitués à bloquer ces ballons ». Banks apporte son écot d’une formule délicieusement triviale : « Sur le coup, je me suis juste dit : “Banksy, you lucky bastard !” ». Pelé ne pouvait être en reste et entretient plus tard le mythe en déclarant « j’ai marqué un but mais Banks l’a arrêté ». Extraordinaire en elle-même, la valeur de l’action de Gordon Banks s’envole par la magie de l’opposition. Au sommet de son art, buteur implacable et passeur inspiré, O Rei sublime tous ceux qui l’approchent, équipiers et adversaires. Il conçoit en outre trois gestes inoubliables durant ce même tournoi sur lesquels il échoue à marquer : la frappe du milieu du terrain qui achève sa course à l’extérieur du poteau d’Ivo Viktor, le grand pont sur Ladislao Mazurkiewicz suivie d’un tir légèrement trop croisé et la tête piquée détournée par Banks. Trois coups de génie, trois échecs et un seul arrêt, celui de Banksy.

Déjà Membre du Most Excellent Order of the British Empire (MBE) après la World Cup 1966, au même titre que tous ses partenaires champions du monde, Gordon Banks est fait Officier du Most Excellent Order of the British Empire (OBE) en 1970, une distinction remise parcimonieusement et qu’il est le seul à obtenir avec son capitaine Bobby Moore. C’est donc bien après le Mexique, alors qu’il va sur 33 ans, que Banks change de dimension et s’extrait du collectif ennuyeux composé par Alf Ramsey. En 1966, malgré son imperméabilité dans le jeu jusqu’à la finale, les observateurs remarquent avant tout les schémas tactiques défensifs de l’entraineur anglais, la cruauté de Nobby Stiles et la classe de Bobby Moore, comme si Banksy n’avait qu’un rôle accessoire avec une telle muraille devant lui. D’ailleurs, le journaliste Eric Batty, auteur de « onze idéaux » durant trois décennies dans le magazine World Soccer, choisit Lev Yachine en tant que gardien de l’année 1966 et ne retient aucun Anglais. Il ne consent à élire Banks qu’à partir de 1969 (lauréat également en 1971 et 1972, pas de parution en 1970).

Quant à Alf Ramsey et le comité de sélection, ils n’accordent que de manière progressive leur confiance à Banks. Gardien de Leicester à maturation lente, athlétique et fort mentalement comme son modèle Bert Trautmann, il débute en avril 1963 alors qu’il s’agit du second match de Ramsey à la tête de l’Angleterre, le premier s’étant soldé par un désastre à Paris (défaite 2-5 contre la France) et une prestation calamiteuse de Ronald Springett. Défait par l’Ecosse puis piégé par Pepe contre le Brésil (1-1), Banksy subit les reproches de son entraineur. « Alf m’a engueulé à la mi-temps pour être tombé dans le piège de Pepe. Mais depuis la position d’Alf, il ne pouvait pas voir à quel point Pepe a travaillé le ballon. Je jure que s’il n’était pas allé au fond des filets, il aurait fait le tour du stade ! » Explication manifestement peu convaincante car Ramsey lui préfère Anthony Waiters pour les retrouvailles avec le Brésil en ouverture de la Coupe des Nations 1964. Par chance pour Banks, l’Angleterre sombre 1-5. Dès lors, faute de réelle concurrence, il enfile le costume du titulaire. Durant la longue phase de préparation, Banksy réalise de solides performances tempérées par plusieurs erreurs manifestes (notamment contre l’Irlande du Nord en novembre 1965). C’est donc avec un gardien doté d’un calme à toute épreuve et de solides réflexes mais que rien ne distingue particulièrement que l’Angleterre conquiert sa Coupe du monde[8].

A Leicester, où il joue un rôle prépondérant dans le sacre en League Cup 1964, il est déchu de son statut de numéro un par Peter Shilton, 17 ans, dans les mois qui suivent le sacre mondial. Mis sur le marché des transferts, aucun club majeur ne se précipite pour l’acquérir et il se contente de l’offre de Stoke City, une formation de second rang. C’est pourtant avec les Potters, à la fin des années 1960, qu’il va révéler sa véritable valeur. Universellement connu, membre à part entière de la légende de la Coupe du monde, il réalise quelques saisons de très haut niveau et conquiert une nouvelle League Cup avec Stoke en 1972. Il perd un œil dans un accident de la circulation peu après et doit se retirer des terrains[9] alors qu’il est enfin considéré comme l’un des meilleurs goalkeepers du moment sans que ce ne soit l’unique conséquence d’un époustouflant arrêt un jour de grâce à Guadalajara.

1er – Lev Yachine

Quand Lev Yachine connaît sa première sélection en septembre 1954, le Père des peuples n’est plus depuis 18 mois. Son successeur, Nikita Khrouchtchev, a entamé le processus de déstalinisation, un long chemin jusqu’au XXe congrès du parti communiste de février 1956 au cours duquel Staline meurt une seconde fois, selon les mots d’Hélène Carrère d’Encausse[10]. En s’attaquant au culte de la personnalité, en déboulonnant le Vojd, les dirigeants soviétiques privent le peuple du héros élevé au rang de surhomme, dont les qualités prodigieuses le rapprochent d’un dieu et l’éloignent des grands principes marxistes-léninistes. Mais puisque « cet éternel besoin de fabriquer des héros » (Stefan Zweig) s’impose à tous, l’URSS va créer des personnages susceptibles d’écrire de nouvelles pages du roman national. Les élus se nomment Lev Yachine et Youri Gagarine.

Une famille moscovite ouvrière, une mère disparue précocement, le travail à la chaîne aux côtés du père durant la Grande Guerre patriotique, de formidables aptitudes physiques développées au sein de l’Armée rouge, l’excellence à force de travail et de persévérance avec le Dynamo Moscou, le club de la police politique, tout désigne Yachine comme un citoyen idéal aux yeux de la propagande. S’il n’était dépressif et sujet à un alcoolisme sournois -n’est-ce pas caractéristique de l’âme slave ? – on jurerait que les dix commandements de la morale socialiste ont été écrits pour lui.

Jusqu’alors barré par Alexei Khomich au Dynamo et promis à un grand avenir en tant que gardien de l’équipe de hockey sur glace, Yachine choisit définitivement le football en mai 1953, peu après la mort de Staline. Le jeune homme aux initiatives mal maitrisées s’est effacé au profit d’un goalkeeper plein d’assurance, dont le style de jeu ample et audacieux rappelle celui du Hongrois Gyula Grosics, la référence du moment. Dès ses premières capes avec la Sbornaïa, Yachine impressionne. Le 16 septembre 1954, au stade Dynamo, il réalise des prouesses face aux attaquants du Onze d’or et ne s’incline que sur un contre fulgurant conclu de près par Kocsis (1-1). L’année suivante, il joue un grand rôle dans le succès soviétique sur la RFA championne du monde (3-2) et dans le nul obtenu à Budapest (1-1). Quand l’URSS se rend à Paris en octobre 1956 afin de parfaire sa préparation aux Jeux olympiques de Melbourne (défaite française 1-2), Le Monde note déjà que « parmi les vedettes soviétiques on peut citer le gardien de but Yachine, considéré comme le meilleur du monde, l’avant-centre Streltsov, dont la frappe de balle fut très remarquée à l’entraînement et l’ailier droit Tatouchine, remarquable par sa vitesse. »

Dans un tournoi olympique marqué par les nombreux forfaits et la faiblesse de l’adversité, l’URSS s’impose en finale contre la Yougoslavie (1-0). L’histoire préfère retenir à juste titre le match de water-polo sanglant entre Soviétiques et Hongrois, prolongement sportif de la brutale répression de la Révolution hongroise en novembre 1956, la déstalinisation n’étant qu’un sparadrap appliqué à la surface d’un système dont les fondements demeurent inchangés. En 1958, pour sa première participation à une phase finale de Coupe du monde, l’URSS atteint les quarts de finale à l’issue d’un match d’appui contre l’Angleterre au cours duquel Yachine et les poteaux écœurent les attaquants des Three Lions (1-0) puis s’efface logiquement face à la Suède (0-2). Décevante sur le plan du jeu, la Sbornaïa n’a plus qu’un crack, son gardien. Ceux qui avaient impressionné le correspondant du Monde, Streltsov et Tatouchine, ont disparu à la suite d’une nébuleuse affaire de viol peu avant le début de la Coupe du monde.

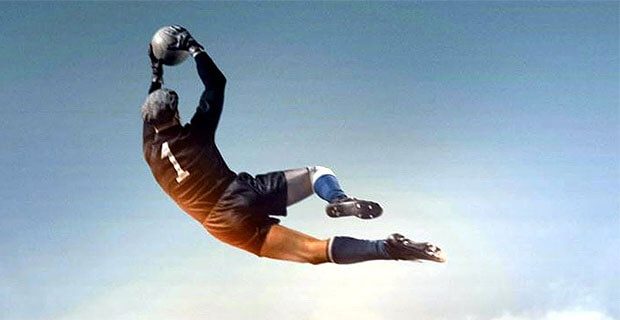

Développeur d’une esthétique du noir, porteur d’une casquette d’ouvrier et d’un maillot vierge de toute inscription quand ses camarades arborent une tunique rouge ornée des lettres CCCP[11], tout désigne Yachine à l’attention du public. Sur le plan sportif, il se singularise par sa détente, sa souplesse et ses réflexes quand le reste de l’équipe n’inspire pas grand-chose au spectateur, une « entité anonyme, un peu terne » donnant « le sentiment de constituer une mécanique un peu lourde, coulée dans une sorte de béton, couleur muraille » selon Philippe Robrieux, historien déçu du communisme dans sa transposition pratique[12].

C’est à l’issue de la Coupe d’Europe des nations 1960 que Yachine change définitivement de dimension aux yeux de la nation. Après la demi-finale face à la Tchécoslovaquie, François Thébaud – que l’on ne peut soupçonner d’anticommunisme primaire – avait écrit dans Miroir du football « rien de nouveau dans le jeu soviétique : neuf artisans aux solides qualités athlétiques et deux très bons footballeurs (Yachine et Ivanov). Un point c’est tout ». Ballotée durant la première mi-temps de la finale par la Yougoslavie, l’URSS ne sombre pas grâce à l’Araignée noire. En position de dernier défenseur, assiégé, Yachine ne se rend pas, tient ses positions jusqu’à ce que le rouleau compresseur rouge marche sur l’ennemi épuisé (2-1 après prolongations). Une métaphore de Stalingrad, évidemment.

Dans le même temps, la France, organisatrice et favorite après sa troisième place en Suède, déçoit profondément. Rappelant que le sport est une composante de la guerre froide, Le Monde, amer, relève que « Peut-être eût-il mieux valu dans ces conditions suivre l’exemple de Kopa et de Piantoni et déclarer forfait dans une compétition où en fin de compte le prestige du football français sort singulièrement diminué ». Devancée par trois nations du Bloc de l’Est, la France symbolise la défaite sportive de l’Occident, incapable d’opposer ses propres héros à Yachine, Šekularac ou Masopust.

Décoré de l’ordre de Lénine après l’Euro, Lev Yachine partage dès l’année suivante les honneurs nationaux avec un autre produit du socialisme, Youri Gagarine. L’un est immense et défend la patrie en tant qu’ultime rempart, l’autre est de petite taille et défie la mort en partant à la conquête du cosmos, les deux exaltent un modèle dont ils sont les représentants souriants. Avec eux, l’Union soviétique du rigolard Nikita Khrouchtchev revendique la supériorité d’un socialisme à visage humain sur le capitalisme désincarné. France Football confirme le rapport de force du moment en remettant son Ballon d’or à Josef Masopust en 1962 puis à Yachine l’année suivante, un fait unique pour un gardien.

Quand Yachine se retire, au début des années 1970, Gagarine est décédé dans un accident d’avion avant de connaître l’irréparable outrage du temps et de l’abus d’alcool. L’URSS du très austère et stalinien Brejnev se dote alors de nouveaux héros, comme le sprinter Valeriy Borzov ou Vassili Alexeiev, « l’homme le plus fort du monde ». Perçus par l’Occident comme les produits d’un dopage d’état, ils ne bénéficient jamais du pouvoir de séduction universel de leurs prédécesseurs. Yachine, de son côté, ne vieillit pas très bien, colonel inutile de l’Armée rouge dont on entonne l’antienne à l’occasion d’assommantes cérémonies. Amputé d’une jambe, rongé par un cancer, il s’éteint en 1990, comme si son corps avait anticipé la dislocation de l’URSS.

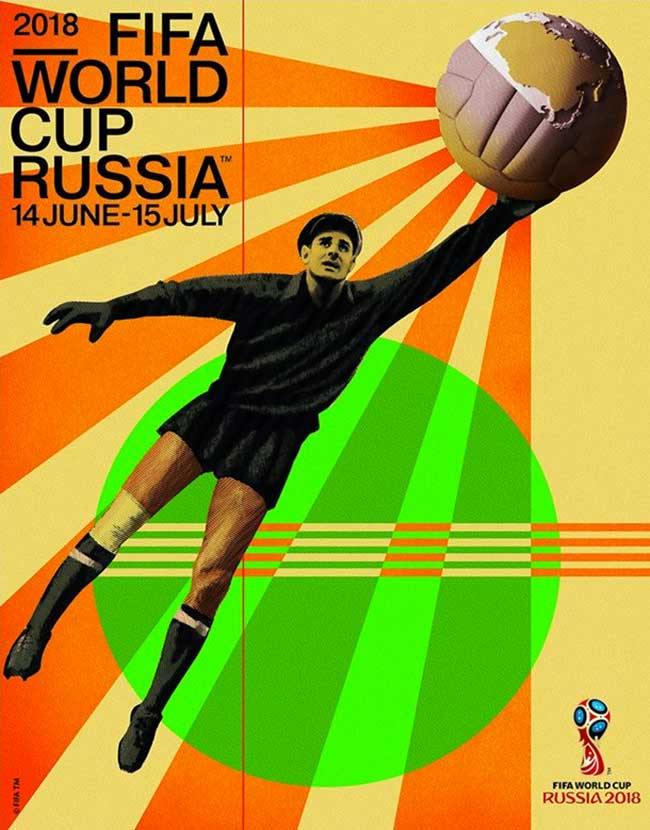

Quand il s’agit de promouvoir la Coupe du monde 2018 en Russie, le comité d’organisation le remet à l’affiche, au sens propre du terme. Dans un style figuratif post-constructiviste typique de l’ère soviétique, Yachine, araignée noire, bras et jambes interminables, s’empare d’un ballon de cuir sur lequel est représentée l’immensité de la Russie. Avec cette affiche, le Grand Ours soumis à la personne de Poutine, que l’on dit nostalgique de l’URSS, se réapproprie le héros soviétique et l’inscrit au patrimoine de la Russie éternelle.

Autres gardiens ayant eu les faveurs du jury :

11- Enrico Albertosi (Italie)

12- Gilmar (Brésil) – voir portrait dans le Top années 1950.

13- Antal Szentmihályi (Hongrie)

14- Sadok Sassi, dit Attouga (Tunisie)

15- Agustín Cejas (Argentine)

16- Georges Carnus (France)

17- Tommy Lawrence (Ecosse) et Hubert Kostska (Pologne)

[1] Les 2 équipes les mieux classées dans les quatre championnats régionaux participaient à la phase finale. Le SC Westfalia Herne gagne le titre d’Oberliga West en 1958-59 et termine second l’année suivante.

[2] Kwiatkowski ne joue qu’une rencontre de cette Coupe du monde en Suisse, la défaite 3-8 contre la Hongrie.

[3] Nationalistes albanais collaborant avec les nazis.

[4] Victoire 2-1 de l’Angleterre. Parmi la sélection mondiale : Yachine, Djalma Santos, Di Stéfano, Kopa, Seeler, Eusébio, Masopust, Schnellinger…

[5] Cinq championnats consécutifs de Peñarol de 1958 à 1962.

[6] Outre le match de 1965, Mazurkiewicz et Pelé s’affrontent en 1968 et 1969 à l’occasion de la défunte Supercoupe des champions intercontinentaux. Santos s’impose en 1968 (contre l’Inter en finale), Peñarol en 1969 sans disputer la finale, faute de club européen.

[7] « Si Banks avait été dans les buts, mon tir n’aurait jamais franchi la ligne » dira Beckenbauer à propos du but ayant remis en selle la RFA, menée 0-2 jusqu’alors.

[8] Après quatre clean sheet, Banks encaisse un pénalty d’Eusébio en demi-finale puis deux buts de Haller (sur lequel le gardien ne rayonne pas vraiment…) et Weber contre la RFA en finale.

[9] Il reprend la compétition en 1977 en NASL.

[10] « La déstalinisation commence : 1956 », Bruxelles, Complexe, coll. « La Mémoire du siècle » (no 34), 1984, 209 p. (ISBN 2-87027-142-5) — édition revue et augmentée parue sous le titre La Deuxième Mort de Staline en 2006.

[11] Yachine évolue parfois en équipe nationale avec la lettre D du Dynamo sur la poitrine.

[12] Philippe Robrieux, Les grands goals de l’histoire, Paris, Ramsay, 1979, p. 68.

Antal Szentmihályi ? Aimerais bien avoir des infos sur ce gardien…

Ces légendes, éh éh..

Szentmihalyi? J’ai voté pour lui, alors j’assume : le foot hongrois de clubs est alors très bon et il y passait pour un cador. International pendant toute la décennie. Souvent dépeint comme le digne héritier de Grosics quoique dans un style plus dépouillé, plus sobre. Un des maillons forts d’une équipe de Hongrie encore (vachement) compétitive.. ==> Il a ma voix!

Je l’ai également mis dans mon top 10, il a quelques faits d’armes qui plaident pour lui comme son parcours en coupe des villes de foire avec Ujpest à la fin des 60es.

Ok. J’ai beau avoir fait un texte récemment sur Bene, j’étais passé à côté.

Mais qui a pu voter pour le grand Georges Carnus ? 😉

la deuxième partie rachète allègrement la première.

Comme héros soviétiques n’oublions pas Valeri Brumel également.

Ainsi que la floppée de grands chefs d’orchestres comme Kondrashin, Mvravinsky et Svetlanov.

Et…Alphabet !

J’ai plutôt un bon apriori sur Carnus. Quelles étaient ses qualités ?

si ça t’intéresse, un témoignage récent de Carnus.

https://www.lepodcastdeslegendes.com/guests/georges-carnus/

Quand j’étais gamin, Alexeiev m’impressionnait. Il était différent de la plupart des athlètes soviétiques, il sortait de la grisaille avec ses rituels, sa grosse trogne d’ogre et ses airs de diva. La télé diffusait l’haltérophilie et je ne regardais que pour lui (et plus tard pour le petit Bulgare devenu Turc dont je ne me souviens plus du nom).

Süleymanoğlu

Carnus meilleur qu’Aubour, Abbes, Bernard, etc… ? devons nous en conclure que Carnus est le meilleur gardien français de la décennie, d’après Fred qui les a vu de son vivant ?

Arsène me dit que oui !

Je ne suis pas un héros.

D’après ce que j’ai pu lire, Fahrian a pris la place de Tilkowski à la CM 1962 à la régulière, à la faveur de progrès rapides. Sa titularisation avait fait couler de l’encre à l’époque. Il a fait un tournoi très honnête mais n’a pas duré au plus haut niveau.

J’aime bien Tillkowski. Comme j’apprécie la RFA 66. Équipe superbe. Schnellinger, Schultz, Weber, Hottges, défense de fer.

Milieu magnifique avec Haller, Franz et Overath.

Attaque avec des ailiers supersoniques, Held et Emmerich. Seeler… Ultra complet.

Quand on voit le nombre de cadors offerts par la Serbie, on peut s’interroger sur leur formation depuis 15 ans. Vidic est leur dernier grand joueur. J’ai bien aimé Tadic mais on ne peut le considérer comme un crack de sa génération.

Pelé prendra sa revanche sur Mazurkiewicz en 1970…

En effet.

Comme je l’écris ici : https://www.pinte2foot.com/article/le-guepard-et-laraignee-ceci-nest-pas-une-fable-de-la-fontaine

Alors Mazurkiewicz, meilleur gardien de la Celeste ?

A Cobreola, Mazurkiewicz initie la belle dynamique des mineurs.

Tous les onze uruguayens, classements de ce type, … le mettent toujours numéro un. Jamais lu un onze qui mettrait un autre gardien uruguayen meilleur que Mazurkiewicz. Après l’est-il sans contestation possible ? Surement, j’ai pas non plus une connaissance folle du football uruguayen. Mais y a une unanimité claire à son sujet.

C’est pas la sortie de Charlton alors que l’Angleterre mène au score face aux Allemands, qui est le moment charnière de ce quart ? Pauvre Bonetti…

Yes, c’est ce que notre bobbyschanno préféré appelle « l’erreur d’Alf Ramsey », cf. lien dans le portrait de Banks.

Il y a un point d’interrogation à la fin du titre. C’est sûrement l’élément le plus important du titre…

Eric Batty, sacrée longévité… Je ne connais rien de lui mise à part ses sélections mondiales…

Springett, j’ai l’impression qu’il était plutôt bon mais avec l’ historiographie anglaise, il faut parfois se méfier…

Quelles étaient les relations entre Banks et Shilton ?

En toute discrétion Verano bosse à la bnf ^^

Magique!

Merci l’ami !

Magnifique affiche avec Yachine. Merci Verano ! La disparition de Yachine m’avait marqué gamin. Me rendais bien compte d3 son poids dans l’histoire de notre sport. Indetronable pour moi.

Il a eu un rival plutôt coté en Viktor Bannikov. L’image du gardien de la révolution, on la retrouve également chez Vladislav Tretiak, le gardien de hockey, quelques années plus tard. L’URSS avait une équipe fantastique mais personne n’était aimé comme Tretiak.

pas grand chose à dire sur le top 5. quelques noms inconnus dans les accessits au top 10. Cejas j’en ai parlé sur la première partie. Albertosi, tiens un italien, on avait presque pas vu depuis plusieurs décennies, était-il bon ?

Pas beaucoup de noms, la décennie n’a pas eu l’air de motiver le jury. Yashin au dessus de tout.

Attouga, le gardien du Club Africain, est à mon sens le premier portier star du continent. Finaliste de la CAN, gardien de la sélection africaine lors de la Coupe de l’indépendance 72 au Brésil, une attitude, un talent…Le suivant est certainement Robert Mensah le ghaneen. Mort à 32 ans.

j’ai répondu, du moins j’ai essayé de répondre à ta question sur les gardiens italiens entre Combi et Zoff.

Albertosi, qui est à peine plus âgé de Zoff et qui fut son principal concurrent, est probablement au top à la fin des années 1960. En quittant la Fiorentina l’année du titre (1968-69), cela aurait pu s’avérer un mauvais choix mais il est sacré dès l’année suivante avec Cagliari avec un rôle essentiel aux côtés de Riva, Domenghini, Nenè… C’est le gardien de l’Italie 1970. 7 buts encaissés en demi-finale et finale mais il n’est pas vraiment en cause, hormis peut-être sur la mésentente du 2nd but allemand. Il est ensuite champion avec Milan, un titre un peu surprise en 1979 alors qu’il approche la quarantaine, juste avant qu’il ne tombe dans l’affaire du totonero.

Un beau gardien avec du style, assez sûr mais qui ne se démarque pas non plus par son audace en dehors de sa zone de but. Il aurait mérité d’être dans les 10 je pense.

Oui Albertosi est l’oublié de ce top.

oui tu m’avait répondu sur la première partie, j’étais pas encore totalement reveillé haha

Merci pour les réponses.

le RFA Urguay de 1966, derrière le score de 4-0 un match entaché d’erreur d’arbitrages clairement en défaveur de l’uruguay: choix de l’arbitre fait ua dernier moment (et par nomination de Rous, non pas par tirage au sort comme prévu au départ), Schnellinger qui fait un arrêt de la main au début du match(non sanctionné, ni expulsion, ni pénalty sifflé) aux yeux de tous, la deuxième expulsion est absurde (la première est justifiée), le score n’était que de 1-0 quand l’Uruguay se retrouve à 9, … bref, je dis pas que l’Uruguay aurait du gagner, mais clairement elle n’a pas pu lutter à armes égales sur ce match.

https://imgs.elpais.com.uy/dims4/default/9449f83/2147483647/strip/true/crop/970×667+15+0/resize/1440×990!/format/webp/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fel-pais-uruguay-production-web.s3.us-east-1.amazonaws.com%2Fbrightspot%2Fuploads%2F2018%2F04%2F14%2F5ad24da5e94dd.jpeg

« Une Suarez avant l’heure »… mais encore plus réussie.

Et oui, l’arbitrage vis à vis de l’Amsud fut à charge. Et on peut dire que la mentalité affichée par l’équipe de Lorenzo et celle de Viera ne fut pas irréprochable, que le Brésil n’était plus celui de 58 ou 62, les arbitres cornaqués par Rous se sont fait plaisir.

je sais plus quel joueur uruguayen est expulsé le premier, mais il me semble avoir lu qu’il avait essayé de provoquer une bagarre générale suit à son expulsion pour faire expulser au moins un allemand avec lui …. (La 2e est expulsion est pas justifiées et très sévère d’après pas mal d’observateurs de l’époque.)

Mais oui l’attitude des sudaméricians n’étaient pas la bonne, leur entraîneurs leur avaient monté la tête inutilement, surjoué le climat hostile et plutôt que de se concentrer sur le jeu et avec leurs qualités, ils les poussèrent dans une certaine mesure à s’abaisser aux provocations.

A propos de la Celeste 1966, le sélectionneur Ondino Viera effectue des choix discutables. Il est privé du meilleur uruguayen du moment, Luis Cubilla alors à River Plate et non sélectionnable (tout comme l’excellent défenseur Roberto Matosas). Il aurait pu en outre s’appuyer sur le onze type de Peñarol vainqueur de la Libertadores (sans Joya et Spencer of course) mais il écarte le vieil Abbadie, Forlan reste remplaçant etc… Et puis il choisit d’évoluer de manière rigide par opposition à la liberté de mouvements qu’avaient les joueurs de la Celeste 1950 par exemple, où l’intelligence primait sur le schéma de jeu. Coach admiré pour ses apports tactiques au Brésil dans les années 1940, je ne suis pas certain qu’il ait la même aura en Uruguay.

Et d’ailleurs, pourquoi Spencer n’a-t-il pas joué plus souvent avec la Celeste ?

Il n’a joué que quelques rencontres amicales mais n’ayant pas la nationalité uruguayenne, il ne pouvait pas disputer de rencontres officielles.

Super présentation (textes et illustrations) des plus grands cette décennie ! merci.

Gagarine qui meurt dans un accident d’avion…..

Ce que tu écris sur Yachine me fait penser au bouquin d’Olivier Guez « une passion absurde…. », où l’auteur nous présente Yachine sous l’angle « Sentinelle rouge ». D’ailleurs, dans un autres de ses écrits sur le foot « l’éloge de l’esquive », figure Mazurkiewicz en couv.

Merci Belo. Pas lu ce Guez, tu me le conseilles ? Bien aimé La Disparition de Mengele (que je vais prochainement voir au théâtre sans savoir à quoi m’attendre) et déçu par Mesopotamia, ennuyeux à mon goût.

Décidément Mengele est partout en ce moment (il y a aussi une adaptation ciné). Très bon bouquin, oui.

Je conseille « l’éloge de l’esquive ». A l’image du titre c’est court et bien écrit. On est au Brésil, fin 19 /début 20. Il est question de la naissance des clubs, du dribble, etc..

Guez est surtout un passionné du foot argentin et, il détient une belle collection de vinyle de foot.

Le Guez, j’en parle dans mon portrait consacré à Domingos da Guia : https://www.pinte2foot.com/article/un-siecle-de-defense-les-annees-1930-deuxieme-partie

Si tu veux un avis plus complet :

Olivier Guez, Eloge de l’esquive, 2014 : »Les dribbleurs flamboyants sont des descendants d’esclaves. »

Dans un style profus, débordant de virgules, Olivier Guez rend hommage au Brésil, au football et au football brésilien. A ce dernier, il consacre un véritable monument de nostalgie dans lequel tous les songes et les fantasmes trouvent leur justification. En particulier, il fait l’éloge des dribbleurs dont la couleur de peau ne serait pas une coïncidence. En effet, le dribble permet aux joueurs noirs d’éviter la violence des joueurs blancs sur le terrain, comme la ruse et la triche permettent aux dominés d’éviter celle des dominants dans la société : »ainsi naît le dribble au Brésil. Ruse et technique de survie des premiers joueurs de couleur, le dribble leur évite tout contact avec les défenseurs blancs. Le joueur noir qui ondule et chaloupe ne sera pas rossé sur le terrain ni par les spectateurs, à la fin de la partie ; personne ne l’attrapera ; il dribble pour sauver sa peau. »

Conséquence de l’esclavage, des hiérarchies sociales et raciales de la société brésilienne, le dribble est donc l’apanage des Noirs. Mais pas de tous les Noirs, car »le dribbleur est le malandro du football », ce roi de l’esquive qui doit ruser pour s’en sortir : »au début du XXe siècle apparaît la figure du malandro, personnage interlope de la scène carioca, un Noir ou un mulâtre, madré, hédoniste et paresseux. Le filou tiré à quatre épingles, en frac ou costume de lin, canne à pommeau, haut-de-forme, en impose par sa mise et par son physique, taille fine, torse sculpté, il maîtrise la capoeira. Le malandro déjeune dans les bons restaurants, séduit les femmes de la haute, fréquente cabarets, casinos, hippodromes et filles de joie. Il dissimule un rasoir sous sa veste et arpente les boulevards de la capitale, l’œil qui frise, moustaches lustrées, souple comme un chat. Il n’en fait qu’à sa tête. Ce fils d’esclaves ne se rebelle pas contre les règles, il les contourne, n’obéit qu’aux siennes, fluctuantes, pour jouir de sa liberté, de ses bons plaisirs, en se moquant de l’ordre établi. Il est le roi de l’entourloupe. C’est un truqueur et un escroc, un fieffé individualiste, le pendant brésilien de Bel-Ami, du picaro ibérique et du compadrito argentin, le cousin goy de Mangeclous, de Manasseh le magnifique, roi des schnorrers, du magicien de Lublin d’Isaac Bashevis Singer. Figure classique des cultures minoritaires et opprimées, mi-canaille, mi-dandy, sans dieu ni maître, le malandro ne compte que sur sa roublardise pour gravir les échelons qui lui sont prohibés. Marginal, sans l’être tout à fait, malhonnête, mais pas délinquant, il improvise, zigzague, cherche des coups de pouce et monte des combines, o jeitinho, en brésilien, des coups tordus. »

S’abreuvant alors à Gilberto Freyre, Olivier Guez affirme le caractère dionysiaque du football brésilien, son penchant pour l’acrobatie, l’amusement, la liberté. Et le dribble en est bien sûr l’élément majeur, comme la samba et la capoeira, tous les trois reflets d’un ethos afro-brésilien. Mais aujourd’hui, tous ces songes sont évanouis et l’auteur le déplore : c’est le propre de la nostalgie.

Le portrait du malandro correspond à l’image de Jaguaré à la fin des années 1920 telle qu’elle nous est parvenue. Elégance, filouterie, violence à fleur de peau…

On pense aussi à Yeso Amalfi…

En parlant de Yeso Amalfi, tu auras une belle description de lui, samedi prochain…

Trop bien !

Beau portrait de Domingos.

Connaissais pas Gilberto Freyre. Merci merci.

en argentine la figure du dribbleur est plus associée, à l’origine c’est à dire années 20-30 surtout, à l’univers du cabaret et du tango: arlequin, saltimbanque, malabarista, provocateur, tromperie, fête et excès, numéro soliste, il se doit de divertir le peuple venu s’amasser au stade.

« style de jeu ample et audacieux « , pour les non-érudits, comment peut-on qualifier l’apport de Yachine au poste de gardien? Qu’est ce qui le caractérise principalement? A-t-il était « révolutionnaire »?

J’ai su, par exemple, qu’il travaillait ses réflexes en se plaçant face à un mur avec un joueur qui canardé le mur derrière lui.

Révolutionnaire, je ne sais pas car d’autres avant lui ont élargi la fonction en n’hésitant pas à sortir de leur surface, comme Grosics ou Carrizo. Mais il est sans doute le plus complet de tous, avec une longévité extraordinaire au top niveau (malgré des couacs comme au Chili).

Je confirme les propos de Verano, pas grand chose de révolutionnaire, mais l’aboutissement de ce que ses aînés avaient commencés.

A noter qu’entre ses débuts dans le foot, avec la réserve du Dynamo, et ses vrais débuts avec les grands, il se passe 3 ans, et c’est à cette période où il se mets au hockey.

Bansky et Bansky se rejoignent donc autour de l’imagerie du mur 😉

Tommy Lawrence, que je ne connaissais pas, a uniquement 3 capes avec l’Ecosse. Mais j’ai l’impression que l’instabilité était de mise pendant cette décennie. McNeill n’a que 29 sélections, Gilzean 22, idem pour MacKay… Y avait du choix mais ça paraît peu au regard de leurs poids dans le foot britannique.

Parce que les années 60 jusqu’à 82 grosso modo, c’est la période bénie du foot écossais au niveau talent. Quasiment tous les clubs anglais ont leur Écossais star.

C’est toi qui a voté pour Attouga ? Tu nous en dis un mot ?

Comme je le disais, Attouga est pour moi le premier gardien important du foot africain. Et, j’attends l’avis de Claudio, le plus grand joueur tunisien à mon goût. Il était agile, puissant, charismatique. Il est de la finale de CAN 63 et Mekhloufi, qui était le coach de la sélection africaine à la Coupe de l’indépendance 72, n’a aucun doute quant au titulaire. Il a une carrière de plus de 20 ans au sein du Club Africain, un palmarès long comme le bras et était respecté sur tout le continent.

Un Attouga, faudrait réfléchir à sa place, mais c’est un top 10 africain sans aucun problème.

Il est peut-être derrière N’Kono mais en grosse compétition avec un Bell, Zaki, Bonou, El Haddary…

C’est plus fort qu’un Ibrir, Kazadi, Robert Mensah, Grobbelaar…

Khia je te sens chaud pour parler football africain plus souvent sur ce site, des tops, des onzes, .. ça manque un peu je trouve.

Amigo Ajde, si tu mates les textes sur le foot africain, tu me retrouveras souvent ! Hehe Mais j’en ai un prévu pour le début de l’année. Sur un mec que j’aime beaucoup et sur un foot que je n’ai pas encore fait. Ça devrait être sympa.

J’avais pas vu ton 1er message, sorry.

Attouga meilleur que Grobbelaar, je demande à voir. Grobbelaar a eu des débuts difficiles avec Liverpool mais s’est vite affirmé comme le digne successeur de Ray Clemence, ce qui n’est pas peu dire. Sa réputation a pâti du manque d’exposition des clubs anglais en Europe après le Heysel. Je ne crois pas qu’Attouga aurait fait aussi bien dans la ligue la plus exigeante au monde pour les gardiens. En fait, on peut très sérieusement se demander si Grobbelaar n’est pas le meilleur gardien africain de l’histoire ; il est au moins dans la discussion avec Nkono et quelques autres.

J’avais voté pour lui….mais surtout j’avais oublié de vous proposer ceci, une séquence à peine croyable :

https://www.youtube.com/watch?v=0U_PUbQGA4U

Haha. Il a les yeux qui pétillent quand il parle de Liverpool.

J’ai été le seul à voter pour lui? C’est une figure majeure en UK, ils le tiennent là-bas pour leur premier gardien-libéro. Souvent décisif tout au long des 60’s.