Après le succès international du top des défenseurs, P2F se lance dans un top des… gardiens de but ! Toutes les deux semaines, vous retrouverez les portraits des plus fameux derniers remparts classés des années 1920 aux années 2010. Une façon de mettre en lumière un poste trop souvent mal-aimé, trop souvent ringardisé dans les cours de récré. Bonne lecture !

5- Kalle Svensson

Un visage exagérément pâle, taillé à la serpe, tout en angles, sur un corps puissant, manifestations ataviques des origines paysannes de Kalle Svensson. Si l’on en croit le registre de l’état civil, il nait le 11 novembre 1925 à Kviinge, fils de Nils Berner Svensson, ouvrier agricole, et Anna Nilsson, laitière. Douzième et dernier enfant d’un couple au bout du rouleau, il grandit dans un village aux allures médiévales où le progrès semble ne jamais devoir arriver. Il n’a que sept ans quand Anna s’extrait du foyer familial avec ses plus jeunes enfants, fuyant un mari sinon violent, du moins rustre. Ce qu’il reste de la tribu s’installe à Helsingborg, offrant à Kalle la possibilité de pratiquer plusieurs sports, lutte, handball et football. Gardien du Kullavägens BK, un club de quartier, il intègre à 17 ans les rangs du prestigieux Helsingborgs IF, là où évoluait Sigge Lindberg, le portier médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 1924.

Titulaire dès 1945, Svensson impressionne par sa force et son courage, ce qui lui vaut d’être sélectionné pour les Jeux de Londres où les Suédois se parent d’or. Suppléant d’un autre Lindberg, Torsten de l’IFK Norrköping, il ne dispute aucune rencontre et doit attendre le 13 mai 1949 pour obtenir sa première cape face à l’Angleterre de Billy Wright en tournée. Alors que la veille les Soviétiques ont levé le blocus de Berlin, les Anglais, menés 3-0 à la pause, dressent un nouveau siège devant le but de Svensson sans parvenir à renverser les Suédois (3-1, score final).

Qualifiée pour la Coupe du monde 1950, la Suède se rend au Brésil en tant qu’outsider, l’Italie faisant figure de favorite d’un groupe amputé de l’Inde. Héroïque contre la Nazionale mais aussi contre le Paraguay, Svensson préserve la victoire puis le nul de la Suède dans des fins de rencontres étouffantes au cours desquelles il n’hésite pas à se jeter dans les pieds des attaquants adverses. Dans le tour final à quatre, il vit un enfer au Maracanã contre le Brésil (1-7) et ne parvient pas à éviter la défaite face à l’Uruguay (2-3). A l’occasion d’une ultime opposition décisive pour l’attribution de la troisième place, il se surpasse à nouveau et dégoûte les attaquants espagnols (3-1). A son retour au pays, la presse le surnomme Rio Kalle bien que ses exploits aient eu lieu à São Paulo, la seule rencontre de la Suède disputée à Rio étant celle contre le Brésil !

Quand ses coéquipiers se laissent séduire par les ponts d’or offerts par les clubs italiens, Svensson demeure en Suède, faute de proposition. Ouvrier en usine, puis pompier, il n’éprouve apparemment aucune jalousie vis-à-vis des bancables attaquants que sont Jeppson, Liedholm, Gren, Nordahl, Skoglund, Hamrin etc… et se satisfait d’une vie simple à Helsingborg. D’une absolue régularité, rempart granitique du HIF, il échoue systématiquement dans la conquête de l’Allsvenskan et son palmarès en club demeure désespérément vierge de titres.

Il participe encore aux Jeux d’Helsinki (la Suède obtient la médaille de bronze, surclassée en demi-finale par la Hongrie) puis il annonce sa retraite internationale en 1956 alors que la Suède choisit de ne pas concourir aux Jeux de Melbourne. Il revient sur sa décision à l’occasion de la Coupe du monde 1958 à domicile. A 32 ans, il n’a rien perdu de son courage et réalise une compétition remarquable, ne succombant qu’en finale face à un Brésil souverain. Ses prestations inspirent alors un jeune garçon. « Pendant la Coupe du monde de 1958, il y avait une télévision sur le comptoir du kiosque du village où nous nous réunissions pour chaque match. La Suède avait Kalle Svensson dans les buts, et il a été ma première idole. Cet été-là, à neuf ans, j’ai compris que le football était vraiment ce que je voulais faire. » Ces mots sont ceux de Ronnie Hellström, son successeur au panthéon des gardiens suédois.

4- Amadeo Carrizo

Serait-il de mauvais goût d’écrire un hommage à un immense gardien en évoquant le crépuscule de sa longue carrière, quand le corps se fait lourd et que les gestes paraissent empesés, témoins cruels du temps qui passe ? Mais puisqu’il est inutile de prétendre écrire une biographie d’Amadeo Carizzo après celle produite par Ajde59 (pour lire et relire le portrait du Maestro, cliquez ici), c’est bien ce qui vous attend ci-dessous.

18 avril 1969. Sur le tarmac d’Ezeiza, le raffiné Ricardo Arias, dont on apprendra plus tard qu’il supporte San Lorenzo, tend le micro à Amadeo Carrizo, visage buriné et tempes grisonnantes. A ses côtés se trouvent ses deux filles. Le journaliste est venu assister au départ d’Amadeo pour Bogotá, un événement suffisamment grave pour justifier la présence de la télévision argentine. « – Vous partez ? – Avec beaucoup de tristesse, sincèrement, je laisse ici ce que j’aime le plus, ma famille, le public, River (…) – C’est pour une courte période. – Oui mais cela me fait quand même mal, ce sont quatre mois qui me paraissent une éternité ». L’épouse d’Amadeo pleure, cachée derrière des lunettes noires. Grave et solennel, Arias accompagne Carrizo jusqu’à l’escalier mobile installé au pied du Boeing d’Avianca. En haut des marches, le vieux gardien effectue un au revoir de la main en s’efforçant de sourire. Le film s’achève sur le décollage de l’avion, acte ultime de ce reportage conçu comme un drame.

Quatre mois plus tôt, Tarzán a porté une dernière fois la tunique de River Plate, une sortie sans relief, ni hommage. A la demande de son coach et ancien équipier Ángel Labruna dit-on, Carrizo est convoqué au siège des Gallinas. Les dirigeants lui signifient sans grands égards qu’il est temps de raccrocher, lui promettant un match honorifique et un job de formateur au sein des équipes de jeunes. Mais au début de l’année 1969, rien ne vient. Invité pour des rencontres amicales, il se rend à Lima en février où il affronte le Dynamo Moscou de Yachine avec l’Alianza puis le Corinthians de Rivellino avec Universitario, un match au cours duquel Tarzán fait son âge (bientôt 43 ans). Il décline l’offre du Club Juan Aurich qui souhaite l’enrôler pour disputer la Copa Libertadores et rentre à Buenos Aires. Le temps passe et River Plate ne lui propose toujours rien. Le tyrannique et iconique président Liberti aurait sans doute trouvé une issue honorable pour tous mais il n’est plus aux commandes d’un club meurtri par les échecs et en quête de renouveau, ce que ne peut incarner Amadeo.

A Bogotá, les Millonarios traversent eux aussi une période sombre, le dernier titre national remontant à 1964, et voient en Carrizo une personnalité susceptible de les ramener au sommet. Rassuré par la présence d’une colonie argentine, flatté d’être appelé par un club aussi prestigieux, Carrizo s’engage pour la durée du tournoi Apertura, quatre mois. Deux jours après son départ d’Ezeira, le 20 avril, Tarzán effectue ses débuts avec les Millonarios à l’occasion d’un match nul contre Bucaramanga (2-2). Sa prestation déçoit, il s’incline notamment sur un tir lointain sans angle qu’il tente d’expliquer « je n’ai jamais encaissé de but comme celui-ci auparavant. Vous noterez que le ballon est venu de la ligne de fond, de là où viennent habituellement les centres ».

Mais par la suite, même s’il évolue en alternance avec Victor Cañon, Carrizo fait preuve d’autorité et de maîtrise, exportant en Colombie son style de jeu aventureux, comme à ses plus beaux jours. Quelques années plus tard, Alberto Vivalda, un autre gardien argentin issu de River Plate et souvent considéré comme le meilleur arquero des Azules avec Julio Cozzi, reproduit les gestes du Maestro, de folles initiatives balle au pied et des dribbles parfois insensés, inspirant son jeune équipier René Higuita.

Avec Carrizo, les Millonarios se classent troisième de l’Apertura derrière les deux clubs de Cali. Ils décident de prolonger le bail du Maestro pour le tournoi Finalización disputé au second semestre 1969. Amadeo multiplie les grandes performances et impressionne les observateurs par son calme et son audace. Il entre définitivement dans le cœur des Colombiens à l’occasion d’une rencontre au sommet face au Deportivo Cali. Tout le pays entend les radioreporters commenter l’arrêt du Maestro sur un pénalty de Loayza à quelques minutes du terme du match. Mobilisant les muscles de ses jambes noueuses, il se détend, détourne la frappe au sol du Péruvien et offre la victoire aux siens. Les Millonarios s’imposent dans le Finalización et s’ils échouent à conquérir le titre national lors du tournoi triangulaire final, ils ont restauré la fierté de la hinchada.

Pour Carrizo, la fin est proche. De lui-même, il décline la proposition de prolongation. Son séjour à Bogotá ne devait durer que quatre mois, cela fait un an qu’il est là et sa famille lui manque. Le 17 avril 1970, il porte une dernière fois le maillot des Azules, raccroche définitivement les gants et reprend un vol pour Ezeiza où l’attendent les siens.

3- Gilmar

Dans le portrait consacré à Gilmar pour les besoins du Top 10 Corinthians, nous concluions l’article en commentant les célèbres photos du grand gardien prises dans les instants ayant suivi le triomphe brésilien sur la Suède en finale de Coupe du monde 1958. Nous nous émerveillions à propos de la silhouette et du visage du goleiro, statue de commandeur, autorité morale sur l’épaule duquel Pelé avait déversé son trop-plein d’émotions. Pourtant, la titularisation de Gilmar en équipe nationale fut longue à se dessiner. Et en termes d’exemplarité, nous savons désormais que son après-carrière n’a probablement pas été exempte de bassesses.

Alors qu’il n’a pas encore étouffé la concurrence de Cabeção au sein du Corinthians, Gilmar est appelé en sélection pour la Copa América 1953 en compagnie de Barbosa, « le coupable » du Maracanaço, et de Castilho, le gardien daltonien de Fluminense. Mais pour la Coupe du monde 1954 en Suisse, ce sont Castilho, Cabeção (Corinthians) et Veludo (Fluminense, lui aussi) qui sont retenus. Doté d’une détente impressionnante, titulaire durant les matchs qualificatifs au Mondial, Veludo incarne l’avenir de la Seleção alors que Gilmar paraît confronté à un plafond de verre.

Tout change en 1955. Acteur majeur du Corinthians dans la conquête du Paulistão 1954 (achevé en février de l’année suivante), Gilmar prend enfin le leadership au sein du Timão. En parallèle, Fluminense vit une période sombre, peu propice à l’exposition de ses deux gardiens. Castilho est délaissé par la chance et Veludo ne parvient plus à masquer ses démons. Lors du clássico das multidões de décembre 1955, Flamengo s’impose 6-1. Dans le vestiaire du Fluzão, le regard des joueurs se tourne vers leur goleiro : il est ivre. Par la suite, aucune tentative, aucune promesse – des serments d’ivrogne – ne détournent Veludo de la boisson, précipitant sa fin de carrière et sa mort miséreuse à 49 ans. Pour Gilmar, la voie est libre.

Parmi les 22 joueurs brésiliens sélectionnés pour la Coupe du monde 1958 ne figurent que deux gardiens : Gilmar et l’éternel Castilho, désormais cantonné à un rôle de suppléant en dépit du numéro 1 ornant son maillot. Jusqu’à la demi-finale contre la France, Gilmar demeure invaincu. Face à l’Angleterre recroquevillée en défense, le Brésil ne parvient pas à trouver la faille (0-0) et frôle la défaite sur d’aussi rares que tranchantes actions des Three Lions. Dans une chronique, Gabriel Hanot relève que « peu habitués aux charges et aux chocs, les Brésiliens firent penser à un chat dégoûté parce qu’il se mouille les pattes ». Sans doute la Seleção se serait-elle inclinée sans plusieurs parades magistrales de son portier, crédité d’un 10 sur 10 par la revue Manchete Esportiva. S’il encaisse finalement quatre buts, il apparaît bien comme le meilleur gardien de la compétition en dépit des présences de Yachine, Beara, Svensson, Grosics, Gregg ou Carrizo. Il confirme son statut en 1962 au Chili, calme et rassurant quand son homologue tchécoslovaque Viliam Schrojf se liquéfie sous la pression d’une finale mondiale. Ses erreurs et son remplacement par Manga durant la Coupe du monde 1966 ne suffisent pas à égratigner l’aura d’o Goleiro maior.

Diminué durant de longues années par un AVC, Gilmar décède en 2013. Les marques de respect et de gratitude affluent, dont celles du président de la CBF José Maria Marin. « Il possédait un ensemble de qualités, non seulement comme gardien de but, mais aussi comme être humain. J’espère que ceux qui viendront après lui, non seulement les sportifs, mais tous les passionnés de football, chériront toujours avec la plus grande affection et la plus grande reconnaissance ce que Gylmar dos Santos Neves représentait véritablement. Un exemple d’athlète et une figure humaine extraordinaire ».

A l’époque, les idéaux conservateurs de Gilmar et sa proximité avec des hommes politiques ayant soutenu la dictature sont connus sans que cela ne choque quiconque tant les personnalités s’étant acoquiné avec le pouvoir militaire sont nombreuses, à commencer par Marin, ex-élu du parti Aliança Renovadora Nacional[1]. Sócrates avait déjà exprimé des doutes à propos de Gilmar, superviseur de la Seleção durant l’année 1983. O Doutor l’avait désigné comme l’oreille de la CBF, elle-même sous la coupe des militaires. Rien de probant et rien ne justifiant de déboulonner Gilmar de son statut d’idole.

Il faut attendre 2022 pour que « la figure humaine extraordinaire » se lézarde, ébranlée par une chronique de Juca Kfouri concomitante à la condamnation de Marcelo Neves, fils de Gilmar, pour des propos antisémites tenus en public. Dans son papier, Kfouri rapporte le témoignage d’un ancien député du Parti des Travailleurs, membre de la Commission de vérité de São Paulo[2]. Alors qu’il était étudiant en géologie, il avait été arrêté en 1973 par l’Operção Bandeirantes, l’unité paulista du Département des opérations d’information (DOI-CODI), l’agence brésilienne de renseignement et de répression politique. Détenu durant trois mois, il assure avoir vu déambuler Gilmar à plusieurs reprises dans les corridors du bâtiment où étaient interrogés et torturés les prisonniers. A la tête d’une grande concession General Motors de São Paulo, Gilmar aurait dirigé un trafic de voitures saisies arbitrairement lors des arrestations d’opposants. Avec la bénédiction d’une administration corrompue, il aurait falsifié les titres de propriété des véhicules avant de les revendre à son profit et celui des militaires.

Décédé depuis longtemps, Gilmar n’est plus là pour se défendre, pour une ultime parade susceptible de contrer ces accusations. Alors oublions l’homme sans le juger et contentons-nous de contempler l’admirable élégance d’o Goleiro maior sur les clichés qui nous sont parvenus.

2- Vladimir Beara

Né serbe orthodoxe en Morlaquie, sur un territoire croate qui sera celui de l’éphémère République serbe de Krajina au début des tragiques années 1990, Vladimir Beara grandit dans un univers hostile, où il ne fait pas bon appartenir à une minorité. Dans les derniers mois de la guerre, il combat les Oustachis croates et le conçoit comme une revanche sur son enfance. Quand il est enrôlé par le Hajduk Split en 1946, la Croatie s’est fondue dans la République fédérative socialiste de Yougoslavie et ses promesses « d’amitié socialiste entre les peuples ». Si la fascination répressive qu’exerce Tito étouffe l’expression des nationalismes, les rancœurs nées de conflits ancestraux demeurent latentes, prêtes à surgir dans l’intimité d’un vestiaire ou dans de petits cercles d’influence. Titulaire dès 1947, fort des enseignements de Luka Kaliterna, alias Barba Luka, gardien de but pionnier du HNK Hajduk Split puis entraineur autodidacte de nombreuses générations de joueurs croates, Beara demeure « le maudit Morlaque » à propos duquel on peine à s’extasier en dépit de prédispositions techniques hors du commun.

A propos de la technique du gardien de but, dans une vidéo de 2009, Vladimir Beara, 80 ans, s’enflamme. Gestes à l’appui, il indique ce que doivent être l’ouverture des mains, l’orientation des pouces et le mouvement des bras afin de parfaitement bloquer le ballon. Il poursuit sa démonstration en pourfendant les goalkeepers se tenant les jambes écartées, « une position anormale pour un humain », pénalisante au moment d’intervenir. Il précise enfin l’importance de la relance à la suite des prises de balle aériennes. Ces quelques extraits rappellent à quel point Beara a construit sa carrière sur une technique parfaite et une sensibilité plastique, de celles qui marquent durablement les chanceux l’ayant admiré. Ex-commentateur à succès pour la BBC et ancien gardien écossais, Bob Wilson dit de lui qu’« il dégageait un esprit divertissant et esthétique. C’est pourquoi ses sauts et ses plongeons, pieds repliés et corps parfaitement équilibré, étaient particulièrement appréciés. Il gardait le but sur la pointe des pieds, tel un ressort, toujours prêt à bondir ». Sur les images qui nous sont parvenues, il émane effectivement de Beara une impression de légèreté, probablement acquise par la pratique de la danse et qui lui vaut d’être surnommé la Ballerine aux mains d’acier. Dans un témoignage publié en 2008 dans The Guardian, il affirme qu’un « un bon gardien de but actuel ressemble beaucoup à celui de mon époque ». On ne peut qu’abonder dans le sens de Beara tant son jeu paraît contemporain dans sa gestuelle et sa dimension physique.

Sauveur de la Yougoslavie à Highbury en 1950 (match nul 2-2 contre les Three Lions grâce à une performance ayant durablement impressionné les reporters anglais), médaillé d’argent aux Jeux olympiques de 1952, triple champion de Yougoslavie avec Hajduk, il crée un immense scandale en quittant Split pour l’Etoile Rouge de Belgrade en 1955. A l’origine, une provocation inutile du président Marko Markovina, vite regrettée quand le Grand Vlade le prend au mot. « J’ai été chassé du Hajduk, je ne l’ai pas quitté de mon plein gré. Je suis parti parce qu’on m’a dit que je n’étais plus utile au Hajduk et que je pouvais aller où je voulais. Et je n’avais rien à attendre de ce club ».

Banni de Split – il n’y dispute plus aucune rencontre –, désavoué par Bernard Vukas et plusieurs autres partenaires, Beara vit à partir de ce moment avec l’étiquette de footballeur pas très malin et cupide. L’argent ! Comme si ce n’était pas un sujet pour tous les joueurs, même dans la Yougoslavie socialiste de Tito… Dès lors, chaque entretien est l’occasion d’interroger Beara de manière suspicieuse sur ses gains et cela le poursuit après sa carrière de joueur. En 1969, alors qu’il entraine en Allemagne, le journaliste de la Jugoslovenska Radio-Televizija dépêché en Allemagne lui demande « -– Camarade Beara, pourriez-vous nous dire où vous travaillez actuellement et qui entraînez-vous ? – Je travaille actuellement à Cologne, en Allemagne, au Fortuna Cologne. (…) – Combien êtes-vous payé par mois ? – C’est une question délicate. Beaucoup moins qu’on ne peut l’imaginer. – Ne serait-il pas préférable que vous le disiez ? – Ce n’est pas nécessaire ».

Retraité, Vladimir Beara doit se cacher dans son village natal durant les années de guerre, trouvant refuge parmi la minorité serbe de Croatie, comme un demi-siècle plus tôt. Quand les forces de la République serbe de Krajina s’effondrent devant l’offensive de l’armée croate, l’essentiel de la population serbe choisit l’exil. Beara, lui, ne fuit pas et se réinstalle à Split. Il y meurt en 2014 sans avoir été honoré par le Hajduk Split et ses dirigeants, inaptes au pardon fût-ce 60 ans après les faits, incapables de faire amende honorable vis-à-vis d’un Morlaque serbe. Pas vraiment une surprise. En 2009, assis sous un mûrier du stade Stari Plac l’ayant vu débuter, Vlade Beara déclarait : « Certaines personnes sages, qui étaient avec moi à l’époque et qui ont compris ma situation, m’ont pardonné. Mais certains exaltés ne me pardonnent toujours pas, et ne me pardonneront pas, car ils sont comme ça. Ce sont des gens égocentriques qui se moquent de ma contribution au développement actuel du football ».

NDLR : nous ne pouvons que conseiller la lecture de « Vladimir Beara, grand jeté » paru sur Footballski en 2017, traduction d’un article original de Predrag Dučić (Mozzart Sport).

1-Gyula Grosics

Gyula Grosics naît en 1926 dans une famille de mineurs de Dorog alors que la Hongrie est un royaume sans roi, affranchi des Habsbourg et libre d’exprimer ses tendances nationalistes. Grosics n’est pas élevé dans ces valeurs, son père, social-démocrate, ne se fondant pas dans la politique autoritaire de l’amiral Miklós Horthy, régent de Hongrie durant un quart de siècle. Quant à la mère, particulièrement pieuse, elle destine Gyula à la prêtrise dès son plus jeune âge. Pratiquant le football dans le club local, l’adolescent se résigne à ce sacerdoce jusqu’à ce que sa vie bascule fortuitement, ce que Grosics refuse de croire. « Je suis convaincu que le Seigneur a orienté ma vie, même si le vœu de ma mère n’a pas été exaucé ». Confronté à une pénurie de gardiens, le Dorogi Atlétikai Club fait appel à lui pour une rencontre de seconde division au cours de l’année 1941 alors qu’il n’a que 15 ans. L’enfant de chœur renonce alors à une future ordination et développe une vocation de footballeur.

La carrière balbutiante de Grosics se dessine au gré des funestes événements des années 1940. Engagé volontaire dans une unité ayant combattu avec les forces de l’Axe[3], il aurait été capturé par les Américains en 1945 avant d’être libéré. Quand les compétitions reprennent, on le retrouve au Dorogi AC alors que la toute nouvelle République de Hongrie chancelle, en proie aux purges et aux manœuvres fomentées par les communistes. En 1947, il rejoint Budapest et le club ouvrier de MATEOSZ Munkás SE, le Budapesti Teherfuvar SE à partir de 1949, année de la proclamation de la République populaire de Hongrie de Mátyás Rákosi. Déjà titulaire en équipe nationale, Grosics est intercepté au moment où il tente de fuir le stalinisme auquel s’est abandonné le pays. Accusé de trahison et d’espionnage, il est assigné à résidence et interdit de sélection pour une durée de deux ans. Ses immenses dons le sauvent. Le paria est réhabilité – sa peine est réduite de moitié après que les charges sont abandonnées – et bénéficie de la politique de concentration des talents décidée par le pouvoir afin d’améliorer la cohésion de l’équipe nationale. Dès 1950, il intègre le Honvéd[4] (ex-Kispest), le club de l’armée, aux côtés de Ferenc Puskás, József Bozsik, Sándor Kocsis, Zoltán Czibor, László Budai et Gyula Lóránt.

Avec l’apport de Nándor Hidegkuti, József Zakariás, Mihály Lantos du MTK – qui a les faveurs de la police secrète – et sous la férule de Gusztáv Sebes, la Hongrie dispose d’une sélection parfaite de cohérence et riche d’exceptionnels talents, démontrant la pertinence du modèle étatisé et encadré tel que le régime de Rákosi l’a conçu. Invaincu de mai 1950 à juillet 1954, champion olympique 1952, l’Aranycsapat (le Onze d’or) propose un jeu assis sur le mouvement et une disposition tactique en rupture avec le WM, fréquemment décrite comme un 4-2-4 bien qu’il corresponde visuellement à un 3-2-3-2 ou 3-2-1-4.

Au sein de l’équipe, Grosics se distingue à plus d’un titre. En premier lieu, sa foi profonde. Il porte une croix malgré l’anticléricalisme des autorités hongroises, s’habille en noir, figurant le prêtre qu’il avait imaginé être, et s’isole du reste de l’équipe quand il s’agit de dignement fêter les victoires. Ensuite, en raison de la spécificité de son rôle, comme il l’explique lui-même : « Le gardien de but se trouve à peu près dans le même état d’esprit et dans la même situation pratique que le coureur de fond : il n’a pas de partenaire. Les autres joueurs s’entraînent, le gardien, lui, travaille ». Enfin, parce qu’il transforme la fonction de portier. Protégé par trois défenseurs évoluant en position haute, il intervient fréquemment au-delà de sa surface et se mue en coupeur de trajectoires – relanceur comme le ferait un libero, des qualités qui en font probablement le premier sweeper keeper de l’histoire.

La victoire de la RFA, vitrine occidentale sous la coupe des Etats-Unis, face à la Hongrie communiste lors du Miracle de Berne de 1954 crée un traumatisme national nécessitant la désignation de coupables au premier rang desquels se trouve celui qu’on appelle désormais la Panthère noire. Soupçonné de diriger un réseau de contrebande, Grosics est placé en résidence surveillée. Exclu du Honvéd, banni de la sélection, sa pénitence prend fin en 1956, peu avant que n’éclate la Révolution hongroise. Les chars soviétiques écrasent l’insurrection alors que le Honvéd se trouve à Bilbao pour y disputer le second tour de la Coupe des clubs champions européens. Après de longues semaines de tergiversations mises à profit pour effectuer une tournée en Amérique du Sud, Puskás, Kocsis et Czibor choisissent l’exil. Grosics, lui, accepte de rentrer à Budapest en sachant que l’attendent encore une fois les pénibles interrogatoires et les inévitables sanctions.

Rappelé en sélection à la fin de l’année 1957 malgré un transfert contraint dans un club de province, à Tatabányai Bányász, Gyula Grosics raccroche définitivement en 1963 quand les autorités sportives lui infligent une ultime punition en lui interdisant d’évoluer pour Ferencvárosi.

Sous surveillance policière durant une grande partie de sa carrière, bouc-émissaire favori du pouvoir, la résilience de Gyula Grosics, aussi admirable soit-elle, interroge. Peut-on être fervent catholique, éprouver un fort sentiment anticommuniste et se dévouer corps et âme pour la Hongrie du repoussant Rákosi ? Peut-on subir l’intolérance d’un régime athée et ne pas choisir la fuite quand le soulèvement de 1956 s’achève dans le sang ? Peut-on continuer à jouer pour la grandeur de la Hongrie et son régime fantoche alors que le Onze d’or n’est plus qu’un souvenir, amputé de Puskás, Kocsis et Czibor ? La vie et la carrière de Gyula Grosics militent pour des réponses par l’affirmative. Ce n’est pourtant pas ainsi que la Panthère noire interprète ses actes. A la notion de pays, il préfère celle de patrie, la terre de ses ancêtres dont les limites s’étendent au-delà des frontières étriquées de la Hongrie moderne. Alors que la population hongroise au milieu des années 1950 n’excède pas 10 millions de personnes, Grosics affirme que « tous ces succès, nous ne les avons pas vécus seuls, mais en compagnie de 15 millions de Magyars ». Il se conçoit en représentant de tous les Magyars, ceux de nationalité hongroise mais aussi les minorités roumaines, tchécoslovaques, yougoslaves…, se rangeant aux côtés des ethnicistes pour qui la nationalité est assise sur le droit du sang. Sans doute est-ce sa « magyarité » qui s’exprime quand il affirme « Je suis fier de ce que, membre du Onze d’or, j’ai pu jouer dans la même équipe que quatre joueurs hors pair, Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, József Bozsik et Nándor Hidegkuti », oubliant de citer le virtuose tsigane Zoltán Czibor. Il n’est pas surprenant qu’à la fin de sa vie Gyula Grosics ait soutenu le Fidesz MPS de Viktor Orbán.

Autres gardiens ayant eu les faveurs du jury :

11- René Vignal (France) et Walter Zeman (Autriche)

13- Julio Musimessi (Argentine) et Roque Máspoli (Uruguay)

15- Antonio Carbajal (Mexique), Břetislav Dolejší (Tchécoslovaquie) et Carlos Gomes (Portugal)

18- Carmelo Cedrún (Espagne)

19- Toni Turek (RFA)

20- Dominique Colonna (France) et Turgay Şeren (Turquie)

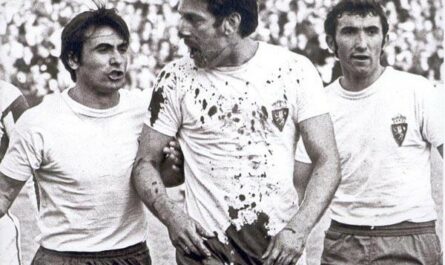

Nota : en photo, Ted Ditchburn, gardien de Tottenham.

[1] Aliança Renovadora Nacional est un parti créé en 1965 pour soutenir la dictature au pouvoir depuis 1964.

[2] Constituée en 2015, elle est chargée d’enquêter sur les graves violations des droits de l’homme survenues entre 1946 et 1988.

[3] Il est question de la division Waffen-SS Gránátos Hadosztály »Hunyadi » sans que cela n’ait été manifestement établi.

[4] Honvéd signifie « Défenseur de la patrie ».

J’avais voté Yachine, et je ne suis pas le seul, d’où ma surprise de ne pas le voir dans dans le classement. Grosic n’est pas déterminant en finale.

P2F c’est magouille et compagnie…