Après le succès international du top des défenseurs, P2F se lance dans un top des… gardiens de but ! Toutes les deux semaines, vous retrouverez les portraits des plus fameux derniers remparts classés des années 1920 aux années 2010. Une façon de mettre en lumière un poste trop souvent mal-aimé, trop souvent ringardisé dans les cours de récré. Bonne lecture !

10e – José Castilho

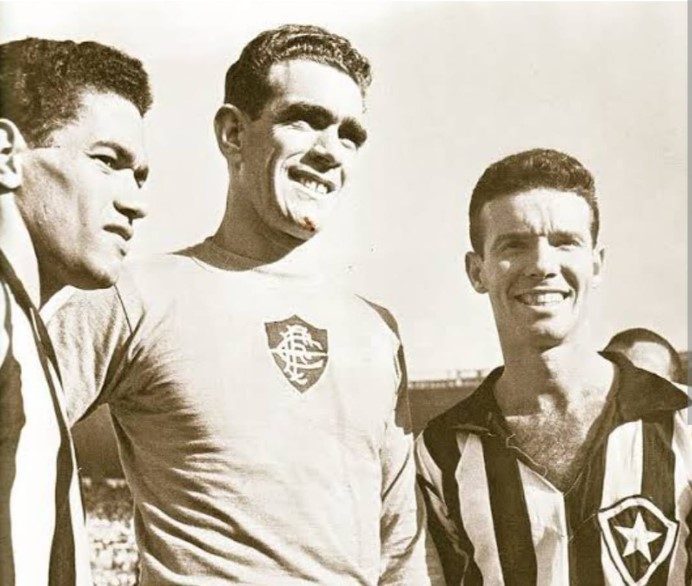

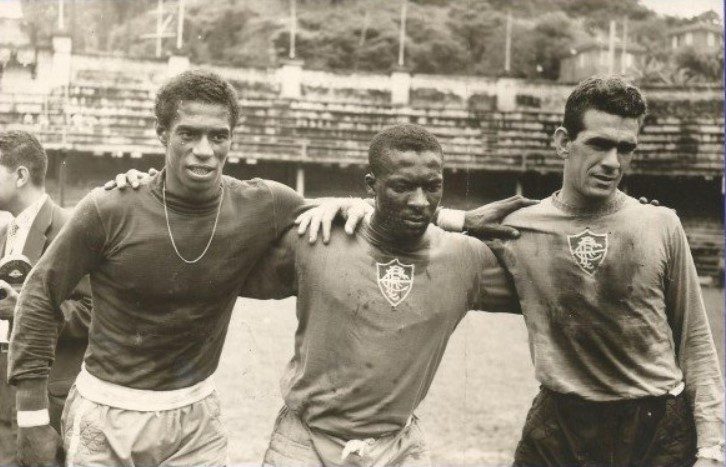

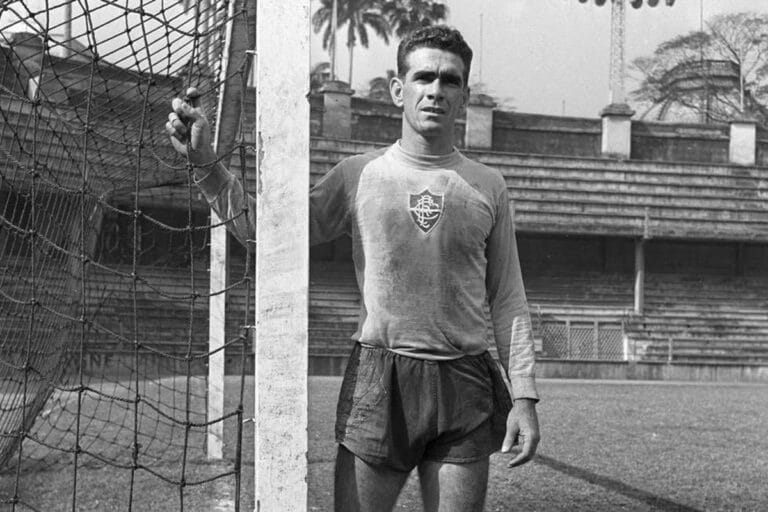

Dans le Brésil du début des années 1950, un laitier rafle la mise à la loterie de la Saint Jean. Six mois plus tard, ce même livreur de lait parie et gagne à nouveau au tirage de Noël. Pour les gens de la rue prompts à enrichir le langage, laitier prend un sens additionnel et devient synonyme de chance. A cette même période, la bonne fortune accompagne le gardien de Fluminense José Castilho avec une telle constance qu’un chroniqueur affirme que le goleiro n’est pas un simple laitier mais le propriétaire de la laiterie et l’affuble de ce curieux surnom, la Leiteria.

Avant cela, en 1946, le gardien espoir d’Olaria provoque la chance en se débrouillant pour obtenir un essai à Fluminense au cours duquel sa sobriété et son efficacité impressionnent le technicien Gentil Cardoso. Sans doute passe-t-il sous silence le daltonisme qui l’affecte, mais puisqu’il ne prétend pas piloter des avions ou conduire des motrices de chemins de fer, rien ne s’oppose à ce qu’il embrasse la cause du Tricolor. Castilho vit cet instant comme s’il entrait en religion. D’une ferveur dévote durant 18 saisons, porte bonheur qu’implore la torcida quand les choses tournent mal, São Castilho se donne corps et âme à Fluminense sans que cela relève de la métaphore. Sous le buste en bronze de Castilho inauguré en 2006 dans le quartier de Laranjeiras est gravée une épitaphe : « De nombreuses personnes ont sué, versé des larmes et donné leur sang pour Fluminense. Une seule personne a sacrifié une partie de son corps pour l’amour du Tricolor ». Indisponible plusieurs mois en raison d’une blessure récurrente à l’auriculaire gauche, il opte pour l’amputation du doigt malade afin de réduire son absence sportive à deux semaines.

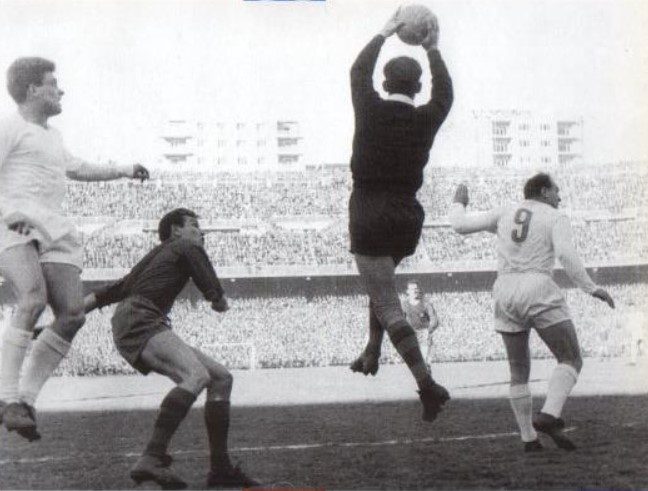

En 1951, en perte de vitesse, Fluminense ouvre un nouveau cycle avec l’exigeant entraineur Zezé Moreira. Chiche en buts, méprisé par les observateurs, o timinho (la petite équipe) arrache un titre carioca qui doit autant à la finesse tactique de son technicien qu’à son gardien, remarquable rempart à qui la chance sourit exagérément. Castilho paraît attirer les ballons, l’effet d’un sens du placement particulièrement développé, et quand il semble devoir s’incliner, les barres encadrant son but viennent à son secours avec une fréquence inhabituelle.

Au milieu de la décennie, le Fluzão accumule les désillusions et Castilho doit affronter la concurrence de Veludo dont on ne soupçonne pas encore l’éthylisme. Sélectionné pour la Coupe du monde 1950 en tant que suppléant de Barbosa, titulaire en Suisse en 1954, Castilho paraît désormais sur le déclin, abandonné par la baraka. La Leiteria n’est qu’en sommeil, elle fait sa réapparition lors d’un match contre América au cours duquel Castilho est sauvé à quatre reprises par les poteaux. Dans la Manchete Esportiva du 1er novembre 1958, le dramaturge Nelson Rodrigues accouche d’un éditorial, aussi admirable que théâtral, dont voici un extrait. « Cette année, plus personne ne parlait de la laiterie métaphysique qui nous a été si utile dans le passé. J’avoue, mes amis : il y avait en moi, comme dans tout Tricolor authentique, la profonde, l’inconsolable nostalgie de notre chère protectrice. Notre rôle dans le championnat actuel a été le suivant : bien perdre et gagner mal. Nos défaites sont terribles et chacune de nos victoires est laide comme une défaite. Et alors qu’il n’y a plus d’espoir, la laiterie rouvre ses portes magiques. Mes amis, disons la vérité : elle a influencé le résultat de la bataille. Je dis cela en bombant le torse et le front bien haut car je ne crois pas au football sans chance ».

Castilho porte Fluminense au sommet du championnat carioca en 1959 puis en 1964 tout en assistant au sacre de la Seleção en 1958 et 1962 en tant que doublure de l’intouchable Gilmar. L’après-carrière du recordman de rencontres avec Flu est tourmentée, on le dit dépressif. Son suicide en 1987, sans aucune explication, provoque une immense tristesse auprès de ses anciens équipiers qui l’ont toujours considéré comme un leader, acceptant qu’il soit le joueur le mieux rémunéré de l’effectif. Le prix de la chance.

9e – Harry Gregg

Harry Gregg détestait qu’on le présente comme le héros de la catastrophe de Munich, le rescapé du crash ayant extrait plusieurs blessés de la carcasse en flamme de l’Airspeed AS.57 Ambassador avant que les unités de secours de l’aéroport de Munich-Riem n’interviennent. Alors limitons notre propos au gardien, le protecteur de l’Irlande du Nord 1958, aussi courageux sur les pelouses que ne l’était l’homme dans la vie.

Gregg apparaît sur la scène footballistique à la fin des années 1940, d’abord à Belfast avec la réserve de Linfield, puis au Coleraine F.C jusqu’en octobre 1952. Il quitte son île pour l’Angleterre à 20 ans grâce à Peter Doherty, l’ancien crack nord-irlandais de Manchester City. Désormais entraineur des Doncaster Rovers en Second division, Doherty exploite ses réseaux au sein de la NIFL Premiership et plusieurs Nord-Irlandais rejoignent le Yorkshire, dont Len Graham et Harry Gregg, bien sûr. Entre blessures récurrentes et concurrence de Ken Hardwick, Gregg patiente jusqu’au début de l’année 1956 pour s’affirmer comme le gardien titulaire des Rovers.

Cumulant les fonctions d’entraineur de Donchester et de sélectionneur de l’Irlande du Nord, Peter Doherty appelle Gregg sous le maillot vert et blanc à partir de 1954. Il compte évidemment sur lui pour les matchs qualificatifs à la Coupe du monde 1958 dans un groupe où figurent l’outsider portugais et le favori italien. En avril 1957, la Nazionale s’impose 1-0 à Rome mais Harry Gregg fait forte impression à la presse transalpine. Au retour, le 4 décembre 1957, l’Italie se présente bien à Belfast mais l’arbitre officiel hongrois, lui, est immobilisé par le brouillard londonien. Après de pénibles tergiversations, le match qualificatif est reporté, les Azzurri refusant d’être arbitrés par un Irlandais au regard de l’enjeu. Mais puisque le public a envahi Windsor Park, une rencontre a lieu sous l’appellation « amicale ». A la fin des débats (2-2), une frange de la foule envahit la pelouse et s’en prend aux Italiens. Frappé, piétiné, le Juventino Ferrario regagne les vestiaires soutenu par des équipiers et par Harry Gregg, déjà guidé par la compassion du bon samaritain[1].

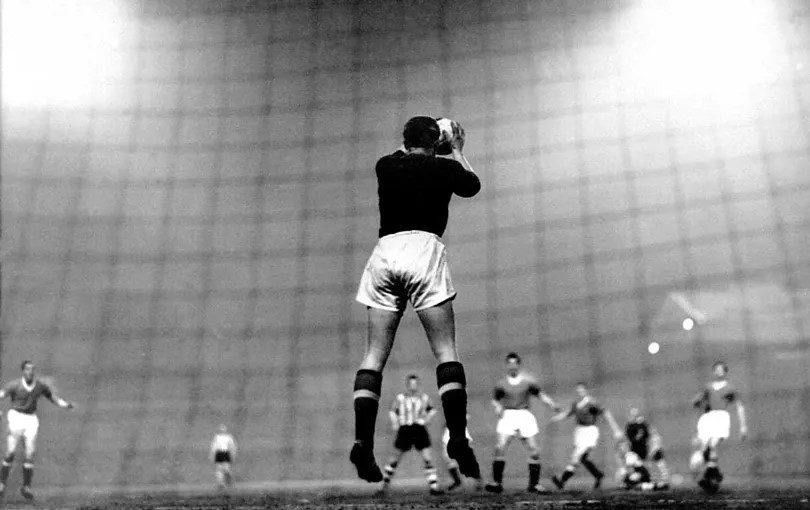

Les prestations de Gregg en club et en sélection attirent l’attention, notamment celle de Manchester United, le club anglais dominant du moment. Contre 25 milles £, une somme inédite pour un gardien, Harry découvre Old Trafford en fin d’année 1957. Goalkeeper aux interventions peu orthodoxes, très physique comme peut l’être Bert Trautmann à City, il trouve aisément sa place parmi les hommes de Matt Busby. Le 14 janvier 1958, Gregg brille à l’occasion de la victoire de United sur l’Etoile Rouge de Beara et Šekularac en quart de finale aller de la Coupe d’Europe des clubs champions (2-1). Le lendemain, l’Irlande du Nord affronte l’Italie à Belfast mais le gardien mancunien ne peut rejoindre ses partenaires, à son tour bloqué par d’épaisses brumes. Une aubaine dont ne profite pas la Nazionale, battue 2-1 et éliminée de la Coupe du monde. Puis survient la catastrophe aérienne de Munich, au retour d’une qualification épique à Belgrade…

En dépit d’une profonde affliction, de crises d’anxiété et d’insomnies chroniques, Harry Gregg reprend la compétition avec Manchester United – il s’incline notamment en finale de FA Cup 1958 – et avec l’Irlande du Nord alors qu’approche la Coupe du monde en Suède. Plus pieux que jamais, Gregg outrepasse les interdits religieux et accepte exceptionnellement de jouer les deux rencontres du premier tour programmées le dimanche. Il réalise des prouesses contre la Tchécoslovaquie (1-0) puis face à la RFA (2-2) en surmontant la douleur d’une lésion à la cheville survenue dès les premières minutes du match. Aux forceps, l’Irlande du Nord se qualifie pour les quarts de finale[2] où, épuisée, elle tombe contre des Français euphoriques. A l’heure du bilan, Harry Gregg figure parmi les meilleurs gardiens de la compétition, plusieurs revues spécialisées le choisissant parmi l’équipe type de la Coupe du monde.

Après ce que les Nord-Irlandais désignent comme le conte de fée de 1958[3], Harry Gregg participe à la reconstruction de Manchester United aux côtés des Busby Babes ayant survécu. Dans les années 1960, de fréquentes blessures le handicapent et ses relations avec Matt Busby s’enveniment. De retour au premier plan au milieu de la décennie, Manchester United s’impose en Coupe des clubs champions européens en mai 1968 avec les derniers survivants de Munich encore en activité, Bill Foulkes et Bobby Charlton. Usé physiquement et mentalement, Harry Gregg a quitté United en 1966 avec la satisfaction d’avoir accompagné la relève nord-irlandaise en la personne de George Best.

8e – Bert Trautmann

La présence de Bernhard Carl Trautmann dans ce Top 10 se justifie-t-elle par sa seule carrière sportive ou est-elle la conséquence de son improbable parcours de vie ? Qu’importe, le personnage mérite bien ces quelques lignes et tant pis s’il s’agit d’un énième texte sans originalité.

Membre des Jeunesses hitlériennes dès 1933 comme deux millions de « futurs surhommes aryens », engagé volontaire à partir de 1941, Trautmann se distingue sur les fronts Est puis Ouest, et ses états de service le désignent comme un héros de l’Allemagne nazie. Quand tout est perdu, il fuit ce qu’il reste de son régiment et tente de rejoindre Brème, sa ville natale. Capturé par des soldats britanniques, il est extradé en Angleterre et condamné aux travaux forcés jusqu’à sa libération en 1948. Refusant d’être rapatrié en Allemagne, Trautmann s’installe dans le Merseyside et joue en amateur dans des ligues régionales, d’abord en tant que défenseur puis gardien à la suite d’une blessure. Goalkeeper autodidacte de St. Helens Town, au 10e échelon du système fédéral anglais, il est repéré en 1949 par Manchester City, en quête d’un successeur à la légende de Maine Road, Frank Swift.

Dans une ville traumatisée par le Manchester Blitz, où vivent de nombreux vétérans et une importante communauté juive, la signature de Trautmann à City crée un tollé. Le brouhaha l’entourant ne se calme un peu qu’à partir du moment où un rabbin publie une lettre ouverte appelant les Mancuniens au pardon. La portée du courrier ne dépasse pas les limites de Manchester et pour ses débuts officiels durant l’automne 1949, le public de Bolton l’insulte copieusement sans qu’il ne bronche, comme si l’absolution devait passer par ces moments d’humiliation. C’est pire encore à Fulham, dans un quartier de Londres ravagé par les bombardements de la Luftwaffe. L’attitude rédemptrice en terre hostile et le courage physique de Trautmann provoquent l’estime des joueurs des deux équipes et de la presse malgré la défaite. En quelques rencontres, il vient de renverser l’opinion publique et les huées, de moins en moins vindicatives, finissent par s’éteindre au profit d’une sincère admiration. Sur le site englandfootballonline.com, un certain Peter Young se souvient de Bert Trautmann : « le célèbre gardien allemand de Manchester City, habitait à deux pas de chez nous, à Bramhall, dans le Cheshire, et m’a emmené à mon premier match de Football League fin 1951. Bert nous a conduits, mon père et moi, jusqu’à Maine Road, et a dû faire plusieurs arrêts en chemin. Je me souviens d’une foule de jeunes garçons qui l’entouraient à chaque arrêt, et Bert signant autographe sur autographe (…). Bert était probablement le meilleur gardien du monde à l’époque. Il était extrêmement populaire dans la région de Manchester et, en fait, dans toute l’Angleterre d’après-guerre, et je lui suis toujours reconnaissant d’avoir donné à un petit garçon un merveilleux souvenir qui est resté gravé dans ma mémoire pendant plus d’un demi-siècle. »

Condamné au purgatoire en 1950, puis englué dans les bas-fonds du classement de First Division, Manchester City traverse une période noire en dépit des performances de Bert Trautmann, un des tout meilleurs gardiens du championnat anglais, loué pour ses interventions kamikazes qui font oublier ses limites techniques. En novembre 1953, un événement indirect conditionne le devenir des Citizens : la défaite 3-6 de l’Angleterre face au Onze d’or hongrois. L’observation du positionnement de Nándor Hidegkuti, avant-centre en retrait de la ligne d’attaque, inspire le coach Les McDowall et donne naissance au Revie Plan. En singeant le schéma tactique hongrois, City retrouve des couleurs et Don Revie, en position d’attaquant central-organisateur, est élu meilleur joueur de l’année 1955 par la Football Writers’ Association (FWA)[4]. Porté par ce système, nouveau pour le football anglais, Manchester City atteint la finale de la FA Cup en 1955, puis s’impose l’année suivante face à Birmingham City (3-1).

Ce match à Wembley installe Trautmann dans la légende du football britannique : commotionné en plongeant dans les pieds d’un adversaire à 17 minutes du terme de la rencontre, il perd connaissance. On le ranime avec des sels, on lui passe une éponge sur la nuque, il se relève malgré la douleur et reprend le jeu faute de remplacement à l’époque. A la fin du match, on le soutient jusqu’à la loge royale afin qu’il reçoive sa médaille de vainqueur et on le reconduit à Manchester. Souffrant le martyr, il se rend à la Royal Infirmary trois jours plus tard, là où un chirurgien lui apprend qu’une vertèbre cervicale est fracturée. Rescapé de combats effroyables durant la guerre, miraculeusement intègre après ce choc, il se remet de la mort accidentelle de son fils ainé quelques semaines plus tard et poursuit sa carrière jusqu’à la quarantaine, jouissant d’une aura dont il n’aurait jamais imaginé disposer dans le camp de travail de Marbury Hall.

6e ex aequo – Antoni Ramallets

Quand il s’agit de s’extasier sur les gardiens espagnols, ceux ayant évolué au FC Barcelone ne viennent pas immédiatement à l’esprit. N’en déplaise à ses aficionados, Víctor Valdés n’a jamais fait rêver quiconque ne supportant pas les Culés. Andoni Zubizarreta ? Son jeu traduisait la crainte qu’on pouvait lire dans ses yeux. Être destitué au profit de Carles Busquets, ses pantalons longs et ses airs de ballerine inélégante, constitue un puissant indice quant à son niveau réel. Urruti, Artola ? D’honnêtes remparts qui ne peuvent rivaliser avec Iribar ou Arconada dans l’illustre lignée des portiers basques. Miguel Reina et Salvador Sadurní ? Concurrents durant de longues années, aucun n’a su s’imposer. Confronté à un dilemme insoluble, le coach Vic Buckingham avait décidé de faire jouer l’un à domicile et l’autre à l’extérieur au début des années 1970. Il reste Antoni Ramallets. Les images de la traumatisante finale de Coupe d’Europe des clubs champions européens 1961 ne plaident pas pour lui, coupable au même titre que les poteaux carrés du Wankdorfstadion de Berne[5]. Il s’agit là d’une des ultimes apparitions de Ramallets – 37 ans – et elle gâte l’empreinte du gardien qu’il fut durant une décennie.

Né à Barcelone en 1924, la vocation d’Antoni Ramallets est la conséquence d’un embonpoint dont il peine à se départir durant son enfance. Ses excès pondéraux disparaissent à l’adolescence et le gamin replet s’efface au profit d’un jeune homme à la silhouette athlétique. Il apparaît sur la scène locale avec le CE Europa au début des années 1940 sans attirer l’attention du Barça. Les Blaugranas l’identifient alors qu’il évolue à Mallorca, en seconde division. Ils le prêtent au Real Valladolid et l’incorporent enfin à leur effectif professionnel en 1947 en tant que suppléant de Velasco. Ramallets assiste en spectateur aux sacres nationaux du Barça en 1948 et 1949 (un unique match de Liga en deux ans) et paraît condamné à ce statut de remplaçant jusqu’au 20 novembre 1949. A l’occasion d’un déplacement à Vigo, Velasco est victime d’un décollement de la rétine et doit sortir avant la pause alors que le score est de 2-2. Dans Mundo Deportivo, l’envoyé spécial le dédouane de toute responsabilité sur les deux buts, « Velasco n’est resté que 40 minutes entre les poteaux mais durant ce laps de temps, il fit la démonstration de sa classe d’excellent gardien ». Dans les instants qui suivent son entrée en jeu, Ramallets s’incline une première fois, « sur un tir lointain sans angle » constate le journaliste manifestement désabusé. Le match s’achève sur le score de 6-4 pour le Celta, le chroniqueur louant la performance offensive des Galiciens et passant sous silence la prestation d’ensemble du gardien remplaçant.

Cette rencontre précède celles prévues pour le 50e anniversaire du FC Barcelone, Palmeiras et le champion du Danemark Kjøbenhavns Boldklub étant invités à Les Corts. Les affiches et les résultats erratiques du Barça peinent à mobiliser le public, contraignant les dirigeants catalans à déployer les grands moyens. Dans La Vanguardia du 26 novembre, on peut lire « Le Conseil d’Administration du C. de F. Barcelona souhaite adresser un appel aux établissements commerciaux de notre ville pour les exhorter à autoriser leurs employés et collaborateurs qui le demandent, selon les modalités et la rémunération convenues conjointement, à assister aux matchs qui, à l’occasion des Noces d’Or, auront lieu au stade de Les Corts aujourd’hui et mardi prochain, de 15h à 17h ». Le directeur technique s’invite dans Mundo Deportivo, le principal relais propagandiste blaugrana. Dans un long entretien, il vante le potentiel du Barça et assure que la défaite à Vigo n’est due qu’à l’exceptionnelle performance du Celta. Il couvre d’éloges Ramallets, « formidable en dépit des quatre buts encaissés sur lesquels même le meilleur Zamora se serait incliné ». Ben voyons ! Cette conjoncture favorable, Ramallets la met à profit pour réaliser de grandes performances, sauvant les siens d’une fâcheuse défaite face au Palmeiras de Jair et Canhotinho (2-2).

L’ascension d’Antoni Ramallets est dès lors fulgurante malgré une annus horribilis pour le FC Barcelone. Promu gardien principal, il est retenu par la fédération pour participer à une tournée au Mexique en mai 1950 destinée à observer des joueurs susceptibles de compléter la sélection espagnole en partance pour la Coupe du monde au Brésil. Choisi en tant que troisième gardien après Iñaki Eizaguirre et Juan Acuña, a priori condamné au statut de remplaçant, Ramallets déjoue les pronostics. Eizaguirre déçoit énormément face aux Etats-Unis alors qu’Acuña souffre d’une mésentente aux relents politiques avec le sélectionneur Guillermo Eizaguirre (sans lien de parenté avec Iñaki). Titulaire face au Chili, Ramallets réalise plusieurs arrêts réflexes essentiels à la victoire de la Roja (2-0). Puis vient le moment de gloire contre l’Angleterre, un succès 1-0 qui doit autant au goleador Zarra qu’au jeune gardien catalan. Sur les ondes, le radioreporter Matías Prats dit de Ramallets qu’« il vole comme un chat ailé » et lui assure une notoriété nationale.

S’il ne révolutionne pas le poste de gardien, s’il n’est pas d’une absolue régularité, la détente, le sens du placement et la vitesse d’exécution font de Ramallets LE gardien espagnol des années 1950. Avec le Barça de « las cinco copas » en 1951-52[6] et celui de Helenio Herrera tombeur du Real Madrid en Liga à la fin de la décennie, il écrit deux des plus belles pages de l’histoire blaugrana. Admiré en tant que Gato del Maracanã, il serait devenu un objet de culte à Barcelone s’il n’avait laissé échapper un maudit ballon en cloche un soir de printemps 1961 à Berne.

6e ex aequo – Rogelio Domínguez

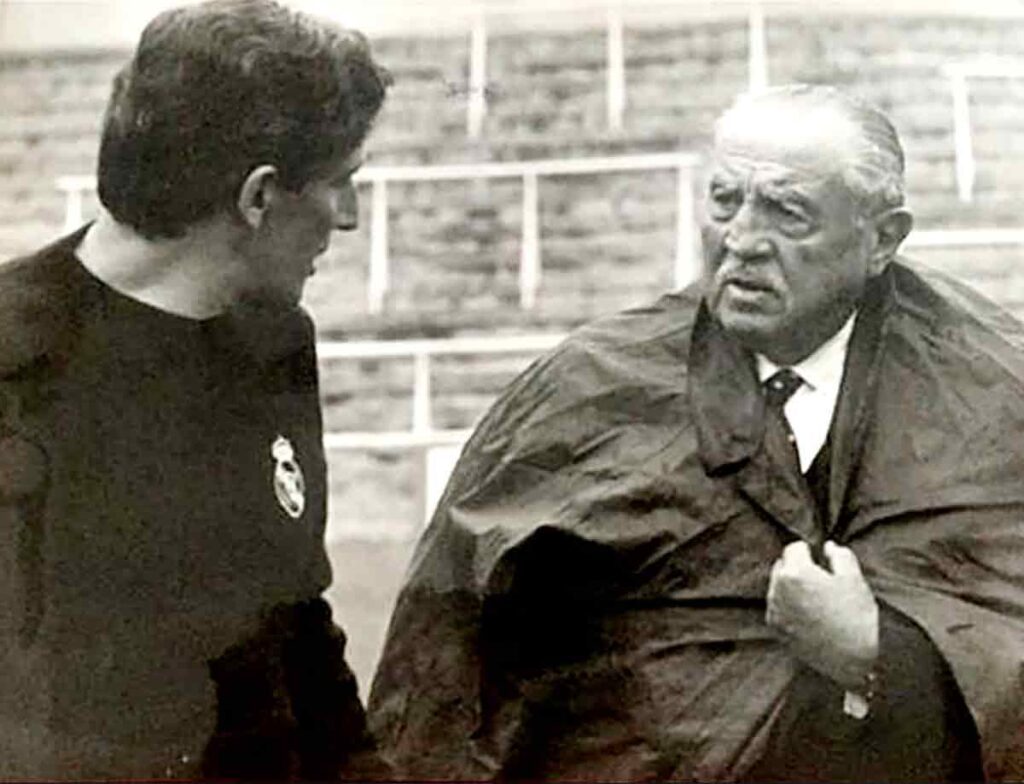

Disons-le tout de suite, le classement de Rogelio Domínguez est flatteur. Plusieurs membres du jury se seraient-ils soumis aux pressions occultes de Florentino Pérez ? Rien ne l’indique, heureusement ! Acceptons simplement la faillibilité de la rédaction de Pinte2foot, confrontée à l’écueil que constitue un palmarès riche de deux finales européennes victorieuses avec le Real Madrid.

Repéré par l’ex-stratège et entraineur de River Plate Carlos Peucelle, Rogelio Domínguez est orienté vers le club ami du CS Dock Sud afin d’y parfaire son apprentissage. Profitant de sa proximité géographique avec Dock Sud, le Racing Club de Guillermo Stábile souffle le grand espoir aux Millonarios. Il débute en équipe première en 1951 mais ne dispute aucune des rencontres ayant mené la Academia à son troisième titre national consécutif, loin dans la hiérarchie des arqueros derrière le titulaire Antonio Rodríguez et ses remplaçants Héctor Grisetti et Alberto Leoncio Favalli. Après le retrait de Rodríguez, happé par la politique au service de Juan Perón, Stábile permet à Domínguez de changer de statut et l’installe comme numéro un au cours de l’année 1953 alors que le Racing rentre dans le rang comme en témoigne sa décevante tournée européenne de 1954.

Appelé en sélection par son mentor Stábile pour le Championnat panaméricain 1956 en même temps que Sívori et Maschio, Domínguez accroit son exposition en triomphant avec les Carasucias lors de la Copa América 1957 organisée par le Pérou. On remarque alors l’envergure de ce gardien efflanqué, la photogénie de sa gestuelle sans totalement mesurer l’efficacité de son engagement. Jeune, séduisant, El Flaco devient bankable, ce qui n’échappe pas à l’intermédiaire tout puissant Félix Latronico. Au cours de l’été 1957, Latronico entreprend de dépouiller l’Albiceleste de ses meilleurs éléments. Grand exportateur de joueurs argentins, l’impresario place Omar Sívori à la Juventus, Humberto Maschio à l’Inter et Rogelio Domínguez au Real. Que les talents offensifs sudaméricains soient la proie des clubs européens, cela n’a rien de nouveau. En revanche, que le Real Madrid et le FC Barcelone se mettent en quatre pour obtenir les faveurs d’un gardien argentin, fût-il d’origine galicienne, cela relève de l’inédit. Outre un certain talent, Domínguez dispose d’un atout fondamental au moment où le football européen se densifie physiquement : sa taille, de 1m87 à 1m90 selon les sources. A titre de comparaison, le portier merengue Juanito Alonso mesure 1m72.

Soutenu par l’entraineur Luis Carniglia, un autre poulain de l’écurie de Félix Latronico, Rogelio Domínguez impose sa grande carcasse entre les poteaux du Real. Mais dès le début de l’année 1958, Alonso est à nouveau titulaire et soulève en tant que capitaine la troisième Coupe d’Europe des clubs champions européens. El Flaco aurait-il à son tour brandi les trophées 1959 et 1960[7] si Alonso n’avait été diminué par une maladie pulmonaire accélérant sa fin de carrière ? Rien n’est moins sûr car Domínguez vit ses deux dernières saisons madrilènes sur le banc, devancé par Vicente puis Araquistain.

De retour en Argentine en 1962, il ne parvient pas à déloger Amadeo Carrizo de River Plate alors qu’en sélection, lors de la Coupe du monde 1962, Antonio Roma a les préférences de Toto Lorenzo[8]. Domínguez poursuit sa carrière à Vélez, Cerro, Club Nacional (finaliste de la Libertadores 1967) et Flamengo, exploitant jusqu’à 40 ans une carte de visite riche de ses titres avec le Real Madrid.

(Deuxième partie disponible ici)

[1] Rino Ferrario gagne le surnom de Lion de Belfast.

[2] L’Argentine bat l’Irlande du Nord 3-1 et il faut un match d’appui contre la Tchécoslovaquie pour que les Ulstermen se qualifient après prolongations 2-1 en l’absence de Gregg.

[3] L’Irlande du Nord s’impose également dans le British Home Championship à égalité avec l’Angleterre en fin d’année 1958.

[4] Bert Trautmann obtient la distinction en 1956, premier joueur étranger à être récompensé.

[5] Défaite 2-3 contre Benfica, Costa Pereira étant sauvé à plusieurs reprises par les montants.

[6] Liga, Copa del Generalísimo, Coupe Latine, Coupe Eva Duarte et Coupe Martini&Rossi.

[7] Vainqueur de la Coupe Intercontinentale 1960 face à Peñarol, il réalise une grande performance à l’aller au Centenario dans des conditions dantesques pour obtenir le 0-0.

[8] Il dispute la dernière rencontre de l’Argentine au Chili face à la Hongrie (0-0).

Castilho, daltonien, c’est vrai…

Nelson Rodrigues, fan de Fluminense. Quelle est son œuvre principale ?

Il est considéré comme un grand dramaturge mais je ne connais rien de son œuvre hormis quelques textes en tant que journaliste supporter de Flu. Célèbre également pour être le frère de Mário Filho.

La plus connue c’est probablement Vestido da noiva. C’est sur la mémoire et les hallucinations, un peu comme le film L’Échelle de Jacob, sauf que le traumatisme n’est pas la guerre mais un accident de voiture.

On peut aussi la comparer à Johnny s’en va en guerre, puisque la femme sujette au traumatisme est dans un lit à l’hôpital.

J’aime cette période de Flu, avec Didi, Télé Santana, Waldo… Y a quelques similitudes entre Castilho et Emerson Leao. 4 présences aux Mondiaux mais jamais titulaire au bon moment.

Dominguez, il y est pas que pour sa carrière au Real. Il est quand même très reconnu dans son pays et au Racing.Lors du top Racing j’avais lu que Perfumo, le n1 du Racing, le considérait comme le meilleur. Bon, surement qu’il y a un biais très racinguista dans ça … mais bon beaucoup de grands joueurs furent élogieux envers lui.

Pour ce qui est du triplé de 49-50-51, évidemment qu’il était numéro 3 il avait 18 ou 19 ans en 51. Aucun club ne filait les buts à un gamin de moins de 20 ans. Mais au milieu des années 50, c’était le meilleur gardien argentin, le Racing n’a pas été sacré champion mais se maintenait très haut. L’équipe avait baissé mais Dominguez était indiscutable et participait aux bons résultats, c’est 3-4 fois sur le podium au milieu des 50, avec une grosse défense dont Rogelio n’était pas étranger à ça. Dommage pour lui, il s’est barré au Real et le Racing est sacré en 58. Alors Stabile, qui était coach du Racing lors du triplé faut-il le rappeler, lui a bien facilité le passage en sélection c’est sûr. Mais Rogelio a aussi assuré, le Sudamericano 57 est tellement mythique et ancré dans les mémoires que n’importe quel joueur du onze a forcément une côte de popularité supplémentaire.

Dominguez était parmi les meilleurs sur les années 55-56-57, assurément le meilleur argentin avec Carrizo c’est certain. Le reste au Real j’en sais trop rien, je suis pas spécialiste du club madrilène, mais bon il a pas du venir et jouer que pour sa taille. Après à son retour en Argentine, il avait clairement baissé de niveau, mais on est dans les années 60 c’est pas le sujet du jour.

Suis pas convaincu ! Dominique Colonna était le meilleur gardien français, 3e en 1958, bon, ça n’en fait pas un génie eh eh. A propos de Rogelio, certains témoins rapportent qu’il y a souvent eu confusion le concernant entre une esthétique réelle et une efficacité discutable. Un bon agent, un entraineur ayant le même agent, et pourtant il n’arrive pas à détrôner Alonso que personne ne considère comme un astre. Il perd sa place après une période difficile en janvier 1958 et ne la récupère qu’après la blessure de ce même Alonso. Il n’est même pas capable de s’imposer contre Vicente et Araquistain. A la limite, je lui donne du crédit à la fin de sa carrière, avec le Racing. Pour le reste, bof bof…

Oui je veux bien que ces années Real ne sont pas les meilleures, qu’il a « surfé » dessus pour certains, je me suis pas aventuré là dessus, on est d’accord. je le souligne qu’il revient moins bon qu’il n’en est parti du Racing (et aller à River dans l’ombre de Carrizo fut pas le bon choix). Mais sa carrière ne se résume pas à ses années Real. Qu’il était très bon sur 3-4 saisons au Racing et au niveau sudaméricain dans les meilleurs (y’a pas non plus pléthore de très bons gardiens à ce moment là), un très bon tournoi avec l’Albi, c’est surtout ça. je ne dis pas qu’il a été le gardien dominant pendant 10 ans. On va pas me dire que les 4 autres de cette fournée soient meilleurs non plus, à part peut-être Gregg ?

Colonna n’a pas eu vraiment sa chance en EDF, il a surtout brillé avec Reims.

J’ai tendance à considérer Remetter meilleur qu’Abbes et Colonna mais était-ce vraiment le cas ?

L’Ecosse qui élimine l’Espagne, l’Irlande du Nord qui élimine l’Italie, cela faisait 4 nations au Mondial 58. Et pas des moindres dans le cas des Gallois de Charles et de l’Ulster de Blanchflower. Ils ont jamais fait des tournées comme pour les Lions au rugby ?

des XI UK y’a eu ce fameux match où ils mettent une pilule au XI Monde au lendemain de la seconde guerre mondiale. Il y en a eu d’autres, et ils ont pas été à leur avantage par la suite. Pour les JO, ils font des 11 UK je crois. Après, l’intérêt du bazar cela aurait été quoi ? Les Lions du Rugby ça marche parce qu’ils vont dans des les pays du commonwealth en mode vieux empire britannique, en dehors tous le monde s’en foutrait.

Oui, les rencontres de célébrations, y en a un paquet mais des tournées ?

Don Revie n’est pas qu’un grand technicien, c’est vrai. D’ailleurs, quid de ses relations avec Busby, autre ancien joueur de City ?

Trautmann ne pouvait être absent de ce top. Son histoire est incroyable.

J’ai longtemps cru que les gardiens espagnols étaient condamnés à être mauvais. Et Zubi est en partie responsable. Pas souvenir d’un grand match de sa part avec la sélection ou le Barça. Mais j’ai quand même de l’affection pour lui et sa détente…

Zubi qu’est ce qu’il était très moyen, je l’ai toujours vu vieux et emprunté haha … Et en France ceux d’avant te parlaient sans cesse d’ Arconada et l’Euro 84, effectivement t’avais l’impression que les Espagnols avaient que des quiches au buts dans les années 90, parce qu’en Liga t’avait pas mieux non plus.

Buyo… Canizares fait un bon match face aux Coréens en 94, un nul, mais Zubi reprend par ma suite sa place. Bon après, j’ai jamais trouvé Santi extraordinaire non plus.

Le Barça dispose d’un jeune et bon gardien en la personne de Joan Garcia, un pur produit de l’Espanyol ayant rallié le rival. Il est celui qui sauve le RCDE de la relégation l’an passé et il réalise un excellent début de saison avec le FC Barcelone, avant qu’il ne se blesse.

Entre le CE Europa et Mallorca, Ramallets a joué deux années à San Fernando, à 10 kms de Cadix. La ville où je suis né. Et je pense qu’il devait faire son service dans la marine, comme c’était le cas de mon père au moment de ma naissance. Vu qu’il n’y avait pas maternité dans le village familial, ils étaient venus chercher ma mère en jeep pour qu’elle accouche à l’hôpital militaire du coin. Moi, l’anti-militariste de base qui doit son premier souffle à des bidasses. Haha

Le père d’Iñaki Eizaguirre était un grand gardien de la Real.

Yep et son fils Ignacio junior a tenté (en vain) de s’inscrire dans les pas du père et du grand-père.

A propos d’Ignacio, il n’est plus titulaire à Valence alors qu’il est encore le gardien de la Roja. En toute logique, Acuña aurait dû débuter la CM.

Pauvre Rogelio… Je pensais sa carrière plus estimable.

En 60 en finale, il n’a presque rien à faire et il encaisse quand même 3 pions. Le seul match que j’ai vu de lui.

Trautmann, elu meilleur joueur du championnat. Il faudra attendre plus de 20 ans pour qu’un continental soit sacré à nouveau. Le néerlandais Frans Thijssen, avec Ipswich.

Il y en eut très peu, faut dire – bien moins que des Sud-Africains, par exemple.

C’est même extraordinaire que deux d’entre eux aient été sacrés meilleur joueur du championnat…… Car que Mühren fût également sacré, et c’était alors 100% des continentaux qui remportaient ce titre individuel, non?

J’ai certes bien, confusément, l’idée de l’un ou l’autre autres joueurs continentaux dans le foot anglais d’élite, je veux dire : outre Trautmann, Thijssen et Mühren, mais..mais ça ne me revient pas, j’ai peut-être rêvé??

Et dire qu’aucun de ces trois-là n’était une star du foot continental..

Y a Dominguez et même pas Vignal, le meilleur gardien français des early fifties. A moins qu’il ne soit 5ème, mais j’en doute, les 4 premières places étant réservées à Yachine, Beara, Grosic et Gilmar.

Yachine sera plus dans les 60′, non ? En tout cas, j’ai voté pour cette période mais y a débat.

De toutes façons Yachine était moins bon que Ruffier !

Pour faire mon intéressant, je l’ai mis premier des années 60 et 2ème des années 50 derrière Beara.

Il mériterait sur les deux décennies mais c’est surtout les Sixties qui sont sa décennie.

Le stade de Laranjeiras donne souvent de magnifiques photos en noir et blanc. Il devait être sympa à vivre. C’est un coin avec beaucoup de végétation à Rio ?

C’est globalement le cas dans tout le Rio historique.

J’aimerais bien un jour écrire comme Verano et Khiadiatoulin. Existe-t-il une formation gratuite pour les boomers pauvres ?

C’est en forgeant qu’on devient forgeron.

Et en sautant à la perche qu’on devient Vigneron ?

Et c’est en se mouchant que l’on devient moucheron.

Et en maquant qu’on devient…Macron ?

En errant qu’on devient Néron ?

Et en buvant qu’on devient VanBaston ?😂

Je te conseille de viser moins haut pour le moment. Essaye déjà d’écrire comme Bobbyschanno, c’est une étape à ta portée 😉

ps : je déconne, Bob, t’énerve pas !

Bobbyschanno n’a pas le petit grain de fantaisie des deux sus-nommés !

Il écrit divinement bien et se place souvent dans le rôle de l’historien. Il est plus rigoureux que Khia et moi ne le sommes. Et il sait faire preuve de fantaisie, rappelle toi l’intro pour le portrait d’Etienne Mattler.

Nan mais c’est pas bientôt fini toute cette gentillesse ?!

Et c’est bobbyschanno, pas Bobbyschanno !

Robert Channeau, l’historien d’extrème-droite ou Bobby Chano et ses Chanettes, le rocker ringard des sixties ?

C’est le même.

Entre bobbyschanno et Verano et Khiadia, il y a quand même pas mal d’échelons, voire plusieurs divisions d’écart !

L’un est lorrain, l’autre béarnais, je crois.

Bah tu sais les identités, ce qui importe c’est ce qu’on en fait.

C’est ben vrai ça !