Après le succès international du top des défenseurs, P2F s’est lancé dans un top des… gardiens de but ! Toutes les deux semaines, vous retrouverez les portraits des plus fameux derniers remparts classés des années 1920 aux années 2010. Une façon de mettre en lumière un poste trop souvent mal-aimé, trop souvent ringardisé dans les cours de récré. Bonne lecture !

Aníbal Paz, dit el Canario, a joué 15 saisons pour Nacional. Une rencontre qui n’aurait jamais du avoir lieu… Son père docker était un fervent supporteur de Peñarol et ne dissimula pas sa colère quand son rejeton, portier pour Bella Vista, signa sans le prévenir chez le grand rival, quelques jours après une sollicitation carbonera. Réponse pragmatique d’Aníbal : « Papa, on n’a rien à manger. Ne t’énerve pas. » Une prime à la signature de 1 200 pesos, ce que refusait de lui donner Peñarol, un salaire de 40 pesos par mois, une fortune, le père remise aussitôt son courroux et ne peut que s’incliner devant la clairvoyance de son fils. Car une des qualités qui distinguaient Paz, était son implacable détermination. Une éthique de travail, sans nuage de fumée ni tangos endiablés, bien éloignée des standards de l’époque.

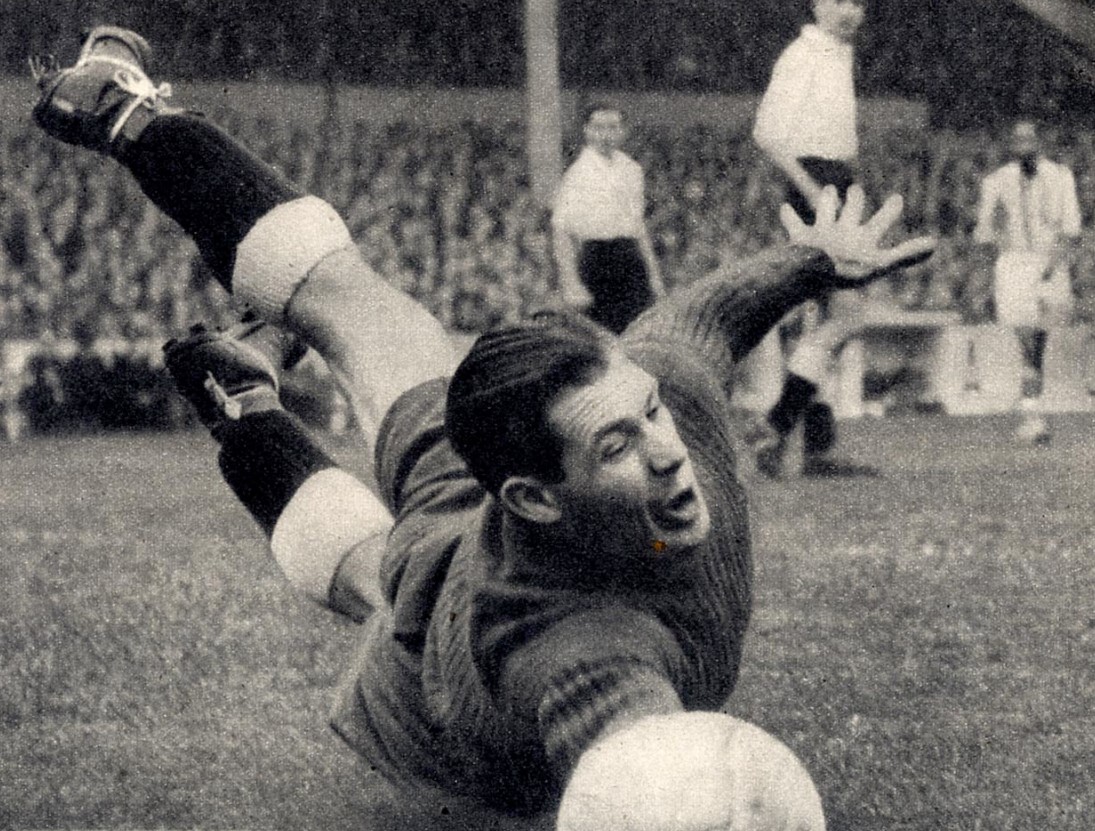

Son premier Clásico a lieu le 11 juin 1939, neuf titres nationaux suivront, au son d’un orchestre devenu mythique, le Quinquenio de Oro. Volpi, Ciocca, Atilio García, Ballesteros et Bibiano Zapirain assurent une cadence démentielle, Paz se doit d’être vigilent. Et donc il s’agite, lion ne tenant pas en cage, sort de sa surface. Hurle « à moi ! » dès que la gonfle ose s’approcher de lui, cri repris par tout un stade tant il terrorisait l’attaque adverse. Paz, c’est aussi une allure. Ballon dans les mains, sans jamais le plaquer contre sa poitrine, magnifique short, il se comportait en gentleman, refusant de souiller l’héritage des Flaco García ou autre Di Matteo. Positivement influencé par la soif de victoire de son capitaine Roberto Porta et par son coach, el Manco Castro, qui tente de le détourner des jeux d’argent, Aníbal fait ses premiers pas en sélection en 1940 face au Chili et réalise une grande prestation, ouvrant ainsi un cycle de 10 ans avec la Celeste.

Participant à quatre Copas América et titulaire lors de l’édition victorieuse de 1942, Paz affronte la féroce concurrence de Roque Máspoli en fin de décennie et prend part à la rencontre face à la Suède lors du Mondial 1950, avant de céder son poste au dernier rempart de Peñarol lors du mythique match face au Brésil. Un souvenir grandiose évidemment : « Cette finale était extraordinaire. Ces pauvres Brésiliens étaient désespérés, mais malgré tout, ils nous ont célébrés avec classe. Je me souviens que nous sommes partis à pied du Maracanã. Tout le monde nous saluait et nous applaudissait. Au restaurant de l’hôtel, ils nous ont accueillis comme si les Brésiliens avaient gagné le championnat. Personne n’a dit un mot de travers, ni sifflé, ni rien. Ce Brésil était si fort… » Celui qui fut surnommé Canario car sa mère refusait qu’il sorte de la maison sans porter un chapeau, travaillera par la suite au port, comme son paternel, et distillera quelques conseils au fameux gardien brésilien Manga lors de son passage à Nacional. Mort en 2013, à 95 ans, il était l’un des derniers survivants du Maracanazo.

Malgré une intense réflexion, notre comité d’experts (sic) n’a pu départager les trois prochains noms. Le gardien de la plus belle génération du Sporting Clube de Portugal, João Azevedo, a le privilège d’ouvrir le bal… Un événement décisif a définitivement hissé Azevedo au sein du Panthéon sportinguista. 1947, les rivaux lisboètes se jouent une nouvelle fois le titre lors de la dernière journée. Le Sporting, qui a un besoin vital de succès, mène au score lorsque que son portier se blesse à la clavicule, laissant son attaquant Jesus Correia prendre sa place dans les cages. Sentant ses coéquipiers en mauvaise posture, Azevedo, bien que diminué, revient sur le terrain mais est impuissant face à la frappe lourde d’Arsénio. Un partout, tout semble perdu… Oui mais non car Azevedo est tout bonnement infranchissable par la suite, utilisant son bras valide pour sortir une frappe d’Espírito Santo qui filait droit dans la lucarne, offrant à son équipe le supplément d’âme aboutissant à une inespérée 18ème couronne…

Celui que l’on surnomme El gato de Frankfurt est né à Barreiro le 10 juillet 1915 et rejoint le Sporting en 1935, après avoir été snobé par Benfica, en tant que troisième rempart des Lions, derrière le prestigieux gardien brésilien Jaguaré et Artur Dyson. Nullement impressionné par la concurrence, il inaugure quelques mois plus tard la première de ses 17 saisons de titulaire, faisant de notre homme le plus gros palmarès de l’institution avec huit titres nationaux et moult breloques… Courageux, preuve en est une rencontre jouée malgré 18 points de suture à la tête, Azevedo hérite du brassard au sein des fameux Cincos Violinos, après la retraite d’Álvaro Cardoso et ne céde le numéro 1 qu’en 1953 au jeune Carlos Gomes, autre grand gardien issue de la pouponnière de Barreiro.

Capé 19 fois en sélection, dans une époque où les matchs internationaux ne sont pas légion, il est époustouflant face à l’Allemagne en 1938, offrant à son pays, en manque de reconnaissance, un résultat probant à l’extérieur. Une apogée correspondant à une période orpheline de grandes compétitions qui lui ôte certainement une reconnaissance méritée… De taille modeste mais agile, intrépide et félin, Azevedo révolutionne totalement les perceptions de son poste au Portugal par son agressivité et sa témérité. Car João, un brin maso, n’est jamais meilleur que lorsque ça craque et dégouline, comme lors de cette finale de la Coupe 1948 où il intervient malgré un pied cassé ! Grincheux, fumeur invétéré, béret greffé au crâne, il devient par la suite chauffeur de taxi à Lisbonne et à Londres, avant de s’éteindre en 1991, chez lui, à Barreiro…

Torsten Lindberg, icône de l’IFK Norrköping, a subi de plein fouet la concurrence féroce de Sven Bergqvist et Kalle Svensson qui fut titulaire lors du bronze au Mondial 1950. Néanmoins ce gardien, imposant par la taille et puissant dans le jeu aérien, a su par son calme olympien apposer son nom au sein du gotha de son époque. Fils du directeur de l’entrepôt de la ville de Huskvarna, mains immenses, casquette grise usée légèrement inclinée et maillot bleu délavé, Lindberg errait sur sa banquise tel un ours polaire prêt à bondir sur sa proie. Ayant fait ses classes au sein de formations modestes, Torsten passe à la vitesse supérieure en intégrant Örgryte en 1939 mais, lassé par son emploi de plombier, succombe aux avances de l’IFK Norrköping quelques semaines plus tard.

C’est le grand tournant de sa carrière. L’IFK, sorti miraculeusement d’une profonde crise institutionnelle et financière, est redevenu ambitieux et Lindberg, désormais policier, partage le vestiaire avec des pompiers, lithographes ou autres soudeurs. Des anonymes qui ne vont pas le rester longtemps et qui s’adjugent six titres de champion en l’espace de neuf ans. Les premiers coups d’épaule de Bengt Gustavsson, la maestria de Nils Liedholm, la force de Gunnar Nordahl, l’IFK est un ogre charmeur à qui l’Europe entière fait les yeux doux… Au contraire de ses coéquipiers, Lindberg, homme chérissant plus que tout sa quietude, ne céde pas aux sirènes italiennes, mais s’évertue à faire vivre ce précieux héritage pendant 12 longues années. 12 saisons à braver les crampons dans la tronche, 12 étés à panser ses plaies le long de douces parties de pêche…

Il a 30 ans quand les Blågult daignent enfin l’installer dans le onze titulaire en 1947. Torsten fait immédiatement l’unanimité auprès de la presse locale : « La défense a été excellente mais le meilleur fut bien le gardien Torsten Lindberg, qui a tout repoussé, sauf l’impossible penalty. Prise de balle autoritaire, engagement à toute épreuve, le digne successeur de Bergqvist ? » Oui, Lindberg ira plus haut que son illustre prédécesseur au niveau palmarès puisqu’il obtient la médaille d’or aux Jeux olympiques 1948, au sein d’un effectif cinq étoiles. En finale, le terrible quintet yougoslave Wölfi-Vukas-Mitíc-Bobek-Čajkovski se casse les dents sur les poings de l’ancien plombier, Det avlånga landet, le pays allongé s’offre son plus beau succès. Un résultat de prestige qu’il confirmera deux ans plus tard au Brésil…

Pour certains spécialistes du Rubro-Negro, le plus grand gardien de l’histoire du club… Si il a conquis ses principaux titres de noblesse dans les années 1950, le paraguayen Sinforiano García a offert à son pays quelques moments d’anthologie dans la décennie précédente. Portier bien malgré lui, après avoir remplacé au pied levé un blessé, l’ancien douanier devient titulaire du Cerro Porteño en 1944. Ses qualités ne passent pas inaperçues et il défend brillamment les cages de sa sélection lors des Copa America 1946 et 1947 où les Guaranis font mieux que se défendre. Sinforiano est de la splendide victoire face aux Máspoli, Obdulio Varela et Schiaffino, avant de définitivement clore le débat sur son niveau, en écœurant la troupe des Tesourinha, Zizinho et Jair Rosa lors de l’édition 1949. Le modeste Paraguay atteint des sommets continentaux inespérés, deux places de dauphin consécutives. Pour les observateurs neutres, García aura été l’étoile de la compétition.

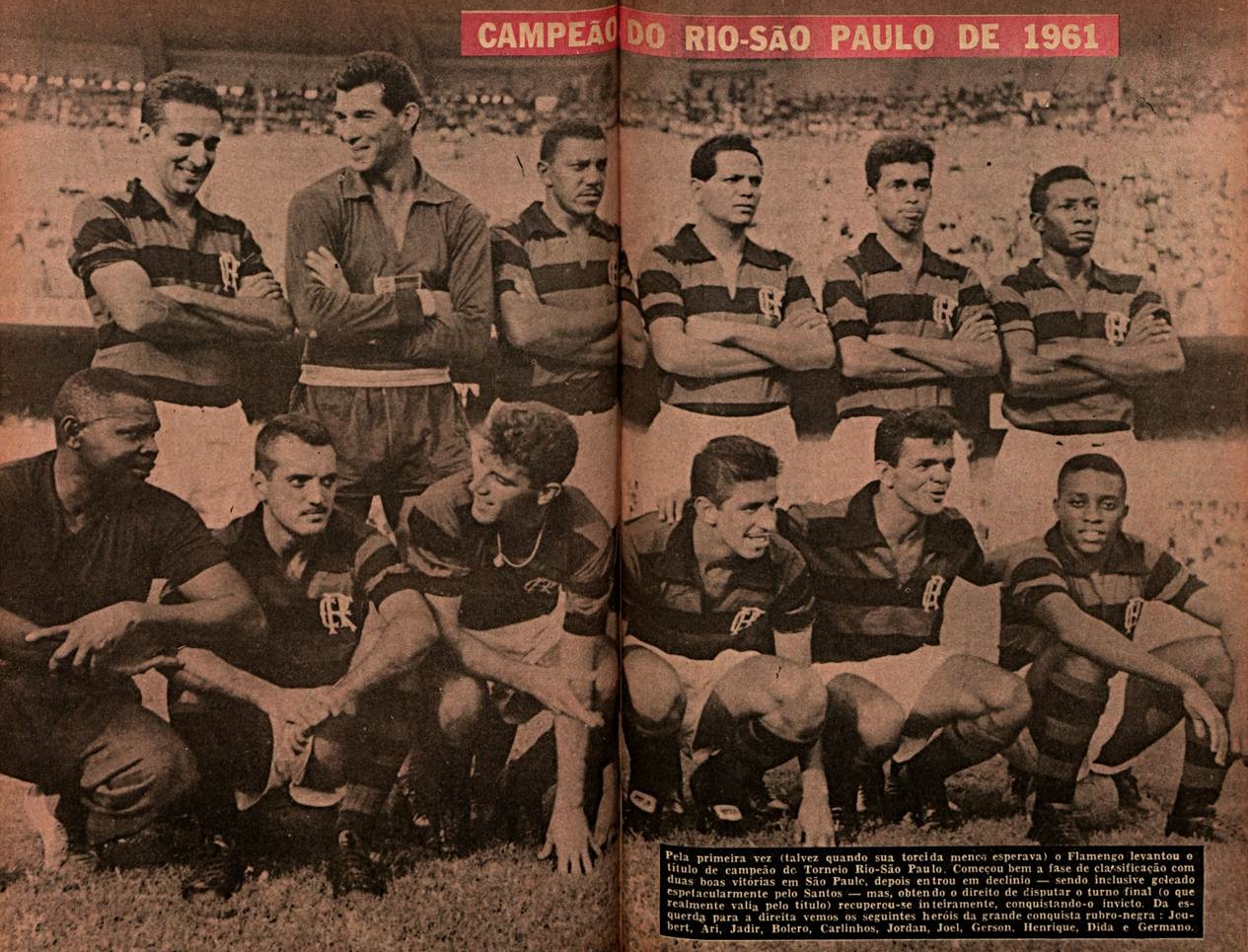

Le Brésil ne va pas l’oublier. Botafogo semble tenir la corde mais Flamengo le devance sur la ligne en envoyant son directeur Francisco Abreu directement négocier à Asuncion. En signant chez le puissant voisin, Sinforiano fait une croix définitive sur la sélection mais Rio saura récompenser ce choix. Le Mengão vit une terrible période de sécheresse depuis le départ de Flávio Costa pour Vasco da Gama en 1946 et aucun successeur à l’expérimenté Jurandyr n’a su prendre la relève. Pour ses débuts, García se montre intraitable face à Arsenal. Si incisif que les Anglais n’hésitent pas à le piétiner lors d’une action anodine au sol, provoquant une splendide bagarre générale ! Physique, ses atouts étaient son sens du placement, son envergure, ses excellents réflexes et une audace sans cesse renouvelée. Malgré une blessure à la clavicule en 1950 qui faillit lui ôter la vie, Sinforiano profite d’une tournée européenne un an plus tard pour asseoir son aura sur un club qui retrouve enfin les sommets. Flamengo ne craint désormais plus le Vasco…

L’arrivée à Gávea en 1953 de son ancien sélectionneur Manuel Fleitas Solich va toutefois couper l’elan de García. Soupçonné d’être happé par la nuit, en surpoids, une futile erreur sur une frappe de Garrincha lui fait perdre la confiance de son technicien qui le remplace par l’argentin Chamorro. Son rival diminué lors d’une confrontation vitale quelques semaines plus tard, Garcia fait taire les sceptiques : » Je n’aurais pas dû jouer aujourd’hui, mais Chamorro était malade. J’ai toujours été titulaire à Flamengo et je suis déterminé à le redevenir Je dois retrouver confiance. J’ai juste besoin d’une opportunité, et si je l’obtiens, je ne la laisserai pas tomber pour le reste de ma carrière. » García tiendra parole, trois titres Cariocas consécutifs, partagés avec Chamorro, viendront remplir son escarcelle. Un triplé qui fit date… Celui qui fut élu meilleur gardien de Flamengo en 1982 par Placar quitta ce monde en 1992, borgne et sans le sou. Mais a-t-on besoin de voir pour se laisser bercer par les légendes ?

Entre 1933 et 1964, Manchester City n’aura connu que deux gardiens. Le plus jeune, l’allemand Bert Trautmann dont le nom apparaîtra peut-être dans la décennie 1950. Son prédécesseur, Frank Swift, le gamin de Blackpool. Deux patronymes indétrônables dans la mythologie mancuniennne… Surnommé Frying Pan Hands pour ses mains gigantesques, Swift fut un des premiers à distiller de longues remises à la main. Showman dans l’âme, son sourire communicatif, son habitude de saluer les belles frappes de l’adversaire, son autorité dans la surface en firent rapidement un des favoris de la foule. Après avoir quitté l’école pour travailler pour Blackpool Gas Works, organisant des sorties en voilier l’été, Swift devint un membre de City en 1932, à 17 ans à peine. Aux côtés des Busby et Eric Brook, il remporte la Cup un an plus tard, une émotion si forte qu’elle le fit s’évanouir dans les vestiaires !

C’est véritablement en 1937 qu’il acquiert une renommée qui ne l’abandonnera jamais. Au sein d’une escouade offensive mais peu portée sur le travail défensif, Swift colmate les brèches et réalise quelques prouesses permettant à son club de remporter son premier championnat. Ses dirigeants ont la brillante idée d’aller célébrer ce sacre à Berlin devant 70 000 spectateurs mais, bien qu’amicalement invités à faire le salut nazi, les Mancuniens s’en tiennent à un sobre garde-à-vous. L’honneur est sauf malgré une défaite sur une inhabituelle boulette de Swift. Que ce soit pour Stan Mortensen ou Stanley Matthews, Frank n’avait pas d’équivalent parmi ses contemporains car comme le soulignait le premier Ballon d’or : « De tous les gardiens de l’époque, Frank Swift était mon préféré. Grand homme au caractère encore plus imposant, Frank était si spectaculaire qu’il frisait l’acrobatie. Il avait des mains comme des pelles et sa détente lui permettait de réaliser des arrêts inconcevables. Lorsqu’il quittait sa ligne, il fondait littéralement sur le ballon. Malgré sa taille imposante, Frank avait une allure aussi gracieuse qu’un oiseau. C’était un véritable casse-cou. Son indifférence face au danger en disait long sur son courage. »

Sa carrière amputée par le conflit mondial, où il sera agent de police spécial, Swift, 33 ans, permet à City de retrouver l’élite et connaît sa première cape en 1946 face à l’Ulster. Un poste de titulaire qu’il conservera pendant trois années. Devenu le premier gardien capitaine des Three Lions depuis 1873, Frank représente la Grande-Bretagne lors d’un match de gala en 1947 et écrit sa plus belle partition dans le chaudron du Stadio Comunale de Turin en mai 1948. Devant 58 000 supporters en feu, sa témérité entre les poteaux transforme les célébrations du 50ème anniversaire de la Fédération italienne de football en une veillée funèbre. Un 4-0 net et sans bavure, le vieux Vittorio Pozzo sort du stade sous les quolibets. Pour Billy Wright, il s’agit tout simplement de « la plus belle prestation jamais vue de la part d’une équipe anglaise. » Swift deviendra par la suite journaliste au sein de News of the World et eut l’infortune d’être victime de la catastrophe aérienne de Munich en 1958…

(Deuxième partie disponible ici)

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Top 10 - Flamengo (2/2)

ajde59 30/01/2026

Top 10 - Flamengo (1/2)

ajde59 28/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2010 (deuxième partie)

Khiadiatoulin 21/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2010 (première partie)

Khiadiatoulin 19/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (deuxième partie)

Rui Costa 07/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (première partie)

Rui Costa 05/01/2026

Rétrospective 2025 : nos moments de football de l’année

g-g-g 31/12/2025

Ernst, Henk, Ben, Théo…et les autres (5/5) : Le cerveau

Alexandre 29/12/2025

Ernst, Henk, Ben, Théo…et les autres (4/5) : Retrouvailles

Alexandre 19/12/2025

Un siècle de portiers : les années 1990 (2nde partie)

ajde59 17/12/2025

Un siècle de portiers : les années 1990 (1re partie)

ajde59 15/12/2025

Top 10 – Atlético Mineiro (2e partie)

Verano82 14/12/2025

Top 10 – Atlético Mineiro (1ère partie)

Verano82 12/12/2025

Un siècle de portiers : les années 1980 (deuxième partie)

Alexandre 03/12/2025

Un siècle de portiers : les années 1980 (première partie)

Alexandre 01/12/2025

Ernst, Henk, Ben, Théo…et les autres (3/5) : Le Maître

Alexandre 29/11/2025

Argentinos Juniors : le meilleur était à venir

ajde59 28/11/2025

Un siècle de portiers : les années 1970 (deuxième partie)

g-g-g 19/11/2025

Un siècle de portiers : les années 1970 (première partie)

g-g-g 17/11/2025

Ernst, Henk, Ben, Théo…et les autres (2/5) : L'avisé

Alexandre 14/11/2025

Un siècle de portiers : les années 1960 (deuxième partie)

Verano82 05/11/2025

Un siècle de portiers : les années 1960 (première partie)

Verano82 03/11/2025

Ernst, Henk, Ben, Théo…et les autres (1/5) : Le formateur

Alexandre 02/11/2025

Un siècle de portiers : les années 1950 (deuxième partie)

Verano82 22/10/2025

Un siècle de portiers : les années 1950 (première partie)

Verano82 20/10/2025

Je me souviens... (troisième partie)

Alfredo Puskás 18/10/2025

Je me souviens... (deuxième partie)

Alfredo Puskás 16/10/2025

Je me souviens... (première partie)

Alfredo Puskás 12/10/2025

Un siècle de portiers : les années 1940 (deuxième partie)

Khiadiatoulin 08/10/2025

Un siècle de portiers : les années 1930 (deuxième partie)

bobbyschanno 24/09/2025

Merci amigo.

Lindberg a t il réellement eu des propositions italiennes ? Si oui, c’est un puissant indice quant à son niveau. Car comme le mentionnait Bobby dans les séries précédentes, le gardien n’est plus le héros passé, ce rôle est dévolu à l’attaquant. Parmi les cohortes de Suédois en Italie, je ne vois que des milieux ou attaquants. Recruter un gardien étranger était une incongruité ! Svensson par exemple n’a jamais été sollicité par les clubs italiens.

J’étais tombé sur une allusion dans un texte, oui. Mais j’imagine que ce n’était pas très concret. Sinon, il aurait évidemment accepté.

Qui sait, peut-être avait-il, comme son illustre homonyme des années 20, une bonne raison (genre privilégier une situation pro à plus long terme) pour rester en Suède?

Quelle profession exerçait ce Lindberg-ci au civil? Ce peut être un bon indice. Jusqu’au mitan des années 60, je connais plus d’un joueur pro, parfois hautement qualitatifs et dans des championnats de tout premier plan, qui jugèrent plus intéressant de privilégier une carrière autre que le football.

Lindberg, plombier à la base. Ensuite policier.

Merci!

Il me semble l’avoir placé haut dans mon vote, l’était temps que je le sache..

Et tu avais écrit tout cela, au temps pour moi (lu en désordre tantôt).

C’est des JO, ça incline raisonnablement à relativiser..mais j’ai déjà lu plusieurs fois des Suédois affirmer que l’équipe de Suède de 48 était la meilleure de leur Histoire. Et que ce gardien n’en était certainement pas un maillon faible.

Et quand tu regardes la composition de l’IFK Norrkoping de l’époque, avec Liedholm, Nordhal ou Gustavson, y avait de quoi faire de jolis trucs en Europe…

Je ne connaissais pas ce Ballesteros que tu cites parmi les attaquants du quinquenio. J’ai checké, passage assez bref avec le Club Nacional en tant que remplaçait du maître Porta. Un autre qui demeure une figure notable de cette période est Mandrake Castro sur l’aile droite, successeur de Volpi.

Pour être sincère, dans la fournée du jour, je connaissais que Swift et Azevedo. Garcia au Flamengo est une belle découverte !

Une surprise, la place du Paraguayen. Il bénéficie de ses bonnes prestations lors de la Copa 49 organisée au Brésil en l’absence de l’Argentine et avec une Celeste bis ou ter. Bon il se prend quand même sept buts contre la Seleção ! Pour tout dire, je ne l’ai pas cité dans ma liste et je ne me suis même pas posé la question de sa présence dès lors que Barbosa écrase tout au Brésil sur la deuxième moitié de la décennie.

Oui, il s’en prend 7 en match d’appui pour l’obtention du titre mais en poule, le Paraguay bat le Brésil et c’est véritablement là qu’il tape dans l’œil des Brésiliens.

Et pour Garcia, il subit quand même pendant plusieurs saisons au Flamengo la concurrence de Chamorro l’argentin. Que personnellement, je ne connaissais pas. L’Argentin est plus qu’une doublure.

Guilherme Espírito Santo, dont je parle dans le paragraphe sur Azevedo, est certainement la première légende noire du foot portugais. Une figure de Benfica et le recordman du saut é hauteur, longueur et triple saut de l’époque !

Pedro Pichardo quoi !

Je me demandais pourquoi le nom de Swift me parlait et la conclusion m’a donné ma réponse… Journaliste pour Munich 58, c’est quand même pas de bol.

Je crois ne pas prendre beaucoup de risque en déclarant que Swift et Trautmann sont les plus grands gardiens de l’histoire de City. Me vois mal choisir Hart ou Ederson qui sont pourtant plus titrés. Un Joe Corrigan peut certainement prétendre au podium.

City est de ces 3-4 clubs anglais que je crois détenteurs d’une culture du goalkeeping plus prononcée qu’ailleurs.

Un que tu n’as pas cité par exemple, un tout bon : Tony Coton.

Et je n’ai mis qu’une citation de Matthews sur Swift mais j’en ai trouvé plusieurs d’autres contemporains du gardien qui étaient toutes aussi dithyrambiques.

C’est manifestement le vieux Gallois Bryn Jones qui bouscule Sinforiano García et met le feu aux poudres lors de la tournée 1949 d’Arsenal. Les Gunners reviennent au Brésil en 1951 (tournée calamiteuse) pour y affronter à peu près les mêmes clubs cariocas que deux ans auparavant à l’exception de Fla remplacé par América. Les conséquences de ce free fight comme le relève la presse anglaise de l’époque ?

Et je viens de voir qu’en 1951, le Racing prête Albert Guðmundsson à Arsenal le temps de cette tournée.

Vous êtes tous là en fait ? Ca vous intéresse pas, la Ligue 1 ? Il y a même un gardien dans l’article, lâchez un peu les mecs morts avant votre naissance pour partager votre culture sur le niveau de jeu de Metz ou d’Angers.

Suis passé te voir perso. Mais j’ai pas été bien reçu… Hehe

Fiou, les années 40… Un sacré angle mort dans mes (maigres) connaissances sur le foot.

L’Europe, en PLS avec sa guerre stupide, qui laisse l’AMS se remettre des suites de la professionnalisation et reconquérir la suprématie mondiale qu’elle avait cédée dans les années 1930… Pas étonnant, donc, de déjà retrouver deux Sud-Américains… en attendant le probable raz-de-marée dans la deuxième partie du classement !

Le retour sur le devant de la scène des Nordiques, aussi, qui s’annonce, après un Danemark fortiche dans les années 1900-1910, une Suède à un bon niveau dans les années 1920-1930 et des Norvégiens souvent surprenants !

Vivement la suite…

C’est sur que quand on voit l’état de l’Europe à cette période, la présence d’Azevedo dans ce top est amplement méritée. Lui aura eu une carrière entière ! A voir si il y aura un Espagnol…

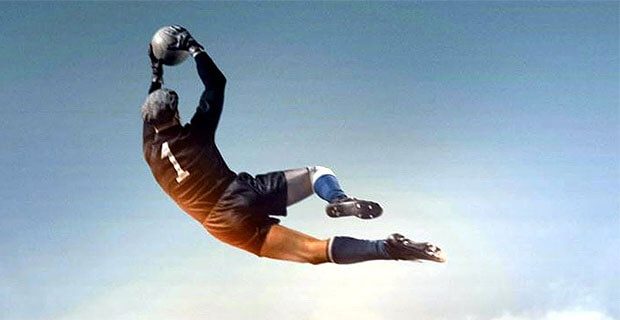

Ouais bon, t’as trouvé une photo où il arrête une balle hors cadre eh eh

Toi, t’étais pas fan de Paco Buyo. Ça se sent !

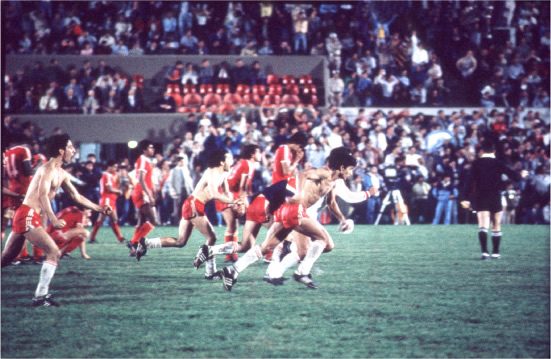

C’est quelle équipe en photo d’en-tête ?

Club Africain 1946

Pourquoi cette photo ?

Le gardien est connu ?

Non. Je voulais juste mettre une photo d’un gardien africain. Attouga, le gardien mythique joue au Club Africain de 58 à 79.

En tant que Toulousain, t’aurais pu choisir

Ibrir (à qui j’ai accordé mon vote). Traître !

Je suis objectif moi, monsieur ! J’ai pas Zamora numéro 1 des années 20 parce qu’il était de l’Espanyol !

je vais défendre un peu Sinforiano Garcia vu que je l’ai mis. Au Flamengo, il est surtout connu pour le double titre carioca 53-54.

Mais ne pas s’y méprendre, sa reconnaissance il l’a bien bâti et obtenu dans les années 1940, plus précisément lors des sudamericano 46, 47 et 49. Certes le Paraguay ne renverse pas la table, mais un renouveau pour les guaranis qui finissent deux fois deuxième en 47 et 49. 2-3 branlées prises, mais aussi de très bons résultats (victoire contre Uruguay en 46 et 47, nul contre le Brésil en 46, victoire contre le Brésil en 49 avant de prendre une rouste au match d’appui…) et les perfs de Sinforiano Garcia sont mises en lumière par la presse de l’époque sur ces matchs pour ces arrêts. Car il les multiplie sur certaines rencontres qui font office d’exploits à certain égards. Et sur ces quelques matchs , le grand (par la taille) gardien est vite catalogué comme impassable, une muraille… Donc ça a fait sa pub.

Et puis c’est mentionné. Il est arrivé au poste par hasard. Il a débuté comme arrière sa carrière au Paraguay, sans avoir percé et s’est une fois qu’il à enfiler les gants qu’il est devenu célèbre.

Après Placar le choisit en 82 en numéro 1 historique du Flamengo. Des décennies après ses exploits. Ça prouve bien qu’il a marqué le Brésil.

Après, l’histoire de Fla ne s’est pas construite autour de grands gardiens. En faisant un arrêt sur image en 1982, peu de noms me viennent à l’esprit hormis Amado (qui aurait dû être le gardien brésilien en 1930), Jurandir er Plassmann.

oui tout à fait, mais comme tu le dis dans le texte, il est recruté par Fla parce qu’il a performé avant au sudamericano avec le Paraguay.

Il est très bon aussi au Brésil vu qu’il a été nommé par Placar dans le onze historique de Fla comme tu le soulignes. Je l’avais dit dans un article du top défenseur, la revue avait édité des onze historiques par club dans les années 80 qu’elle avait actualisé dans les 90. Flamengo n’ayant pas eu de gardien notable (d’ailleurs le Brésil non plus en proportion) le choix était plus aisé de mettre Garcia. Jusque Raul Plassmann qui a du prendre le relais dans ce genre de considérations. Voir à l’heure actuelle, sûrement un autre plus récent.

Alors là, je ‘aurais jamais pensé trouver cette photo ici 😀

Et ça tombe bien, parce que le Club Africain (de Tunis) a été officiellement autorisé à exercer le 4 Octobre 1920 donc c’est juste bien pour l’anniversaire.

Sauf que cette équipe c’et celle du début de la saison du titre 1946-47 (le premier championnat remporté par une association ‘indigène’, pour reprendre la classification de l’époque coloniale), très précisément le 22 ou le 29 septembre 1946 et que le gardien, ce n’est pas Attouga (à l’état-civil, Sadok Sassi, 10 mois lors de la prise du cliché) mais Gaston Taïeb, ancien gardien de but de l’USTunisienne, ‘recueilli’ par le Club Africain en 1941 lorsque le régime de Vichy interdit à l’UST de pratiquer toute actvité.

…argh, au quizz j’aurais empoché cent points 😀

Je t’avais dit que je t’avais fait une dédicace ! Et merci pour le nom du gardien ! Gaston Taïeb , c’étaient quoi ses origines ? Je vois qu’un Sauveur Milazzo prend sa suite au Club Africain…

Je peux te faire la formation entière si tu veux 🙂

Alors, Gaston Taïeb est Tunisien, et étant de confession juive il a sous le protectorat la nationalité française (extension de la loi Crémieux à la Tunisie dans l’entre-deux guerres). Sauf que début 1941, on la lui retire, et il redevient simple sujet de l’Empire.

Bon, parler d’un tel sujet à la veille d’une date entretemps passée à la postérité est assez délicat et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que toutes les autorités ‘indigènes’ au Maghreb (je reprends le vocabulaire de l’époque) ont récusé les mesures vichyssoises (les temps ont salement changé). Du coup, si l’UST, club de la communauté juive, a été interdit d’activité (comme l’Italia de Tunis et les Savoia de La Goulette et de Sousse l’avaient été en juin 1940 lorsque Benito est entré jusqu’à Menton), les sujets Tunisiens de confession Juive peuvent eux continuer à jouer. Le Club Africain va donc le récupérer lui, ainsi qu’André Tuil, qui est dans le même cas.

Sauveur Milazzo, lui, il est comme moi : un pot-pourri de tout ce que tu peux mixer au hasard de l’histoire, ancêtres italiens (avec du maltais dedans) francisé par la République une ou deux générations auparavant (i.e, Aldo, fils de Giuseppe, nommant en Lorraine son petit Michel et non Michele). Milazzo par contre leur a succédé parce qu’ils sont retournés jouer à l’UST à la fin des années 40, et alors que lui-même avait déjà la trentaine bien sonnée, parce que depuis les années trente le C.Africain avait ouvert ses portes assez largement aux ‘non-indigènes’ (comprenez, non-musulmans; toujours selon la forme d’apartheid sportif en vigueur jusqu’à a fin des années 30 sur le terrain et jusqu’à la fin de la guerre parmi les dirigeants). Le Club Africain avait été la première association fondée exclusivement par des Tunisiens, il pouvait se le permettre 😉

Tiens sur la photo il y en a un qui a évolué une saison au FC Sète, Mustapha Dhib, qui est sur la gauche du gardien (la droite pour nous). 1949-50 et retour au pays.

Merci. Me doutais que la communauté italienne avait ses équipes mais pas les Maltais. Je vois les noms de Red Star et le Melita Sports.

Le Melita est en effet le club de la communauté maltaise, mais celle-ci 1) est déjà en cours de dilution lorsque les football prend son essor dans le pays 2) est trop réduite et sans aucun appui politique ou administratif pour l’aider à maintenir son club en état. Le Melita Sports disparaît avant la fin des années folles.

Le Red Star, c’est à l’Ariana (à l’époque distinct de Tunis, comme Saint-Ouen de Paris 😉 ) mais c’est plutôt un club dont les éléments sont Juifs et progressistes, type Hapoël.

Il ne faut pas oublier que les scènes sportive et culturelle ont été les premiers terrains de lutte émancipatrice dans le pays, et comme le sport par essence est égalitaire, c’est là que ça a bougé le plus vite. On a ainsi le Stade Gaulois, au départ quasiment réservé aux ‘métropolitains’ (parce qu’attention, tous ceux qui l’ont vécu le savent, y a les Français de France, et y a les Français du bled 🙂 Raoul Chaisaz, qui quitta Tunis pour le Stade Français, en fit l’expérience et raconta de quoi il se faisait traiter en cours de matches…), le Stade Gaulois donc qui avant la fin des années 20 a des ‘indigènes’ dans chaque ligne de son équipe.

De Paz ou de Maspoli : qui aura été le plus loué sur la scène intérieure? N’y a-t-il vraiment la moindre forme de débat?

Et, sait-on jamais : y avait-il quelque part un troisième larron de valeur, mais barré car n’évoluant pour l’un des deux grands?

Bah ils ont tout écrasé pendant 10 ans. Domination du Nacional au début des 40es et Paz en profite puis c’est au tour de Peñarol et de Máspoli. Je ne suis vraiment pas sûr que Máspoli ait été au dessus mais il a été immense lors du Maracanazo, alors…

Je me rappelle avoir voté pour Juan Acuna, mais c’était sans conviction particulière et je n’ai pas l’impression qu’on va retrouver son nom plus haut – ni nulle part donc.

Quatre fois lauréat du Trophée Zamora. Dans un pays où les gardiens sont une institution…………… ==> Je me suis dit que voilà qui méritait une citation, mais peut-être un hispanophone me détrompera-t-il?

Je trouvais son profil d’autant plus intéressant que, bon : pour ainsi dire un seul club, en l’espèce un club périphérique!, et pas bien plus de sélections dirait-on…… ==> Quoi que ce soit à en dire?

Pour Acun̈a, il faut savoir que ses Zamora lui ont ete attribués rétrospectivement. Le trophée date de 1959. Et qu’il récompense, non le meilleur gardien de la saison, mais celui qui prend le moins de buts en moyenne. Plus facile quand tu joues chez un cador. Coucou Victor Valdes ! Mais oui, être titré 4 fois quand tu joues pour le Depor, c’est balèze. Surtout qu’il y 9 ans d’écart entre le premier et dernier trophée. Le Depor finit dauphin en 50, il me semble.

Zamora lui-même aurait désigné Acuña comme son successeur… mais ce dernier était manifestement hostile au pouvoir et en froid avec le zélé serviteur franquiste à la tête de la sélection, Guillermo Eizaguirre.

Eizaguirre (à ne pas confondre avec le gardien de Valence des années 40, Ignacio Eizaguirre, lui aussi international) a gardé les buts du Sevilla FC dans les années 30 en étant une immense star locale et aurait probablement accompagné Zamora en Italie en 1934 sans une blessure. D’un milieu aisé, son père frôle la mort dans un attentat anarchiste. Quand le soulèvement nationaliste survient, il se range dans leur camp et participe à la prise de la ville par les militaires. Un franquiste convaincu, tout l’inverse d’Acuña. Cela fera le bonheur de Ramallets’en 1950, on en reparlera.

D’ailleurs, c’est intéressant de constater qu’un autre grand joueur à la carrière internationale brisée pour ses idées politiques, Pahin̈o, était comme Acuña, galicien. Comme quoi Franco ne faisait pas forcément recette dans sa région d’origine.