(Première partie disponible ici)

Un natif du Grand Duché dans nos colonnes ! Né en 1916 au Luxembourg, à Oberkorn, c’est en Lorraine où ses parents tiennent un café que le jeune Julien Darui grandit. Enfin grandit, façon de parler, puisqu’il n’atteindra pas le mètre 70. Toutefois son exceptionnelle détente attire rapidement l’attention du voisin de Charleville, escadron de deuxième division, où il côtoie un certain Helenio Herrera. A 19 ans seulement, il est de l’inattendue finale de Coupe 1936 face au Racing. La défaite est douloureuse mais la carrière de Darui semble lancée sous les meilleurs auspices. Car Darui a un style à part. Spectaculaire, vif, ne craignant pas de sortir loin de sa base, il incarne la modernité dans le foot français. Pour lui, le gardien se doit d’être l’instigateur des offensives de son équipe et l’Olympique Lillois, son nouveau refuge, se délecte de ses initiatives. En 1939, Darui drague à nouveau la Vieille Dame, deuxième échec, le Racing ayant apparemment décidé de lui mettre des bâtons dans les roues…

Sa notoriété naissante lui permet de connaître sa première sélection cette même année face au mastodonte hongrois. La troupe de Ben Barek, Mattler et Diagne obtient un nul valeureux mais l’atmosphère n’est plus à la légèreté. Prisonnier de son époque, Julien rejoint en catimini un Red Star qui n’a plus le brio des années 1920 mais suffisamment d’atouts en attaque (Aston et Simonyi) pour se défaire de Sète en finale de la Coupe 1942 ! Voilà notre Darui, enfin récompensé à sa troisième tentative… Fils du Nord, Julien retourne à Lille et perd encore en finale de Coupe, avant de s’adjuger le titre de champion de France en 1947 sous les couleurs du CO Roubaix-Tourcoing. Marquer de son empreinte le foot hexagonal ? Fait !

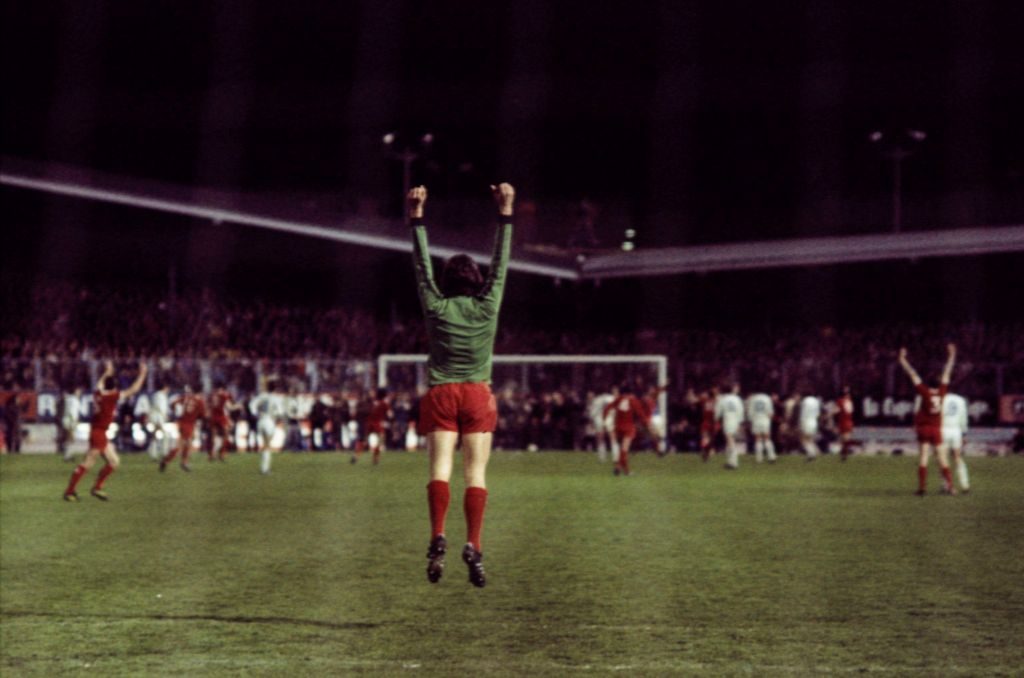

Les armes définitivement rangées aux vestiaires, Darui peut enfin s’épanouir à l’étranger et vit son jour de gloire avec les Bleus en écœurant les Anglais à domicile en 1945. Un nul inédit aux allures de triomphe, sous les yeux du général Koenig et de parachutistes français et après avoir arrêté un penalty, s’il vous plaît ! Indéboulonnable et porteur du brassard, une première pour un gardien, Darui mène la France sur une superbe série d’une unique défaite en onze rencontres, en ayant par cinq fois gardé ses cages inviolées. Honoré par une sélection européenne en 1947, il perd sa place après un France-Belgique raté dans les grandes largeurs en 1948 et subit la féroce concurrence d’un René Vignal qui l’idolatrait plus jeune. Son retour en grâce, trois ans plus tard, est un échec. Darui n’a plus les mêmes réflexes ni le même statut et voit ses coéquipiers voter pour un autre partenaire lors d’un rassemblement en Ecosse. Engagé un temps par le cirque Pinder, Darui, l’homme qui défia la logique, sera élu gardien français du XXème par l’Équipe en 1999.

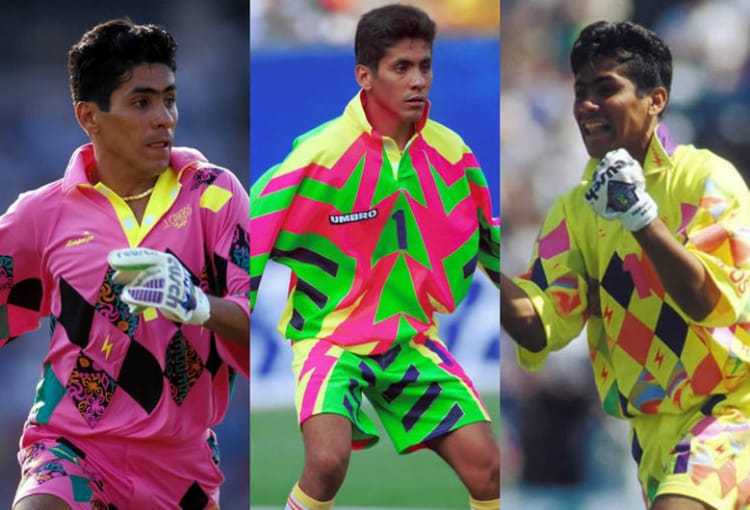

Jusqu’à l’éclosion de Messi, le recordman de rencontres en Copa America… Celui que l’on surnommait el Sapo, le crapaud, est indissociable de Católica, sa maison de toujours. Là où il revint couvert de fleurs, après avoir charmé l’Argentine. Sa première apparition sous le maillot des Cruzados est un calvaire. Sergio ramasse huit fois le ballon au fond des filets mais les journalistes présents ce jour-là s’empressent d’écrire que, sans lui, la déroute aurait été bien pire… Né dans une famille bourgeoise d’origine écossaise, son éducation, son charisme et ses indéniables qualités en font incontestablement la première star du foot chilien. Repéré dès ses 15 ans, Livingstone pense décrocher le gros lot en rejoignant l’Unión Española mais ne joue pas. Déçu, il s’inscrit à l’Universidad Católica afin d’étudier le droit.

Revenu à ses amours juvéniles, Sergio intègre rapidement l’équipe de l’Université et fait ses débuts en 1939. Agile et doté d’une détente animale, séducteur sur la pelouse comme en dehors, il est rapidement appelé en sélection en 1941, une première pour son club, et inaugure un long bail de 13 ans avec la Roja. Dès sa première apparition continentale, Livingstone est couronné gardien de la compétition et permet à son pays d’obtenir le bronze. Cinq éditions suivront, pour 34 rencontres, rendant son nom familier des aficionados. En 1943, c’est le grand saut, sous les couleurs du prestigieux Racing. Recruté pour la coquette somme de 280 000 pesos, Livingstone ne reste qu’un an mais laisse une trace indélébile dans le cœur de l’Academia. Jamais avare de bons mots, capitaine, succèdant à José Salomón, dans un bateau à la recherche de sa gloire passée, Sergio est comme un poisson dans l’eau à Avellaneda. Ses performances clouent le bec des sceptiques mais deux êtres lui manquent terriblement. Sa fiancée Lucía et Católica…

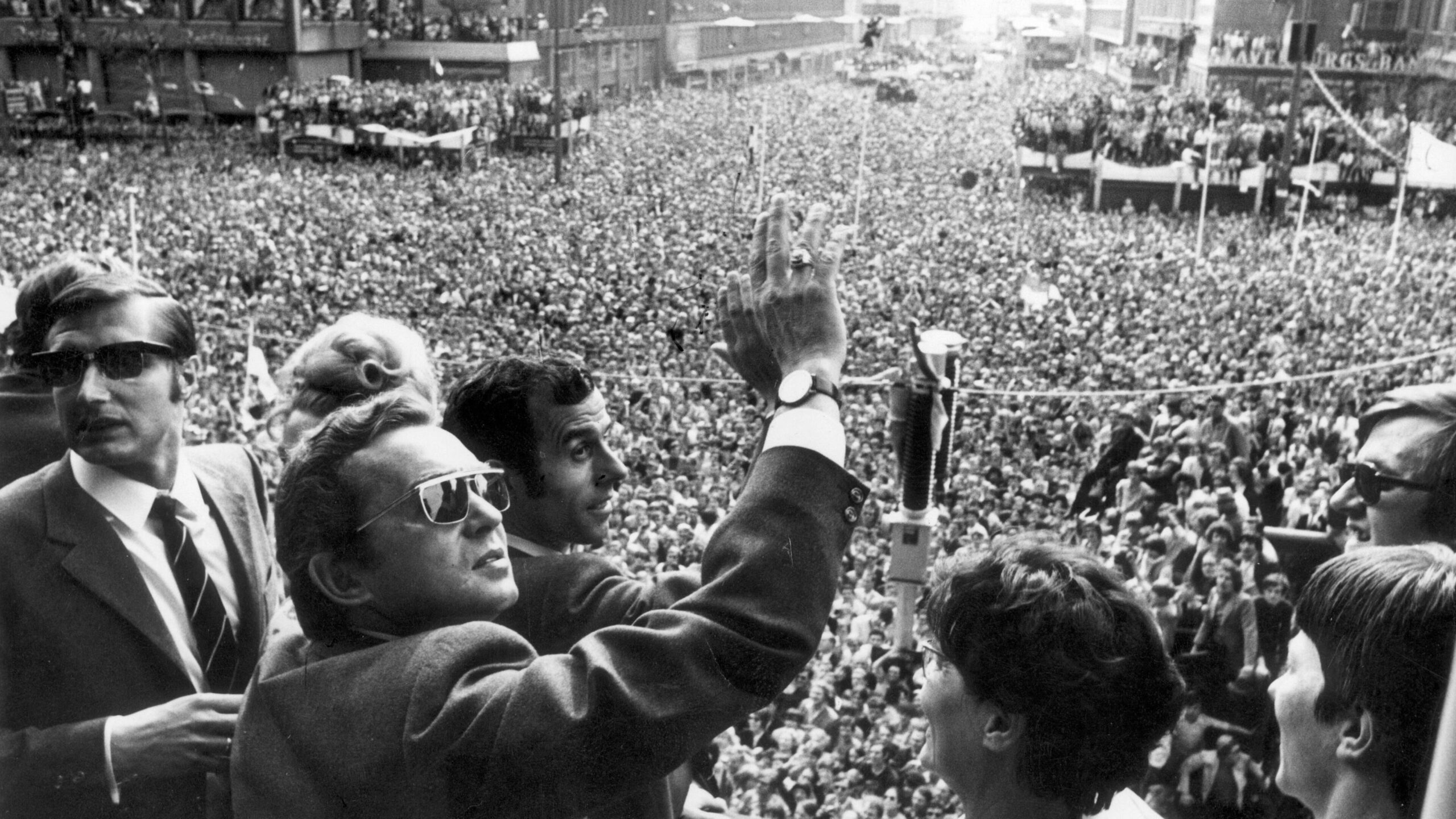

Le romantisme ayant parfois du bon, le retour du goéland Livingstone sur ses terres coïncide avec les nouvelles ambitions des Cruzados. Sergio accompagne l’arrivée en fanfare du Charro Moreno à Santiago. Católica est enfin titrée en 1949. Sergio le sera à nouveau cinq plus tard et il touche enfin au graal mondial lors de l’édition 1950 au Brésil. Chez les spécialistes de Católica, seuls Alberto Fouillioux, Alberto Acosta et Nestor Gorosito sont suffisamment dignes d’éloges pour s’asseoir à sa table… Devenu homme de médias, les plus physionomistes le reconnaîtront en début de retransmission de la fameuse finale de Libertadores 1991, remportée par Colo Colo. Même fine moustache, mêmes éloquence et élégance, une figure malgré le poids des ans car « les plus jeunes ne peuvent comprendre le niveau d’idolâtrie envers Sergio. La première fois qu’il est revenu au Chili, après avoir joué pour Racing, il est arrivé en train à la gare de Mapocho. La foule l’attendait, l’a porté sur ses épaules. Ensuite, ils lui ont proposé de se présenter comme candidat politique. Telle était la popularité d’El Sapo. »

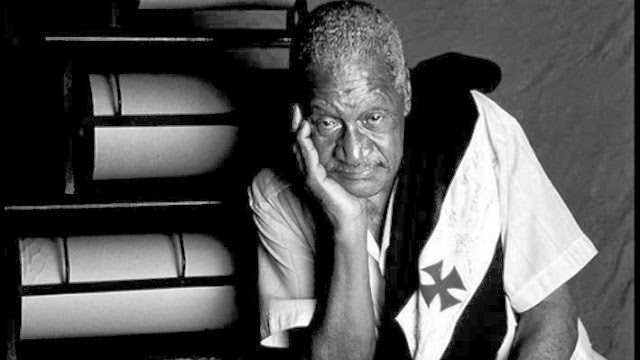

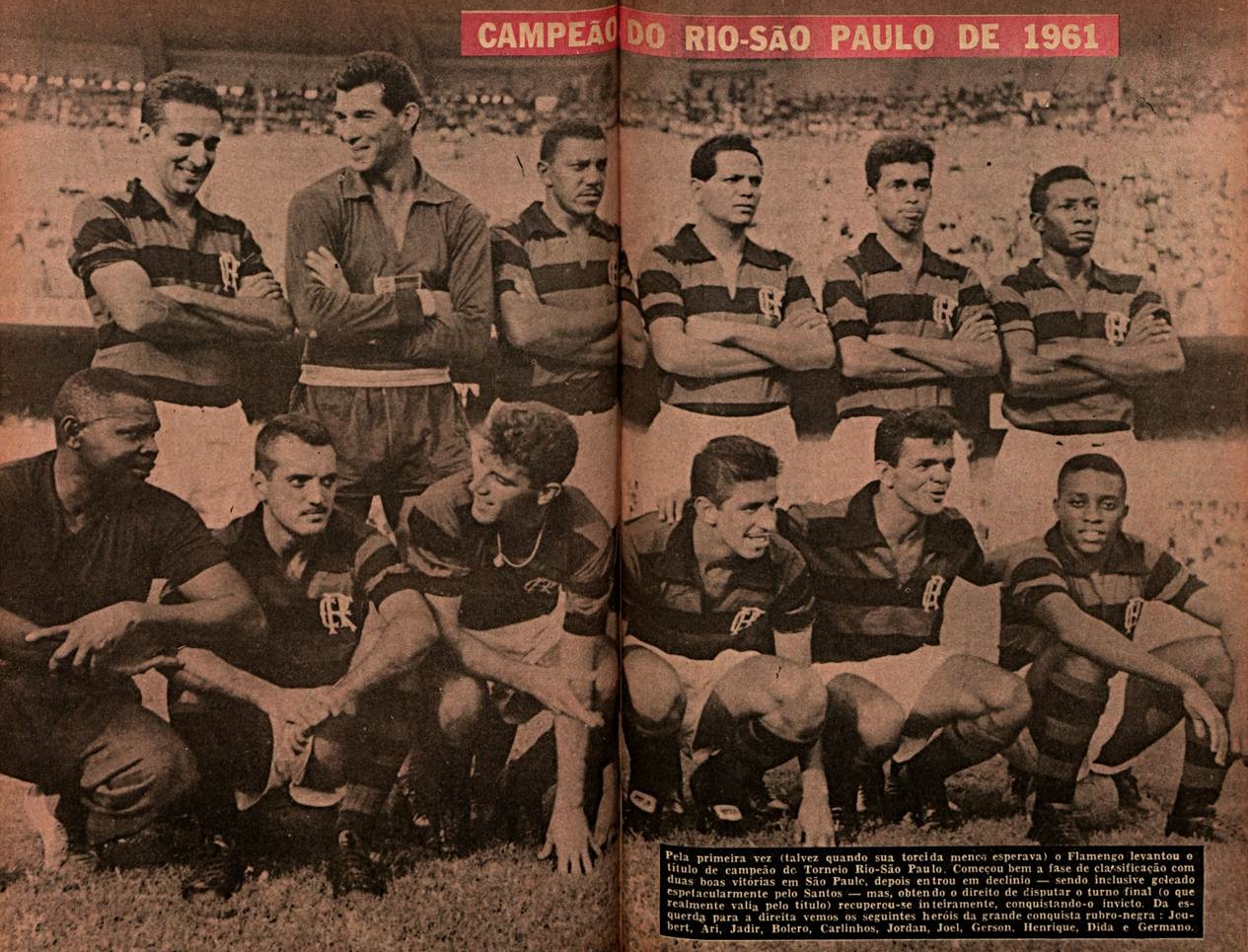

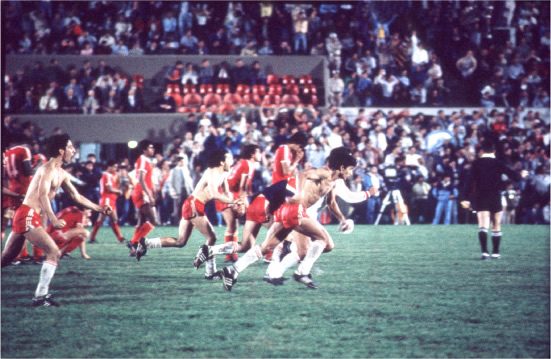

Le coupable idéal… De héros à paria, l’existence de Moacir a basculé le 16 juillet 1950. Sa couleur de peau, les admirateurs qui se volatilisent ou qui l’injurient désormais en plein jour, les portes de la Seleção qui se referment sur lui en 1994, de peur de réveiller le mauvais sort. Une vie de pestiféré. « Au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, je paie depuis plus de 43 ans pour un crime que je n’ai pas commis. » Que répondre à un destin et un pays qui vous ont sciemment tourné le dos ? Simplement que Moacir n’était pas la roue d’un carrosse à qui l’on file l’unique dossard restant mais un portier d’une infinie qualité. A une époque charnière, où le Brésil s’obstinait à ne plus courber l’échine… Né à Campinas, en 1921, il est le cinquième rejeton d’une famille de onze enfants et part vivre chez sa sœur à São Paulo 12 ans plus tard, à la mort de son paternel. Au départ ailier, il trouve sa voie dans les cages lors d’un banal match de quartier et tape dans l’œil du fameux Domingos da Guia qui glisse son nom aux dirigeants du Vasco.

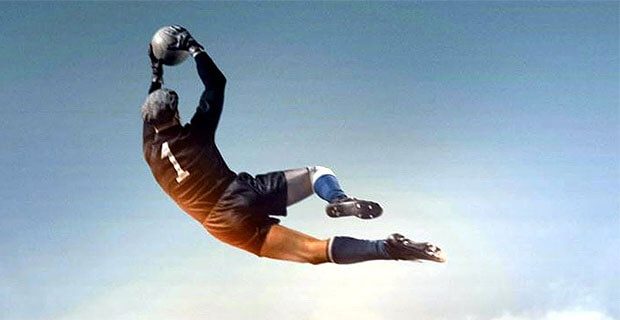

Son arrivée à Rio est difficile. Une main cassée le laisse sur le carreau de longs mois mais Moacir s’accroche et devient titulaire en 1946. Bonne pioche, le Vasco est l’équipe de la décennie. Expresso da Vitóría, le menton d’Ademir, les frappes de Chico et Fraçia, l’escadron forgé par Ondino Viera et poli par Flávio Costa ravage tout sur son passage, que ce soit au pays ou à l’étranger. Son système de jeu est révolutionnaire, Moacir ne l’est pas moins : « C’était l’éclair. Il effectuait des bonds félins dans les airs, le corps à l’horizontal, le ballon ne pouvait lui empêcher. Le temps semblait soudainement s’arrêter… » Convoqué dès 1945 pour la Copa Roca, il remporte la compétition. Deux Copas Rio Branco dans la besace et une d’America plus tard, personne n’interroge la place de Moacir dans les compositions. La Seleção est prête pour la fête du millénaire…

Le 16 juillet 1950, Moacir franchit donc le seuil des traîtres à la nation. Il n’est pas seul, Juvenal et Bigode, d’autres noirs, l’accompagnent dans les murmures, mais il est clairement la cible. Certainement parce que la foule le considérait comme un rempart infranchissable. Et si nous ne pouvons compter sur Barbosa, que nous reste-il ? A se demander si l’anonymat n’aurait pas été une bénédiction… Une mère qui le désigne du doigt dans une boulangerie, devant son fils, en lui expliquant qu’il est la cause des malheurs du peuple, des poteaux du Maracanã qu’il aurait mystérieusement récupéré pour allumer un barbecue païen, Moacir, c’est l’histoire faite de cicatrices mais sans entrée au Panthéon. Tout ça pour un futile jeu de pied-ballon qui rassemble autant qu’il ne consume intérieurement…

Un de mes oncles s’appelle Julio. Ça vous fait une belle jambe, je le sais, mais j’aimais bien quand il nous amenait pêcher en plein océan. Julio Cozzi ? Ouais, pas mal… En parlant d’océan, Cozzi est le symbole du Calamar, celui de Platense. « Si j’avais joué pour Platense, j’aurais été la doublure de Julio, car il était meilleur que moi » étaient les propos du phénomène Amadeo Carrizo. Le patriarche Américo Tesoriere ne le contredit pas. Pour lui, Cozzi est simplement le meilleur gardien qu’il ait jamais vu, en Amérique du Sud ou ailleurs. Que dire de plus… Bien qu’évoluant dans une formation modeste, le jeune Cozzi se fait un nom grâce à sa lecture du jeu et ses intuitions carnassières lors des duels au penalty. La liste de ses victimes est prestigieuse : Labruna, Corbatta ou Lángara. Taquin, il sera le premier gardien à inscrire un but des onze mètres dans le championnat colombien !

Cozzi et Platense étaient faits l’un pour l’autre. Son père entraînait au club mais ne croyant pas à son don, il ne doit sa carrière qu’à un piège tendu par deux amis. Une discrète séance de tirs s’averant en réalité être un essai ! Nous sommes en 1941, Julio a 17 ans et joue son premier match pro face à Atlanta. Apprenant son métier pas à pas, il devient indéboulonnable deux ans plus tard. Sa sérénité entre les poteaux, sa solidité dans les airs et sa capacité à faire vivre les offensives impressionnent. À l’approche de la Copa América 1947, le sélectionneur Stábile décide qu’il est temps de récompenser ses excellentes performances. Au sein d’une constellation d’étoiles, Cozzi ne dépareille nullement et s’offre le plus beau trophée continental. Rencontrant par la même occasion, un homme qui va compter dans sa vie, un certain Alfredo Di Stéfano. Julio est fier comme un pape de ses six récentes capes, il n’en connaîtra plus d’autre…

Son niveau n’en est pas la cause. Cozzi, comme beaucoup, épouse la contestation des footeux argentins exigeant de meilleures conditions salariales en 1949. Déçu par les réponses des dirigeants et attiré par les contrats lucratifs venus de Colombie, il rejoint les Millonarios de Bogotá qui n’ont jamais aussi bien porté leur nom. El Ballet Azul offre un spectacle enivrant, remporte championnat sur championnat et toise frontalement le monde. Quand vos compagnons de routes se nomment Pedernera, Di Stéfano ou Nestor Rossi, il y effectivement de quoi bomber le torse. Adoré des Cafeteros, Julio y gagne une nouvelle patrie et un surnom qui claque, el Arquero del Siglo ! Revenu contraint et forcé en 1955, après la dissolution de la ligue pirate, Cozzi porte à nouveau les couleurs de Platense, avant de filer à Independiente, où il retrouve son vieux complice Pedernera. Jusqu’à ses derniers soupirs, amoureux transi de Platense, il s’asseyait discrètement dans les travées du Vicente López et papotait avec les vieux qui l’avaient connu sur un terrain. Les jeunes aux alentours se doutaient-ils qu’ils avaient devant eux l’icône ultime de leur club ? Voire le plus grand gardien de son époque…

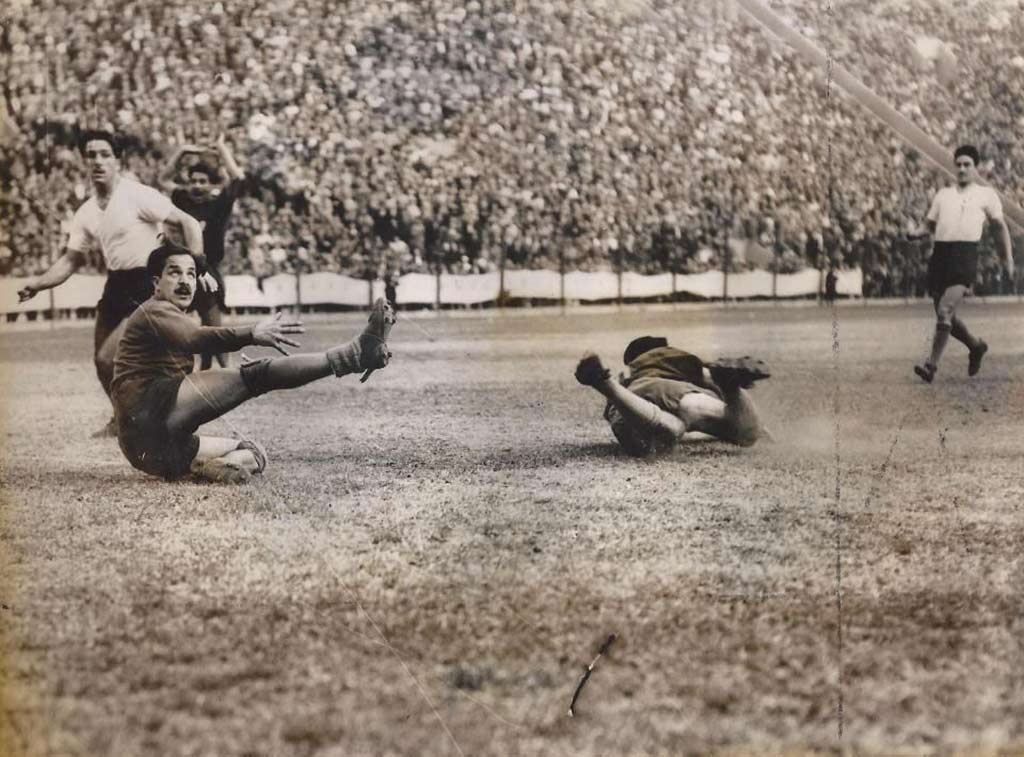

Après Barbosa, l’autre gardien de la finale du Mondial 1950… Roque Máspoli est né le 12 octobre 1917, « le même jour que la découverte de l’Amérique par Colomb » aimait-il à dire. Enfant du quartier d’Aguada, à Montevideo, il termine ses études secondaires, chose rare à l’époque, et évolue à Nacional et Liverpool, avant de rejoindre le rival de Pen̈arol en 1940. Une mutation célébrée par toute la famille. Máspoli, quasi 100 kilos, impressionne par sa carrure de lutteur. Souplesse, sens de l’anticipation, leadership, Roque est également filou, comme il l’avouera plus tard: « Quand je sortais, je mettais toujours un coup au joueur, histoire qu’il ait un peu plus de mal à sauter. Les arbitres ne sifflaient jamais ça. » Et comme par enchantement sous son autorité, Pen̈arol réapprend à gagner, comme lors de la saison 1944 ou Máspoli détourne un penalty de Zapirain, décisif pour la course au titre.

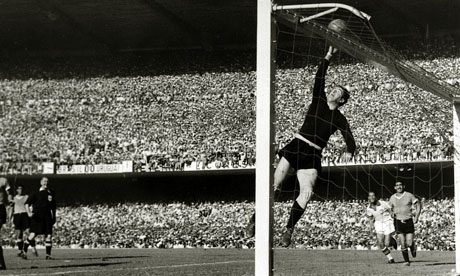

Máspoli remportera six championnats avec son club mais s’il fallait ne garder qu’une édition, ce serait certainement celle de 1949. L’orchestre de « La Máquina » des Obdulio Varela, Juan Schiaffino et Alcides Ghiggia joue un tango endiablé. Roque, à l’entrée du dance-floor, délivre ou non les laissez-passer… Appelé en sélection, Máspoli doit faire face à la concurrence d’Aníbal Paz mais prend l’ascendant lors d’une brillante interprétation au stade Huracán de Parque Patricios contre l’ogre argentin. Installé comme titulaire lors du Mondial 1950, il ne rate que la rencontre face à la Suède, pour blessure, et ne craint pas le Brésil. Un adversaire que l’Uruguay connaît par cœur : « Un mois plus tôt, nous avions disputé trois matchs contre le Brésil. Nous avons gagné le premier 4-3. Ils ont par la suite gagné les rencontres suivantes d’un unique but et de manière contestable. Nous étions du même niveau. »

Sur le toit du monde, Máspoli, peiné, se remémorera que « l’équipe brésilienne s’était effondrée, non à cause des joueurs, mais à cause de la pression du public, dont le bruit assourdissant les avait épuisé mentalement. » A l’affut de ce caractère fort, River Plate, Bangú tentent de le recruter. Sans succès, les dirigeants de Pen̈arol refusent d’écouter les offres. Présent quatre ans plus tard, en Suisse, Máspoli atteint le dernier carré mais le mythe de l’invincibilité charrúa au Mondial a vécu… Retraité en 1955, Roque ne s’éloigne toutefois jamais du terrain. Il est le coach des fabuleuses victoires en Libertadores et Intercontinentale 1966, face à River Plate et au Real , et entraîne à trois reprises la Celeste, notamment lors du Mundialito 1981, remporté à domicile. Ayant transmis son savoir-faire aux quatre coins du continent, ainsi qu’en Espagne, à Elche, l’homme de fer s’est éteint en 2004, à 86 ans…

1 – Roque Máspoli (Uruguay)

2 – Julio Cozzi (Argentine)

3 – Moacir Barbosa (Brésil)

4 – Sergio Livingstone (Chili)

5 – Julien Darui (France)

6 – Frank Swift (Angleterre)

7 – João Azevedo (Portugal), Torsten Lindberg (Suède) et Sinforiano García (Paraguay)

10 – Aníbal Paz (Uruguay)

11 – Valerio Bacigalupo (Italie) et Juan Acuña (Espagne)

13 – Apostol Sokolov (Bulgarie) et Srđan Mrkušić (Yougoslavie)

15 – Henri Meert (Belgique)

16 – Héctor Ricardo (Argentine) et Abderrahman Ibrir (Algérie)

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Top 10 - Flamengo (2/2)

ajde59 30/01/2026

Top 10 - Flamengo (1/2)

ajde59 28/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2010 (deuxième partie)

Khiadiatoulin 21/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2010 (première partie)

Khiadiatoulin 19/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (deuxième partie)

Rui Costa 07/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (première partie)

Rui Costa 05/01/2026

Rétrospective 2025 : nos moments de football de l’année

g-g-g 31/12/2025

Ernst, Henk, Ben, Théo…et les autres (5/5) : Le cerveau

Alexandre 29/12/2025

Ernst, Henk, Ben, Théo…et les autres (4/5) : Retrouvailles

Alexandre 19/12/2025

Un siècle de portiers : les années 1990 (2nde partie)

ajde59 17/12/2025

Un siècle de portiers : les années 1990 (1re partie)

ajde59 15/12/2025

Top 10 – Atlético Mineiro (2e partie)

Verano82 14/12/2025

Top 10 – Atlético Mineiro (1ère partie)

Verano82 12/12/2025

Un siècle de portiers : les années 1980 (deuxième partie)

Alexandre 03/12/2025

Un siècle de portiers : les années 1980 (première partie)

Alexandre 01/12/2025

Ernst, Henk, Ben, Théo…et les autres (3/5) : Le Maître

Alexandre 29/11/2025

Argentinos Juniors : le meilleur était à venir

ajde59 28/11/2025

Un siècle de portiers : les années 1970 (deuxième partie)

g-g-g 19/11/2025

Un siècle de portiers : les années 1970 (première partie)

g-g-g 17/11/2025

Ernst, Henk, Ben, Théo…et les autres (2/5) : L'avisé

Alexandre 14/11/2025

Un siècle de portiers : les années 1960 (deuxième partie)

Verano82 05/11/2025

Un siècle de portiers : les années 1960 (première partie)

Verano82 03/11/2025

Ernst, Henk, Ben, Théo…et les autres (1/5) : Le formateur

Alexandre 02/11/2025

Un siècle de portiers : les années 1950 (deuxième partie)

Verano82 22/10/2025

Un siècle de portiers : les années 1950 (première partie)

Verano82 20/10/2025

Je me souviens... (troisième partie)

Alfredo Puskás 18/10/2025

Je me souviens... (deuxième partie)

Alfredo Puskás 16/10/2025

Je me souviens... (première partie)

Alfredo Puskás 12/10/2025

Un siècle de portiers : les années 1940 (première partie)

Khiadiatoulin 06/10/2025

Un siècle de portiers : les années 1930 (deuxième partie)

bobbyschanno 24/09/2025

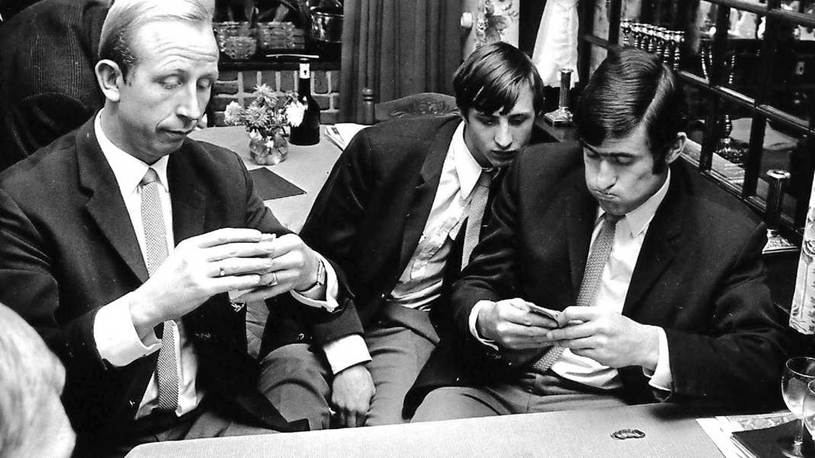

Paz et Maspoli, j’ignore ce qu’ils se racontent, si ça vaut le coup.. Je laisse à qui de droit de juger :

https://youtu.be/1ThDBX74Gm8?t=48

Jamais vu l’intégralité de la finale de 50. Le but concédé par Maspoli ne semblait pas plus difficile à arrêter que la frappe fameuse et funeste de Ghiggia.

Des compilations que j’en connais : le poste est mûr, gardien pas exempt d’imperfections mais complet.

Darui, gardien français du siècle? J’ignorais, ne l’aurais pas soupçonné.. Etonnant vu les grilles de lecture qui d’habitude prévalent (palmarès, grandes structures, passés proches..).

Je crois que si je devais revoter après avoir fait cette période, je mettrais Cozzi en premier. Les analyses de Carrizo et Tesoriere ont fini de me convaincre.

Henri Meert ? Un avis ?

J’ai voté pour lui mais je ne sais même pas te dire pourquoi je l’ai choisi plutôt que François Daenen. Disons que j’ai le souvenir d’avoir lu le récit de matchs où il fut décisif avec la Belgique et qu’il fallait bien donner 10 noms eh eh

Daenen, footballeur le plus illustre du club qu’enfant je supportais. A vous lire, une sorte de Darui belge : comme lui petit format, spectaculaire, tonique..

Le trio d’incontournables belges à l’époque était dans l’ordre ou le désordre Daenen, Meert et Gernaey.

Sinon des bribes je n’en ai évidemment vu aucun, pas d’avis………….sinon que la narrative anderlechtoise tournait déjà à plein régime grâce au fric et aux réseaux politiques du marchand de charbon qui en occupait la direction.

Certes le très tardif Meert connut d’être décisif..mais je ne prendrais certainement pas pour argent comptant ce que la matrice à gloriole anderlechtoise en aura véhiculé – d’autant que c’est le pittoresque et l’anecdotique qu’elle a toujours cultivé à son endroit, à l’anglaise ; la question de son jeu est presque toujours éludée le concernant.

Bref et assez intuitivement, mes faveurs iraient à Daenen et Gernaey.

Et affectivement aussi. Mon grand-père paternel admirait Daenen, c’était selon lui le gardien belge le plus déterminant de son époque, ceci dit : Daenen défendait les couleurs du club familial 😉 Et partageait avec mon aïeul d’avoir tous deux particulièrement souffert sous le joug allemand (Daenen fut prisonnier de guerre), bref : ma seule porte d’entrée le concernant était-elle vraiment objective?? (j’ai la faiblesse de croire que oui : pour les joueurs de champ, il n’en avait par exemple que pour Braine et Coppens, pourtant issus d’un club qu’il détestait)

Je n’ai donc rien de bien malin à en rapporter, ça se trouvera peut-être sur la toile qui sait.

Gernaey fut notoirement façonné par quelqu’un dont j’ai déjà parlé ici :

https://www.pinte2foot.com/article/lectures-2-foot-episode-13-le-pere

Et c’est fort possiblement lui qui avait le plus de mérite, car 17 caps en évoluant dans cet Ostende-là?? Il devait être sacrément bon pour se faire remarquer par la fédération..

L’un des trois avait-il sa place ici? Sinon pour Piot (incontestable gardien belge du siècle, et surtout au-dessus de la mêlée pour toute la première moitié des 70’s – vous avez merdé mais j’y reviendrai), et contrairement à ce que j’ai pu lire l’autre jour 😉 : je ne fais jamais de lobbying belge ici, pour les défenseurs je suis par exemple à peu près certain d’avoir systématiquement donné moins de points au moindre Belge que sa note moyenne, bref : pas maintenant que j’en sais singulièrement peu sur des joueurs que je vais commencer.

Quitte à devoir mettre un joueur en avant, je crois vraiment qu’un Acuna méritait probablement plus que d’autres sa place ici, ça oui.

Je connais que les gaufres Meert.

Oui, Acun̈a dans ce top pour ses réalisations et sa présence sur toute la décennie.

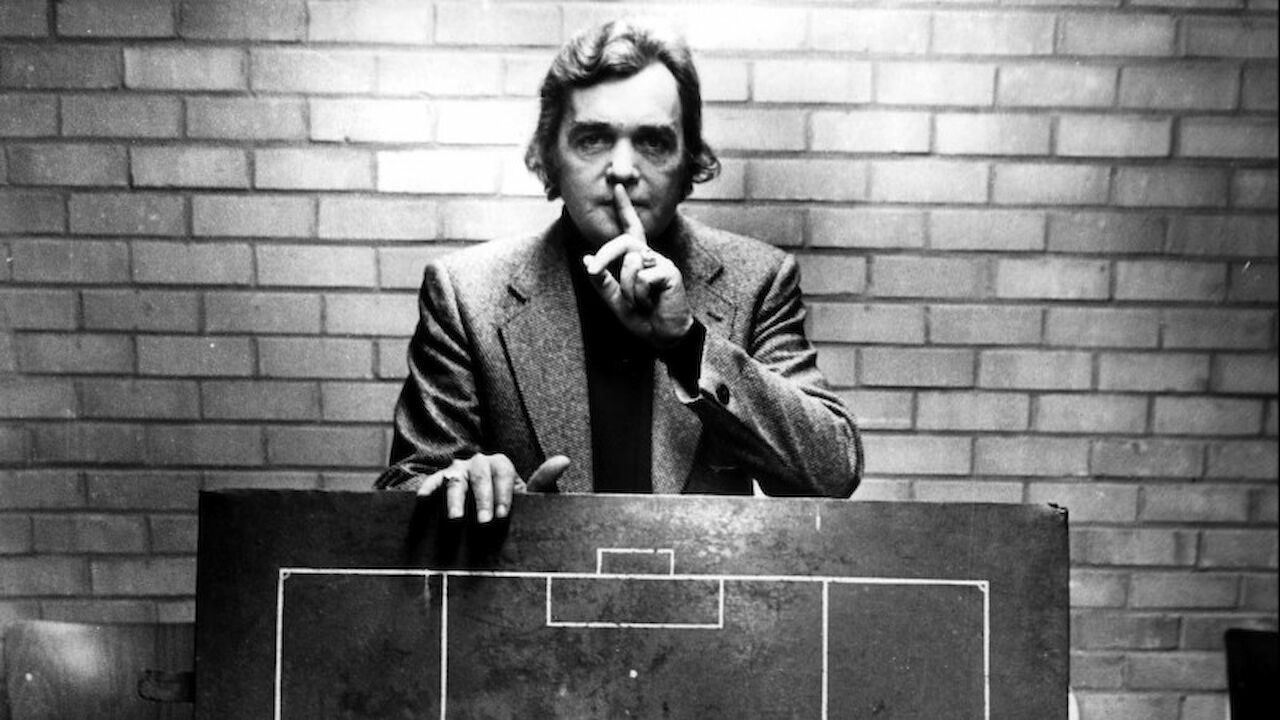

Je le redis, Máspoli premier, c’est un pur effet CM 1950. Ce n’est ni Mazali, ni Mazurkiewicz. Mais le personnage paraît attachant, profondément humain et tout accrédite cette version, de cette photo avec Augusto lors du Maracanazo aux témoignages de ceux qu’il a entraînés.

Maspoli, Mazali, les gardiens uruguayens profitent à fond de l’effet Coupe du Monde. Ni l’un, ni l’autre n’ont été les numéros un de leur poste plusieurs saisons, ou ont été les gardiens majeurs de leur décennie.

Pour Darui, ça rejoint ce que l’on disait. La France, pays de bons gardiens sans qu’un domine véritablement sa génération. En 99, Barthez n’avait pas encore l’euro donc c’est quoi la concurrence ? Charygues, Carnus, Lama, Bats…

Darui bien curieux cette place » de gardien français du 20e siècle », ça en dit long sur le niveau des gardiens français, qui était bien en deçà des autres nations pendant très longtemps. Je ne savais pas qu’il bénéficiait de cette « popularité » parmi les notables du foot français. C’est même vraiment bizarre q’un gars, pas non plus l’un des meilleurs à son poste, qui a écoulé toute sa carrière quasiment dans les années 1940, pas la meilleure décennie tout court vous en conviendrez, jouir d’un tel prestige.

Darui était passé par Roubaix quand le club était dominant, j’en avais consacré un article au football roubaisien. Il a passé pas mal de saisons là, et à Lille aussi d’ailleurs.

Darui, c’est un totem du journalisme sportif français pendant des décennies.

Très grosse cote.

Encore une fois, ça va bien au-delà du talent pur : la personnalité, le charisme, l’impact, le palmarès… Bref, la trace laissée, même un peu frauduleusement. Il y a des mecs qui impriment la rétine et la feuille, qui vont trouver d’excellents avocats/conteurs/thuriféraires/zélotes, et d’autres pas. Mais il ne faut pas snober l’importance du récit dans l’événement et la constitution de la légende. Je pense que tous ici nous sommes avant tout des conteurs, nous savons cela.

Perso, pour une fois, le choix de l’Equipe me convient.

Sur la vidéo, on dirait Just Fontaine et Alain Decaux (pour ceux qui ne l’ont pas connu, une sorte de Bobbyschanno qui racontait des faits historiques à la télé).

Bon, on apprend qu’ils s’entendaient très bien, qu’ils faisaient chambre commune, que Paz a stoppé 3 pénaltys de Schiaffino dans des clasicos et qu’ils sont devenus gardiens car ils étaient nuls dans le champ. Et les papis avaient de l’humour.

Merci Verano. Ne l’ayant jamais rencontré, j’avais du mal à mettre un visage sur Bobby. Problème résolu !

L’enfoiré… qui ose me comparer à Alain Decaux !

Decaux, quoi…

Merci pour le compte-rendu!

Je ne m’étais jamais posé trop de questions sur Gernaey, ni quelle était sa place alors sur un plan purement qualitatif. Mais j’ai trouvé quelqu’un dont l’avis semble autorisé et qui, au contraire de Gernaey, n’est pas flandrien, bref y a a priori pas vraiment matière à douter de son objectivité. En vrac :

Gardien d’une véritable stature internationale, mais longtemps contraint de rester en divisions inférieures (NB : il évolue d’ailleurs en D2 belge quand lui est confiée la défense des poteaux belges tout au long des éliminatoires puis de la phase finale de la WC 54).

Enfin autorisé à quitter son modeste club d’Ostende, il signe aussitôt au prestigieux Beerschot de Coppens…………mais y subit assez rapidement une blessure traumatisante, si bien qu’il y joua au final assez peu. Pour mon interlocuteur ce fut probablement le meilleur gardien belge de son temps, et ses prestations avec l’équipe nationale militaire avaient été à tel point impressionnantes qu’il aurait de longue date mérité d’être appelé en équipe nationale A.

Problème (idem pour Daenen, apparemment), il fut le plus souvent barré par Meert car ce dernier, contrairement à eux, évoluait dans un véritable club d’élite (et quel club, ai-je décidément envie d’ajouter..). Dès qu’il reçut sa chance : incontesté.

Apparemment, la France enviait le trio des gardiens belges Daenen-Meert-Gernaey?? C’est ce que m’affirme ce contact, je n’en ai aucune idée………

S’il a raison, il n’y a plus qu’à mettre Gernaey à la place de Darui! 😉

C’est marrant, les jobs qu’ils occupaient au civil.. Gernaey était fonctionnaire (ministère des finances).. Meert bossa non loin d’Anderlecht dans une usine de savon, avant de parvenir à posséder son propre café juste devant le stade..

François Daenen : je n’en sais rien.

L’emploi de Gernaey, au sein d’un ministère belge, ne devait rien à son employeur footballistique mais bien plutôt tout à lui-même, il y accomplit une très belle carrière ; ce n’était ni un emploi de complaisance, ni un amateur-marron……………et cependant, malgré les 8 buts encaissés durant le tournoi : le talent certain démontré en 54 face aux pros anglais et italiens fut salué, bravo à lui.

Daenen et, pour l’essentiel, son défenseur Pannaye devant : rayon « verrou suisse », voilà ce qu’il y eut longtemps de mieux en Belgique. Un si pas LE binôme de référence jusqu’au grand-oeuvre de Goethals à Saint-Trond.

J’avoue que j’aurais bien aimé faire un paragraphe sur Apostol Sokolov. Toujours lu que c’était l’inspiration de Yachine mais je n’en sais pas plus…

Très beau quinté !

Darui, légende du football français, qui arrive toujours précédé d’une très favorable réputation. Modernité du jeu, spectacle…

Sergio Livingstone, dont le blaze et la trombine semblent ceux d’un chanteur de country… Qué mec !

Barbosa, dont on rappelle utilement qu’il ne fut pas juste un maudit, mais d’abord et avant tout un très grand gardien de but, fort malchanceux…

Et puis Cozzi, sans doute le meilleur gardien de la décennie mais qui pâtit de son palmarès international pas assez fourni. C’est important le palmarès… On s’y arrête trop souvent, ou bien au contraire, on le raille trop souvent… Mais c’est important, le palmarès !

Enfin Maspoli, le numéro 1 car il remporte la compétition la plus importante de la décennie (oui, 1950 est la dernière année de la décennie 1940), celle qui sanctionne le football des 10 années précédentes. Certes, sa carrière est à cheval sur deux décennies (40 et 50) et il participe aussi à la CdM en Suisse… Et puis il y a sa carrière d’entraîneur, aussi !

Oui, très beau quintet. Le meilleur gardien chilien de l’histoire, des mecs très haut placés en Argentine, Uruguay et Argentine. Darui… On peut questionner le classement mais pas forcément les choix.

« Justicia para un olvidado » señor Khia ! Outre ceux que tu as mentionné, Julio Cozzi a effectué une partie de sa carrière aux côtés d’Antonio Báez, que ce soit avec les Calamares de Platense ou les Millonarios de Bogotá. El Maestrito que les Colombiens trouvaient supérieur à Pedernera et Di Stéfano et à qui El Gráfico avait rendu un rare hommage après sa carrière.

Un mot sur Abderrahmane Ibrir, le gardien de Toulouse à la fin des années 40 qui connut l’Equipe de France. Sa période à Toulouse coïncide avec la progressive ouverture de l’Espagne franquiste et aux premiers matchs du Barça contre des équipes étrangères et notamment Toulouse. Dans la ville rose, ce fut l’occasion pour des réfugiés espagnols de manifester. Et à Barcelone, ce fut au tour d’Ibrir d’afficher sa classe lors d’un 0-0 dont il est le héros.

Il obtient une quatrième place avec Toulouse, il me semble. Prenant la suite de René Vignal.

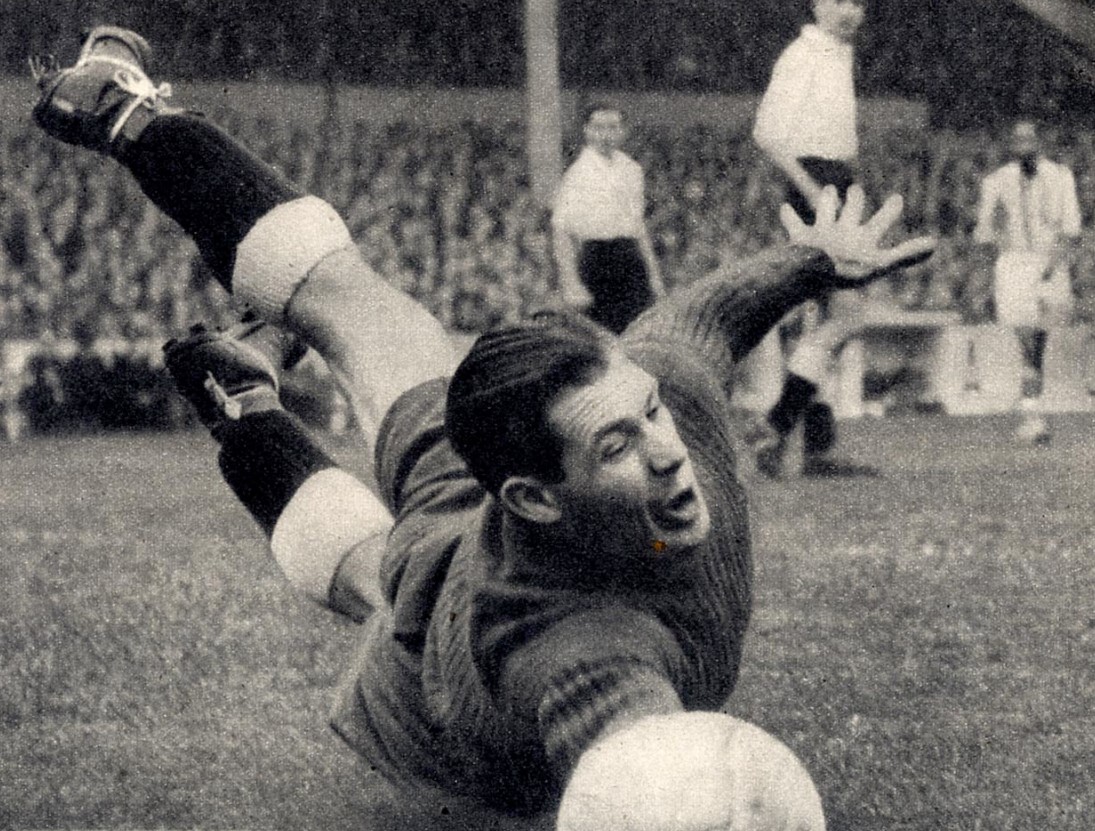

La superbe photo de garde montre Valerio Bacigalupo en action. Quel blaze ! Quelles étaient ses qualités ?

D’ailleurs, si Rui passe par là, le drame de Superga découle d’un retour de Lisbonne où le Toro jouait pour célébrer la carrière de Francisco » Xico » Ferreira. Tu peux nous en dire plus ?

J’en sais rien mais il est mort jeune, il était titulaire en sélection depuis peu et avait un bel avenir devant lui.

Un pur ligure, issu de Vado (premier vainqueur de Coppa Italia au début des années 20) comme son frère Manlio, le gardien du Genoa des années 30.

Sur la photo, il est en train de faire caca en l’air…

Téma, frère ! Une dinguerie.

« Chez les spécialistes de Católica, seuls Alberto Fouillioux, Alberto Acosta et Nestor Gorosito sont suffisamment dignes d’éloges pour s’asseoir à sa table » Ah ouais, le Khia il est direct, pas de discussion haha

José Fuenzalida, tu peux l’ajouter. Idole récente des quinze-viongt dernières années, l’homme fort du quadruplé, et sacré joueur pour la Franja.

Livingstone jouit d’une sacré reconnaissance en AmSud, pourtant le Chili ce n’était pas ça dans les années 1940. Mais quelques bonnes performances en Copa América, notamment41 et 45 à domicile, lui ouvrent les portes de la gloire, à l’instar du paraguayen Garcia précédemment dans la 1re partie.

Je le tiens de sites consacrés à Catolica, l’ami ! Et de ce que je connais du club, Livingstone est le numéro 1 hors catégorie et Fouillioux, celui des joueurs de champ. Connais peu son passage à Lille, en compagnie d’Ignacio Prieto.

Et puis Beto Acosta, je l’ai vu ! Même si Toulouse doit être sa pire expérience professionnelle. L’équipe était vraiment mauvaise.

José Soriano il faut le mentionner.

Un péruvien qui est passé par River Plate plusieurs saisons milieu années 40, pas pour y faire de la figuration non plus. Lui aussi reçu les éloges. Pareil c’est ses arrêts à la Copa América 42 qui lui ouvre les portes du championnat argentin. Réputation de fantasque, casse-cou, qui sortait de sa surface, très mobile dans ses déplacements et son positionnement, de réduire les angles pour les attaquants, une façon de goaler novatrice. Carrizzo qui l’a connu sur la fin à River, s’en est beaucoup inspiré comme pas mal d’autres gardiens sudams (je l’avais mentionné dans mon portrait consacré à Carizzo)

Cozzi incontestablement il aurait du être le N1 ! hehe

Héctor Ricardo ?

Ouais, c’est moi qui l’ai mis. J’avais envie de mettre un rosarino, Rosario Central en l’occurrence. Et surtout, le gardien de l’Albi 1945. Avec ses perfs, il rejoint le Racing.

Cela aurait pu être Claudio Vacca de Boca Juniors qui est le titulaire de la sélection pour le sudamericano 1946.

Mais toujours derrière l’intouchable Cozzi.

Savais que c’était toi ! Connaissais pas…

Rigolo de constater que les deux périodes glorieuses du championnat colombien découlent de filouteries, voire de mafia…Le Dorado, le narco-football des années 80.

Mon tropisme eurocentré m’a fait mettre Swift en premier.

Non sérieux ?!

Purée mais t’es complètement taré !

Pourquoi ?

C’est toi qui est taré !

es taré !

Ecris au moins en français, merci.

Ibrir (Algérie) ?

Oui, il était algérien et a joué pour l’Equipe du FLN par la suite. D’ailleurs, son cas est particulier puisqu’au contraire de ses coéquipiers, il ne jouait plus depuis 4 ans quand le groupe s’est créé en 58. Il est d’ailleurs le patriarche. Mais il ne tient pas jusqu’en 62, c’est l’ancien monegasque Boubekeur qui est dans les cages la plupart du temps.

Après tu me diras que j’ai mis yougoslave pour Srđan Mrkušić… J’étais pas certain de sa nationalité. Il est né en Croatie et est mort à Belgrade… Plutôt que mettre une connerie, j’ai choisi la facilité ! Hehe

Oui mais ses 6 sélections officielles c’est avec la France.

Sergio Livingstone , très chanteur latino à la Negrete, ou latin lover hollywoodien des années 30.

Si tu veux le voir, cherche sur Footballia la finale de Libertadores 91. C’est lui qui fait la présentation de la rencontre, dans une ambiance volcanique. Même style que celui de ses vertes années.

L’aller ou le retour ?

Le retour. Colo Colo était en bonne position, après le nul au Paraguay face à Olimpia.

Le mètre soixante-huit de Darui doit correspondre à la taille moyenne des hommes de sa génération. J’avais un grand-père née autour de 1920 qui soutenait qu’avec son mètre 72, il était plutôt grand dans sa jeunesse.

Oui, avec 1m68 dans les années 1940, Darui était dans la moyenne. Ce qui, du coup, était plutôt petit pour un athlète et un footballeur professionnel dont on peut estimer que les capacités physiques sont exceptionnelles et supérieures à la moyenne. Pour Darui, ce n’était donc pas la taille qui était extraordinaire et hors du commun, mais l’agilité et les réflexes.

J’allais néanmoins écrire que, avec son mètre 66, Chayriguès était aussi considéré comme petit dans les années 1920. J’aurais eu tort. En effet, si sa petite taille est pointée du doigt, c’est lorsqu’il commença à jouer à Clichy vers 1908, il avait alors 15-16 ans et sa croissance n’était pas tout à fait achevée.

Chayriguès, Darui et d’autres sont donc des gardiens de taille modeste, ils sont dans la moyenne de leur époque. En somme, c’est comme si aujourd’hui un gardien de but faisait entre 1m75 et 1m76. On le désignerait plutôt petit… Mais la mode des gardiens de très grande taille est récente. A l’époque, la petite taille ou la taille moyenne n’était absolument pas rédhibitoire. Pas la peine d’avoir l’envergure d’un albatros dans les années 20 ou 40 !

J’avoue que j’ai du mal à m’enflammer pour les gardiens longs et fins, tels Courtois, De Gea ou Van der Saar quelques années auparavant. Je ne mets pas en doute leurs qualités mais je ne les trouve pas esthétiques.

Les grands squelettors, j’ai du mal aussi. Disharmonieux dans le jeu et en soi deja dans le physique.. ==> Compliqué d’aboutir un equilibre esthetique quand l’on compose avec un corps disproportionné, mais plus encore je crois tant la culture du rendement a rachitisé la dimension artistique du foot…… Ces mecs jouent comme des comptables, à croire qu’une norme iso-mes-couilles est passee par là, affreux pour l’oeil car morne.

Je ne le citerais pas dans les 10 grands de son temps, y avait du monde autour de lui..mais van Beveren etait particulierement grand pour son epoque, tutoyait le 1m90 je crois bien, souvenir en tout cas d’une photo où, à ses cotés, Zoff semblait lui rendre une bonne demi-douzaine de centimetres..

Et cependant : quelle grâce……. Deja dit mais j’ai rarement vu telle elegance.. C’est helas impossible par ce biais/medium, tant pis : j’enverrai une photo anti-gravitationnelle de lui par l’arriere-cour en soiree.

Dieu merci : on ne standardisait de son temps comme aujourd’hui..