En 2019, France Football publiait le classement des « 50 meilleurs entraineurs de l’histoire » en se basant sur le palmarès, l’apport au jeu, la personnalité et l’influence sur les autres coachs. Selon France Football, ces quatre dimensions consacrent Rinus Michels, devant Alex Ferguson et Arrigo Sacchi. Soit ! Exercice hautement subjectif destiné à vendre du papier, il n’y a pas lieu d’ergoter sur le rang de tel technicien comparativement à tel autre. Mais deux biais méthodologiques, pour ne pas dire des partis pris évidents, interpellent. Tout d’abord, les pionniers sont marginalisés, comme si le football était né avec la création de la Coupe des clubs champions européens à l’initiative de Gabriel Hanot et de L’Equipe (appartenant à Amaury Groupe, comme France Football). A titre d’exemple, l’école danubienne, essentielle dans l’évolution du jeu avant-guerre, n’est représentée que par Béla Guttmann, 20e grâce à ses titres européens avec Benfica. Second sujet d’étonnement, la proportion de Sudaméricains : 3 sur 50 – Diego Simeone, Marcelo Bielsa et Telê Santana – confortant ainsi une thèse selon laquelle les triomphes argentins, uruguayens et brésiliens ne doivent qu’au talent et à l’intelligence situationnelle de leurs cracks. En résumé, selon France Football, les évolutions tactiques seraient l’apanage des Européens et, à l’exception du WM de Chapman, ne seraient dignes d’intérêt qu’à partir du milieu des années 1950.

En 2023, autre média dit de référence, FourFourTwo se prêtait à son tour à l’exercice avec un top 100 récompensant dans l’ordre Alex Ferguson, Rinus Michels et Johan Cruyff. Ce ranking élargi ne corrige qu’en partie les faiblesses relevées précédemment. Certes, des coachs britanniques de la première partie du 20e siècle apparaissent en nombre mais l’Europe centrale est toujours négligée et les choix opérés en Amérique du Sud sont parfois étonnants ou relèvent de la facilité (à titre d’exemple, le coach uruguayen de 1930 Alberto Suppici figure dans la liste alors qu’il est de notoriété publique que son rôle dans le titre mondial est bien moindre que celui des joueurs eux-mêmes).

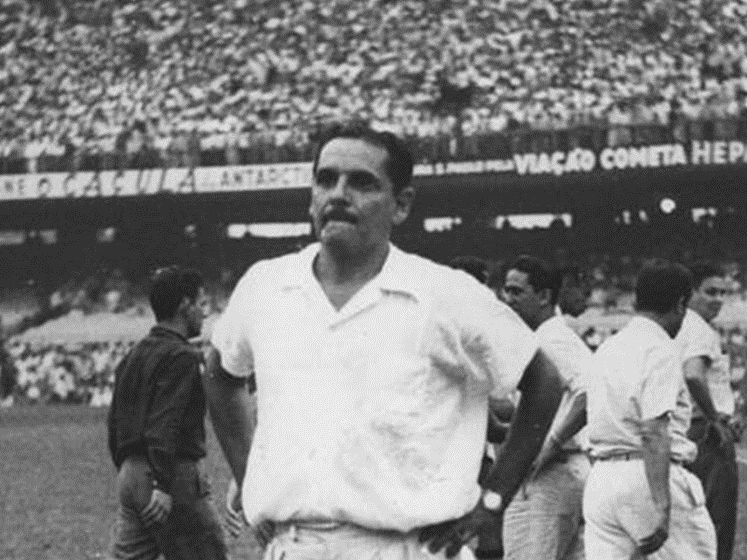

Pour contredire ces classements vérolés par la mémoire défaillante de journalistes européanocentrés, Pinte2foot propose de restaurer le souvenir de quelques uns de ceux qui ont participé à l’évolution du jeu en Amérique du Sud, le continent longtemps dominateur. Le premier d’entre eux se nomme Flávio Costa et il cumule les tares. Brésilien, en activité à partir des années 1930, mégalomane, despotique, dans le camp des perdants lors du Maracanaço, sympathisant des régimes dictatoriaux de Getúlio Vargas puis du maréchal Castelo Branco et ses successeurs, comment voulez-vous que les médias traditionnels le citent dans leurs tops ? Pourtant, son palmarès long comme le bras et son influence sur le football brésilien le désignent comme une évidence pour Pinte2foot.

Dori Kürschner, maître et rival

Dans les années 1930, les équipes brésiliennes évoluent encore en pyramide inversée (2-3-5) alors que le WM (3-2-2-3) attribué à Herbert Chapman se propage un peu partout en Europe. Ayant découvert ce système à l’occasion d’une escale en Angleterre, l’ancien marin et tout jeune entraineur Gentil Cardoso expérimente le WM dans deux clubs cariocas entre 1929 et 1932, le Syrio e Libanez AC puis Bonsucesso, sans grande réussite malgré la présence de Leônidas.

Durant cette période, Flamengo vivote. L’introduction du professionnalisme et l’accès à la présidence de José Bastos Padilha accélèrent la mue d’un club qui s’ouvre désormais sans restriction aux Noirs. Impressionné par le leadership du milieu Flávio Costa, Bastos Padilha lui confie la responsabilité du coaching à 28 ans seulement. Avec des cracks tels Fausto, les frères da Guia et Leônidas, Fla échoue d’un souffle dans le championnat de Rio 1936 contre Fluminense. Ce petit plus qui transforme les défaites en victoires, Flávio Costa n’en dispose pas encore. Par analogie avec la devise du Brésil, « Ordem e progresso », Costa fait régner l’ordre mais il lui faut acquérir la notion de progrès.

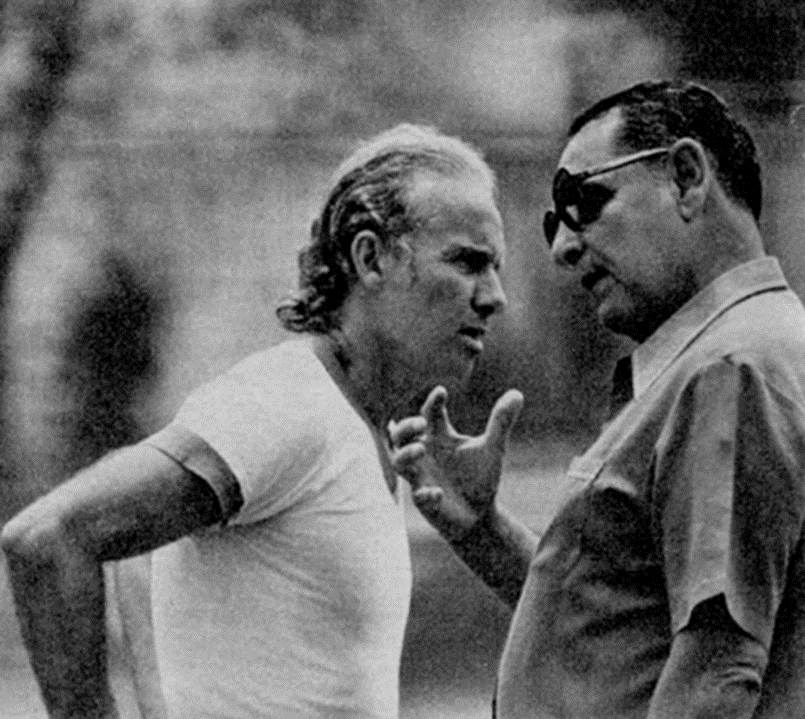

La rupture intervient en 1937, quand le président José Bastos Padilha accepte de soumettre Flamengo aux influences européennes sur les conseils d’un de ses joueurs, l’Allemand Fritz Engel. Etonné par la faible intensité des entrainements et l’absence de réflexion tactique de l’entraineur-joueur Flávio Costa, Engel recommande le recours à un technicien hongrois, Izidor Kürschner, dont il a éprouvé le savoir-faire au Grasshopper de Zürich. Disciple de Jimmy Hogan au MTK Budapest et avec la sélection suisse, Dori Kürschner propose une approche métissée, où le WM se nourrit de l’expression collective danubienne et des talents individuels brésiliens. A la tête d’une équipe de stars, Kürschner échoue dans la quête du championnat de Rio 1937 et se heurte à la résistance de la Maravilha Negra, Fausto dos Santos. Le milieu central, pièce maitresse du Mengão, rechigne à reculer au cœur d’une défense à trois comme l’exige le WM. Kürschner transige en positionnant Fausto entre la défense et le milieu, les deux intérieurs glissant en soutien du trio d’attaquants pour former un système en WW (2-3-2-3) plus prudent que la pyramide inversée. La démission du président Bastos Padilha et des résultats décevants attribués à un football gâtant le talent naturel des Brésiliens conduisent Kürschner à sa perte et favorisent le retour de Flávio Costa en décembre 1938.

Il faut se plonger dans le Brésil du début du 20e siècle pour comprendre la manière dont se forge l’identité de Flávio Costa. Comme son frère, futur général, il est éduqué dans le collège militaire du District fédéral où il découvre la discipline en même temps que le football. Sept années d’enseignements martiaux le conduisent naturellement au service de la patrie en danger. Durant cette courte période de sa vie, il participe à la traque de la Colonne Prestes, un mouvement insurrectionnel aux idées confusément progressistes dirigé par des militaires dissidents, en opposition avec la Vieille République (1889-1930). Le récit épique qu’il en fait plus tard exacerbe les valeurs soldatesques auxquelles il souscrit sans réserve. Malgré les pressions familiales, Flávio abandonne l’uniforme au mitan des années 1920 avec le grade de sergent et exerce divers métiers tout en jouant avec Hellênico, une des plus modestes entités cariocas du moment. La blancheur de sa peau et une cascade de blessures au sein de l’effectif rubro-negro le conduisent à Flamengo en 1926[1]. Positionné au milieu du terrain, son leadership – bien plus que sa technique – l’installe aux commandes de Fla alors que le club accumule les échecs. Dans ses mémoires, Costa déclare « je suis très reconnaissant d’avoir pu exercer dans l’armée. Pour atteindre mes objectifs à Flamengo, je devais avoir de l’autorité. Je voulais changer la mentalité des dirigeants et des joueurs et pour cela, les techniques militaires de commandement m’ont aidé ».

La Diagonale

Doté d’une solide expérience (il entraine Portuguesa Carioca et Santos durant le bail de Kürschner) et riche de concepts tactiques importés d’Europe, Flávio Costa change alors de dimension. Fausto n’est plus là, rongé par la tuberculose[2], mais l’Argentin Carlos Volante[3] est arrivé de France. Renoncer à la noblesse des tâches du milieu central dans un système en 2-3-5 pour les basses besognes d’un milieu défensif ne lui pose aucun problème, que ce soit dans un WW ou une variante que la presse va nommer le WM diagonal.

Fausto refusant de jouer en défense centrale, l’équipe forme une sorte de WW, variante du WM, où les deux intérieurs jouent en position plus basse que dans

le 2-3-5 et où Fausto évolue entre la défense et le milieu.

A noter la présence de trois Argentins : Villa, Arcadio López et Valido.

Dans les compositions d’époque reprises par les journaux, Flamengo est présenté en pyramide inversée alors que sur le terrain, le WM et ses variantes sont observables. La diagonale peut être inversée avec Zizinho en position plus basse, Peracio plus proche des attaquants.

Ce schéma naît d’un constat : la supériorité numérique des attaquants pose d’insolubles problèmes aux équipes brésiliennes quand le niveau s’élève, la Coupe du monde 1938 et les raclées administrées par l’Albiceleste en Copa Roca l’attestent. Deux et même trois défenseurs ne suffisent pas à endiguer trois ou quatre cracks combinant vitesse et dextérité. Cela vaut pour Flamengo où Flávio Costa doit composer avec Domingos da Guia, aussi talentueux balle au pied que douteux défensivement. Lors de la tournée en Argentine de février 1941, le Mengão prend l’eau (7-0 contre un combiné de Rosario et 6-5 face à Independiente). Le technicien conçoit alors un WM où les deux milieux et les deux intérieurs n’évoluent plus sur la même ligne : le milieu le plus bas couvre le côté gauche et se comporte comme un quatrième défenseur à la perte du ballon alors que l’intérieur le plus haut s’insère dans la ligne d’attaque en phase offensive. Ces positions asymétriques créent une diagonale allant du milieu gauche à l’ailier droit et facilitent les ajustements à opérer dans les phases de transition. Dès le match suivant, face à San Lorenzo, Flamengo s’impose 2-0.

Il suffit de regarder le schéma pour constater que ce sont les prémices du 4-2-4 qu’Ondino Viera, Zezé Moreira, Gentil Cardoso ou Martím Francisco vont peu à peu généraliser au Brésil en parallèle de son développement en Europe.

En dotant Flamengo d’un cadre compatible avec la créativité des Brésiliens, en favorisant le mouvement au cœur du jeu (en rupture avec les standards du 2-3-5 où le milieu central est un pivot statique), Flávio Costa se constitue un palmarès : quatre championnats cariocas (1939 devant le Botafogo de Dori Kürschner, puis trois consécutifs entre 1942 et 1944).

De l’Expresso da Vitória au Maracanaço

En 1947, alors qu’il dirige déjà la Seleção, une proposition somptuaire du président de Vasco mène Flávio Costa aux commandes de l’Expresso da Vitória, une des plus grandes concentrations de talents du football brésilien (Barbosa, Augusto, Ely, Danilo, Ademir, Friaça). Pour exiger le meilleur de joueurs déjà accoutumés aux innovations tactiques par un de ses prédécesseurs à Vasco, Ondino Viera, il leur impose un cadre où les ordres ne se discutent pas dans une approche militaire du commandement n’ayant rien d’allégorique.

Outre des titres cariocas, l’Expresso rafle en 1948 un premier sacre continental, le championnat sudaméricain des clubs champions – l’ancêtre de la Copa Libertadores – devant la Máquina de River Plate, le Club Nacional et Colo-Colo.

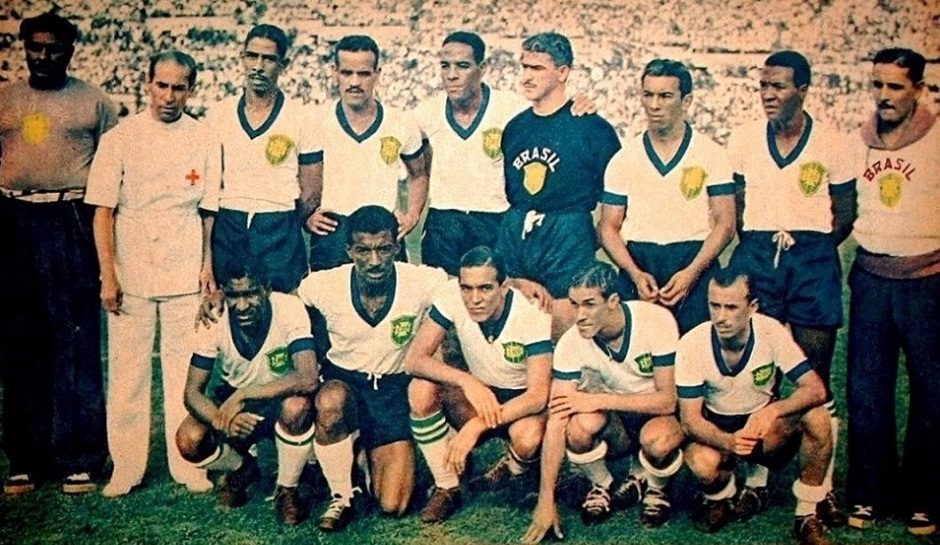

Avec la Seleção, Costa obtient un des plus grands triomphes brésiliens en décembre 1945, 6-2 face à l’Albiceleste. En 1949, sans grande opposition en raison des grèves de footballeurs en Argentine et en Uruguay, il conquiert la Copa América, la première du Brésil depuis 1922. Puis vient la Coupe du monde 1950, l’intransigeante préparation physique, la pression médiatique, les enjeux politiques, l’interventionnisme de l’armée et du commandant Martinelli, dirigeant de Botafogo et membre du comité de sélection désireux d’ajuster la liste des 22 Brésiliens… Mais O Ditador ne conçoit aucune entorse à son hégémonie, refuse de justifier ses choix à des joueurs avec lesquels il ne craint pas le défi physique[4] et décourage toute tentative d’ingérence en menaçant de démissionner. Seul maître à bord, il exige de ses hommes une absolue soumission aux règles qu’il édicte lui-même, des stricts régimes alimentaires aux détails vestimentaires interdisant les bas baissés ou les maillots extraits du short, comme s’il s’agissait de soldats en uniforme. L’opinion publique et la presse ne s’offusquent pas de ce climat de terreur, encore affectées par les écarts à la discipline de quelques membres de la Seleção lors de la Coupe du monde 1938.

En ouverture de l’épreuve au Maracanã, le Brésil balaie le Mexique 4-0 avec un WM diagonal. Pour le second match contre la Suisse à São Paulo, Flávio Costa craint l’hostilité du public du Pacaembu, froissé par la supériorité numérique des joueurs de Rio. Dans une interview de 1995, Costa explique : « j’ai titularisé plusieurs joueurs de São Paulo. La ligne médiane était celle du São Paulo FC : Bauer, Rui et Noronha. Et même là, je n’ai pas eu de soutien ». Est-ce ce jour-là que la Seleção perd sa Coupe du monde ? Le verrou suisse perturbe la fluidité du Brésil privé de Bigode, Danilo, Jair (2-2) et entame les certitudes de Flávio Costa. Il revient alors à un WM classique que confortent les éclatants succès sur la Yougoslavie, l’Espagne et la Suède, un football « tactiquement banal mais techniquement superbe » selon Brian Glanville.

Flávio Costa est aux portes de la gloire éternelle avant la conclusion du tournoi contre l’Uruguay. Il est de notoriété publique qu’il espère un siège à l’Assemblée législative sous les couleurs le Parti du travail brésilien, celui de Getúlio Vargas avec lequel il partage un anticommunisme viscéral. La Celeste met un terme à ses ambitions. Dirigés à la voix par leur capitaine Obdulio Varela, les Uruguayens lisent et contrent le trop conventionnel WM de Costa dans un silence de cathédrale, le Hiroshima brésilien selon Nelson Rodrigues.

« Je suis la défaite »

Il faut une foi inébranlable pour se remettre d’un tel traumatisme. Attribuant la défaite à la malchance, Costa croit toujours en lui et conquiert encore un championnat carioca dès décembre 1950, un titre entré dans l’histoire en raison des baffes et des insultes qu’il adresse à son ailier Ipojucan durant la pause du match décisif. Il s’agit pourtant du chant du cygne. Son image de vainqueur inflexible s’estompe irrémédiablement au cours de la décennie. De jeunes techniciens éprouvent d’audacieux concepts tactiques, les penseurs du jeu se détournent de lui et hésitent à revendiquer une filiation, conscients de l’impopularité des postures despotiques de Costa alors que le pays se convertit à la démocratie. Les sacres de 1958 et 1962 correspondent à une période culturellement et sportivement faste pour le Brésil, des réussites opportunément attribuées aux élans idéalistes des dirigeants Juscelino Kubitschek ou João Goulart et à la libération des talents créatifs, footballeurs y compris, en rupture avec l’Estado Novo de Getúlio Vargas et l’autocentrisme de Flávio Costa.

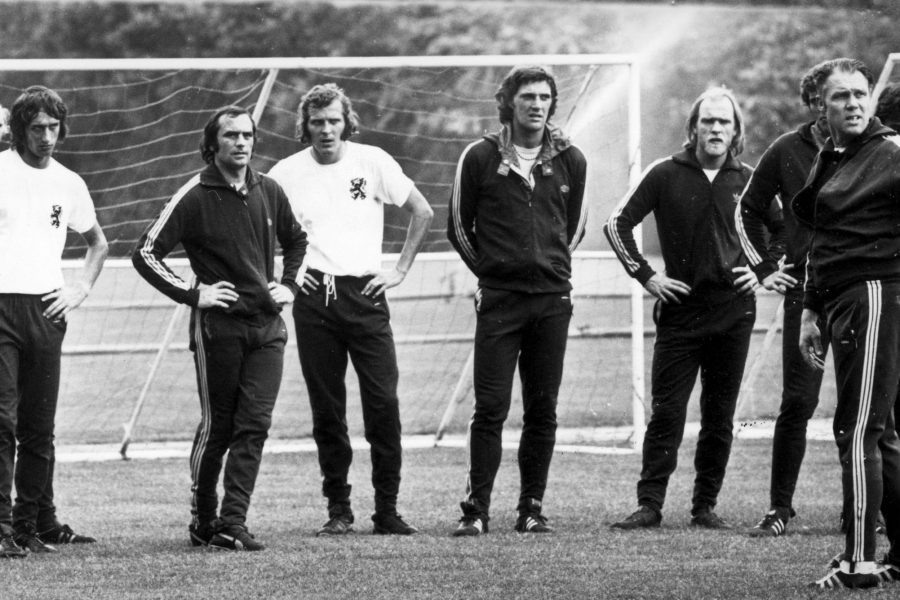

Le coup d’état de 1964 rebat les cartes et l’échelle des valeurs s’inverse encore. Les méthodes militaires appliquées à la préparation et à la direction des joueurs, fondatrices dans la carrière de Costa, reprennent le dessus, le plus bel exemple étant la Canarinha en 1970 telle que la conçoit João Saldanha. Pourtant communiste et hostile à la junte, « Jean sans peur » accorde plus d’attention à la logistique et à la physiologie qu’aux états d’âme de ses cracks – « des bêtes » selon ses propres mots – qu’il maltraite sans vergogne. A la différence de Flávio Costa en 1950, peut-être en raison de ses idées subversives, il est écarté quand il s’oppose à l’ingérence du pouvoir, Mário Zagallo le remplaçant sur le champ. L’influence militaire perdure dans les seventies avec un des entraineurs brésiliens les plus novateurs de la décennie, Cláudio Coutinho. Officier des forces armées et ancien préparateur physique, moderne et austère, il restaure le prestige de Flamengo et prend les rênes de la Seleção pour la Coupe du monde 1978. Comment ne pas voir en Coutinho un lointain successeur de Costa ?

Retiré en 1970, Flávio Costa observe les évolutions du football brésilien et s’arroge le privilège de décerner des bons et des mauvais points aux entraineurs en activité jusqu’à son décès en 1999. Relégué à l’arrière-plan dans les délicats exercices de hiérarchisation des entraineurs alors qu’il coche tous les critères de France Football[5], il paye les conséquences du drame national qu’est la défaite contre l’Uruguay. Un drame personnel également, dont la portée se mesure à l’aune d’une anecdote remontant à 1986. Il assiste alors à une séance de dédicaces du livre de Paulo Perdigão « Anatomie d’une défaite » consacré au Maracanaço et dont les écrits l’accablent. A un badaud ne l’ayant pas reconnu et lui demandant s’il est l’auteur du bouquin, Flávio, définitivement égocentrique, répond « non, je suis la défaite ».

Sources principales

- Helcio Herbert Neto, Soldat Flávio Costa : formation militaire et vie politique de l’entraineur de la Seleção 1950, Revista de Historia et Estudos Culturais, juin 2024.

- Folha de São Paulo, interview de Flávio Costa et Zezé Moreira, Mário Magalhães, 1995.

- Footballski, Izidor Kürschner, le précurseur oublié de la révolution du football brésilien, Tristan Trasca 2014.

[1] Il joue quelques mois avec Palestra Italia à São Paulo, là où l’envoie l’entreprise pour laquelle il travaille.

[2] Fausto décède en mars 1939 à 34 ans.

[3] Carlos Volante personnifie le milieu central défensif au Brésil au point de donner son nom à ce poste. A titre d’exemple, Dunga était un volante.

[4] Il désarme Heleno de Freitas alors que celui-ci le menace avec un revolver. Heleno est une des victimes des choix de Costa pour la Coupe du monde 1950.

[5] Palmarès simplifié : 8 championnats cariocas avec Flamengo et Vasco, 1 championnat sudaméricain des clubs champions avec Vasco, 1 Copa América avec le Brésil et 1 finale de Coupe du monde. Il est considéré comme le 1er coach brésilien à s’intéresser à la tactique et se pose en précurseur du 4-2-4. Et que dire de sa personnalité ? Bref, il aurait dû figurer dans le Top 50 de France Football et le Top 100 de FourFourTwo.

Top, Verano!

Un grand sujet. Et une belle plume pour le servir, bravo.

Relirai le tout, mais juste 2-3 trucs fissa : il y a les faiseurs d’opinions qui fabriquent la narrative pour satisfaire tel ou tel autres agendas…………et puis il y a la masse paresseuse voire inapte des journalistes, qui reproduira ou alimentera les canons définis par les premiers. Voilà je crois pour la logique à l’oeuvre dans tous ces classements qui ont fait florès depuis, allez, une grosse décennie (et qui ne sont pas anodins) ; c’est un serpent qui se mord la queue, culturellement et historiquement naze. Et qui participent d’une narrative à dormir debout.

Michels, le meilleur..pour écrire, en se les arrogeant, les mérites des autres.

En parcourant le classement de FourFourTwo, j’espérais que leur Top100 soit un peu mieux foutu que celui de FF qui ne ressemble à rien. Ben non… Méconnaissance totale du foot d’Amsud. Choisir Suppici et López, les entraineurs de la Celeste de 1930 et 1950, ça ressemble à un désir de citer des Uruguayens pour citer des Uruguayens ! Tout le monde sait que Nasazzi et Varela tenaient des rôles plus importants que leurs coachs, qu’ils influaient sur les compositions d’équipes et décidaient du jeu pratiqué avec un grand sens de l’adaptation.

Faut peut-être regarder du côté espagnol…

C’est par les joueurs que le jeu a progressé. Par des mécanismes confus, souvent spontanés mais parfois réfléchis et coordonnés, qu’on pourrait fallacieusement se représenter comme des espèces de démocraties participatives, mais au fond c’était juste des joueurs qui jouaient, et parfois s’observaient..échangeaient, se coordonnaient……….et firent grandir le jeu.

Les entraîneurs, c’est de l’encadrement. Certains furent éclairés, apportèrent leur pierre, ajustèrent, pouvaient çà et là avoir des qualités adaptatives, du flair, du feeling, +/- de psychologie..mais l’écrasante majorité des figures encensées par ce genre d’organes du discours dominant (avec ses valeurs dominantes, c’est-à-dire très verticales) étaient bien au contraire des gestionnaires, boutiquiers, politiciens voire petits chefs………………avec des palmarès plupart du temps archi-vérolés pour servir d’alibis..

Michels, Sacchi.. : c’est la même arnaque.

Pressé ce matin, préciser donc concernant le succès mémoriel de Michels :

1) Bien servi par un dopage aussi morbide qu’avant-gardiste, qui ouvrait de nouvelles perspectives mais qui réclamait un cache-sexe (aka l’escroquerie généalogique dudit « foot-total »)..

2) Contrairement à Happel (père du foot-total..NL!, il y en eut d’autres, souvent antérieurs), qui n’écrivit rien : a cultivé son aura en écrivant des livres..assez consternants (pour faire bref : du discours managérial de mes deux, mais nul archi-nul sur la question-foot)..

3) Le cruyffisme pour caisse de résonnance (in fine et alors qu’ils ne s’appréciaient guère, il aura été un bénéficiaire collatéral du culte de la personnalité bâti de toutes pièces autour de Cruyff)..

4) Il fallait enfin opposer un logos à la vieille suprématie culturelle des footballs sud-américains ==> Le foot scientiste NL aux hormones s’y prêtait à merveille.

Pour le reste : un veau……………..que des moutons plébiscitent comme des ânes.

S’il se trouve un public pour réciter ces vieilles âneries? Malheureusement oui car, par besoin de « briller » en société ou par plus prudent conformisme social, la faculté du genre humain à répéter ad nauseam des fadaises sans queue ni tête est hélas une source intarissable.

En passant par le Grashoppers et la sélection suisse, Izidor Kürschner est donc le prédécesseur de Karl Rappan et son fameux verrou suisse. De quoi mettre en lumière l’apport helvétique sur ce sport. Je vois qu’il est également de la médaille d’argent aux J.O 1924.

La venue du Hongrois Izidor Kürschner est vraiment identifiée comme un moment clé du football brésilien. Lui même s’est formé au contact de Hogan, on peut dire que son Flamengo puis son Botafogo sont le fruit d’une triple influence : britannique, hongroise et brésilienne. Kürschner n’a manifestement pas eu la vie facile à Rio (il y est même mort !), Fausto et une partie de l’effectif le rejetaient. Le nationalisme époque Vargas ne devait pas simplifier les choses. Et il se dit que Flávio Costa lui-même attisait le feu en coulisse dans l’espoir de retrouver son poste au Mengão.

Passé avant lui au Brésil, Jenő Medgyessy (ou Mesdezsky) n’a pas laissé la même empreinte à un moment où le foot est encore amateur. En Argentine, les Hongrois ont de l’influence dès le début des années 1930 avec évidemment Emerico Hirschl à Gimnasia puis River mais aussi Máximo Garay avec le CA Platense.

Les magazines World Soccer et FourFourTwo ont-ils toujours de l’audience ou sont-ils tombés en désuétude comme France Football ?

Martim Francisco et Viera, j’en avais parlé dans cette série.

https://www.pinte2foot.com/article/united-soccer-association-1967-partie-iii-je-le-veux-boss

ah Martím Francisco et la bouteille ! Quant à Viera, sa vie est un roman.

Nelson Rodrigues, je n’ai rien lu de lui mais j’ai l’impression qu’il a fait le récit du foot brésilien des années 40 et 50.

Grand supporter de Fluminense, dramaturge, journaliste, doué avec les mots. Et frère de Mário Filho.

Y a un parallèle à faire entre le foot et le basket pour la fin des années 5050-début 60. Le Bresil est double champion du monde en basket en 59 et 63. Avec les figures d’Amaury Pasos, Walmir Marques et surtout le jeune Ubiratan Pereira. Évidemment, c’est à nuancer puisque les Américains n’envoient que des équipes F et que la Yougoslavie de Korac commence à peine à éclore mais le Brésil réussit à dominer l’URSS de l’immense pivot Jānis Krūmiņš, 2m20 pour l’époque, ce que personne n’arrive à faire en Europe.

Jānis Krūmiņš le Letton est tellement au dessus que Riga est 3 fois d’affilée championne d’Europe. C’est le premier monstre du basket européen.

Voilà un article qui remet les pendules à l’heure. Didier Roustan aurait certainement apprécié, contrairement aux plumitifs de l’Equipe et de France football.

Je n’idéaliserais pas trop Roustan dans ces débats.

Sa vision des footballs sudams, ça relève surtout du carnaval………… Je ne l’ai jamais lu ni entendu évoquer ces footballs-là sous un crible intellectualiste, en leur prêtant le moindre caractère qui relevât du cognitif ou du pensant.

L’un dans l’autre, et même si je ne doute guère qu’il fût sincère à leur endroit : un type qui n’aura guère fait qu’alimenter les clichés à leur égard, très superficiel.

Un très bon article, merci verano.

Sur la critique au classement des entraîneurs, oui il y a toujours un biais eurocentré et générationnel qui laisse une grande part aux coachs les plus récent, les plus connus. C’est aussi que la figure de l’entraîneur est devenu bien plus centrale au fil des décennies. Avant les années 1960, on a pas accordé autant de place aux entraîneurs. Et je pense qu’en Amérique du Sud, encore moins, surtout en Argentine.

Avant les années 1950, difficile d’identifier quelques figures d’entraîneurs argentins. Le plus souvent, ce sont des anciens joueurs du club, très majoritairement des figures reconnus qui font autorité. Ce ne sont pas des tacticiens, ils sont plus des encadrants, sont souvent entourés d’un assistant, qu’on a du mal à identifier qui est l’entraîneur (parfois ce sont même des comités). Le travail physique est bien moins développé qu’en Europe. Les joueurs ont une part bien plus importante sur le jeu, la tactique.

Les plus avancés tactiquement sont des étrangers venus du football danubien (quasi tous des Hongrois, dont le plus célèbre et influent, Imre Hirshl que j’évoquais sur l’article du Gimnasia LP, ou Ferenc Plattko est venu aussi en Argentine) ou alors des anciens joueurs qui ont été en Europe et qui apporte leur expérience de ce qu’ils ont vu et appris tactiquement: Renato Cesarini au premier chef, et Oscar Tarrio, quelques années plus tard. Mais donc, la part des joueurs était plus importante, par exemple Peucelle ou Minella avait un fort impact tactiquement en tant que joueur sur leur équipe, et sans surprise, ils ont fini entraîneur et on peut dire qu’ils posé des premiers jalons pour les entraîneurs argentins en matière de représentation tactique. Mais le virage en la matière, c’est au final les années 1950, après 1958 où l’entraîneur argentin comme figure émerge.

Je pense que l’importance du coaching au Brésil naît dès la fin des années 1930, à une époque où l’Argentine n’a pas besoin de « penseurs » (ça vaut pour l’Uruguay). Elle maltraite le Brésil la plupart du temps, cf. les résultats en Copa Roca. Plus globalement, les Argentins sont vus au Brésil comme les maîtres du jeu, ils représentent un idéal et quelques uns d’entre eux laissent une trace immense (Sastre au São Paulo FC par exemple). C’est clairement en réaction à la domination argentine que Costa échafaude ses schémas tactiques qui le font devenir la première référence du coaching au Brésil.

Yustrich le gardien de Flamengo n’est pas le Yustrich gardien de Boca de la même époque. Le premier a pris ce surnom par rapport au second.

Yustrich qui devient par la suite un coach redouté pour son autoritarisme (et son physique de géant) plus que par ses résultats d’ailleurs. On peut supposer que Costa l’a influencé.

tu vas faire plusieurs épisodes ?

Il y aura un second épisode, peut-être un troisième. Ce type d’article demande pas mal de recherche donc j’y vais pas à pas.

Ah ben vivement la suite.

Superbe article qui me fait dire qu’on a jamais écrit sur Jimmy Hogan, alors que niveau influence, on fait difficilement mieux !

Gracias ! Tu as raison, Hogan tient une place énorme dans l’évolution du football d’Europe centrale. Un sujet pour toi !

C’était dans mes projets…

Un texte passionnant.

Merci !

Allez, quelques remarques/questions :

Chapman n’est effectivement pas l’inventeur du WM, mais il le porte à son point de fusion avec Arsenal.

Engel qui passe d’avant-centre dans le 2-3-5 à demi-centre dans le WM souple. Dans le 2-3-5, il joue en position plus reculée : c’est lui l’organisateur du jeu. Comme il l’est aussi dans le WM souple, mais cette fois-ci au poste de demi-centre puisque l’avant-centre est devenu un pur buteur (Waldemar de Brito).

Medio da Guia, c’est le frangin de Domingos ? Ce dernier joliment présenté comme élégant balle au pied, mais peu efficace défensivement. Je crois que c’est effectivement exactement ça…

J’aime beaucoup l’arrière-plan social et politique qui explique les choix tactiques, les évolutions de carrière, les choix mémoriels. C’est, je pense, très bien vu.

Comme l’écrit ajde plus haut, le rôle de l’entraîneur et du tacticien hors du terrain est sans doute plus précoce en Europe qu’en Amérique du Sud. L’absence d’un véritable tacticien est souvent la conséquence d’un sentiment de supériorité : Verano le note, Uruguay et Argentine fonctionnèrent longtemps sans véritable sélectionneur-tacticien. Le pouvoir appartenait aux joueurs. Au contraire du Brésil qui, se sentant en position de faiblesse, réagit par l’élaboration tactique. La FA ne dota l’équipe d’Angleterre d’un entraîneur aguerri qu’en 1963…

Après le match nul contre la Suisse, le Brésil joue tous ses matchs au Maracanã. Ce n’était pas prévu ainsi au départ… Mais le comité d’organisation saisit bien vite l’importance du stade et de l’ambiance de Rio pour le bon déroulement de la suite de la compétition !

Sur l’avant-centre en retrait du 2-3-5, voir ici le portrait consacré à Paul Nicolas : https://www.pinte2foot.com/article/equipe-de-france-le-onze-ideal-des-origines-a-1940

Voir aussi, ici, les considérations de Gabriel Hanot sur le rôle de l’avant-centre dans le 2-3-5 et dans le WM : https://www.pinte2foot.com/article/racing-arsenal-1930-bien-plus-quun-match-de-football

Et puis, concernant le maître absolu de l’avant-centre en retrait, j’ai nommé le Tchèque Matej Sindelar, voir ici les développements de Pierre Cazal à propos du Scheiberlspiel autrichien : https://www.pinte2foot.com/article/france-autriche-1934-kimpton-fait-dejouer-meisl

Ahhh, je ne connaissais pas buidlineup.com. Me suis fait suer à faire les compos avec des moyens artisanaux !

Pas facile de décrire avec précision et un fort degré de confiance les systèmes. Oui Engel devait jouer plus bas que De Brito, d’où sa capacité à suppléer Fausto quand ce dernier rechigne à se conformer aux exigences du Hongrois.

Ah, je ne connaissais que Ladislau da Guia comme frangin de Domingos. Toujours le meilleur buteur historique de Bangu, il me semble.

On verra dans le 2nd portrait qu’il existe des liens évidents entre les méthodes d’entrainement de toute une génération de coachs avec les valeurs promues et les décisions politiques prises par le régime de Vargas. Et comme la démocratie n’aura tenu qu’une dizaine d’années, entre 1954 et 1964, elles se prolongent au-delà, jusque dans les années 1980. Même l’icône du beau jeu Telê Santana s’est nourri de ces influences quasi militaires.

A propos des schémas tactiques du Brésil en 1950, les journalistes eux-mêmes sont perplexes. Dans les derniers matchs de la Coupe du monde, Costa adopta-t-il un conventionnel WM ou maintint-il la Diagonale ? C’est Zizinho qui a tranché le débat en affirmant à maintes reprises, qu’après le match contre la Suisse, Costa était revenu au WM.

Au passage, je ne connaissais évidemment pas Kürschner, mais pas étonné de retrouver un de ces incroyables Hongrois voyageurs quelque part là-dedans…

Je me suis aussi fait la réflexion sur les Hongrois. C’était vraiment « à la mode », et même pas que dans les grands clubs puisque j’avais découvert en écrivant mon article sur les deux clubs de foot à Renaix qu’ils avaient eut aussi des entraineurs venu de Hongrie alors que les deux équipes végétaient entre la D2 et D3.

En Italie dans les années 1920-1930, c’est une invasion.

1931-32, en Serie A, en début de saison, ils sont 8 Hongrois et 4 Autrichiens dans un championnat à 18 clubs.

En Serie B, 13 Hongrois, 1 Autrichien sur 18 clubs.

Et si tu jettes un œil au 3e échelon, tu en trouves encore pas mal.

Sous Mussolini, les grands coachs de Serie A sont des Autrichiens et des Hongrois (dont des Juifs) et Carcano, un homo. Ça la fout mal pour un Duce exaltant la latinité et la masculinité eh eh.

Dans l’entre-deux-guerres, les techniciens danubiens s’exportent très bien. La raison majeure en est qu’ils disposent de compétences majeures et que le niveau de vie en Europe de l’Ouest est supérieure à celui de l’Europe danubienne. Les équipes françaises, italiennes, belges, etc. offrent des conditions de vie et de rémunération très attrayantes à des salariés très qualifiés.

A cela le fait que le Hongrois semble aimer les voyages. Footballski avait consacré une formidable série à ces Aventuriers Magyars : https://footballski.fr/les-aventuriers-magyars-7-jozsef-szabo-lukrainien-du-royaume-de-hongrie

Top, hâte de lire ça aussi ! D’ailleurs footballski ils ont plus écrit un article depuis longtemps non ? Ça semble un peu à l’arrêt malheureusement.

Footballski, c’était top comme site. Suis bien d’accord.

Tout relu! Et je me rappelle avoir découvert « la Diagonal » dans le fameux mais très néo-victorien « Pyramide inversée » de Wilson, dont je n’ai pas vraiment un souvenir favorable.

Aussi j’aurai une question : les défenses à 4 (à la perte du cuir, je comprends en te lisant que c’était le cas) ont été le socle, la condition peut-être même, de ces défenseurs toujours plus entreprenants des 60’s.. ==> Vit-on quoi que ce soit de tel dès l’un ou l’autre mandats de ce Flavio Costa? Que ce fût en club ou sélection? L’un ou l’autre défenseurs qui, dans son système, s’affranchirent du caractère essentiellement défensif de leurs tâches?

J’en profite : c’est assez contre-intuitif que le 4-2-4 procédât, fin des fins, d’une volonté de sécurisation des arrières ; cet article n’en est que d’autant bienvenu, merci.

Pas facile, ta question ! Quelques éléments en vrac :

– j’ai lu à plusieurs reprises que Costa n’était pas mécontent de voir da Guia partir au São Paulo FC au début des années 1940 car il ne le trouvait pas assez défenseur dans l’âme. Et pourtant, il l’appelle en sélection en 1945. Mais on peut dire qu’il ne demandait pas à ses 3 défenseurs autre chose que contrer les 3 attaquants de pointe adverses.

– en 1956, quand il reprend la sélection durant quelques mois, son Brésil joue à 4 défenseurs avec Djalma et Nilton Santos (Zozimo et De Sordi au centre) . Mais l’ailier gauche est Canhoteiro, pas sûr que Nilton ait eu latitude pour beaucoup monter sachant que Djalma est plus défenseur dans l’âme.

– en 1963, quand il gagne le carioca avec Fla, le latéral gauche est Paulo Henrique, celui qui est considéré comme le successeur de Nilton.

Costa a évolué avec le temps, passant d’une défense à 2, puis à 3, puis à 4 et a comme tout le monde utilisé le talent offensif des latéraux. Mais je pense que c’est une conséquence plus qu’une volonté initiale. Avec toutes les réserves d’usage faute d’images !

Manga vient de décéder d’un cancer à 87 ans.

Je vous mets ça là car je suis pas sur que les médias français en touche un mot, mais ici ça fait les gros titres des pages de sport.

Merci Cebo. Manga faisait parti du Top 10 recent sur Botafogo de Verano.

https://www.pinte2foot.com/article/top-10-botafogo-1ere-partie

Manga, ce sont trois fantastiques équipes. Celle du Botafogo de Garrincha, le premier titre continental de Nacional en 71 et les belles heures d’Internacional avec Falcao et Figueroa. On peut dire qu’il a su se placer sur les photos !

Merci de l’info car en effet, je doute que Sofoot ou l’Equipe en parle. Idole de Botafogo bien sûr, mais peut être plus encore avec le Nacional et la Libertadores 1971. Auteur d’un but de « arco a arco » en 1973 au Centenario. Il était allé s’excuser auprès du gardien adverse à la fin de la rencontre.

J’ai été mauvaise langue, Sofoot et L’Equipe lui ont consacré une brève.

En tout cas tu m’as éclairé plus haut, merci!

Manga, je m’étonnais d’être le seul (??) à avoir une voix pour lui, tu vois de quoi je parle ; joueur plus apprécié « émotionnellement » que sportivement au Brésil?

Super intéressant, merci Verano. J’ignore tout de ces entraineurs sudam, c’était un plaisir à lire !

Glanville mentionné dans l’article est décédé aujourd’hui, à 93 ans.