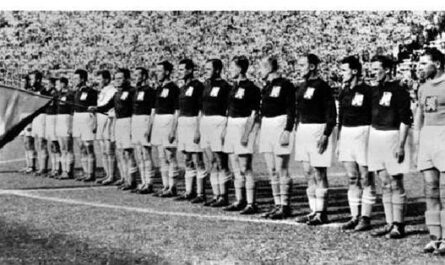

Dans un précédent article, nous nous étonnions de la sous-représentation des techniciens sudaméricains, et notamment brésiliens, dans les tentatives de classements des « meilleurs entraineurs » par France Football et FourFourTwo au cours de ces dernières années. Nous avions alors brossé le portrait de Flávio Costa, un des grands coachs brésiliens méconnus en Europe, un maître en matière de réflexion tactique et un adepte des méthodes militaires ayant longtemps fait école au Brésil. Le second entraineur que nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir s’appelle Zezé Moreira, le mentor de Telê Santana (photo d’en tête durant la Coupe du monde 1982).

L’apprentissage par la violence

Joueur réputé méchant, technicien intransigeant, Alfredo Moreira Júnior naît dans le Nord de l’Etat de Rio et se forge un tempérament au cours d’une enfance douloureuse, une formulation qu’il faut comprendre dans son acception littérale. Ainé des garçons d’une famille nombreuse d’origine italienne en dépit d’un patronyme à consonnance portugaise, frappé avec un instrument destiné à corriger les chevaux par un père apothicaire ne supportant pas de voir son fils jouer au football, il endure les châtiments corporels sans jamais renoncer à une passion n’ayant rien d’une foucade et partagée avec deux de ses jeunes frères, Aymoré et Ayrton. Adulte, il s’exerce à contrecœur à la pharmacologie dans un quartier de Rio proche de la plage Vermelha. En se fondant dans la grande ville, il s’émancipe de l’autorité du pater familias et joue le dimanche avec des camarades du foyer qui l’accueille. Il est alors détecté par le Sport Club Brasil, une des entités participant au championnat carioca. C’est à cette époque, au milieu des années 1920, qu’il devient Zezé en raison de son admiration pour Zezé Guimarães, un attaquant international évoluant à Fluminense avec lequel il n’a rien en commun tant ses dispositions techniques sont limitées.

Lors de la Révolution de 1930, endoctriné par un équipier du Sport Club ayant officié dans l’armée et formé à la hâte au maniement du fusil, il participe à la prise d’assaut du Palais Guanabara, la résidence du président Washington Luís. Acteur de la chute de la Vieille République et de l’accession au pouvoir de Getúlio Vargas, il entre dans la police spéciale chargée de la sécurité du nouvel homme fort, mais également de la répression des mouvements insurrectionnels. Quand elle ne parade pas aux côtés de Vargas, cette unité se charge des basses besognes. « Nous étions beau dans nos uniformes mais la police antiémeute était une chose terrible » confesse-t-il bien plus tard[1]. A l’occasion d’une opération destinée à mater un soulèvement de dockers, une balle tue un de ses compagnons assis à ses côtés dans le véhicule les menant sur les lieux de la manifestation. Au crépuscule de sa vie, Zezé s’interroge encore sur le sens de cet engagement aux côtés de Vargas.

Son existence prend une nouvelle tournure avec l’avènement du football professionnel en 1933, un coup fatal au Sport Club Brasil, trop limité financièrement pour prendre ce virage. Zezé porte alors les couleurs d’América puis se rend à São Paulo – en compagnie de son frère et gardien de but Aymoré – où il conquiert le championnat paulista 1934 avec Palestra Itália dans un rôle de défenseur ou milieu remplaçant. De retour à Rio, il évolue une saison à Flamengo sous les ordres de l’entraineur-joueur Flávio Costa avant de rejoindre un Botafogo déclinant, suivi par sa réputation de footballeur violent, comme s’il prolongeait sa carrière répressive dans les stades en maltraitant les talents les plus insolents, Tim et Leônidas en particulier.

L’homme de la zone

Quand il raccroche, Zezé Moreira profite du programme de professionnalisation de l’éducation physique promu par l’Estado Novo de Vargas au service d’un objectif politique et sécuritaire, pour ne pas dire fasciste et militaire[2]. Diplômé, il devient préparateur physique puis entraineur des joueurs amateurs de Botafogo. Au départ d’Ondino Viera, en janvier 1948, il est propulsé à la tête de l’équipe première et réalise un coup de maître en menant le Fogão au titre carioca devant le sensationnel Vasco de Flávio Costa, mettant fin à 14 années de pénitence du club alvinegro. Tout Zezé Moreira est déjà là : condition physique irréprochable, discipline collective – il obtient le départ de son ancien équipier, l’étoile tyrannique Heleno de Freitas – et rigueur tactique.

Après l’introduction du WM par Dori Kürschner en 1937 – que Zezé a pour coach à Botafogo durant 15 mois – les techniciens cariocas se sont ouverts à la réflexion tactique. Flávio Costa, le premier, imagine une variante du WM appelée la Diagonale puis Ondino Viera s’en inspire pour instaurer et faire prospérer le 4-2-4. Les milieux et les intérieurs élargissent leur périmètre d’intervention, leur positionnement varie selon les circonstances et crée une incertitude difficile à contrer, en rupture avec la Pyramide inversée (2-3-5) où les joueurs occupent des postes fixes. Zezé Moreira comprend alors que sa ligne de défense sera plus efficace si chaque joueur est affecté à la protection d’une zone indépendamment de l’adversaire face à lui. Ses beques[3] sont ainsi immunisés contre le poison des inversions de positions des attaquants et les trous béants que peut occasionner le marquage individuel.

La défaite de la Seleção face à la Celeste lors du match décisif de la Coupe du monde 1950 crée un électrochoc et condamne le WM dans lequel s’est fourvoyé Flávio Costa, coupable d’avoir abandonné la Diagonale en cours de compétition. Pour de nombreux observateurs, Ghiggia n’aurait pas inscrit le but du sacre uruguayen si Bigode n’avait pas été livré à lui-même dans une défense individuelle à trois, privé du soutien du milieu gauche.

En prenant les rênes de Fluminense en 1951, six mois après le Maracanaço auquel il assiste, Zezé décide de verrouiller plus encore ses arrières, les attaquants dont il dispose n’étant pas le point fort de l’effectif. Il pérennise le marquage en zone mais attribue à Pinheiro un rôle de libero en position basse couvrant les autres défenseurs comme le font déjà de nombreuses équipes européennes. Pour muscler le milieu, l’abattage du jeune et talentueux Didi laissant à désirer, Zezé sacrifie un attaquant à la perte du ballon, en l’occurrence l’ailier droit Telê Santana : ce sont les prémices du 4-3-3. Dans une interview accordée en 1965 au Jornal dos Sports, le technicien explique qu’il n’a fait que s’adapter au profil de ses joueurs : « Telê faisait sur le terrain ce que son génie lui commandait de faire, c’est-à-dire être en activité constante, en avançant et en reculant. Didi courait la moitié de ce que courait Telê. L’entraineur fait avec ce dont il dispose et cherche à équilibrer les choses. Ce qui a été qualifié de tactique défensive ».

Ces schémas innovants heurtent en effet de nombreux exégètes pour qui Moreira est un fossoyeur du jeu. Peu prolixe en buts, dépourvu de stars (Didi et Pinheiro ne sont pas encore internationaux), ce Fluzão est surnommé « o timinho », la petite équipe. Cela n’empêche pas le public de la soutenir et le Flu-Fla d’octobre 1951 se déroule dans une ambiance délirante, dopée par le concours de torcidas imaginé par le Jornal dos Sports. En fin de championnat, les faits donnent raison à Zezé : Fluminense est sacré et Telê Santana, l’ailier que l’on dit sacrifié, inscrit les deux buts du match décisif contre les nouveaux riches de Bangu[4].

Paria ou héros national ?

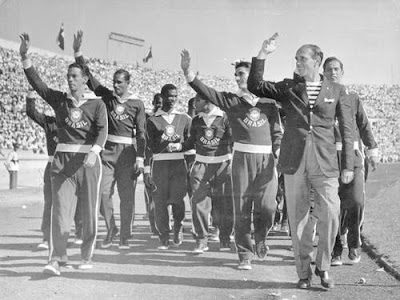

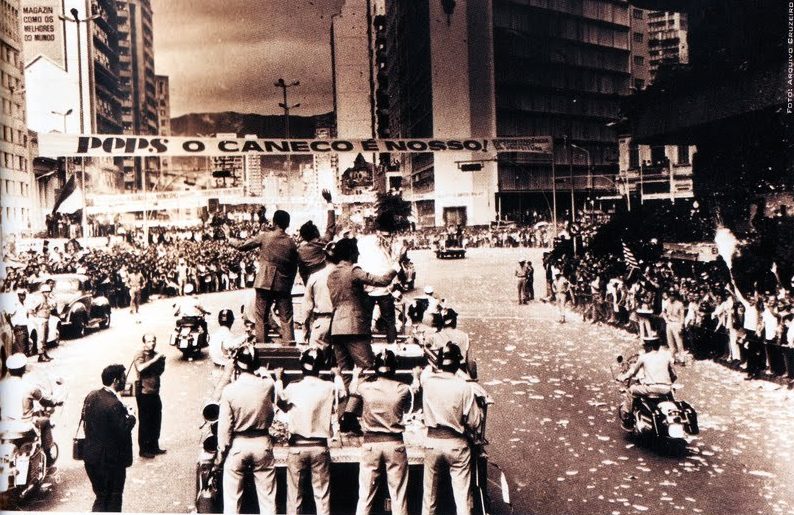

Au printemps 1952, pour le Championnat panaméricain organisé par le Chili[5], la CBF demande à Zezé Moreira de cornaquer une Seleção encore groggy par son échec en Coupe du monde. Avec un groupe largement renouvelé (Pinheiro, Didi, Djalma Santos, Nilson Santos, Julinho…), le Brésil s’impose face au Mexique sans convaincre (2-0) puis est tenu en échec par le Pérou (0-0). La presse se déchaîne, critique un système en 4-2-4 bridant les initiatives, regrette les absences de Danilo, Jair, Zizinho et qualifie finalement Moreira de traître à la nation. Puis viennent les retrouvailles tant attendues avec l’Uruguay. Sans discussion possible, le Brésil évacue le traumatisme du Maracanaço (4-2), surclasse ensuite l’hôte chilien (3-0) et s’octroie un premier titre majeur hors de ses frontières[6]. Bien plus tard, se remémorant le retour triomphal de la Seleção, Zezé raconte : « le président Getúlio Vargas m’a remis une médaille d’or. J’avais été traité comme Judas, hein ! L’Association des chroniqueurs sportifs m’a décoré et l’Assemblée législative de Rio m’a donné le titre de citoyen de la ville ».

Après l’intérim de son frère Aymoré en 1953, Zezé reprend les commandes de la Seleção en prévision de la Coupe du monde 1954. La phase qualificative ne convainc personne, la dernière rencontre préparatoire s’achève sous la bronca du Maracanã et les encouragements de Getúlio Vargas paraissent dérisoires de la part d’un président lui-même à court d’idées et dont le suicide intervient trois mois plus tard. Durant le séjour en Suisse, Zezé impose sa discipline et croise le fer avec quelques envoyés spéciaux, accentuant encore la distance des reporters avec une Seleção désormais vêtue de jaune et de bleu. En quart de finale, l’organisation et le talent brésiliens (en 3-2-2-3 ou 4-4-2 en phase défensive) ne suffisent pas à contrer la vitesse et la géométrie du football hongrois, totalement inconnu de Zezé Moreira. La Bataille de Berne s’achève dans la violence et Zezé y contribue, comme lorsqu’il était chargé du maintien de l’ordre. « Avec la pluie, Didi ne tenait pas debout. Je l’ai obligé à changer de chaussures et je les tenais à la main quand je suis descendu au vestiaire (…). Trois ou quatre Hongrois ont crié ̀Moreira, Brésil…́ et m’ont craché dessus. J’ai pris une chaussure, je l’ai lancée et j’ai ouvert le crâne de l’un d’eux », en l’occurrence un auxiliaire du ministre hongrois aux sports.

S’il n’en assume plus la direction après 1955, Zezé ne reste jamais bien loin de la Canarinha. Membre de la commission technique lors de plusieurs Coupes du monde, il conseille son frère Aymoré – dit Biscoito – et Zagallo lors des sacres mondiaux de 1962 et 1970[7].

O Mestre dos mestres

Au fil des années, le palmarès de Zezé s’enrichit de nombreux trophées, notamment un troisième titre carioca avec Flu en 1959, un Paulistano en 1970 avec le São Paulo FC, deux championnats uruguayens en 1963 et 1969 avec le Club Nacional. Dans les seventies, son autoritarisme et ses méthodes d’entrainement invariables et datées commencent à être contestées par les joueurs. Pour tout dire, ses principes paraissent obsolètes au regard de l’apport d’une nouvelle génération de techniciens comme Cláudio Coutinho, inspiré par les monstres physiques européens, ou Rubens Minelli, pionnier en matière d’usage de la vidéo.

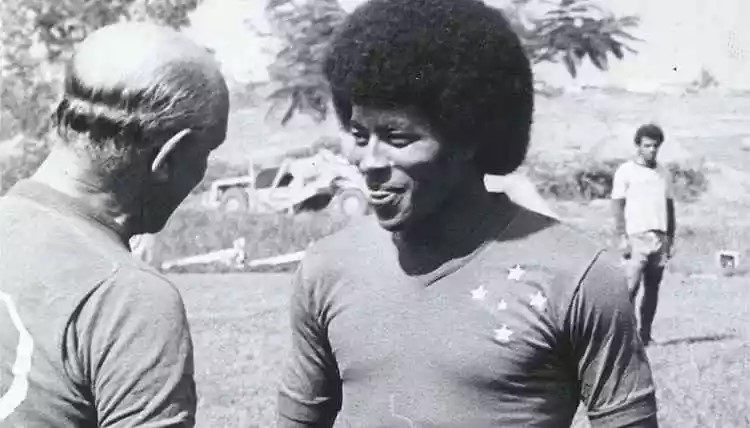

En 1975, Zezé s’installe sur le banc du Cruzeiro avec son frère Ayrton comme adjoint. Ce dernier a déjà officié avec la Bestia Negra dans les années 1960, la menant à la Taça Brasil 1966 avec Tostão et Dirceu Lopes face au Santos de Pelé[8]. Une santé précaire brise l’élan de ce troisième Moreira à qui l’on promettait la Seleção. Quand l’opportunité se présente, Ayrton se met avec succès au service de son aîné. Son corps le lâche définitivement en novembre 1975 alors que Cruzeiro dispute des rencontres décisives pour le Brasileirão, finalement perdu en finale contre l’Internacional à la suite du gol iluminado de Figueroa.

Qualifié pour la Copa Libertadores 1976, Cruzeiro prend d’emblée sa revanche sur l’Internacional à l’occasion d’un match entré dans l’histoire (5-4). Endeuillé par le décès accidentel de l’ailier Roberto Batata, Cruzeiro surmonte tous les obstacles et écrase des adversaires soulés par les assauts de la Bestia Negra. Opposé en finale à River Plate, Cruzeiro arrache le titre après un match d’appui sans que personne ne songe à contester la légitimité d’un vainqueur auteur de 46 buts en 13 matchs. Alors qu’il promène une étiquette d’entraineur frileux oscillant entre le 4-3-3 et le 4-4-2, Zezé propose à Belo Horizonte un 4-3-3 modulable en 4-2-4 et enthousiasme le public. Pour lui, rien de plus naturel au regard de joueurs tels que Joãozinho, Palinha, Jairzinho et Nelinho, inarrêtables offensivement, des courants d’air défensivement : « aucun technicien ne peut prétendre changer les caractéristiques d’un joueur pour le faire entrer dans votre système. Quand vous ne disposez pas du joueur dont vous avez besoin, il existe deux possibilités : procurez-vous ce joueur ou adaptez votre système ».

S’il cesse d’entrainer au début des années 1980, Zezé Moreira poursuit des missions pour la CBF et observe notamment les adversaires du Brésil lors des Coupes du monde 1982 et 1986 en se mettant au service de son disciple Telê Santana. Attentif aux évolutions du jeu, témoin sincère de temps révolus, Zezé s’éteint à 90 ans, en 1998. Méconnu en Europe, ignoré de France Football et FourFourTwo, Zezé tient une place majeure dans l’histoire du football brésilien et n’a pas volé son surnom d’O Mestre ou mieux encore, O Mestre dos mestres. Et pour ceux qui tiquent encore sur ses schémas tactiques défensifs pour leur époque, voici sa Seleção idéale telle qu’il la conçoit en 1995 : « je choisis le 3-2-5 à l’ancienne : Amado – Djalma Santos, Domingos da Guia, Nilton Santos – Fausto, Fortes – Garrincha, Leônidas, Friedenreich, Pelé, Moderato ».[9]

[1] Source : História em Multimídia do São Paulo Futebol Clube, Interview de Zezé Moreira par Mauro Malin e Rodrigo en décembre 1993.

[2] Extrait de la revue d’Education Physique d’octobre 1939 : « Notre amélioration raciale a définitivement commencé. Avec la discipline des muscles, la discipline de la volonté sera perfectionnée ; (…) l’effort de la pensée pure sera combiné avec celui de la volonté d’accomplir ; à l’habitude de vivre simplement et clairement, la capacité de vivre dangereusement ; à l’esprit civique, l’aptitude au sacrifice ; à la technique de la santé spirituelle la technique de la santé physique ».

[3] Nom donné aux arrières au Brésil né de la prononciation portugaise du terme anglais « back ».

[4] Ce que demande Zezé à Santana sur l’aile droite n’est pas différent de ce que demande Feola à Zagallo sur l’aile gauche lors de la Coupe du monde 1958.

[5] Brésil, Chili, Uruguay, Pérou, Mexique, Panama. L’Argentine de Perón, en plein isolationnisme, n’est pas présente.

[6] Jusqu’alors, trois victoires en Copa América à domicile en 1919, 1922 et 1949.

[7] La légende prétend que le quatrième but brésilien lors de la finale 1970, le chef d’œuvre collectif conclu par Carlos Alberto, est l’œuvre d’Aimoré, imaginé et dessiné sur une serviette lors d’un déjeuner avec Mário Zagallo.

[8] La Taça Brasil est un trophée faisant office de titre national avant l’instauration d’un véritable Brasileirão en 1971.

[9] Folha de São Paulo, interview de Flávio Costa et Zezé Moreira, Mário Magalhães, 1995.

Merci pour la série. Des entraîneurs sudam clairement sous estimés, en effet.

Lorsque Pesser et Binder reviennent de la tournée brésilienne du Rapid en 49, ils écrivent avec un journaliste un opuscule expliquant ce qu’ils nomment le système brésilien. On y trouve notamment un schéma intéressant présentant une variante défensive du 2323. Ce qu’on y voit d’abord est une organisation où les joueurs forment un filet à mailles en losange. Ce qui apparaît également, c’est l’importance des diagonales (et les possibilités en matiere de transitions offensives) et la tendance à l’asymétrie qui en résulte.

Intéressant car le Rapid en 1949 affronte notamment Vasco et Flu entrainés par Flávio Costa et Ondino Viera, deux des coachs ayant le plus travaillé le volet tactique au Brésil dans les années 1940. Dans l’immédiat après guerre, les clubs européens se produisant au Brésil sont rares (Torino, Rapid, Malmö) et sont sans doute scrutés avec attention pour nourrir la réflexion des coachs brésiliens. A l’époque, le Torino d’Erbstein ne jouait pas avec un libero, Zezé n’a donc pas pompé l’idée sur les Italiens. Comment jouait le Rapid ? Y avait-il déjà une notion de zone ?

Boulot, rien lu encore (sinon les commentaires, et encore : en diagonale)..mais c’est au contact du Brésil que le Rapid adopta le libero, non?

Souvenir d’un article en ce sens ici, et de Guybrush il me semble.

Oui, j’ai relu l’article de Guy mais il est évoque l’influence de la défense renforcée et de ystèmes privilégiant les surnombres offensifs et défensifs, prémices du football total. On ne sait pas si la notion de défenseur libre de marquage et décroché – que Brera appellera le libero après avoir vu la Salernitana de Gipo Viani en 1948 – est importée d’Amsud.

Lors de cette tournée 49, le Rapid est en phase de transition, même si la plupart des joueurs, qui seront les cadres de l’équipe des 50’s sont déjà là. Il y a les gars formés au club (« l’ancien » Gernhardt, les frères Körner et Happel), et ceux que Binder, qui est aussi manager du club est allé chercher (Zeman, Golobic, Riegler et Dienst). Ajoutons évidemment Max Merkel (formé au Rapid, mais qui a fait l’essentiel de sa carrière), Josef Musil (gardien remplaçant, qui décrocha tout de même plusieurs sélections) et aussi Erich Müller (un de ces joueurs obscurs et possiblement formé au club, mais qui a fait 3 ou 4 solides saisons au tournant 40-50). Les Giesser, Hanappi, et Probst rejoindront le club en 49 et 50 (et Paul Halla n’arrivera qu’en 53). Le reste de la troupe est formé de dinosaures comme les homonymes Franz et Stefan Wagner (le Franz, c’est 18 sélections et le Stefan, 2) et de joueurs peu connus (enfin, si j’en oublie pas). Fraîchement retraité, Binder a joué le premier match parce que Dienst a eu coup de chaud.

Lors de la première rencontre, le Rapid joué à la façon viennoise, en WW (la zone était connue, mais pas utilisée systématiquement). L’Histoire retient donc que ça a tourné à la cata et que Binder et Pesser (possible que Happel ait participé à la discussion) ont tout de suite compris que la tactique viennoise était dépassée. Ils ont modifié leur schéma le match suivant et ont pu limiter les dégâts pour le reste de la tournée.

En rentrant, Pesser et Binder ont décidé repenser le jeu de leur équipe (avec libéro, défense en zone, pège du hors jeu). Un mélange de système brésilien et de jeu viennois. Rene Maric considère que c’est probablement la première équipe à proposer un football qu’on peut qualifier de total. Pesser a expliqué que tous les joueurs de champ participaient à l’attaque (sauf le libéro) et à la défense (sauf l’avant centre) et utilisé l’image du filet pour décrire le déploiem des joueurs à la perte de balle

Oups, déploiement (j’ai appuyé par erreur sur envoyer, je pense)

Le moins que l’on puisse dire est que ce Rapid ne manquait pas de QI, mais je pense que le Pesser Hans a dû jouer un rôle important. Le garçon a un palmarès assez incroyable. Outre les titres de champion d’Autriche, il me semble que pendant son activité d’entraîneur, ses équipes ont quasiment toujours fini sur le podium. Lors des 2 titres consecutide son Wiener SC

Bon sang, j’ai des moufles.

Je disais, que lors des 2 titres du Wiener SC fin 50’s, son équipe n’a perdu qu’un seul match (et elle a marqué plus de 100 buts, je crois).

Tiens, en revoyant la liste des joueurs de 49, j’ai oublié un autre obscur notable, Leopold Ströll.

Le garçon a joué 3 saisons au Rapid avec d’excellentes stats de buteur. Il a ensuite joué deux ans au Floridsdorfer AC, là encore en se débrouillant fort bien.

Salut Polster. J’ai maté qui était René Maric, m’attendais à un historien du jeu couvert de poussière, mais pas du tout ! 32 balais, dans le staff du Bayern. Il est reconnu comme un spécialiste ?

J’ai trouvé ce bouquin

https://www.amazon.fr/Analysing-Football-Reverse-Engineering-Actions/dp/9083070956/ref=mp_s_a_1_2?dib=eyJ2IjoiMSJ9.2neKwWNjrBK9oCx_9JCM2wJ4T3zr_or29YrjZA0sYjrc8hO5y2OVZsoy6yqAk26CqG38CaE7ro2qZuDV6pOpy1NL2zh_sWavNpkKBTnVj9IwL77Z5hY_kHt03KCf6Znv51-fhlcKPVTueYJjn1tn7A.I3xtORR6oFHR3uhIdLTibivCHat1QeYqP56GKaTI-qE&dib_tag=se&qid=1747246310&refinements=p_27%3ARene+Maric&s=books&sr=1-2

Analysing football. C’est la même personne ?

Salut Khia, c’est bien le même garçon à ce qu’il semble. Au départ, il s’est fait remarquer avec ses analyses sur un blog et il a aussi croisé Marco Rose lors de ses études de psycho à Salzburg, qui lui a donné l’opportunité d’intégrer le RBS. Freund le connaît bien donc et l’a fait venir à Munich. Il se dit que le Rapid était (est) intéressé par lui donner sa chance comme entraîneur principal.

Le bonhomme est un dingue de tactique et a manifesté un intérêt pour les vieilleries footballistiques.

Merci pour ce superbe article ! Néanmoins, qui est ce gardien nommé Amado que Moreira mentionne dans son équipe type ?

C’est le gardien de Flamengo dans les années 1920 et 1930. Il était réputé excellent mais concevait le football comme un loisir avant tout. Il aurait snobé la sélection et c’est la raison pour laquelle il n’a pas participé à la CM 1930 dit-on…

Merci Verano ! Y avait des similitudes tactiques entre Zéze et Aymoré Moreira ? Les deux joueront un rôle important dans la carrière de Nilton Santos. C’est Zezé qui le place en latéral droit.

Aymoré a marché dans les pas de son frère après avoir eu une carrière plus prestigieuse puisqu’il a quelques sélections en tant que gardien du Brésil. Par la suite, il effectue la même formation en éducation physique avant de coacher et n’est pas associé à de notables évolutions tactiques. Son heure de gloire est évidemment 1962 avec une Seleção à la fois proche de celle de Feola en 1958 et différente, par la force des choses (blessure de Pelé) et par conviction (une assise défensive sans doute plus solide).

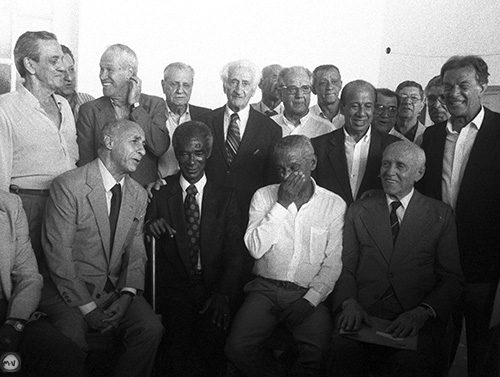

Didi, la classe, même avec sa canne.

Y avait pas Pedro Rocha avec São Paulo en 1970 ?

Il arrive après la CM 1970 et ne participe pas à la conquête du Paulistano 1970.

Magnifique texte, qui éclaire un pan du football qui m’était très largement méconnu.

Mille mercis, donc.

Toujours très instructif ce genre d article, et important pour dérouler le fil tactique et l histoire du jeu decentrée du point de vue européen.

A titre personnel, le nom de zezé moreira.. a peine entendu

J’ai pris le temps de tout relire, car Maelström de choses nouvelles dont je suis très reconnaissant.

Je suis même bon pour tout relire, en fait. Si je n’ai pas de question : c’est que je n’ai vraiment digéré tout cela………..ou alors que c’est particulièrement complet, éh..

Déjà dire que c’est très bien vu d’avoir distingué les animations en possession/perte du cuir ; je n’avais jamais pensé à me poser cette question (quand même « un chouia » fondamentale) pour les WM, 2-3-5 etc..

Et démythifier / « réintellectualiser » le Maracanazo (Cf. cet abord tactique que tu effleures) n’est probablement pas du luxe.

Pour résumer : en grande forme Verano.

PS : c’est pas un concours, mais…………mais prends-en de la graine, Jonathan Wilson!