Ce devait être la grande fête de la montée pour un de ces piliers des divisions inférieures sur lesquels l’Angleterre du ballon rond a bâti ses traditions. Ce fut une après-midi d’horreur qu’aucun de ceux qui l’ont vécue n’oubliera jamais. C’était le premier acte, trois semaines avant le Heysel, d’un des mois les plus noirs de l’histoire du football. C’était au stade de Valley Parade, à Bradford, le 11 mai 1985, il y a 40 ans aujourd’hui.

Le mois de mai, en football, est synonyme de fin de saison. Le soleil est revenu sur les pelouses, les classements se figent peu à peu, les relégués se préparent à un triste été, les promus flottent dans l’euphorie du triomphe et du renouveau. Tout cela n’est peut-être pas plus vrai ailleurs que dans les divisions inférieures anglaises, avec leurs 24 clubs et leurs impitoyables marathons de 46 matchs sans trêve hivernale dans les bourbiers des Midlands ou du Lancashire.

En 1985, c’est le tour du Bradford City AFC de fêter la fin de presque cinquante ans d’attente. Pour la première fois depuis 1937, les Bantams ont décroché la montée vers une Second Division qui ne s’appelle pas encore Championship League. Une victoire sur Bolton à l’avant-dernière journée, le 6 mai, a scellé l’affaire et la réception de Lincoln City, le dernier jour, peut prendre l’allure d’une belle fête.

Valley Parade est donc plein à craquer ce samedi 11 mai. Au terme d’une saison à 6 000 spectateurs de moyenne, un chiffre que certains clubs de D1 française n’atteignent pas cette année-là, ils sont plus de 11 000 à remplir les vénérables tribunes dessinées en 1908 par Archibald Leitch, le célèbre architecte dont P2F a déjà évoqué les œuvres. Comme souvent dans ces contrées du Yorkshire, le ciel est couvert et il souffle une bonne brise. L’humeur générale, en revanche, est au beau fixe en l’absence de tout enjeu.

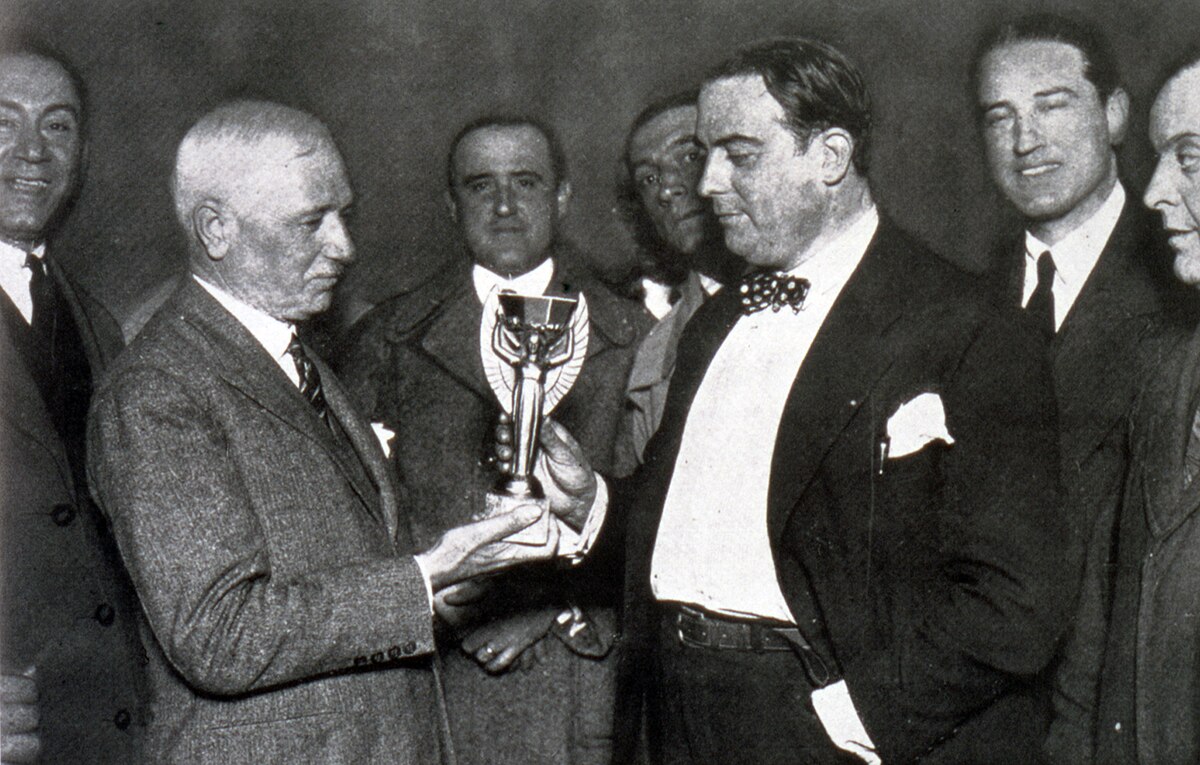

La télévision est là, en direct, ce qui n’est pas courant du tout à l’époque même s’il ne s’agit que de la station régionale de la chaîne indépendante ITV. Une fois le trophée de champion de Third Division remis aux locaux devant les caméras, le match peut commencer. Il est loin d’atteindre des sommets, et aucun but n’a été marqué à l’approche de la mi-temps.

On ne saura jamais exactement qui est à l’origine du drame. Un journaliste mettra en cause un touriste australien, mais il y a des trous dans son récit et la famille du suspect, décédé depuis, démentira toujours. Les enquêteurs établiront en tout cas que le feu est parti d’un mégot mal écrasé, tombé par une fente du plancher dans les déchets qui jonchaient le sol sous la tribune principale. Il est 15 h 43 quand les premiers spectateurs donnent l’alerte.

Les pompiers, immédiatement prévenus, sont sur place en quatre minutes : une belle performance où que ce soit, mais il est déjà trop tard. Le bois de l’édifice, séché jusqu’à l’os après trois quarts de siècle sur pied, s’est embrasé comme une torche. Avec l’aide du vent, le feu s’est propagé à toute la tribune en moins de 90 secondes ; l’arbitre a juste eu le temps d’arrêter la rencontre au moment où les premiers spectateurs fuyaient vers le terrain. Tout brûle du sol au plafond à l’arrivée des pompiers, et ceux-ci ont trop à faire à évacuer ceux qui peuvent encore l’être pour combattre immédiatement l’incendie.

Il n’est pas nécessaire d’être croyant pour éprouver la présence du Mal. Ce jour-là, à Bradford, il est là, triomphant, aux yeux de tous. Le Mal, c’est cette immense langue de flammes, épaisse, invincible, surhumaine, qui enveloppe goulûment le long toit de la tribune qu’elle a englouti en quelques secondes. Le Mal, ce sont ces morts que l’on retrouvera assis sur leurs sièges, instantanément asphyxiés par des torrents de fumée. Le Mal, ce sont les images insoutenables de ce métallo en retraite qui erre sur le terrain, en feu de la tête aux pieds, avant que des courageux ne réussissent à l’éteindre ; il succombera à ses brûlures le lendemain.

Comme dans toutes les catastrophes, il y aura des héros : ceux qui enfonceront les portes qu’on avait verrouillées pour barrer le chemin aux resquilleurs, ceux qui retourneront dans le brasier pour sauver amis ou parfaits inconnus, ceux – dont certains joueurs et l’entraîneur de Bradford, l’ex-international gallois Terry Yorath – qui courront aider à l’évacuation ou feront le tour des locaux du stade pour s’assurer qu’ils sont vides… Il y aura aussi les autres, tels ces décérébrés qui ne trouveront pas mieux à faire que de gesticuler devant les caméras sur fond de gradins en flammes…

Les images d’ITV, transmises dans l’heure aux autres chaînes nationales, auront fait le tour du monde dès le soir. Par la suite, les familles des victimes obtiendront des médias britanniques qu’ils s’abstiennent, par respect pour les morts, de les diffuser pour autre chose que la formation des pompiers. Si l’accord tient encore aujourd’hui sur les ondes, rien ne peut empêcher les curieux de trouver (trop ?) facilement ce qu’ils cherchent sur Internet.

Par chance, Valley Parade n’était pas encore équipé de ces grillages qui poussaient comme des champignons dans les stades des années 1980 pour empêcher les envahissements de terrain. Des milliers de spectateurs ont ainsi trouvé refuge sur la pelouse, faute de quoi les victimes se seraient comptées par centaines, voire davantage. Quand pompiers et bobbies finiront de dégager les corps des décombres à peine refroidis, vers 4 heures du matin, on dénombrera 56 morts et 265 blessés. Ce sera le pire bilan au Royaume-Uni depuis les 66 morts d’Ibrox Park en 1971. Par la suite, hélas, il y aura les 96 d’Hillsborough, en 1989.

Le corps médical réalisera des prodiges pour soigner les brûlés. Jusqu’à 10% de tous les chirurgiens esthétiques du Royaume-Uni accourront à l’aide. Le professeur David Sharpe, de service à l’hôpital de Bradford ce jour-là, fera du drame la grande cause de sa carrière. Il mettra au point une série de traitements novateurs dont certains ont essaimé dans le monde entier. Il fondera aussi un centre universitaire de recherches spécialisées qui demeure le plus important du pays à ce jour. Au moins les souffrances de ces victimes auront-elles permis d’en atténuer d’autres à l’avenir : on a les compensations qu’on peut.

Il y aura une enquête administrative, comme l’exige la loi. Confiée à Sir Oliver Popplewell, juge à la Haute Cour de justice de Londres, elle n’aura pas la rigueur de celle, exemplaire, menée par Lord Justice Taylor après Hillsborough. Elle acceptera tout de même les conclusions des pompiers sur l’origine de l’incendie et accouchera d’une série de mesures de bon sens : interdiction de construire de nouvelles tribunes en bois dans tout le pays[1], fermeture immédiate de celles qui présentent trop de risques, interdiction générale de fumer dans les autres. Elle s’arrêtera là dans ses rapports (intermédiaire en juillet 1985, final en 1986), car elle n’est pas habilitée à qualifier juridiquement les faits ni à identifier les responsables.

Ces tâches incombent à l’enquête judiciaire (inquest), assez semblable à l’instruction dans les pays de droit civil, qui débute en juillet 1985. Dirigée par Sir Joseph Cantley, juge renommé, elle pointera du doigt les autorités du comté du West Yorkshire, où se trouve Bradford, pour manquement à leur devoir de prévention, mais attribuera l’essentiel de la responsabilité au club, propriétaire du stade. Ce n’est pas tant le manque d’argent et le retard pris en conséquence dans le remplacement de la tribune principale – les travaux devaient enfin débuter le lundi d’après le match… – que l’insouciance des dirigeants qui sera en cause.

Les pompiers du West Yorkshire avaient en effet attiré par deux fois, et par écrit, l’attention du club sur le risque présenté par les déchets accumulés sous la tribune. La deuxième lettre, dix mois avant ce fatidique 11 mai, incluait un plan d’action détaillé. À la barre, le président du club reconnaîtra avoir eu connaissance de ces documents. Néanmoins, le juge reconnaîtra que les autres protagonistes avaient eux aussi sous-estimé la gravité du risque et que personne n’a en conséquence donné au dossier l’urgence qu’il méritait.

L’enquête conclura à des « morts par mésaventure », une qualification spécifique au droit anglais qui n’ouvre pas de poursuites pénales mais permet l’indemnisation au civil. 154 victimes recevront compensation pour un montant total d’environ 20 millions de livres (91 millions d’euros en 2025).

Les conséquences sportives, elles aussi, seront parfois lourdes, pas tant pour Bradford City que pour son adversaire du jour et quelques autres. Les Bantams réussiront à se maintenir en Second Division, manqueront même de très peu la montée en First Division en 1988, feront par la suite le yo-yo entre D3 et Premier League (de 2000 à 2002) avant de redescendre jusqu’en D4. En cette saison anniversaire, ils viennent de décrocher la montée en D3.

Lincoln City, en revanche, subira de plein fouet les mesures du rapport Popplewell. Son stade, tout aussi vétuste que Valley Parade, sera entièrement condamné. Le club devra dépenser plusieurs millions de livres pour tout reconstruire, au détriment du recrutement, et subira en conséquence deux descentes en deux ans, jusqu’en Conference amateur. Il reviendra vite en D4 et s’est de nouveau stabilisé en D3 depuis le début des années 2020.

Au-delà du terrain et des chiffres, il y a les blessures dans les âmes et dans les cœurs qui ne se refermeront jamais. Personne n’est vraiment sorti indemne de cette journée d’horreur, la première de ce mois de mai 1985 maudit qui a trouvé son sinistre épilogue au Heysel trois semaines plus tard. Rares sont aujourd’hui encore ceux parmi les témoins qui parlent sans réticence des quatre minutes qui ont changé leur vie.

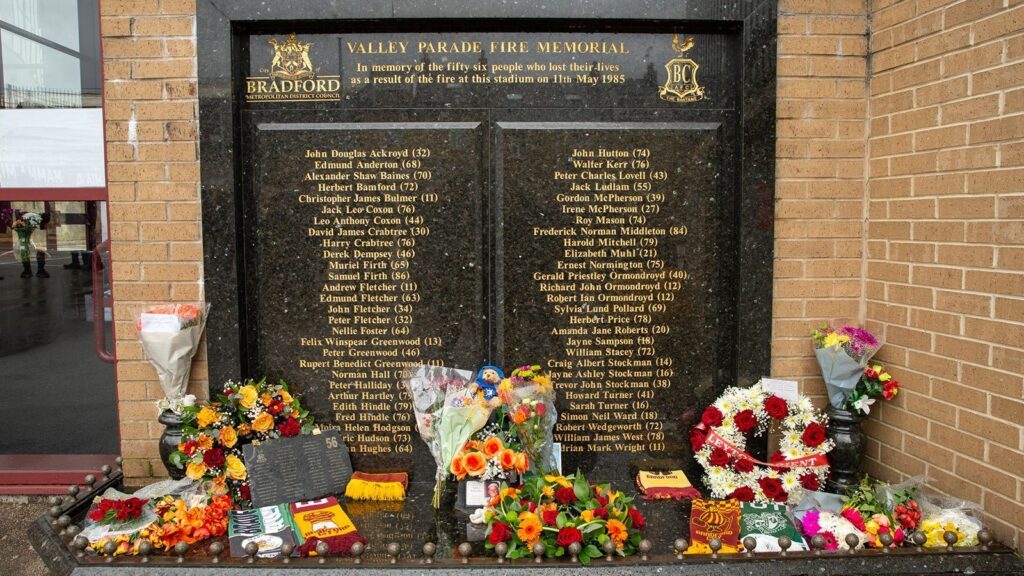

Valley Parade, rénové en profondeur juste après l’incendie, a fait l’objet d’une série d’agrandissements dans les années 1990 qui en ont fait une enceinte moderne de près de 25 000 places. Excepté le vénérable club-house, celle-ci n’a plus rien de commun avec le théâtre de la catastrophe. On y trouve aussi, bien évidemment, une stèle dédiée aux victimes où l’on vient encore aujourd’hui déposer fleurs ou offrandes diverses à leur mémoire. Comme à Manchester depuis Munich, comme à Liverpool depuis Hillsborough, c’est ça aussi, la grandeur des traditions du football anglais : on sait ne jamais oublier à travers les générations, on sait que la fidélité à son club représente bien plus qu’une simple écharpe brandie en tribunes.

[1] Il faudra attendre 2024 pour voir la première exception – la seule à ce jour – avec le permis de construire du nouvel Eco Park des Forest Green Rovers de Stroud (D4), entièrement en bois, dont la construction n’a pas encore commencé.

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 23

modrobily 23/02/2026

Gloire à Bourgaud

delhommeaudetete 22/02/2026

Cheikh Ndoye, un Lion roi des airs

delhommeaudetete 20/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 22

modrobily 16/02/2026

Nicaragua : Los Piñoleros sortent de l'ombre

Communaute Pinte 2 Foot 15/02/2026

Personnages de la Coupe du monde 1990 - Argentine, la solution s'appelait Claudio Caniggia (1/7)

Verano82 13/02/2026

« Si y a pelouse, y a match »

modrobily 11/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 21

modrobily 09/02/2026

Entraineurs sudaméricains du passé : Ondino Viera, l'homme de Rio

Verano82 08/02/2026

Gravé dans Da Roch’

delhommeaudetete 06/02/2026

Champions sur deux continents

bobbyschanno 04/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 20

modrobily 02/02/2026

Un ferry pour Luleå – La promesse

Alexandre 02/02/2026

Les frères de Gastyne : sport et cinéma, de la Belle Epoque aux Années Noires

bobbyschanno 01/02/2026

Histoires d'Euskal derbia

Verano82 31/01/2026

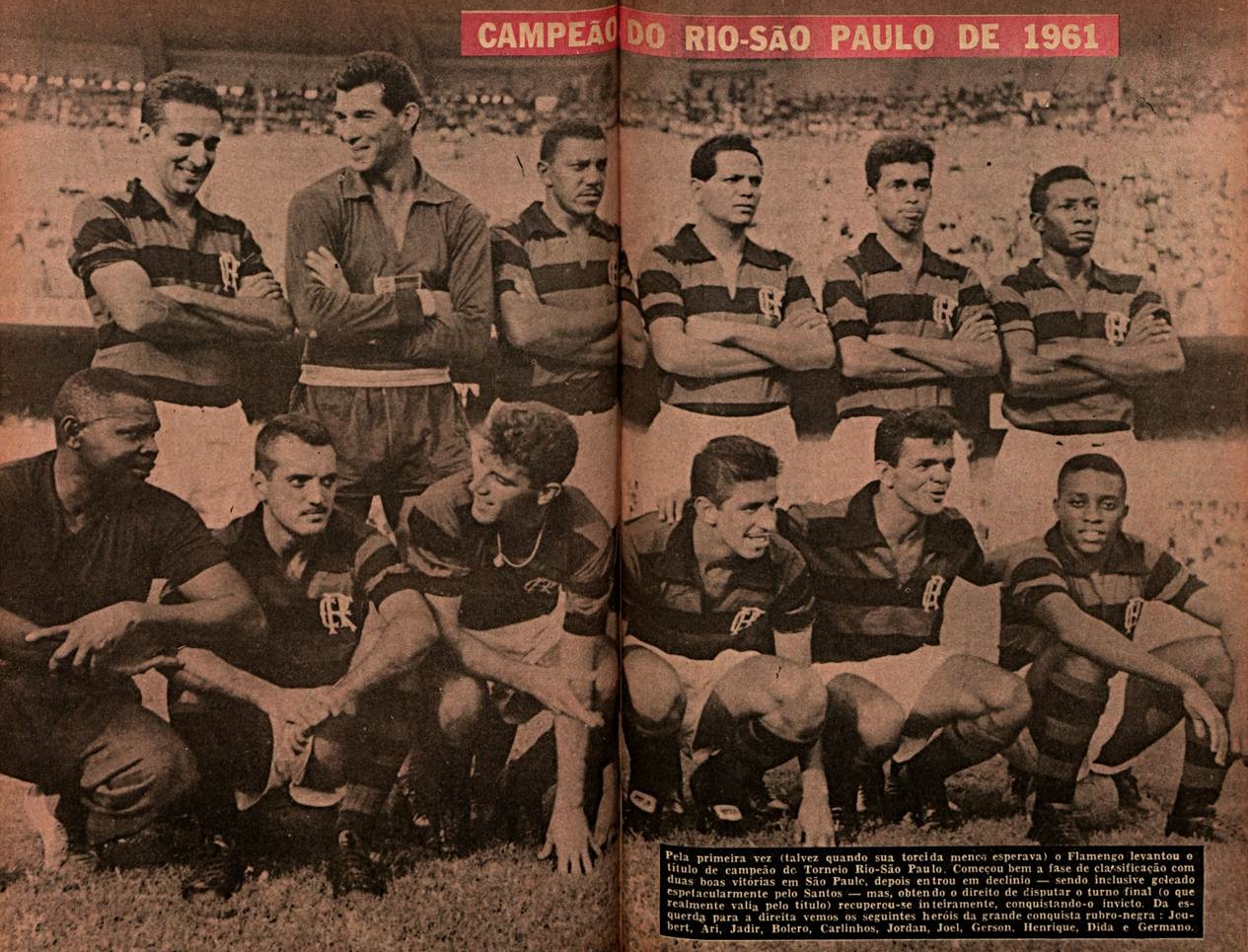

Top 10 - Flamengo (2/2)

ajde59 30/01/2026

Top 10 - Flamengo (1/2)

ajde59 28/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 19

modrobily 26/01/2026

La Coupe du monde rêvée (5/5)

bobbyschanno 25/01/2026

QUIZZ P2F E15 J2/4

goozigooze 24/01/2026

Le plus Carioca des Argentins

ajde59 23/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 18

modrobily 19/01/2026

La Coupe du monde rêvée (4/5)

bobbyschanno 18/01/2026

Obo, prince varègue au service de Sa Majesté

AlphaBet17 16/01/2026

Le Groenland ne veut plus être hors-jeu

modrobily 14/01/2026

Karl Odermatt et les chemins de Saint-Jacques

Khiadiatoulin 12/01/2026

La Coupe du monde rêvée (3/5)

bobbyschanno 11/01/2026

Ligue 1 : le bilan de la mi-saison

modrobily 09/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (deuxième partie)

Rui Costa 07/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (première partie)

Rui Costa 05/01/2026

Très beau texte, Triple.

Peut être n’est ce qu’une impression mais il me semble que Bradford est la catastrophe « oubliée », rarement évoquée en comparaison d’Hillsborough ou du Heysel.

La fin des années 80 correspondent à la fin de l’insouciance dans les stades, les mesures de sécurité se durcissent. En quelques années, les incendies, les mouvements de foule et le hooliganisme et les structures provisoires mal montées auront causé d’invraisemblables désastres obligeant à revoir les dispositifs en profondeur. Et ça n’aura été qu’une étape avant que la crainte des attentats ne viennent ajouter leur cortège de mesures.

Ce n’est pas qu’une impression : rien aujourd’hui dans L’Équipe ni à la une de France Football, dans Kicker en Allemagne, ni même sur BBC Sport dont on attendait franchement mieux.

Bradford, c’est pas Liverpool, c’est pas la Juve… Ses morts n’ont pas droit à la même exposition médiatique que ceux des « grands » clubs.

Et pourtant, pour avoir suivi ces événements à l’époque : le plus stupéfiant était de loin Bradford!

A Hillsborough par exemple, la mort est comme invisible. Et du Heysel je ne garde guère que le souvenir d’un événement sordide. Mais Bradford, ce rouleau de flammes.. Toujours dans ma tête, surréel. C’était un autre registre.

De tête Leitch apporta sa contribution aux..deux stades majeurs de Bradford : le ci-visé Valley Parade, donc, mais aussi celui d’un club rival et qui fut de loin le plus beau des deux, Park Avenue. Dont la tribune principale, quoique détruite je ne sais plus quand, reste un must de l’histoire stadiale aux Îles!

Dans l’histoire du foot mexicain, un incendie est resté célèbre. Celui du Parque Asturias en 1939. Asturias recevait Necaxa, qui comptait dans ses rangs l’idole du foot local Chamaco Casarin, pour une rencontre capitale pour le titre. Furieux du traitement réservé à Casarin qui finira blessé pendant une année, les fans de Necaxa mettront le feu aux tribunes en bois.

https://www.milenio.com/deportes/extra-cancha/parque-asturias-estadio-incendiaron-aficionados-necaxa

Yorath, c’est un élément important du Leeds de Revie.

Oui, mais sur la fin. Pour le deuxième sacre en 74, au terme de laquelle saison Revie partit pour d’autres projets.

Et il est aussi des deux finales de CE vérolées, en 73 et 75. Et même, pour cette dernière, à la source de l’exclusive action derrière laquelle trouvent à se retrancher les béni-oui-oui du meilleur des mondes footballistiques possible : cette agression en début de rencontre sur un Suédois du Bayern, qui eût pu (pas le même arbitrage qu’aujourd’hui, euphémisme) valoir la rouge à Yorath – de fait joueur dur pour ne pas dire très dur.

Sinon cela : toujours barré par le duo Bremner-Giles.

A la décharge de Yorath : y eut-il meilleur binôme médian aux Îles, dans les 60’s et 70’s???

Comme un Mick Bates : la 5ème roue du carrosse.

Très beau texte, merci.

A défaut d’Anderlecht (où il s’entraîna tout au plus, et même cela est des plus douteux), ton cher Stapleton est passé par Bradford City / Valley Parade, tiens.

Merci pour le texte 3G !

La photo fait froid dans le dos..

La montée de cette saison se fait non sans stress, en bonne position au classement, Bradford s’est écroulé en fin de saison , finissant finalement 3e grâce à sa victoire lors de la dernière journée sur un but à la 95e !

Aussi impressionnante qu’elle soit, la photo ne suffit pas. Il faut la TV pour voir ce mouvement continu des flammes qui enveloppaient tout, telles une sorte de cyclone à l’horizontale. Alex et moi, qui avons sans doute vu les images en même temps au 20 heures ce soir-là, en avons gardé le même souvenir, celui d’une force maléfique et surnaturelle. On peut trouver les images d’ITV en ligne, mais il faut avoir le cœur bien accroché devant certaines scènes.