C’était il y a précisément 40 ans : en arrachant le nul à Bergame (1-1), le Hellas Verona s’offrait un scudetto aussi inédit qu’inattendu. Retour sur image.

Le 16 mai 1985, Vérone accueille le départ du Giro et propose aux spectateurs un prologue aux airs de carte postale : une visite guidée des monuments de la ville conclue par une arrivée au centre des majestueuses arènes. Recordman de l’heure et lauréat du Giro 1984 – en recourant à de grossiers subterfuges – Francesco Moser comble le public en s’imposant devant Roberto Visentini, Beppe Saronni et Bernard Hinault, relégué à 16 secondes[1]. Mais déjà la caravane cosmopolite et bigarrée du Giro s’éloigne de Vérone, créant un vide rapidement comblé par la célébration des nouveaux champions d’Italie de Serie A. Ellipse de béton à ciel ouvert sur trois niveaux – une référence à l’amphithéâtre romain de la piazza Brà – le stade Marcantonio-Bentegodi se pare de jaune et de bleu pour remercier ses gladiateurs opposés aux faire-valoir d’Avellino dans un dernier combat teinté d’amertume.

Hellas Verona, entre indifférence et répulsion

Longtemps dirigée par Saverio Garonzi, un aigrefin bruyant dont la justice sportive finit par avoir la peau, la società provinciale ne suscite qu’indifférence loin de la Vénétie. Tout juste parle-t-on du Verona quand on se remémore les extravagances du Cavallo Pazzo Gianfranco Zigoni ou le Fatal Verona, l’effondrement du Milan au Bentegodi dans le sprint final pour le scudetto 1973[2]. Au début des années 1980, quand l’Hellas Verona fait l’actualité, c’est avec sa tifoseria et ses Brigate gialloblù, coupables d’avoir jeté une banane au Diamant noir péruvien de Cagliari, Julio César Uribe, un des premiers actes ouvertement racistes du Calcio à avoir été relayé et condamné par les médias[3].

Champions de Serie B en 1982, quatrièmes de Serie A en 1983, finalistes de la Coppa Italia en 1983 et 1984, les Gialloblù éveillent légèrement les sens de la presse milanaise, celle qui fait l’opinion. Mais comment vendre du papier avec une équipe sans glamour, un assemblage de laissés pour compte tels Roberto Tricella, Antonio Di Gennaro, Pierino Fanna, Nanu Galderisi – un Paolo Rossi du pauvre – ou Claudio Garella, l’ancien gardien de la Lazio moqué pour ses erreurs et surnommé Garellate (contraction de Garella et cagate, « bévues » pour rester poli) ? Et que dire d’Osvaldo Bagnoli, ce technicien austère, aux propos laconiques et aux valeurs d’un autre âge, ayant privilégié un job à Vérone en Serie B, à proximité de sa famille, à une prolongation avec Cesena en Serie A[4] ?

A l’aube de la saison 1984-85, la presse italienne oscille entre enthousiasme et étourdissement, La Stampa qualifiant la Serie A de « championnat des stars et des milliards ». Tenante du titre, la Juventus endosse comme de coutume le costume de favori, portée par le roi Platini. La Roma, désormais sous les ordres de Sven-Göran Eriksson, et l’Inter, renforcée par Karl-Heinz Rummenigge, se présentent comme de sérieux rivaux. Le Napoli, avec les 13 milliards de lires investis sur Diego Maradona, se range parmi les outsiders en compagnie de la Fiorentina de Sócrates. Pour les places d’honneur, la Sampdoria de Graeme Souness (Vialli n’est qu’un espoir et il n’est pas encore question des gemelli del gol), le Milan des Anglais Ray Wilkins et Mark Hateley, le Torino de Júnior, et l’Udinese de Zico sont les plus fréquemment cités. Malgré l’acquisition de deux étrangers de poids, Hans-Peter Briegel et la révélation danoise de l’Euro 1984, Preben Elkjær Larsen, le Verona ne paraît pas en mesure de contredire les règles et les hiérarchies immuables du calcio auxquelles se soumettent les petites società de province.

Les quatre saisons de l’Hellas

En ouverture du championnat, l’après-midi du 16 septembre 1984, la chaleur et les engins pyrotechniques créent une atmosphère suffocante dans un Bentegodi où les tifosi napolitains sont accueillis par les Brigate Gialloblù et leur banderole sur laquelle on peut lire « Bienvenue en Italie ». Les caméras de la RAI et une nuée de reporters scrutent Diego Maradona, personne ne veut manquer ses premiers pas en Serie A. Respectueux de son invité, Osvaldo Bagnoli lui propose un adversaire à la hauteur de sa réputation : Hans-Peter Briegel. Visage taillé à coups de serpe et vitalité de paysan, Briegel est un personnage bruegelien, un Palatin aux allures de Flandrien à qui Bagnoli pourrait demander la construction de la Tour de Babel[5]. Le latéral gauche reconverti milieu défensif presse et oppresse Maradona jusqu’à l’étouffer. Homme à tout faire, il se charge également d’ouvrir le score et mène les siens vers une victoire obtenue de haute lutte (3-1) alors que des heurts éclatent dans les tribunes. Ce dimanche de fin d’été, un Hellas herculéen vient de réaliser le premier des 30 travaux devant le mener au scudetto.

Le 14 octobre, sous un ciel d’azur automnal, la Juventus se rend à Vérone, leader du championnat. Titularisé la veille avec l’équipe de France face au Luxembourg, Michel Platini s’installe sur le banc des remplaçants et n’entre en jeu qu’en seconde mi-temps alors que le score est de 0-0. Au marquage d’Elkjær Larsen se trouve le tout jeune Stefano Pioli et son abondante chevelure de jais. A la 62e minute, le Hellas ouvre le score à la suite d’un contre fulgurant et oblige la Juventus à se découvrir encore un peu plus. Sur une remise en jeu depuis les six mètres, le capitaine gialloblù Roberto Tricella adresse une longue passe à destination d’Elkjær Larsen, excentré. Le Danois ignore le ballon d’une feinte grossière, exécute une volte, accélère depuis le milieu de terrain et efface en puissance Pioli. Elkjær, c’est un physique hors normes, Matthias Schoenaerts dans Bullhead, les couilles en plus, un monstre venu de Lokeren et de la Flandre élevé à la bière et à la viande aux hormones. Le jeune défenseur ne fait pas le poids. Battu, il tente un tacle désespéré les pieds en avant sans aucune chance de toucher le ballon, ne parvenant qu’à arracher la chaussure droite de Cenerentolo (Cendrillon) Elkjær : insuffisant pour arrêter un bison lancé à pleine vitesse. Pioli gît face contre terre quand le Danois entre dans la surface, crochète Luciano Favero et du pied droit, protégé par sa seule chaussette, ajuste Stefano Tacconi d’un tir précis dans le petit filet (2-0, score final).

Le match retour a lieu au Stadio Comunale le 24 février 1985 alors que l’hiver semble avoir déjà renoncé. Avec six points de retard sur le leader véronais, la Juventus doit s’imposer pour préserver ses chances et se rue à l’assaut des buts adverses. Gardien disgracieux dont la vue convoque immédiatement l’image d’un Gérard Depardieu boudiné dans une tenue de goalkeeper, Claudio Garella réalise des prouesses et s’affranchit de la sobre orthodoxie de ses pairs italiens en sollicitant toutes les parties de sa généreuse anatomie pour contrer les tentatives des Juventini. Il s’incline malgré tout sur une tête de Massimo Briaschi mais dans les instants suivants, Antonio Di Gennaro nettoie la lucarne de Luciano Bodini (1-1, score final). Auteur d’une performance XXL, Garella conquiert un surnom flatteur digne des superhéros Marvel, Garellik. Quant à Giovanni Agnelli, il ne peut s’empêcher d’ironiser en affirmant que Garella est « le meilleur gardien du monde. Mais sans les mains ».

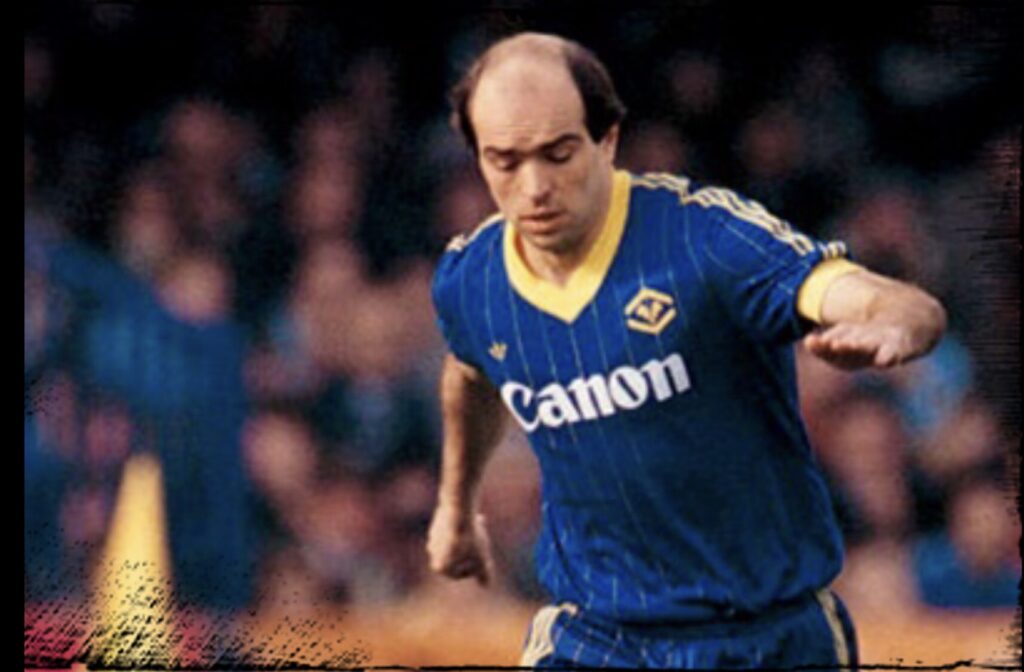

Quand arrive le printemps, les Gialloblù disposent de six points d’avance sur leurs plus proches poursuivants, un gouffre quand la victoire ne vaut encore que deux unités. Mais dans le sprint final, la tension entame la confiance et le calme de joueurs pour la plupart confrontés à une situation inédite. Une série de trois matchs sans victoire réduit de moitié leur confortable matelas, relançant le Torino, la Sampdoria, et la Juventus alors que l’Inter sombre. A quatre journées du terme du championnat, le Hellas reçoit une Lazio en perdition. Galderisi échoue sur penalty et les Véronais se dirigent vers un nouveau match nul quand Piero Fanna débloque la situation. Un symbole ! Son crâne dégarni l’éloigne des standards de beauté à l’italienne et ses excès de sensibilité en font un espoir déçu, incapable de s’imposer durablement à la Juventus où l’exigence et les sifflements de Giovanni Trapattoni le tétanisaient. A Vérone, loin de la pression turinoise et se sachant désiré par son entraîneur, Fanna exprime enfin sa fantaisie et dira plus tard : « Avec Bagnoli, nous nous sentions comme des oiseaux libérés de leur cage ».

Deux semaines plus tard, le 12 mai 1985, alors que Bradford pleure ses morts de la veille, les Véronais s’adjugent le titre grâce à un nul arraché à Bergame (1-1) et font mentir tous ceux qui prétendaient semaine après semaine, match après match, qu’ « ils n’y arriveraient jamais ».

Eloge de la simplicité

Des décennies après l’obtention du scudetto, l’incrédulité domine encore quant à la réalité d’un tel exploit. « Ma è successo davvero ? », « Mais est-ce vraiment arrivé ? », se demande le journaliste et écrivain Furio Zara dans un ouvrage paru en 2015[6]. Oui, cela s’est bien produit, en résultat d’une mécanique rationnelle conçue avec précision et exécutée froidement. Aucune innovation tactique notable, aucun phénomène miraculeux, aucune once de romantisme (un comble, à Vérone…) n’invitent au lyrisme ni n’exacerbent les sentiments de l’observateur impartial.

Cette équipe championne d’Italie, Osvaldo Bagnoli l’a conçue à son image : simple et travailleuse. Issu de la Bovisa, un quartier populaire de Milan, Bagnoli pointe à l’usine avant de percer chez les Rossoneri au contact des cracks des années 1950, Pepe Schiaffino ou Niels Liedholm. C’est un gregario, un porteur d’eau qui se met au service d’un projet bien plus grand que sa seule personne, en accord avec lui-même, avec les prolétaires, et plus généralement l’électorat de gauche que fédère alors le Milan. La même morale l’anime en tant que technicien. Profondément attentif aux qualités humaines et aux équilibres de groupe, il tire la quintessence d’un effectif resserré (seulement 15 joueurs de champ utilisés) en proposant des schémas élémentaires exécutés par des footballeurs mis en confiance en étant titularisés à leurs postes de prédilection[7].

Eugenio Bersellini, alors coach de la Sampdoria, résume parfaitement le système gialloblù : « un réseau dense de passes qui endort puis un changement de rythme soudain et mortel ». Factuellement, le libero Roberto Tricella fait patiemment circuler latéralement le ballon jusqu’à ce qu’un décalage se crée. Il sort alors de sa zone et accélère le jeu d’une passe précise dans la course d’Antonio Di Gennaro, le meneur axial, Pierino Fanna, l’ailier ou milieu droit, Luciano Marangon, le terzino gauche habilité à se projeter vers l’avant. Dès lors, il s’agit de trouver le plus rapidement possible Elkjær Larsen ou Galderisi, le véloce duo d’attaquants. Vérone dispose d’une alternative plus directe encore : le jeu long de Claudio Garella à destination de Hans-Peter Briegel dans le rond central. De la tête ou après un contrôle, l’Allemand sollicite systématiquement Di Gennaro, ce dernier se chargeant de lancer les flèches offensives. Il faut en général quelques secondes et trois ou quatre passes pour que l’Hellas seconde attaque de Serie A 1984-85, foudroie ses adversaires.

Dans les phases défensives, les attaquants effectuent un effort de replacement pour ralentir l’adversaire. L’agressivité s’intensifie au milieu de terrain dès que l’opposition entre dans le camp de l’Hellas. Protégé par Briegel et Luciano Bruni, le quatuor défensif alterne un strict marquage individuel en position basse, où excelle le stoppeur Silvano Fontolan, et une zone privilégiant le hors-jeu en position haute (meilleure défense du championnat). Et dans tous les cas, lorsqu’un joueur délaisse son poste préférentiel, un autre assure la couverture. Des choses simples, simplistes selon certains, comme si la simplicité était facile à atteindre.

Non, Osvaldo Bagnoli n’est pas un grand penseur du jeu. Mais après tout, Brian Clough ou Guy Roux en France le sont-ils ? Appelé à témoigner devant la presse et ses pairs de l’Association des coachs professionnels sur ses choix tactiques en mars 1985, alors que l’Hellas caracole en tête de Serie A, Bagnoli prend le contrepied des journalistes : « Je dois avoir l’air stupide parce qu’il n’y a rien à expliquer. Je dirai juste une chose : Vérone joue un football traditionnel. J’ai lu dans les journaux que nous pressions l’adversaire. Je ne l’ai jamais remarqué sur le terrain. Désolé, mais vous me demandez une recette dont je ne dispose pas ». L’expertise de Bagnoli se trouve ailleurs, dans l’attention portée aux détails, dans les relations humaines et les instructions patiemment délivrées durant la semaine d’entraînement. Car les jours de match, il ne parle pas et s’en remet à ses joueurs, lisant La Gazzetta dello Sport assis dans un coin du vestiaire.

Fête posthume

Le 19 mai 1985, la cité de Roméo et Juliette se pare de jaune et de bleu, des carrousels de voitures aux couleurs de l’Hellas tournent en boucle sur les ronds-points, et des cortèges bruyants se dirigent de tous les quartiers de la ville vers le Marcantonio-Bentegodi. Près de 45 000 privilégiés s’entassent dans l’enceinte véronaise et 30 000 déçus s’agglutinent sur la piazza Brà pour écouter la retransmission radio. Suspendu à une voile gialloblù, un parachutiste porteur du trophée de champion d’Italie se pose au centre de la pelouse alors que les Aermacchi MB-339 des Frecce Tricolori survolent la foule en laissant derrière eux un épais panache de fumée vert, blanc, rouge. La chaleur, la ferveur et la surdensité provoquent des malaises dans la Curva Sud que soignent sommairement des stadiers à l’aide de lances à incendie.

A 14 h 45, un à un, les joueurs font leur entrée et sont invités à prononcer quelques mots. Premier à s’exprimer, Marangon annonce son départ « à 99% pour un grand club ». Garella et Sacchetti en font de même alors que tout le monde sait que les représentants de Fanna, Elkjæer Larsen, et Briegel négocient leurs transferts avec l’Inter ou la Roma (le Danois et l’Allemand resteront finalement à Vérone après réévaluation de leurs contrats). Un sentiment d’amertume se propage parmi le public atténué par l’apparition d’Osvaldo Bagnoli. Celui que l’on surnomme Il Mago della Bovisa ou Schopenhauer affirme sa fidélité à Vérone et se dit prêt à relever de nouveaux défis.

Défaits à l’aller à Avellino (un des deux seuls échecs de l’Hellas), les Gialloblù mettent un point d’honneur à s’imposer malgré la belle résistance des Campaniens (4-2). Au coup de sifflet final, plusieurs centaines de personnes envahissent la pelouse. Des échauffourées éclatent avec les forces de l’ordre et créent une insécurité fatale au protocole. Frustrés de ne pas communier avec les tifosi, privés de tour d’honneur, les joueurs et le staff se réfugient dans les entrailles du Bentegodi avant de réapparaître brièvement au milieu du désordre pour une ovation minimaliste et une remise de médaille des mains du président de la région Vénétie. Dans le vestiaire, les journalistes présents témoignent d’une ambiance pesante, où il est avant tout question d’ailleurs et de promesses présidentielles non tenues. La famille patiemment constituée autour de la sage autorité de Bagnoli se disloque sous la pression de l’argent et personne n’y peut rien.

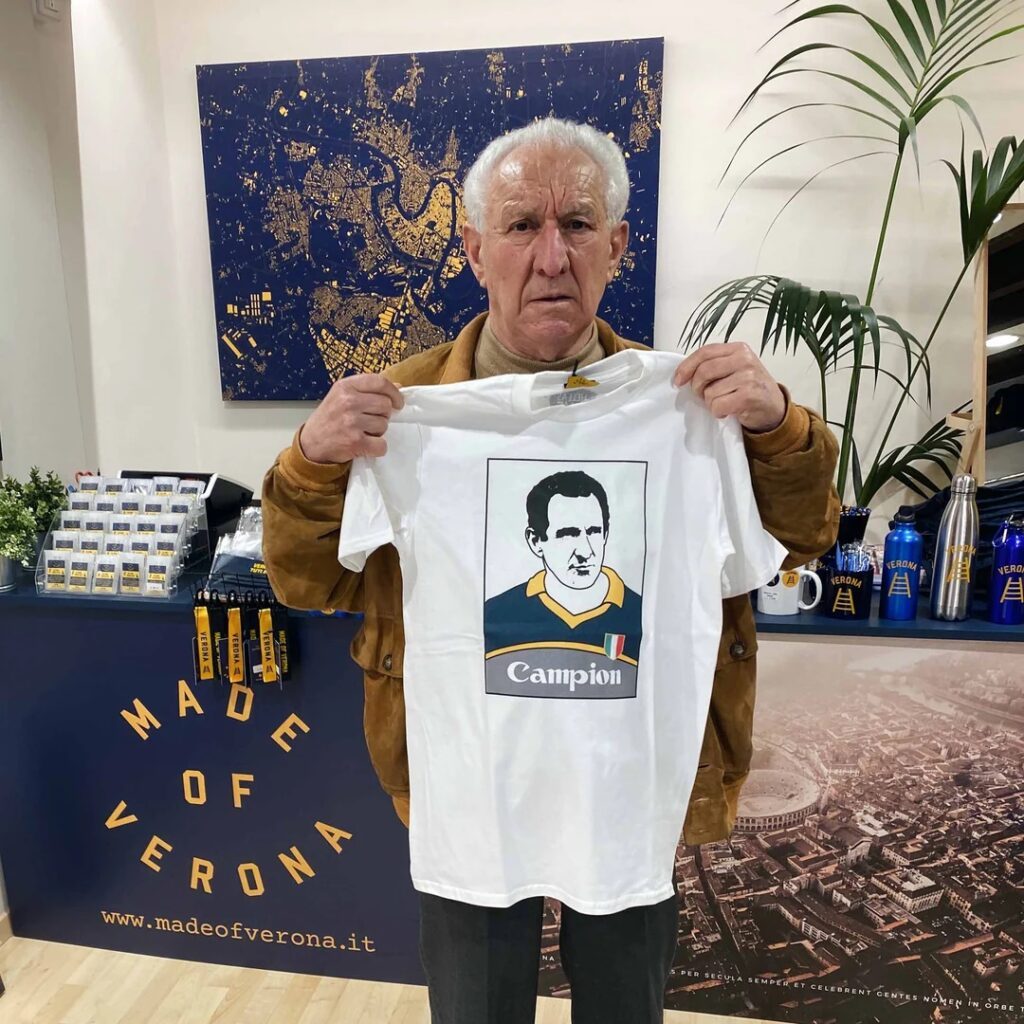

Quarante ans se sont écoulés depuis ce scudetto. Quelques-uns sont décédés : le président Guidetti, Emiliano Mascetti, le directeur sportif qui a déniché les hommes du sacre, Antonio Lonardi, l’entraîneur adjoint, et Claudio Garella, emporté par la maladie en 2022. Osvaldo Bagnoli est toujours parmi nous, président d’honneur de l’Hellas Verona. A bientôt 90 ans, ses apparitions et ses mots sont rares. Absent lors de l’hommage organisé samedi dernier par le maire de Vérone (Damiano Tommasi, l’ancien Romanista), Galderisi a souhaité dédier ce moment à cet antihéros tant il est évident que ce titre 1985 est le sien.

[1] Bernard Hinault s’impose au classement général devant Moser, 3e succès du Blaireau en autant de participations.

[2] Défaite 5-3 du Milan à Vérone alors que la Juventus s’offre le titre en s’imposant à Rome.

[3] Evénement survenu lors de Vérone – Cagliari le 21 novembre 1982.

[4] En 1981, Bagnoli mène Cesena à la 3e place éligible à l’accession en Serie A avant de quitter la côte adriatique pour le Hellas, un de ses anciens clubs en tant que joueur venant de frôler la relégation en Serie C.

[5] Un des plus célèbres tableaux de Pieter Brueghel.

[6] « Ma è successo davvero?: 12 maggio 1985: Hellas Verona campione d’Italia. La storia dello scudetto più incredibile del calcio italiano », Furio Zara, 2015, éditions Kindler.

[7] Cela renvoie à une des phrases célèbres de Bagnoli pour expliquer son succès : « il terzino fa il terzino, il mediano fa il mediano… », « le latéral joue latéral, le milieu joue milieu… ».

Superbe papier et belle madeleine de Proust. Quand Briegel est parti de Kaiserslautern à Vérone, je me suis dit qu’il allait trouver à « se reposer » un peu et exprimer tout son registre dans un championnat moins fixé sur le physique que la Bundesliga. (Je me souviens d’un Hannover 96 – VfB Stuttgart en 1987, vu depuis un virage du Niedersachsenstadion, où les latéraux passaient leur temps à prendre leurs couloirs comme des locomotives, en bonnes brutes linéaires… ce n’était pas mieux en 1984.) Je ne pensais pas avoir raison de manière si éclatante… Et puis, Elkjaer-Larsen, c’est un de mes héros, comme mes commentaires l’ont souvent dit !

Quels furent ces grossiers subterfuges évoqués autour de Moser?

C’est beau, Vérone.. Je relis le tout ce soir.

Magnifique article Verano !

Je ne connaissais pas bien ce Vérone avant de me plonger dans la rédaction du portrait de Briegel pour notre top des défenseurs. J’aime beaucoup la réponse de Bagnoli à la question sur le pressing, je ne suis pas un fin tacticien du football et je me plais à entendre des histoires de coachs qui se basent plus sur un foot simple et de l’humain.

Dommage ce dernier match un peu bordélique pour les festivités !

Alex doit sûrement avoir la réponse mais chapeau à celui qui a pu faire venir Elkjaer à Lokeren… Elle valait quoi sa saison au FC Cologne en 77?

Chouette lecture matinale, merci !

Grazie. J’ai repris l’image Briegel – Brueghel que tu avais déjà utilisée, c’était trop tentant.

Je me suis justement demandé si c’était fait exprès 😉

Un peu comme le Standard : spécialistes alors des cas qu’on disait un peu désespérés (Lubanski) voire borderline, ceux-là même dont, pour xy raisons, plus grand-monde ne voulait..mais dont ils parvenaient à faire quelque chose en soignant tout particulièrement l’humain, avec intelligence et souplesse.

A Cologne Elkjaer Larsen avait eu des soucis de discipline : jeune et plus encore cheval fou qu’il ne serait ensuite, le mythique Weisweiler en face, les femmes, le whisky çà et là.. ==> Invité à prendre la porte de sortie, et sa réputation semblait faite un peu partout………..mais pas de quoi effrayer les dirigeants de Lokeren, lesquels tentèrent le coup, l’accompagnèrent.. ==> Coup de poker d’autant plus gagnant qu’il y rencontra l’amour de sa vie, et s’épanouit dans ce coin de Flandre pourtant pas foufou.. Il s’y épanouit tant et si bien que, avant d’accepter un deal qui ne se refusait..désormais plus (l’Hellas, donc), il refusa notamment une offre d’Arsenal ; c’est pas rien pour l’époque..

Lokeren tenta le même coup avec le NL van der Gijp : un joueur-culte aux Pays-Bas, surdoué de chez surdoué………………mais d’un tonneau caractériel avoisinant celui du Danois………….à ceci près qu’il ne se trouva aucune belle Flamande pour apprivoiser le coco, et qu’il repartit donc enfiler les buts un peu stérilement dans un PSV ascensionnel, certes..mais aussi dans un championnat des Pays-Bas toujours en rémission ; joueur qui resta toujours trop dilettante pour prétendre au top du top.

Bref : le genre de pari qui ne marchait pas à tous les coups.

A côté de ça, Lokeren avait un flair incroyable………………………. Le joueur de hockey Jan Koller, qui même dans son pays faisait alors rire la plupart des journalistes : fallait le faire! Et cependant, c’est dans ce cadre-là qu’ils ont raté leur plus gros coup : un futur Ballon d’Or!, qui voulait mordicus signer lui aussi à Lokeren………….mais le club hésita à sortir les millions qu’il n’avait pas vraiment…., je laisse deviner de quel joueur il s’agissait.

L’année même, indice pour ne pas dire spoil : ce joueur signait pour un club qui allait exploser le marché des transferts.

Lokeren ne roulait absolument pas sur l’or : c’était trop risqué de tant miser sur un seul cheval.

Moser avait été poussé dans les cols et les commissaires de course avaient fermé les yeux la plupart du temps tout en pénalisant Fignon pour un ravitaillement hors zone. Ensuite, l’étape de montagne reine avait été amputée du Stelvio, où Moser aurait sans doute souffert le martyr. Et enfin, lors du CLM final fatal à Fignon, l’hélico de la RAI aurait (je dis bien aurais car je ne sais pas si cela avait eu un réel impact) poussé Moser en se positionnant derrière lui et en volant très bas et à l’inverse, aurait ralenti le Français en étant devant lui. Il fallait que Moser, recordman de l’heure, figure au palmarès du Giro, ce fut fait !

Bon, avec le matériel dont il disposait, Moser aurait sans doute gagné, même sans hélico. C’est avant que Fignon avait laissé filer la victoire, en n’ayant pas réussi à creuser un écart suffisant. Au directeur de course qui le félicitait de sa 2nde place, il avait répondu quelque chose comme « merci mais votre course, c’est de la merde ».

Et lorsque Fignon réussit enfin à prendre sa revanche en remportant le Giro en 1989, c’était pour perdre le Tour pour 8 secondes quelques semaines plus tard. Quel destin brisé.

Ah, Fignon, c’est quand même un immense palmarès. En matant sa fiche, je vois qu’il n’a jamais performé sur le Lombardie alors qu’il a deux Milan San Remo. Étonnant, non ? Il avait pas les qualités pour être bon sur la Classique des feuilles mortes ?

J’ai surtout l’impression qu’il l’a pas souvent couru. Peut être un peu trop tardif dans la saison et qu’il raccrochait souvent avant mais pourtant c’était largement dans ses cordes surtout que la classique a beaucoup souri aux français à l’époque: Hinault (deux fois), Mottet, Delion, Jalabert.

Un peu comme Alaphilippe. Il s’est jamais donné les moyens d’être au top en octobre dans sa meilleure période alors que c’était taillé pour lui (il avait failli le gagner dans ses jeunes années). Au lieu de courir en vain après Liège pendant des années, c’est peut être ce monument là qu’il aurait dû viser.

Qu’est-ce que j’ai du mal avec Moser………………

Vous connaissez pas Cyrille Guimard en Belgique? il a ressassé l’histoire chaque année depuis 1984 et jusqu’à sa retraite (récente).

Guimard, très bien! Incontournable des décennies durant!

Mais cette histoire-là, c’est il me semble la première fois que je l’entends ou lis (merci!).

Que devient le Chievo d’ailleurs ?

Roberto Visenti, c’est une histoire un peu contrariée avec le Giro. Il gagne l’édition 86 mais finit deuxième en 83 alors que son temps est inférieur à Saronni mais que ce dernier lui reprend du temps grâce aux bonifs. Et en 87, il est « trahi » par Roche son coéquipier.

Même cas de figure sur une Vuelta récente. Vainqueur « en temps » Carapaz, mais victoire de Roglic grâce aux bonifs.

Julio César Uribe, le dernier Mohican avec Cueto d’un Pérou de niveau mondial.

Dirceu, j’aime beaucoup. Immense gaucher.

Dirceu avait fait le forcing pour quitter l’Atlético, me semble-t-il. Et il était arrivé à Vérone alors que Bagnoli ne le désirait pas.

Merci Verano ! Me souviens plus, ils font quoi par la suite en c1 ? Ça ne va pas très loin, il me semble…

Élimination au 2nd tour face à la Juve. Au retour à Turin, le match est à huis clos, conséquence du Heysel. La Juve s’impose contre le cours du jeu avec un arbitrage « sympa » de Robert Wurtz qui avait été vu la veille dans un restaurant en compagnie de Platini.

Le très mesuré Bagnoli avait piqué une colère et les carabinieri étaient intervenus pour calmer les esprits. En les voyant arriver, Bagnoli avait dit : « vous venez pour les voleurs ? Ils sont dans le vestiaire d’à côté ».

Il m’est très sympathique Bagnoli dans ses déclarations que tu nous présentes !

Il n’est manifestement pas présent aux célébrations. Sa mémoire était déjà défaillante il y a quelques années, je crains qu’il ne se souvienne plus de rien désormais.

Et pour finir sur Bagnoli, quand l’histoire avec l’Hellas s’achève sur une relégation en 1990 (le club est surendetté), il rebondit au Genoa et lui offre deux saisons magnifiques avec le duo d’attaquants Aguilera-Skuhravy.

Allez, un dernier dernier mot à propos de Bagnoli. Quand Berlusconi prend la présidence du Milan, le journaliste Gianna Brera lui conseille de choisir Bagnoli comme coach (ce sera finalement Sacchi). Mais le Caïman refuse en étant persuadé que Bagnoli est communiste. Ce qu’il n’est pas puisqu’il se prétend socialiste sans conviction, votant par mimétisme comme le faisait son père.

Super article ! Je ne sais pas si ce Scudetto est aussi surprenant que celui chiper aux clubs du nord par le Cagliari de Gigi Riva en 70.. Mais à l’image ce but de Preben Elkaer Larsen, cela ressemble à un conte de faits dont, malgré les signaux, personne ne prédit une fin heureuse. Et pourtant, ils gardent bien leurs appuis… Pour le coup, je ne savais pas qu’ils étaient encore en Serie B 3 ans avant….

Un clin d’œil à la référence « Bullhead »!

Un vrai conte de fées que d’avoir ainsi chipé le titre aux parrains du Calcio 🙂

Titre qui prend tout son sel dans les derniers paragraphes, bravo.

Tout est (très) bon mais, outre pour le plaisir globalement éprouvé, mes remerciements s’imposent aussi pour les abords tactiques, que j’étais bien trop jeune à l’époque pour apprécier, bravo.

Superbe texte, et titre riche de sens.

De beaux portraits.

Merci.