L’important dans toute légende, ce n’est pas tellement qu’elle soit vraie ou fausse, que les faits rapportés soient exacts, c’est que l’histoire ait pu basculer à un moment pour devenir plus vraie que la vérité elle-même.

Thomas Keneally, la liste de Schindler

Clin d’œil du destin : le 31 mai dernier, l’Inter disputait une finale de Ligue des champions, exactement 60 ans après avoir remporté son premier titre européen dans son stade de San Siro, le 27 mai 1965. Ce jour-là, c’est le Benfica qui s’inclinait, perdant sa deuxième finale européenne en deux ans, et amorçant une incroyable série de défaites dans les finales des différentes Coupes d’Europe. 60 ans et huit échecs plus tard, chaque fois que Benfica atteint une nouvelle finale européenne, le même refrain revient inlassablement dans les médias et chez les passionnés : la fameuse « malédiction de Béla Guttmann ». Tout amateur averti de football connaît cette histoire : l’entraîneur hongrois aurait maudit le club après un départ conflictuel qu’il n’aurait jamais digéré.

Mais que reste-t-il de cette légende ? Comment expliquer qu’un homme qui possède, avec Eusébio, l’unique statue érigée dans l’enceinte du club soit aussi vu comme la cause des échecs européens de Benfica ? Comment une figure légendaire, célébrée pour ses succès, peut-elle être tenue pour responsable de tant de revers et même faire l’objet d’insultes de certains supporters encarnados? S’agit-il simplement d’un mythe parmi tant d’autres que le football aime se raconter, ou cette histoire repose-t-elle sur des faits plus concrets ?

Une histoire que tous les fans de foot connaissent

L’histoire du football regorge de malédictions, certaines ont d’ailleurs été récemment évoquées sur P2F. Celle de Benfica est sans doute l’une des plus célèbres. En 1962, après une éclatante victoire contre le Real Madrid, Béla Guttmann aurait réclamé une revalorisation salariale. Face au refus de ses dirigeants, il aurait démissionné, non sans lancer une phrase restée célèbre : « Sans moi, Benfica ne gagnera plus jamais une Coupe d’Europe pendant 100 ans ». Selon certaines versions, il aurait même ajouté qu’il méritait une statue pour tout ce qu’il avait accompli pour le club.

L’homme qui sera comparé, quelques décennies plus tard, à José Mourinho pour leur communication provocante et leur goût commun pour les grosses primes, aurait également ajouté par la suite : « Quand j’ai signé à Benfica, le club recevait 2500 dollars pour chaque match amical. Quand je suis parti, c’était 250 000. J’ai rendu Benfica millionnaire. Qu’y ai-je gagné ? Une récompense ridicule. Comme tout le monde, je ne pensais pas pouvoir gagner la Coupe d’Europe. Je n’ai pas demandé de prime à la hauteur. J’ai reçu 2000 dollars de moins pour la première Coupe d’Europe que pour le titre de champion du Portugal. Pour la deuxième, j’ai reçu 14 000 dollars. C’était mieux. Mais même avant ça j’avais pris la décision de partir. Benfica me traitait de façon ordinaire. Quand j’ai pris l’avion entre Vienne et Nuremberg, pour le compte du club, ma femme m’avait accompagné exceptionnellement. Et les dirigeants du club se sont empressés de me demander de régler la moitié de la facture à mon arrivée à Lisbonne. J’allais payer, évidemment, mais j’ai été choqué par leur attitude. »

Avec les deux finales perdues en 1988 et 1990, la légende de la malédiction s’est encore renforcée, notamment à cause des réactions symboliques des dirigeants du Benfica. On raconte par exemple qu’Eusébio, en larmes selon la légende, se serait rendu sur la tombe de Béla Guttmann pour le supplier de lever la malédiction. Autre fait marquant : le président Luís Filipe Vieira[1] aurait fait réaliser, à grands frais, une statue à l’effigie de l’entraîneur hongrois — superstition oblige, elle fut même fabriquée en Hongrie — afin de l’installer bien en évidence devant le stade.

Cette série improbable de finales européennes perdues par les Aigles de Lisbonne, souvent dans des conditions particulièrement cruelles — un but d’écart, une séance de tirs au but, un poteau, un arrêt miraculeux ou une occasion manquée de manière inexplicable — n’a fait que nourrir davantage cette croyance. Bien sûr, toutes les finales se jouent sur des détails. Mais quand ces détails se retournent contre vous huit fois de suite, cela finit par alimenter toutes les hypothèses, même les plus irrationnelles.

Quand le récit l’emporte sur les faits

Dans L’Homme qui tua Liberty Valance, une phrase résume parfaitement la manière dont naissent et se propagent les mythes : « Quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. » Ajoutez à cela le proverbe populaire portugais « Qui raconte une histoire y ajoute un détail », et vous comprendrez pourquoi des récits comme celui de la « malédiction de Guttmann » continuent de prospérer, sous différentes formes.

L’histoire est aujourd’hui bien ancrée dans la culture populaire. Une simple recherche sur Internet suffit à trouver une foule d’articles évoquant cette malédiction. Et dans la quasi-totalité d’entre eux, le constat est le même : Guttmann aurait bel et bien maudit le club. Certes, la plupart des auteurs abordent cette « malédiction » avec un brin d’ironie, mais ils considèrent malgré tout les propos de l’entraîneur hongrois comme un fait avéré.

Il est essentiel, pour commencer, de souligner un fait souvent ignoré : aucune trace de la fameuse déclaration attribuée à Béla Guttmann — celle de la malédiction promise après son départ — n’apparaît avant 1988. Ce n’est qu’à la veille de la finale de la Coupe des clubs champions européens, disputée à Stuttgart face au PSV Eindhoven, que le journal Gazeta dos Desportos évoque pour la première fois cette idée étrange : « Que Benfica brise enfin la « malédiction » prononcée par Béla Guttmann il y a de nombreuses années… » David Bolchover, auteur de la biographie De survivant de l’Holocauste à légende du Benfica, confirme ce constat : aucune preuve tangible, aucun document d’époque, aucune citation directe ne permet d’accréditer l’existence d’une telle malédiction. Il précise que la première mention explicite de cette histoire dans la presse portugaise remonte bien à mai 1988.

Trois jours après la finale perdue contre le PSV, c’est A Bola qui va réellement populariser le mythe, en publiant un article affirmant : « Guttmann, fâché, aurait déclaré à l’été 1962 que le Benfica ne remporterait plus une Coupe d’Europe avant 100 ans. » L’article reprend l’histoire désormais bien connue, mais déjà approximative : il laisse entendre que le départ de Guttmann aurait été forcé, et décidé à l’été 1962, ce qui est inexact.

En réalité, le 10 mai 1962, à peine une semaine après la victoire contre le Real Madrid, Benfica annonçait la fin du contrat de Guttmann, à son initiative : « Il s’en va de son plein gré, conformément à sa règle de ne jamais rester plus de deux ans dans le même club. Il a honoré le Benfica et mérite notre reconnaissance. » Dans A História de Béla Guttmann, publié en 1964 par Jenő Csaknady[2], on peut lire que Guttmann avait exceptionnellement prolongé pour une troisième saison, une entorse à sa propre règle, car selon lui, la troisième année est souvent fatale à un entraîneur.

Le 24 mai 1962, le journal du club, O Benfica, relate un dîner d’adieu en son honneur : il y reçoit un service d’argenterie et une broche en diamants. Le président Fezas Vital[3] salue son travail, et la salle entière scande : « Fica ! Fica ! » (Reste !). Quelques semaines plus tard, dans une interview au Mundo Desportivo, Guttmann affirme que ses relations avec le club sont excellentes, précisant que les joueurs l’appellent encore affectueusement Avozinho[4]. En juin, Manuel da Luz Afonso[5], directeur du football benfiquiste, précise que Guttmann a choisi de rompre son contrat, pourtant valable jusqu’en juillet. Le club espérait encore son retour. Un an plus tard, en 1963, alors qu’un retour est de nouveau évoqué, Luz Afonso rappelle : « Il n’a pas renouvelé parce qu’il ne l’a pas voulu. » Et de fait, quel aurait été l’intérêt pour Benfica de se séparer d’un entraîneur qui venait de le hisser deux fois au sommet de l’Europe ?

Plus encore, tout au long des années suivantes, Guttmann ne cesse de témoigner publiquement de son attachement au club. En mars 1963, il écrit à son ancien capitaine José Águas : « Je soutiendrai l’équipe pour qu’elle gagne à nouveau la Coupe d’Europe. » Avant la finale suivante, il envoie un télégramme en provenance de Montevideo à Coluna : « Mon cœur est avec vous. Vous gagnerez pour la gloire du Benfica. » De passage à Lisbonne, il déclare à A Bola :« Benfica n’a pas besoin de moi, il gagnera le championnat et redeviendra champion d’Europe. » Et à Record : « Je veux que Benfica remporte sa troisième Coupe des champions. » En 1965, à l’approche d’une nouvelle finale, il confie : « C’est très difficile de gagner à nouveau, mais je crois que Benfica est sur la bonne voie. Si le club y parvient, je serai l’homme le plus heureux. » Cela fait beaucoup de messages de soutien pour un homme censé être parti fâché et en maudissant tout le monde !

Cette année-là, il revient même entraîner le club, affirmant : « Avec moi, Benfica n’aurait pas perdu ces finales. » Mais la saison se solde par un échec, sans le moindre titre. Il repart, discrètement, en réaffirmant son amour du Benfica : « Personne ne m’enlèvera mes deux titres européens. Mon successeur devra faire au moins aussi bien pour faire oublier Guttmann. » Et encore, à A Bola : « Peu importe qui réussit, tant que Benfica triomphe à nouveau. Ce jour-là, je serai le plus heureux des Benfiquistes. » Jusqu’à la fin de sa vie, il n’a jamais cessé de soutenir publiquement le club. En 1974, il confiait encore : « Le Benfica occupe trois quarts de mon cœur. »

Certes son amour pour les déclarations fracassantes lui fait dire par exemple en 1967 dans le magazine allemand Sports Illustrierte, que le jeu du Benfica dépendait trop d’Eusébio. « S’il joue bien, l’équipe joue bien. S’il joue mal, Benfica est mauvais. Avec moi, les onze joueurs étaient importants. Ils ne gagneront plus jamais comme ça« , ce type de déclaration refera surface plus de 20 ans plus tard, souvent cité pour illustrer la fameuse malédiction. Comme celles évoquées en ouverture du texte, on retrouve de nombreuses citations où Guttmann critique Benfica, mais surtout où il défend son propre bilan et se met en avant — la comparaison avec Mourinho, sur ce point, est d’ailleurs tout à fait pertinente. Mais à côté de ces attaques, si l’on se donne la peine de chercher, on trouve encore davantage de déclarations élogieuses, comme nous venons de le constater.

Il est en effet important de rappeler un point fondamental : dans toute la couverture médiatique des quatre finales européennes disputées par Benfica — de 1963 à 1968 contre l’AC Milan, l’Inter, Manchester United puis en 1988 contre le PSV — aucune trace, aucune allusion à une soi-disant malédiction ne figure dans la presse. Le concept même de « malédiction » n’émerge qu’au moment où la frustration d’une nouvelle défaite pousse journalistes et supporters à chercher une explication surnaturelle à une série d’échecs bien réels. À ce moment précis, toutes ses déclarations négatives réapparaissent, savamment mises en avant.

La légende s’enracine alors, sans preuve, sans témoignage direct, sans source fiable, et finit par s’imposer dans l’imaginaire collectif. Elle devient un récit commode, brandi à chaque finale perdue, comme si Béla Guttmann avait voulu se venger du club qu’il avait pourtant élevé au rang de géant européen. Et pourtant, tout dans ses mots, dans ses actes, dans son histoire, témoigne de l’inverse : il est parti de son plein gré, sans conflit, a toujours soutenu le Benfica, et y est même revenu comme entraîneur. S’il est vrai que la « malédiction » appartient désormais au folklore du football, elle laisse derrière elle un effet collatéral regrettable : elle réduit Béla Guttmann à l’image d’un sorcier rancunier, quand il mériterait d’être célébré pour ce qu’il fut réellement — l’un des plus grands bâtisseurs de l’histoire du Benfica.

En effet, nous connaissons tous l’histoire de la malédiction, mais aussi celle d’un Benfica triomphant, brisant l’hégémonie du Real Madrid en remportant deux Coupes d’Europe consécutives au début des années 1960. La génération dorée qui porte alors le club lisboète, composée de figures légendaires comme José Águas, Eusébio, Mário Coluna, José Augusto ou António Simões, est entrée dans la postérité. Pourtant, l’architecte de cette équipe exceptionnelle — finaliste de la Coupe des clubs champions à quatre reprises en six éditions — reste, lui, largement mésestimé.

La malédiction d’un génie nomade

Pourtant, bien avant de fouler les pelouses portugaises, la vie de Béla Guttmann relève déjà du mythe. Né à Budapest à la toute fin du XIXe siècle, au sein d’une famille juive, rien ne prédestinait ce fils de professeurs de danse à marquer l’histoire du football. Mais c’est précisément à cette époque que ce sport connaît un essor fulgurant en Hongrie, attirant une jeunesse avide de modernité. Guttmann débute au modeste club de Törekvés, avant d’être recruté en 1919 par le prestigieux MTK Budapest, tenu par l’élite juive de la capitale. À peine deux ans plus tard, il est sacré champion national. Sélectionné en équipe de Hongrie, celui qui jouait arrière droit semblait promis à une grande carrière.

Mais les bouleversements politiques s’en mêlent : en 1920, le régime contre-révolutionnaire de Miklós Horthy prend le pouvoir, instaurant la « terreur blanche », un régime autoritaire, anti-communiste et profondément antisémite. Face à la montée du fascisme et aux premières lois antisémites, Guttmann quitte le MTK pour rejoindre le Hakoah Vienne, le club juif de la capitale autrichienne.

Ce seront ses deux seuls clubs européens en tant que joueur. En 1926, profitant d’une tournée américaine du Hakoah – durant laquelle les joueurs sont même reçus par le président Calvin Coolidge – Guttmann décide de s’installer à New York, fasciné par la vie de la communauté juive. Il rejoint les Brooklyn Wanderers, puis participe à la fondation d’un club juif de the Big Apple, le Hakoah New York, club qui intègre l’American Soccer League en 1930. L’expérience s’interrompt en 1932 avec la disparition de la ligue. Lors de ses années new-yorkaises, Guttmann mène une vie de bohème. Alors que le pays est sous la Prohibition, il tient un bar clandestin et s’essaye avec succès à la bourse, mais le krach de 1929 l’anéantit financièrement.

Le football reste son seul refuge, et à 32 ans, lorsque le rêve de la ligue américaine s’effondre, il revient en Hongrie avant de tenter sa chance en France. En effet, le football français se professionnalise, et Guttmann sait que les étrangers sont très demandés. Sur la recommandation de Ferdinand Swatosch, qu’il avait connu en Autriche, il rejoint Mulhouse, où il jouera un match contre Sarrebruck. L’équipe, représentant Mulhouse et Sochaux, est composée notamment de joueurs étrangers tels que Swatosch, Antonio Lozes, Carlo Scopsi ou Sándor Janda-Friedmann. Ensuite, on retrouve sa trace dans un match avec le FC Metz contre Montpellier, le 16 octobre 1932. Metz gagne, mais Guttmann ne convainc pas, et il finit par rejoindre son ancien club du Hakoah de Vienne, qui était alors en tournée en France.

Guttmann n’est pas homme à s’ancrer et ce qui sera son crédo toute sa carrière est que « La troisième saison est fatale ». Devenu entraîneur en 1933, il ne reste jamais plus de deux saisons dans un club. Après un passage à Twente, puis un retour à Vienne, l’Anschluss dissout son club. Il rentre alors en Hongrie et entraîne Újpest, où il remporte son premier championnat national et une Coupe Mitropa en 1939, en battant Ferencváros.

Avec la Seconde Guerre mondiale, le récit bascule dans le tragique. Guttmann, d’ordinaire volubile, se mure dans le silence sur cette période. Longtemps, on crut qu’il s’était réfugié en Suisse. En réalité selon Bolchover, Guttmann a passé une grande partie de l’année 1944 caché dans un grenier miteux à la périphérie du ghetto juif d’Újpest, près de sa ville natale de Budapest. Celui-ci appartenait à Pál Moldován, frère de Mariann avec qui il venait de débuter une relation. Ne supportant plus l’enfermement Béla se présente volontairement dans un camp de travail forcé. Comparé aux déportations vers Auschwitz qui avaient commencé à Budapest, le camp de travail forcé offrait une certaine sécurité, même si les conditions étaient brutales. Dans les derniers jours de la guerre, il apprend que son bataillon est sur le point d’être déporté vers l’Autriche nazie. Face à une mort presque inévitable, lui qui est reconnu par une grande partie des prisonniers s’échappe avec quatre autres personnes en sautant d’une fenêtre du premier étage. Parmi eux Erno Egri Erbstein, autre légende du foot hongrois qui mourra dans la catastrophe de Superga cinq années plus tard.

Guttmann survit aux derniers mois de la guerre à Budapest, en se cachant dans une usine locale. Il avait 46 ans à la fin de la guerre mais il a perdu son père veuf Ábrahám, sa sœur Szerén ainsi que bon nombre de ses proches. Il se relance brièvement en Roumanie, pays d’origine de Mariann, où il entraîne le Maccabi Bucarest –et est payé en légumes ! – puis le CAM Timișoara. De retour en Hongrie en 1947, il prend les rênes du Kispest AC, futur Honvéd, où il dirige de jeunes talents comme Puskás, Kocsis, Czibor ou Bozsik. Mais son tempérament volcanique l’éloigne rapidement du club. Lors d’un match contre Győr, il renvoie un défenseur au vestiaire à la mi-temps et refuse de faire jouer l’équipe à onze. Face à la contestation de Puskás qui s’oppose directement à sa décision, il quitte le stade… pour ne jamais revenir.

Il reprend son exil. Après Padoue et Trieste en Italie, puis Quilmes en Argentine et une pige à l’APOEL Nicosie, il entraîne le grand Milan AC, où brille d’autres stars, Nordahl, Liedholm et Schiaffino. Malgré d’excellents résultats, ses tensions avec la direction provoquent son licenciement en pleine saison.

De retour à Budapest Honvéd, il négocie une clause inédite : il ne pourra pas être licencié si son équipe est en tête du championnat. Mais l’insurrection hongroise de 1956 change tout. Le Honvéd dispute un match de Coupe d’Europe à Bilbao. Après ce match, les joueurs refusent de rentrer en Hongrie. Le match retour n’a ainsi pas lieu à Budapest, mais au Heysel de Bruxelles. Handicapé par la blessure de son gardien durant ce match, le Honvéd est éliminé. La tournée d’adieu du Honvéd commence et dure longtemps, jusqu’au Brésil, où la FIFA finit par dissoudre l’équipe. Guttmann reste, devient entraîneur du São Paulo FC et décroche le championnat brésilien.

Fort de ses collaborations avec des légendes comme Puskás, Kocsis, Nordahl ou Schiaffino, il est désormais reconnu comme l’un des meilleurs entraîneurs de son époque. Il passe aussi pour l’un des plus novateurs, ayant notamment expérimenté les prémices du 4-2-4 au Brésil, tout en prônant un football résolument tourné vers l’attaque. Peu lui importe que son équipe encaisse deux, trois ou même quatre buts, du moment qu’elle en inscrit un ou deux de plus que l’adversaire. Il est un des premiers entraineurs « stars » et ses revenus sont exceptionnels pour un coach de l’époque.

Auréolé d’une notoriété grandissante Guttmann signe un excellent contrat au FC Porto, mal embarqué en ce début de saison. En octobre, le président Paulo Pombo de Carvalho — également musicien et chanteur à l’orphéon de Porto — va personnellement le chercher, alors que le club accuse déjà cinq points de retard sur Benfica. Il sera un des nombreux entraineurs hongrois qui officiera à cette période dans le championnat Portugais. Sous sa houlette, Porto remonte au classement et joue le titre jusqu’à la dernière journée.

C’est là qu’intervient une nouvelle histoire entrée dans la légende du football portugais. Porto et Benfica terminent à égalité de points, mais les Dragons possèdent une avance de quatre buts au goal-average. Lors de cette ultime journée, Porto affronte Torres Vedras, tandis que Benfica est opposé au CUF [6]. Porto mène rapidement 2-0, avant de marquer un troisième but en fin de match. Pendant ce temps, à Lisbonne, se déroule ce qui sera considéré comme une véritable farce. L’arbitre Calabote — entré depuis dans la postérité — accorde trois pénaltys à Benfica, expulse trois joueurs du CUF, et laisse inexplicablement dix minutes de temps additionnel pour permettre à Benfica de marquer un septième but et s’imposer 7-1. Mais, magie de l’information en 1959 oblige, tout le monde au stade, arbitre compris, pense que Porto ne l’a emporté que 2-0. Résultat : Porto est sacré champion — un titre qui sera le dernier du club pendant 20 ans, jusqu’à l’arrivée de Pinto da Costa. Quant à Calabote, il est radié par la fédération.

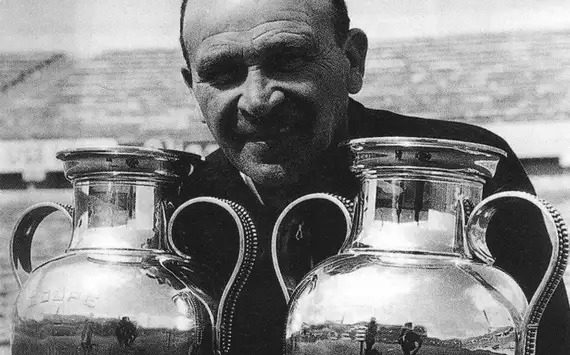

Roberto, Monteiro da Costa, Béla Guttmann , Amaral (Directeur Sportif), Sarmento e Osvaldo Silva. Accroupi: António Teixeira, Morais, Gastão, Noé, Acúrcio, Perdigão e Pedroto.

Fidèle à sa réputation, Guttmann s’en va dès la saison terminée. En homme avisé, il a très vite perçu le potentiel du football portugais et l’importance croissante du Benfica. Il succède à une autre légende du football lusitanien, Otto Glória. Son arrivée ne choque personne, bien au contraire : elle suscite de grands espoirs parmi les supporters benfiquistes, impressionnés par le miracle qu’il a accompli avec le FC Porto. Toujours fidèle à son style, son arrivée à Lisbonne est marquée par une certaine grandiloquence. Lors de sa signature, il exige une prime de 200 000 escudos en cas de victoire en Coupe des clubs champions européens. Le président, peu convaincu par cette perspective, lui aurait répondu dans un sourire : « Allez, j’arrondis à 300 000. »

Mais surtout, Guttmann vient avec un plan bien précis. Il entend imposer son système fétiche, le 4-2-4. Pour cela, il procède à un grand ménage : il écarte 20 joueurs, estimant l’effectif trop fourni, et fait monter plusieurs jeunes en équipe première, comme Fernando Cruz. Conscient qu’il ne s’entend pas toujours avec les grandes stars — il se souvient de ses tensions avec Puskás —, il cherche des profils compatibles avec son jeu. Il identifie très vite Mário Coluna comme un joueur exceptionnel, parfaitement adapté à son dispositif, et fait venir José Augusto en provenance de Barreirense. Avec cette équipe remodelée, Benfica remporte le championnat, notamment grâce à une victoire âprement disputée 4-3 contre son rival et dauphin, le Sporting.

L’année suivante, un certain Eusébio rejoint le club. Son recrutement, que nous raconterons une autre fois ici, entre lui aussi dans la légende. Une chose est sûre : Guttmann joue un rôle essentiel dans l’arrivée de celui qui deviendra l’icône du club. Eusébio dispute son premier match officiel en mai 1961 et marque les esprits d’emblée… avec un triplé.

Eusébio ne participe pas encore à la finale européenne, mais Benfica, porté par Águas, Augusto et Coluna, remporte le 31 mai 1961 sa première Coupe des clubs champions européens. C’est un succès à la fois sportif et symbolique. Après avoir éliminé Újpest en huitièmes de finale, Guttmann s’offre une revanche personnelle en finale contre le FC Barcelone de Kocsis et Czibor, deux anciens joueurs qu’il a côtoyés… et qui marquent pourtant ce jour-là. En championnat, ni le Sporting ni Porto ne peuvent rivaliser : Benfica est sacré champion grâce à une attaque exceptionnelle, auteur de 92 buts en 26 matchs.

La tendance s’inverse la saison suivante, en 1961-62. Pris par une nouvelle épopée européenne, le club marque le pas en championnat : l’attaque, moins flamboyante (69 buts tout de même), ne suffit pas à empêcher une troisième place, derrière le Sporting et Porto. Mais en Coupe d’Europe, la domination est totale. En finale, Benfica affronte le grand Real Madrid. Menés 3-2 à la mi-temps, avec un triplé de Puskás — encore un ancien disciple de Guttmann — les Lisboètes renversent la situation. Eusébio, désormais titulaire, inscrit un doublé en seconde période et scelle la victoire 5-3. C’est le deuxième sacre européen consécutif.

Après ce doublé historique, Guttmann quitte le club. Il n’est jamais resté aussi longtemps dans une même équipe, et la perte du titre national a sans doute accéléré son envie de départ. Il rebondit au Peñarol, en Uruguay, où il décroche un nouveau titre, avant de revenir en Europe. Il entraîne brièvement la sélection autrichienne, puis revient à Benfica en 1965. S’ensuivent plusieurs expériences en Suisse, en Grèce, en Autriche, et un dernier passage au FC Porto — sans retrouver le succès. Béla Guttmann s’éteint en 1981.

Chaque étape de sa vie aurait mérité un article tant celle de Béla Guttmann regorge d’anecdotes, toutes plus incroyables les unes que les autres. La rédaction de cet article a été un véritable défi, notamment dans les choix des histoires que nous voulions conserver dans cet article, tant son parcours est dense et profondément ancré dans ce que fut le monde du football au milieu du XXe siècle. Dans chaque club, chaque pays qu’il a traversé, Guttmann a laissé derrière lui une foule de souvenirs qu’il aimait raconter à ses joueurs, souvent lors des causeries d’avant-match. Et plus sa carrière avançait, plus ces récits se multipliaient. Ses joueurs prenaient alors un malin plaisir à le reprendre, le taquiner ou le chambrer lorsqu’il enjolivait, répétait ou modifiait ses souvenirs, notamment ceux liés à son périple américain.

Il est donc temps de rendre à Béla Guttmann la place qui lui revient dans l’histoire du Benfica et du football mondial : celle d’un bâtisseur de légende, d’un stratège hors pair, d’un homme à la vie romanesque, d’un entraîneur visionnaire — et non celle d’un soi-disant « sorcier » rancunier à l’origine d’une malédiction fantasmée.

Continuer à nourrir ce récit infondé revient à trahir son héritage et à méconnaître profondément l’homme qu’il fut réellement. Et s’il devait exister une véritable malédiction pour le Benfica, ce serait celle de l’oubli et de l’ingratitude. Car Guttmann fut, sans aucun doute, bien plus une bénédiction que l’inverse. Son rôle dans la décennie la plus glorieuse de l’histoire du club dépasse de loin la fable construite de toutes pièces par une presse en quête de sensationnel et par des supporters désespérés face à l’accumulation des défaites.

[1] Président emblématique du club de 2001 à 2021 qui aura quitté le club suite à une affaire d’escroquerie et fraude fiscale

[2] Joueur et surtout entraineur hongrois, contemporain de Guttmann (plus jeune de 25 ans)

[3] António Carlos Cabral Fezas Vital est président de 1962 à 1963

[4] Mot affectif pour désigner son grand-père traduction littérale : Petit grand-père

[5] Il quittera le club pour diriger la sélection en 1964

[6] Le CUF Barreiro ou Clube União Fabril est un club de Barreiro ville proche de Sétubal. L’adversaire de Porto étant le Sport Clube União Torreense, Torres Vedras étant une ville au nord de Lisbonne.

Formidable article, qui se lit d’une traite, au sujet d’un non moins formidable bonhomme.

Merci !

Ecrit par un non moins formidable rédacteur !

Merci Fred! Je te rendrais la pareille pour ton prochain article!

Ah ah ah !

Excellent, Rui Costa !

Guttmann, homme aux mille vies. Il se dit qu’à Padoue, en 1949, les dirigeants doutaient que cet entraîneur soit vraiment Guttmann. Ils le pensaient mort durant la guerre et avaient apparemment fait figurer une clause permettant de dénoncer le contrat en cas de découverte d’une fausse identité.

Et puis il y a son passage au Milan. La première moitié de saison 1954-55 est fantastique puis les Rossoneri s’essoufflent au moment de la suspension de Schiaffino et de la survenance de conflits avec des joueurs, notamment l’Argentin Ricagni. Deux défaites consécutives lui sont fatales en février. Et là encore, il existe des légendes.

Peu de temps avant de se faire virer, Guttmann, en compagnie de son épouse, aurait eu une sérieuse altercation publique avec son compatriote Lajos Czeizler, lui aussi avec sa moitié, celle-ci ayant lancé une bouteille vers le couple Guttmann. Il se trouve que Béla est démis de ses fonctions après une défaite contre la Samp, entraînée par… Czeizler. Et ce dernier n’a pas épargné le style de jeu du Milan et de Guttmann auprès des journalistes.

Et pour finir, en supposant que l’article de Rui n’existe pas et que la malédiction ait bien été prononcée, il est savoureux de réaliser que la première victime de ce sortilège fut Czeizler, coach du Benfica battu en 1964 par Milan.

Sa première victime serait plutôt Fernando Riera le coach du Chili 62, qui prendra un doublé d’ Altafini (Mazzola) en finale! En C1 Benfica va perdre ses première et dernière finales contre le Milan!

Czeizler va se faire sortir en huitièmes sur une grosse branlée à Dortmund, il finit sa carrière à Benfica d’ailleurs!

Exact, me suis planté d’année !

Merci à Bobby et Verano ! Venant de deux fines plumes comme vous, cela m’honore encore davantage.

Concernant Guttmann, initialement, je comptais seulement brosser un simple portrait, mais au fil des recherches, je me suis rendu compte à quel point sa vie était romanesque. Je soulevais une pierre et j’en trouvais dix autres ; dans chaque pays, il existe un mythe différent à son sujet.

Ce qui est le plus remarquable, c’est de voir comment il est perçu différemment selon les pays. La malédiction est admise partout, les plus farouches opposants à la légende étant les supporters du Benfica (ce qui est paradoxal).

Mais partout, sa vie est racontée avec de grosses zones d’ombre. Même quand Footballski en parle, ils n’évoquent pas, par exemple, son passage en France. Et selon les pays, ce ne sont pas les mêmes aspects de sa vie qui restent méconnus.

J’essaierai d’écrire à nouveau sur certains épisodes volontairement écartés de ce texte, car c’est un personnage passionnant.

Très bel article et superbe iconographie !

Je t’ai mis deux fois Puskas exprès!

» après avoir remporté son premier titre européen dans son stade de San Siro, le 27 mai 1965 »

Ça pique !

Tu avais vu la finale ?

Celles de 64 et 65, oui

Puskas, quel bel homme…

Super article, merci Rui !

J’apprends donc que cette malediction est inventée de toute pièce…

Quelle vie n’empêche ! Tu as lu le livre de Bolchover, il vaut le coup ?

Non je ne l’ai pas lu, si je l’avais trouvé je l’aurais parcouru mais j’ai l’impression qu’il était plus intéressé par le survivant des camps, l’entraineur juif que sur le côté foot pur. J’ai retrouvé beaucoup de ses interviews sur des sites israéliens alors peut-être qu’il insistait sur ce point mais c’était assez costaud.

Par contre j’ai trouvé un blog hongrois d’une richesse hallucinante sur Guttmann (mais qui parle aussi d’autres joueurs/entraineurs).

https://guttmannbela.blog.hu/

L’appétence pour les histoires orales, le goût pour l’innovation, l’itinérance… Guttmann n’était pas juif pour rien !

Oui, peut-être..ou peut-être pas, car attention au mythe, là aussi! Ne manquent certainement pas les courants politiques qui aiment à véhiculer certaines essentialisations, positives ou négatives, à enjoliver des caractères.. Ce genre d’idées : c’est vraiment à prendre avec des pincettes.

Concernant Guttmann et la tournée de l’Hakoah, je n’ai jamais vu d’archive de l’époque attestant que c’est bien dans le cadre de la tournée de ce club qu’il se retrouva embarqué pour six ans dans diverses expériences footballistiques aux Etats-Unis. L’idée est certes reprise en boucle par les canaux habituels mais, quand on l’interroge, la base documentaire de ce propos paraît interprétative, bref, question : c’est fondé sur quoi?? Ce n’est pas parce que Guttmann joue aux USA à compter de 1926, qu’il avait forcément abouti là-bas dans le cadre de la tournée de 1926.

Si vous connaissez l’une ou l’autre de ces éventuelles sources : je les veux bien!

C’est que, parallèlement : il existe une autre version pour expliquer sa présence aux Etats-Unis en 1926. Et elle ne passe pas par Vienne. Et elle « matche » avec sa signature pour les Giants..

De la poignée de joueurs qui restèrent aux Etats-Unis après y avoir pris part à la tournée du Hakoah, il y a des noms attestés dans la presse contemporaine, à temps T+0……….mais je ne me rappelle pas y avoir vu le nom de Guttmann..??

Je crains qu’il n’y ait beaucoup d’angles morts qui ont été comblés de la sorte dans son parcours, et que lui-même.. La fraude n’est pas absente de son parcours sportif, pourquoi le serait-elle de son parcours de vie? Ceci dit : c’est une figure que j’aime plutôt bien. Et c’est une grande figure du jeu.

Elek Schwarz, le coach de Benfica en 65, mériterait lui aussi un article. Parcours extraordinaire. Mais mis à part sa fiche wikipedia, possède-t-on d’autres archives.

Bel article. obrigado.

Je sais pas si il y a plus de détails sur Béla en Amérique du Sud, j’ai jamais trop creusé. il avait été une première fois en tant que joueur dans l’entre deux guerres avec une tournée du Hakoah. Puis comme entraîneur dans les 3 pays majeurs du football sudaméricain.

Oui sur des sites brésiliens ou uruguayens tu trouves des trucs. En tout cas plusieurs il a proclamé que son Benfica était la meilleure équipe d’Europe mais qu’elle n’avait pas le niveau des clubs sud américain.

Un des tes meilleurs, merci. Le MTK était aussi le club supporté par les juifs de Budapest avant la guerre. A vérifier…

Oui je crois avoir lu que c’était le cas.

Les liens du MTK avec la communauté juive de Budapest sont moins fantaisistes que pour Ajax et Tottenham.

Je ne pratique pas l’allemand alémanique, ou mieux dit aucun de ce que je lui imagine de variantes démultipliées. Mais comme Belge « germanophonisé », l’article du Sport illustrierte ne souffre aucune ambigüité possible : le contexte dans lequel s’inscrit ce passage dit assez long pour que ne puisse être mésinterprété le propos de Gutmann.

Je lis que cinq mois s’écoulent entre l’original et sa très libérale traduction dans A Bola ; peut-être s’était-il entre-temps passé un truc entre les deux parties, un « vieux » litige (il repasse au club en 65-66)?? Pour ce que tu en rapportes, et bien qu’il ne s’y trouve évidemment toujours pas de malédiction, le ton même de Guttmann quand il évoque Benfica paraît différent.

C’est quoi, historiquement, le rapport de A Bola au Benfica?

Ceci dit : dire « elle ne gagnera plus » (texte allemand) ou « elle ne gagnera plus jamais » (texte portugais, si je comprends bien?)..?? C’est un peu schtroumph vert et vert schtroumph, ça.