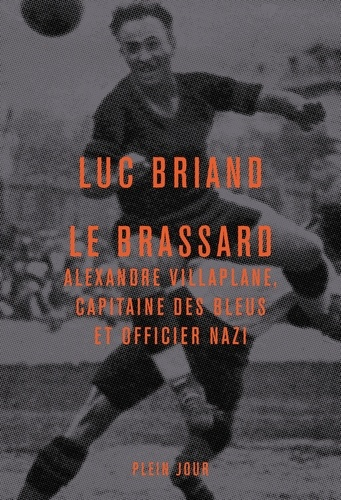

Luc Briand, Le brassard, Plein Jour, 2022, 19€

Le cas Villaplane est aujourd’hui bien connu de l’historiographie, mais il n’avait pas encore eu droit à un récit détaillé. C’est désormais chose faite grâce à Luc Briand et aux éditions Plein Jour.

L’auteur, magistrat de formation, s’est livré à un remarquable dépouillement des archives qui permet au récit de dépasser le cadre de la biographie romancée et de s’inscrire ainsi comme une véritable œuvre d’histoire. Certes, parfois le lecteur hésite et se demande ce qui relève de la fiction ou de la réalité, mais l’ensemble se lit avec plaisir et offre de précieuses informations.

Ne se contentant pas d’écrire une biographie de Villaplane, Luc Briand éclaire aussi, par moment, le contexte global de l’époque. A travers le parcours du footballeur international devenu gestapiste, se dévoilent donc des pans de l’amateurisme marron, des débuts du professionnalisme, de l’Occupation.

A côté de Villaplane, des personnages secondaires se font aussi jour. L’auteur met ainsi en parallèle les destinées contraires de Villaplane et d’Etienne Mattler, footballeur international devenu résistant. Les avanies ultérieures du Conte Verde, paquebot qui conduisit les joueurs de l’équipe de France en Uruguay en 1930, sont aussi contées. Les agissements de Bonny et Lafont, chefs de la Carlingue, sont mis en lumière.

Bref, c’est un récit complet et intéressant que propose Luc Briand. En particulier, il se montre brillant lorsqu’il donne dans la chronique judiciaire et a le bon goût d’épargner au lecteur de vaines explications psychologiques au moment de décrire les glissements successifs de Villaplane, de joueur de football à criminel puis à collaborateur actif avec l’occupant. Plutôt que de spéculer, l’auteur serre alors les archives. C’est tout à son honneur.

Note : 3/5

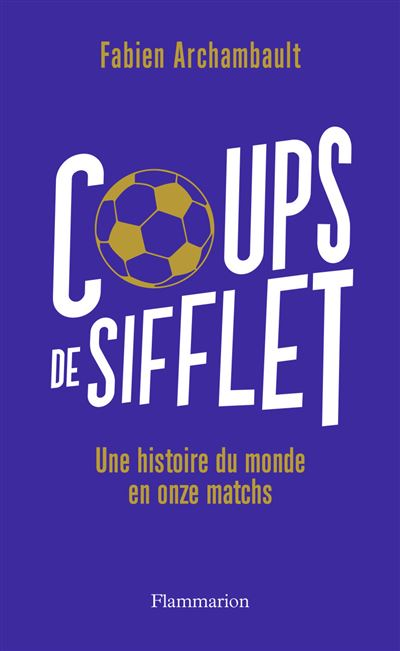

Fabien Archambault, Coups de sifflet, Flammarion, 2022, 18€

Sorti opportunément quelques semaines avant le début de la Coupe du monde au Qatar, ce petit livre de Fabien Archambault entreprend de relier l’histoire du football à celles de la mondialisation et de la modernité. Structuré en 11 récits indépendants, il permet de voir le football conquérir le monde.

Ainsi, s’inscrivant dans un long XXe siècle (1870-1998), l’ouvrage dépeint d’abord l’enracinement du football comme sport d’hiver en Grande-Bretagne. Puis on voit le football être le support des revendications indépendantistes ou autonomistes en Inde. On assiste aussi à son développement dans l’espace danubien (Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie), en URSS, en Allemagne, en France. Le rayonnement mondial de la figure de Pelé est étudié, tout comme la mise en place de derbies (notamment à Glasgow, Rome, Milan ou Turin).

Spécialiste de l’histoire du football en Italie, Fabien Archambault est évidemment le plus intéressant lorsqu’il aborde ce pays, notamment les rapports entre Pasolini, le PCI, la gauche intellectuelle et le football. Mais les remarques sur le rôle du football en RDA, essentiellement à travers la rencontre avec la RFA en 1974, sur le miracle de Berne ou sur les matchs de propagande organisés à Leningrad pendant le siège sont aussi fort intéressantes.

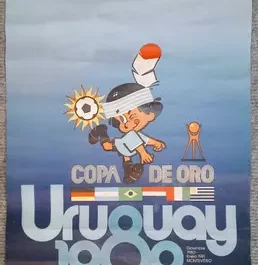

Néanmoins, c’est sans doute le chapitre consacré à la Coupe du monde en Uruguay qui marque le lecteur. S’appuyant sur la récente thèse que Lorenzo Jalabert D’Amado a consacrée à la compétition, Fabien Archambault propose une histoire précise et actualisée de la première Coupe du monde. Si tout le chapitre est magnifique, les dernières lignes méritent d’être citées in extenso tant elles sont justes et montrent l’importance de l’Amérique du Sud dans le succès de la Coupe du monde : « que ce soit dans la joie ou dans le chagrin, l’intensité des émotions provoquées par les Coupes du monde de football indique la centralité de celles-ci dans les systèmes symboliques des sociétés sud-américaines. En comparaison, les éditions organisées en Europe jusque dans les années 1960 font pâle figure, au point qu’on s’y interrogeait même sur la viabilité de l’épreuve. Rien de tout ça, bien au contraire, en Amérique du Sud, qui voyait dans cette compétition le moyen de se mesurer avec le Vieux Continent et de traiter d’égal à égal avec lui. Ce sont bien les nations sud-américaines qui, parce qu’elles en éprouvaient un besoin impérieux, créèrent la Coupe du monde de football et réussirent à l’installer dans le paysage sportif mondial. »

Très stimulant et bien écrit, l’ensemble souffre tout de même de quelques limites. Tout d’abord, l’approche par touches impressionnistes manque certainement de cohérence et ne garantit pas un traitement global de la question. Sous-titré « une histoire du monde en onze matchs », le livre n’aborde ainsi jamais l’Amérique du Nord, l’Afrique et l’Océanie. L’Asie n’a le droit qu’à une seule occurrence, l’Amérique du Sud à deux. L’Europe se réserve donc le gros du propos.

Ensuite, chaque chapitre est assez court. Heureusement, une petite, mais fort précieuse et à jour, bibliographie en fin d’ouvrage permet de creuser chaque thème. Pour cela, le lecteur peut remercier chaleureusement Fabien Archambault !

Note : 4/5

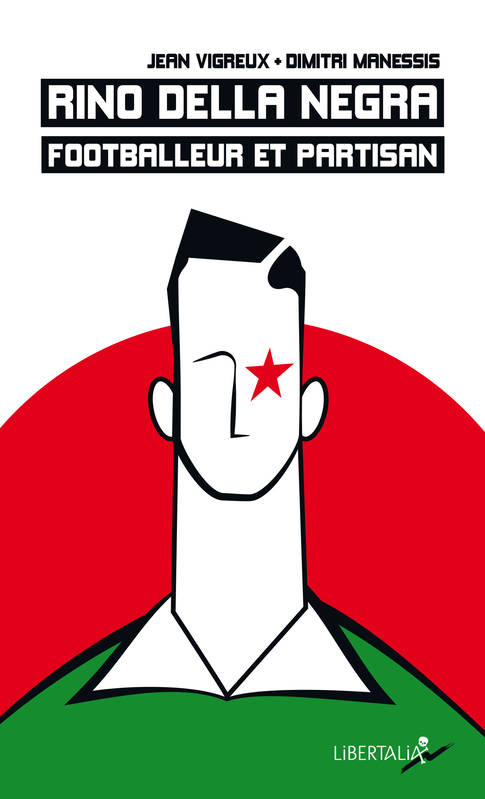

Dimitri Manessis et Jean Vigreux, Rino Della Negra footballeur et partisan, Libertalia, 2022, 10€

Directement édité au format poche, le livre des historiens Dimitri Manessis et Jean Vigreux revient sur le parcours tragique de Rino Della Negra, footballeur et résistant, figure mémorielle majeure du Red Star.

Dépassant le cadre strict de la biographie sportive, le livre s’inscrit aussi comme un morceau d’histoire sociale éclairant l’histoire et les mémoires de la Résistance, de l’immigration, des cultures communistes.

A travers Della Negra, c’est donc un pan de l’histoire du groupe Manouchian et de sa répression qui s’éclaire, c’est un instantané de l’immigration italienne en France et de la ville d’Argenteuil qui s’offre au lecteur, ce sont enfin des enjeux mémoriels anciens et immédiats qui sont mis en lumière.

L’ensemble, fondé sur un important dépouillement d’archives (publiques et privées) et sur une solide bibliographie, constitue un bon travail d’historiens. Il s’appuie aussi sur 30 photos et reproductions de documents d’époque rassemblés en fin d’ouvrage.

Néanmoins, lorsque la documentation manque, les auteurs sont parfois réduits à des hypothèses qui n’apparaissent pas incontestables. Ainsi en est-il de la volonté de faire de Rino Della Negra un antifasciste et un résistant dans l’âme, bien avant que son engagement ne soit attesté.

Certes, de cette façon, Manessis et Vigreux entendent répondre, à près de 80 ans de distance, à la propagande allemande et vichyste qui fit de Della Negra un simple footballeur apolitique, piégé presque à son corps défendant dans une sale affaire.

Ainsi, affirment les historiens, si aucun témoignage ni document n’atteste l’engagement politique de Rino Della Negra avant qu’il ne devienne réfractaire au STO en février 1943 puis s’engage dans les FTP-MOI, « il n’en demeure pas moins que sa culture politique est marquée par l’antifascisme, l’horizon de solidarité et d’émancipation d’Argenteuil et du Front populaire. »

Les parents de Della Negra furent-ils antifascistes ou résistants ? Non, mais l’« atmosphère » dans laquelle vivait le jeune footballeur à Argenteuil l’aurait conditionné à devenir résistant : « son acculturation à la cause antifasciste et patriote est alors un processus cumulatif d’imprégnation qui éclate au moment de sa convocation au STO. »

Note : 4/5

L’affiche rouge de Ferre

https://youtu.be/1nqyPVPDtcY

Le texte d’Aragon

Vous n’avez réclamé ni gloire ni les larmes

Ni l’orgue ni la prière aux agonisants

Onze ans déjà que cela passe vite onze ans

Vous vous étiez servis simplement de vos armes

La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans

Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes

Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants

L’affiche qui semblait une tache de sang

Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles

Y cherchait un effet de peur sur les passants

Nul ne semblait vous voir Français de préférence

Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant

Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants

Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE

Et les mornes matins en étaient différents

Tout avait la couleur uniforme du givre

À la fin février pour vos derniers moments

Et c’est alors que l’un de vous dit calmement

Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre

Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand

Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses

Adieu la vie adieu la lumière et le vent

Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent

Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses

Quand tout sera fini plus tard en Erivan

Un grand soleil d’hiver éclaire la colline

Que la nature est belle et que le coeur me fend

La justice viendra sur nos pas triomphants

Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline

Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent

Vingt et trois qui donnaient le coeur avant le temps

Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant

Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir

Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant.

Un autre texte d’Aragon sublime

EST-CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT

Tout est affaire de décor

Changer de lit changer de corps

À quoi bon puisque c’est encore

Moi qui moi-même me trahis

Moi qui me traîne et m’éparpille

Et mon ombre se déshabille

Dans les bras semblables des filles

Où j’ai cru trouver un pays.

Cœur léger cœur changeant cœur lourd

Le temps de rêver est bien court

Que faut-il faire de mes nuits

Que faut-il faire de mes jours

Je n’avais amour ni demeure

Nulle part où je vive ou meure

Je passais comme la rumeur

Je m’endormais comme le bruit.

C’était un temps déraisonnable

On avait mis les morts à table

On faisait des châteaux de sable

On prenait les loups pour des chiens

Tout changeait de pôle et d’épaule

La pièce était-elle ou non drôle

Moi si j’y tenais mal mon rôle

C’était de n’y comprendre rien

Est-ce ainsi que les hommes vivent

Et leurs baisers au loin les suivent

Dans le quartier Hohenzollern

Entre La Sarre et les casernes

Comme les fleurs de la luzerne

Fleurissaient les seins de Lola

Elle avait un cœur d’hirondelle

Sur le canapé du bordel

Je venais m’allonger près d’elle

Dans les hoquets du pianola.

Le ciel était gris de nuages

Il y volait des oies sauvages

Qui criaient la mort au passage

Au-dessus des maisons des quais

Je les voyais par la fenêtre

Leur chant triste entrait dans mon être

Et je croyais y reconnaître

Du Rainer Maria Rilke.

Est-ce ainsi que les hommes vivent

Et leurs baisers au loin les suivent.

Elle était brune elle était blanche

Ses cheveux tombaient sur ses hanches

Et la semaine et le dimanche

Elle ouvrait à tous ses bras nus

Elle avait des yeux de faïence

Elle travaillait avec vaillance

Pour un artilleur de Mayence

Qui n’en est jamais revenu.

Il est d’autres soldats en ville

Et la nuit montent les civils

Remets du rimmel à tes cils

Lola qui t’en iras bientôt

Encore un verre de liqueur

Ce fut en avril à cinq heures

Au petit jour que dans ton cœur

Un dragon plongea son couteau

Est-ce ainsi que les hommes vivent

Et leurs baisers au loin les suivent

Louis Aragon, Le Roman inachevé

La version de Marc Orgeret

https://youtu.be/x_c-vMFLVhI

Merci, Bobby!

Déjà lu Archambault (l’une ou l’autre publications en ligne), je l’avais trouvé des plus intéressants, et son style effectivement très agréable.

Chouette d’apprendre qu’il soit sorti (ou sorte enfin?) de la confidentialité de la recherche académique.

Belle fournée, ça me donne envie de lire celui sur rino della negra!

On attend donc que tu nous en livres prochainement tes impressions.

Ouhlala.

K