(Première partie disponible ici)

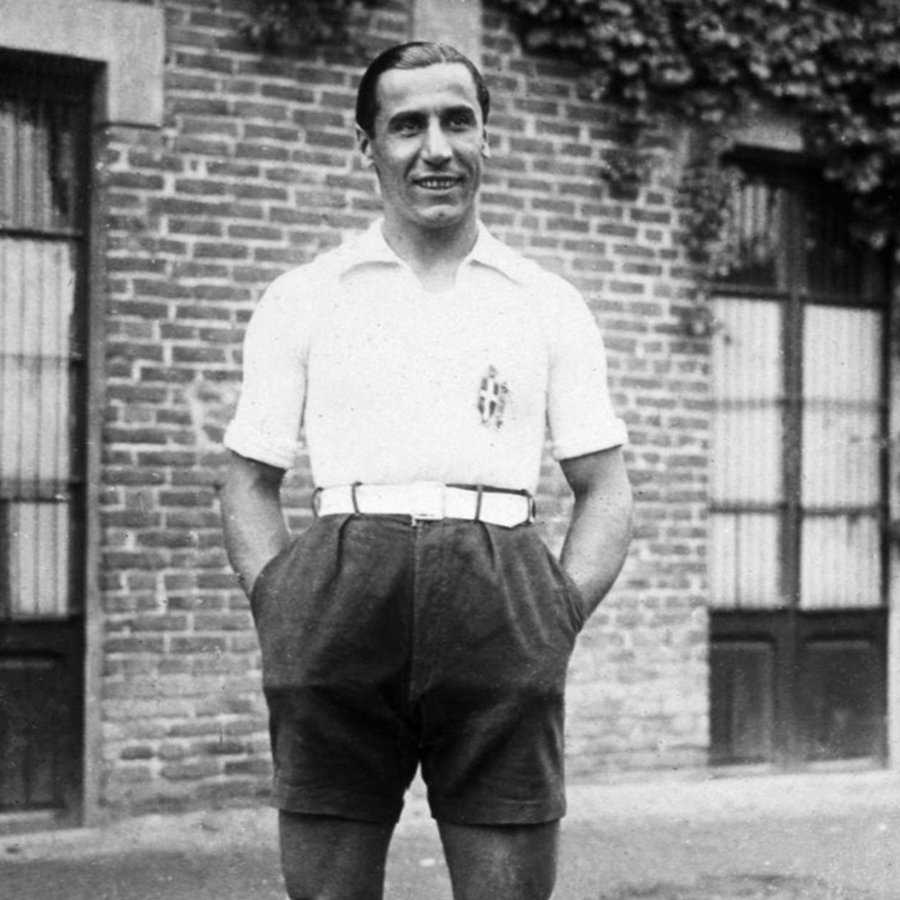

Numéro 5 : Antal Szabó

La figure d’Antal Szabó est étroitement liée à la finale de la Coupe du monde 1938. La légende prétend en effet que, les Hongrois ayant eu connaissance du télégramme menaçant que Mussolini aurait adressé aux joueurs italiens avant le début de la partie, ils choisirent délibérément de lever le pied. Cette version est accréditée par une affirmation postérieure – et probablement apocryphe – de Szabó déclarant qu’en encaissant quatre buts, il avait sauvé la vie de onze Italiens.

Peut-être fallait-il une telle légende pour expliquer la déroute des brillants Magyars, balayés 4-2 par l’implacable XI italien. Comme quatre années auparavant face à la Tchécoslovaquie, l’Italie avait ainsi montré que le Metodo mis au point par le sélectionneur Vittorio Pozzo, vif, réaliste et très rapide, était supérieur au jeu de passes danubien, technique, élégant et précis, mais trop lent. Le primat accordé à l’attaque exposait une défense fragile. Ainsi, sélectionné tout au long des années 1930, Szabó encaissa près de 100 buts en 42 matches !

Titulaire lors des Coupes du monde en Italie et en France, Antal Szabó fut assurément un des plus talentueux gardiens de son temps. Compensant sa taille médiocre par une agilité hors du commun et des réflexes extrêmement rapides, il prenait parfois des risques inconsidérés, allant jusqu’à quitter sa surface de réparation – ce style audacieux et kamikaze lui valut le surnom de Clown.

Deux fois champion de Hongrie avec le grand club du MTK Budapest, il prit la route de l’exil après l’écrasement de l’insurrection de 1956. Trouvant refuge en RFA, c’est là qu’il passa ses derniers jours.

Numéro 4 : Enrique Ballestrero

Champion d’Uruguay en 1927, avant d’obtenir encore une deuxième place en 1928 et en 1932, le Rampla Juniors s’imposait dans les années 1920-1930 comme le troisième Grand derrière Nacional et Peñarol. Comme ces derniers l’avaient fait en 1925 et en 1927, Rampla entendit faire fructifier sa notoriété – et celle de tout le football uruguayen double champion du monde – en organisant une grande tournée en Europe au printemps 1929. Outre le style virtuose des attaquants uruguayens, les journalistes du Vieux Continent notèrent aussi la sûreté du gardien de but : Enrique Ballestrero.

Si Ballestrero fut un très bon gardien de but, sa quatrième place dans ce top tient néanmoins surtout à des circonstances particulières. D’une part : son palmarès, qu’il doit à l’indiscipline de Mazali. Sans une virée nocturne qu’il paya au prix fort, le légendaire gardien d’origine corse aurait gardé les buts de la Celeste en 1930 comme il l’avait fait en 1924 et en 1928. A sa place, Ballestrero devint donc champion du monde. Il le fit brillamment, n’encaissant que trois buts (dont deux en finale, contre l’Argentine).

D’autre part : la faiblesse de la concurrence. Le lecteur attentif l’aura compris au long des portraits précédents : les années 1930 furent moins riches de gardiens illustres que la décennie antérieure. Nombreux dans les années 1920, les cracks se comptaient alors sur les doigts d’une main. De manière générale, c’était le recul du football rioplatense qui se donnait ainsi à voir.

En effet, à l’image de l’Argentine, l’Uruguay se referma alors sur lui-même. Si le football se professionnalisa officiellement en 1932, les tensions avec la FIFA allèrent croissant et les dirigeants uruguayens ne pardonnèrent pas aux Européens leur absence lors de la Coupe du monde 1930. Masquant aussi leur déclin, les Uruguayens ne participèrent donc pas aux éditions 1934 et 1938 qui ressemblèrent ainsi furieusement à des compétitions européennes plutôt que mondiales.

Dans la foulée du titre mondial, Enrique Ballestrero conserva son poste dans les bois de la Celeste pendant presque toutes les années 1930, cumulant 19 sélections et remportant le Sudamericano 1935. Sur la fin de sa carrière, il quitta le club de Rampla pour rejoindre Peñarol et y garnir encore un peu plus son palmarès.

Numéro 3 : Gianpiero Combi

Tout avait pourtant été préparé dans les moindres détails. Soutenu par une politique volontariste du pouvoir fasciste, le football italien avait progressé en flèche depuis la deuxième moitié des années 1920 : alors que les Azzurri avaient été balayés par les Français en 1920 et par les Suisses en 1924, ils avaient décroché la troisième place – et première place européenne – lors du tournoi mondial de 1928. Certes, les maîtres danubiens – Hongrois, Autrichiens et Tchécoslovaques – étaient absents car leurs footballs étaient déjà officiellement professionnels (il le serait en 1929 en Italie), mais les Italiens pouvaient alors à bon droit se targuer d’être la première nation footballistique du continent. Ils confirmèrent leur statut en remportant, aux dépens des Danubiens, la première Coupe internationale en 1930.

Déclinant l’invitation uruguayenne, l’Italie n’avait pas effectué le déplacement pour la première Coupe du monde. Elle s’était patiemment préparée afin de remporter la deuxième Coupe du monde, organisée sur son sol : les artistes sud-américains avaient été importés par dizaines, favorisant un véritable brain drain. De son côté, le sélectionneur Vittorio Pozzo avait su insuffler à son équipe un état d’esprit combattant, une rage de vaincre hors du commun. Le XI italien devait triompher pour célébrer la grandeur du fascisme. Rien ne devait être laissé au hasard, il ne fallait pas faire de sentiment : la victoire était à ce prix.

Or Vittorio Pozzo n’avait pas eu d’état d’âme au moment d’écarter le vieillissant Gianpiero Combi. Né en 1902, le Piémontais allait alors sur ses 32 ans. Ses accomplissements passés auraient pu lui valoir une sorte d’immunité : fort de 42 sélections, il avait été de tous les triomphes récents de l’Italie. Mais une contre-performance contre l’Autriche (2-4) à Turin, quelques mois avant le début de la compétition, avait semé le doute dans l’esprit du sélectionneur italien. Pour l’unique match qualificatif à la Coupe du monde, contre la Grèce un mois plus tard, Pozzo avait donc aligné le gardien de l’Ambrosiana-Inter Carlo Ceresoli. Bien lui en pris, puisque les Italiens l’emportèrent sans coup férir (4-0).

C’était donc écrit, et c’était cruel : Combi ne jouerait pas la Coupe du monde ; c’était Ceresoli qui garderait les filets de l’Italie. Tout était prêt, tout était en place : des années d’un patient travail allaient enfin payer ; rien n’arrêterait l’Italie, elle allait être sur le toit du monde. Mais un grain de sable se mit dans la machine au dernier moment – ou presque. Quelques jours avant le début de la compétition, Ceresoli se blessa. Pozzo disposait bien de remplaçants dans son groupe, Giuseppe Cavani du Napoli et Guido Masetti de la Roma, mais tous étaient des puceaux en équipe nationale. Le vieux maître décida donc de rappeler Combi. Et celui-ci, pas rancunier ou conscient de sa chance, accepta.

Il eut raison, car ainsi Combi couronna sa magnifique carrière. Brillant au long des cinq matches du tournoi, il n’encaissa que trois buts et put soulever le trophée mondial. Il ajoutait donc une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien fourni, tant en équipe nationale qu’en club : toute sa carrière, Combi la passa à la Juventus Turin avec laquelle il conquit cinq championnats d’Italie (1926, 1931, 1932, 1933 et 1934). Avec les arrières Virginio Rosetta et Umberto Caligaris, il formait un redoutable trio défensif qui rendit possible le Quinquennat d’Or du club piémontais (cinq titres consécutifs entre 1930 et 1935). Combi compensait une taille modeste par une agilité remarquable et une robustesse suffisante pour ne pas hésiter à aller au contact des attaquants adverses. Lors de la saison 1925-1926, il préserva sa cage pendant 934 minutes consécutives : un record dans l’élite du football italien qui ne fut battu que 90 ans plus tard par… Gianluigi Buffon.

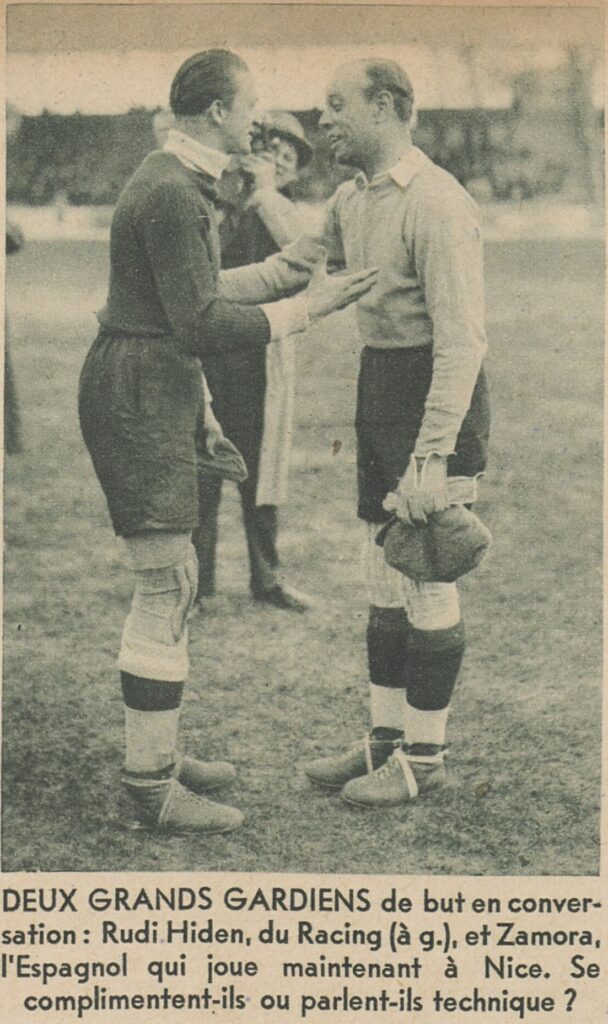

Numéro 2 : Rudi Hiden

Il fut un temps où la meilleure équipe nationale d’Europe, et peut-être du monde, était celle de l’Autriche. Au début des années 1930, autour de son joyau Sindelar, le sélectionneur Hugo Meisl avait bâti une symphonie merveilleuse, un tourbillon de passes redoublées, un ballet tout en mouvements, la quintessence du jeu danubien : le Scheiberlspiel. La liste des victimes du Wunderteam fut édifiante : la Suède balayée 4-1 à Vienne le 16 novembre 1930, l’Ecosse vaincue 5-0 à Vienne le 16 mai 1931, l’Allemagne ridiculisée 6-0 à Berlin le 24 mai 1931 et qui en redemanda à Vienne (5-0) le 14 septembre de la même année, la Suisse éparpillée 8-1 à Bâle le 29 novembre 1931, la Hongrie renversée 8-2 à Vienne le 24 avril 1932, la Belgique mise à mal 6-1 à Bruxelles le 11 décembre 1932, la France battue 4-0 à Paris le 12 février 1933…

Une équipe à ce point invincible, ou presque, qu’elle ne pouvait se mesurer qu’au mètre-étalon du football : l’Angleterre. Un mètre-étalon alors bien émoussé, mais dont la réputation restait encore très forte et qui pouvait s’appuyer sur une statistique toute simple : jamais une équipe nationale venue du continent n’avait gagné sur le sol anglais. Les Ecossais et les Gallois l’avaient fait dès le XIXe siècle, mais jamais les Français, les Espagnols, les Belges ou les Allemands. Alors, triomphante sur le continent (Coupe internationale 1932), la fédération autrichienne accepta l’invitation de la FA pour une rencontre amicale le 7 décembre 1932 à Stamford Bridge. La presse en fit le « match du siècle » et l’affrontement, en effet, fut épique : l’Angleterre triompha sur le score étriqué de 4 buts à 3 !

Bien que le Wunderteam fut essentiellement porté sur l’attaque, tout occupé qu’il était à étouffer son adversaire par son jeu basé sur la possession et des déplacements incessants, sa défense était elle aussi réputée pour sa solidité. Son dernier rempart, précisément, s’appelait Hiden, Rudi Hiden. S’il ne compta que 20 sélections entre 1929 et 1933 et s’il ne participa pas à la Coupe du monde 1934 que l’Autriche – pourtant favorite – termina à la quatrième place, c’est parce que Hiden céda aux sirènes de l’étranger. Convoité en 1932 par le grand Arsenal de Herbert Chapman, il lui fut impossible de concrétiser ce transfert à cause de la mauvaise volonté du ministère du Travail britannique. Mais ce n’était que partie remise : l’année d’après, l’ambitieux Jean-Bernard Lévy, patron du Racing de Paris, le recruta.

Hiden, en allant à Paris, disait adieu au Wunderteam : il était alors extrêmement rare que des joueurs évoluant à l’étranger fussent appelés en équipe nationale. Il avait 24 ans, et une nouvelle vie s’offrait à lui. En France, Hiden fut une star, mais une star capricieuse : si son club ne voulait pas l’augmenter, il refusait de jouer et n’hésitait alors pas à se produire dans un cirque pour gagner de l’argent. Les spectateurs descendaient sur la piste pour essayer de marquer un pénalty au redoutable gardien !

Mais Hiden ne fit évidemment pas que jouer la comédie : avec les Pingouins, il empila les Coupes de France (1936, 1939, 1940) et réalisa même le doublé en 1936. Orphelin d’un pays avalé par son cousin germain, il obtint la nationalité française en juin 1938. Il servit alors sous les drapeaux et joua un match avec l’équipe nationale, contre le Portugal le 28 janvier 1940 (victoire 3-2). Après la guerre, de ténébreuses affaires, à Paris ou à Angoulême, le conduisirent à quitter la France pour le soleil de l’Italie du Sud. Il y dispensa modestement son savoir dans des clubs de troisième zone avant de rentrer en Autriche, où il mourut oublié et désargenté en 1973. Il avait à peine 64 ans.

Numéro 1 : František Plánička

Bien que nation dominante dans les années de l’entre-deux-guerres, la Tchécoslovaquie ne remporta aucun trophée majeur : ni Jeux olympiques, ni Coupe du monde, ni Coupe internationale. Finaliste des Jeux d’Anvers, elle fut battue par la Suisse à Paris avant que l’instauration officielle du professionnalisme en 1925 ne la priva des Jeux d’Amsterdam. Orgueilleuse, elle bouda la Coupe du monde en Uruguay avant d’être battue en finale de la compétition organisée en Italie. En 1938, enfin, elle chuta contre le Brésil.

C’est à l’occasion de ce match que le Parc Lescure de Bordeaux fut inauguré. L’affiche était alléchante, entre les spectaculaires Brésiliens et les esthètes Tchécoslovaques, adeptes du traditionnel jeu danubien fait de passes courtes. Ce fut une boucherie, dégénérant en bagarre, dans laquelle l’arbitre dut signifier trois expulsions et les Tchécoslovaques Oldřich Nejedlý et František Plánička furent grièvement blessés. Les remplacements étant alors interdits, l’avant tchécoslovaque sortit du terrain la jambe brisée quand le gardien de but tint bon avec le bras cassé !

Le score final (1-1) imposa un replay que le Brésil remporta (2-1). Cette sinistre « bataille de Bordeaux » marqua donc la fin de la carrière du « Chat de Prague » en équipe de Tchécoslovaquie. Sans doute, le héros de tant de matches aurait-il préféré une plus belle sortie, pour sa soixante-treizième apparition avec le maillot national. Plutôt petit, Plánička était doté d’une agilité et d’un courage exceptionnels. La sûreté de son placement et de ses arrêts en faisait un leader sur le terrain. Il fut, de 1926 à 1938, le dernier rempart de la Tchécoslovaquie et une star rivalisant avec Ricardo Zamora et Andrés Mazali.

Après le France-Tchécoslovaquie (0-2) du 13 mai 1928, le journaliste Gabriel Hanot décrivit ainsi la performance et le style de Plánička : « leur gardien, Planicka, fut le héros du jour. Planicka eut du travail, peut-être autant que Thépot. Mais la classe athlétique qui sépare les deux hommes est énorme. Thépot, qui débuta désastreusement et se racheta en seconde mi-temps, s’applique, peine, ne sait pas toujours s’il va réussir dans ses entreprises. Planicka a une souplesse musculaire prodigieuse. Un moment, il lâcha le ballon après avoir bloqué un shot de Nicolas sur coup franc ; Dauphin survint et crut avoir à se donner seulement la peine de pousser le ballon dans les filets. Il avait compté sans Planicka, qui, d’une formidable détente horizontale, bien qu’il fût déjà à terre, donna un coup de poing sur le ballon et l’expédia hors du champ de son but. Auparavant, il avait bloqué un très rude shot de volée de Nicolas, délivré à 12 mètres de son but. En plusieurs autres circonstances, il plongea, sauta, dégagea avec une sûreté, une aisance et un style plus gracieux que celui de Zamora. Quant à son coup d’œil, vous le jugerez par ce détail : au sortir d’un assaut sérieux de son but, Planicka allait dégager puissamment, comme il en avait l’habitude, lorsqu’il aperçut son ailier gauche complètement démarqué à une trentaine de mètres. Le grand coup de pied de dégagement se convertit aussitôt en passe directe, qui eut pour résultat de faire remonter tout le terrain par l’équipe tchèque. En Planicka, nous saluons le meilleur gardien de but que nous ayons vu depuis le tournoi olympique de football de 1924. »

Plánička fut l’homme d’un seul club : le Slavia Prague. Il y passa toute sa carrière de joueur, y accumulant les trophées (8 championnats et 6 coupes nationales, une Coupe Mitropa), et resta lié au club à l’étoile jusqu’à sa mort, à 92 ans, en 1996. Adulé par le public tchécoslovaque pour ses qualités humaines et sportives, reçu en héros après la Coupe du monde 1934 que les Tchécoslovaques estimèrent leur avoir été volée par Mussolini, Plánička reçut aussi l’ovation d’un public particulièrement exigeant, chauvin et sûr de sa force : le public anglais. C’était à White Hart Lane, le 1er décembre 1937, et l’Angleterre n’était pas malheureuse dans sa victoire par 5 buts à 4 contre de formidables tchécoslovaques. Une fois de plus, le héros du match était le Chat de Prague et le public londonien ne s’y trompa pas : il acclama cet homme valeureux et talentueux dont le pays allait bientôt être avalé, livré par les grandes puissances afin de satisfaire l’appétit d’un ogre…

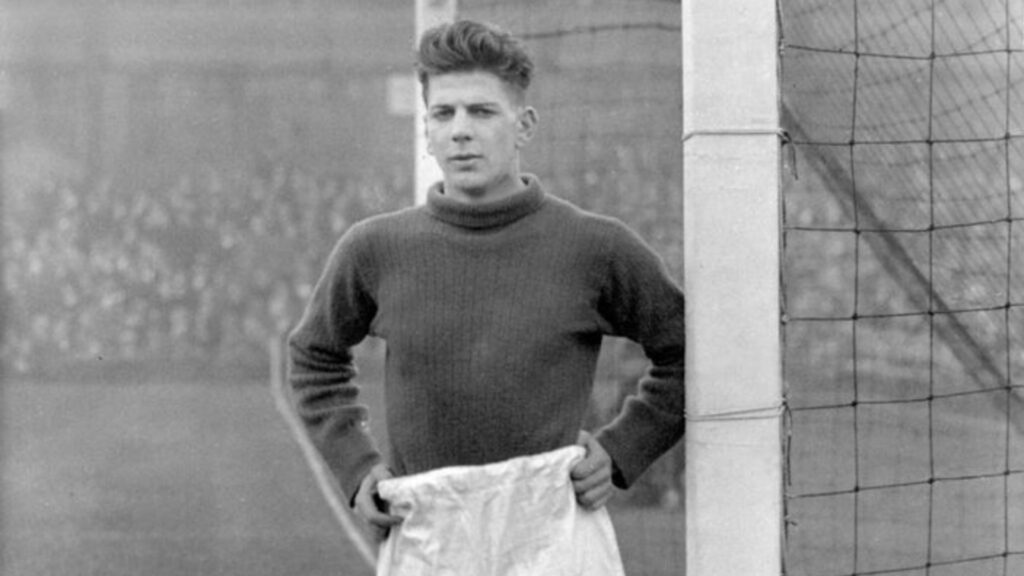

Bonus : John Thomson

Il n’a obtenu qu’un point lors de notre sondage, mais dans la catégorie « martyr » il est assurément à la première place. Et si la mort ne l’avait pas emporté à l’âge de 22 ans, peut-être serait-il devenu un des meilleurs portiers de la décennie 1930. Notre modeste site a essayé d’entretenir la mémoire du pauvre Jean Le Bidois, décédé le 13 mars 1927 après un choc reçu lors d’un match. Le journalisme britannique, sans doute plus efficace et mieux rôdé à l’exercice, a quant à lui magnifié celle de John Thomson, décédé dans les mêmes conditions que Le Bidois le 5 septembre 1931. « La mort d’un homme est une tragédie », aurait dit Staline ; une tragédie mérite bien un récit.

Né en 1909, John Thomson était le fils d’un mineur. Il commença lui-même, dès l’âge de 14 ans, à travailler dans les entrailles de la terre. Mais son talent fut remarqué par le Celtic en 1926, et le football lui offrit un nouveau métier. Petit et mince, le jeune gardien était néanmoins agile et courageux. Il s’imposa donc entre les poteaux du Celtic et gagna sa place en équipe nationale d’Ecosse : quatre sélections entre 1930 et 1931, au cours desquelles il n’encaissa qu’un seul but.

Fiancé en 1931, promis à un bel avenir tant en club qu’en équipe nationale, la destinée de John Thomson se brisa donc le 5 septembre 1931 dans l’Ibrox Park de Glasgow. Devant 80 000 spectateurs, et alors que le score était de 0 à 0, le gardien du Celtic bondit dans les pieds de l’attaquant des Rangers Sam English. Le genou d’English frappa alors le crâne de Thomson et le brisa. Evacué, le portier décéda quelques heures plus tard à l’hôpital. C’était un accident, un tragique accident, et English fut justement exonéré de toute responsabilité. Néanmoins, les supporteurs écossais ne l’entendirent pas de cette oreille et harcelèrent le fautif. Il partit donc à Liverpool, pour se faire oublier, et les sept autres années qu’il consacra au football furent « sans joie » : le traumatisme était trop fort.

30 000 personnes assistèrent aux funérailles de Thomson le 9 septembre. Un temps occultée, la mémoire de John Thomson a été revivifiée au début du XXIe siècle et son nom est depuis 2008 inscrit au Scottish Hall of Fame, aux côtés de ceux de Bremner, Busby, Dalglish, Ferguson, Law, Shankly, Souness, Stein, James, Morton, Gemmell ou Graham, tous joueurs et entraîneurs qui firent la réputation du football écossais.

Le classement complet

1 – František Plánička

2 – Rudi Hiden

3 – Gianpiero Combi

4 – Enrique Ballestrero

5 – Antal Szabó

6 – Harry Hibbs

7 – Jaguaré et Ricardo Zamora (ex aequo)

8 – Sebastián Gualco

9 – Alexis Thépot

10 – Gerrit Keizer

11 – Frank Séchehaye

12 – Jerry Dawson

13 – Milovan Jakšić

14 – Juan Valdivieso

15 – Franjo Glaser

16 – Fernando Bello

17 – Aldo Olivieri

18 – Jurandir

19 – John Thomson

« En Planicka, nous saluons le meilleur gardien de but que nous ayons vu depuis le tournoi olympique de football de 1924. »

Je ne sais plus.. Il me semble que Zamora ne joue pas le moindre match durant les JO 1924, si? Auquel cas : qui vise ici Hanot?

Il perd contre l’Italie. On peut supposer qu’il s’agit de Mazali ?

Qui d’autre ?

Zamora fait effectivement partie de l’équipe d’Espagne défaite par l’Italie dès le premier tour des Jeux de Paris.

Par la suite, Zamora revient à Paris en 1927. C’est à cette occasion que Boyer lui pète deux dents, sur une charge qui envoie le ballon et le gardien espagnol dans les filets ! Notre unique but du match, mais les Espagnols en plantent quatre…

Le France-Tchécoslovaquie de 1928 est le deuxième de l’histoire, après celui des Jeux d’Anvers. Peut-être la première occasion pour le public et les journalistes français d’observer Planicka. Il faudrait surveiller si, avec le Slavia ou la sélection de Prague, le Chat n’a pas déjà joué des matchs en France avant 1928.

Dans tous les cas, oui, Hanot pense ici au choc éprouvé par le public et les journalistes français et européens devant le spectacle uruguayen en 1924. Et il désigne donc Mazali. Il fait ainsi de Planicka l’égal de Zamora et de Mazali, je crois qu’on ne s’est pas trompé en le plaçant au sommet de la hiérarchie des années 1930.

Bon, il est vrai que Mazali est revenu en France et en Europe lors de la tournée du Nacional en 1925…

Purée, ce top est truqué. J’ai cité Gregorio Blasco et son nom ne figure pas parmi la liste complète. Encore un complot anti basque de Bob, pfff

Purée, oui, je l’ai passé à l’as.

Sans doute un acte manqué…

Deux points pour Gregorio Blasco, avant-dernier.

Que valait-t-il vraiment, je n’en sais rien ! Mais il était le gardien de l’Athletic dominant des années 30 et de la sélection d’Euzkadi, un symbole suffisamment fort pour que je le cite.

Un texte sur Blasco. Qui passera à River comme Cilaurren. Mort au Mexique

Gregorio Blasco | Memorias del Fútbol Vasco https://share.google/yob018pSeAdhPjBMQ

Hiden a pas mal bourlingué entre Sicile et Campanie pendant une quinzaine d’années sans connaître de grandes réussites. Il a dû croiser Raimondo Lanza di Trabia quelques temps avant le suicide du prince à une époque où Palerme était encore en Serie A. Il devait surfer sur son nom et le prestige des techniciens autrichiens et hongrois en Italie encore vif durant l’après guerre.

Hiden a passé une guerre et une après-guerre indigne de son talent. On en reparlera…

Après avoir obtenu la nationalité française en 1938, il est incorporé dans l’armée (troupes coloniales, je crois !) et fait prisonnier par les Allemands. Libéré, il rentre à Paris dans son bar. Là, évidemment, des Allemands viennent squatter… A la Libération, il passe devant la commission d’épuration et s’en sort quiet.

Il se barre alors à Angoulême, probablement histoire de se faire oublier. Sauf qu’il organise des transferts douteux avec la Turquie… Faut que je retrouve notamment les noms des deux attaquants qu’il a fait venir : pas du menu fretin.

Dans le même temps, une affaire d’escroquerie dans son bar parisien ressurgit. La 3FA le radie. Il se casse en Italie.

Sárosi, Zsengellér, Szabo, Sándor Bíró… Très grande génération hongroise. D’ailleurs, les résultats à la Mitropa ne font que renforcer l’aurait du foot magyar de l’époque.

La Hongrie est une des nations majeures des années 1930.

Assurément. Avec, oui, des joueurs dotés d’un talent exceptionnel.

L’Italie aurait eu une carte à jouer en 1930 ?

Absolument.

Elle termine troisième des Jeux derrière les Uruguayens et les Argentins puis gagnent la Coupe internationale : c’est la meilleure sélection d’Europe.

Evidemment, elle se serait fait marcher dessus par les Uruguayens et les Argentins mais elle aurait pu être en demi-finale.

Mais il valait mieux ne pas aller se prendre une branlée à l’autre bout du monde et plutôt préparer patiemment l’édition européenne. Les Italiens ont été intelligents.

Au passage, pari tenu : 4 articles, 4 citations apocryphes de Staline.

Du grand art !

Et surtout merci pour ces 21 portraits de gardiens dont certains que je ne connaissais pas.

Avant de faire ces tops, je ne savais à peu près rien sur Gualco, Szabo, Ballestrero, Bossio, De Bie, De Pra, Stuhlfauth, Hibbs, Hufton… Autant dire que ce fut profitable !

Quelle indignité…

Combi, toujours dans un top 10 italien ? Et si oui, à quelle place ?

No lo se.

Le coupable du cirque avec Hiden, on le retrouvera avec un autre gardien dans le prochain top…

Le coup…

Hiden n’est-il pas la première diva étrangère du foot français ?

Je pense que si.

C’est d’ailleurs le seul membre du Wunderteam à s’exporter, si je ne me trompe pas.

Pourtant, les Italiens ou les Anglais auraient été ravis d’accueillir Sindelar et ne manquèrent pas de lui faire la cour…

Cour en Italie ? Une légende, non ? Depuis 1926 et la carta di Viareggio, je ne vois pas comment cela aurait été possible. Les Danubiens pullulaient en Italie au début des années 1920 et ils étaient particulièrement visés par le dispositif interdisant le recours aux joueurs étrangers hors oriundi.

Ah ouais, t’as raison.

C’était pas possible de lui trouver un ancêtre italien à lui aussi ?

Roman Schramseis Sr a joué à Rouen. Georg Braun à Rennes. Karl Gall à Mulhouse. Adi Vogl à Roubaix.

Parmi les autres joueurs ayant eu droit à des sélections durant cette période, Josef Chloupek a joué en Suisse et à l’OM. Heinrich Müller au MTK Budapest. Karl Adamek au Havre. Leopold Drucker à l’OM (passages aux USA et Malte aussi). Georg Waitz à Lens. Franz Weselik à Mulhouse. Josef Adelbrecht au RC Paris et en Suisse.

J’oublie des passages de quelques joueurs en Tchécoslovaquie, je pense.

Bien sûr, mais quand Gall ou Vogl viennent en France, le Wunderteam n’est plus…

Hiden vient à Paris alors que l’Autriche est encore au sommet du football européen. En 36-37, ce n’est plus tout à fait le cas.

C’était le sens de ma remarque.

Schramseis est à Rouen en 33. Il est encore jeune à l’époque. D’ailleurs, il arrête sa carrière à 30 piges après son retour en Autriche et une blessure au genou.

Mea culpa.

L’Autriche est donc si pauvre en 1933 que ses meilleurs joueurs s’exportent dans des clubs de D2…

Peu importe où il signe, il s’exporte. Donc tu t’es trompé.

Schramseis est un joueur qui a connu pas mal de blessures à cause de son style de jeu. Se blesse en mai 32 en amical contre le MTK et il me semble qu’il ne joue plus un match avec le Rapid ensuite. Cela explique probablement son choix.

Je ne suis pas si prétentieux que je pense ne jamais me tromper.

Dans mon premier message, j’ai utilisé une formule indiquant ma prudence…

Bref, y a un mec du Wunderteam qui s’est exporté et un autre éclopé aussi.

Valide et balaise, y en a toujours qu’un seul : Hiden.

Merci Bobby ! Je l’ai déjà dit mais j’aurais bien donné le nom de Planicka à notre site… Pas très original puisque en Espagne, le site Panenka existe.

Ah oui, ça aurait plus de gueule et ça ferait quand même plus sérieux que Pinte 2 foot…

C’est deja peut-etre trop serieux.

D’ailleurs il y a une lettre de trop dans ce nom.

Non, il manque une lettre…

Ballestrero est en effet le gardien vainqueur de la Copa 35 avec quelques grognards comme Nasazzi, El Manco, Fernández… la fin d’une époque pour la Celeste. Vainqueur sans contestation possible de l’Argentine de Masantonio, l’Uruguay connaît son chant du cygne et le rapport de force entre voisins rioplatenses s’inverse à partir de cette date (l’Uruguay dominait globalement le duel depuis 1911).

En 34, si elle avait été là pour défendre son titre, la Celeste aurait eu de solides arguments et encore tout dans ses mains pour le conserver avec autorité.

Ballestero, 4e mouais bon il avait la bonne tunique pour être cité.

Bobby le souligne sur ces 2 épisodes, le niveau rioplatense avait baissé, surtout sur la première partie de la décennie (30-35 je le disais lundi). Les danubiens étaient bien meilleurs dans les années 30 à ce poste.

Côté argentin, Fernando Bello avait sa place dans les 10, je l’avais mis en tous cas. Le gardien symbole du grand Independiente double champion 38-39 avec son équipe de talents. Et titulaire en sélection 1937 (Sudamericano remportée) jusque le tout début des années 40 en gros. Il aurait mérité plus que Gualco finalement.

Sechehaye aurait peut-être mérité un top 10

Frankie Séchehaye est venu au monde à Genève. Enfant de médecin, il a grandi au Mozambique.

Lorsqu’il était junior, il jouait pour Thônex (le futur Chênois). A 16 ans, il évoluait déjà pour Etoile

Carouge au plus haut niveau suisse (série A) et débutait une carrière inoubliable. A 22 ans, il partit pour

le Club Français Paris (1929-31) avec lequel il a remporté une Coupe de France. L’entraîneur-joueur

Karl Rappan fit ensuite venir le passionné Séchehaye à Servette. Durant la période 1927-35, il faisait

partie des plus grands portiers mondiaux. Au cours de son bref passage à Genève, il empocha deux

fois le titre de champion. Il jouait alors derrière le célèbre „verrou“. Vêtu de son éternel pullover noir, la

casquette descendue sur le front, il poussait l’élégance jusqu’à entourer sa taille d’un ruban blanc.

Même dans les situations les plus brûlantes, ses mouvements restaient d’une élégance féline et

spectaculaires, avec ou sans le ballon. Séchehaye – professionnel jusqu’au bout des ongles et doté de

superbes réflexes – ne se contentait pas de travailler intensément, une condition sine qua non pour tout

gardien de grande classe, mais il s’efforçait en outre d’inventer un nouveau style, inconnu jusqu’alors.

Avec une méticulosité quasi scientifique, il étudiait les positions de jeu et l’art de réduire les angles de tir

mais aussi la façon de bloquer ou détourner les frappes plates et aériennes. Il était passé maître dans

l’art de conduire les attaquants à shooter prématurément au moyen de réactions feintes. C’était un

modèle pour sa génération. A 17 ans, il faisait déjà partie de l’équipe nationale. Pas encore âgé de 20

ans, il fit ses débuts à Santander contre l’Espagne (défaite 0:1). A l’issue du match, Zamora, qui était

alors le gardien le plus admiré du monde, félicita son jeune adversaire en lui présentant dans la loge

d’honneur le successeur au trône d’Espagne. Au total, Séchehaye a gardé 37 fois les cages de la Nati.

Il a pris part aux Jeux Olympiques de 1928 et au Championnat du monde de 1934 en Italie. A 29 ans, il

fut déjà contraint de mettre un terme à sa carrière à cause d’une blessure au ménisque. Il entraîna

ensuite Lausanne, Sion et aussi Servette en 1958/59. Il transmit son expérience à ses successeurs

entre les poteaux, notamment au futur gardien de la Nati Erich Burgener. Il fit encore parler de lui dans

les années 50 sur un circuit de course automobile : au volant d’une Maserati, il finit troisième du Grand-

Prix de Suisse orientale.

Personnellement, je l’avais mis 7ème.

Jaksic, surnommé El grande Milovan après le mondial 30, et Glaser en mentions, oui. Les Balkans vont fournir de sacrés gardiens par la suite. Un texte de Footballski sur Glaser.

Franjo Glaser, ou l’art de toujours s’en sortir — Footballski https://share.google/GovFSz0EMQIYezX3b

Valdivieso c’est le péruvien ?

Jurandir ça sonne brésilien ? mais je connais pas.

Jurandir, c’est Verano.

Valdivieso, c’est Alex.

Valdivieso je connais un peu, Perou JO 36, Sudamericano 39, alianza lima où il est célébré genre meilleur gardien de l’histoire du club, … Dans la décennie suivante, on verra peut être José Soriano autre grand gardien péruvien, qui est arrivé juste après Valdivieso.

Jurandir car il réalise manifestement un grand Sudamericano 1937. Ajde cite les mérites de Bello mais en face il y avait Jurandir, le gardien de la Seleção qui retarde l’échéance lors du match décisif entre l’Argentine et le Brésil. J’ai le souvenir d’avoir lu un papier dans El Gráfico où le journaliste ayant assisté à la rencontre exprime son admiration pour Jurandir malgré un Gásometro hostile.

Il joue alors à Palestra puis se rend par la suite en Argentine, à Ferro Carril et Gimnasia. Au début des 40es, il garde les buts de Flamengo, celui de Flávio Costa et du WM diagonal.

Yep. Et il va sans dire que j’en ai vu des wagons d’images.. 😉

Ceci dit : un âge d’or pour le Pérou..où il fut et reste manifestement tenu pour l’un des maillons forts, une légende même.. ==> Il doit y avoir du vrai? Ce qu’on peut lire de lui est quoi qu’il en soit dithyrambique…………et pour le reste je laisse à des hispanophones d’avoir sur lui un regard plus critique ; ajde peut-être??

Un mot sur les photos : celle d’en-tête est symbolique, et symptomatique de l’importance des gardiens de but à l’époque. C’est la finale de la Coupe du monde 1934 et les deux capitaines se saluent : Combi à gauche, Planicka à droite. Au centre, avec le ballon, l’arbitre suédois Ivan Eklind qui fera bénéficier les Italiens d’un « arbitrage maison ». En particulier, le « boucher » Luis Monti pourra le remercier pour sa complaisance : même à l’époque, ses brutalités auraient mérité une exclusion.

Celle qui accompagne le portrait de Hiden me plaît beaucoup : deux grands gardiens, un encore au zénith et l’autre presque au nadir de leurs carrières, se saluent. En 1937, il y a Hiden au Racing, Zamora à Nice et Jaguaré à Marseille. Belle densité de gardiens dans le championnat de France.

« Symptomatique de l’importance des gardiens de but à l’époque ».

Merci ! Cela vous parait sans doute évident mais je viens de comprendre que, pour des raisons tactiques, le gardien « post et/ ou contemporain au WM », était plus exposé et donc plus éminemment + important pour l’équipe.

Depuis que j’écoute Gainsbourg, j’ai compris ce que voulait dire le mot « Zénith » mais « Nadir » je ne connaissais pas. Merci 😉 Entre nous, je préfère les mots « District » et « Tropique » de « Sous le soleil… » bref

De nouveau, vos illustrations sont superbes et superbement décrites…

Il me semble que l’un de vos companieros, un certain « ggg », nous donnait également à voir de belles photos de gardiens. Vous avez des nouvelles de lui? I

Il avait un « tropisme gardien » non?

Des Zuperlatifs pour votre travail.

Avec seulement deux arrières devant lui, en effet le gardien de l’époque était plus exposé que celui d’aujourd’hui. Et puis c’est un poste spécifique, symbolique.

Au passage, pré WM, pas post.

Triple G est notre spécialiste des gardiens. Me semble qu’il fera la décennie 70, sa préférée.

Oui « Pré » effectivement

Les 70es, probablement la plus grande concentration de portiers talentueux. Quel veinard ce triple G !

Dans le sport tchèque, pour les deux disciplines collectives qui comptent, le foot et le hockey, on retrouve des similitudes dans les récits sur Planicka et Dominik Hasek. Nobles, brillants, courageux. Pour ceux qui connaîtraient peu Hasek, c’est tout simplement le meilleur gardien des 30 dernières années. Voire beaucoup plus… Hasek, c’est 6 trophées Vezina, celui du meilleur gardien de NHL, 2 Hart, le MVP de la Ligue, 2 Stanley Cup avec Detroit mais surtout l’or olympique à Nagano pour la première participation des pros de NHL aux J.O. Tout simplement immense…

C’est cool ce bonus sur le malheureux Thomson. gardien c’est un poste à part.

Quelles tranches de vie, surtout à cette période de l’entre deux guerres…

Merci de rendre hommage à ces hommes bien souvent passé aux oubliettes de l’histoire footballistique !