Après le succès international du top des défenseurs, P2F s’est lancé dans un top des… gardiens de but ! Toutes les deux semaines, vous retrouverez les portraits des plus fameux derniers remparts classés des années 1920 aux années 2010. Une façon de mettre en lumière un poste trop souvent mal-aimé, trop souvent ringardisé dans les cours de récré. Bonne lecture !

Numéro 10 : Gerrit Keizer

« Ce qui compte, ce n’est pas le vote, c’est comment on compte les votes. » Il faut bien admettre que, lors du dévoilement des résultats de notre sondage interne, la tentation fut forte de mettre en application cette citation ordinairement attribuée à Staline et de truquer les votes afin de déclasser Gerrit Keizer. Ils sont si nombreux, en effet, à mériter cette dixième place plutôt que lui ! Rien qu’aux Pays-Bas, on pourrait citer Gejus van der Meulen, Adrianus van Male ou Leo Halle. Oui mais le jury de P2F est souverain, et puisqu’il a voulu voir dans Keizer le dixième meilleur gardien de la décennie 1930, il en sera donc ainsi. Baste ! Et voyons plutôt pourquoi notre si avisé symposium de passionnés, notre aréopage de fins connaisseurs de l’histoire du football s’est cette fois-ci fourvoyé et a donné en plein dans le panneau à la manière de quelque lièvre écervelé ou cerf pris dans les phares…

Tout d’abord, il faut rétablir certains points que notre introduction un brin outrancière ont sans doute occulté : Gerrit Keizer fut un très grand gardien de but – et pas seulement par la taille ! On ne joue pas quasiment trois cents matches avec l’équipe première de l’Ajax Amsterdam sans être un footballeur doté d’un immense talent. On ne remporte pas non plus, sans une certaine maestria, quatre championnats des Pays-Bas. On n’est pas sélectionné en équipe nationale sans accumuler des performances de haut vol. Tout cela, Keizer l’a réalisé. Mais c’est avant tout un homme de légendes, et ce sont ces légendes qui font encore aujourd’hui sa réputation et perpétuent son souvenir quand celui de tant d’autres gardiens de but est occulté.

Longtemps, Gerrit Keizer fut considéré comme le tout premier footballeur professionnel originaire des Pays-Bas. Il n’en est cependant rien, et c’est sans doute Gerrit Visser qui – de l’autre côté de l’Atlantique – fut le premier Néerlandais officiellement rétribué pour sa pratique du football. Keizer découvrit le professionnalisme en Angleterre, à vingt ans seulement, dans une équipe mythique : l’Arsenal de Herbert Chapman, qui allait révolutionner le football en imposant le WM et remporter trois championnats en quatre saisons. Il n’y joua qu’une saison (1930-1931), glanant un titre de champion mais s’illustrant surtout par son irrégularité et son incapacité à s’imposer dans les bois londoniens. A Arsenal, il gagna tout de même – bien avant Johan Cruyff – le surnom de Hollandais Volant. Pourquoi ? Parce que d’aucuns prétendirent que, le dimanche, il faisait l’aller-retour entre Londres et Amsterdam afin de jouer avec l’Ajax. Un surnom de mythe pour un personnage qui en cultivait tant…

Après avoir écumé l’Angleterre, Keizer rentra au pays en 1933 et s’y fixa. A l’Ajax, donc. Officiellement, il redevint amateur. Immédiatement, ses performances attirèrent la KNVB et il obtint de jouer deux matches en prévision de la Coupe du monde en Italie. Le premier se passa plutôt bien, puisque les Néerlandais s’imposèrent 4-2 à Anvers contre la Belgique et se qualifièrent. Probablement envisagé comme titulaire pour le match du premier tour contre la Suisse à Milan, Keizer fut aligné d’emblée pour le match de préparation du 10 mai contre la France à Amsterdam. Malheureusement, il fut plusieurs fois fautif et son équipe s’inclina 4-5 ! Ce fut donc Van der Meulen qui garda les filets néerlandais en Italie, et on ne revit plus jamais Keizer en équipe nationale.

Après le match d’Amsterdam, dans L’Auto du 11 mai 1934, Maurice Pefferkorn eut ce commentaire : « Keyser ne fut pas aussi mauvais gardien qu’on veut bien le dire. Pouvait-il grand’chose contre les buts marqués contre lui ? Mais dans les circonstances difficiles, il n’a pas la sûreté d’un Thépot. »

Numéro 9 : Alex Thépot

Longtemps, être le portier de l’équipe de France ne fut pas une sinécure. Après la retraite de Pierre Chayriguès en 1925, il fallut trouver un nouveau titulaire. Il y eut d’abord Maurice Cottenet, dont les statistiques effrayantes (69 buts encaissés en 18 sélections !) disent assez dans quelles affres se débattait alors le football français. Et puis, à partir de 1927, il y eut Alexis Thépot, celui qu’on pourrait appeler le gardien des causes perdues…

Il fut un temps en effet où, si les footballeurs français n’étaient guère brillants, ils étaient au moins combattifs. Incontestablement, le Brestois Thépot fut de cette trempe-là. « Plutôt bâti en force qu’en finesse », il effectua la plus belle partie de sa carrière dans un Red Star alors déclassé – bien loin des gloires des années 1920 et qui tâta même de la deuxième division. C’est donc en équipe de France que Thépot s’illustra pour le meilleur.

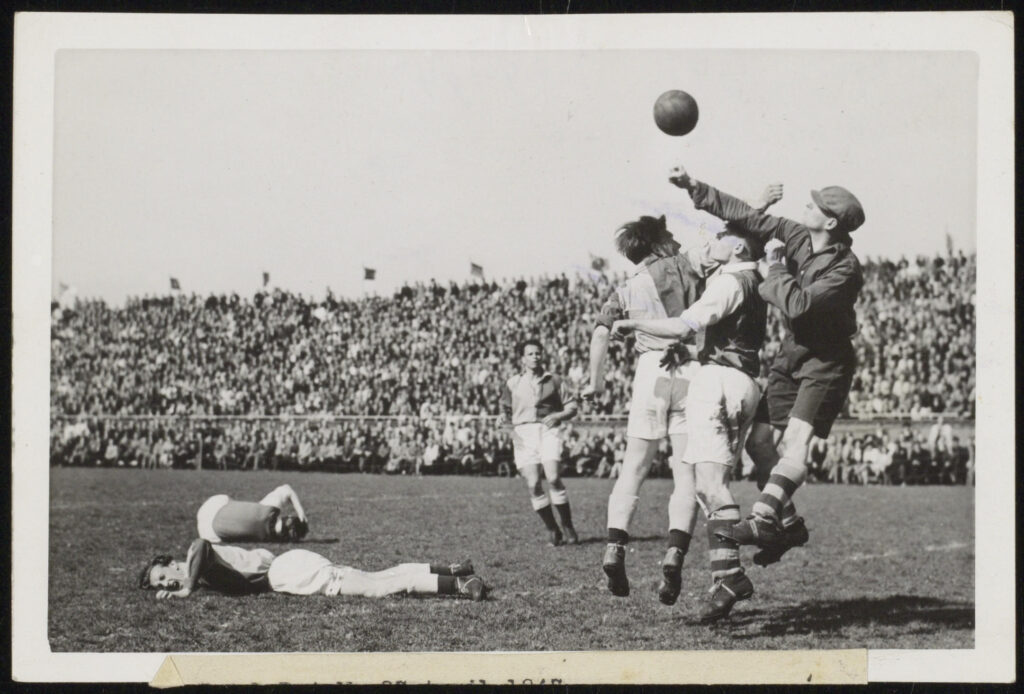

Il n’y avait simplement pas mieux que lui dans l’Hexagone entre la fin des années 1920 et la première moitié des années 1930, et il cumula ainsi 31 sélections (pour 76 buts encaissés !). Il fut des Jeux d’Amsterdam en 1928, des Coupes du monde en Uruguay et en Italie. Ce fut surtout lors de ces deux derniers tournois qu’il grava sa légende, réussissant à tenir tête aux formidables Argentins (défaite 0-1) en 1930 et étant à ce titre porté en triomphe par la foule uruguayenne ; puis tenant la dragée haute aux maîtres autrichiens (défaite 2-3) en 1934. Le gardien des causes perdues, nous avions prévenu…

A côté d’une très belle carrière de douanier – il avait passé le concours de contrôleur des douanes dès 1925 et exerça ce métier en parallèle de sa pratique du football, officiellement amateur jusqu’en 1932 – qui le conduisit jusqu’au poste d’inspecteur principal des douanes, Alexis Thépot fut par la suite membre du comité de sélection de la 3FA, où il s’illustra surtout par sa rigidité et ses insuccès, notamment lors de la Coupe du monde 1954 et de l’Euro 1960.

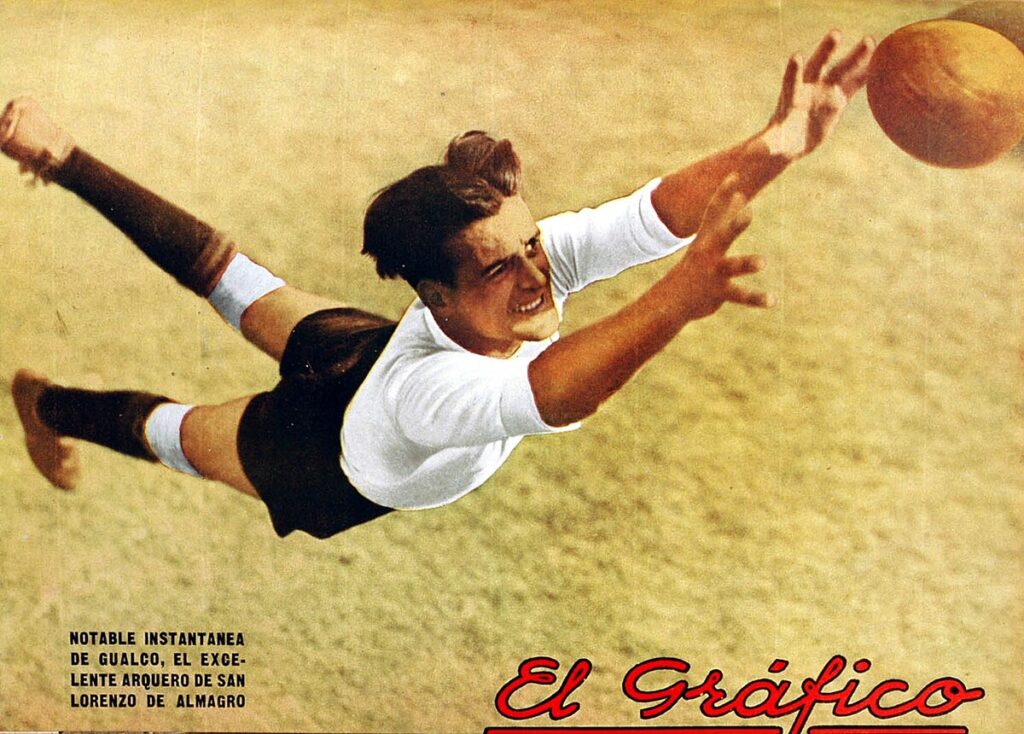

Numéro 8 : Sebastián Gualco

Dominant dans les années 1910-1920, le football argentin marqua le pas dans les années 1930 avant de connaître une décennie 1940 particulièrement brillante. Devenu officiellement professionnel en 1931, le championnat continuait d’être la proie des Grands : River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Independiente. A telle enseigne que ceux-ci, soucieux de leurs intérêts, mirent des conditions draconiennes à la participation de leurs meilleurs joueurs aux Coupes du monde en Italie et en France. En froid avec une FIFA de plus en plus sous l’influence des Européens, les Argentins tournèrent donc le dos au tournoi mondial, envoyant les amateurs subir la loi des Suédois (2-3) en 1934 et déniant leur participation en 1938.

Dans un football affadi, donc, vivant encore trop sur ses acquis des décennies précédentes, peu de grandes figures de gardiens émergèrent sur les rives du rio de la Plata. On pourrait y distinguer Fernando Bello, gardien d’Independiente, ou Juan Estrada, gardien de Boca Juniors, mais celui qui fut le plus régulier, celui qui s’imposa comme la référence de ces années fut Sebastián Gualco, gardien de San Lorenzo. Agile et capable de lire rapidement le jeu de l’adversaire, il excellait dans le jeu aérien. Cela lui permit d’accumuler 23 sélections dans la deuxième moitié des années 1930 et le début des années 1940.

N’hésitant pas à quitter sa ligne de but pour couper les centres, Gualco participa à révolutionner le poste de portier. Il dut aussi une part de sa notoriété au fait qu’il réussit, à vingt ans, à stopper un pénalty frappé par la superstar de River Bernabé Ferreyra. Goleador à la technique fruste et au shoot surpuissant, ce dernier était réputé imbattable dans l’exercice.

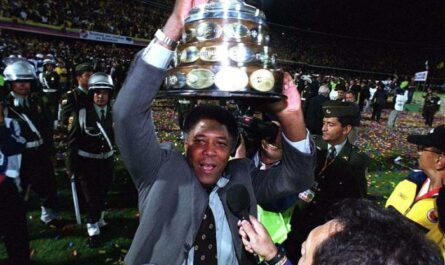

Numéro 7 : Jaguaré

Longtemps dominé par les footballs argentin et uruguayen, le football brésilien commença son expansion dans les années 1930. L’instauration officielle du professionnalisme en 1933 favorisa le développement du sport et, si les Brésiliens ne brillèrent pas lors de la Coupe du monde en Italie, l’armada destinée à faire la promotion de l’Estado Novo fit belle impression lors de l’édition disputée en France (troisième place).

Jaguaré ne fut pourtant d’aucune de ces équipes. Ce n’est pas au Brésil qu’il écrivit sa légende, mais sur les rives de la Méditerranée, et sans doute cet exil le priva-t-il de sélections en équipe nationale. Assurément, Jaguaré fut un grand gardien de but et la quantité de légendes et d’anecdotes qui circulent sur son compte renforce cette certitude. A la fois agile et costaud, il n’hésitait pas à sortir dans les pieds des attaquants adverses ou à boxer les ballons aériens. Réputé fantasque, il amusait le public mais commettait parfois des erreurs.

Gardien du Vasco da Gama, Jaguaré participa à la tournée du club carioca en Europe en 1931. Il y fut remarqué, en même temps que l’élégant milieu de terrain Fausto, par le FC Barcelone. Le club catalan embaucha donc les deux Brésiliens qui profitèrent des plaisirs de la métropole méditerranéenne pendant une saison. Etrangers, ils ne furent ainsi alignés que lors de lucratifs matches amicaux.

De retour au Brésil, Jaguaré n’en fut cependant pas quitte pour ses tribulations. A l’été 1935, il fut débauché par un recruteur italien : la mode était encore aux (prétendus ?) oriundi. Sur le chemin qui le menait en Europe, accompagné de deux compatriotes, le gardien de but fit escale à Lisbonne. Les trois Brésiliens y apprirent le début de la guerre coloniale en Ethiopie, et ils décidèrent donc de fausser compagnie à leur chaperon. Ils s’engagèrent pour le Sporting local avant que, pendant l’été 1936, Jaguaré ne débarqua dans le Vieux Port.

L’Olympique de Marseille venait alors de perdre Laurent Di Lorto, gardien de l’équipe de France, parti pour Sochaux. D’abord barré par la profusion de joueurs étrangers dans les rangs olympiens, Jaguaré sut se rendre indispensable et il participa puissamment à la conquête du premier championnat de France professionnel par le club phocéen. L’année d’après, en 1938, il remporta la Coupe de France. Mais surtout, une semaine avant la finale, il réalisa le genre de match qui fixe une légende.

Le 1er mai 1938, la rencontre entre Sète et Marseille fut décisive pour le titre de champion. Si les Olympiens furent dominés pendant tout le match, ils arrachèrent le match nul (1-1) grâce à une performance dantesque de leur portier : Jaguaré marqua le but égalisateur sur pénalty avant de préserver ses cages de deux penalties adverses ! La légende raconte que, narquois, le gardien marseillais indiqua à son adversaire où il allait tirer avant de rester immobile sur les tentatives sétoises : le premier tir fut hors-cadre et le deuxième atterrit dans les bras du portier. Le championnat échut donc à… Sochaux.

L’idylle prit fin en 1939 et sans doute la guerre accéléra-t-elle le départ d’un homme qui ne se sentait plus désiré. Après une nouvelle escale au Portugal, Jaguaré reprit son métier de docker au Brésil. Il mourut en 1946, à la suite d’une rixe dans un bar.

Numéro 6 : Harry Hibbs

Niant son déclin, l’Angleterre du football choisit la voie de l’isolationnisme et refusa de participer aux Coupes du monde de la FIFA des années 1930. En dépit des défaites essuyées sur le continent (3-4 contre l’Espagne en 1929, 2-5 contre la France en 1931, 1-2 contre la Hongrie et 1-2 contre la Tchécoslovaquie en 1934, 1-2 contre l’Autriche et 2-3 contre la Belgique en 1936, 1-2 contre la Suisse en 1938, 1-2 contre la Yougoslavie en 1939), elle continuait de prétendre que le véritable championnat du monde était le British Home Championship. Cette vision pouvait être renforcée par les victoires arrachées sur son territoire face à des adversaires aussi coriaces que l’Autriche (4-3 en 1932), l’Italie (3-2 en 1934) ou la Tchécoslovaquie (5-4 en 1937).

Les Three Lions pouvaient en plus se targuer d’avoir enfin retrouvés un gardien de but fiable, après une décennie 1920 où aucun joueur ne s’était imposé : Harry Hibbs. Originaire de Wilnecote, proche de Birmingham dans les Midlands, Hibbs fut l’homme d’un seul club professionnel : Birmingham FC, dont il garda les filets entre 1924 et 1939. Fils de mineur, Hibbs se confondait avec la région industrielle du centre de l’Angleterre. S’il fut malheureux en club, ne remportant aucun trophée, sa carrière internationale fut brillante.

Titulaire à 25 reprises dans les bois de l’Angleterre, il rendit une copie parfaite à 10 reprises ! L’exploit était d’autant plus méritoire à une époque où, bien que le WM tendait alors à s’imposer, l’attaque primait encore la défense. Entre 1929, date de sa première sélection contre le Pays de Galles, et 1936, date de sa dernière sélection contre… le Pays de Galles, Harry Hibbs remporta quatre BHC et disputa quelques matches de prestige, en particulier le légendaire Angleterre-Autriche du 7 décembre 1932 ou encore la rencontre avec les Azzurri du 13 mai 1933, organisé dans le stade du PNF et en présence de Mussolini…

Haha. Il commence bien ce top. Connais aucun des gardiens néerlandais que tu as cité. Mais Gerrit Keizer, oui. Après, pour un continental, jouer en Angleterre à cette époque, c’était plutôt rare. Un peu plus tard, le défenseur suisse Willy Steffen devra sa renommée à son passage à Chelsea.

Ah si : tu connais Leo Halle désormais!, remember à ce lien, le « Lion de Deventer » : https://www.pinte2foot.com/article/11-du-siecle-go-go-go-ahead-1-3

Comme dit à raison dans l’article : Keizer est surtout une figure autour de laquelle auront fini par graviter pas mal d’histoires voire de légendes, probablement pour combler les trous (règlementaires) de son parcours. Mais ce ne fut souverain ni en équipe nationale, ni à Arsenal. Et sinon à Ajax, il ne fut jamais un premier choix.

Les cadors du goalkeeping NL, à l’époque : les politiquement fort distincts van der Meulen et Halle ; Keizer était un bon cran derrière ceux-là.

Il s’en sort trrrrrèès bien avec cette dixième place 😉

Exact. Merci.

La gloire de Thepot en Uruguay évidemment…

Avec le but de Lucien Laurent, les Bleus n’auront pas fait le voyage pour rien.

Tu placerais où Di Lorto, Bobby ? Vraiment moins fort que Thepot ?

La gloire de Di Lorto s’est surtout construite en clubs. Il joue dans deux clubs dominants de la deuxième moitié des années 1930 en France : l’OM et Sochaux. Sa participation à la Coupe du monde 1938 est quelconque, au contraire de Thépot qui sort deux performances incroyables contre les Argentins en 1930 et les Autrichiens en 1934.

En équipe de France, le fait d’armes majeur de Di Lorto est le France-Italie du 5 décembre 1937 où, comme d’habitude à l’époque, on se fait marcher dessus par les Italiens mais Di Lorto sort tout. Score final : 0-0.

En revanche, en club, Thépot ne fait rien car le Red Star est alors tout moisi…

Di Lorto, Thepot et les autres… Un peu le paradoxe de la formation des gardiens en France. Un niveau global élevé mais pas d’immenses cadors à l’échelle mondial. Suis pas certain qu’un Français puisse s’immiscer dans un top 20 historique. Maignan, Lloris, Mandanda pour ces 15 dernières années sont de très bons gardiens mais aucun n’aura dominé sa génération.

La qualité des photos du Grafico…

Et celle des douaniers est grandiose.

N’est-ce pas ? Glané dans un Miroir des Sports, je crois…

Voilà : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97979112/f6

La signature, G.H., c’est évidemment Gabriel Hanot.

Jaguaré n’est pas le gardien le plus important de l’OM avant l’arrivée de Mandanda ?

Barthez ?

Jaguaré dispute plusieurs rencontres avec la Seleção contre des clubs, des capes non officielles. Mais il n’est pas retenu pour la CM 1930. Trop fantasque ? Ingérable ? Ou moins bon que Joel d’America et Velloso de Flu ?

Barthez et Mandanda sont devant et après il y a pas mal de gardiens assez proches, Bell, Olmeta, Kopke, Jaguaré, Carnus…

Jaguare, Carnus OK mais les autres, c’est pas un peu court ?

Merci Bobby ! En parlant de Birmingham, quelles sont les bases sociologiques des fans de Birmingham, Aston Villa et West Bromwich ?

Je pose ici une réflexion qui n’a rien à faire dans ce classement historique et qui n’attend pas de commentaires. Je ne peux moi-même pas commenté votre papier qui est bien trop pointu.

Longtemps je me suis fais escroquer par des gardiens flashy et spectaculaires, que je croyais être les plus forts, les plus cools. Tout ce que je lisais et entendais confirmer ce sentiment.

Puis j’ai prêté plus d’attention au jeu du gardien. Dans les stades surtout et à la TV où ce n’est jamais facile (vous êtes dépendant du champ de la caméra et de l’intensité de l’action). Bref disons que j’ai commencé à observer des gardiens comme Bruno Martini. Et mon regard a changé.

Aujourd’hui, pour faire vite, j’ai l’impression que les critères d’évaluation des gardiens n’ont pas assez évolué. Il est toujours fait peu de cas du jeu « invisible », du travail préventif. Celui qui consiste à replacer une défense, à influencer l’équipe adverse par un positionnement pertinent, par un langage corporelle, à amener de la confiance, à alerter, à rester focus, etc.. Bien sûr ce jeu sans ballon se retrouve dans tous les postes, les joueurs s’alignent, font des appels, pressent… Mais s’agissant du gardien il y a une particularité dans le sens où cela constitue l’essentiel de son jeu. L’essentiel de son jeu n’est pas apprécié. (Ok, avec la très récente arrivée du jeu au pied cette particularité tend à diminuer à vitesse grand V et nos gardiens touchent beaucoup plus le cuir.)

En d’autres termes, si le portier est peu contraint à intervenir, s’il ne doit pas faire face à une urgence, cela indique que son travail préventif est efficace. A l’image du tacle pour le défenseur, l’arrêt, la sortie sont des derniers recours. Peut-on alors considérer que le gardien est bon s’il n’a pas ou peu d’interventions ? Comment apprécier les 90 minutes de nos gardiens ?

Ceci dit, je sais que j’enfonce une porte ouverte, mais ce n’est jamais inutile de réinterroger notre regard. J’en profite pour saluer votre papier. C’est du petit lait, les photos sont belles et on a les yeux qui frisent.

Ce que tu écris me fait penser à Lama. Il lui arrivait de manquer une sortie aérienne et on le critiquait pour ça en oubliant le nombre d’occasions annihilées par son activité.

Une des grandes qualités de Lama était sa capacité à bloquer le ballon. J’ai l’impression, peut-être fausse, que les gardiens actuels ne se préoccupent plus autant de cela.

Tout à fait, Khia. J’y fait furtivement allusion dans mon texte à moi que je suis en train d’écrire.

Exact !

De la captation, ils sont passés à une logique d’opposition.

@belo dici

ta réflexion me fait pense à un super doc de canal sur les gardiens où Mandanda Ruffier Coupet Landreau ou Lloris (entre autres) parlent bcp de ce jeu sans ballon de replacer sa défense ou de simplement de « légers » déplacements qui ferment un angle qui annihile une action dont le commun des mortels ne s’aperçoit pas toujours et justement ils parlent de cette difficulté du grand public et même des suiveurs (journalistes entre autre) assidus de ce rendre compte de ce jeu « invisible » en gros les gardiens comprennent les gardiens et basta c’est une confrérie un peu fermée

merci encore pour cet article c’est un pur kiffe j’espère que Larsonneur sera dans la liste!! ha ha je plaisante je rigole

Merci pour ton retour, j’essaierai de mettre la main sur ce docu. Il me semble avoir vu quelques passages avec Ruffier où il était question de ces boulettes (Il avait un pti truc en plus celui là).

Larsonneur ? J’ai qqles souvenirs de lui à Brest. Il m’avait laissé une impression positive, un gars tonique. C’est le gardien le plus petit de l’élite non ?…. 1.81 m ! C’est 15 cm de moins que la concurrence. La taille d’une main en fait. A ce niveau c’est énorme ! Il doit avoir de grosses qualités pour compenser ce déficit. Ça m’intéresse cette histoire…

Je le regarderai attentivement quand les Verts viendront à Dunkerque.

Cela devrait passer pour vous cette année. Un bon gardien et un mec doué devant, un Stassin. Une recette qui devrait suffire dans cette L2 (quoique…).

Je souhaite aussi que Reims (que vous avez battu) puisse remonter après la saison cauchemar qu’ils ont vécue. Et pour le dernier larron cela va dépendre du barragiste de L1. Le MHSC ou le Red. La L2 a de la densité, ce sera pas facile de s’imposer à Pau (ya un gars de Pau ici) ou d’aller à Nancy en Janvier..

* ses boulettes

Outre ses qualités sportives, Gualco bénéficie d’une image d’incorruptible à une époque où les matchs truqués sont fréquents. Il est le gardien de Ferro Carril Oeste dans les années 40 quand il lui est proposé de se vendre pour favoriser une victoire de Banfield. Ce qu’il refuse. L’intermédiaire est un journaliste de Critica, un torchon populiste à fort tirage. Quand l’affaire apparaît sur la place publique, elle fait grand bruit car c’est tout un système qui est dévoilé, impliquant Tarasconi, l’ancien goleador de Boca et de l’Albiceleste, Hirschl, coach hongrois ayant apporté ses connaissances tactiques en Argentine à Gimnasia et River notamment, et quelques autres encore.

Son portrait est nul à chier. Je l’ai bâclé sur un coin de table, cet été, entre deux sessions de plage…

De manière générale, on l’aura remarqué à mon écriture, la décennie 1930 est beaucoup moins emballante que celle des années 1920. Peu de gardiens marquants, au final, sinon le podium que vous découvrirez mercredi…

Elle est gentille cette série…

On dirait bien qu’elle est destinée à aller au moins jusqu’à la coupe du monde qu’on ne regardera pas.

Non, ce sera fini en janvier.

Une décennie toutes les deux semaines.

Et ce n’est pas gentil, c’est glorieux !

Ambitieux et Génial … et je tempère mon enthousiasme.

Gloire à vous Bobby ! Quand c’est bon, il faut le dire !

Gualco, c’est surtout le gardien du San Lorenzo de 1936, mais n’a jamais brillé avec l’Argentine. Plutôt un choix par défaut de cette décennie (peut être plus Fernando Bello, Independiente y avait sa place), la concurrence est beaucoup moindre que la précédente. D’autant que la première partie des années 1930 n’est pas si glorieuse pour le football argentin. Le passage officiel au professionnalisme entraîna des conflits et des ligues dissidentes, des dynamiques négatives, un passage pauvre de 3-4 ans sur le plan du jeu. l’Albi marque le pas depuis le mondial 1930 et joue peu jusqu’en 1935. Ce n’est qu’à partir de 1935, que le football argentin enclenche une nouvelle dynamique positive. On avait mentionné les gardiens mis en évidence par la presse dans les années 1920, au début de la décennie 1930 avec les premiers transferts, c’est les buteurs, comme Bernabé Ferreyra, qu’on met en avant.

Oui, notamment à partir des années 1930, c’est la figure du buteur qui est mise en avant par la presse sportive.

Sur la photo de Jaguaré, c’est l’OM des pieds noirs. Zatelli, Zermani et Aznar sont nés en Algérie.

Tu peux y ajouter Ben Bouali, Bastien et Gonzales. Sur le XI marseillais en finale de Coupe de France 1938, six joueurs sont nés en Algérie.

Je me souviens avoir lu dans les articles d’époque de la presse brésilienne que Thepot était le premier gardien à avoir arrêté un pénalty durant la coupe du monde 1930, donc de l’histoire des coupes du monde.

Pour apporter des précisions sur Jaguaré, dire que sa légende ne s’écrit pas au Brésil, disons que c’est un point de vue européen. C’était une star au Brésil quand il jouait à Vasco, premier international du club d’ailleurs. C’était le gardien de l’équipe qui avait mis une fessée historique à Flamengo : 7-0. Et Flamengo-Vasco c’est la plus grande rivalité du foot carioca.

Merci du complément.