Où l’équipe nationale de la République démocratique allemande tient son rang dans la deuxième moitié des années 1970… et au-delà. Après s’être qualifiés pour la Coupe du monde 1978 et y avoir décroché une quatrième place que personne n’attendait vraiment, les footballeurs de l’État des travailleurs et des paysans vont tenter de confirmer à l’Euro 80 qui se profile en Italie. Troisième partie d’une histoire du football qui aurait pu être.

(Première partie disponible ici)

(Deuxième partie disponible ici)

Il fait un temps de cochon sur Berlin ce 22 novembre 1979. Des fenêtres du siège de la Fédération est-allemande, dans le quartier de Hohenschönhausen, le lac de l’Orankesee tout proche est à peine visible derrière les rideaux de pluie qui fouettent les vitres. Il n’est pas encore 16 heures, mais il fait déjà presque nuit sous les lourds nuages. Dans une salle du dernier étage, pourtant, l’ambiance est aux réjouissances. Flûtes de vrai champagne français en main, le président Günter Schneider, le sélectionneur Georg Buschner, et les hauts dirigeants de la Fédération fêtent en petit comité la qualification pour l’Euro 80 arrachée la veille.

Tout s’est effectivement joué à la dernière journée des éliminatoires de cette première phase finale à huit, lors de RDA-Pays-Bas à Leipzig. Une victoire qualifiait les Allemands de l’Est, tout autre résultat envoyait les Néerlandais en Italie. À 2-0 après 33 minutes de jeu, les hommes de Buschner croyaient avoir fait le plus dur. Mais les Oranje sont revenus à 2-2 en vingt minutes… Ce sont deux faits de jeu qui ont fait basculer le destin : un sauvetage monstrueux d’Hans-Ulrich Grapenthin devant Willy van de Kerkhof (67e), puis un penalty sévère mais justifié que Joachim Streich a transformé avec cinq minutes à jouer.

Les festivités tirent à leur fin et Georg Buschner se dirige vers l’escalier quand un officier de la Stasi le stoppe dans le couloir. « Camarade, le camarade ministre désire vous parler », déclare-t-il avant de le conduire à une porte. Erich Mielke, le tout-puissant ministre de la Sécurité de l’État, est là, assis à un bureau. Sans un sourire, sans offrir un siège au sélectionneur, il lève la tête de ses papiers et va droit au but.

« Camarade Buschner, vous allez diriger notre sélection chez l’ennemi de classe italien au printemps. Il ne faut en aucune circonstance – unter keinen Umständen, martèle-t-il de sa voix pointue – que nous donnions aux capitalistes la moindre chance d’un succès de propagande à nos dépens. En particulier, il ne doit y avoir aucune trahison de la République dans la délégation. » Un ange passe, poursuivi par les projecteurs du Mur et les sommations des garde-frontières. « Le ministère va renforcer la protection de l’équipe nationale, et vous allez y contribuer. » Mielke place une feuille dactylographiée devant le sélectionneur. « Vous avez déjà travaillé avec nos services de 1966 à 1971. À compter de cet instant, vous êtes de nouveau un collaborateur officieux. Un de nos agents vous contactera dans les 48 heures et vous lui rendrez compte régulièrement. Signez ici, s’il vous plaît. » Buschner sait ce qu’il risque à la moindre hésitation et signe, sans trahir quoi que ce soit de la colère qui bout en lui.

Les craintes d’Erich Mielke sont fondées. La fin des années 1970 a vu une série de défections – entre autres Jürgen Pahl, Norbert Nachtweih, ou l’entraîneur national des U21 Jörg Berger – à l’occasion de matchs internationaux. La plus spectaculaire a été celle de Lutz Eigendorf, la star du Mundial 78, escamoté en plein Berlin-Est avec sa femme et sa petite fille à la barbe de la Stasi. Le joueur s’entraîne désormais au Bayern Munich où un juteux contrat l’attend à la fin de l’année de suspension obligatoire pour les transfuges. Le caractère professionnel de l’opération ne laisse guère de doute sur l’implication au moins officieuse des services ouest-allemands, sans doute par l’intermédiaire de Franz-Josef Strauß, le puissant ministre-président du Land de Bavière et soutien actif des triples champions d’Europe.

Six mois plus tard, au moment de boucler sa liste des 22, le sélectionneur repense à ce moment. Son équipe souffre depuis longtemps d’un manque flagrant de créativité au milieu. Du côté du Dynamo Berlin, un jeune numéro 10 bourré de talent vient de se faire une place en équipe première à 17 ans seulement. Buschner souhaitait le retenir pour l’aguerrir et plus si affinités, comme il l’avait fait avec Eigendorf. Mais un coup de fil d’Erich Mielke, qui est aussi le président du Dynamo, a mis fin à la discussion : pas question de risquer la perte d’un grand espoir en plus d’un nouveau camouflet politique. Rainer Ernst ne sera donc pas de l’Euro.

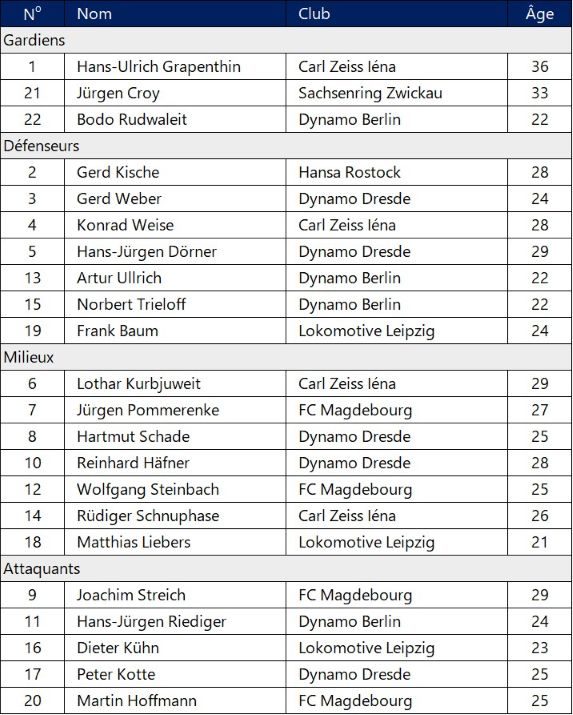

C’est finalement un groupe très classique que le sélectionneur annonce au mois de mai :

La seule demi-surprise est la numérotation des gardiens qui confirme la nouvelle hiérarchie. À la faveur de deux excellentes saisons, Grapenthin a pris le dessus sur un Jürgen Croy moins affûté qu’auparavant et hérite du maillot numéro 1. Le reste, à l’exception du jeune Matthias Liebers qui promet lui aussi comme meneur de jeu, est du réchauffé de 1974 et 1978. L’opinion ne manque pas d’y déceler une certaine stagnation et prédit une fin de cycle difficile à la RDA.

Le tirage au sort de la phase finale a accouché d’une nouvelle sensation en jetant les deux Allemagnes l’une contre l’autre pour la troisième fois en six ans. Grèce, RDA, RFA, et Tchécoslovaquie composent le groupe 1, Angleterre, Belgique, Espagne, et Italie forment le groupe 2. Les vainqueurs iront directement en finale, les deuxièmes joueront pour la troisième place.

Comme en 1978, la sélection se prépare secrètement en altitude près d’Erevan, dans une Arménie qui fait alors partie de l’URSS, avant de prendre ses quartiers dans un centre sportif des environs de Naples. C’est là qu’elle entamera face à la Grèce et disputera le choc contre la RFA le deuxième jour avant d’aller affronter la Tchécoslovaquie à Milan.

L’affaire Eigendorf a laissé des traces. Les salaires royaux de la Bundesliga et l’écart de niveau de vie sans cesse croissant au bénéfice de l’Ouest, relayés par la TV ouest-allemande qui couvre presque toute la RDA depuis Berlin, sont connus de tous. Les intermédiaires plus ou moins officieux rôdent autour des clubs en déplacement à l’Ouest et parfois au pays même, jusqu’au domicile des stars est-allemandes. En Italie, le danger sera réel autour de la sélection.

Le colonel Pietsch, reconduit comme chef de la sécurité de la délégation après sa mission réussie en Argentine, ne fait pas les choses à moitié. Le détachement de la Stasi est doublé par rapport à 1978, de même que le nombre d’indicateurs parmi les joueurs et le staff. Georg Buschner est convoqué au rapport tous les soirs. Les contacts avec la presse sont réduits au strict minimum, les déplacements et les sorties en groupe sont très étroitement encadrés, l’accès au camp de base de la sélection est impossible même aux médias est-allemands. Le mot « bunker » est un euphémisme, mais le plan se montrera efficace : il n’y aura aucune défection.

Le 11 juin 1980, quelques heures après que la RFA a difficilement battu la Tchécoslovaquie (1-0) en ouverture de l’Euro, la DDR entre dans l’arène. La Grèce, qualifiée-surprise aux dépens d’une Hongrie en fin de cycle et d’une URSS au creux de la vague, est une équipe combative mais difficile à cerner, vulnérable par ses errements tactiques mais redoutable par ses fulgurances individuelles. D’un effectif issu à 100% de la D1 grecque, on ne connaît guère que le libero Anthimos Kapsis, finaliste de la C1 avec le Panathinaïkos en 1971, et le prometteur attaquant Thomas Mavros.

San Paolo sonne très, très creux au coup d’envoi. Moins de 500 Allemands de l’Est, étroitement encadrés par la Stasi, ont été autorisés à faire le voyage. Les Grecs, quant à eux, sont peut-être nouvellement membres de la CEE, mais seuls 7 000 d’entre eux environ ont pu – ou voulu – s’offrir le déplacement. Quelques centaines de « neutres » complètent une triste coulisse comme on en verra beaucoup dans cet Euro correctement organisé mais très mal « vendu » au public.

Georg Buschner aligne sa meilleure formation : Grapenthin – Kische, Weise, Dörner, Weber – Kurbjuweit, Schnuphase, Häfner, Pommerenke – Streich, Kotte. Il a finalement préféré l’attaquant du Dynamo Dresde à Hans-Jürgen Riediger, du Dynamo Berlin, pour épauler Joachim Streich. Martin Hoffmann, vainqueur de la C2 en 1974 avec Magdebourg, est déjà loin de sa forme passée à 27 ans seulement et vivra tout le tournoi du banc.

Le match va être une véritable purge. La RDA, comme à son habitude, laisse venir et joue le contre. La Grèce, tiraillée entre l’envie de bien faire pour sa toute première apparition en phase finale et la crainte que lui inspire l’adversaire, ne sait pas comment s’y prendre pour trouver la brèche et casse systématiquement le jeu par des fautes à la perte du ballon. On s’ennuie ferme et il faut un penalty indiscutable, transformé par Streich (1-0, 56e), pour débloquer la situation. Les Allemands de l’Est gèrent ensuite sans trop de difficulté et quittent le terrain en vainqueurs dans un concert de sifflets.

À l’affiche pour la troisième fois en six ans, RFA-RDA est en passe de devenir un classique du football européen. Cette fois, et contrairement à 1978, ce sont les Allemands de l’Ouest qui paraissent en meilleure posture. Le coup de balai quasi-intégral opéré par le nouveau sélectionneur Jupp Derwall après le décevant Mundial argentin a porté ses fruits. Derrière Karl-Heinz Rummenigge, désormais une star mondiale, une nouvelle vague prometteuse s’est révélée : Manfred Kaltz et les frères Förster en défense, Klaus Allofs et Horst Hrubesch en attaque, et deux superbes numéros 10, Bernd Schuster et Hansi Müller.

Il y a aussi le latéral gauche Hans-Peter Briegel, avec son physique et sa vitesse de décathlonien, qui a impressionné à la récupération contre les Tchécoslovaques en remplacement de Rainer Bonhof blessé juste avant l’Euro. La seule interrogation est dans le but où Harald Schumacher, lui aussi titularisé en dernière minute suite à la blessure de Norbert Nigbur, est loin d’avoir fait oublier Sepp Maier.

Côté est-allemand, et à l’exception de Jürgen Sparwasser dont le tendon d’Achille a forcé la retraite sportive, le groupe de 1978 est solide au poste, mais tout le monde a deux ans de plus et des traces d’usure commencent à poindre. La défense saute un peu moins haut, le milieu court un peu moins vite, l’attaque est un peu moins explosive… Du coup, le jeu de contre prôné par Georg Buschner a perdu de son efficacité.

Le manque de créativité au milieu est toujours aussi évident, et la défection de Lutz Eigendorf n’a pas arrangé les choses. Celui-ci vient d’ailleurs de retrouver les terrains au Bayern et son entente avec le duo Breitner-Rummenigge s’annonce prometteuse. Un véritable pied de nez à la figure de la RDA, et un manque que l’arrivée de Matthias Liebers dans le groupe n’a pas compensé.

Jupp Derwall a légèrement modifié son équipe après un premier match en demi-teinte, au détriment de Bernd Cullmann qui a déçu comme libero. Il aligne Schumacher – Kaltz, K.-H. Förster, Stielike, Dietz – Briegel, Schuster, H. Müller – K. Allofs, Hrubesch, K.-H. Rummenigge. Buschner, lui, a remanié devant et au milieu : Grapenthin – Kische, Weise, Dörner, Weber – Steinbach, Schnuphase, Häfner, Schade – Streich, Riediger.

Foin de la prudence qu’affectionnait Helmut Schön. Devant 30 000 spectateurs seulement, la RFA, en blanc, attaque d’entrée. Les Allemands de l’Est, en bleu marine comme en 1974, ne sont pas à la fête face à la vitalité de la jeune génération de l’Ouest. Ils arrivent bien à placer quelques contres, mais ni Schumacher, ni Grapenthin ne doivent en fin de compte s’activer. C’est logiquement que la RFA ouvre la marque : Bernd Schuster frappe des 16 mètres sur le poteau et le ballon revient sur Klaus Allofs qui place un plat du pied dans le but vide (1-0, 20e). Ça s’équilibre ensuite, mais ça reste brouillon et imprécis des deux côtés. Hormis une tête de Hrubesch détournée au sol par Grapenthin, il n’y a rien à signaler avant le repos.

La deuxième période commence dans le même style, à ceci près que Schumacher a l’occasion de rassurer son monde par quelques bonnes sorties aériennes. C’est Hansi Müller qui débloque la situation d’une superbe passe dans la surface pour Allofs, lequel trouve le petit filet de Grapenthin d’un extérieur du pied précis (2-0, 60e). La RFA connaît un temps fort et Bernd Schuster, infiltré depuis la droite, sert en retrait Allofs qui réussit le triplé aux six mètres (3-0, 69e). Peu après, Bernhard Dietz cède sa place à un jeune espoir qui ouvre son compteur de sélections, un certain Lothar Matthäus.

Celui-ci se « distingue » cinq minutes plus tard en crochetant Gerd Kische, monté dans son couloir, à l’entrée de la surface. Dehors, dit le ralenti ; dedans, décide à tort le Français Robert Wurtz, et Joachim Streich transforme le penalty sans trembler (3-1, 80e). Voilà les Allemands de l’Est réveillés tout d’un coup tandis que ceux de l’Ouest paient leurs efforts. On voit maintenant beaucoup de maillots bleus près de la surface des blancs, et Reinhard Häfner finit par trouver la faille d’un bon tir de 20 mètres (3-2, 85e).

La RDA continue à pousser pour arracher l’égalisation et rester invaincue face au frère ennemi, la RFA défend son but d’avance avec acharnement, et on en reste finalement là. Les Allemands de l’Ouest n’ont pas seulement vaincu « ceux d’en face » pour la première fois ; ils ont montré une réelle supériorité dans le jeu et s’affichent comme un prétendant sérieux au titre européen.

RDA-Tchécoslovaquie, le dernier jour, est une sorte de crépuscule des dieux. Quatrième du Mundial 78 pour l’un, champion d’Europe en titre pour l’autre, les deux pays ont bénéficié de « générations dorées » qui arrivent en fin de cycle sans successeurs de même niveau. Ce 17 juin, à Milan, l’un des deux va rester sur le carreau et tirer le rideau sur une belle page de son football. Les Tchécoslovaques, qui ont battu les Grecs (3-1) le deuxième jour, comptent deux points comme la RDA. Le vainqueur ira en finale si la RFA perd contre la Grèce, ou jouera pour la troisième place dans les autres cas. En cas de match nul, la Tchécoslovaquie se qualifierait à la différence de buts.

Rideau de fer oblige, il n’y a que 6 000 spectateurs perdus dans les tribunes de San Siro pour assister à une rencontre pourtant digne d’intérêt. Avec Netolička – Barmoš, Gögh, Ondruš, Jurkemik – Vojáček, Panenka, Kozák – Nehoda, Masný, Vízek, la Tchécoslovaquie aligne encore cinq champions d’Europe. Côté est-allemand, Georg Buschner n’est toujours pas satisfait de son milieu et donne sa chance à Matthias Liebers. Il aligne Grapenthin – Kische, Weise, Dörner, Weber – Kurbjuweit, Pommerenke, Liebers, Schade – Streich, Riediger, soit dix anciens de 1978 et cinq de 1974.

Les Allemands de l’Est, comme à leur habitude, entament prudemment et procèdent en contre. Ce sont tout de même eux qui se procurent d’emblée une grosse occasion quand Riediger, servi dans l’axe aux 16 mètres, trouve le poteau de Netolička. Les hommes de Jozef Vengloš, eux, font le jeu de manière stérile mais marquent la première fois qu’ils trouvent la faille : Vízek embarque quatre défenseurs d’un joli solo dans la surface est-allemande et centre aux six mètres pour Nehoda qui devance Grapenthin du plat du pied (0-1, 16e).

Le match s’équilibre ensuite, les rideaux défensifs ne laissent pas passer grand-chose. On s’ennuie ferme jusqu’au repos, et même au-delà, jusqu’à ce que la RDA obtienne un coup franc au coin droit de la surface tchécoslovaque. Pommerenke feinte le centre au point de penalty et passe à plat aux 16 mètres pour l’inévitable Streich, démarqué dans l’axe, qui contrôle et égalise d’un tir précis à ras de terre (1-1, 59e).

La RDA pousse pour se qualifier, mais les champions d’Europe tiennent bon. Seul Matthias Liebers se procure une balle de but, joliment sortie du pied par Netolička. On est dans les dernières minutes quand Pommerenke, aux 30 mètres côté droit, renverse pour Riediger qui marque de la tête du coin des six mètres. Le drapeau du juge de touche est resté baissé, à la fureur des Tchécoslovaques et la surprise de bien des observateurs qui voyaient l’attaquant du Dynamo Berlin hors-jeu. Le Turc Hilmi Ok, au sifflet, reste inflexible et valide (2-1, 86e). C’est maintenant au tour de la RDA de faire le hérisson, et elle sait s’y prendre pour préserver une victoire qui la qualifie.

Comme la RFA a fait match nul face à la Grèce sans trop se fouler (0-0), les Allemands de l’Est joueront donc pour la troisième place de l’Euro. Ce sera contre l’Italie, qui n’a pas réussi à se défaire (0-0) de ces étonnants Diables Rouges qui lui ont ravi la place en finale le dernier jour, à Rome, devant 42 000 spectateurs seulement pour un match de cette importance. Quand on vous disait que cet Euro était mal vendu…

C’est encore moins bien à Naples, le 21 juin : ils ne sont que 24 000 en tribunes quand les deux équipes entrent sur le terrain. Le dégoût d’un public italien secoué par le scandale du totonero s’étend jusqu’à la Nazionale, celle-ci a déçu à domicile après son bon Mundial 78, et un match pour la troisième place n’intéresse à vrai dire pas grand-monde. Il disparaîtra d’ailleurs du calendrier à l’Euro suivant, en France, pour ne plus revenir.

Joueurs et entraîneurs, eux, ont à cœur de décrocher cette médaille de bronze : la Squadra Azzurra pour estomper quelque peu sa déception, la DDR-Nationalmannschaft pour sceller en beauté l’adieu de sa plus belle génération. À l’exception d’Antognoni, blessé, Enzo Bearzot aligne son équipe-type avec Zoff – Gentile, Collovati, Scirea, Cabrini – G. Baresi, Tardelli, Bettega – Causio, Graziani, Altobelli. Côté est-allemand, on est surpris par une feuille de match qui annonce Croy – Kische, Weise, Dörner, Weber – Schnuphase, Pommerenke, Liebers, Schade – Streich, Kotte. Si le changement en attaque était attendu après que Riediger s’est blessé à l’entraînement, celui dans le but l’était beaucoup moins.

Le RDA-Italie précédent, deux ans plus tôt en Argentine, était resté loin des sommets du football ; celui-ci sera un peu meilleur, sans plus. Face à une Allemagne de l’Est ultra-défensive, les Azzurri prennent le jeu à leur compte. Jürgen Croy se met en évidence sur une tête de Graziani en tout début de match, puis reste vigilant sans être vraiment inquiété sur quelques occasions où les canonnieri transalpins pèchent à la finition. Pas grand-chose à signaler en face, à part un corner finement joué à ras de terre au coin de la surface sur lequel Matthias Liebers place une bonne frappe qui frôle le poteau de Zoff.

Au retour des vestiaires, c’est la RDA qui réussit le braquage à l’italienne. Peter Kotte frappe de nouveau un corner en retrait, à 25 mètres cette fois-ci, dans la course de Rüdiger Schnuphase qui lâche sans contrôle une mine somptueuse dans la lucarne de Zoff (1-0, 54e). Une Squadra toujours aussi entreprenante continue ensuite à se casser les dents sur le mur de Berlin jusqu’à ce qu’elle obtienne un coup franc au coin gauche de la surface est-allemande. Bettega dose un ballon parfait à l’intention de Graziani, aux six mètres, dont le coup de tête lobé et précis finit au fond, au pied du poteau de Croy (1-1, 73e).

Cette année-là, le règlement du match de classement prévoit directement les tirs au but en cas d’égalité après 90 minutes. La RDA s’en contenterait bien et se limite donc à tenter son coup en contre comme d’habitude. Elle est tout près d’y parvenir sur un trois contre deux conclu par Streich, sur lequel Zoff est décisif, puis on en vient à l’épreuve de vérité. Kotte, Causio, Weber, Altobelli, Dörner, Baresi marquent tour à tour : égalité à 3-3.

Sur les bancs de la presse et devant les écrans, c’est la stupeur quand Jürgen Croy, à peine relevé de son plongeon, fait signe à l’arbitre et prend le ballon pour le poser sur le point fatidique. Face à Dino Zoff, c’est un duel que personne n’attendait entre deux des plus grands gardiens de tous les temps. Le dernier rempart du Sachsenring Zwickau toise son rival, prend ses marques, s’élance, et place une frappe impeccable dans le coin supérieur droit, comme cinq ans plus tôt en finale de Coupe de RDA face au Dynamo Dresde.

Il reprend sa place dans la cage pendant que Francesco Cabrini s’avance. Tireur attitré – et très sûr – à la Juventus, celui-ci a l’habitude des penalties à enjeu. Cette fois aussi, il masque efficacement son intention pendant sa course d’élan et ferme son pied au dernier moment. Le tir est puissant et bien placé, à ras de terre côté gauche. Croy est parti du bon côté et dévie du bout du gant le ballon sur son poteau.

Joachim Streich a maintenant la troisième place au bout de son meilleur pied, le droit. Lui aussi toise Dino Zoff, prend son élan, et marque d’une lucarne imparable. Comme six ans plus tôt après la victoire de Magdebourg sur le Milan en finale de C2, la scène est surréaliste : une poignée de joueurs et leur staff, agglutinés dans l’ivresse de la victoire, crient leur joie au milieu d’un stade muet et aux trois quarts vide…

On porte le gardien-héros en triomphe, on va saluer les quelques centaines de supporters est-allemands autorisés à assister au match pendant que Georg Buschner, radieux, savoure sa victoire et son coup de poker réussi dans le but. Après le succès sur la RFA en 1974 et la quatrième place au Mundial 78, son nom est désormais inscrit pour l’éternité dans l’histoire du football est-allemand aux côtés de ceux de Croy et Sparwasser.

Pas question pour la Stasi de baisser la garde, surtout après l’affaire Eigendorf. La fête d’après-match aura bien lieu, avec nourriture et (surtout) boissons « occidentales », mais au camp de base de l’équipe et avec l’aide de personnel et d’ « hôtesses » communistes, trié(e)s sur le volet de longue date par les services d’Erich Mielke. Le lendemain, avant le départ pour Berlin-Est, une dernière sortie en groupe pour visite et achats personnels sera encadrée par un détachement trois fois plus important qu’à l’ordinaire. C’est de retour au pays que les joueurs apprendront le sacre de la RFA après sa victoire en finale (2-1) sur la Belgique.

Deux mois plus tard, quelques-uns de ces Allemands de l’Est et de ces Tchécoslovaques se retrouveront en finale des Jeux olympiques de Moscou où la RDA décrochera une deuxième médaille d’or… après une nouvelle victoire aux tirs au but. Comme après la Coupe du monde, il y aura pompe, louanges officielles, et décorations à Berlin-Est pour ces footballeurs qui ont une nouvelle fois prouvé au monde la valeur du sport socialiste.

D’Erich Mielke à Georg Buschner en passant par les dirigeants de la Fédération, tous savent cependant que les grandes heures tirent à leur fin. À mesure que les stars des années 1970 prennent leur retraite sportive, les clubs ont déjà de plus en plus de mal à tenir leur rang en Coupe d’Europe. Peu de jeunes ont percé dans les 22 du groupe de l’Euro 80 et nombre de titulaires s’approchent de la trentaine. La fin de cycle s’annonce brutale ; ni les éliminatoires du Mundial 1982 qui s’approchent, ni les échéances européenne et olympique de 1984 ne seront des parties de plaisir. Les nuages d’un après-midi de novembre 1979 à Berlin ne sont pas près de se dissiper dans le ciel du football est-allemand.

(Quatrième partie disponible ici à partir du 5 mai)

Ils racontent vraiment tous n’importe quoi sur ce site… Pinte de foutage de gueule !

Dans ce tristounet Euro 80 (peu de spectacle) disputé dans une Italie tristounette (totonero et attentats) et des stades tristounets (désaffection du public), la tristounette RDA n’aurait pas fait tâche.

Elle aurait accompli sa tâche sans faire tache.

Oui oui Bobby me l’a fait remarquer par ailleurs ! J’ai pris un scud, une avoinée.

C’était quand même particulier cette année de suspension en cas de fuite d’un régime totalitaire. Je me doute que le FIFA ou l’UEFA usaient de l’argument d’une rupture de contrat abusive mais…

Un façon de ne pas trop se mouiller et ne pas froisser le camp socialiste. Je me demande si un joueur quittant une dictature africaine ou sud-américaine aurait été également suspendu. Vous avez des exemples ?

La question de la mort qui tue, bien vu.

Quittant sans l’autorisation du gouvernement sur place ?

Ce qui est incroyable, en fait, c’est que les mecs quittant les pays de l’Est puissent jouer ensuite sans certificat international de transfert.

Logiquement, la fédé d’origine ne devait pas délivrer le document, donc le joueur n’aurait pas pu être enregistré auprès de la fédé du nouveau pays.

C’est pas une suspension d’un an que les mecs aurait dû purger. Normalement, ils n’auraient pas pu exercer leur métier…

Donc un an de suspension, c’est un moindre mal.

Mais y’en a eu beaucoup des transfuges ou des candidats au transfuge? En dehors des hongrois en 56, je veux dire. Même si totalitarisme, les mecs devaient être des privilégiés du régime. Pas forcément envie d’aller voir ailleurs.

@Sacha : Il y en a eu suffisamment pour que P2F arrive à composer un XI des transfuges très correct. (P2F du 20/6/23)

Quelle était la philosophie de jeu de Jupp Derwall ?

Formellement : les recettes du foot allemand tel qu’institué par Herberger (primat au collectif, à la force morale) puis raffiné par Weisweiler (pressing et défense de zone).

Mais fondamentalement : un fonctionnaliste et un pusillanime, guère d’audace, très calculateur (voire cynique?? le dopage n’explique peut-être pas tout de certains « écarts »), un côté gagne-petit.. Type qu’intéressait plus le macro-structurel (équipements, conditions d’entraînement, logistique, professionnalisation..) que le jeu en soi.

En somme : les seules fins poursuivies tenaient à la victoire. Et les moyens n’étaient rien plus que matériels.

Souvent lu des joueurs qui semblaient avoir du mal à le prendre au sérieux car, assez paradoxalement : du genre à lâcher la bride pour le off-ground.

Il y eut des bons moments, pour l’Euro80 c’est encore son équipe la moins rébarbative par exemple……………..mais c’était quand même très peu bandant.

A sa décharge : l’entraînorat ouest-allemand était terriblement conservateur..

Tu l’aimes beaucoup Croy ! Et merci encore à lui pour l’interview !

Dans ce monde aussi, Hatzipanagis n’a pas pu défendre les couleurs grecques ? 😢

Je ne connais pas ces matchs, mais de loin, connaissant l’état alors du football néerlandais : ils ont un peu merdé, les Ossies, non? Y avait largement la place normalement, c’était vraiment pas foufou les NL à l’époque : défenses de bric et de broc composant régulièrement avec des joueurs sans envergure tels van de Korput ou Hovenkamp, un Tahamata qui hélas pour lui était bien seul devant.. Y avait pas grand-chose à sauver, idée d’article que j’avais d’ailleurs : le trou noir NL après 78, et pourquoi : y a à dire..

A ce propos, Hovenkamp.. : pour cet arrêt sur image que tu as privilégié pour illustrer ce volet, je crois bien qu’il s’agit de lui, tiens. Auquel cas : pas terrible terrible, comme joueur.

Les extraits que j’ai vus suggèrent un match intense, viril, correct sans plus côté technique sous la pluie battante qui tombait sur Leipzig. Comme tu le dis, peu d’imagination côté néerlandais, encore moins côté est-allemand. Perdre 2-3 après avoir mené 2-0 (René van de Kerkhof marque à la 67ème IRL), la RDA ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Après les gaffes en qualifs de l’Euro 76 et de la CM 1978, ça commençait vraiment à faire beaucoup.

Spontanement, je n’arrive meme pas à comprendre de quoi je parlais ce matin, lol..mais bien vu : je visais donc les qualifs d’euro80 (j’aurais gagné à le preciser, sorry)

Dans la vraie vie, non futuribilisée : ces resultats firent-ils grogner en RDA?

D’ailleurs, il y avait un engouement pour la sélection en RDA ? Peuple divisé, être tombé dans le pire côté…

Si la RDA existait toujours, qui jouerait pour elle ?

Kroos et Andrich au milieu, pour le reste…

Boateng est né à Berlin, en 88. Mais j’imagine du coté ouest. Père ghanéen. Quoique qu’il y a eut des étudiants africains en RDA comme je le soulignais avec le Guinéen Cherif Souleymane, un futur ballon d’or. Mais ce dernier était venu dans les années 60. J’ignore si les échanges perduraient vers la fin des années 80.

Après, je l’ai déjà dit mais je suis toujours étonnée que des milliers de personnes aient décidé de demeurer à Berlin Ouest, ville enclavée, alors qu’ils avaient la possibilité de vivre ailleurs. C’est quand meme particulier comme décors. T’as eu du bol de te retrouver du bon côté, barre-toi !

Mouais, j’aurais préféré être de l’autre côté mais bon, ça n’est que mon avis.

Haha… y a pas grand-chose à défendre Alpha.

Tous les grands champions cyclistes allemands des années 90 (autant dire les premiers champions allemands dans ce sport) sont nés et ont grandi en RDA: Jan Ullrich, Erik Zabel, Olaf Ludwig. Les gars de l’ouest faisaient absolument pas le poids à côté. Dans la Telekom qui remporte le premier Tour de France pour une équipe allemande (par le danois Riis) en 1996, sur les 7 allemands de l’équipe, 5 sont ossies (et ça aurait même fait 6 si Ludwig avait été là).

Tu penses qu’Olaf Ludwig en arrivant dans le circuit pro plus tôt, il a la trentaine quand il le devient, aurait pu choper quelques classiques ? Bon, il a l »Amstel et des belles places à Roubaix

Oui, c’est certain. Il rejoint le circuit pro à 30 ans alors que c’est le meilleur coureur de l’Est. Y avait pas d’UEFA en vélo pour concilier les 2 blocs. Les courses à l’ouest, c’était vu comme un truc de mercenaires par les républiques populaires. Interdiction totale d’y foutre les pieds. Ils étaient officiellement amateurs, ce qui leur donnait droit à participer aux JO qui étaient leur principal objectif (Ludwig est champion olympique en 1988). Face à eux des coureurs occidentaux qui étaient réellement des amateurs qui ne pouvaient pas faire le poids. A titre de comparaison, Merckx a disputé les JO de 1964 (12ème) à 19 ans, l’année suivante il passe pro, impossible de retenter sa chance. Hennie Kuiper y parvient en 1972 mais cela l’oblige à rester amateur jusqu’à 24 ans.

En dehors des JO, ils avaient leur propre circuit avec une épreuve phare La Course de la Paix (épreuve ouverte aux amateurs occidentaux mais là encore trop jeunes pour la gagner), disputée à cheval sur la Pologne, la RDA et la CZ et également remportée deux fois par Ludwig, dont la première en… 1982. Il aurait pu tout déboiter dans les années 80 sur les classiques avec une concurrence moyenne – Hinault qui privilégie les GT à partir de 83, restait Moser sur le déclin, Kelly, Kuiper, Argentin, Vanderaerden, VDP père, Criquelion => Ludwig était plus rapide qu’eux au sprint et passait partout. A San Remo il aurait fait un carnage, même Ronde, Roubaix il avait toutes les qualités pour.

Autres champions pour qui l’ouverture des frontières arrive un poil trop tard: Piotr Ugrumov, le meilleur grimpeur de l’Est terminera dauphin d’Indurain sur le Tour… à 33 ans et Zenon Jaskula premier coureur de l’Est sur le podium du Tour (à 31 ans).

A contrario ceux qui découvrent le circuit pro suffisamment jeunes pour y briller: Jan Svorada 11 étapes sur les 3 GT; Viatcheslav Ekimov le meilleur poursuiteur des années 90; Abdujaparov l’express de Tachkent et ses 9 étapes sur le Tour; Andrei Tchmil (naturalisé ensuite belge) le grand rival de Museuw sur les classiques pavées et quelques autres (Poulnikov, Ampler,…)

La génération suivante (Berzin, Bobrik, Rumsas, Popovych, Honchar,..) a directement couru à l’ouest.

Super, merci. Y avait des étapes reines dans la Course de la Paix ? Genre, des étapes que l’on retrouvait régulièrement et qui faisaient ou défaisaient les classements ?

Tchmil, j’aimais beaucoup. Sacré battant et stratège.

C’était construit comme une alternative aux GT de l’Ouest, mais moins d’étapes (une quinzaine). Un circuit qui change d’année en année mais globalement toujours des passages dans les zones frontalières entre Pologne, RDA et CZ avec quelques rares incursions ça et là (Ukraine). Pas de haute montagne mais sans doute des régions vallonnées traversées. Il faudrait un connaisseur du coin comme modro pour te répondre.

En tout cas les vainqueurs étaient plus des rouleurs complets que des purs grimpeurs. Ca devrait s’approcher du tour de Pologne actuel.

A noter que cette course existe encore mais est réservée aux jeunes (en beaucoup plus court forcément). Remportée l’an dernier par le néo pro de la FDJ Brieuc Rolland (avec un autre français sur le podium).