Suite de notre série consacrée aux entraineurs sudaméricains mésestimés, ceux que ni France Football, ni FourFourTwo n’ont jugé judicieux de faire figurer dans leurs classements all time parus respectivement en 2019 et 2023. Après trois Brésiliens (Flávio Costa, Zezé Moreira, Rubens Minelli), il est temps de consacrer un peu de temps à un coach argentin dont le palmarès, la personnalité et l’influence sur ses pairs sont majeurs : Osvaldo Zubeldía, l’homme-clé d’Estudiantes de La Plata dans les années 1960[1]. Certains vont ratiociner quant à son apport au jeu, le réduire de manière lapidaire à un technicien dont le culte de l’efficacité ne s’embarrasse pas de morale. Ce ne sera pas totalement inexact. Ce sera malgré tout lacunaire car Zubeldía a mené de profondes réflexions techniques et tactiques qui se sont largement propagées au-delà d’Estudiantes.

Victorio Spinetto, le père spirituel

Issu de Junín, à 250 kilomètres à l’Ouest de Buenos Aires, Osvaldo Zubeldía naît au football au sein de l’attaque du Club Atlético Buenos Aires al Pacífico, l’entité de la compagnie ferroviaire britannique reliant la capitale argentine à Valparaíso, au Chili. Surnommé el Flaco (le Maigre), il se rêve porteur de la tunique de River Plate, à l’époque de la Máquina. Un rêve solitaire qu’il refuse d’exaucer en esquivant un essai avec les Millonarios par crainte de la confrontation avec ses idoles de jeunesse, Moreno, Loustau, Labruna ou Pedernera. C’est finalement Vélez Sarsfield qui le lance parmi les professionnels en 1949, à 21 ans. L’entraineur d’el Fortín s’appelle Victorio Spinetto et pour Zubeldía, il n’est pas exagéré de qualifier cette rencontre d’initiatique, comme elle le sera par la suite pour Carlos Bianchi ou Diego Simeone. Sous le patronage de Spinetto, el Flaco apprend à dissocier efficacité et esthétique afin de rivaliser avec les plus puissants clubs argentins. Vice-champion 1953 avec Vélez, il évolue ensuite deux saisons à Boca Juniors puis retrouve son mentor Spinetto au CA Atlanta en 1958. Inter ou milieu obnubilé par la gestion de l’espace mais limité par sa lenteur, Zubeldía traduit sur les pelouses la pensée de Spinetto avec lequel il passe des heures à débattre de football. Il finit en pente douce en seconde division à Banfield alors présidé par Valentín Suárez, ex-patron de l’Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ayant conservé un pouvoir d’influence bien après la chute de Perón, et débute parallèlement dans le coaching avec Atlanta où il dirige Luis Artime et Hugo Gatti.

A la tête du Bohemio, Osvaldo Zubeldía s’attèle à rafraichir les concepts d’entrainement en vigueur, s’inscrivant d’emblée parmi une génération de techniciens en rupture avec les schémas dénués de sophistication ayant fait les succès argentins au cours des deux décennies précédentes. Sélectionneur comblé (six Copas América entre 1941 et 1957), Guillermo Stábile relativise lui-même son apport : « j’ai vu mon travail facilité par la richesse et la personnalité des joueurs. Ils savaient tout faire sur le terrain (…). Il y avait un système en WM, une défense ordonnée et le joueur-clé adverse était marqué. Tout le reste relevait de l’inspiration ». Après la Coupe du monde 1958 au cours de laquelle l’Albiceleste a paru physiquement dépassé et tactiquement démodé en comparaison du 4-2-4 alors en vogue, le football argentin entame sa révolution. Choisi avec José Barreiro et José de la Torre pour diriger la sélection nationale lors de la Copa 1959, Victorio Spinetto mène l’Argentine au titre en adaptant ses plans de jeu à l’adversaire et en sacrifiant un attaquant pour contrer le Brésil de Pelé. Dans une chronique d’El Gráfico, Dante Panzieri peine à s’enthousiasmer malgré le sacre de ses compatriotes. « Ce que cette équipe a démontré footballistiquement ne surpasse rien. Ce n’est qu’une imperfection parmi tant d’autres. Sa qualité est minimale. Ses prouesses techniques sont minimes (…). Le défi le plus difficile commence désormais : injecter de la qualité, insuffler une école de pensée qui manque (…). Que d’autres ne jouent pas bien au football ne justifie pas que nous renoncions au beau football qui peut être pratiqué grâce à la spontanéité d’un footballeur d’ici, si les convictions avec lesquelles il naît sont encouragées à cet égard. Nous entrons maintenant dans cette étape : encourager les bons joueurs sans préjuger de leur capacité à se raser, à s’entraîner, à prendre leur petit-déjeuner à l’heure ou à se coucher à l’heure convenue ». Panzieri réclame la fusion des cultes entre techniciens convertis à la discipline, vainqueurs du Sudaméricano sans éclat, et traditionnalistes adeptes des ballets improvisés, pour qui le talent des joueurs prime sur les carcans freinant leurs aspirations naturelles. Sa requête demeure lettre morte tant les années 1960 consacrent le fútbol de muerte avec El Flaco Zubeldía et Toto Lorenzo pour principaux gourous.

Curieux des tendances en vogue, notamment en Europe, Zubeldía introduit en Argentine des concepts inédits ou balbutiants, fruits de l’observation, de lectures ou de sa propre réflexion. Parmi ceux-ci, le travail spécifique sur coups de pieds arrêtés et la mécanisation de mouvements rappelant étrangement le taylorisme. En doublant les séances d’entrainement, il intensifie les exercices physiques et bénéficie pour cela des services d’Adolfo Mogilevsky, ancien assistant de Spinetto, considéré comme un maître en la matière. La presse désigne ces méthodes derrière un terme équivoque, el Laboratorio, ne sachant s’il faut s’enthousiasmer ou s’alarmer de ce courant naissant. Les différentes évaluations réalisées par Mogilevsky, comme la VO2max issu du Harvard step test, sont scrupuleusement notées, historisées, analysées et participent à la définition d’axes de travail spécifiques à chaque joueur. Le préparateur propose également des moments récréatifs au cours desquels le groupe pratique la peinture, le chant, le théâtre ou des concours de questions-réponses. Cette ouverture à la culture sert en outre à apprécier l’intelligence individuelle et collective des joueurs, faisant écho aux propos d’Argentino Geronazzo selon lequel une équipe ne peut prétendre à un titre avec plus de 30% d’imbéciles[2]…

Geronazzo, le nom est prononcé ! Zubeldía et Geronazzo ont tissé des liens d’amitié à Vélez Sarsfield au début des années 1950. Avec Antonio Faldutti, coach de Ferro Carril Oeste, et José Maffei (en charge des jeunes du Deportivo Italiano), ils se réunissent une fois par semaine pour analyser les écrits d’Árpad Csánadi, Walter Winterbottom et d’autres encore, interpréter les lois du jeu, imaginer des dispositions tactiques etc…. Zubeldía et Geronazzo, les leaders du groupe, partagent des convictions et les publient en 1965 dans un livre intitulé « Tactica y Estrategia del Futbol ». En se référant aux forces et faiblesses du 4-2-4 brésilien double champion du monde, les auteurs proposent une lecture alternative de ce système en le décomposant en cinq blocs de deux joueurs polyfonctionnels, que certains représentent en 2-2-2-2-2 sans que cela n’ait de réalité sur les pelouses. A l’aide de nombreux schémas pour étayer leur démonstration, Zubeldía et Geronazzo affirment la prépondérance du milieu de terrain – secteur délaissé par la Seleção – car « derrière, il assure la sécurité de l’approche défensive et devant, il clarifie l’approche offensive ». Ils théorisent en outre le positionnement et les déplacements des hommes de champ, deux par deux, selon les phases et les mouvements de jeu afin d’optimiser le marquage adverse et faciliter la contre-attaque à la récupération du ballon. L’improvisation, l’expression de la qualité technique, des capacités intrinsèques au football rioplatense depuis qu’il s’est affranchi des influences britanniques, ne se conçoivent qu’au sein d’un cadre tactique inflexible faute de quoi elles se transforment en faiblesses.

Quand paraît son bouquin, Zubeldía vient de prendre les commandes d’Estudiantes avec un certain succès (6e de Primera en 1965) après un passage fugace à Vélez. En parallèle, l’Argentine se qualifie aisément pour la Coupe du monde sous la direction de José Minella, ex-coach à succès de River et représentant de la « vieille école ». Désireuse de se doter d’un technicien moderne après les bides de Stábile en 1958 et Lorenzo en 1962, l’AFA fait appel à Zubeldía à la fin de l’année 1965 sur les conseils de son parrain, Valentín Suárez. Zubeldía pose ses conditions : un adjoint (Antonio Faldutti, alors entraineur du CA Platense), un médecin, un préparateur physique, un programme de matchs amicaux et la mise à disposition des joueurs pour des rassemblements au gré de ses besoins. Le jeune sélectionneur installe son laboratorio au sein de l’Albiceleste. Aux pointilleuses séances tactiques et aux rigoureuses recommandations sur les habitudes de vie – sommeil, alimentation, sexualité, loisirs – il ajoute des espaces d’évasion allant des cours d’anglais aux saynètes plus ou moins grotesques auxquelles il participe lui-même. Les joueurs adhèrent – el Mariscal Perfumo ou Luis Artime le confirmeront plus tard – mais le laboratoire déconcerte la fédération qui tente de reprendre les rênes de l’Albiceleste. Elle s’oppose à la désignation de Faldutti en tant qu’adjoint pour la World Cup, provoquant la démission de l’ensemble du staff au début du printemps 1966.

La phase initiatique d’el Flaco s’achève sur ce renoncement. Il peut se consacrer à Estudiantes en mettant en œuvre les compétences développées auprès de ceux qui ont joué le rôle de précepteur durant son apprentissage. Plus tard, quand les succès auront assis sa notoriété, il ne manquera pas de leur rendre hommage. « Quand je parle de maîtres, je dois en citer plusieurs : Argentino Geronazzo, Antonio Faldutti et Victorio Spinetto ».

Le Pincha sur le toit du monde

Au début de l’année 1965, Estudiantes engage un nouveau cycle après un dernier exercice calamiteux, dans les bas-fonds du classement. Le 15 janvier, les dirigeants du Pincha présentent le nouveau duo de techniciens à de rares journalistes ayant daigné se déplacer. Osvaldo Zubeldía, 37 ans, et son adjoint, Argentino Geronazzo, sont encore méconnus, leur pavé sur la stratégie et la tactique n’a pas encore été publié, et bien évidemment, l’AFA n’envisage pas encore solliciter el Flaco pour lui confier l’Albiceleste. A leurs côtés se trouvent l’entraineur des jeunes, Miguel Ignamiriello, et le préparateur physique, Jorge Kistenmacher. L’épopée d’Estudiantes débute ce jour-là, dans une salle aveugle de son stade, à La Plata.

L’effectif ne satisfait pas Zubeldía, les moyens sont limités et il ne connaît rien de ce club de second rang. Alors il se tourne vers Ignamiriello, cicerone en charge de l’initier et le guider dans sa quête de talents locaux. Ignamiriello, à l’aube d’une formidable carrière de formateur, lui déniche et lui prépare le matériel humain dont il a besoin, des espoirs nés pour la plupart à La Plata. Ils évoluent en troisième division et travaillent pour se nourrir. C’est le cas de la Bruja Verón, obligé de charrier de nuit des carcasses d’animaux dans les entrepôts frigorifiques des équarrissoirs. Zubeldía pioche au sein de ce vivier qu’un journaliste d’El Día surnomme « la Tercera que mata » après sa victoire dans le championnat de Tercera 1965. Outre Juan Ramón Verón, émergent Alberto Poletti, Eduardo Manera, Oscar Malbernat, Carlos Oscar Pachamé et plusieurs autres encore. En complément, deux éléments-clés sont recrutés, des joueurs que rien ne prédestine à la gloire : l’avant-centre Marcos Conigliaro de Chacarita Juniors et un meneur cacochyme, étudiant en gynécologie et footballeur de seconde division au Deportivo Español, Carlos Bilardo.

Geronazzo et Ignamiriello ont choisi de nouveaux défis avec Chacarita Juniors et Rosario Central quand la jeune classe d’Estudiantes arrive à maturation et s’invite à la table de River, Boca, San Lo, Racing et Independiente. Peu scrupuleux du prestige de ceux qui l’entourent, le commensal venu de La Plata s’impose dans le championnat de Primera 1967, le premier titre de l’ère professionnelle à échapper aux cinq grands clubs du pays. Un triplé en Copa Libertadores (1968, 1969 et 1970) et une victoire en Coupe Intercontinentale 1968 contre Manchester United assoient la notoriété du Pincha au-delà des frontières argentines. Des exploits, indéniablement, s’accompagnant de sévères réquisitoires à l’endroit de celui qu’on appelle désormais el Zorro Zubeldía, atlante portant sur ses larges épaules le poids des accusations d’une frange de commentateurs le qualifiant de fossoyeur du jeu en se pinçant le nez. Pourtant, sans s’extasier sur le spectacle proposé ou nier le caractère détestable des comportements de certains joueurs, s’infliger quelques rencontres du Pincha révèle le modernisme des principes du Zorro.

Le dispositif préférentiel d’Estudiantes ressemble à un 4-3-3 devenu assez conventionnel au cours des années 1960. La première particularité s’exprime dans l’élasticité de ce schéma, 4-3-3, 4-4-2 et même 4-4-1-1, la seule pointe permanente étant Verón, le dribbleur de l’aile gauche capable de jouer sur tout le front de l’attaque. Grâce aux séances de tableau noir et à la répétition mécanique des situations de jeu, les hommes d’el Zorro maîtrisent plusieurs systèmes et différentes fonctions. Le second élément différenciant repose sur l’adoption d’une défense en ligne jouant le hors-jeu, un concept balbutiant en Amérique du Sud, avec le docteur Raúl Madero en grand coordinateur. La troisième caractéristique concerne les coups de pieds arrêtés, d’une grande variété, notamment sur corners[3]. Enfin, dernière spécificité, Estudiantes exerce un pressing ordonné sur le possesseur du ballon, un pressing intense et organisé en blocs de deux joueurs harcelant les adversaires sur toutes les parties du terrain comme l’ont théorisé Zubeldía et Geronazzo. A titre d’illustration, l’ailier droit et l’avant-centre chassent le latéral gauche dans le but de récupérer le ballon en position haute ou, à défaut, ralentir la construction adverse. Là encore, il s’agit du fruit des entrainements tactiques mais aussi de l’impitoyable préparation physique de Kistenmacher et des soins du docteur Marelli. En dépit des exigences extrêmes de leur mentor, l’effectif, conscient de ses propres limites techniques, admire Zubeldía et se dévoue corps et âme pour le projet de Don Osvaldo. Fin psychologue, le coach instaure un dialogue permanent avec ses cadres et recourt à la maïeutique afin qu’ils proposent par eux-mêmes les évolutions qu’il désire mettre en œuvre. Avec Carlos Bilardo en particulier, son relai et son éminence grise, il se crée une sorte de communion mystique qui perdure bien au-delà de leurs années communes à Estudiantes.

Si la supériorité tactique de ce Pincha ne suffit pas à lui conférer les honneurs du grand public, il le doit aux actes d’antijeu érigés en principes directeurs et aux attitudes putanières de plusieurs joueurs, n’en déplaise à Bilardo quand il affirme avec une pseudo ingénuité qu’en « commençant à gagner en partant de rien, on rencontre une certaine résistance ». Pour s’élever au niveau des formations les plus talentueuses, Estudiantes hache le jeu en exagérant les accrochages ou les passes en retrait vers Poletti, le gardien. Cela se matérialise par des matchs sans rythme, syncopés, et nimbés d’une atmosphère apoplectique difficile à supporter. Et puis il y a tout le reste, ce que l’arbitre n’est pas supposé voir ou entendre comme les provocations verbales touchant à la vie intime des adversaires dans lesquelles excelle Narigón Bilardo ou les saloperies d’El Negro Aguirre Suárez, une engeance du diable que confirme son regard fou. La détestation de ce Pincha franchit encore un cran après le match retour de Coupe Intercontinentale contre l’AC Milan en octobre 1969. En transgressant les limites du tolérable, en recourant à la violence la plus crasse, même les très indulgents chroniqueurs d’El Gráfico se désolidarisent. Une faute inexcusable qui justifie l’intervention des militaires au pouvoir. A l’issue d’un procès sommaire, Poletti, Aguirre Suárez et Manera écopent d’une peine d’emprisonnement d’une trentaine de jours à laquelle s’ajoutent les sanctions sportives.

Quelle responsabilité attribuer à Zorro Zubeldía dans ces excès ? Sans doute Aguirre Suárez ou Bilardo n’avaient-ils pas besoin de lui pour développer le vice qui les caractérise mais cet Estudiantes, une foire aux monstres, est sa création et les photos sur lesquelles il tente de maîtriser la démence de Poletti n’y changent rien. L’absence de philippique lors des causeries ou l’expression fréquente de son respect pour l’adversaire n’en font pas un saint qui aurait été dépassé par le fanatisme de ses disciples. Le souci du détail, pour être aimable, et l’absence de morale, pour être réaliste, lui appartiennent. En cela, il porte l’entière responsabilité de ce qu’incarne Estudiantes, pour le meilleur et pour le pire.

L’héritage

En 1970, Estudiantes conquiert un troisième sacre continental face à Peñarol, le plus abouti en termes de jeu. La presse, heurtée par le traquenard imposé au Milan, réhabilite le Pincha et n’hésite pas à recourir au lyrisme pour qualifier la victoire du club de La Plata. « Estudiantes nous a donné une leçon extraordinaire de football. Mais, surtout, il nous a laissé un exemple de dignité et de conscience face à la vie » s’emballe Juvenal dans El Gráfico sans qu’on ne comprenne vraiment la portée du propos ! Défait par Feyenoord en Coupe Intercontinentale, en désaccord avec ses dirigeants et orphelin de Bilardo (retraite), Zubeldía démissionne en mars 1971.

Il conquiert un nouveau trophée national avec San Lorenzo en 1974 puis émigre en Colombie où il est communément admis qu’il participe à la professionnalisation du football. Double champion avec l’Atlético Nacional, son cœur le lâche sur un champ de courses en janvier 1982 alors qu’il n’a que 54 ans.

Aujourd’hui encore, l’œuvre de Zorro Zubeldía demeure controversée : génie, copieur ou fossoyeur ? De nombreux analystes ont planché sur les tactiques déployées par Estudiantes pour en comprendre les racines et les ramifications dans le football moderne. A titre d’exemple, d’où provient l’application d’une défense en ligne pratiquant le hors-jeu ? Selon Zubeldía lui-même, il se serait inspiré du Sparta Prague en tournée en Argentine en février 1966. Il aurait eu un aperçu de ce système dès 1958, lors d’une visite de Norrköping coaché par le Hongrois Vilmos Várszegi. Et ce pressing si intense pour l’époque ? L’influence du Dynamo Kiev de Viktor Maslov est fréquemment évoquée mais rien ne permet de corroborer cette hypothèse. Pour Carlos Bilardo, l’essence du football de Zubeldía aurait commencé à germer dès 1955 lors d’un match entre Boca et le Malmö FF entrainé par Josef Pepi Stroh. Modeste sur son apport, Zubeldía a toujours affirmé s’être nourri de dispositifs existants, notamment en Europe, découverts via des extraits de films, des lectures ou des échanges avec des journalistes ayant voyagé sur le Vieux continent.

D’une fidélité absolue, Bilardo pérennise par la suite l’esprit dans lequel s’est construit Estudiantes : ajustements tactiques permanents, organisations caméléonesques, recherche de la performance jusque dans les moindres détails, y compris les plus abscons, pratiques aux frontières de ce qu’autorisent les lois du jeu… Le parcours de l’Albiceleste finaliste ascétique de la Coupe du monde 1990 relève du chef d’œuvre, un hommage posthume à Zubeldía qui ne fait que conforter ses contempteurs le cantonnant à l’anti-football. A l’inverse, ses adorateurs le qualifient de révolutionnaire à l’origine du football total sur la foi de ce pressing structuré qui se répand largement dans les années 1970. La légende rapporte que Rinus Michels lui-même aurait attribué la paternité de ce courant à Estudiantes. Les légendes résistent mal à l’usage du microscope : aucune source ne valide cet éloge probablement inventé de toutes pièces.

Ce n’est pas avec cet article que se réconcilieront ses soutiens et ses opposants, ce n’est d’ailleurs pas l’objectif recherché. On peut malgré tout affirmer qu’en dépit des péchés irrémissibles commis par Estudiantes à la fin des années 1960, Osvaldo Zubeldía s’inscrit parmi les techniciens majeurs d’Amérique du Sud. En quoi Marcelo Bielsa, présent dans le Top 50 France Football et le Top 100 FourFourTwo, lui est-il supérieur ? Zubeldía a-t-il moins d’importance que Carlos Bianchi, un de ses héritiers ? A chacun de se forger une opinion. Pour conclure, une anecdote survenue en 1968, avant le match retour contre Manchester United en Coupe Intercontinentale. Dans les vestiaires d’Old Trafford, il écrit sur un tableau « A la gloria no se llega por un camino de rosas »[4]. Cela résume parfaitement la manière dont il a mené les siens à la gloire éternelle.

[1] Les 3 critères d’évaluation de France Football : palmarès, personnalité et influence, apport au jeu.

[2] Grand artisan de Chacarita Juniors champion d’Argentine 1969 même s’il n’est plus en poste lors du sacre, Geronazzo explique après coup : « La première fois que je les ai vus, je me suis dit… Aucune équipe ne peut bien jouer si elle a plus de 30% d’idiots… J’ai réduit le pourcentage et nous avons été champions ».

[3] L’idée de frapper les corners au premier poteau pour un joueur chargé de prolonger le ballon de la tête au second poteau naît d’une discussion entre Zubeldía et ses joueurs. Autre particularité : tirer en pied inversé pour des corners sortants, chose rarissime à l’époque.

[4] Une version argentine d’« aucun chemin de fleur ne conduit à la gloire », de La Fontaine.

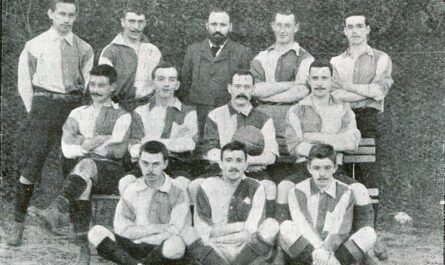

La photo d’en-tête, elle vient de Citizen Kane ? Ce délire…

Purée, la description des mecs d’Estudiantes : les bas-fonds…

Le vocabulaire choisi : cicérone, atlante, cacochyme…

Ah ! Ah ! La maïeutique… Il y a du Socrate, là-dedans !

Putanières…

Apoplectique…

Même le dico les connaît pas, ces mots-là !

Philippique… Démosthène, maintenant !

Génie !

C’est beau, c’est Verano !

Grande, mister…

Merci chef

Zubeldia, Estudiantes, je sais pas s’il y a eu plus détesté en Argentine…

ses deux legs resteront, le titre en 67 1er titre professionnel (depuis 1931) qui échappe aux 5 grands, première rupture importe dans l’histoire du foot argentin; le second ce processus de modernisation (dans le jeu, la tactique, les méthodes d’entraînement, les mentalités surtout) en rupture avec le football argentin criollo, et qui était une conséquence directe de 1958. Zubeldia a été la figure la plus convaincue et celui qui fit cette modernisation avec le plus de zèle avec son Estudiantes LP .

Ce qui est étonnant, ce sont les excentricités de Zubeldía, comme par exemple le réveil en musique, que les joueurs de l’Albi apprécient et les mêmes tentatives de Toto Lorenzo qui font un flop auprès de ces mêmes joueurs. Je pense qu’il y avait trop de superstitions ridicules chez Lorenzo pour que tout ça ne tourne pas à la farce. Et autre force de Zubeldía : impliquer les joueurs dans les décisions et mieux encore, leur faire croire que l’idée vient d’eux.

Oui j’en parlais dans l’article qui lui a été consacré dans mon top Boca Juniors. Lorenzo était un farouche partisan de cette modernisation, mais il a du faire des concessions et n’a pas pu appliqué « à la lettre » les mêmes méthodes. Car, outre ses excentricités, il a du faire face à des résistances de la part des joueurs surtout avec l’Albiceleste. Pour réussir, il a mis de l’eau dans son vin à San Lo et Boca, par rapport à ça. Il y avait des joueurs vedettes, avec une certaine stature qui ne l’entendait pas de cette oreille, le poids de l’institution. Tout le contraire à Estudiantes, Zubeldia, avec subtilité et rigueur, avait le champ libre.

Ouf… j avais peur qu il se mette en grève après « la controverse ».

Eheh

Merci Verano. Texte ciselé. Je connais quelqu’un qui a joué avec Eduardo Flores à l’US Toulouse. Je lui demanderai ce qu’il pensait de ce joueur passé par Estudiantes.

Parmi les mystères, Conigliaro à Oudenaarde. Même Alex ne sait pas comment il s’est retrouvé en Belgique, dans un club de second rang !

Et le banni Eduardo Manera qui joue à Avignon en D2 et y achève sa carrière à moins de 30 ans… Parmi les 3 bannis, Aguirre Suárez est allé à Grenade en Liga, Poletti à Olympiakos mais

Avignon ?!?

Même époque que Veron au Pana… Comment se sont-ils retrouvés là-bas ?

Eh, je sais pas tout, hein! Quelqu’un doit bien avoir la réponse, ceci dit.

Ceci dit : c’est..pléthore d’internationaux qu’on retrouva soudain dans ce club de troisième rang, parmi lesquels l’un ou l’autre Européens aussi, vaguement souvenir ainsi d’un Portugais qui avait disputé une finale de CE avec le..Sporting??

Je reste sur mon hypothèse, très contextuelle, d’un club qui parmi tant d’autres (le Tongres de Bican, par exemple) essaya coûte que coûte de se positionner alors même que se profilait la pleine décriminalisation du professionnalisme en Belgique. Les places étaient comptées ==> Il s’agissait de saisir l’occasion, monter dans le bon wagon.. ==> Comme ça que je perçois le bazar.

Et je crois me rappeler d’un proprio actif dans l’électro-ménager??? Je ne sais plus..

Surtout : relire tout cela ce soir.

C’est pas commun, d’avoir fait publier (sur frais d’auteur??) un ouvrage traitant de tactique alors qu’il n’etait encore qu’un entraineur emergent..à moins que cette disposition à ecrire avant d’avoir prouvé quoi que ce soit ne fût surtout peu commune sous nos latitudes?

Démarche inédite, en effet. De même, des « clubs » d’entraîneurs en fonction partageant leurs réflexions, ça n’a rien de commun.

Grande Verano!!!

Il y a dans cet article des noms de techniciens « suédois » que je connais un peu, mais que je n’imaginais certainement pas retrouver parmi des lignes traitant de Zubeldia, c’est stimulant et m’incline à continuer à m’intéresser à ce football.

Je n’ai jamais accroché à toute la mythologie-Bielsa, son foot est tonique, je comprends qu’il impressionne..mais le côté « romantique »………… C’est un football très systémique, et à tel point survitaminé que, bon.. Romantique?? On dirait une resucée de ce que la presse occidentale projeta sur certain football NL ci-évoqué. Et/ou comme si le mérite médiatique de Bielsa fut de répondre à un cahier des charges.

A relecture, énormément de points m’ont fait penser audit Dirty Leeds.

J’ai pas trouvé de texte exposant ce que proposait Pepi Stroh avec Malmö. À l’époque de cette tournée, Zubeldía était à Boca mais n’a pas joué le match des Xeneizes contre les Suédois. On peut supposer qu’en tant que remplaçant/spectateur il a décortiqué le jeu de Malmö sachant que tous ses entraîneurs s’accordaient à dire qu’il raisonnait déjà comme un coach. En passant, c’est quand même singulier de coacher une équipe de première division tout en jouant en seconde division.

Bon, et je réclame (quand tu auras le temps) quelques papiers sur Leeds dont tu es assurément un grand connaisseur.

Vil flatteur!

En vrac, de points communs qui sautent aux yeux à lecture de cet article : avoir puisé dans le vivier.. brasser plus large qu’au seul terrain, car la culture.. casser les codes.. le jeu dur, l’énergie, le cynisme.. les permutations, le pressing.. cette élasticité d’un jeu qui, avec le temps et après avoir tenu surtout du combat, finira par devenir attractif (et même follement et durablement sexy du côté de Leeds).

Et bien entendu, pour couronner le tout : un entraîneur néophyte, observateur et curieux, doublé d’un penseur du jeu (ce qui n’est pas commun).

Tu évoques les corners, lesquels me font ici penser au Tottenham de Nicholson : même époque, les corners y répondaient à des séquences travaillées à l’entraînement qui, d’une phase/variante à l’autre, voyaient le « petit » Alan Gilzean disputer presque systématiquement le cuir vers le premier poteau…………et parvenir presque toujours (son timing était extraordinaire) à le transmettre au second à un équipier, le plus souvent Greaves puis Chivers, voire Mullery.