D’après nous, il fut le deuxième meilleur gardien des années 1930. Membre du légendaire Wunderteam autrichien, Rudi Hiden arriva en France en 1933 pour jouer dans les rangs du Racing de Paris. Après la disparition de son pays en mars 1938, il obtint en juin de la même année la citoyenneté française.

Ce Soir ouvrit ses colonnes à Hiden, de manière irrégulière, entre le 2 février et le 1er mars 1939. L’actualité était alors particulièrement lourde – de l’enterrement du Front Populaire à la prochaine annexion de la Bohême-Moravie, en passant par les sinistres accords de Munich et l’agonie du camp républicain espagnol –, mais le quotidien communiste ménageait ainsi à son lectorat une nécessaire respiration.

Il était en cela fidèle à son ambition d’être le principal concurrent de Paris-Soir, le plus grand quotidien de l’époque et un journal du soir particulièrement suivi. Lancé en mars 1937 par le PCF, dirigé par les intellectuels Louis Aragon et Jean-Richard Bloch, Ce soir était en mars 1939 le sixième titre le plus lu en France – loin, certes, derrière Paris-Soir qui tirait à 1 700 000 exemplaires quand Ce Soir atteignait 260 000 tirages.

C’était donc, à l’image de Paris-Soir, une sorte de « quotidien-magazine » largement illustré et dans lequel le sport tenait une place importante. Ce soir cherchait à frapper le lecteur et, comme le reste de la presse communiste de l’époque, il était étroitement lié au Parti dont il servait la propagande. Il multiplia notamment les reportages sur la guerre d’Espagne et mettait en garde contre le danger hitlérien. La signature du pacte germano-soviétique entraîna sa saisie en août 1939.

La parole est désormais à Hiden :

Il m’est offert une magnifique occasion de parler de ce que fut ma jeunesse heureuse, indisciplinée et entièrement consacrée au culte du plus beau des sports, celui de la balle ronde. Un jeu qui captive celui qui s’y est donné corps et âme.

L’histoire que je vais retracer, c’est, si vous voulez me laisser mes illusions un véritable conte de fées, c’est l’histoire de l’équipe « merveilleuse », celle du « Wunderteam ». Ce sont des lambeaux du drapeau sportif de la patrie autrichienne qui restent attachés à mon cœur… ce sont des lambeaux d’histoire de la cité viennoise. Maintenant, je suis citoyen français, la IIIe République peut me compter au nombre de ses défenseurs ; au fond de mon cœur, je pleure mon Autriche, supprimée de la carte de l’Europe, je pleure Vienne, ses cafés, son « Hohewarte », sa place Fleischmarkt.

Les souvenirs de jeunesse restent la joie de l’homme mûr. Ils laissent une empreinte d’autant plus profonde que jamais plus on ne pourra les revivre et que, malgré l’hospitalité sympathique de la France, on demeure un « heimatlos », un sans-patrie, une épave dans un monde généreux peut-être mais qui, malgré tout, ne vous rappelle rien de votre enfance.

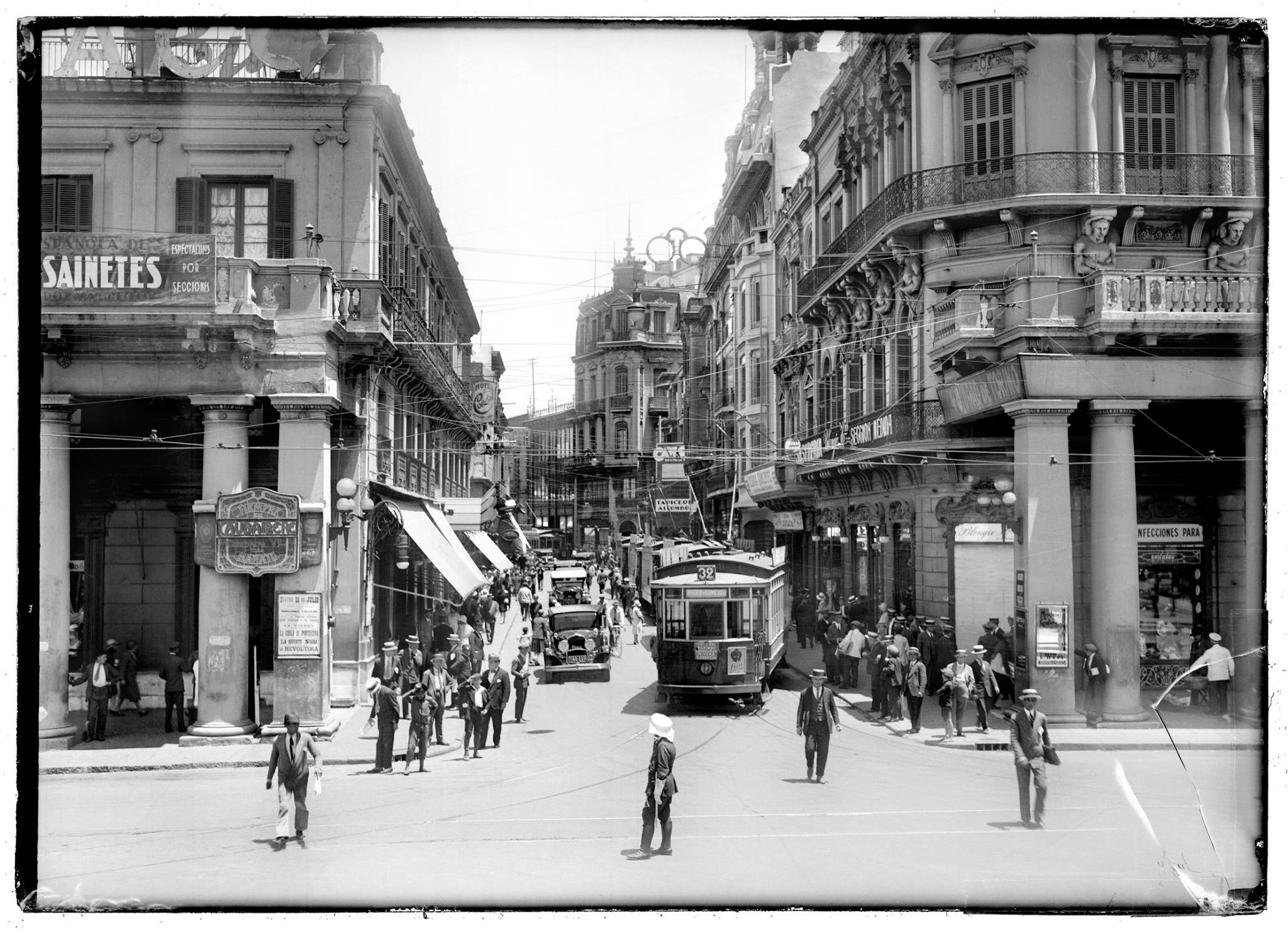

Paris, c’est Paris. Vienne, ma cité, mon Danube. Mes compatriotes chassés par la guerre ou par l’ « Anschluss » ont encore gardé vivace, vivante et tenace, la mémoire de notre pays si gai, si volage où la futilité supplantait les choses sérieuses.

Les tziganes, Johann Strauss, la « Veuve Joyeuse », « Rêve de Valse ». C’est l’Autriche, c’est Vienne ! C’est la symphonie du beau « Danube bleu »… bien que ses eaux soient glauques.

L’école viennoise du football c’est un mélange des systèmes écossais et hongrois. L’Autriche est le carrefour entre le Proche-Orient et l’Europe occidentale, ceci expliquera, compte tenu de l’assimilation, que ses habitants aient compris avec une facilité déconcertante tout ce que les autres peuples pouvaient leur enseigner, leur apporter de nouveau.

Pour le football, un entraîneur écossais[1], le voisinage de Budapest, le coup de baguette magique d’un chef d’orchestre, d’un Hugo Meisl et voici le « Wunderteam » né, créé, redouté et imbattable.

Le Vienne de 1922 était pauvre[2]. C’était un gueux qui n’avait rien perdu de sa gaîté. La chanson faisait fureur malgré la faim. Et un Anglais humoriste, pince sans rire, trouva l’expression exacte en déclarant :

« Une moitié de la population de Vienne chante pour l’autre. »

Hélas ! comme cela était vrai. D’un côté, il y avait les travailleurs, de l’autre les chômeurs et les anciens combattants auxquels l’Etat trop pauvre ne pouvait verser de pensions. A tous les coins de rue, des hommes, des femmes, des enfants mendiaient.

« La cape en dents de scie, les bas en spirale », les Don César de Bazan[3] de Vienne ne perdaient rien de leur dignité. Les charités étaient transformées en libations ; il fallait à tout citoyen de la capitale autrichienne, aller dans les cafés écouter les chansons ! Ça nourrissait les malheureux, ça leur faisait oublier leurs soucis si quotidiens… Le triomphe de la fierté sur la misère, la victoire du sourire sur les larmes !

Le football fit partie de la vie de la cité. L’idole de la foule n’était autre que l’inter-droit du Rapid, un brave ouvrier que les Français eussent surnommé Bouboule, car il était aussi haut que large, il roulait sur lui-même comme une balle. Il possédait un « shot bolide » très meurtrier pour le goal adverse.

Il faut avouer que cet Uridil[4] n’avait rien de l’amateur. C’était le « professionnel » avant la lettre. L’homme qui ne faisait pas œuvre de ses dix doigts… Il shootait, il gagnait les championnats, il était le héros de Vienne.

Les music-halls le célébraient. Le peuple en parlait. Le sport de la balle ronde était le sport démocratique par excellence… Les praticiens étaient des ouvriers, les spectateurs le peuple, ce que l’on appelle la classe laborieuse.

Le succès de ce jeu fut tel en Autriche que Vienne fut la première ville d’Europe continentale à connaître une affluence de 25 à 30.000 spectateurs à un seul match de football.

Trente mille spectateurs, c’est trop peu pour le succès sans cesse grandissant du football. Il faudrait un stade de 80.000 places. Mais pour construire un tel stade, il faut des capitaux, c’est ce qui manque le plus dans toute l’Autriche.

On se servira d’une montagne, de cette façon, point ne sera besoin d’établir des fondations de maçonnerie. Le terrain se trouvera au pied de la colline sur laquelle s’étageront les spectateurs.

Comment baptiser ce terrain ? « Hohewarte », ce qui correspond, en bon français, à cette traduction littéraire « du point de vue de Sirius », c’est-à-dire à la chose la plus haute « … au point de vue le plus élevé… »

Et la contenance du terrain (ce n’était pas un stade, en réalité) était de 80.000 personnes, chiffre atteint lors d’Autriche-Italie (0 à 0)[5]. Malheureusement, sous le poids des spectateurs, la colline s’affaissa causant la mort de quelques « clients »… La police s’occupa de la sécurité des citoyens viennois et décréta que 60.000 personnes serait le chiffre maximum d’amateurs qui pourraient entrer sur le terrain du « Hohewarte ».

Le succès du football se poursuit, gagne toutes les classes de la société. Le football rallie à sa cause les gens de théâtre, les étoiles de cinéma ; les intellectuels sont conquis par la magique attirance du football.

Propos recueillis par Louis-L. Monvoisin, Ce soir, 2 février 1939.

[1] Vraisemblablement Jimmy Hogan, mais il n’était pas Ecossais.

[2] Il faut lire les pages mémorables que Stefan Zweig a consacrées à cette crise économique autrichienne, particulièrement l’inflation et ses conséquences, dans Le monde d’hier.

[3] Personnage de Ruy Blas, noble désargenté épris de liberté qui se reconvertit en brigand. Figure hautement romantique !

[4] Josef Uridil, né en 1895, joua 8 matchs avec l’équipe nationale autrichienne.

[5] Le 15 avril 1923.

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

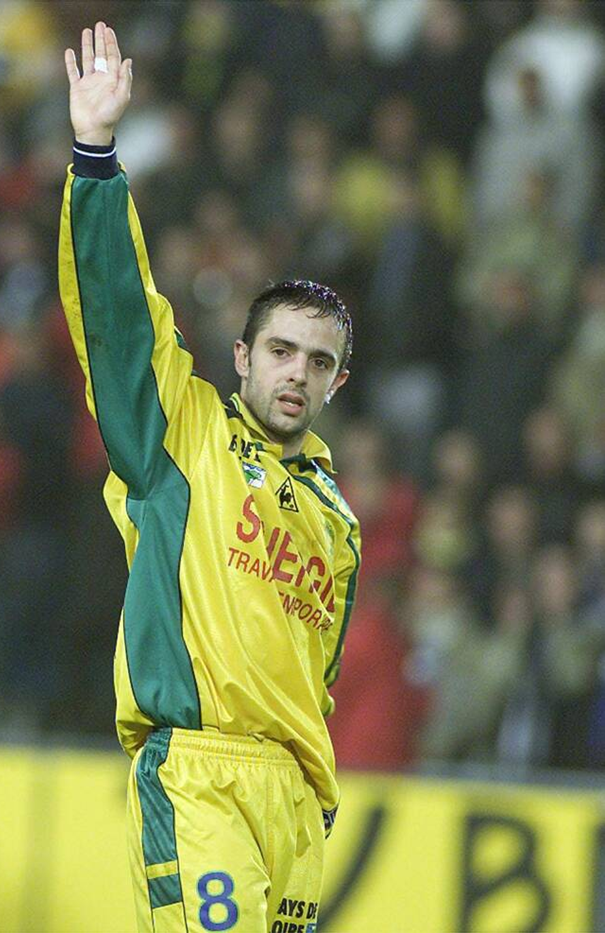

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 23

modrobily 23/02/2026

Gloire à Bourgaud

delhommeaudetete 22/02/2026

Cheikh Ndoye, un Lion roi des airs

delhommeaudetete 20/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 22

modrobily 16/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 21

modrobily 09/02/2026

Gravé dans Da Roch’

delhommeaudetete 06/02/2026

Champions sur deux continents

bobbyschanno 04/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 20

modrobily 02/02/2026

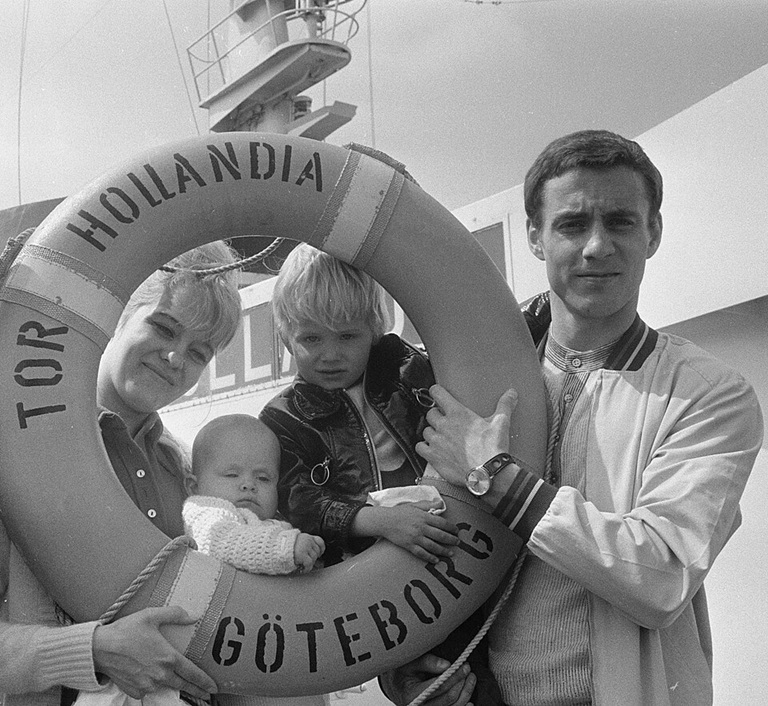

Un ferry pour Luleå – La promesse

Alexandre 02/02/2026

Les frères de Gastyne : sport et cinéma, de la Belle Epoque aux Années Noires

bobbyschanno 01/02/2026

Histoires d'Euskal derbia

Verano82 31/01/2026

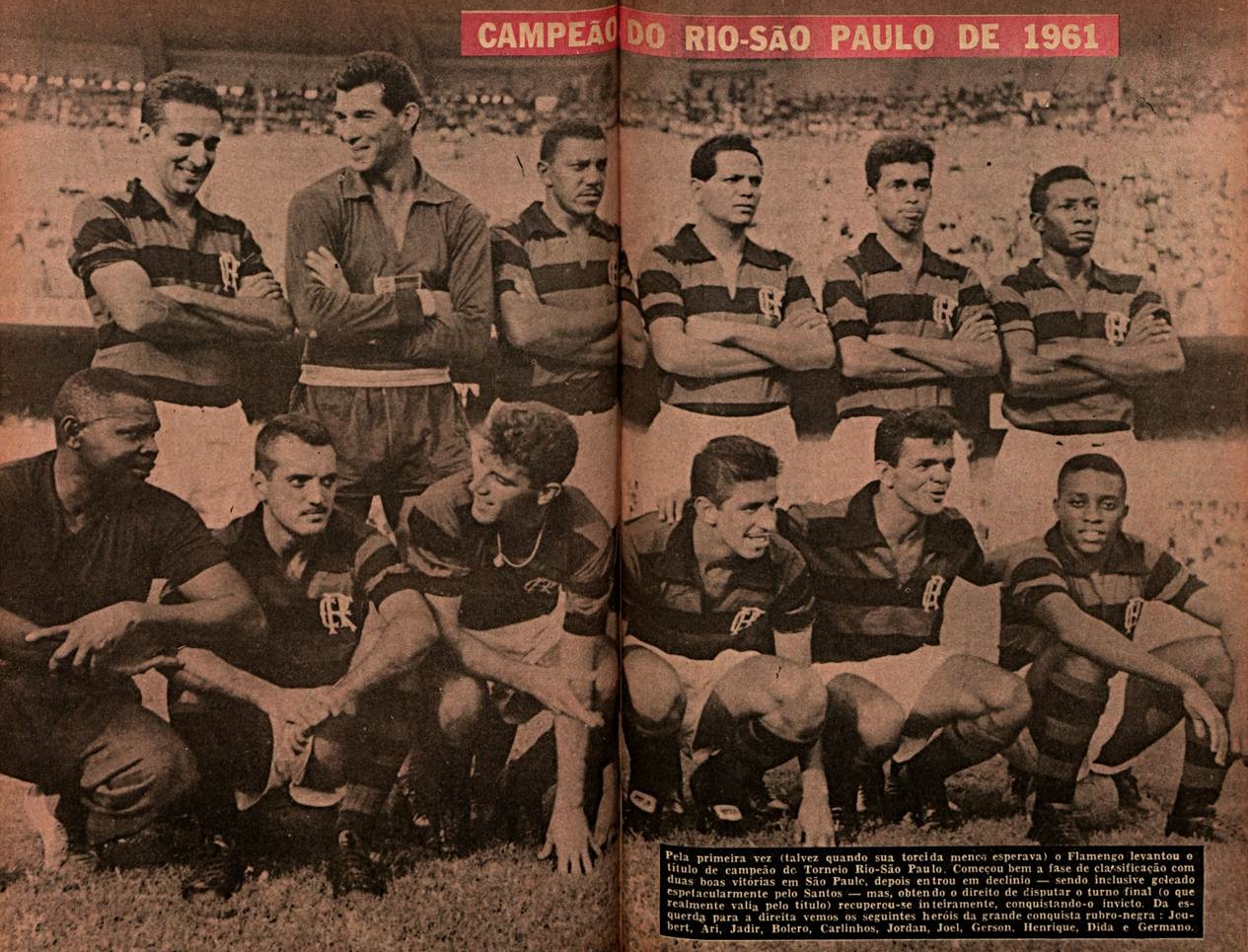

Top 10 - Flamengo (2/2)

ajde59 30/01/2026

Top 10 - Flamengo (1/2)

ajde59 28/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 19

modrobily 26/01/2026

La Coupe du monde rêvée (5/5)

bobbyschanno 25/01/2026

Le plus Carioca des Argentins

ajde59 23/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 18

modrobily 19/01/2026

La Coupe du monde rêvée (4/5)

bobbyschanno 18/01/2026

Obo, prince varègue au service de Sa Majesté

AlphaBet17 16/01/2026

Karl Odermatt et les chemins de Saint-Jacques

Khiadiatoulin 12/01/2026

La Coupe du monde rêvée (3/5)

bobbyschanno 11/01/2026

Ligue 1 : le bilan de la mi-saison

modrobily 09/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (première partie)

Rui Costa 05/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 17

modrobily 05/01/2026

La Coupe du monde rêvée (2/5)

bobbyschanno 04/01/2026

Espanyol - FC Barcelone : traquenard à Cornellà ?

Verano82 03/01/2026

Résultat du quiz

Rui Costa 01/01/2026

Enrique Collar, el Niño querido de l'Atletico

Khiadiatoulin 30/12/2025

Ernst, Henk, Ben, Théo…et les autres (5/5) : Le cerveau

Alexandre 29/12/2025

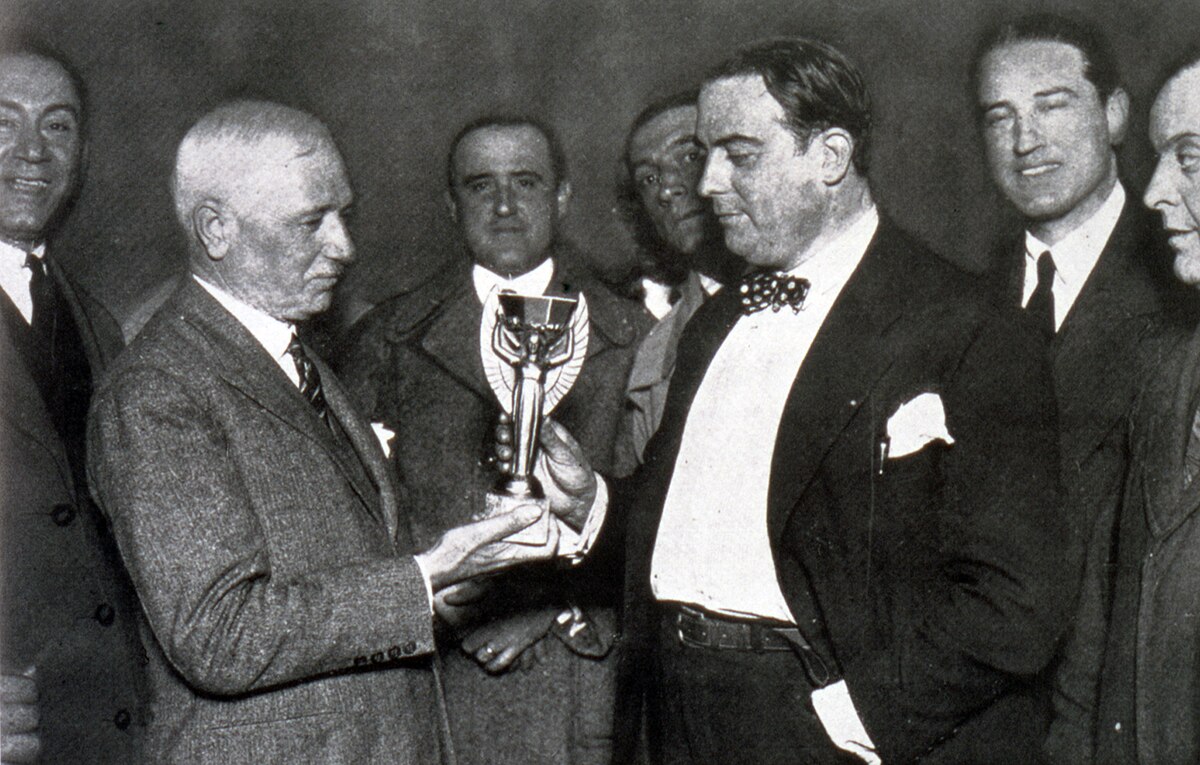

La Coupe du monde rêvée (1/5)

bobbyschanno 28/12/2025

On pourrait croire qu’Hiden est viennois de naissance or ce n’est pas le cas. Va-t-il évoquer sa jeunesse et ses débuts à Graz par la suite ?

Non.

Il se concentre sur Vienne et le Wunderteam.

C’est vrai qu’à le lire, on a l’impression qu’il est un vrai Viennois. Probable que son sens du spectacle et sa popularité ont fait oublier ses origines.

Le premier joueur provincial à devenir très populaire est vraisemblablement Ernst Melchior, le grand ailier de l’Austria des années 40 et 50 et l’un des meilleurs de son époque. Surnommé simplement « Gscherter », terme péjoratif désignant un genre de péquenaud.

Il a joué une bonne partie de sa carrière en France, Melchior. Rouen et Nantes. Pas certain mais c’étaient des clubs de d2 à l’époque, non ?

À son arrivée en France, il avait déjà 33-34 ans. Il n’a débuté en première division qu’à 26 ans (avec son frère Otto). Second joueur autrichien à être appelé en sélection alors qu’il jouait dans les divisions inférieures, à Villach.

Très rapide, puissant…, le joueur préféré de Ocwirk en contre attaque. Un véritable athlète (plusieurs fois champions de Carinthie) et handballeur aussi. Son profil était très différent des autres attaquants de l’Austria. Stojaspal, Aurednik, Huber, le vieux Stroh ou Kominek n’étaient pas vraiment réputés pour leurs qualités physiques.

Comme Ocwirk, il semble n’avoir pas été loin de signer au Rapid avant de se retrouver à l’Austria.

C’est un témoignage très écrit. Ce sont ses propres mots ?

J’en doute fort.

Elle s’organisait comment la résistance autrichienne au nazisme ?

Les mouvements de résistance étaient d’inspirations très diverses. De l’extrème gauche à l’extrème droite. Des socialistes, des conservateurs, des cathos, des monarchistes… Le mouvement le plus connu est probablement le O5, dont les membres à l’origine étaient plutôt issus de la droite et même du Front patriotique.

Après la 1ère guerre, il y a (en gros) 3 tendances politiques principales, qui partagent quelques éléments communs, à savoir l’anti-liberalisme et l’anti-capitalisme : les socio-démocrates, les chrétiens sociaux et les nationalistes Grand-Allemands. Sauf que les socio-démocrates (pour la plupart) et les nationalistes Grand-Allemands sont pangermanistes. Dans les années 30, ce sont donc les chrétiens-sociaux et alliés (ils formeront le Front patriotique fasciste) , qui apparaissent comme les seuls défenseurs d’un état autrichien.

Pour comprendre mieux tout cela, il faudrait prendre le temps d’expliquer ce qui se passe au 19ème dans le monde germanique et en Autriche. Pour faire très court, il y a une guerre culturelle entre d’un côté les pangermanistes et de l’autre les défenseurs d’un état autrichien (liés souvent à l’Eglise catholique).

Uridil, une des légendes de ce foot que j’ai découvert il n’y a pas si longtemps. J’attends les précisions de Polster..

Il passera.

Ce texte, c’est un formidable appeau à Polster.

On peut probablement considérer que Josef Uridil est le premier joueur à devenir une véritable star (enfin, dans un pays du continent). Il y avait des marques de bière et de sucre à son nom. Il a joué dans un film et un musicien connu a composé une chanson, « Heute spielt der Uridil ».

À son arrivée au Rapid, recruté par Dionys Schönecker, certains joueurs, dont Richard Kuthan (futur beauf de Schönecker avec lequel il partage une sépulture pour ceux qui veulent faire du tourisme), pensaient que le Pepi ne collait pas vraiment à l’image du club. Ils ont vite changé d’avis.

Non seulement, le Rapid de l’époque dominait le foot autrichien, mais il disposait d’une impressionnante puissance offensive. Outre Uridil, Schönecker pouvait compter sur des buteurs comme Richard Kuthan, Edi Bauer, Gustav Wieser ou Ferdinand Swatosch.

Les frères d’Uridil, Franz et Karl ont aussi joué pour le Rapid. Et son fils (si je ne me trompe pas), Englebert, également.

Zweig, si agréable à lire. Je ne connais que le joueur d’échecs et le Monde d’hier.

Le monde d’hier, c’est grandiose.

Ai beaucoup aimé La pitié dangereuse.

Le « Monde d’hier » je ne peux que vous rejoindre l ! Il m’a poussé à visiter Vienne, à m’intéresser à Rainer Maria Rilke. Un livre marquant…. Il est souvent fait référence à ce bouquin dans une série produite par Canal, « la Fière ». Comme un regard vers le passé qui donne de nouvelles perspectives pour comprendre le présent. Une série pas vilaine où il est question de foot en filigrane.

Zweig, ses bio ne m’intéressent pas plus que cela mais j’ai lu les nouvelles « 24h » et « le joueur » qui se rejoignent d’une certaine manière.

Merci pour la reco « La pitié dangereuse » .

« de l’enterrement du Front Populaire à la prochaine annexion de la Bohême-Moravie, en passant par les sinistres accords de Munich et l’agonie du camp républicain espagnol »

Remplacez quelques mots (et encore, pas beaucoup) et vous pouvez tout autant parler de 1938 que de 2025…

En dehors de cette déprimante parenthèse politique, cette série d’articles s’annonce super, merci Bobby !

Ca va être hardi de ma part, la parole de (?) Hiden pèse évidemment plus lourd que la mienne, mais je suis troublé par ceci :

« L’école viennoise du football c’est un mélange des systèmes écossais et hongrois. »

Ces histoires de généalogie et filiations sont toujours à prendre avec des pincettes, que de bêtises l’on n’a dit en leur nom, bref je me garderai bien de vouloir être trop affirmatif, a fortiori contre un acteur majeur de ce temps-là.

Alors certes il est entendu que le style (plus que le « système ») hongrois fut antérieur à l’autrichien, et que des deux villes-football c’est très certainement Budapest qui aura le plus eu valeur de laboratoire.

Et pour ce qui est de la différenciation entre ces deux scènes, j’ai toujours lu qu’elle tenait surtout à la tonalité adoptée : plus ludique et esthétique à Vienne, plus prosaïque et pragmatique à Budapest (où, par exemple, le jeu s’exprimait semble-t-il davantage dans la verticalité).

Mais c’est là que je ne comprends pas ce que vient faire le style écossais dans l’équation proposée par Hiden : sur le jeu combinatoire, par passes courtes, il n’avait rien à apporter que n’apportait déjà le hongrois………….et quant au style, le récit de Hiden est d’ailleurs sans ambigüité : l’autrichien joue pour épater la galerie, c’est du show, en mettre plein la vue au « client »……… ==> On est loin du prosaïsme prêté au jeu écossais, certes combinatoire mais..sobre.

Bref : que vient faire le football écossais là–dedans?? De plus de poids dans la balance me paraît la frivolité que Hiden himself prête à la société viennoise.

Et d’ailleurs : que savait vraiment Hiden du football écossais? On ne les voit jamais sur le continent durant les années 1920. Et dès qu’ils s’y produisent dans les années 30 : des branlées! (dont un 5-0 essuyé à..Vienne, dès 1931)

Je ne sais ce que Hiden entendait prêter d’apport écossais (direct) au jeu viennois, je ne suis même pas certain de savoir ce qu’il entendait par « système écossais »………… Ce par quoi il s’était naguère différencié de l’anglais? Autre chose entre-temps survenu? Il s’écoule près d’un demi-siècle entre le schisme d’entre jeux anglais et écossais, d’une part, et d’autre part l’ère du Wunderteam!

La filiation entre le passing game écossais et le jeu de passes danubien est un truisme, mais il faut néanmoins se souvenir du rôle des Ecossais à Prague.

Hiden ânonne une banalité, et il établit la filiation à travers la figure de Hogan qu’il fait Ecossais (alors qu’il était Anglais…). Difficile, toujours, de démêler ces histoires de filiations, d’influences : comment ? dans quelle mesure ? etc.

Hogan a exercé une influence profonde sur les footballs autrichien et hongrois, Madden en Tchécoslovaquie ne fut pas en reste… Mais quelle est la part de l’autochtonie et de l’apport étranger ?

Madden pour le coup est bien écossais.

Pour l’autochtonie, l’apport d’un Meisl tint surtout à sa dimension d’impresario, et à la logique de sport-spectacle qu’il fit fructifier – le jeu sur pelouse semble s’en etre ressenti, d’ailleurs.

Ca ne me choque pas qu’il parle d' »Ecosse », « ecossais ».. Dans les grandes lignes de jeux penchant plutot (et caricaturalement) vers le dribble ou la passe, ca parait pouvoir se defendre quand on devise de l’anglais Hogan.

Mais parler pour le foot autrichien d’une synthese des foots hongrois et ecossais, quand est entendu que le premier s’inscrit dans la lignee du second?? On ne va pas tres loin avec des equations où x = y + y’, à se demander si Hiden (?) ne s’emmela pas un chouia les pinceaux – d’autant que, j’insiste : sinon par l’entremise de rapportages (..directs??), que savait-il vraiment du/ des foots ecossais? Et pour peu que ce soit de foot ecossais qu’il voulut parler : duquel parle-t–il? Du parangon survenu un..demi-siecle plus tot? Et sinon? Rien de rien n’en avait entretemps evolué? C’est difficile à concevoir..d’autant que generalement ces grilles de lecture reduites à 2-3 figures totemiques ne valent rien.

Brwf : il est zarbi, ce passage.

Je doute que ce soit ici Hiden qui parle : il reprend simplement des trucs de journalistes sportifs français.