De l’Irlande, on admire la beauté des paysages, la chaleur humaine des habitants, la richesse des traditions, la beauté des mélodies, et la magie des légendes. On est curieux devant ces sports centenaires que sont le foot gaélique et le hurling. On connaît même sa fête nationale, la Saint Patrick, que le monde entier aime célébrer. Mais que sait-on vraiment de son histoire ? L’Irlande porte en elle les traces d’un passé tourmenté, marqué par les batailles, les invasions, et les soulèvements. Mais l’histoire ne s’efface jamais vraiment. Elle survit dans les noms des villes, dans la ferveur de ses habitants et… dans les symboles des clubs de football.

Dans cette série, chaque club du championnat irlandais nous plongera au cœur d’un épisode de ce récit mouvementé. Et parce qu’en Irlande, la mémoire se transmet en musique, chaque étape sera accompagnée d’une mélodie, un écho aux joies et aux blessures d’un peuple qui n’a jamais cessé de chanter ni de se battre.

La lutte pour l’indépendance

Précédemment, j’avais évoqué l’Easter Rising de 1916, cette insurrection de Pâques écrasée par les Britanniques mais qui avait semé une graine durable dans l’esprit des Irlandais. Si l’événement avait été militairement un échec, il avait transformé des martyrs en symboles et réveillé l’idée qu’une Irlande indépendante pouvait encore être possible.

Après 1916, deux éléments vont rapidement faire basculer la situation. D’une part, la tentative britannique d’imposer la conscription en Irlande en 1918, alors que la Première Guerre mondiale s’éternise, provoque une vague de rejet sans précédent. Syndicats, partis nationalistes et Église catholique s’y opposent ensemble. Cette menace de recrutement forcé alimente un ressentiment profond et radicalise l’opinion publique, donnant au parti politique du Sinn Féin une place centrale dans le mouvement indépendantiste. Aux élections de 1918, les Irlandais rejetèrent massivement la politique britannique : le Sinn Féin remporta 73 des 105 sièges, dominant presque partout sauf en Ulster, resté fidèle aux unionistes. Refusant Westminster, les élus formèrent à Dublin le First Dáil, qui proclama l’indépendance de l’Irlande le 21 janvier 1919 et déclara l’existence d’un état de guerre avec la Grande-Bretagne.

Au début de 1919, l’orientation militaire du mouvement indépendantiste restait incertaine : ni le manifeste du Sinn Féin ni le Dáil nouvellement formé ne parlaient ouvertement de guerre. Pourtant, le 21 janvier, jour même de la première réunion du parlement à Dublin, le cours des événements changea brutalement. À Soloheadbeg, dans le comté de Tipperary, un petit groupe de volontaires de l’IRA, menés par Seán Treacy, Dan Breen et leurs compagnons, attaqua une escorte de la Royal Irish Constabulary et tua deux policiers qui protégeaient un chargement d’explosifs. Cette embuscade, pensée comme l’étincelle nécessaire pour déclencher le conflit, est généralement considérée comme le véritable début de la guerre d’indépendance. Deux jours plus tard, la région fut placée sous loi martiale en vertu du Defence of the Realm Act. Officiellement, le Dáil mit plusieurs mois à reconnaître l’état de guerre, mais dès le printemps 1919, ses dirigeants, dont Éamon de Valera, affirmèrent clairement que l’Irlande et l’Angleterre étaient désormais en conflit ouvert.

L’Irish Republican Army (IRA), dirigée par Michael Collins, organise embuscades, sabotages et attaques ciblées essentiellement sur la Royal Irish Constabulary (RIC), une police en grande partie composée d’Irlandais protestants, mais de plus en plus isolée et vulnérable. Pour renforcer ces forces, Londres envoie des recrues venues surtout de Grande-Bretagne : des anciens combattants de la Grande Guerre, mal formés à la police et vite redoutés pour leur brutalité. On les surnomme les « Black and Tans » à cause de leurs uniformes hétéroclites, mêlant vestes sombres et pantalons kaki. À leurs côtés, une unité d’élite est créée, l’Auxiliary Division, composée d’anciens officiers, encore plus dure et souvent violente. La guerre devient alors une spirale de violences et de représailles, Éamon de Valera n’apprécie pas les techniques de combats de l’IRA, faites d’embuscades et d’assassinats, craignant que l’organisation soit considérée comme terroriste. Il enjoint Collins à recourir à des méthodes millitaires plus classique mais le refût est catégorique (ce qui marquera le début d’un conflit entre les deux). L’IRA frappe durement les forces britanniques et leurs informateurs, comme lors de l’opération menée par l’« escadron » de Michael Collins contre les agents du renseignement à Dublin se terminant par la répression et le Bloody Sunday dont je vous ai raconté les evènements avec Sam Robinson lors de l’épisode précédent.

Cork n’échappera pas à ces temps troublés. L’un des premiers épisodes significatifs fut l’assassinat du maire de la ville, Tomás Mac Curtain, en mars 1920. Républicain convaincu et membre de Sinn Féin, il est abattu à son domicile par des hommes masqués, largement soupçonnés d’être issus de la police. Son enterrement devient une immense démonstration de solidarité et de colère, et sa mort ne fait qu’alimenter l’hostilité de la population envers les forces britanniques. Quelques mois plus tard, en août 1920, son successeur Terence MacSwiney est arrêté. Emprisonné à Brixton, à Londres, il entame une grève de la faim qui durera 74 jours. Sa mort, le 25 octobre, provoque une émotion considérable, non seulement en Irlande, mais aussi à l’étranger, donnant une visibilité internationale à la cause irlandaise. C’est dans ce climat de tension extrême qu’intervient l’épisode le plus marquant : l’incendie de Cork. Le 11 décembre 1920, dans la soirée, une embuscade tendue par l’IRA à Dillon’s Cross, près de la ville, coûte la vie à un auxiliaire britannique et en blesse plusieurs autres. La riposte est immédiate et d’une brutalité spectaculaire. Des unités composées de Black and Tans et d’auxiliaires pénètrent dans Cork, tirent sur des civils et commencent à incendier des bâtiments. Les flammes se propagent rapidement : plusieurs rues commerçantes entières du centre-ville, sont ravagées. Des entrepôts, des commerces, la bibliothèque municipale et des archives précieuses disparaissent dans l’incendie. Les destructions sont immenses, et les témoignages de l’époque décrivent des scènes de chaos : des familles fuyant leurs maisons, des soldats ivres pillant les magasins, des coups de feu tirés au hasard. Les autorités britanniques tentent d’attribuer l’incendie à l’IRA, mais les enquêtes indépendantes et les récits de journalistes étrangers ne laissent guère de doute sur la responsabilité des forces de la Couronne. L’épisode devient l’un des symboles de la brutalité des Black and Tans et contribue à discréditer Londres sur la scène internationale.

La guerre d’indépendance irlandaise ne ressemble pas à un front classique. C’est une succession d’embuscades, d’assassinats et de représailles, très inégale selon les régions : particulièrement intense dans le sud et l’ouest du pays, plus sporadique ailleurs. Les civils paient un lourd tribut, pris entre deux feux, victimes de raids punitifs ou de soupçons de collaboration. Peu à peu, l’impasse devient évidente. Ni l’IRA ni les forces britanniques ne parviennent à obtenir une victoire décisive, et la pression politique, économique et diplomatique s’accroît.Le 11 juillet 1921, un cessez-le-feu est proclamé. La guerre d’indépendance irlandaise prend fin, laissant derrière elle un pays une nouvelle fois meurtri. Cette trêve ouvre la voie aux négociations qui aboutiront au traité anglo-irlandais signé le 7 janvier 1922 et aboutissant à la création d’un État libre d’Irlande, sans l’Irlande du Nord.

Ce compromis va cependant diviser profondément le mouvement nationaliste : une majorité, derrière Arthur Griffith et Michael Collins, accepte l’État libre, dominion de l’Empire britannique, tandis qu’une minorité emmenée par Éamon de Valera et soutenue par une grande partie de l’IRA rejette le traité, qu’elle considère comme une trahison. Cette fracture mènera bientôt à une guerre civile. L’Irlande vient à peine de déposer les armes qu’elle va les reprendre, contre elle même cette fois.

Cork, le phénix du foot irlandais

S’il existe une terre où le football irlandais s’est toujours écrit dans la passion autant que dans la tourmente, c’est bien Cork. Troisième comté le plus peuplé du pays, fief de traditions sportives comme le hurling et le football gaélique, la cité rebelle a pourtant longtemps eu une relation mouvementée avec le ballon rond. Ici, rien n’a jamais été simple : clubs fondés, dissous, ressuscités sous d’autres noms, stades en ruine, finances précaires, tensions avec la fédération… Tout semble avoir conspiré à rendre l’histoire du football à Cork plus chaotique que partout ailleurs. Pourtant, de cette succession de naufrages et de renaissances est née une culture unique, dont l’un des clubs les plus populaire du pays, le Cork City FC, est l’actuel est l’héritier. Mais pour comprendre la place de ce club aujourd’hui, il faut remonter près d’un siècle en arrière, là où tout a commencé.

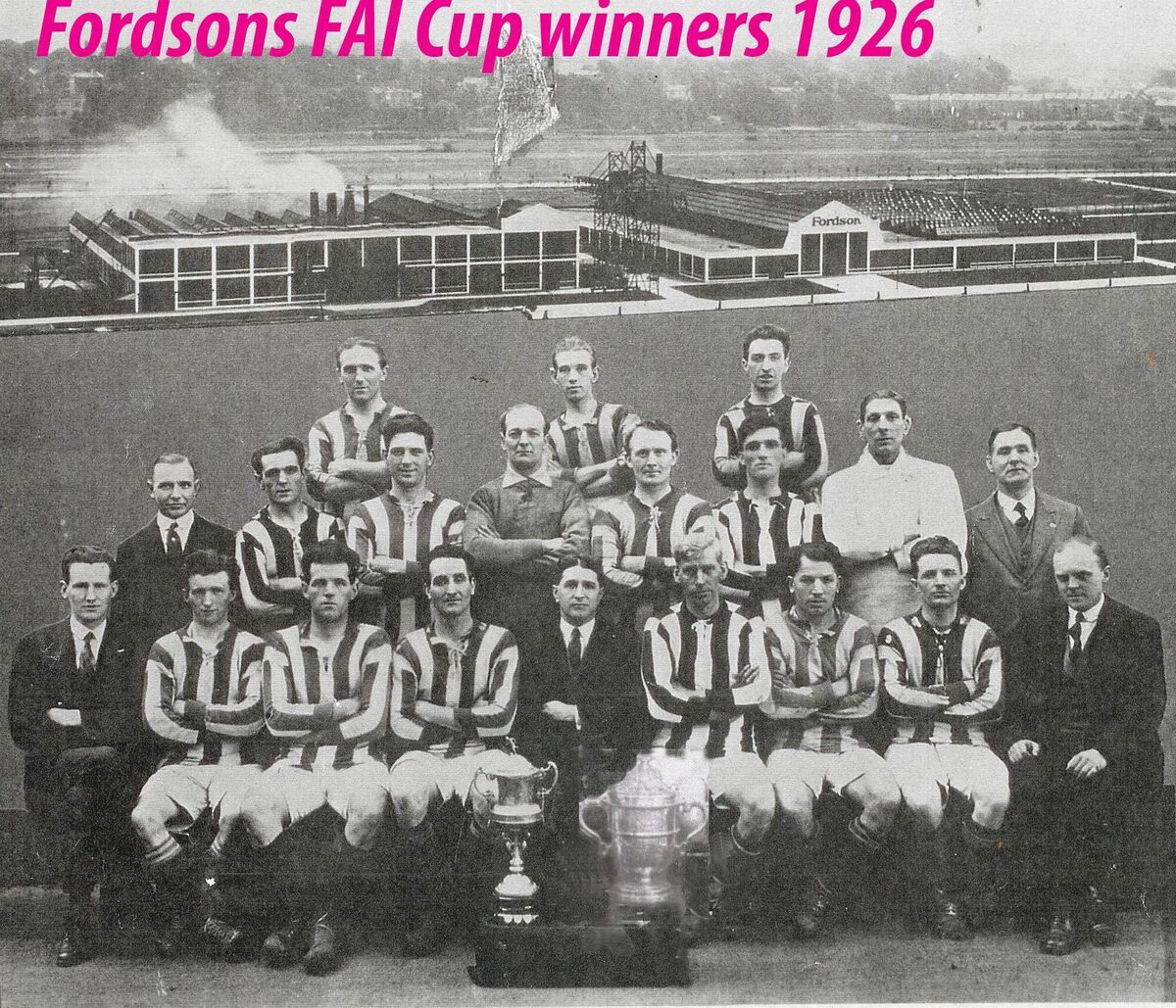

L’aventure débute au début des années 1920, avec Harry Buckle, ancien international irlandais et ex-joueur de Sunderland. Installé à Cork après sa carrière, il découvre qu’aucun véritable club de football n’anime la ville. Il prend alors l’initiative de fonder une équipe pour les ouvriers de l’usine Ford locale : le Fordsons Football Club. Très vite, « les Tractors » s’imposent. Trois titres de Munster Senior League, plusieurs coupes provinciales… et surtout, une place dans la Ligue d’Irlande dès 1924. Pour la première fois, une équipe venue de Munster accède au championnat national, rompant la domination dublinoise. La saison aurait pu être rêvée pour les débuts puisque le club est à deux doigts de son premier trophée mais s’incline en finale de FAI Cup face à Athlone Town. Néanmoins, le Fordsons FC remportera cette même coupe d’Irlande en battant les Shamrocks Rovers le 17 mars 1926. Le match fut haut en suspense, alors que l’on assistait à une égalité 2-2, Bob Fullam, joueur des Rovers voit son pénalty arrêté par Bill O’Hagan. Galvanisé par leur gardien, les Tractors vont inscrire un 3e but et tenir une victoire surprise. Parmis l’effectif victorieux on retrouve un certain, Harry Buckle agé de 45 ans , il est le plus vieux joueur à avoir remporté le trophée ! Quelques jours plus tard, le 21 mars, Frank Brady et James Connelly entrèrent dans l’histoire en devenant les deux premiers joueurs du club à porter le maillot de l’Irlande, lors d’un match disputé en déplacement contre l’Italie. Lors de la saison 1927-1928, l’attaquant anglais Charlie Heinemann termine meilleur buteur du championnat avec 24 réalisations. Au cours de cette même saison, le 12 février 1928, l’Irlande s’imposa 4-2 face à la Belgique. Cette rencontre vit la sélection sous les couleurs nationales de trois nouveaux représentants du club : Paddy Barry (double buteur en finale contre les Shamrocks Rovers), Charlie Dowdall et Jack Sullivan.

Debout : Paddy Kelly, Mal McKinnie, Dinny Driscoll.

Au centre : Sally Connolly, Barney Collins, Billy O’Hagan, Jimmy Carabine, Jack Baylor, Jack Finn (entraîneur).

Assis : Billy Hannon, Jack « Hatcher » O’Sullivan, Frank Brady, Harry Buckle, Dave Roberts, Paddy Barry.

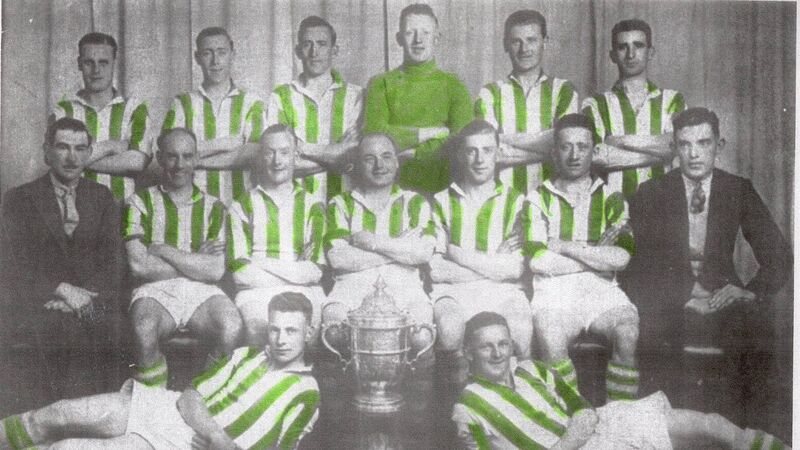

Mais derrière ces succès se profile une divergence fatale : Ford souhaite que le club demeure une équipe d’entreprise, limitée à la compétition régionale, quand les joueurs aspirent à rester dans l’élite. Le divorce est inévitable, et c’est ainsi qu’en 1930 naît le Cork FC. Après le changement de nom lié à la séparation avec Ford vint aussi un changement de stade, exit Ballinlough Road et bienvenue au « Mardyke ». Le club se distingua rapidement en terminant vice-champion lors des saisons 1931–32 et 1933–34. Cette dernière saison, il remporta également la Coupe d’Irlande (FAI Cup) en battant St. James’s Gate 2–1. Dans l’effectif victorieux, l’héritage familial se poursuit puisque le fils d’Harry Buckle, Bobby, remporte lui aussi le trophée après son père avec les Fordsons. Mais en 1934–35, la situation se dégrada brutalement : Cork termina dernier avec seulement 10 points en 18 matchs et dut demander sa réélection au championnat, ce qui lui couta de l’argent qui commençait déja à manquer. L’année suivante, grâce aux performances exceptionnelles du buteur anglais Jimmy Turnbull, auteur de 68 buts (dont un record toujours en date de 37 buts en championnat et 11 en coupe), le club se classa troisième et atteignit la finale de la Coupe d’Irlande perdue face aux Shamrocks.

Toutefois, la saison se termine dans la controverse : deux titulaires de la finale, Owen Madden et Jack O’Reilly, signent avec Norwich City sans qu’aucune indemnité ne soit perçue pour Cork. Le club proteste et la FAI sanctionne les deux joueurs d’une suspension de trois ans sans que Cork ne reçoive un penny pour autant. À cette perte s’ajouta celle de Turnbull, parti pour Belfast Celtic après que les dirigeants du club eurent refusé de lui accorder une prime de 50 £ pour prolonger. Ce départ marqua un tournant fatal pour le club. En 1936–37, le Cork F.C. glissa à une triste 11e place sur 12. Sans l’attrait du buteur vedette, l’affluence chuta, les recettes s’effondrèrent et les finances s’assombrirent encore plus. Dès 1937–38, le club eut même du mal à financer ses déplacements à Dublin. Incapable de voyager, il dut concéder par forfait un match de championnat contre Shelbourne. Le coup de grâce survint lors d’un match de Coupe d’Irlande : l’équipe, contrainte de payer elle-même ses billets de train, s’inclina 3–0 face à St. James’s Gate. Peu après, le 8 février 1938, le Cork F.C. annonça sa liquidation volontaire en cours de saison. A sa disparition, on organisa une réunion d’urgence afin de fonder un nouveau club. Deux noms étaient en lice, Cork City et Cork Celtic — deux équipes issues de la Munster Senior League.

Debout : Hughie Connolly, Paddy Lennon, Maurice Cummins, Jim « Fox » Foley, Andy Haddow, Tom Burke.

Assis : Jack O’Mahony, Bobby Hogg, Harry Chatton, Johnny Paton, Jack Kelso, Miah Neville, (-).

Au sol : Bobby Buckle, Timothy Jim O’Keeffe.

Le choix se porta sur Cork City, qui reprit le flambeau et termina même à la saison à la place du Cork F.C., en récupérant notamment certains de ses anciens joueurs. Dès sa première saison complète, en 1938–1939, le club décrocha deux trophées grâce notamment au retour de Turnbull. Il remporta la Dublin City Cup en infligeant une défaite historique 7–0 aux Shamrock Rovers en demi-finale — la plus lourde défaite des Rovers à ce jour — ainsi que la Munster Senior Cup. Deux titres dès leur première année d’existence. Mais la saison suivante, 1939–1940, les vieux démons refirent surface : comme le Cork F.C. avant lui, Cork City connut de graves difficultés financières, encore une fois pour financer les déplacements à Dublin. Le recrutement de l’ancien joueur du Cork FC, Bobby Millar, posa problème : il était encore sous contrat avec Shelbourne, ce qui valut au club une amende infligée par la FAI — un coup dur supplémentaire pour ses finances. Le 21 janvier 1940, Cork City reçut Shelbourne au Mardyke, mais le club, à court d’argent, ne put reverser aux visiteurs les 20 % des recettes du match. Une semaine plus tard, le dimanche 28 janvier, Cork City disputa son dernier match : une victoire 2–1 contre les Bohemians de Dublin, à domicile.Le 13 février 1940, Cork City fut officiellement dissous.

Le rouleau compresseur

Une semaine après l’exclusion de Cork City, un nouveau club apparaît presque aussitôt : Cork United. Porté par les dons des habitants et officialisé lors d’une réunion à l’hôtel de ville, il prend la suite de City en championnat et termine sa première saison cinquième après avoir disputé les dix derniers matchs. Dès 1941, la dynamique s’enclenche. Malgré un début poussif une série de dix victoires consécutives autour de Noël propulsent l’équipe en haut du classement. Seul Waterford peut suivre et les deux clubs terminent à égalité, mais le barrage prévu pour départager les deux équipes n’aura jamais lieu : sept joueurs de Waterford, dont les Corkois Timothy Jim O’Keefe, Tawser Myers et Tolol Daly, sont suspendus après avoir exigé le versement de leur prime de match nul de 2,50 livres, même en cas de défaite. Fait étonnant, Cork propose de payer lui-même cette prime, certain de récupérer la somme grâce aux recettes de la billeterie, mais Waterford refuse par principe. Cork United s’adjuge alors le championnat sur tapis vert, quelques semaines après avoir déjà gagné la Cup. S’en suivront deux autres titres de champions portant la série à 3 sacres consécutifs en championnat. Les stars de l’équipe sont le local Tim O’Keefe, Billy Hayes (ex joueur d’Huddersfield et chouchou du public) ainsi que l’attaquant Sean McCarthy, meilleur gachette du pays, avec 58 buts entre 1942 et 1945. La saison 43-44 sera marquée par le décès de Tim O’Keefe et Cork United vivra sa première saison blanche.

Mais le club repart fort la saison suivante et surclasse le championnant en écrasant notamment les Shamrock Rovers 6-0 et Brideville 9-0, pour s’offrir un quatrième titre en cinq ans. En 45-46, McCarthy part à Belfast Celtic et c’est Paddy O’Leary, recruté à Limerick qui prend sa relève et finit meilleur buteur permettant à United de décrocher un cinquième titre en six saisons. Une domination sans équivalent. En 47-48, Billy Hayes repart à Huddersfield mais McCarthy revient pour une saison et permet à Cork de s’offrir une deuxième FAI cup en battant les Bohemians avec une équipe composée à 100% de joueurs locaux. Mais malgré les titres, le club ne parvient jamais à finir une année sans pertes et la dette se creuse. En 1947-48, United végète, et doit se séparer de ses meilleurs éléments, et finira par disputer son dernier match au Mardyke en s’offrant les Shamrock Rovers pour l’honneur. En octobre de la nouvelle saison, le club ne peut plus continuer et est dissous. Cinq titres de champion, deux FAI Cup, mais le même destin que ses prédécesseurs : Cork United disparaît, emporté par la spirale financière négative.

United n’est plus , longue vie au Cork Athletic ! Créé avec un nouveau board, il remplace United pour finir la saison et termine 9e ne devançant que les Bohs au classement. Malgré un démarrage discret, le club s’impose dès ses deux premières saisons complètes en décrochant à chaque fois le titre de champion. La première fois, il ne devance Drumcondra que d’un point, mais le fait avec éclat : une victoire 5-2 sur la pelouse des Shamrock Rovers et un retentissant 8-3 face à Limerick au Mardyke marquent les esprits. La saison suivante confirme cette réussite, les Sligo Rovers sont repoussés d’un souffle, et le doublé devient même un triplé avec une FAI Cup remportée contre Shelbourne, ainsi qu’une Munster Senior Cup venue compléter un palmarès déjà consistant. La régularité s’impose alors comme la marque de fabrique du Cork Atheletic. Entre 1949-50 et 1952-53, le club atteint quatre fois de suite la finale de la Coupe FAI. Deux sacres – face à Shelbourne et Evergreen United – s’ajoutent à leur tableau d’honneur, tandis que Dundalk et Transport leur barrent la route lors des deux autres finales. La défaite en finale face à Dundalk pourrait s’expliquer en partie par un incident survenu quelques jours plus tôt. James Lynch, membre du comité de Cork Athletic et figure influente du club, est impliqué dans une affaire judiciaire très médiatisée : il agresse violemment une coiffeuse avec laquelle il entretenait une relation. Le procès se tient en pleine préparation de l’équipe pour la finale de la Coupe FAI 1952. Les joueurs et dirigeants du club, dont Johnny Vaughan et le secrétaire Robert Cowell, sont appelés à témoigner, ce qui perturbe l’ambiance et la concentration de l’équipe. Fatigués et sous pression, les joueurs se présentent au match de replay à Dalymount Park devant plus de 20 000 spectateurs. L’impact psychologique de l’affaire se fait sentir : Dundalk prend rapidement l’avantage, et Cork Athletic ne trouvera jamais son rythme. Vaughan lui-même raconte avoir été approché par James Lynch la nuit même de l’attaque, avoir partagé un moment avec lui avant que ce dernier ne quitte leur domicile pour rejoindre sa « petite amie ». Il déclarera plus tard : « J’étais au tribunal les deux jours précédant le match de replay. Le procès a certainement pesé sur notre préparation.»

Avec 4 trophées majeurs, la moisson demeure remarquable pour le Cork Athletic même si elle est plus maigre que celle d’United. Comme toujours dans cette histoire, le club va disparaitre subitement en 1957 , ne pouvant survivre aux mêmes difficultés financières que ses ainés.

Debout : Dave Noonan, Georgie Caulfield, Nedser Courtney, Frank Cantwell, Georgie Warner, Johnny Vaughan, Timmy

Devant : « Small » Seanie McCarthy, Peter Desmond, Paddy O’Leary (capitaine), Paddy Cronin, Jackie O’Reilly.

Cork City VS Cork Hibernians, un derby sur la Lee

En 1957, Cork Hibernians prend le relais de Cork Athletic en première division, franchissant pour la première fois le seuil du semi-professionnalisme et succédant ainsi à un club qui avait marqué la ville mais dont les finances avaient fini par l’emporter. Contrairement à de nombreuses formations créées ex nihilo pour combler le vide laissé par la disparition de leurs prédécesseurs, les Hibs disposent d’une histoire déjà établie : alors que beaucoup de clubs furent fondés par des ouvriers ou par des communautés locales, celui-ci fut créé en 1947 par l’Ancient Order of Hibernians, une organisation irlandaise masculine fondée à Belfast pour contrer l’Orange Order (une société fraternelle protestante, créée en 1795 dans le but de favoriser les objectifs du protestantisme). Ils n’émergent pas de nulle part mais prolongent une tradition locale enracinée, avec une identité et des structures qui leur confèrent une légitimité immédiate.

Les débuts du Cork Hibernians seront assez modeste, le club terminant dernier du championant au terme de sa première saison dans l’élite. Progressivement le club grimpe et se stabilise en milieu de classement. En 1960 et 1963, les Hibs atteignent la finale de la FAI Cup, mais sont défaits à chaque fois par Shelbourne. Durant ces années, le club quitte le Mardyke et s’installe pour de bon en 1962 à Flower Lodge où un terrain de 11,5 acres avait été acheté lors de la création du club. Le club avait investit pour transformer Flower Lodge en un véritable stade de haut niveau : un expert britannique fût sollicité et une entreprise locale y installa un drainage moderne. Ce n’est qu’en 1965 qu’ils accrochent pour la première fois le haut du tableau, avant de voir leur dynamique s’accélérer à la fin des années 1960. En 1969, sous l’impulsion d’une attaque flamboyante composée de Dave “Wiggy” Wigginton et de Carl “The Dav” Davenport – auteurs à eux deux de 25 buts en championnat – les Hibs décrochent une troisième place qui annonce leur montée en puissance. L’année suivante, rebelote, et surtout une première qualification européenne grâce à la victoire dans le Shield. Le club découvre alors l’Europe pour la première fois avec la Coupe des villes de foires, ancêtre de la Coupe UEFA, où il croise la route d’un grand d’Espagne, le FC Valence, dirigé par Alfredo Di Stéfano : une lourde défaite (0-3, puis 1-3) met fin prématurément à l’aventure, mais l’expérience reste historique.

Debout : Terry Young, Noel O’Mahony, Frankie Connolly, Joe O’Grady, Tony Marsden, Carl Davenport, Dave Wigginton.

Assis : Donie Wallace, John Herrick, Dave Bacuzzi, Sonny Sweeney, John Lawson.

À partir de 1970, les Hibs entrent dans leur âge d’or en attirant depuis Reading un homme qui allait marquer l’histoire du club : Dave Bacuzzi. Nommé joueur-entraîneur, il arrivait auréolé d’un prestigieux parcours en Angleterre, où il avait évolué en First Division – l’actuelle Premier League – sous les couleurs d’Arsenal et de Manchester City. Pour les supporters de Leeside, qui jusque-là n’avaient connu les stars britanniques qu’à travers Match of the Day, c’était comme voir débarquer une figure de cinéma sur leur pelouse. Mais au départ, Bacuzzi crut qu’on l’invitait à un improbable voyage sous les tropiques : le télégramme qu’il reçut était mal orthographié et lui demandait de contacter… « Cork Island » au lieu de Cork, Ireland. Une confusion cocasse, qui prêta à sourire, avant de déboucher sur l’aventure la plus marquante de sa carrière.

Bacuzzi avait une présence singulière, en capitaine, lorsqu’il guidait les siens hors du petit vestiaire blotti dans un coin de Flower Lodge, il dégageait une impression de maîtrise totale. Autour de lui, l’équipe se structure avec des talents comme Miah Dennehy, John Lawson, Donie Wallace et Walter “Sonny” Sweeney, et impose un football offensif qui séduit le public. En 1971, les Hibs remportent enfin leur premier titre de champion, au terme d’un match de play-off gagné face aux Shamrock Rovers. Leur rêve de doublé s’éteint en demi-finale de la FAI Cup après une défaite surprise contre Drogheda, mais le club s’impose désormais comme une puissance du championnat. La saison suivante, l’apogée se dessine avec pour débuter une aventure Européenne en C1. Tirés face au Borussia Mönchengladbach, les Hibs accueillirent à Cork les étoiles du football ouest-allemand : Netzer, Heynckes, Vogts. Habitués à voir leurs héros dominer à domicile,les supporters furent pétrifiés devant la démonstration : un 5-0 sans appel, Netzer découpant la défense de passes millimétrées comme ils n’en avaient jamais vues. Le retour fut moins sévère une défaite 2-1 mais ponctuée d’un but de prestige signé Dennehy.

Le 26 avril 1972, Flower Lodge vibre comme jamais : 26 000 spectateurs s’entassent dans les tribunes pour assister à ce qui doit sceller le destin du championnat. Les Hibs mènent 2-0 face à Waterford, la victoire et le titre semblent acquis, mais en onze minutes tout s’écroule. Humphries, Matthews et Hale frappent tour à tour et arrachent la couronne aux mains des Leesiders. Un coup de poignard, aussitôt vengé : une semaine plus tard, sur cette même pelouse, Miah Dennehy entre à jamais dans la légende en inscrivant le premier triplé de l’histoire d’une finale de FAI Cup. Son chef-d’œuvre offre aux Hibs un éclatant succès 3-0 face au même adversaire, et la coupe d’Irlande pour consolation. Cette saison de feu est encore magnifiée par la conquête de la Blaxnit Cup – compétition réunissant les élites du Nord et du Sud de l’île – au terme d’une double confrontation palpitante contre Coleraine. Le club s’affirme ainsi non seulement comme une puissance nationale, mais aussi comme un acteur de tout le football irlandais. Dans la foulée, les Hibs s’ouvrent à de nouveaux horizons européens : leur victoire en FAI Cup leur vaut une place en Coupe des vainqueurs de coupe. Ils y signent une page mémorable en balayant les Chypriotes de Pezoporikos, avant de buter, logiquement, sur la redoutable machine allemande de Schalke 04. L’année suivante, 1973, une seconde FAI Cup vient enrichir le palmarès. Cette fois, la finale, jouée pour la première fois à Cork, oppose les Hibs à Shelbourne. Un but tardif scelle la victoire 1-0 et consacre Dinny Allen, élu homme du match. Jeune prodige écartelé entre football gaélique et soccer, il paiera cher ce choix – une médaille d’All-Ireland lui échappe –, mais seize ans plus tard il prouvera l’étendue de son talent en menant les footballeurs gaéliques de Cork au titre national, capitaine à 37 ans. Ce nouveau triomphe propulse de nouveau les Hibs sur la scène continentale. Le tirage leur offre un adversaire prestigieux : le Baník Ostrava, cher à notre Modrobílý adoré. Mais face à la puissance tchécoslovaque, l’aventure s’arrête brutalement.

Pourtant, derrière les succès, l’équilibre économique vacille. Les recettes chutent : à peine 200 livres de recettes de tickets en moyenne, loin des 2 500 enregistrées lors des grands derbies deux ans plus tôt. L’inquiétude monte, amplifiée par des déclarations de dirigeants qui évoquent le besoin de réduire la voilure. En 1974, l’éviction brutale de Dave Bacuzzi, idole des supporters surnommé « The Flower of the Lodge », déclenche des protestations massives (il s’en ira gagner une FAI Cup avec Home Farm en 75). La signature, à prix d’or, de l’ancien international anglais Rodney Marsh ne sauve pas la situation : l’équipe décline sportivement, et les finances s’enfoncent. En 1976, malgré une tournée prestigieuse aux États-Unis aux côtés de Manchester United et des Rangers, la caisse reste vide. L’appel lancé au public pour récolter 8 000 livres ne permet de réunir qu’un millier, et quelques jours plus tard, Cork Hibernians cesse officiellement d’exister.

À la même époque que l’ascension des Hibs, une autre équipe anime déjà la scène footballistique de Cork : Evergreen United. Né dans les années 1930, le club rejoint la première division en 1951-52 et, sans jamais vraiment jouer les premiers rôles, s’installe durablement dans le paysage. En 1953, il vit pourtant un moment de gloire en atteignant la finale de la FAI Cup, perdue face au Cork Athletic. Ce jour-là, pour la toute première fois, deux clubs de Cork s’affrontaient en finale nationale ! Si cette rivalité-là n’a pas marqué les mémoires, celle qui suivra, en revanche, restera gravée. Evergreen, devenu Cork Celtic, se mue en véritable adversaire des Hibs. Et à partir des années 1960, la rivalité Celtic – Hibs enflamme Turner’s Cross et Flower Lodge, et alimente un des derbies les plus passionnés et suivis du football irlandais.

En 64, le Cork Celtic est finaliste malheureux de la FAI Cup, battu par Shamrock Rovers, mais obtient malgré tout son ticket continental, les Dublinois ayant réalisé le doublé et libéré la place en Coupe des vainqueurs de coupe. Pour la première fois, une équipe de Cork s’apprête à se mesurer aux joutes européennes. Le tirage au sort les oppose aux Slavia Sofia. Lors du premier match disputé le 30 septembre à Sofa, les Leesiders partagent un but partout à la surprise générale grâce à un but de Donal Leahy dans les touts derniers instants. Ils cèderont finalement 0-2 au retour.

En 1974, Cork Celtic débute une saison qui s’annonce…morose. Après un nul décevant à domicile contre Finn Harps, l’équipe se déplace à Dalymount Park avec l’espoir d’une réaction face aux Bohs. Mais c’est l’inverse qui se produit, elle s’incline sévèrement 7-0. Paul O’Donovan, le manager, reste incrédule et, lors de l’interview d’après-match, plaisante sur l’ampleur de la tâche à réaliser pour espérer décrocher un premier titre : « Nous avons une montagne à gravir, que dis-je, l’Everest », à quoi un journaliste de Cork réplique avec humour : « Paul, je ne crois pas que vous puissiez escalader Patrick’s Hill ! »

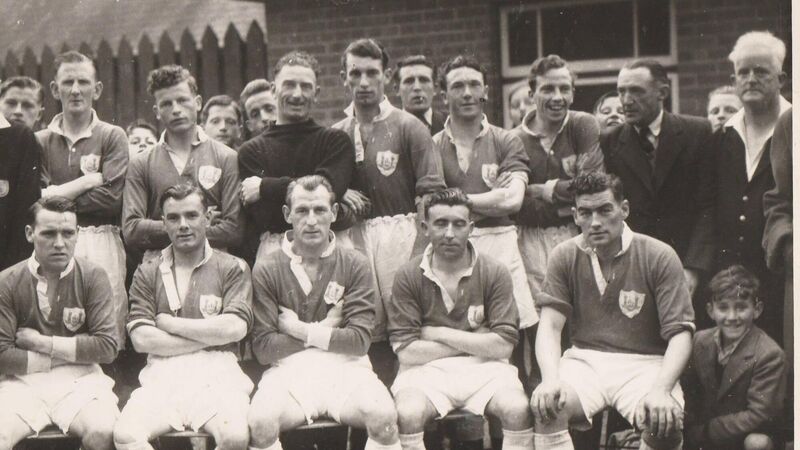

Pour renforcer son équipe, le club attire une recrue de prestige en la personne de … Bobby Tambling ! L’arrivée de la légende de Chelsea et meilleur buteur historique du club (avant d’être battu par Lampard), marque un tournant. Tambling, alors âgé de 31 ans et en mission évangélique à Cork en tant que Témoin de Jéhovah, apporte son expérience au service du club. Sa classe se manifeste rapidement, notamment lors du spectaculaire 6-2 infligé aux champions en titre, Waterford, où il imprime sa marque. Le derby contre Cork Hibernians à Turners Cross devient un événement majeur : l’affluence atteint des sommets et le match, diffusé à la télévision nationale, reste dans les mémoires pour ses mêlées et l’enthousiasme des supporters. Malgré une défaite 3-1, le Cork Celtic comprend qu’il lui faut encore des renforts. C’est chose faite avec l’arrivée d’Alfie Hale, 35 ans et déjà quintuple champion, qui apporte expérience et sang-froid dans les moments décisifs. Le retour de Carl Davenport, chouchou de la ville, en provenance du rival d’Hibs renforce la cohésion et le niveau technique de l’équipe. L’équipe retrouve la tête du championnant avec le derby contre Hibs. Ce face-à-face joué à domicile, devant 18 000 spectateurs, permet enfin au Cork Celtic de s’imposer et de prendre une avance cruciale dans la course au championnat. Le graal est atteint le 7 avril 1974 : le Celtic domine St Patrick’s 3-0 avec des buts d’Hale, Caroll et Tambling pour devenir champion d’Irlande.

Debout: Paul O’Donovan (Coach), Ben Hannigan, John McCarthy, Keith Edwards (capt), John Carroll, Barry Notley, Alek Ludzik, Denis Ryan (groundsman).

Accroupis: Alfie Hale, Mick Tobin, Paddy Shortt, Bobby Tambling, Richard Brooks, Frank O’Neill. Mascot Don Moore.

Un an plus tard, Tambling va offrir un magnifique cadeau de Noël aux supporters. Le dimanche 28 décembre 1975, les tourniquets de Flower Lodge résonnent au passage de 12 500 spectateurs, venus assister à un événement inhabituel : un match mettant en scène George Best, et non les habituels rivaux du Cork Hibernians. L’Irlande traverse alors une période sombre, le conflit nord-irlandais ayant fait 258 morts cette année-là, et les affluences dans le championnat local sont à un niveau préoccupant. L’idée de faire venir une légende du football pour relancer l’intérêt du public et remplir les caisses naît donc de ce contexte morose. À l’initiative de Bobby Tambling, George Best est convaincu de traverser la mer d’Irlande pour participer à quelques rencontres. Tambling, qui connaissait Best de ses années anglaises, raconte : « Je ne l’avais pas côtoyé beaucoup, mais il semblait toujours être quelqu’un de sympathique. Un ami a pris contact avec lui et tout s’est mis en place. » Best arrive à Cork sur une base pay-per-play, touchant 600 livres par match, un montant astronomique pour l’époque, alors qu’un salaire industriel moyen était d’environ 53 livres par semaine pour un homme. Pourtant, l’aventure tournera court car la magie d’autrefois n’est plus là. Les spectateurs découvrent un Best loin de son apogée : physique différent, gestes moins vifs, décisions parfois hésitantes. Lors de son premier match contre Drogheda, Celtic s’incline 2-0, mais les recettes générées suffisent à soutenir le club pour quelques semaines. Malgré tout, la présence de Best bouleverse le vestiaire : la plupart des joueurs du Cork Celtic étaient semi-professionnels avec des salaires modestes, si bien qu’un joueur de ce calibre apportant trois chiffres par match suscite autant d’excitation que de nervosité. Le deuxième match contre Bohemians voit une victoire 1-0, mais la prestation de Best reste décevante. Sa troisième apparition, à Dublin face à Shelbourne, attire 5 500 spectateurs – cinq fois la moyenne de l’époque – mais sa performance déçoit encore, et l’enthousiasme pour cette expérience commence à s’éteindre. Pour parachever le tout d’une touche amère, le club est également sanctionné par la FAI pour ne pas l’avoir enregistré à temps, et l’aventure irlandaise de Best se conclut. Malgré cette déception sur le terrain, l’expérience laisse un souvenir impérissable : « La chose merveilleuse, c’est que des milliers de personnes en Irlande peuvent se retourner et dire : ‘J’ai vu George Best jouer’ », se souvient Tambling. Même loin de sa forme optimale, la légende a offert au public irlandais une chance unique de côtoyer de près un des plus grands noms de l’histoire du football, et d’en garder un souvenir vibrant et presque magique.

En février 1976, alors que le club ne parvient pas à confirmer son titre acquis deux ans plus tôt et commence à sombrer en fond de classement , Bobby Tambling, décide une nouvelle fois de faire jouer ses contacts pour faire venir une autre légende afin de palier au départ du fantomatique George Best. Le 30 juillet 1966, le commentateur anglais Kenneth Wolstenholme prononçait ces mots devenus légendaires :

« And here comes Hurst! He’s got…

Some people are on the pitch! They think it’s all over!

It is now, it’s four!«

Geoff Hurst vient de marquer le quatrième but de l’Angleterre et inscrit par la même occasion un triplé inédit en finale d’une coupe du monde, entérinant le sacre des Three Lions dans un Wembley en liesse. A la surprise générale, dix années plus tard, loin des fastes et des projecteurs, Hurst choisit de rejoindre un Cork Celtic en difficulté. Il ne s’agit pas d’une disgrâce, mais d’un détour volontaire, pourtant largement méconnu. À 35 ans, après une carrière glorieuse à West Ham et Stoke City, il quitte l’Angleterre en provenance de West Bromwich pour une équipe de Cork qui ne parvient pas à retrouver les sommets. Cette décision peut paraitre surprenante mais si vous suivez la série depuis le début, elle n’est pas étonnante dans un championnat Irlandais qui ne cesse de signer d’anciennes gloires dans l’espoir de relancer les affluences d’une compétition en perte de vitesse. Durant son court séjour, Hurst se montre à la hauteur : il dispute trois rencontres et inscrit autant de buts. Il s’intégre parfaitement au groupe, partageant le terrain avec Tambling, Richard Brooks etJohn Carroll, et fait preuve d’une humilité et d’un professionnalisme remarquables. Son fait d’arme le plus notable avec le Cork Celtic fut son but dans le derby face à Cork Hibs, terminé sur un score de 1-1, lui permettant d’avoir une place de choix dans le coeur des fans (le goal d’Hibs fût inscrit par son ex coéquipier en équipe nationale et autre star locale, Rodney March). Son attitude, loin de chercher à dominer l’attention, facilite l’harmonie avec ses coéquipiers et les supporters. Son ex coéquipier Michael Tobin disait il y a peu à son sujet « C’était un homme charmant, qui mettait tout le monde à l’aise. Il n’avait aucune attitude du genre “regardez-moi”. Il s’entendait avec tous les joueurs, le staff et les supporters. C’était un gentleman, et nous avions pour lui un immense respect. »

Debout : John McCarthy, Paddy Shortt, John Carroll, Alfie McCarthy, Keith Edwards, Gerry Myers.

Accroupis : Bryan McSweeny, Tony Heery, Bobby Tambling, Geoff Hurst, Richard Brooks, Mick Tobin.

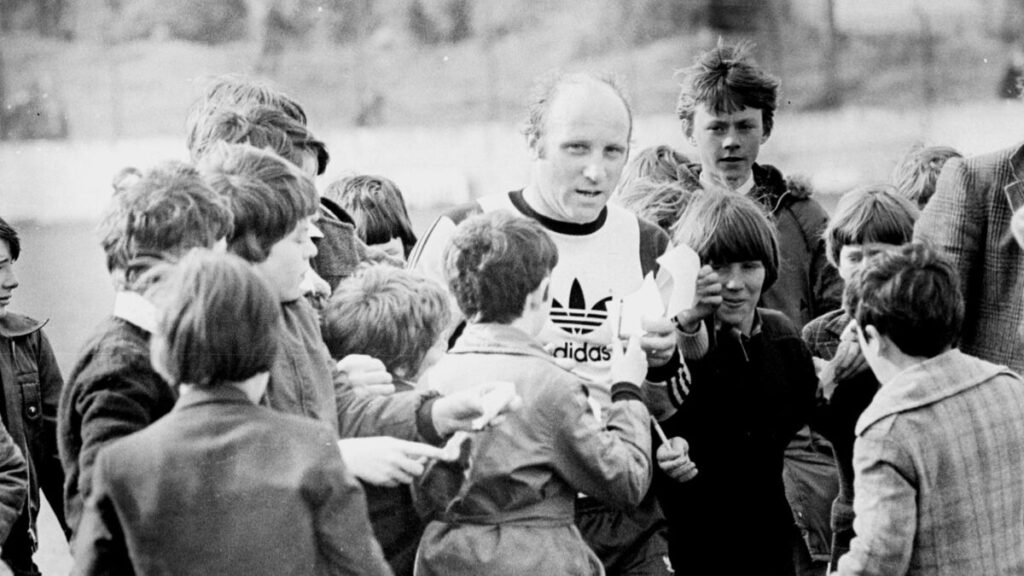

En 1977-1978, Cork Celtic tente de se relancer en cherchant à obtenir un bail plus long sur son stade de Turner’s Cross afin de développer le stade et de trouver de nouvelles sources de revenus. Mais les tractations juridiques tournent court et aucune amélioration n’est réalisée. Bobbt Tambling est parti entrainer Waterford et l’équipe continue de sombrer au classement, les rivaux d’Hibs viennent de disparaitre, le stade peine à acceuillir 100 personnes et l’avenir du football à Cork s’annonce une nouvelle fois morose. Cependant dans un dernier espoir, les dirigeants parviennent à faire venir une autre star du mondial 1966, sauf qu’elle était opposée à Hurst sur le terrain, le légendaire Uwe Seeler. L’ancien capitaine de la RFA, a disputé un match sous le maillot du Cork Celtic face aux Shamrock Rovers à Turner’s Cross, le dimanche 23 avril 1978. Âgé de 41 ans, mais encore redoutable buteur fort de plus de 400 réalisations avec son club de toujours, le Hambourg SV, Seeler avait été invité avec son coéquipier Franz Hoenig dans ce qu’il pensait être une simple rencontre amicale. Présents à Cork pour représenter la marque Adidas, les deux hommes ignoraient qu’ils auraient en réalité affaire aux futurs vainqueurs de la coupe. À la pause, l’Allemand doit se demander dans quel guêpier il s’est engagé, alors que Celtic regagne les vestiaires mené 3-0 après des buts de Steve Lynex, Ray Treacy et Mark Meagan. Mais l’international à la classe intacte et fait parler son talent légendaire. D’abord à la 57e minute, lorsqu’un ballon renvoyé par la défense et remis de la tête par McDaid lui parvint dos au but : Seeler pivote sur son talon gauche, la balle passant par-dessus son épaule, et, en se jetant de côté jusqu’à se retrouver parallèle au sol, décoche une volée du droit splendide dans le petit filet d’O’Neill, vingt mètres plus loin. Revigoré, Cork Celtic repart à l’assaut et trouve une nouvelle fois son sauveur. Sur un centre en retrait de Carl Humphries, Seeler fait rugir Turner’s Cross en inscrivant un second but d’une bicyclette somptueuse. Tout le stade croit alors à un improbable retour, mais l’Allemand, prêt à frapper une troisième fois, est contré par un coéquipier. L’élan est brisé et un cadeau défensif offrit à Treacy un quatrième but pour les Rovers, avant que Lynex et Paul Myers n’alourdissent la note en fin de partie, pour une victoire 6-2 des Dublinois. Le lendemain, le Cork Examiner écrivait que les deux chefs-d’œuvre de Seeler resteraient « gravés dans les mémoires quand tout le reste serait oublié ».

Les soucis juridiques empêchant toute rénovation, le terrain se dégrade, au point d’être déclaré inapte pour la saison 1978-79. Le club déménage alors à Flower Lodge, mais ses relations tendues avec la Ligue et la FAI finissent par provoquer son exclusion à l’été 1979. Malgré une dernière tentative pour rejoindre la Munster Senior League, la porte se ferme définitivement et, en 1980, le Cork Celtic abandonne son bail, disparaissant dans un silence amer après avoir fait vibrer Cork durant deux décennies.

De l’éphémère Albert Rovers à l’actuel Cork City FC

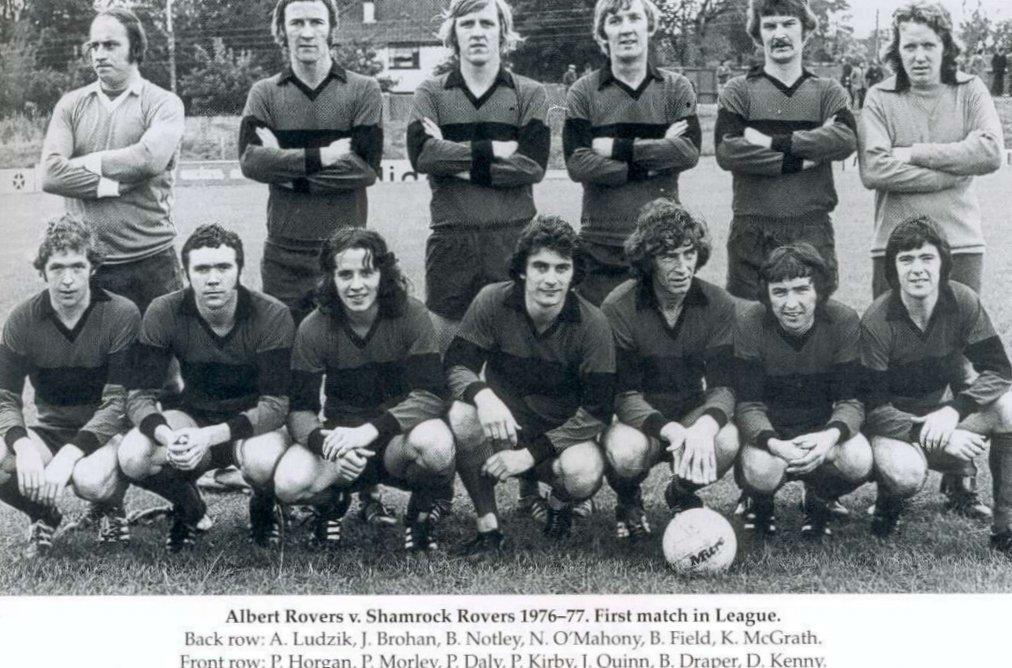

Après la disparition du Cork Celtic vous pourriez croire que pour la première fois depuis 1924, aucun club ne fera partie de la première divison irlandaise. Et bien c’est faux, Cork est un phénix , il ne faut pas l’oublier. C’est ainsi qu’à la disparition de Cork Hibernians au terme de la saison 75-76 un autre club fut prend sa place et poursuit l’aventure au plus haut niveau, Albert Rovers F.C. Fondés en 1946, les Rovers avaient déjà brillé à l’échelle régionale, mais leur aventure nationale reste terne. En six saisons, ils ne firent jamais mieux que 9e. A la disparition du Cork Celtic, l’Albert Rovers deviendra Cork United. Bobby Tambling y terminera sa carrière et d’autres stars feront de courts passage dans l’équipe comme l’ex international irlandais Miah Dennehy, l’ancien vainqueur de la FA Cup avec Chelsea, Ian Hutchinson et la légende de Liverpool et joueur le plus capé de l’histoire du club, Ian Callaghan. Le palmares ne sera constitué que des trophées régionaux avec trois coupes du Munster. Le club connu une fin piteuse : après avoir organisé un match amical coûteux contre Manchester City en décembre 1981, ils’enfonce dans les dettes, incapable de payer les 8 000 £ promis aux Anglais. En conséquence la Ligue les exclut définitivement au terme de la saison 81-82, le club disparait et Cork connaîtra deux ans sans club en première division.

Il y eut bien des jours sombres dans le Cork des années 1980, quand tout semblait perdu. Le pays est miné par le chômage, l’émigration et la chute brutale du niveau de vie. Sur les rives de la Lee, la situation est aggravée par la fermeture de Ford, Dunlop et Verolme, qui privent plus de 2 000 personnes de travail. Après deux années sans club majeur le Cork City fut fondé en 1984, au plus fort de la crise économique dans une ville au taux de chômage proche des 25%. Le nouveau Cork City s’installe à Turner’s Cross. Les débuts sont modestes dans cette ville en crise : un match de Coupe Munster contre Avondale United disputé devant une poignée de spectateurs seulement.

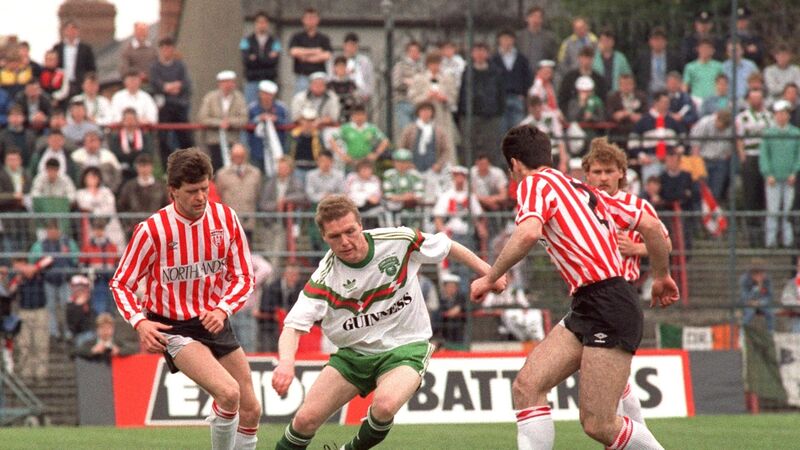

Cependant, une effervescence culturelle inattendue se mêle au renouveau du football local. Les loyers peu élevés permettent aux jeunes de trouver facilement des espaces pour répéter, et dans ce climat de chômage et d’ennui, une scène musicale vibrante émerge : les Sultans et les Frank and Walters y trouvent leur place, donnant naissance à des tubes comme Afterall. Les week-ends, lorsque les répétitions se terminent, ces mêmes jeunes se dirigent vers Turner’s Cross pour suivre les premiers exploits de Cork City, créant un lien unique entre musique et football. Morty McCarthy se souvient que les soirées se déroulaient entre le Sir Henry’s, le Liberty Bar et la Shed du Cross, où amis et fans se retrouvaient pour vivre ensemble la passion du ballon rond. Cette jeunesse, jusque-là exclue des grandes tribunes, s’enthousiasme pour les premiers succès du club : la campagne victorieuse de la Coupe de la Ligue 1987-88, ponctuée par la victoire 1-0 contre Shamrock Rovers grâce à un but de Kieran Myers, attire 3 500 spectateurs et marque le début d’une véritable adoption de Cork City par les jeunes de la ville. Soudain, des adolescents de 17 ou 18 ans peuvent suivre leur équipe, encourager la Rebel Army et s’approprier un club qui devient le cœur battant de la jeunesse locale, donnant le ton pour les années à venir.L’équipe, portée par cet engouement, atteint la finale de la FAI Cup en 1989, perdue contre Derry City après un replay. Cette campagne leur ouvre malgré tout les portes de l’Europe, avec une première confrontation face aux Soviétiques du Torpedo Moscou en Coupe des vainqueurs de coupe (défait 6-0 en cumulé).

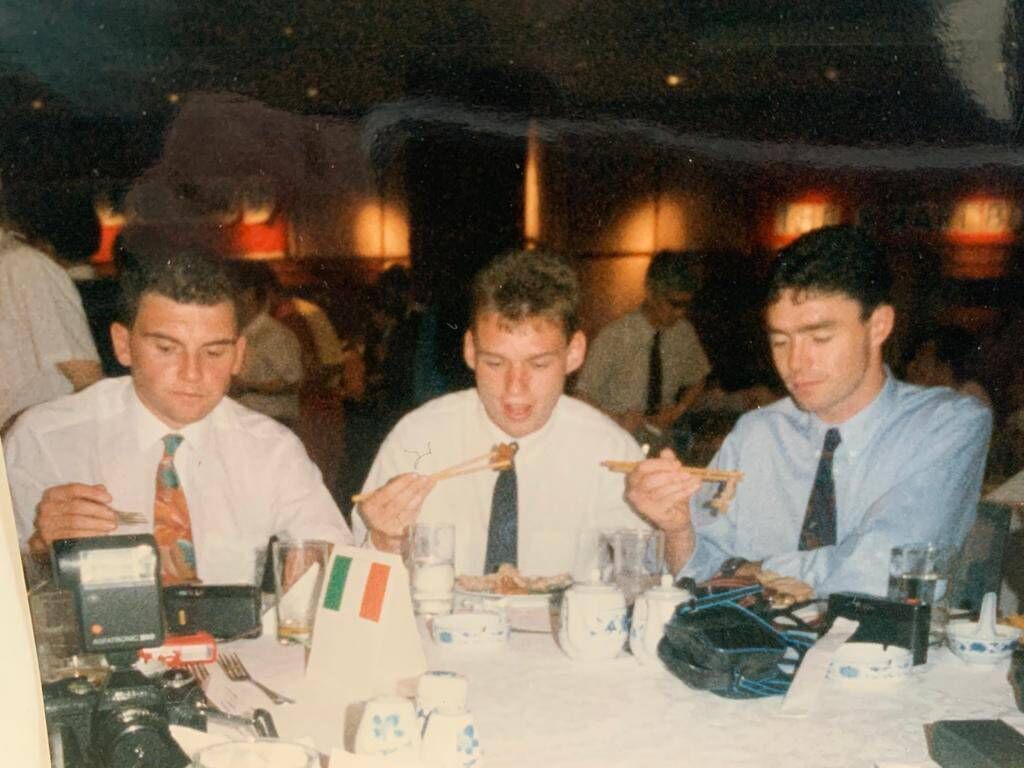

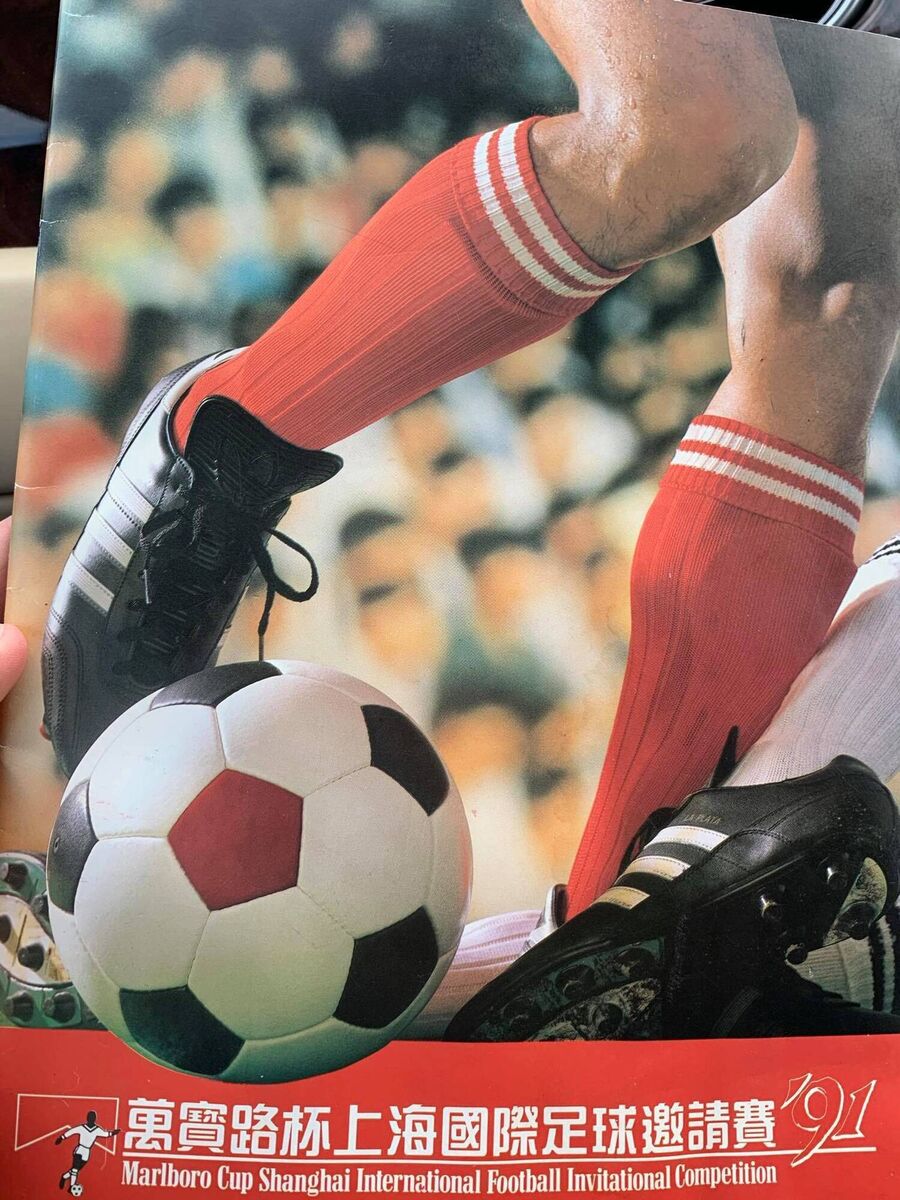

Le retour de Cork City sur la scène européenne constitue un véritable souffle d’enthousiasme pour la ville et le club est tout près de décrocher son premier titre mais tombe face à Dundalk le lors du match décisif du championnat, le dernier jour de la saison 1990-91 à Turner’s Cross. Cette deuxième place offre néanmoins au club une place en coupe UEFA l’année suivante. Pour se préparer à cette échéance européenne, la Rebel Army se rend en Chine afin de participer au Marlboro Shanghai International Football Tournament. Trois semaines intenses les attendent, avec des rencontres face à l’équipe olympique chinoise et à la sélection nationale polonaise. Le dernier jour du séjour, le club apprend qu’il affrontera le Bayern Munich en Coupe de l’UEFA. « Noel Spillane appelle l’hôtel pour nous annoncer le tirage contre le Bayern Munich. Les joueurs sont à la piscine et je leur dis que c’est un mauvais tirage », raconte l’ancien président Pat O’Donovan. « Ils font la tête… puis j’annonce Munich et tout le monde se met à sauter de joie ! »

Cork City enchaîne une série de matches amicaux pour se préparer, affrontant notamment le géant écossais Celtic, victoire 2-0 ! Ce succès donne confiance à l’équipe avant son premier match officiel de la saison contre Waterford en Coupe de la Ligue d’Irlande. Au moment d’affronter le Bayern, la formation n’a concédé qu’une seule défaite officielle cette saison. Le match se joue à Musgrave Park. Dès le matin, la foule se presse pour voir les géants allemands, venus réaffirmer leur statut de poids lourds du football mondial. Le Bayern vient de se faire ravir le titre de Bundesliga par le FC Kaiserslautern, mettant fin à leur quête d’un triplé national, et cherche à atteindre sa première finale européenne depuis 1976. City mesure l’enjeu et prend l’initiative. À la 27ᵉ minute, Barry récupère le ballon au milieu de terrain, s’élance et frappe au but. Malgré l’intervention du gardien, le ballon termine au fond des filets et Cork City ouvre le score. La scène et les célébrations sont retransmises à travers l’Europe par Eurosport. La joie est immense, et même l’égalisation de Stefan Effenberg ne parvient pas à entamer l’enthousiasme des supporters. Le match retour à Munich se solde par une défaite 2-0, mais ce résultat n’altère en rien la portée de l’événement.Ce moment marque une étape cruciale pour Cork City, qui s’affirme comme une formation capable de briller au niveau international et de faire vibrer une ville entière autour de son équipe.

Lorsqu’ils abordent la saison 1992-1933 sous la houlette de Noel O’Mahony, le club ne compte qu’un seul trophée mais cette saison l’ambition est d’être sacré champion. Le début de la saison est prometteur : une victoire 3-0 à St Colman’s Park contre Sligo Rovers grâce à Liam Murphy, Johnny Glynn et Pat Morley. Mais le scénario se complique dès le premier déplacement à Dalymount Park, où City s’incline lourdement 4-1 face aux Bohemians. Les succès s’enchaînent ensuite face à St Patrick’s, Waterford et Drogheda United, permettant aux Rebels de rejoindre Bohs en tête du classement avant le duel crucial contre Derry City au Brandywell. Un centre précis de Glynn permet à Morley d’inscrire l’unique but de la rencontre et d’offrir à Cork City une avance précieuse. Le jeune attaquant confirme ensuite son talent en inscrivant deux nouveaux buts contre Bray Wanderers, propulsant City en tête du championnat pour la première fois, alors que les Bohs ne font qu’un match nul contre Limerick. Toutefois, la suite s’annonce périlleuse : une lourde défaite 6-2 contre Shelbourne, réduit l’écart entre les prétendants et transforme le championnat en une course au sprint haletante, avec Dundalk et St Patrick’s toujours en embuscade. La dynamique des Rebels est relancée par l’arrivée de Declan Roche début novembre, auteur de buts décisifs face à Dundalk. Le club enchaîne une série de six matches sans défaite avant d’être stoppé par St Patrick’s fin novembre, laissant trois équipes ex-aequo en tête du classement. Le tournant survient début janvier 1993 avec la victoire 2-1 contre Shelbourne, où Morley et Glynn inscrivent les buts salvateurs. Morley porte alors son total de la saison à 15 réalisations, consolidant la première place des Rebels avec un avantage sur les Bohs. La ligue introduit un nouveau format en janvier, divisant le championnat en Play-Off A et B, plaçant Cork City dans un groupe relevé avec les Bohemians, Derry, Shelbourne, Dundalk et Limerick. À quatre journées de la fin, cinq équipes se tiennent en un seul point, annonçant une fin de championnat historique…

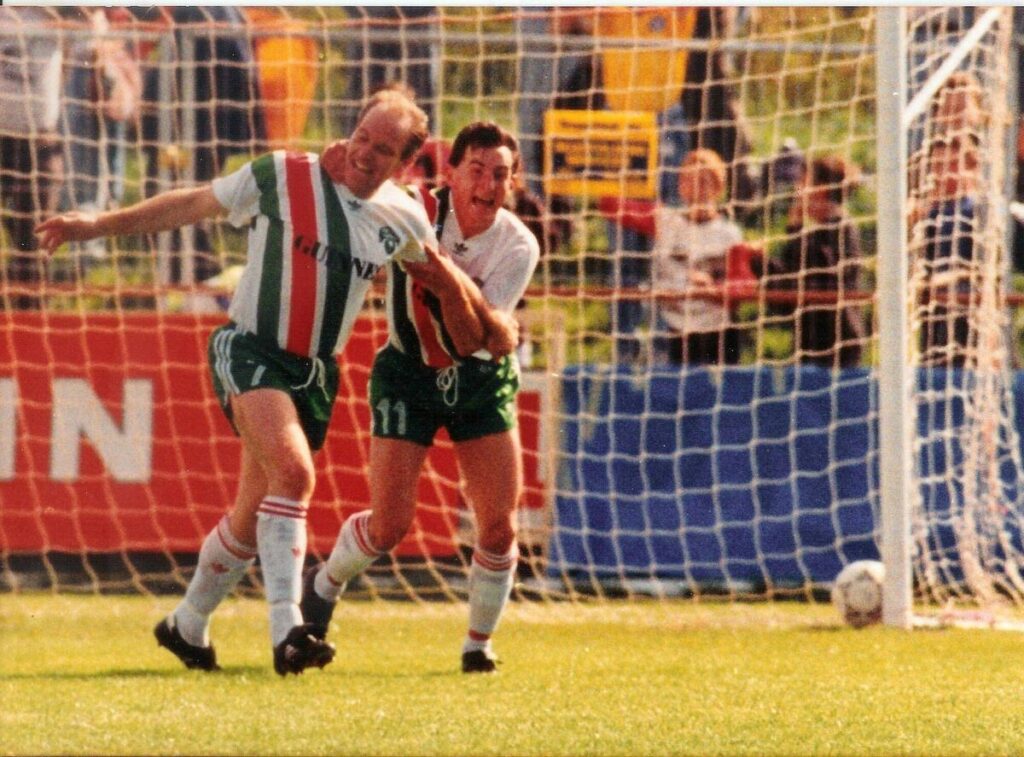

Le dénouement s’annonce inédit : un triple play-off doit départager City, Bohs et Shelbourne. Après une première victoire sur les Bohs, suivie d’une défaite face à Shelbourne, le suspense reste total. Le 22 mai, au RDS, une victoire suffira à consacrer Cork City pour la première fois champion de première division. Les buts de Morley, Dave Barry et Paul Bannon à la 74e minute offrent aux Rebels un triomphe 3-2 retentissant, mettant fin à une saison incroyable et livrant aux supporters de Cork l’un des dénouements les plus mémorables de l’histoire du football irlandais. Le lendemain, The Echo résume l’exploit immortalisant ce moment d’anthologie en titrant : « The First Noel, 9-year-old club bridge 19-year gap » faisant référence au fait que Cork City, en seulement neuf ans d’existence, remporte le championnat et met fin à une attente de 19 ans pour un titre majeur pour un club de Cork.

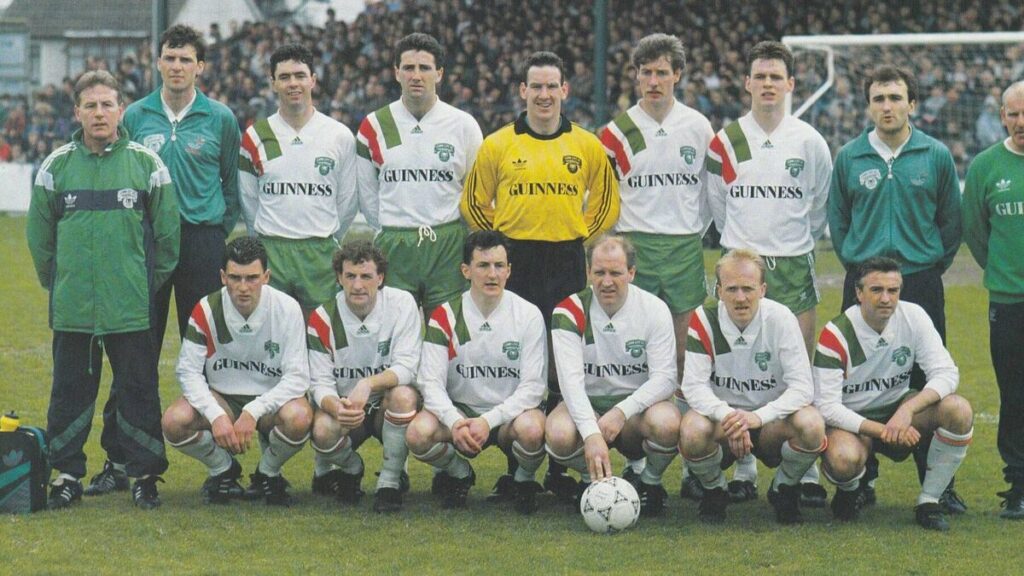

Debout: : Tim Carey (physio), Johnny Glynn, Cormac Cotter, Declan Hyde, Phil Harrington, Paul Bannon (RIP), Stephen Napier, Philip Long, Tony O’Sullivan (entraîneur)

Accroupis : Pat Morley, Gerry McCabe, John Caulfield, Dave Barry (capitaine), Liam Murphy, Mick Conroy

Le club a du mal à confirmer son premier titre de champion mais peut compter sur un Dave Barry au sommet de sa forme pour rafler la première FAI Cup de son histoire en 1998. Lors de la saison 2004, Cork voit une nouvelle fois un titre lui échapper lors de la dernière journée du championnat, une saison pourtant mémorable en Europe avec un parcours mémorable en Intertoto Cup, éliminant Malmö et Nijmegen et devenant la première équipe irlandaise à atteindre les quarts de finale d’une compétition européenne. En 2005, l’équipe se montre prête à relever tous les défis. La composition reflète cette ambition : Mick Devine dans les buts, vif et réactif, Liam Kearney sur l’aile, et Dan Murray dirigeant la défense aux côtés d’Alan Bennett. City remporte la Munster Senior Cup, progresse au premier tour de l’UEFA Cup contre FK Ekranas et Djurgårdens, et atteint sa première finale de FAI Cup depuis sept ans. Le 18 novembre 2005, le titre se joue lors de la dernière journée face à Derry. City ouvre le score après 18 minutes grâce à John O’Flynn sur un centre de George O’Callaghan. Peu après, Liam Kearney inscrit le deuxième but sur une passe de Denis Behan, scellant pratiquement le sort du match. Derry tente de réduire le score, mais Mick Devine veille dans les buts et repousse une tête de Paddy McCourt et un coup franc de Killian Brennan sur la barre transversale dans les dernières secondes. Le coup de sifflet final marque la fin d’une saison parfaite pour Cork City, et des centaines de supporters envahissent le terrain pour célébrer avec l’équipe. Ce sacre intervient dans un contexte exceptionnel, marquant le quatrième titre pour un club de la ville en trois mois, après le « Rebel Treble » composé du titre national en Hurling, du titre national en camogie et du titre de l’équipe féminine de football.

Peu de temps aprés le titre national, la malédiction financière des clubs de Cork frappe à nouveau à la porte. Le club est rapidement vendu à un fonds de capital-investissement, Arkaga. En un an seulement, plus de 800 000 € de dettes s’accumulent, des mesures drastiques de réduction des coûts sont mises en place, et City se voit pénalisé de 10 points avant le début de la saison. En octobre 2008, l’acquisition du club par un autre homme d’affaires, Tom Coughlan, est validée par la Haute Cour, mettant fin à la procédure d’examinership. Mais la situation financière reste précaire et s’aggrave progressivement, forçant Coughlan à démissionner au début des années 2010 et le club est rétrogradé. Pour résumer, après la création officielle d’un nouveau club — la propriété des droits de Cork restant entre les mains de l’investissement initial — la nouvelle structure, Foras (Friends of the Rebel Army Society), lance Cork City FORAS Co-op en First Division jusqu’à ce que les droits soient rachetés un an plus tard. Le modèle de propriété des supporters semble porter ses fruits. Après avoir remporté la First Division lors de la dernière journée de la saison 2011, le club progresse progressivement, jusqu’à la saison 2017 où il enchaîne 22 matches de championnat sans défaite. Avec des joueurs de qualité comme Sean Maguire (parti en Angleterre en milieu de saison), la Rebel Army domine la ligue et remporte le doublé coupe-championnat après une saison presque parfaite. La fin de la décennie voit émerger une intense rivalité avec Dundalk, les deux clubs se disputant les premières places et les finales de coupe, incarnant la domination du football irlandais à cette époque. Toutefois, la réussite est éphémère : en 2020, Cork termine dernier du championnat, et retrouve la First division. Le club a retrouvé l’élite en cette saison 2025 mais va faire son plus beau clin d’oeil à Metz en prenant l’ascenseur puisqu’il est bon dernier à 11 points du barragiste Waterford et qu’il reste seulement 4 matchs à jouer.

Voilà qui termine la longue ballade sur l’histoire du football à Cork, une ville façonnée autant par les crises financières que par sa passion pour le ballon. Des cendres de l’incendie de 1920 s’est élèvé un phénix, portant sans relâche le football à la vie et embrasant de pour toujours le cœur de la ville.

Cork, son ciel gris, sa pluie, son accent imbitable, et ses tournois de beer pong le mardi soir au Old Oak. Elle a quand même plus brillé avec Cillian Murphy et Rory Gallagher qu’avec ses équipes de foot.

Certes mais après Dublin, la ville de Cork est quand même celle qui compte le plus de titres en Irlande ! (Même si c’est à des années lumières du total dublinois)

Relu!

Rien de bien malin à ajouter, juste appuyer le sentiment déjà exprimé (je ne sais plus où) d’un foot évidemment ultra-dominé par la scène dublinoise.

A ce propos, rapide tour d’horizon des grands joueurs irlandais (je mets de côté ceux de complaisance, nés en Angleterre ou Ecosse mais récupérés sous Jack Charlton) : à peu près tous issus de Dublin, évidemment……………et pour le reste, s’illustre un coin d’Irlande que je n’aurais pas soupçonné : le très provincial et périphérique Donegal évoqué plus bas!

En sont issus en ligne directe, en effet : Shay Given et Pat Bonner, les deux grandes figures du keeping sud-irlandais!

Quelqu’un sait si ça ne tient qu’au hasard? Ils sont chronologiquement proches, c’est tentant d’imaginer une forme ou une autre de filiation.

Donegal, dans mes souvenirs : c’est vraiment un bled, une place et une dizaine de rues y convergeant.. Etonnant.

Ne nous fais pas languir avec ton soleil brésilien, Cebo ! D’ailleurs, t’es toujours à São Paulo ?

Cork ne m’a pas marqué, bizarrement je n’en garde aucun souvenir ou presque, à l’inverse de Galway par exemple. Peut être parce que nous arrivions du ring of Kerry et que nous avions fait le plein d’images ?

Hurst ne dispute que trois matchs : c’était une pige courte qu’il avait monnayée, à l’image de Bobby Charlton à Waterford, ou est ce une autre raison qui explique la brièveté de son séjour ?

Pour Hurst il y a une autre raison, il avait déjà signé aux Seattle Sounders et voulait garder la forme jusqu’à son départ pour les Etats Unis. Avec les connexions de Tambling et les courtes piges de star dans le championnat , son arrivée pour quelques matchs vu vite réglée. C’est pour ça qu’il laisse un très bon souvenir à ses coéquipiers, à l’instar de ceux venus chercher l’argent il a vraiment pris le job au sérieux !

« Mardyke » sonne tellement flandrien.. Tu sais d’où procède ce nom? Je peine à croire que des Flamands, même s’ils ont voyagé plus qu’on ne croit, se soient aventurés jusque-là (ils cabotaient en général).

C’est parce qu’avant, la zone qui est aujourd’hui appelée » Mardyke » était constituée de terres basses et marécageuses situées entre les deux bras de la rivière Lee. Et ces terres étaient souvent inondées donc ils y ont construit une digue !

Le mot “mar” est dérivé de marsh (marais) et je te le donne en 1000, le mot m anglais “dyke” vient de l’ancien néerlandais dijk et de l’ancien anglais dic, pour dire “digue”.

Fun fact: le Mardyke a déjà accueilli les All Blacks, en 1954 contre le Munster.

C’est aujourd’hui le centre sportif the l’université de Cork et c’est un endroit vraiment mignon pour se ballader. Terrain de cricket aussi où on peut voir des matches par dessus la barrière d’entrée l’été.

A mon petit jeu consistant, depuis le début des hostilités, à essayer d’identifier l’un ou l’autre joueurs dont j’aie déjà entendu parler, je crois bien n’avoir à ce point été démuni depuis le début de la série!

Heureusement que des Seeler, Best ou Hurst passèrent par là, sinon.. 🙂

Idem. Pas moyen de faire le malin. Haha

Bon, ok : officiellement c’est fini, ça s’arrête là.. mais y aura-t-il un bonus consacré à cette équipe?

https://www.youtube.com/watch?v=l6bFxh2cnzU

C’était Bobby Tambling, le meilleur buteur de Chelsea ? Je pensais que c’était Peter Osgood…

Oui c’était bien lui ! 202 goals..

Mise à part United, dans quel club Best a-t-il un peu brillé ? Fulham à la limite…

Qui était la voix du sport irlandais ? Je pense à Bill Mc Laren, un inimitable accent écossais qui commentait les matchs du Tournoi des 5 nations. Leur Couderc à eux.

Incontestablement Michael O’Hehir qui fut la voix des sports Gaéliques à la radio de la fin des 1930s jusqu’au 1980s, avec des petites piges en hippisme.

En foot à la télé, ce sont surtout les mecs en studio qui sont les stars plutot que les commentateurs qui sont plus en retrait. Et là les mousquetaires s’appellent Bill O’Herlihy (fin 1970s-2018, il décède peu après avoir pris sa retraite à l’issue de France-Croatie) et ses acolytes Eamon Dunphy et Johnny Giles depuis la fin des 1970s, début 1980s. A un degré moindre Liam Brady depuis la fin des 1990s. Tous on pris leur retraite a la fin des 2010s.

Pas besoin de te les présenter – surtout les deux derniers – mais je vais te donner quand meme mon avis.

Bill: rien à dire, le mec était parfait dans son role d »host’ et était surtout connu pour son ‘okey dokey’ et son mot d’au revoir, ‘we’ll leave it there’.

Eamon: se fit connaitre en tapant fort sur la séléction en 1990 alors que le pays était dans l’euphorie totale. Il pensait que l’Irlande avait les armes pour jouer au foot et non pas pour du gros kick n rush. Grande gueule, le genre de mec qu’on aime détester. Les gens l’ont méprisé quand il avait raison et adulé quand il avait tort – comme Pétain. A une connaissance limitée du foot international mais il est intègre.

Johnny: excellent joueur avec le Leeds de Davie, a connu Eamon quand ils étaient au Rovers fin 1970s. Plus en retrait, plus dans l’analyse. Bien meilleur que Dunphy le dynamiteur, mais au final pèche quand meme par manque de connaissance du football international (mis à part les gros clubs) et Irlandais (rien à voir avec un Brian Kerr par example). Bref, les deux sont vraiment estampillé Premier League. D’un point de vue personnel, j’ai quand meme un dent contre lui depuis qu’il a publié un livre, ‘the Great and the Good’ ou un truc dans le genre. Platoche n’est pas un ‘great’ selon lui, parce qu’une fois, quand la France a joué l’Irlande à Dalymount, il n’avait pas été excellent. Donc il n’est que ‘good’.

Brady: le meilleur des trois compères, qui avait pas mal d’info sur Arsenal (vu qu’il y bossait aussi) et une meilleur connaissance du foot international. Mais a toujours été la troisième roue du carrosse et un apoint de luxe à Dunphy et Giles.

Pour les mecs de terrain, Brian Kerr est bon mais se plaint tout le temps de l’arbitre. Le pire reste Ronnie Whelan, un vrai robinet d’eau tiède.

Dans l’argile je n’ai pas parlé des Cobh Ramblers, car ce n’était pas lié à un club faisant directement partie de Cork , mais il s’agit bien d’un club d’une petite ville du comté de Cork ou a débuté Roy Keane et qui gagna plusieurs FAI Cup dans les années 80. Ils vont peut être revenir en LOI, ils sont actuellement deuxième de first division derrière Dundalk !

Oui, je m’attendais à voir passer Roy Keane, je le savais natif du coin..mais en fait il n’a jamais joué pour Cork, j’ignorais.

Cobh, c’est l’avant-port de carte postale (un peu surfait..), là où le Titanic posa une dernière fois ses fesses avant de rencontrer son destin.

La cathédrale avec charpente en bois apparente est pas mal quand même.

Article bienvenu, juste au moment où Cork retrouve la finale de la coupe, après leur net et surprenant succès face à Shels (avec un but de Sean Maguire, revenu au club cette année).

Quelques remarques personelles:

– Souvenir de cette belle équipe en 2015-6-7 avec des matches d’Europa League en Juillet avec un pote. Marcher du centre jusqu’à Turners Cross par une belle soirée d’été et ensuite revenir prendre un verre à l’Abbot’s Ale House. Happy days indeed. Et la finale de la coupe face à Dundalk en Nov. 2017. Un froid de canard, et Achille Campion (que j’ai découvert à l’occasion) qui égalise dans la prolongation. Victoire aux t.à.b. Super souvenir de Lansdowne Rd – mon seul en soccer.

– On remarquera quand meme la difficulté pour un club de foot de se maintenir à Cork. Ce n’est pas une ville avec une grosse population et le poid du GAA et rugby au sein de la ville meme (Nemo en foot, Glen, ‘Rock, Sarsfields en hurling) est tel que c’est dur pour un club de se maintenir quand les résultats vacillent. Toute la campagne avoisinante est GAA et donc là encore peu de personnes se déplacent et les classes moyennes sont à fond derrière Munster rugby. Il y a Cobh bien entendu, un bastion du soccer, mais qui a lui aussi son club semi-pro.

De manière générale, et comme indiqué dans cette série, on remarquera qu’en dehors de Dublin, c’est très difficile d’avoir des clubs qui durent parce qu’ils se sont développés dans les interstices laissés par le GAA ou le rugby. Il y a non seulement moins de spectateurs/consommateurs/investisseurs, mais aussi une tradition de soccer bien moins ancrée.

– Finalement, pour répondre à Verano, je te comprend tout à fait quand tu explique n’avoir pas été impressionné par Cork. Galway est bien plus mignonne. Mais Cork est surtout percue comme la porte d’entrée du Wild Atlantic Way. On y passe un jour et après pfiuuu on part vers West Cork. Crosshaven, Kinsale, Clon et Inchydoney, et finalement, graal ultime, Baltimore. Le lendemain, le ring of Beara, et ensuite ring of Kerry, et ensuite le Burren de Clare pour arriver à Galway. Ma préférence reste Achill Island, mais je n’ai jamais poussé plus haut vers Donegal. Ca vaut son pesant de cacahuètes il parait. De manière plus générale, je pense que l’Irlande est surestimée niveau atmosphère et paysages. Le tourisme s’est largement développé par nécéssité économique depuis les 1980s et le rapport qualité prix est bien moyen honnetement. Dieu merci qu’il y ait des millions d’Américains qui se gargarisent de revoir leur terre ancestrale. Je pense que l’Ecosse a au moins aussi bien à offrir mais souffre d’un déficit de publicité.

Le Donegal est formidable, dans mon top 3 pour l’Irlande..mais le fait qu’on n’y croise vraiment pas grand-monde (zéro tourisme de masse) a dû jouer aussi.

Et je n’ai jamais accroché aux villes irlandaises, même Galway. Les petits ports paumés m’y comblaient d’aise par contre – je note Baltimore, connais pas du tout.

L’Ecosse est incontestablement plus belle, même en termes de patrimoine urbain, y a pas photo entre les deux pays. Mais y a un côté waïkawaï que j’aime bien en Irlande, c’est quand même fort attachant.

Vu le niveau actuel du Baník, pas sûr que Cork perde s’ils s’affrontent maintenant !

Je ne sais pas si c’est toujours le cas, mais Cork était il y a 10-15 ans blindée de Français : étudiants et travailleurs. Ça a peut-être changé ?

D’étrangers en général.

C’était un grand classique il y a 30 ans : y partir parfaire son anglais tout en étant payé (le secteur des call centers y était particulièrement florissant).

Sur l’histoire récente, la chute a été brutale après le doublé. Encore une fois pour des problèmes financiers, avec le FORAS qui a lâché (il était question de mauvaise gestion et de s’être vus trop beaux en surestimant les rentrées en plein succès). Si je me souviens bien, il y a eu une embrouille avec la prise de participation du proprio du club de championship anglais de Preston (où était parti Sean Maguire). Je crois qu’il y a eu des doutes sur l’autorisation de réinscription dans le championnat et le club a fini par sombrer. Ils ont fait une première « messine » et sont bien partis pour récidiver. Vendredi encore, pour la demi-finale de FAI Cup (gagnée à la surprise générale face au St Pat’s de Stephen Kenny), les supps affichaient une grande banderole s’en prenant au proprio actuel. History repeating dans cette ville où les clubs ont quand même une espérance de vie assez faible. Si on regarde juste vite fait les tableaux, on voit le nom de Cork régulièrement, mais en fait, comme tu le décris, les clubs se sont succédés.