« Je suis Brésilien, j’ai de l’or,

Et j’arrive de Rio-Janeire

Plus riche aujourd’hui que naguère,

Paris, je te reviens encor ! »« Le rondeau du Brésilien », acte I, scène 12 de La vie parisienne de Jacques Offenbach, 1866

La France du football était alors une nation prestigieuse, en dépit de résultats plutôt médiocres : elle avait participé à tous les championnats du monde et Jules Rimet présidait la FIFA depuis 1921. Elle obtint donc de n’avoir à jouer que deux matchs pour se qualifier au Brésil, une confrontation aller-retour contre le vainqueur du duel Yougoslavie-Israël. Ce fut la Yougoslavie qui s’imposa largement devant l’Etat fraîchement indépendant d’Israël (11-2 sur l’ensemble des deux matchs).

Si le bilan des précédentes rencontres entre la France et la Yougoslavie était à l’avantage de la première (trois victoires à deux), cette fois-ci les Français n’en menaient pas large. Vaincus par les Suédois en finale du tournoi de football des Jeux de Londres (1-3), les Yougoslaves avaient ébloui l’Europe un an plus tôt. Ils pratiquaient un football très technique qui semblait largement supérieur à ce que les Français étaient en mesure d’offrir. Ainsi, la veille du premier match à Belgrade, la presse yougoslave promettait une victoire par deux ou trois buts d’écart quand la presse française espérait – sans trop y croire – un match nul.

Autant dire que le match nul effectivement obtenu (1-1) fut une surprise. D’autant plus que l’année 1949 avait été celle des grandes manœuvres au sein du football français : Rimet avait cédé sa place de président de la 3FA à Emmanuel Gambardella, et Gabriel Hanot s’était mis en retrait au bénéfice de Paul Nicolas, nouveau directeur de l’équipe de France.

Depuis 1945, en effet, l’équipe de France était dirigée par le journaliste (et ancien international) Gabriel Hanot, officiellement conseiller technique du sélectionneur Gaston Barreau. Hanot avait alors promu un WM accordant une grande importance au physique. Des voix s’élevaient cependant contre cette tactique, notamment celle de Paul Nicolas (président du Groupement des clubs autorisés, l’ancêtre de la Ligue de football professionnel). Ce dernier entendait promouvoir un football technique et offensif.

Nommé directeur de l’équipe de France le 22 août, au sein d’un comité de sélection comprenant Gaston Barreau et Jean Rigal, Paul Nicolas eut peu de temps pour mettre en œuvre ses idées tactiques. Le match à Belgrade avait lieu le 9 octobre et, après un match de préparation contre l’Austria Vienne (victoire 4-1) le 29 septembre, l’équipe de France s’envola pour Belgrade via Bruxelles et Munich (où les joueurs passèrent la nuit dans des baraquements militaires).

Contraint d’adopter une sorte de WM souple, avec marquage en zone au milieu de terrain, et de pratiquer un football essentiellement défensif et physique, Paul Nicolas présenta face aux Yougoslaves un onze dont il n’attendait à peu près rien. Néanmoins, face aux permutations incessantes des attaquants adverses, les Français tinrent bon et Henri Baillot, en deuxième mi-temps, répondit à l’ouverture du score de Željko Čajkovski.

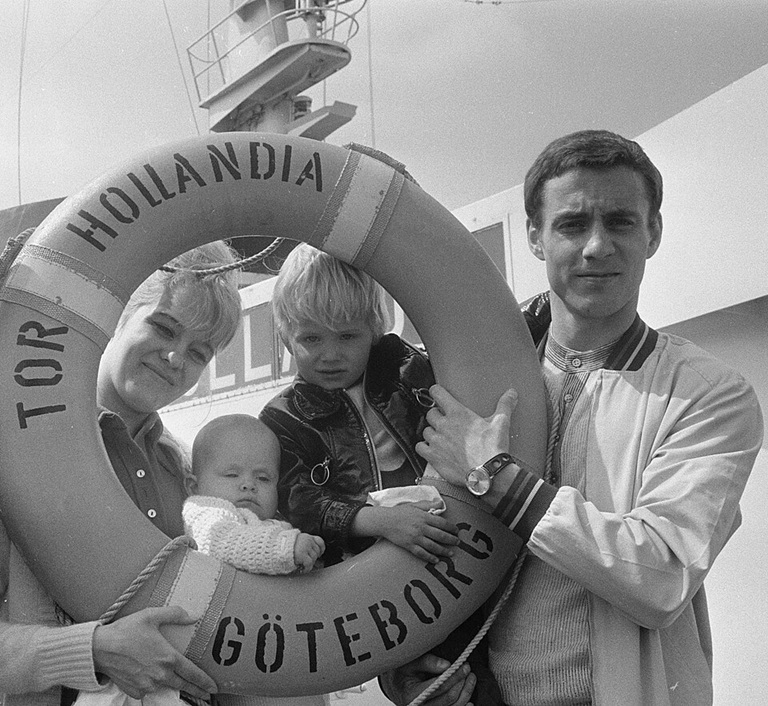

Le match retour eut lieu trois semaines plus tard, deux jours après la mort de Marcel Cerdan. Cette tragédie, moins de six mois après le drame de Superga, rappelle la dangerosité des voyages en avion dans cette fin des années 1940. Une dangerosité qui confina à la phobie chez le talentueux milieu de terrain du Racing de Paris, Roger Gabet. Refusant de prendre l’avion, il ne fut plus convoqué en équipe de France après mai 1949 : pourquoi utiliser un joueur qui, de toute façon, ne pourrait pas être du voyage au Brésil ?

N’ayant pas eu beaucoup plus de temps pour préparer le match, Nicolas opta donc une fois encore pour une tactique défensive. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le résultat fut identique à celui du match aller : Henri Baillot ouvrit le score et Stjepan Bobek égalisa juste avant la mi-temps. Il fallait donc recourir à un match d’appui pour départager les deux équipes, il fut programmé à Florence le 11 décembre.

Pour ce match décisif – pas plus que pour les deux précédents –, les sélectionneurs n’entrevirent l’utilité de réunir sur une période assez longue les joueurs de l’équipe de France afin de préparer moralement et tactiquement le groupe. En effet, Gaston Barreau et Paul Nicolas étaient d’anciens internationaux de valeur qui n’avaient jamais dirigé un club et n’étaient pas des entraîneurs. Ils n’avaient aucun diplôme et n’avaient suivi aucune formation. Ainsi, alors que les Français n’arrivèrent en Italie que le vendredi soir, les Yougoslaves avaient déjà joué un match de préparation contre les jeunes de la Fiorentina le mercredi dans le stade où allait se dérouler le match éliminatoire. La préparation n’était donc pas la même, et Gabriel Hanot ne se fit pas prier pour le faire remarquer dans L’Equipe du 10 décembre : « amie des départs attardés et des voyages de dernière heure, l’équipe de France est rassemblée ou arrive à pied d’œuvre l’avant-veille, voire la veille de la rencontre. Elle se dispense d’entraîneur et d’entraînement méthodique ».

Dans de telles conditions, Nicolas ne changea rien à sa tactique : prudence, avant tout, et combat. Malheureusement, les Yougoslaves incontestablement supérieurs prirent l’avantage dès la 12e minute de jeu. Mais, sur l’action de l’engagement, les Français courageux égalisèrent. Ils crurent même à la qualification lorsque, à la 83e minute, Jean Luciano expédia une reprise de volée des vingt mètres dans les filets yougoslaves. La réponse fut immédiate et il fallut recourir à la prolongation. Ce n’est qu’à la 114e minute que les Yougoslaves prirent un avantage définitif (3-2) : « après cinq heures de jeu, la Yougoslavie, grâce à un but heureux, élimine justement la France de la Coupe Jules Rimet ! », pouvait titrer L’Equipe du lendemain.

Qu’à cela ne tienne ! Dès avant le match, les fédérations française et yougoslave avaient officiellement demandé à la FIFA que le vaincu puisse tout de même être admis à la Coupe du monde au Brésil. Les rumeurs des possibles forfaits de l’Ecosse et de l’Inde fleurissaient d’ores et déjà dans la presse. Elles ne firent que s’amplifier par la suite et la 3FA ne lâcha pas le morceau. Elle obtint finalement gain de cause le 30 avril 1950, grâce aux désistements de l’Ecosse et de la Turquie. Egalement invité, bien qu’éliminé par l’Espagne, le Portugal laissa planer le doute quant à sa participation. D’aucuns songèrent alors à l’Irlande. Après le retrait de l’Inde, le comité d’organisation brésilien songea un temps à inviter Israël : finalement, seule la France fut repêchée.

Le tirage au sort effectué le 22 mai plaça la France dans le groupe IV en compagnie de l’Uruguay et de la Bolivie. Les matchs devaient avoir lieu le 25 juin à Porto Alegre et le 29 juin à Recife. En vue de la compétition, les Français jouèrent deux matchs de préparation, contre l’Ecosse à Colombes le 27 mai et contre la Belgique à Bruxelles le 4 juin. Ce furent deux échecs cuisants : 0-1 et 1-4 !

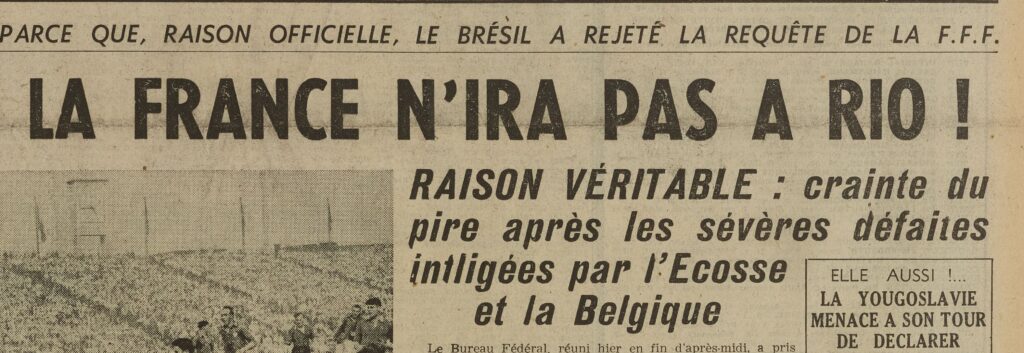

Par peur d’y être ridicule, la 3FA décida alors de ne pas envoyer d’équipe au Brésil. Elle prit prétexte du long déplacement entre Porto Alegre et Recife (3 200 kilomètres, 16 heures d’avion, 25 degrés d’écart) pour envoyer un ultimatum au comité d’organisation : si le lieu des matchs n’était pas modifié, la France déclarerait forfait. Les organisateurs tinrent bon et la France put se désister le 5 juin. Dans l’honneur, croyait-elle, mais la presse révéla le pot aux roses dès le lendemain !

Dès lors, ni l’Ecosse ni la Turquie ni la France ni le Portugal ni l’Irlande ne voulant aller au Brésil, le groupe IV se joua à deux. L’Uruguay marcha sur la Bolivie (8-0) avant d’aller cueillir un quatrième titre mondial, après 1924, 1928 et 1930, dans un Maracanã en état de sidération.

Snobée par beaucoup, la Coupe du monde au Brésil n’en est pas pour autant moins légitime. En effet, les meilleurs étaient là et ce fut au Brésil pendant l’été 1950 que se joua le titre mondial, pas à Londres en 1948 ni à Helsinki en 1952, et encore moins dans le cadre du BHC. Ce sont bien les absents qui avaient tort, et pas le contraire.

Néanmoins, la Coupe du monde de la FIFA n’était pas encore, en 1950, l’événement qu’elle devint par la suite. Son prestige n’était en rien comparable avec celui des Jeux olympiques et cela justifia, aux yeux de beaucoup, la non-participation à la compétition mondiale du football. Ce fut en Amérique du Sud, et singulièrement au Brésil et en Uruguay, que naquit véritablement la Coupe du monde. C’est à l’occasion de la Coupe du monde au Brésil que les Européens découvrirent l’enthousiasme des masses et la ferveur populaire pour le jeu, l’investissement de la classe politique dans un sport tout sauf dérisoire.

« Que ce soit dans la joie ou le chagrin », note Fabien Archambault (Coups de sifflet, 2022), « l’intensité des émotions provoquées par les Coupes du monde de football indique la centralité de celles-ci dans les systèmes symboliques des sociétés sud-américaines. En comparaison, les éditions organisées en Europe jusque dans les années 1960 faisaient pâle figure, au point qu’on s’y interrogeait même sur la viabilité de l’épreuve. Rien de tout ça, bien au contraire, en Amérique du Sud, qui voyait dans cette compétition le moyen de se mesurer avec le Vieux Continent et de traiter d’égal à égal avec lui. Ce sont bien les nations sud-américaines qui, parce qu’elles en éprouvaient un besoin impérieux, créèrent la Coupe du monde de football et réussirent à l’installer dans le paysage sportif mondial. »

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 23

modrobily 23/02/2026

Gloire à Bourgaud

delhommeaudetete 22/02/2026

Cheikh Ndoye, un Lion roi des airs

delhommeaudetete 20/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 22

modrobily 16/02/2026

Nicaragua : Los Piñoleros sortent de l'ombre

Communaute Pinte 2 Foot 15/02/2026

Personnages de la Coupe du monde 1990 - Argentine, la solution s'appelait Claudio Caniggia (1/7)

Verano82 13/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 21

modrobily 09/02/2026

Entraineurs sudaméricains du passé : Ondino Viera, l'homme de Rio

Verano82 08/02/2026

Gravé dans Da Roch’

delhommeaudetete 06/02/2026

Champions sur deux continents

bobbyschanno 04/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 20

modrobily 02/02/2026

Un ferry pour Luleå – La promesse

Alexandre 02/02/2026

Les frères de Gastyne : sport et cinéma, de la Belle Epoque aux Années Noires

bobbyschanno 01/02/2026

Histoires d'Euskal derbia

Verano82 31/01/2026

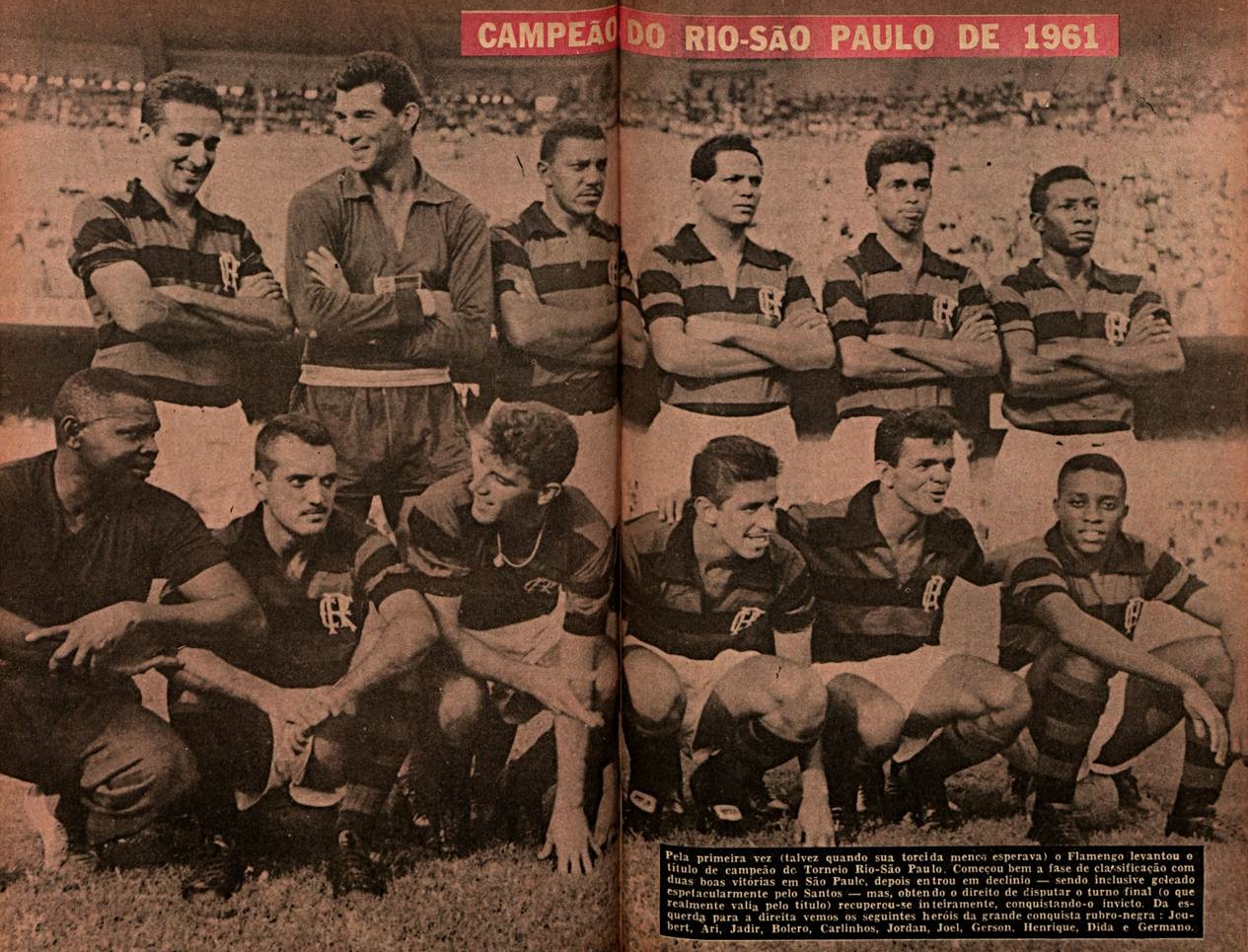

Top 10 - Flamengo (2/2)

ajde59 30/01/2026

Top 10 - Flamengo (1/2)

ajde59 28/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 19

modrobily 26/01/2026

La Coupe du monde rêvée (5/5)

bobbyschanno 25/01/2026

Le plus Carioca des Argentins

ajde59 23/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 18

modrobily 19/01/2026

La Coupe du monde rêvée (4/5)

bobbyschanno 18/01/2026

Obo, prince varègue au service de Sa Majesté

AlphaBet17 16/01/2026

Karl Odermatt et les chemins de Saint-Jacques

Khiadiatoulin 12/01/2026

La Coupe du monde rêvée (3/5)

bobbyschanno 11/01/2026

Ligue 1 : le bilan de la mi-saison

modrobily 09/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 17

modrobily 05/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (première partie)

Rui Costa 05/01/2026

La Coupe du monde rêvée (2/5)

bobbyschanno 04/01/2026

Espanyol - FC Barcelone : traquenard à Cornellà ?

Verano82 03/01/2026

Résultat du quiz

Rui Costa 01/01/2026

Objectivement, la France n’avait pas grand-chose à espérer face à la Yougoslavie. D’ailleurs, cette dernière deviendra sa bête noire. 1949 donc mais aussi les Mondiaux 54 et 58. Ou la funeste demi-finale de l’Euro 60 à domicile.

Les Yougoslaves étaient incontestablement au-dessus et personne en France n’envisageait la qualification : ni les journalistes ni le directeur de l’équipe de France. Et là presse reconnut, sans sourciller la supériorité des Yougoslaves après la défaite.

Mais les joueurs se battirent comme des lions, rendirent coup pour coup et auraient mérité d’aller au Brésil. La France, à cette époque en Coupe du monde, c’est toujours une nation accrocheuse qui n’a pas peur de se frotter à plus forte qu’elle : elle contraint l’Argentine à une courte victoire en 1930, les Autrichiens à la prolongation en 34, force les Yougoslaves à 5 heures de combat en 49… Il n’y eut que la machine italienne pour lui marcher sur la figure à Colombes en 38 !

L’idée d’une France unanimement nulle jusqu’à Batteux (très grossièrement parlant), je suis d’accord pour dire que je ne suis pas d’accord, en tout cas j’ai lu pas mal d’archives témoignant d’équipes françaises qui eurent régulièrement du répondant, souvent malchanceuses.

Après : c’est compliqué d’apprécier les résultats de l’époque, les contextes font défaut souvent, les meilleures équipes étaient-elles vraiment présentes?? Beaucoup de contingences……………mais en 1931 il y a un résultat frappant, c’est la victoire 5-2 sur l’Angleterre.. Je ne sais ce qu’avait vraiment dans le ventre cette Angleterre-là (équipe A? B? pas mal de valeurs sûres, a priori), mais quel impact ce résultat eut-il en France et ailleurs??

Sur ce match, et un autre : https://www.chroniquesbleues.fr/L-analyse-tactique-des-France-Angleterre-1921-et-1931

Pas perdu mon temps, merci!

Je présume que les EN n’ont pas daigné reconnaître la défaite de 1921 : elle ne figure pas sur RSSSF.

Ils arguèrent d’avoir envoyé les amateurs : quand on voit le niveau desdits amateurs…

Bon les gars, on est des quiches, ça vous dit on y va pas? ^^

C’est exactement ça. Incroyable, non ?

Bon, ok la France n’était pas là, mais quid de l’Argentine, la nation la plus dominante des années 1940 en Amsud ?

Isolationnisme péroniste, mauvaises relations avec le Brésil et grève des joueurs. Ok !

A propos de la grève des joueurs , il y eut peu ou prou au même moment une grève en Uruguay. Mais sa gestion fut différente. L’Uruguay avait envoyé quand même une sélection bis en Copa 1949 (avec le seul Matias González présent lors de la CM 1950) quand l’Argentine avait renoncé. Ensuite, les meilleurs joueurs uruguayens ne s’étaient pas exilés pas, sauf exceptions (comme Bibiano Zapirain mais il était apparemment fâché avec l’entraîneur), alors que beaucoup des meilleurs Argentins avaient quitté le pays pour la Colombie ou l’Europe. C’est une des principales raisons du forfait argentin.

Concernant l’isolationnisme, il est à noter que l’Espagne, au ban des nations, a participé à cette CM. Perón était un des rares chefs d’état à avoir aidé Franco à sortir de cet isolement en envoyant notamment San Lorenzo effectuer une grande tournée en Espagne durant l’hiver 1947. Et faut il véritablement parler d’isolationnisme de la part de Perón ou de non alignement ? Dès 1951, il envoie l’Argentine en Angleterre… En complément, si les relations diplomatiques avec le Brésil étaient complexes (les positions vis à vis des US étaient différentes), si la suprématie continentale était en jeu, manifestement, Perón et Vargas ne se détestaient pas.

Mais sur le plan footballistique, les relations étaient délétères depuis le milieu des années 1940 (Argentine Brésil en Copa 1946 notamment) et ont constitué, avec l’exode des talents, la raison la plus crédible pour expliquer le forfait prononcé par l’AFA avec la bénédiction de Perón.

Tu as tout bien résumé. Le forfait argentin, néanmoins, ne bouscula pas l’organisation de la Coupe du monde.

Sans ces forfaits de dernière minute, on aurait dû avoir l’Inde dans le groupe de l’Italie, de la Suède et du Paraguay, et l’Écosse et la Turquie dans celui de l’Uruguay et de la Bolivie.

Très certainement, cela n’aurait rien changé : la Suède et l’Uruguay seraient sortis premiers.

A l’échelle de l’histoire espagnole, c’est une très bonne génération. Preuves en sont sa victoire face à l’Angleterre et son nul face à l’Uruguay. Certainement son meilleur trio de gardiens en la présence de Ramallets, Acuña et Eizaguirre. Que je place dans un top 10 historique. Jose Parra et le jeune Puchades de Valence, sorte de Guardiola de l’époque. Les gangs des Basques, Zarra, Panizzo, Igoa et Gainza accompagné par Basora… Pas étonnant que ce soit le meilleur résultat de la Roja après 2010.

Et puis la citation en exergue est évidemment l’occasion de proposer cette incroyable interprétation du rondeau du Brésilien par Dario Moreno : https://youtu.be/QE-rNQaJnSM?si=ZX_0gaDoQul3UOQM

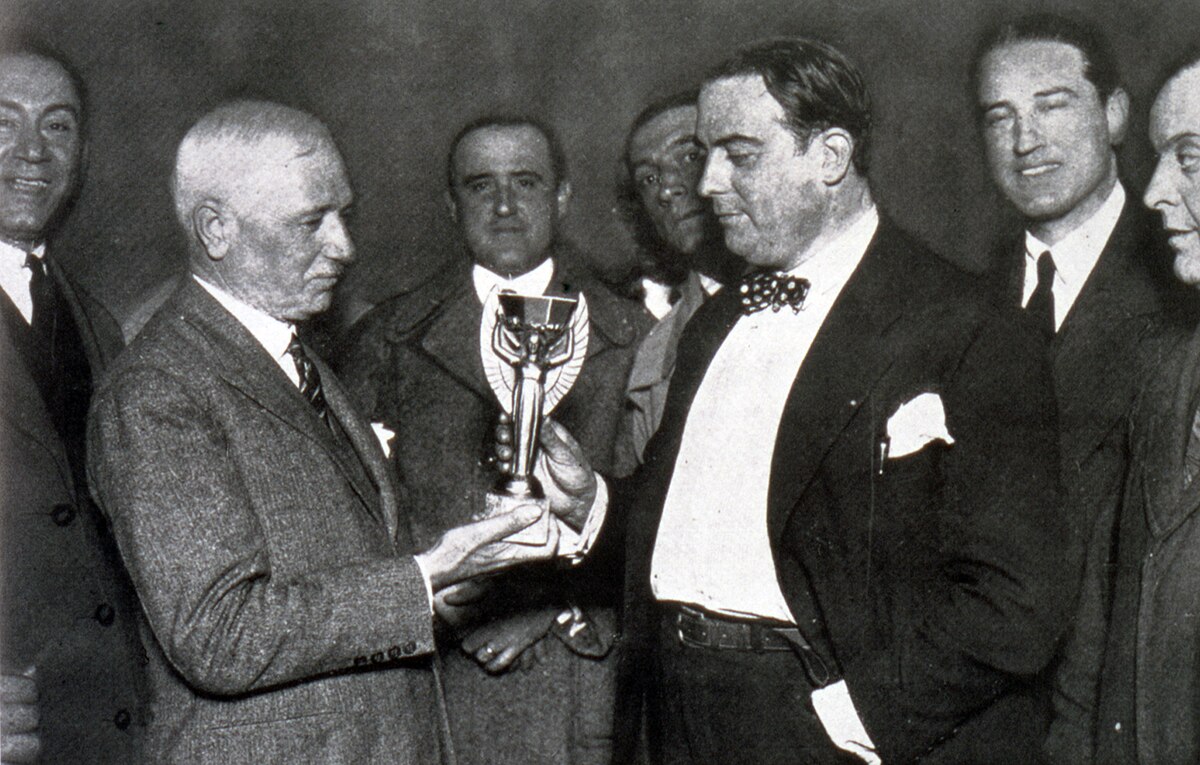

Cerdan, figure indépassable de la boxe en France. Pour sa trajectoire, pour le net recul de ce sport dans l’hexagone. Il n’avait pas encore battu Tony Zale pour la photo que tu proposes.

Et pour le coup, on n’est pas prêt de voir l’Inde en coupe du monde, vu le niveau affligeant de la sélection nationale depuis des décennies. Actuellement, elle se situe entre la Gambie et la Guinée-Bissau.

Lors des qualifs pour le mondial 2026, ils ont d’ailleurs été battus à domicile par les Afghans et tenus en échec chez ces derniers (bien que le match se soit joué en terrain neutre).

Quelle photo.. Pas sûr que ce soit toujours aussi beau.

Khiadia évoquait Igoa…………que j’ai découvert il y a 2-3 jours pour les besoins d’un artice, t’es l’homme qui tombe à pic 😉 Un nom qui compte en Espagne, donc? Et une « grande » équipe d’Espagne, si je comprends bien? Le nul des Belges à Barcelone avait fait certain bruit en 49, les Ibères inspiraient un respect manifeste..

Outre la 4e place de l’Espagne à cette CM, le fait marquant est la victoire face à l’Angleterre sur un but de Telmo Zarra. Pour l’Espagne franquiste isolée sur le terrain diplomatique, battre l’Angleterre signifie bien plus qu’un succès sportif et le pouvoir surexploite cet événement.

Ah, si tu veux voir en action Igoa, je te mets son fantastique but face au Brésil en 50. Bon, l’Espagne se mange un méchant 6-1 mais le but d’Igoa est splendide. Vers la minute

https://youtu.be/t0YA0DVuj8E?feature=shared

Igoa fait ses gammes auprès de la Delantera Electrica du Valence des années 40. Les Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza. Celles qui gagne deux titres avec cette ligne d’attaque. En ayant Eizaguirre dans la cage. Trois Basques. Epi. Mundo qui est le meilleur buteur historique de Valence et Gorostiza, le pote de Verano, un des plus grands ailiers du foot espagnol.

Igoa qui était plutôt en complément, devient important à partir de la moitié des années 40 et primordial pour le titre 47. Le 3ème de la décennie. Dans les années 50, il rejoint la Real et facture pas loin de 140 buts en Liga. Donc oui, un nom qui compte.

Puchades, dont je parlais plus haut, participe brièvement au titre 47. Avant de faire le Mondial 50. Puchades, c’est l’icône indiscutable des années 50 pour Valence. Titulaire dans un onze historique du club, sans aucun doute.

Ce qui m’épate, c’est que le jour même où la presse française éventa les raisons profondes du désistement français : on retrouvait la même version dans la presse NL!! (j’essaierai d’en retrouver 1 ou un 2 coupures), c’est fort et, question : qui vendit la mèche?

La France avait fait sa requête le 1er juin. Elle s’était fixée jusqu’au 6 pour attendre la décision du comité d’organisation brésilien. Puis, brusquement, elle décida de déclarer forfait dès le 5, sans attendre la décision des Brésiliens…

Finalement, le comité d’organisation répondit peu de temps après en n’accordant que l’aménagement que tu signales. A posteriori, la 3FA se croyait couverte…

Mais la supercherie était trop grosse : personne ne fut dupe. Et là 3FA confirma donc cette version : l’équipe était trop nulle…

Préciser, à la revoyure, que c’est pas le même jour que des presses étrangères relayèrent ce pot aux roses, plutôt à J+3 voire +2, au temps pour moi.

Et c’est marrant ce côté décomplexé des NL par rapport aux Français, car eux ne s’en cachèrent vraiment pas : peur explicite du ridicule.

C’est que nous, comme des gros crevards, on a fait chier toute la planète foot pour choper une place en loucedé… Pour, au final, fuir devant la difficulté ! Après tel retournement, il fallait bien se couvrir.

Faut dire que c’est une époque d’exode pour les talents néerlandais. En 49, ce sont Wilkes, Bertus de Harder, Appel qui se font la malle et ne sont donc plus sélectionnables. Un an après, Munck, Rijvers et Cor van der Hart. Donc je ne sais même pas si ils auraient pu être intégrés à temps pour le Mondial 1950… Il reste bien ton pote Lenstra et certains dont j’ignore la qualité mais oui, les Pays Bas étaient sacrément décimés.

Intégrés? Ils n’auraient pu l’être : les pros restent prohibés jusqu’en 54, les catastrophes naturelles n’étaient encore passées par là pour servir de prétexte.

Yep, je sais Alex pour le professionnalisme mais vu que leurs transferts à l’étranger se sont faits pendant l’été 50, auraient-ils déjà été considérés comme pros pendant le Mondial brésilien ?

Je parlais de Munck, Rijvers et Cor van der Hart évidemment. Les autres, c’était mort.

Epoque que je connais mal, un des trucs sur ma liste d’ailleurs. Mais à lecture brute des résultats, oui : l’exode de l’été 49 a de toute évidence foutu la merde!

A côté de ça : quid au niveau tactique? Institutionnel? Organisationnel?

Ceci dit : plus grand-chose ne fonctionna dans ce pays à compter de la tentative désespérée (diplomatiquement, ils furent lâchés pour ne pas dire trahis par les cousins anglo-saxons), et terriblement ressoursophage, de préservation de l’Empire aux Indes Orientales (je crois me rappeler que l’Indonésie pesait 15% du PIB national !!), ça les a (doublement) plombés jusqu’à la découverte de gaz en Mer du Nord.. ==> Tu m’étonnes que tant de joueurs partirent tenter leur chance ailleurs!, plus grand-chose ne tournait rond au pays, l’après-WW2 fut une période de vaches particulièrement maigres dans l’Histoire des Pays-Bas, une crise économique épouvantable.

Et du peu de moyens résiduels dont pouvait bénéficier encore la fédé : bonne part fut mobilisée pour garder le Surinam dans la sphère métropolitaine, bref et le tout mis ensemble : comment cela pouvait-il encore tourner rond sur les terrains?

De ce que je relis dans la presse NL, et à défaut de pouvoir modifier le programme des rencontres, les organisateurs avaient tout de même proposé d’héberger l’EDF à Rio, de sorte de limiter chacun des déplacements à 3-4 heures. A quoi la FFF opposa un refus obtus.

La 3FA prit prétexte du refus brésilien a posteriori.

Rappelons quand même le nom des « héros » de ces trois France-Yougoslavie:

Ibrir

Frey, Hon, Marche

Prouff, Roger Carré, Cuissard, Luciano, Désir Carré, Ranzoni.

Vandooren, Baillot, Baratte, Grumelon, Strappe, Lechantre

Roger Gabet perdit coup sur coup ses deux amis Bongiorni et Cerdan dans une catastrophe aérienne.