De l’Irlande, on admire la beauté des paysages, la chaleur humaine des habitants, la richesse des traditions, la beauté des mélodies, et la magie des légendes. On est curieux devant ces sports centenaires que sont le foot gaélique et le hurling. On connaît même sa fête nationale, la Saint Patrick, que le monde entier aime célébrer. Mais que sait-on vraiment de son histoire ? L’Irlande porte en elle les traces d’un passé tourmenté, marqué par les batailles, les invasions, et les soulèvements. Mais l’histoire ne s’efface jamais vraiment. Elle survit dans les noms des villes, dans la ferveur de ses habitants et… dans les symboles des clubs de football. Dans cette série, chaque club du championnat irlandais nous plongera au cœur d’un épisode de ce récit mouvementé. Et parce qu’en Irlande, la mémoire se transmet en musique, chaque étape sera accompagnée d’une mélodie, un écho aux joies et aux blessures d’un peuple qui n’a jamais cessé de chanter ni de se battre.

La grande famine

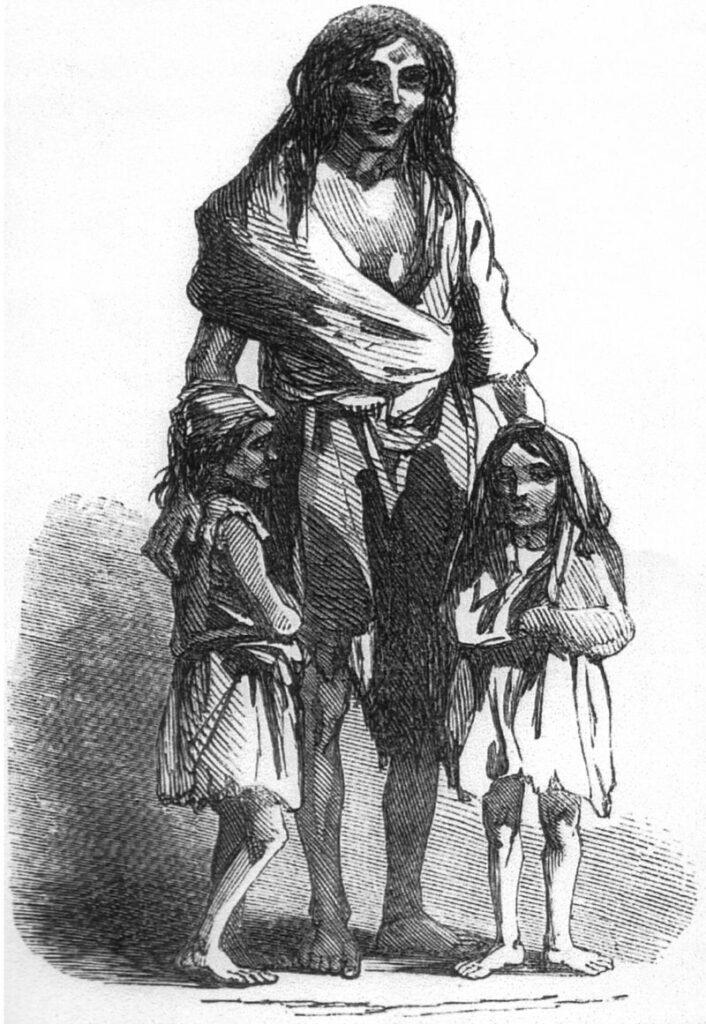

Pour raconter l’histoire de la Grande famine irlandaise je vous propose de lire l’introduction en écoutant The Fields of Athenry. Derrière la mélodie douce et mélancolique se cache un récit poignant : celui d’un homme condamné pour avoir tenté de nourrir sa famille dans un pays ravagé par la faim et l’injustice, arraché à ses proches puis envoyé en punition au bagne australien de Botany Bay. Cette ballade, devenu emblématique en Irlande, est une porte d’entrée sensible vers un épisode dramatique souvent réduit à des chiffres : la mort d’un million de personnes, l’exil de deux millions d’autres, et un pays transformé à jamais.

Après la défaite lors de la rébellion de 1798 l’Irlande est rattachée au Royaume Uni en 1801 (Union Act) perdant son parlement à Dublin, rattaché à celui de Londres où les représentants élus ne peuvent être catholiques. La domination protestante est partout, l’église officielle établie en Irlande est anglicane et non catholique (même si cette confession est largement plus répandue). Cette domination s’étend également dans toutes les ficelles de l’état, armée, police, …Les irlandais vivent en ce début de 19e siècle, dans un tableau quotidien sombre, avec un système hiérarchisé et une différence de classe sociale à chaque niveau. Mais la lutte sociale et catholique est toujours présente, représentée à l’époque par Daniel O’Connell qui fera campagne toute sa vie pour l’abrogation de l’Acte d’Union. Surnommé « le libérateur » Il obtiendra la représentation d’élus catholiques au parlement en 1829 et deviendra le premier maire catholique de Dublin en 1841. Cependant les victoires d’ O’connell paraissent bien maigre face à ce qui arrive.

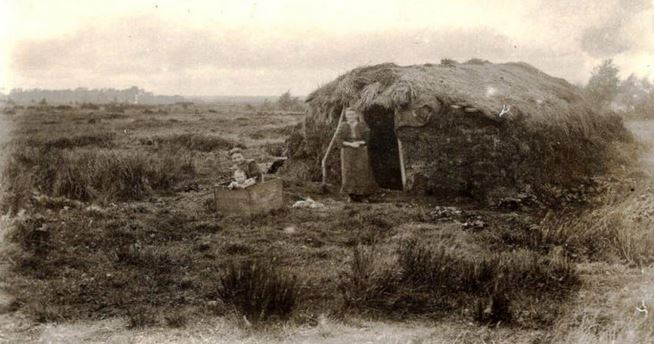

Dans une Irlande déjà frappée par une extrême pauvreté, la terre, bien le plus vital, échappe à la population locale. Elle est détenue en grande majorité par une élite anglo-irlandaise protestante, souvent absente, qui la loue à des intermédiaires. Ces derniers, dans une logique purement spéculative, la sous-louent à leur tour à une multitude de petits paysans, métayers et journaliers, condamnés à survivre sur des lopins minuscules, souvent impropres à la culture et vivant dans des maisons dîtes de « 4e classe » (des taudis d’une seule pièce fait de boue, de matières organiques et sans meubles ni fenêtres). Dans ce système précaire, la pomme de terre devient rapidement l’unique rempart contre la faim. Robuste, nutritive et peu exigeante, elle s’impose comme l’aliment de base — voire exclusif — pour des millions d’Irlandais. Elle seule permet aux plus démunis de subvenir tant bien que mal à leurs besoins. Mais en 1845, un fléau invisible vient briser cet équilibre déjà fragile. Des conditions météorologiques exceptionnellement humides favorisent la propagation d’un champignon dévastateur, le mildiou. En quelques semaines, les champs noircissent, les tubercules pourrissent, et les récoltes s’effondrent. Ce n’est pas simplement une crise agricole : c’est le prélude d’une tragédie humanitaire qui plongera l’Irlande dans l’une des plus terribles famines de l’histoire moderne.

On a fait durant cette année beaucoup de bruit en Angleterre à propos de la perte presque totale de la récolte des pommes de terre en Irlande. La coïncidence de ces bruits de disette, pour ne pas dire de famine, avec les grandes réformes économiques que le gouvernement anglais préparait et qui l’a accompli, était de nature à faire supposer qu’il y entrait beaucoup d’exagération. Il est évident aujourd’hui que le mal n’était malheureusement que trop vrai. Une sorte de Choléra, presque aussi fatal que celui qui décime ailleurs les populations, a frappé des coups redoutables à l’unique objet de consommation de 4 ou 5 millions d’hommes. Et la famine, avec le pâle cortège de toutes ces calamités, plane aujourd’hui sur l’Irlande entière. C’est bien la famine, dans toute l’étendue du mot. Gazette de France – 15 septembre 1846

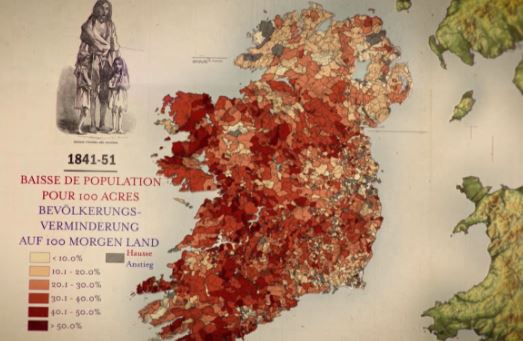

Les conséquences sont dévastatrices : entre 1845 et 1851, près d’un million de personnes périssent, soit environ un huitième de la population de l’époque. Ce chiffre macabre aurait pourtant pu être atténué, car la famine ne résulte pas uniquement de la disparition de la pomme de terre, l’Irlande produisait également d’autres cultures comme des céréales. Et c’est là que réside une des facettes les plus cruelles et terrible de cette tragédie : tandis que des milliers meurent de faim, d’importantes quantités de céréales sont exportées vers l’Angleterre et l’Écosse. Le libre-échange entre la Grande-Bretagne et sa colonie irlandaise fonctionne à plein régime, et alors que l’Irlande s’enfonce dans la misère, incapable d’acheter ses propres grains dont elle a grandement besoin, l’Angleterre, en pleine révolution industrielle, bénéficie d’une abondance de céréales sur son marché. Les lois du marché jouent alors leur rôle implacable, conduisant à cette situation absurde où le blé quitte l’Irlande pour nourrir la « mère patrie ». Pendant ce temps, les propriétaires fonciers tirent profit de la famine en expulsant les métayers incapables de payer leurs loyers, aggravant la détresse des populations, qui se retrouvent poussées à choisir entre la mort ou l’exil.

Mon mari louait 4,5 acres de terre et 3 acres de tourbière ; notre loyer annuel était de 7 livres et 4 shillings ; nous avons été expulsés en novembre dernier ; il devait du loyer. J’étais alors alitée avec la fièvre. Des hommes sont venus pour démolir ma maison. Ils voulaient que je la leur remette. J’ai dit que je ne le ferais pas ; j’avais la fièvre et j’étais à deux mois de mon accouchement ; ils ont commencé à abattre la maison, et l’avaient à moitié abattue quand deux voisines, m’ont portée au dehors. Le prêtre et docteur s’est occupé de moi peu après. Le père Meehan m’a donné les sacrements. On m’a portée dans une cabane, et je suis restée allongée pendant huit jours, quand j’ai donné naissance à un enfant mort-né.

– Bridget O’Donnel

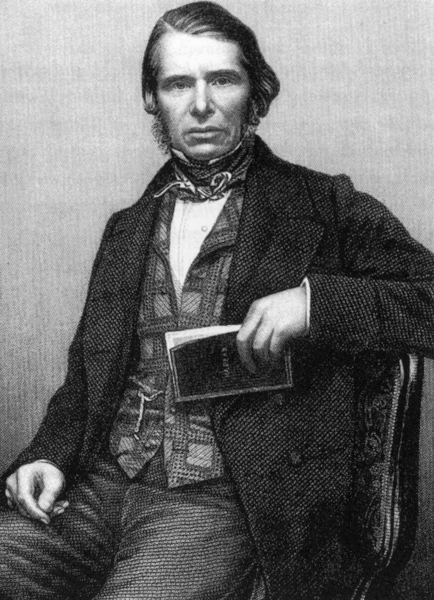

Alors que le monde ne peut ignorer ce qui se passe en Irlande, la passivité de la politique britannique à son sujet n’est que plus terrible à constater. Le gouvernement sait très bien de quoi il s’agit mais refuse d’investir ses deniers publics pour nourrir les irlandais affamés, préférant renvoyer la responsabilité de la famine à la Providence ou à l’incurie irlandaise. En plus de la différence religieuse, il y a les préjugés culturels, sociaux et de classes. Même si le terme n’existait pas encore à l’époque, c’est bien de racisme qu’il s’agit. Pour montrer à quel point l’Irlande est considérée comme une colonie c’est Charles Trevelyan, ancien Gouverneur de la région de Madras en Inde et assistant secrétaire au Trésor britannique depuis 1840, qui est chargé de gérer les secours en Irlande pendant la Grande Famine. Il voyait la famine comme une « punition divine » destinée à réguler la population et à corriger ce qu’il considérait comme les défauts structurels de l’économie rurale irlandaise, dominée par des propriétaires exploitants et une population trop dépendante de la pomme de terre.

Sous cette vision, il adopta une politique de laissez-faire, refusant d’intervenir massivement, craignant que l’aide perpétuelle n’incite les Irlandais à devenir dépendants de l’État britannique. Il ordonna ainsi en 1846 la fermeture des programmes de secours et encouragea aussi l’émigration forcée, augmentant la dévastation sociale. L’aide britannique à l’Irlande, bien que réelle, reste dérisoire au regard d’autres dépenses de l’époque. Entre 7 et 10 millions de livres sterling furent allouées par le gouvernement britannique pour secourir la population affamée. Un montant qui, mis en perspective, révèle une hiérarchie troublante des priorités impériales : une décennie plus tôt, l’état avait déboursé près du double pour indemniser les propriétaires d’esclaves, afin de compenser leur « perte » financière après l’abolition de l’esclavage dans les colonies.

By a lonely prison wall

I heard a young girl calling

Michael, they have taken you away

For you stole Trevelyan’s corn

So the young might see the morn

Now a prison ship lies waiting in the bay-The Fields of Athenry

Il y a eu les morts et il y a eu ceux qui partirent. On estime à deux millions le nombre d’Irlandais qui fuirent la famine pour aller s’établir majoritairement aux États-Unis, au Canada, en Grande Bretagne et en Australie – Nouvelle Zélande créant une société de diaspora irlandaise mondialement établie. Des émigrants qui dans les décennies qui vont suivre , vont entretenir la mémoire de la famine et l’idée qu’il faut libérer l’Irlande de la tutelle britannique, jouant un rôle important dans l’essor du nationalisme irlandais. Mais nombreux sont ceux dont le départ fut aussi synonyme de mort. A bord des tristement nommés coffin ships, navires de fortune surchargés de misère et devenus le symbole glaçant de l’émigration irlandaise. Depuis le port de Galway, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants y embarquaient, fuyant la famine au prix d’un voyage souvent fatal. La Grande Famine a brisé l’Irlande. Avant 1845, plus de huit millions d’âmes peuplaient l’île. Aujourd’hui, près de deux siècles plus tard, ils ne sont que 5,3 millions. Jamais ce pays n’a retrouvé ses morts. À Galway, une petite fille nommée Celia Griffin incarne ce gouffre. Morte de faim à six ans, son nom vit à jamais sur un monument érigé face à l’Atlantique. C’est à elle, et aux millions d’autres disparus ou exilés, que l’Irlande continue de rendre hommage. Non pour tourner la page — mais pour ne jamais l’oublier.

Galway Rovers F.C.

Pour la suite de cette série, nous restons dans l’ouest de l’Irlande, dans la province du Connacht, l’une des plus durement frappées par la Grande famine. Aujourd’hui connue pour la beauté silencieuse de ses paysages et l’immensité de ses espaces vides, les récits antérieures à la famine racontent tout autre chose de la région. Ce qui revient sans cesse dans les témoignages d’époque, c’est le bruit. Un tumulte quotidien, fait de voix, de rires, de musiques et de vie. Le Connacht d’alors n’était pas un havre de silence, mais un territoire vibrant, habité, et sonore.

C’est donc à Galway que l’on pose nos valises aujourd’hui. C’est dans les années 1930 que le club que l’on connait aujourd’hui va naitre, créé dans le quartier de Claddagh, il s’appelle le Rovers FC en l’honneur de son ainé dans la province, le Sligo Rovers. C’est en 1932-1933, que les premières mentions de l’équipe apparaissent dans un journal à l’occasion d’une victoire dans le Celtic Shield, une compétition régionale pour jeune. Un premier trophée qui fût probablement célébré à l‘Old Malt pub ou l‘Atlanta Hotel lieux où l’équipe avait pour habitude de se réunir.

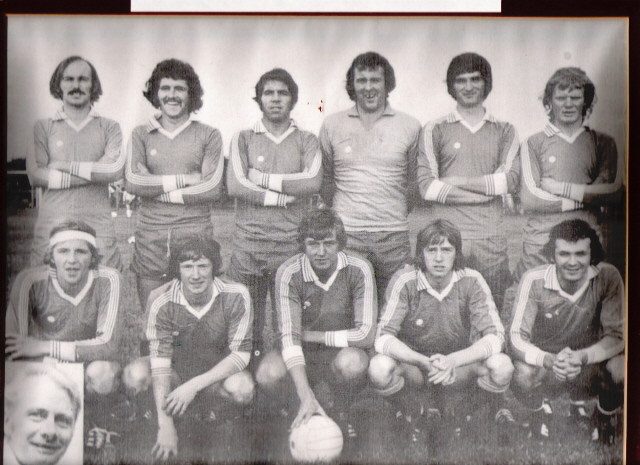

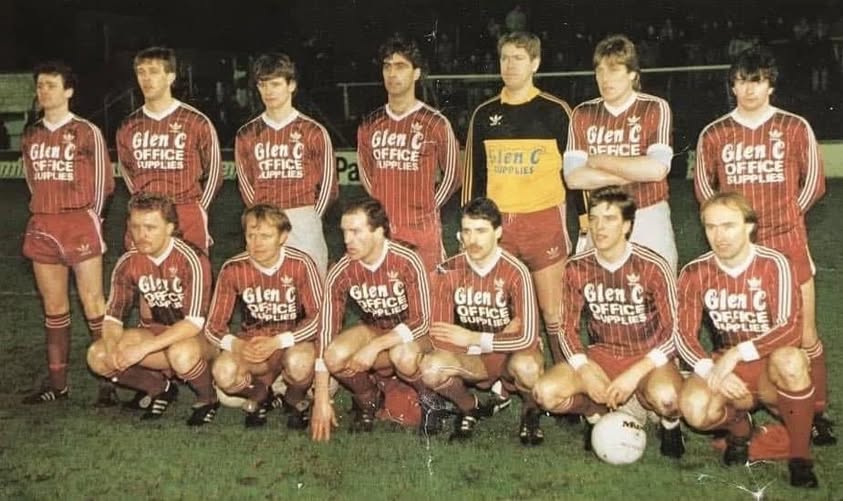

Debout G à D: Dick Owens, Paddy Long, Joe Whelan, Ned Walsh, Michael Browne, Michael Conroy.

Assis G à D : Eddie O’Shea, Bill Walsh, Mick Keane (captain ), Jack Talbot, and Tom Talbot.

Pendant quarante ans, les Rovers jouent au niveau junior et régional, accumulant succès modestes comme la Connacht Junior Cup en 1956 et 58. Ils intégreront durant ces années la Western League jusqu’à ce qu’ils franchissent un premier pas significatif vers l’élite en 1976 en participant à la League Cup, une invitation qui marque leur entrée dans le football senior. Pour se préparer , c’est un nom ronflant qui arrive aux manettes de l’équipe, Amby Fogarty, ex-international irlandais qui aura eu du succès lors de ses passages de joueur à Sunderland et Hartlepools (ou il aura cottoyé Brian Clough comme coéquipier puis entraineur !) et ensuite comme entraineur, à Athlowne Town où il décrocha un nul historique à domicile face à l’AC Milan en 1975. Fogarty, connu pour son tempérament fougueux, fit aussi quelques apparitions sporadiques en tant que joueur-manager. Le choix du coach s’avère payant, Galway ne sera pas ridicule décrochant deux matchs nuls faces à Athlowne Town et Finn Harps avant de s’incliner contre les voisins de Sligo. Des efforts louables et récompensés puisqu’ils intégreront l’élite du football irlandais la saison suivante, en 1977-1978.

Les débuts en première division et la révélation Deacy

C’est le 28 août 1977 que les Galway Rovers intègrent officiellement la League of Ireland. Ils ont l’honneur d’inaugurer la compétition sur leur terrain de Terryland Park, face au St. Patrick’s Athletic. C’est cette saison qu’un jeune joueur originaire de Galway, Eamon « Chick » Deacy, fait son apparition. Deacy, qui deviendra plus tard une figure mythique du club, marqua le tout premier but des Galway Rovers en championnat. Il avait auparavant insisté pour obtenir des essais en Angleterre, allant jusqu’à envoyer 12 lettres à Aston Villa. Sa persévérance fut récompensée par un contrat chez les Villans, il y remporta même le championnat anglais (80-81) et participa à la conquête de la Coupe d’Europe (82). Il refusa d’ailleurs de faire partie du groupe pour la finale européenne afin de représenter l’Irlande en tournée en Amérique du Sud, un choix rare et révélateur de sa modestie. Deacy joua aussi pour Limerick et Sligo, mais resta profondément attaché à Galway. Il ira même jusqu’à décorcher quatre capes internationales, dont une obtenue lors du fameux 7-0 contre le Brésil en 1982 — « l’équipe de Zico, Socrates et Falcão », rappelait-il en souriant, sans mentionner qu’il avait été elu meilleur joueur irlandais ce jour-là. Chick Deacy s’est éteint d’une crise cardiaque le 13 février 2012, son décès, celui de la plus grande légende du club, marquera profondément la communauté et le club qui lui dédieront le nom du stade en hommage, le Terryland Park devenant Eamonn Deacy Park.

Sur le terrain, le haut niveau se révèle compliqué pour l’e club’équipe qui termine avant derniere (15e sur 16). Avec Fogarty toujours aussi imprévisible aux commandes – et dont on retiendra une entrée en jeu de trente secondes contre Bohemians où il commit un tacle brutal avant même d’avoir sali ses crampons – le club n’évolue pas et se sépare de l’entraineur en 1978. C’est l’ex international John Herrick (il n’a joué qu’en Irlande et notamment pour Cork Hibernians devenant ainsi le premier international de l’histoire du club) qui prend la relève. Avec lui les Rovers iront disputer leur première finale, la League Cup – compétition ou tout a démarré pour le club – lors de l’exercice 1980-1981, ils parviendront à accrocher les favoris de Dundalk mais devront malgré tout s’incliner aux pénaltys. Parmi les figures marquantes des débuts des Rovers figure Kieran McDaid, défenseur infatigable entre 1977 et 1980. Cadet de l’armée, il rejoint le club depuis l’Université de Galway (U.C.G.), aux côtés de Mickey McLaughlin et Jimmy Duffy. Si McLaughlin resta actif jusqu’à la fin des années 1980, McDaid et Duffy, malgré des carrières plus courtes, laissèrent un souvenir durable. Duffy brillait comme ailier rapide, tandis que McDaid, capitaine en 1979-80, s’illustrait par son énergie en défense (son frère Fergus évoluera plus tard avec Roy Keane chez les Cobh Ramblers).

Debout de G à D: 2e Tommy Murphy, 3e Jimmy Cummins, 5e Kieran McDaid

Accroupis de G à D: 1er Gerry Curran, 4e Eamonn « Chick » Deacy

Autres: Tony Murphy, Kieran McDaid, Fran Brennan, Kieran Sciascia, Shay Doyle, Frank Devlin, Jimmy Duffy

From Rovers to Galway United FC

Lors de la saison suivante le club change de nom, se dissociant des Rovers et prenant son envol sous le nom d’United. Parmis les joueurs clefs on compte toujours sur un pilier du club, Kevin « Cas » Cassidy. Il était sans doute le plus fidèle de tous. Il porta les couleurs de Galway de 1977 à 1994, incarnant à lui seul une génération de joueurs combatifs. Il côtoya les « durs » du vestiaire comme Miko Nolan, Tommy « Chopper » Murphy ou Billy Cleary. Miko, souvent perçu comme un joueur rugueux, était selon Cassidy bien plus talentueux que sa réputation ne le laissait croire. Il joua pour Galway de la toute première campagne senior en 1976 jusqu’à 1984, un exemple de longévité. Quant à Murphy, son surnom de « Chopper » ne sort pas de nul part : l’attaquant Frank Devlin en témoignera en plaisantant après un contact musclé : « Le ballon n’est pas dans mes chaussettes, tu sais. » Cassidy se souvient aussi d’un match de réserve où, tout juste revenu de blessure (à Galway, on n’était jamais « mis sur le banc », simplement « blessé »), il fut associé au jeune Billy Cleary. L’avant-centre adverse, malmené par Cassidy, tenta sa chance contre le plus jeune… et n’y trouva pas un adversaire plus abordable pour autant !

Quant à John Herrick, l’entraineur – joueur et ancien international, il est devenu au fil du temps « plus Galwegian que les Galwegians eux-mêmes », selon les mots d’un joueur. Il savait utiliser son talent au bon moment, un samedi, il fit répéter des coups francs pendant deux heures. Lors du match du lendemain, lorsque l’équipe obtint un coup franc, il écarta tout le monde : « Donnez-moi ce ****** de ballon ! » Et il expédia le cuir directement au fond des filets. Une leçon d’autorité et de savoir-faire, tout simplement. Malheureusement les résultats ne suivent pas, le club ne parvient pas à s’extirper des tréfonds du classement et Herrick est limogé en 1983.

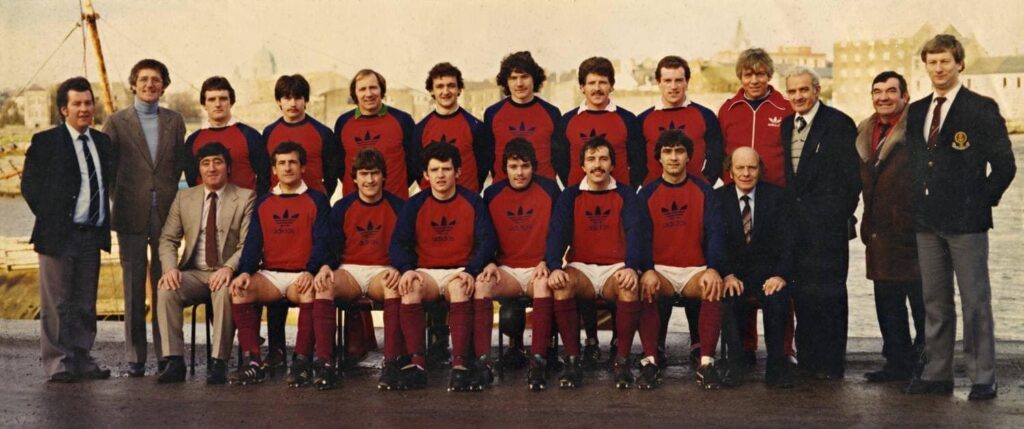

Assis de G à D : Finbar Lillis, John Herrick, Brian Duff, Gerry Daly, Brian Long, Mick Sheehan, Kevin Cassidy, Michael Walsh

Au départ de la saison 84-85, c’est le gardien Tom Lally (gardien de la réserve du Celtic Glasgow début 70) qui reprend les rênes d’entraineur pour une saison au terme de laquelle il hissera à l’équipe en finale de la prestigieuse FAI Cup, où elle s’inclinera 1-0 face aux Shamrock Rovers. Bien que Lally quitte le club au terme de la saison, tous les joueurs de l’époque soulignent le rôle clé de Tommy, gardien expérimenté, mentor et leader incontesté dans les vestiaires. Tommy Lally était au club depuis les débuts dans l’élite et il disputa 22 matchs de championnat lors de cette saison là (77-78), terminant même… meilleur buteur du club avec quatre réalisations, à égalité avec Paul Martin, grâce à ses buts sur pénaltys ! Son dernier match sous les couleurs de Galway United fut la finale de la Coupe d’Irlande 1985, qu’il disputa en tant que joueur-entraîneur. Au total, Lally dirigea l’équipe à 50 reprises, pour un bilan équilibré : 15 victoires, 20 nuls et 15 défaites. Il entra dans l’histoire du club en devenant le premier entraîneur à mener Galway United en finale de la FAI Cup et à qualifier l’équipe pour une compétition européenne.

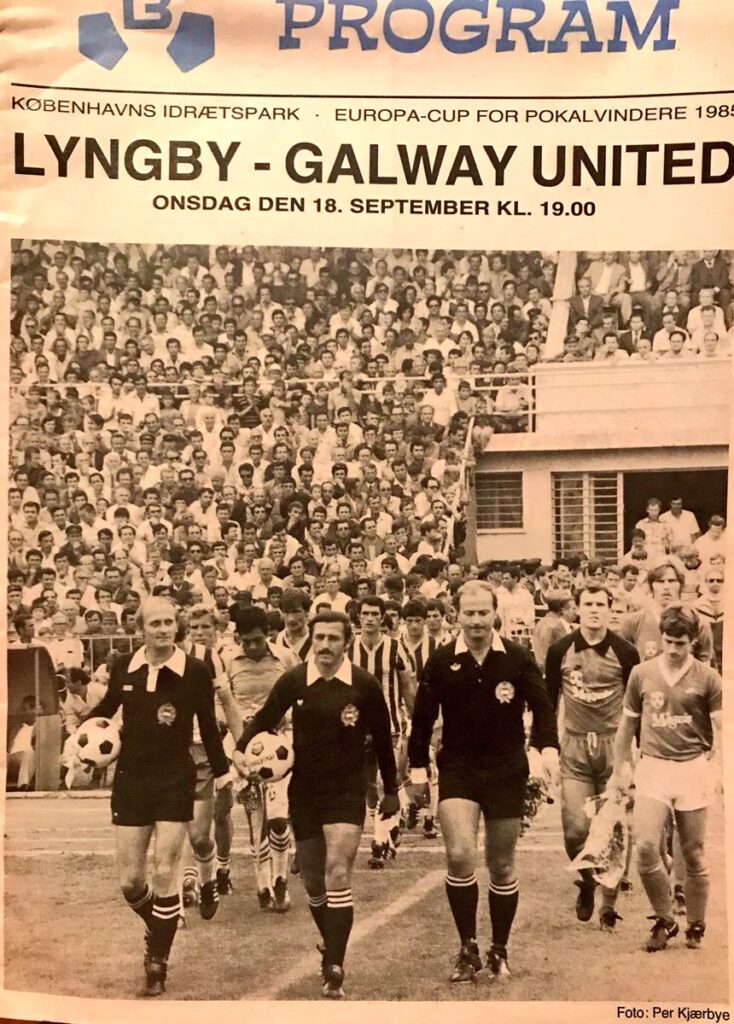

Le temps des trophées, de l’Europe et des terrains de hurling

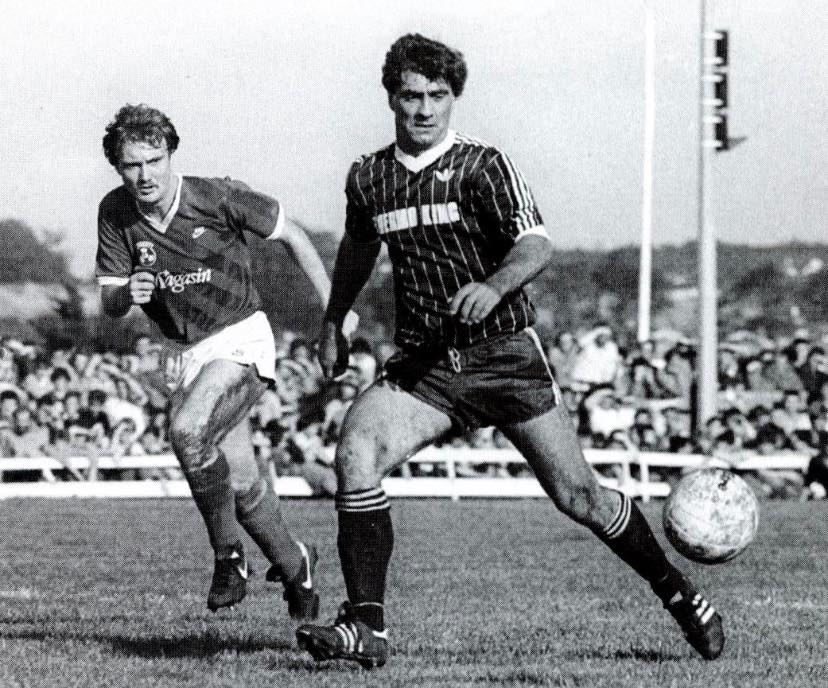

Cette fois ci, quelque chose a changé, bien que défaite en finale, l’équipe termine en 6e position et semble taillée pour se faire une place en haut de tableau. Leur premier match de la saison aura lieu le 18 septembre 85 et il sera aussi le tout premier match de l’histoire du club en coupe d’Europe -malgré la défaite, Galway hérite de la place pour la C2 puisque les Shamrock sont déja en C1 grâce à leur titre de champion – opposé au club danois du Lyngby BK au premier tour de la Coupe des vainqueurs de coupe. Les Irlandais sont dominés 1-0, tout reste possible pour le match retour qui a lieu deux semaines plus tard à Galway, non dans son stade fétiche de Terryland , pas aux normes pour l’occasion mais au Galway Sportsground. Pas de miracle et une défaite 2-3 mais un moment d’histoire puisque Paul Murphy écrit son nom dans le marbre, devenant le premier buteur européen de l’histoire du club. Une double défaite mais une première encourageante en Europe pour le nouveau sélectionneur Tony Mannion.

Galway va confirmer sa belle prestation européenne en entamant son championnat par une série impressionnante de 16 matchs sans défaite, un record ! Malheureusement la première défaite tombe contre les puissant Shamrock, en chasse d’un 3e titre consécutif. Galway perd pied et enchaine successivement deux autres défaites, ce qui fait 3 défaites de rang, les seules de la saison. Même si l’équipe se reprend, c’est trop tard, trop de points sont perdus à cause de matchs nuls et les Shamrock sont sacrés champion. La « Maroon Army » termine deuxième, à cinq points du géant dublinois, le meilleur classement en date de son histoire. Même si la saison s’achève sur une note un peu décevante, on retient surtout le positif : le 15 janvier 1986, le club a enfin remporté son tout premier trophée en League Cup en battant Dundalk 2-0, grâce notamment à un but de l’ex-international Paul McGee, dont je vous ai déjà parlé ici. L’ex international marquera 19 goals cette saison là, ce qui lui permettra de se faire remarquer et de signer en Eredivisie au HFC Haarlem, il reviendra un an plus tard à Galway et il y restera de 1987 à 1990 pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du club.

Debout de G à D : Martin McDonnell, Brian Gardner, Noel Mernagh, Kevin Cassidy, Richie Blackmore, Mickey McLaughlin, Jimmy Nolan

Accroupis de G à D : Neville Steedman, Eamonn Deacy, Dennis Bonner, Colm McGonigle, John Mannion, Paul McGee

« On est arrivé sur le terrain à Galway et on s’est dit : mais c’est quoi ce délire ? Où est-ce qu’on a atterri ? Peut-être sur la Lune ! »

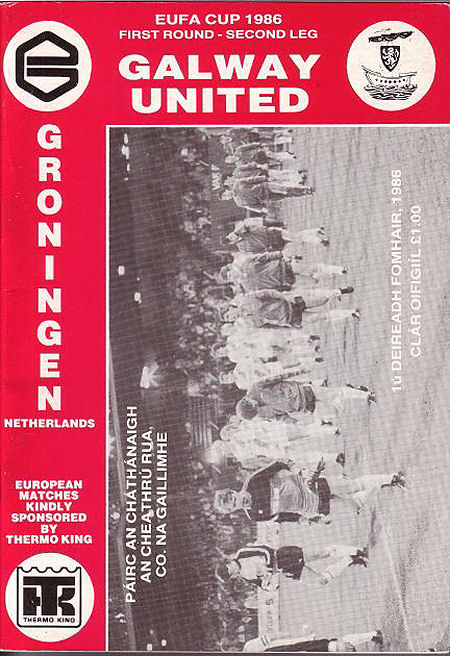

À l’issue de la saison 1985‑86, Galway est donc qualifié pour le premier tour de la coupe UEFA suite à sa victoire en League Cup. C’est donc une deuxième aventure européenne de suite pour le club qui sera opposé aux néerlandais de Groningen. Galway s’incline sur deux matchs (5-1 à l’extérieur, 1‑3 à domicile), pour un score cumulé de 2‑8, mais cette expérience reste gravée dans l’histoire du foot irlandais pour une chose en particulier, le match retour en Irlande est exceptionnellement organisé non pas à Terryland Park (toujours pas aux normes UEFA) , mais à Páirc an Chathánaigh, dans le village gaeltacht d’An Cheathrú Rua, en Connemara. Ce terrain géré par une communauté de GAA (sports gaéliques) offrit au club une solution après des difficultés à trouver un stade homologué. Pour Groningen, c’était un véritable choc culturel, les joueurs néerlandais de Groningen furent complètement déconcertés par l’environnement : isolé, entouré de paysages sauvages, le décor contraste totalement avec le profil hollandais, mais la ferveur locale et l’authenticité de l’accueil laissèrent une empreinte mémorable.

L’équipe stagne ensuite en milieu de classement et ne peut réitérer ses bonnes performances en coupe, pire elle frôle même la rélégation lors de la saison 88-89 et Jim McDonagh est appelé à la rescousse. L’ancien gardien, anglais de naissance, a évolué à Rotheram, Bolton et Everton, et fut international irlandais à 25 reprises. Il parvient à sauver l’équipe mais ne prolonge pas l’aventure. C’est ainsi qu’au début des années 1990, Galway United amorce une saison 1990-91 qui s’annonce tout au mieux anodine : l’équipe termine huitième du championnat, confortant sa place dans l’élite sans jamais menacer les sommets du classement. Cependant c’est une nouvelle fois en coupe d’Irlande que les Tribesmen retrouvent leur éclat. Sous la houlette de Joey Malone, manager fraîchement nommé, le club entame une campagne remarquable en éliminant successivement Cobh Ramblers (3-1), Shelbourne (2-0), Limerick City (2-1) et St James’s Gate. Le jeu fluide et inspiré de Tommy Keane, auteur d’un but à chaque tour, combiné à la maitrise du capitaine Johnny Glynn redonne une âme et une identité à l’équipe.

Le 12 mai 1991, Galway United affronte les Shamrock Rovers en finale de FAI Cup à Lansdowne Road. Face à une équipe qui vise sa 25e victoire dans la compétition, Galway joue les outsiders avec une détermination tranquille. La rencontre, longtemps fermée, s’ouvre à cinq minutes du terme. Récupérant un ballon mal dégagé, Tommy Keane déborde sur la droite et adresse un centre chirurgical depuis le coin du terrain. Johnny Glynn surgit au second poteau, contrôle et pousse le ballon au fond des filets. Il bondit par-dessus les panneaux publicitaires pour rejoindre une marée de supporters galwéziens dévalant les gradins. Ce but suffit : Galway remporte sa première FAI Cup. Dans le vestiaire, Joey Malone salue une victoire méritée, parlant d’un collectif plus cohérent et affamé que son prestigieux adversaire.

Debout de G à D : George Guest (Physio), Adrian Walsh (Assistant Manager), Derek Rogers, Declan McIntyre, John Cleary, Paul Campbell, Johnny Glynn, Peter Carpenter, Kevin Cassidy, Joey Malone (Manager).

Accroupis de G à D : Jimmy Nolan, Johnny Morris-Burke, Larry Wyse, Tommy Keane, Noel Mernagh, Stephen Lally.

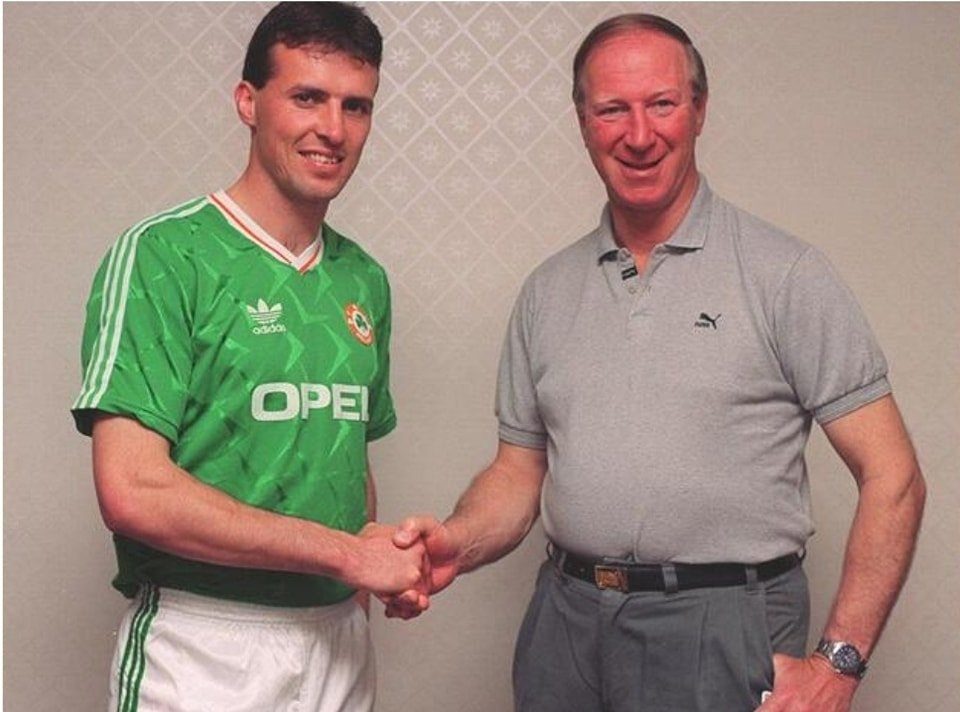

La saison achevée, le conte de fée va continuer pour le capitaine Johnny Glynn. Il explique: « Deux semaines plus tard, je me préparais à partir en vacances chez ma soeur à Boston. Je suis parti de l’aéroport de Shannon, où j’ai découvert que l’équipe nationale irlandaise était sur le même vol que moi, en route pour un match amical contre les États-Unis à Boston. J’ai rencontré Packie Bonner (gardien de la sélection et du Celtic Galsgow) dans l’avion, qui m’a dit à quel hôtel l’équipe logeait. Le lendemain, j’y ai emmené ma sœur Lynda dans l’espoir de croiser les joueurs. Dans le hall, j’ai fait la connaissance de Peter Byrne, du Irish Times, venu couvrir le match. Il m’a dit que Jack Charlton (le sélectionneur) était présent à notre victoire en finale de la FAI Cup. Alors que nous discutions, l’équipe est revenue de son entraînement. Peter a interpellé Jack et m’a présenté. Jack m’a alors demandé si j’avais apporté mes crampons. Il n’y avait évidemment qu’une seule réponse possible. Niall Quinn venait de déclarer forfait à la dernière minute, et seuls deux attaquants restaient dans le groupe : Tony Cascarino et David Kelly. Jack m’a alors invité à rejoindre l’équipe. Mick Byrne, le kiné de la sélection, m’a conduit dans la chambre de Mick McCarthy pour me présenter au capitaine. Le lendemain, je me suis entraîné avec le groupe et ai partagé le repas d’avant-match avant de partir pour le Foxborough Stadium.

Le match s’est joué devant 51 000 spectateurs, en majorité irlandais. L’Irlande menait 1-0 grâce à un but de Cascarino et je m’échauffais au bord du terrain quand les États-Unis ont égalisé. Je ne suis finalement pas entré en jeu, et n’ai donc pas obtenu de sélection officielle, mais j’étais reconnaissant de cette opportunité et conscient d’avoir été au bon endroit au bon moment.

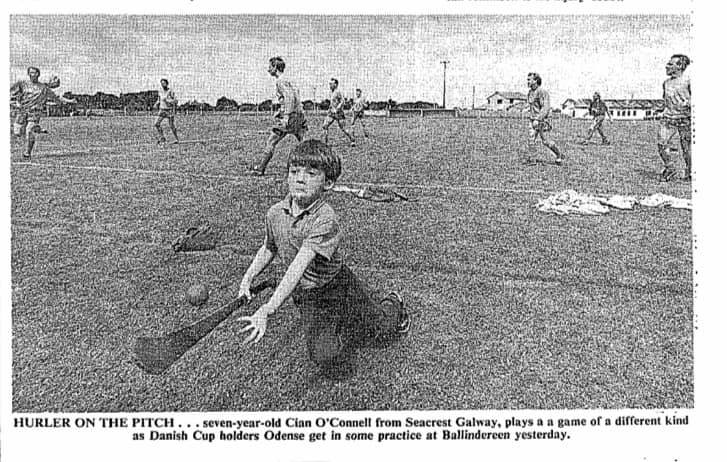

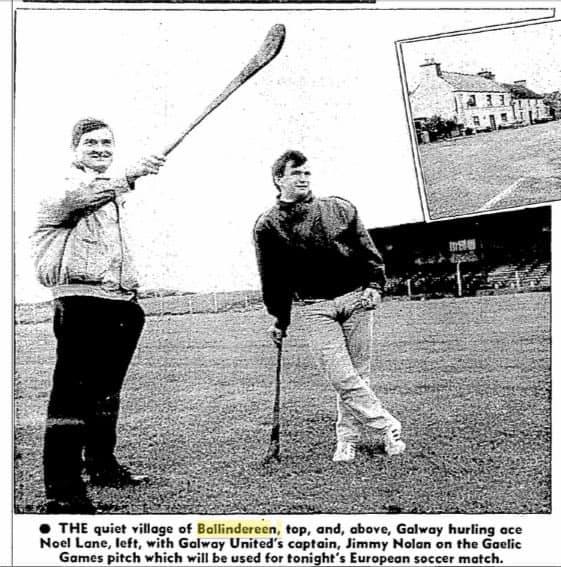

La victoire historique en FAI Cup qualifie Galway United pour la Coupe des vainqueurs de coupe 1991-92. Mais l’euphorie s’efface bientôt devant les exigences du football européen. Privée de Tommy Keane et Johnny Glynn partis sous d’autres cieux pendant l’été, l’équipe est affaiblie avant même de disputer son premier tour face aux Danois d’Odense BK. L’autre surprise réside dans le choix du lieu pour accueillir le match aller : ce n’est pas le traditionnel Terryland Park, toujours considéré comme inapte à recevoir une rencontre européenne, mais un petit terrain de GAA à Ballinderreen, dans le comté de Galway, en plein cœur du Gaeltacht. Ce choix insolite s’explique par la nécessité de trouver rapidement un terrain adapté. C’est ainsi que le président de Galway United organise en urgence une rencontre avec Michael Kelly, président du club de hurling de Ballinderreen, afin de lui demander la permission d’utiliser son terrain. Pour s’adapter aux conditions « rurales », le staff méticuleux d’Odense est arrivé à Ballinderreen, deux semaines avant le match. Leur entraîneur, Ronald Poulsen, inspecta le terrain moucheté de fleurs sauvages et exprima ouvertement ses doutes quant à la possibilité d’y disputer une rencontre européenne dans un délai aussi court. « Lorsque j’ai visité le terrain il y a plus de quinze jours, des fleurs poussaient encore sur la pelouse et cela ne semblait pas réel qu’un match européen puisse s’y jouer. Mais après l’avoir foulée à l’entraînement en arrivant à Shannon, je suis désormais très satisfait. »

« Ils étaient prêts à faire tout le nécessaire pour que le terrain soit en condition. Il fallait qu’il soit parfait pour un match aussi important entre Galway United et Odense. On a fait installer huit lignes téléphoniques depuis Kilcolgan, à cinq kilomètres de là. On a dû dédier un vestiaire entier rien que pour les télex. À l’époque, en 1991, tout se faisait par télex. Toute la presse internationale était présente, alors un de nos grands vestiaires a été attribué à la presse. »

Le 18 septembre 1991, quelque 6 000 spectateurs s’agglutinent autour des lignes de touche dans une atmosphère aussi folklorique que fervente. Les joueurs, habitués à la rudesse des pelouses domestiques, doivent s’adapter à un environnement quasi amateur. Sur la pelouse étroite et bosselée, Galway fait front, mais le niveau d’Odense – où évoluent plusieurs internationaux danois dont Lars Elstrup, buteur ce jour là – est sans appel. Les visiteurs s’imposent 3-0 à l’extérieur. Les Danois eurent même droit à un temps typiquement irlandais, le match s’ouvre sous un soleil éclatant, baignant le terrain de Ballinderreen d’une lumière presque surréaliste pour une joute européenne. Mais au retour des vestiaires, les cieux s’assombrissent brutalement. Une averse torrentielle s’abat sur les quelque 6 000 spectateurs, massés sur les buttes herbeuses qui entourent trois côtés du terrain. Mal préparés à un tel revirement météorologique, beaucoup n’ont d’autre choix que de hisser leurs pulls au-dessus de leur tête pour se protéger tant bien que mal. Malgré la défaite, l’événement s’avère très profitable pour Galway United. Le club réalise une belle recette, notamment grâce aux 600 places assises vendues à 10 livres l’unité, soit une rentrée de 6 000 livres — une somme non négligeable à l’époque. Ces fonds sont réinvestis avec discernement, notamment dans l’aménagement d’un second terrain d’entraînement.Ballinderreen, de son côté, gagne en notoriété. La modeste enceinte devient une curiosité sportive, régulièrement visitée par des supporters de GAA de passage entre Cork et Limerick, intrigués par cette parcelle de gazon gaélique reconvertie en théâtre européen. Le match retour sera une nouvelle défaite, 4-0 au Danemark et le rêve européen prend fin brutalement sur un score cumulé de 7-0.

L’euphorie européenne vécue à Ballinderreen lors de l’été 1991 marqua un sommet dans l’histoire romantique de Galway United. Mais à peine le souffle de l’enthousiasme retombé, le club fut rattrapé par la rudesse du football domestique. La saison suivante est douloureuse et Galway est relégué pour la toute première fois de son histoire en First Division. Un coup dur, mais pas fatal.

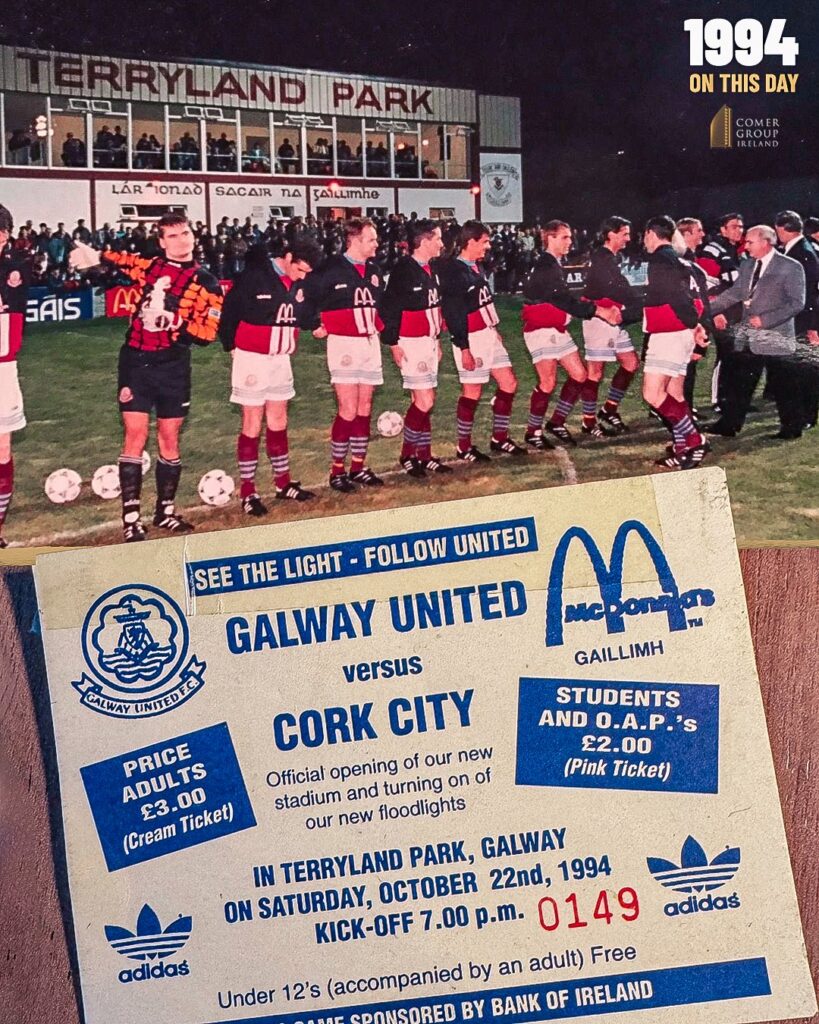

Tony Mannion, figure emblématique du club, fit son retour à la barre technique. Sa mission : restaurer l’élan perdu. Il le fait avec brio. Galway remonte immédiatement, en patron, remportant le championnat de First Division et ajoutant à cela le First Division Shield, coupe réservée aux équipes des divisions inférieures. Pour leur retour au sommet, Terryland Park est en pleine rénovation et le club s’installe temporairement à Crowley Park, antre du club de rugby local, Galwegians RFC. C’est dans cet environnement inhabituel que Galway déjoua les pronostics en terminant troisième du championnat derrière les Shamrock Rovers et Cork City. Le retour à Terryland Park fut célébré comme il se doit, le 08 octobre 1994, avec une victoire contre Sligo. Deux semaines plus tard, le stade battit son record d’affluence : 7 000 spectateurs s’étaient massés dans les travées pour voir Galway dominer Cork City 2-1 sous les projecteurs.

La parenthèse enchantée prit fin en 1996. Galway, alors dirigé par Dennis Clarke, connut une nouvelle relégation. Cependant, Galway su trouver la lumière dans l’obscurité en remportant brillament la League Cup, pour la seconde fois de son histoire. L’équipe s’illustra d’abord lors du match aller disputé à Terryland Park où elle domina Cork City 3‑1. Puis pour le retour, le 1er janvier 1997, au mythique stade de Turners Cross à Cork, un but crucial de Fergal Coleman scella la victoire : Galway United l’emporte 4‑2 au total et soulève un nouveau trophée ravivant ainsi la fierté de l’équipe et de ses supporters.

Montées, descentes, et espoirs persistants

Malgré la victoire en League Cup, les Tribesman ne parviennent pas à remonter en première division et c’est Don O’Riordan, technicien dublinois, qui reprend les rênes. En 1999, il ramene le club parmi l’élite. Son passage à la tête de l’équipe est aussi marqué par deux parcours mémorables en Coupe d’Irlande. Galway atteint les demi-finales à deux reprises, en 1999 face à Finn Harps et en 2000 contre Shelbourne. La demi-finale de 1999 fut même le premier match de football retransmis en direct depuis Terryland Park. Tony Mannion, toujours fidèle au rendez-vous, entama en 2001 son troisième mandat à la tête du club. Mais en dépit d’un palmarès riche – six trophées seniors en un quart de siècle de présence dans l’élite –, Galway United retrouva la First Division (D2) à l’aube de la saison 2002-2003. Une nouvelle page s’ouvrit en 2005 avec Stephen Lally à la tête de l’équipe. Ancien joueur emblématique du club (1983-1997), Lally avait tout gagné ou presque sous le maillot grenat. Malheureusement, son passage à la direction fut de courte durée : il démissionna après dix journées seulement lors de la saison 2006. C’est Tony Cousins qui prit la relève en juin. Galway United termina la saison à la troisième place, synonyme de promotion. La stabilité reste éphémère, le club continue son Yo-Yo entre les deux divisions et le bilan est bien maigre , les supporters ne devant se contenter que d’une finale de ligue cup perdue en 2015, année de leur retour au plus haut niveau, avant de rebasculer un échelon plus bas dès 2018.

L’embellie survint en 2023. Sous la houlette de John Caulfield, nommé manager en août 2020, Galway offre l’une de ses meilleures saisons de l’histoire récente. Le club remporte le championnat de First Division (D2) avec 94 points, distançant Waterford de 15 points. Alliant efficacité offensive et régularité défensive : les Tribesmen gagnent onze matchs d’affilée en début de saison et finissent en beauté sur un large succès 4‑0 face à Kerry à Tralee, assurant ainsi leur retour en Premier Division. En 2024, pour leur retour dans l’élite, l’embellie ce poursuit, Galway termine à la 5ᵉ place du championnat, le meilleur résultat du club depuis 1994 avec en prime une présence jusqu’en demie finale de FAI Cup. Des joueurs comme David Hurley, sacré joueur de la saison 2023 et auteur de nombreux buts décisifs, incarnent ce renouveau. En 2025, et à l’heure ou j’écris ces lignes la dynamique se maintient : Galway est 8ᵉ de la Premier Division à 6 points de la 5e place et peut compter sur son buteur, le Néo-Zélandais Moses Dyer, actuel deuxième meilleur buteur du championnant avec 10 réalisations.

La ville de Galway occupe aujourd’hui une place singulière dans l’imaginaire irlandais. Cosmopolite, culturelle, prisée des visiteurs autant que des artistes, elle illustre à elle seule comment l’Irlande a su, malgré les séquelles de la Grande famine, reprendre forme et substance. Là où la misère avait laissé des cicatrices profondes, Galway a su bâtir un avenir tourné vers l’extérieur, sans renier sa mémoire. À l’ombre des géants du championnat, le club n’a jamais prétendu régner sur le football irlandais. Mais son histoire, marquée par des retours répétés depuis les divisions inférieures, par quelques titres conquis sans tapage, et par des combats menés loin des grandes enceintes, en fait un témoin fidèle de ce que signifie durer dans un paysage souvent instable. Comme sa ville, Galway United n’a jamais été une puissance installée, mais il continue d’exister avec force, de revenir là où on ne l’attend pas toujours.

Merci, Mayo!

Comme d’hab : je me suis livré à mon petit jeu consistant à essayer d’identifier l’un ou l’autre noms « connus »………et il y avait Deacy! Dont n’est quand même pas commun d’avoir donné son nom à un stade si récent.

Des Lars Elstrup, il ne doit pas y en avoir 20.000 : c’est celui qu’on a retrouvé se baladant tout nu, après qu’il eut intégré une secte?

Le nom de Mick McCarthy me disait vaguement quelque chose………et semble susceptible, check rapide, d’être plus parlant pour des Français??

Quoique loin d’être ma préférée (beaucoup trop de touristes il y a un quart de siècle déjà), Galway est probablement la ville irlandaise par où je suis le plus souvent passé, et pourtant ce stade ne me disait rien..alors que je suis manifestement passé à côté une dizaine de fois. D’année en année, la transformation des faubourgs de cette ville était radicale………….. L’intérieur des terres restait intact, j’ose espérer que ça n’a pas trop changé?? La route menant aux Twelve Bens après avoir longé le Lough Corib : c’est quelque chose.

C’est dire à quel point Deacy comptait à Galway : le seul joueur du club à avoir eu une vraie résonance internationale, et surtout, un gars vraiment attachant !

Pour Elstrup c’est bien lui, c’était son avant dernière saison avant de finir dans la secte de Krishna il me semble…. Quand il en est sorti Odense lui a reproposé un essai en 99 pour le relancer, mais ça ne l’a pas fait. Il voulait être payé durant cette période, ce que le club a refusé. Toute cette histoire pourrait faire l’objet d’un article !

Mick McCarthy, je l’avais évoqué dans l’article, hélas disparu de la Saint-Patrick, quand j’évoquais le clash entre Roy Keane et lui, juste avant la Coupe du monde 2002.

Magnifique article Mayo ! D’où te vient cet amour pour le championnat irlandais ? Qui, il faut le dire et à l’instar de son voisin du nord, subit depuis tant d’années la présence de la gargantuesque Premier League anglaise.

Je suis tombé sous le charme de l’île quand j’étais gamin, avec sa musique, ses mythes et ses légendes… Et ça ne m’a jamais lâché depuis. Fan de foot, j’ai naturellement commencé par suivre l’équipe nationale, puis mon intérêt pour l’histoire m’a poussé à creuser celle du pays. Ça faisait un moment que j’avais envie de mêler un peu tout ça dans un sujet, mais je dois avouer que je connaissais surtout les histoires liées à la sélection jusqu’à présent. Pour la série que j’écris ici, je découvre énormément en faisant mes recherches pour les articles, il y avait très peu de choses que je connaissais déjà ! 🙂

Pour ce qui est de l’ombre du championnat anglais, c’est indéniable. Mais le foot irlandais est en train de grandir depuis l’après-Covid : les stades se remplissent de plus en plus, la visibilité revient, et la Conference League offre presque chaque année une vraie aventure européenne en phase de groupes. Évidemment, le championnat restera mineur, jamais à la hauteur de la cheville de l’anglais, mais je pense que le niveau va monter progressivement, et ça devrait finir par se ressentir dans la sélection, qui traverse un sacré creux depuis un moment. Il y a d’ailleurs de nouveau des joueurs du championnat repris chez les espoirs mais quand ils font le saut chez les grands, ils sont déja dans un club étranger.

Il est vrai que la sélection est en berne depuis un certain temps ; c’est le calme plat depuis l’Euro 2016. La sélection irlandaise est, de mon point de vue, relativement connue en France (surtout par ceux qui suivent en priorité les sélections nationales, comme moi), notamment depuis son excellent parcours lors du mondial 2002. Je me souviens d’avoir regardé Cameroun-Irlande, c’était un samedi matin, avec Matt Holland qui égalise d’une superbe frappe à ras de terre 🙂 L’époque pré-internet, découvrir des nouveaux joueurs et nouveaux pays… Ça y est, la nostalgie commence à me saisir le bout des doigts !

C’est d’ailleurs là que j’ai vraiment découvert les Green Boys, puisque j’étais trop jeune lors de leurs précédents exploits réalisés sous Jacky Charlton. Qui plus est, je me suis fait récemment un petit plaisir : regarder leur victoire 1-0 face aux Anglais lors de leur premier match à l’Euro 88 😉

Il est vrai que la Conférence League offre un terrain de jeu plus adapté pour les équipes locales, comme en atteste l’année dernière le bon parcours des Shamrock Rovers.

Pour moi aussi c’était 2002, j’avais 8 ans … C’est la que j’ai découvert Robbie Keane (son goal à la 92e pour égaliser contre l’Allemagne !) Roy Keane (je pensais alors qu’ils étaient frères) et Damien Duff (sacré champion d’Irlande en tant que coach à Shelbourne l’an dernier d’ailleurs, fort attaché à son pays qu’il a du quitter pour sa carrière de joueur, il a récemment déclaré ne pas vouloir entrainer ailleurs qu’en Irlande).

Petite anecdote en plus, le 1er septembre 2001, U2 est en concert devant 80 000 personnes à Slane Castle et Bono n’est pas en grande forme, il a enterré son père la veille. De l’aute coté les spectateurs ont pu assister avant le concert au match opposant l’Irlande aux Pays-Bas , ultra important, car si les Irlandais gagnent, ils iront en barrage face à l’Iran. Malheur au vaincu qui n’iral nul part, le Portugal trônant en tête du groupe. Alors que Garry Kelly est exclu à la 58e on s’attend au pire mais c’est le contraire qui se produit, Jason Mc Ateer (Blackburn) marque 10 minutes plus tard, l’Irlande s’impose et composte son ticket de barrage. La foule est en délire , l’ambiance est électrique, U2 arrive sur scène et ce jour la » Beautiful Day » devient » it’s a Beautiful Goal » en fin de chanson. Le concert est mémorable et est filmé pour le DVD « U2 Go Home: Live from Slane Castle, Ireland » https://www.youtube.com/watch?v=6N2HpLWYBOA&list=RD6N2HpLWYBOA&start_radio=1 à 3minutes 55.

Pour la chanson New Years Days , il va s’envelopper d’un drapeau irlandais et dire à la foule » Fermez vos yeux et imaginez que c’est Jason Mc Ateer » à 3 minutes 20 https://www.youtube.com/watch?v=95vkJfeJBw4&list=RD95vkJfeJBw4&start_radio=1

Bono a tout essayé pour faire venir Mc Ateer sur scène ce soir la , avant le début du concert il a meme proposé d’envoyer un hélicoptère à Lansdowne Road pour faire venir le joueur qui… décline poliment car il a prévu une soirée sur Dublin avec John Aldridge. Soirée qu’il qualifiera plus tard de « nulle », pas grave Bono n’est pas rancunier, il invite Mc Ateer à faire partie du clip de la chanson hymne de l’euro 2020 qu’il a composé avec Martin Garrix » We Are The People ». Jason apparait à 2 minutes 10 enfilant le maillot d’époque ! https://www.youtube.com/watch?v=kGT73GcwhCU&t=131s

C’est marrant vos souvenirs, moi 88 ça me rappelle mon père, qui avait vu deux fois le « Grand Leeds » live en Belgique, en avait été marqué comme jamais……..et qui n’arrêtait pas de m’emmerder avec son Jacky Charlton, « la Girafe »……….. Je le trouvai ringard, son Charlton.. ; que trouver à ce grand dadais?? Puis je me suis intéressé à ce club, ai investi sa légende noire de club « dirty », en ai découvert des matchs grâce à internet, à peu près tous à tomber par terre………..et j’ai fini par comprendre mon père, entre-temps décédé.

Jason MacAteer, souvenir très net de ses premières saisons avec Liverpool, ils essayèrent mordicus de le mettre dans les meilleurs conditions possible, que de confiance accordée où, de match en match, je me rappelle m’être demandé pourquoi………… ==> Le plafond de verre avait été immédiat pour ce joueur ; l’énergie qu’il mettait dans son jeu avait un je ne sais quoi d’asthénique?? Dieu merci pour lui il y eut l’équipe nationale – et ce fail invraisemblable des Pays-Bas (2 points sur 12 face aux concurrents directs..)..

Du coup tu sauras peut être répondre à ma question , c’est vrai cette histoire du « Remember Lierse » écrit quelque part sur un mur d’Elland Road ? Histoire de se rappeler que rien n’est fait après avoir été éliminé de la coupe UEFA suite à la défaite face au Lierse ,0-4 en septembre 1971, porté par un éclatant Swat Janssens. D’ailleurs le meneur de jeu campinois Frans Vermeyen ouvrira un café après sa carrière qu’il appellera tout naturellement, Elland Road.

On ne peut plus vrai, je comptais d’ailleurs aborder ce double-affrontement un de ces 4. Certes Revie fit tourner son équipe (histoire, illusoirement, de pouvoir gagner sur tous les fronts), en dépit des appels à la prudence adressés par son scout, et cependant : l’exploit reste immense, c’était la vraie meilleure équipe d’Europe en face……….alors que le Lierse restait un club amateur!!! Tous pays et époques confondus : l’on se doit même de parler d’exploit majeur, dans l’Histoire des Coupes d’Europe.

Je ne sais plus quand, ni trop pourquoi (après une espèce de « remontada »??), l’inscription fut finalement effacée à Elland Road, mais c’est assez récent, une petite génération je dirais. Je dois en avoir des photos dans mon bazar.

J’ai en tout cas un très beau matériel à partager sur cet exploit..d’un Lierse qui en réalisera d’autres, c’était une belle cuvée…………..et un club extra, sa disparition aura été, ma foi, un coup terrible pour notre football ==> Il est prévu que je revienne en long et en large sur ce club, probablement à l’automne 2026, pour les 55 ans de cette qualification invraisemblable à Leeds.

J’avais envie d’en faire un article aussi hihi. Surtout qu’au tour suivant c’est une autre remontée fantastique face au PSV !

J’aimerai bien voir les quelques photos que tu as à l’occasion ! 😉

Je les dois au plus précieux de ses supporters – qui se trouve aussi être le plus précieux des passionnés de notre football, bien qu’il suive désormais tout cela d’assez loin, en Hongrie..

Ça semble être une belle histoire 🙂

En matant tes compos, j’ai cru reconnaître Mickael Walsh, dit Mickey, mais non, c’est un homonyme. Walsh jouera pendant plusieurs saisons à Porto. Ce Porto qui devenait une terreur continentale. Il est de la finale de c2 84 face à la Juve.

C’est assez effrayant de constater que l’Irlande n’a jamais récupéré ses chiffres du XIXeme siècle.

C’est effrayant, en effet. Depuis 2022, la population est enfin remontée au-dessus des 5 millions, pour la première fois depuis 1851… Dans les années 60, ils étaient encore moins de 3 millions. Ça grimpe doucement, mais beaucoup d’Irlandais continuent de partir à l’étranger (un effet de l’énorme diaspora), ils ne sont pas prêt de revenir à 8 millions de sitôt…

Super boulot encore!

Quelques points:

– Mick McCarthy a joué à Lyon deux ans il me semble fin des 1980s. Peut etre pour ca que cela semble familier en France, mais surtout connu pour etre le séléctionneur en 2002, quand l’équipe aurait pu fair mieux qu’un 8ème.

– Je ne savais pas que Galway avait joué ses matches de Coupe d’Europe sur des terrains de GAA. Est-ce que tu saurais comment cela a pu etre possible vu qu’une des lois de la GAA, justement, est de ne pas avoir de matches de foot ou de rugby sur ses terrains? Vraiment curieux sur ce point là.

– Oui l’Irlande n’a pas retrouvé sa population de 1841, ce qui je crois est unique en Europe et très rarement observé dans le monde. Par contre, faisons attention avec les chiffres: c. 8 millions d’habitants en 1841 dans l’ile, c. 7,2 millions en 2022 dans l’ile (RoI 5.3 et NI 1.9).

– Quelques points qui contredisent la mythologie nationaliste. Sans forcément vouloir te contredire – ta perspective est d’ailleurs plutot mesurée:

1. l’Acte d’Union (1800)

a. Ce n’est pas une conséquence de la rébellion de 1798 mais répond à d’autres impératifs: solidifaction et centralisation des états au 17ème et 18ème, guerres Napoléoniennes avec tentatives d’invasion en 1796 et 1798, manque de confiance vis à vis du Parlement Irlandais (exclusivement Protestant et aristocratique), contexte de rétrecissement impérial avec perte des USA. Il ne faut pas ici se focaliser seulement sur les évenements locaux mais comprendre le Royaume-Uni comme une puissance globale dans les 1790s.

b. L’église Catholique fut favorable à l’Union, parce que Pitt avait insinué que l’émancipation viendrait avec (il ne voyait aucun danger à avoir une minorité Catholique au sein d’un pays majoritairement Protestant). George III fit voler cette promesse en éclats et contribua grandement à l’emergence d’un nationalisme Irlandais Catholique – ce qui n’était pas forcément le cas auparavant.

2. la Famine. Pareil, essayons de contextualiser et surtout d’éviter les anachronismes:

a. C’est une tragédie, aucun doute la dessus, et ses conséquences furent (et restent) immenses.

b. Il y a eu plus de nourriture importée qu’exportée au cours de la Famine.

c. L’Irlande fin 1840s ne produisait pas assez de nourriture pour se nourrir.

d. La mythologie nationaliste tient le gouvernement Britannique pour responsable de la Famine (God sent the potato blight, but the English created the Famine), mais cela est faux. La Famine fut une catastrophe naturelle amplifiée par la subdivision des terres entre héritiers et la conséquente dépendence envers la patate pour se nourrir.

e. Le gouvernement Britannique (et surtout Trevelyan – Peel en 1845 était plus pro-actif) n’ont pas eu une réponse adaptée à la catastrophe. Ce constat est plutot anachronique et doit tenir compte de:

f. Dans les 1840s, le libre échange était un dogme largement partagé en Europe. Les efforts pour remedier à la Famine – aussi petit soient-ils à nos yeux – étaient sans commune mesure avec ce qui était observé auparavant. Le Royaume-Uni lui aussi traversait une crise économique à cette époque et n’avait pas forément les capacités à mobiliser ses finances si facilement. Les mesures d’aide envers l’ouest Irlandais (là où la Famine fut le plus sévère) furent difficile à mettre en place étant donné la difficulté d’accéder à ces endroits (pas de trains).

g. Je n’essaye pas de minimiser l’importance de cette tragédie, ni d’excuser la lenteur de la réaction Britiannique, ni d’occulter les préjugés Britanniques envers les Irlandais. Juste de montrer que ce n’est pas si simple d’attribuer les bons et les mauvais points.

Merci encore pour l’article, bonne chance pour les suivants. J’imagine que tu vas garder Derry FC pour plus tard, quand tu arrivers aux 1970s?

Pour avoir fait un texte sur le fameux Irlande-Angleterre 1988, McCarthy était une tour aérienne mais balle aux pieds, c’était plus compliqué. Hehe

Tilt : le sélectionneur, pour ça que je le « connaissais », merci.

Salut Robinson, merci !

Pour les matchs européens voici la réponse :

-Groninque: le club avait d’abord demandé de jouer au Pearse Stadium (stade des équipes de hurling et foot gaélique de la ville) — propriété directe de la GAA — qui avait catégoriquement refusé d’accueillir un match de Coupe UEFA (pour le motif que tu soulignes) . C’est pourquoi le terrain dans le Connemara, habituellement utilisé pour des matchs GAA, avait été retenu. En effet, comme il n’était pas officiellement « enregistré » comme propriété de l’association, les dirigeants de la GAA locale n’avaient aucun pouvoir juridique pour s’opposer à la tenue du match, même s’ils l’avaient clairement en travers de la gorge.

-Odense: Lors du match à Ballinderreen, un élément crucial a permis de contourner l’interdit : le terrain du club n’était pas juridiquement « vesté » dans la GAA, ce qui signifie que l’association n’en était pas propriétaire et ne pouvait donc pas interdire l’organisation du match. C’est ce vide juridique qui a été exploité. Mais il y eu quand même un vote, remporté à 10 voies contre 2.

Merci beaucoup pour tes précisions et analyses ! Tu fais bien de préciser mon chiffre pour la démographie , je n’avais pas fait attention à la différence avec et sans l’Irlande Nord…

Je ne peux que confirmer encore plus ton point « d » que j’aurai voulu développer un peu plus tant il est important, mais je ne voulais pas faire trop long.

Il me semble avoir lu quelque part que la famine a frappé une bonne partie de l’europe de l’ouest aussi ces années la, l’Angleterre aussi fut touchée tout comme les Pays Bas et la Belgique, néanmoins la lutte fut plus facile à mener la bas.

Exact, la ballade finale sera pour Derry et les troubles.

Excellent, merci pour la réponse.

Merci aussi pour le documentaire.

Voici un documentaire que j’ai découvert à l’instant, pas vu dans lors de mes recherches, sur le match dans le gaeltacht face à Groningue : https://www.youtube.com/watch?v=5wDaM_ySsqw

une famine n’est jamais naturelle. elle est créé par des conditions politique et sociale, toujours. Même s »il n’existe pas de définition juridique reconnue, toutes les analyses et travaux historiques sérieux le démontre, Irlande compris. Les conditions naturelles, ou ici le mildiou dans le cas irlandais, avéré et réel, ne sont qu’ élément amplificateur qui aggrave une situation alimentaire qui était déjà précaire et asymétrique. répartition des terres et de leur système de propriété, des politique agricoles et des échanges de denrées, de l’accès à l’alimentation, des modes de productions… sont les causes générales qui créent les conditions (et les mécanismes de réponses et leviers pour en prévenir) d’une famine, préciser dans le cas irlandais ici ou là dans l’article et commentaire.

Magnifique chanson que The Fields of Athenry!

Elle est souvent reprise au Pays Basque, et elle était sacrément à la mode cette année aux fêtes de Bayonne!

https://www.youtube.com/watch?v=M5_IxyvZwYU

Trop drôle ! Comment expliquer ça ? Via le rugby ?

Stade et mayo, vous avez fait un podcast mais je ne trouve qu’un seul épisode… très bien d’ailleurs.

Avec un blase comme ça vous pourriez conquérir toutes les oreilles de Belgique et de france ;)… je vous à continuer!

Il n’est pas nécessaire de me vouvoyer hihi 🙂 Oui c’est prévu mais ça demande du temps , il faut que je m’y consacre un peu plus régulièrement !

Comment as-tu découvert le podcast ? Car je n’en ai pas fait de grande publicité..

Ah c’est chouette!

Au niveau des podcasts foot, il y a de la place pour proposer des contenus sympas.

Encore un bel article, beau boulot ! (Et c’est pas fini…)

Y’aura t-il un focus sur les sports gaéliques ? On a essayé de m’expliquer quand je suis allé en Irlande, c’était la saison (match en direct dans les pubs remplis à rabord), j’ai toujours rien compris aux règles ! Le seul truc que j’ai bien compris c’est que les équipes représentent les comtés et on ne » transfère » pas les joueurs.

Trois sports Gaéliques:

Football et hurling. Un mix poteaux de foot et rugby. Trois points sous la barre, un au dessus. Quinze joueurs, pas de HJ, donc marquage individuel. Droit de faire des passes à la main, au pied etc. Pas de plaquages ou tacles mais charges permises.

Le foot se joue avec un ballon de foot assez lourd et le hurling avec une crosse et une balle. Des deux, le foot est très facile à jouer même si il faut être un sacré gabarit pour être dans les meilleurs. C’est le sport le plus pratiqué en Irlande. Le hurling est beaucoup plus difficile à jouer mais infiniment supérieur en terme de spectacle. Il y a peu de sports qui peuvent rivaliser honnêtement. Il y a aussi des plus grosses disparités de niveau du justement à sa technicité.

https://m.youtube.com/watch?v=aTcqB73fRdw

Le handball est le troisième sport, le parent pauvre clairement, et ressemble à du squash joué à mains nues.

Ce sont des sports amateurs où les joueurs jouent d’abord pour le club où ils vivent. Un changement de club peut se faire si on déménage par exemple. Chaque été, les 32 comtés séléctionnent leurs meilleurs joueurs pour le All-Ireland, le graal. Si les transferts entre clubs sont assez courants, on n’en voit pas au niveau intercomté où les jeueurs restent fidèles à leur comté d’origine ou de residence – vu qu’il n’y a pas d’incentive financiers.

Voilà en gros.

Merci Ajde ! Pour répondre à ta question sur l’article sur les sports gaéliques j’ai envie d’y répondre en tendant la perche à Robinson, qui est le bienvenu si il veut faire un petit texte sur ces sports qu’il connaît bien mieux que moi :).

J’ai toujours regardé beaucoup plus le foot que le hurling, jusqu’à cette année où comme Rob le dit, j’ai trouvé le hurling beaucoup plus impressionnant et agréable à regarder. (Tiens pour Cork, on peut parler d’une petite malédiction en finale quand même non ?)

J’ignorais pour le 3e, le handball qui me fait beaucoup penser aux jeux de paume qu’on à chez nous en Belgique, notamment le one-Wall (qui est littéralement , à peu de choses près, du Squash avec les mains), j’ai eu l’occasion d’en faire un petit peu et j’adore ! Il y a un grand tournoi international qui se déroule d’ailleurs dans le club près de chez moi, je pense que les irlandais se débrouillent pas mal d’ailleurs. Voici une petite vidéo du tournoi en question https://youtube.com/shorts/GgraFq-pBCU?feature=shared

Encore un immense article, P2F va devenir la référence non-anglophone du football irlandais si tu continues ainsi !

En ce qui concerne l’intro, c’est glaçant de se rendre compte que des phrases comme « la détresse des populations, qui se retrouvent poussées à choisir entre la mort ou l’exil. » ou « Les lois du marché jouent alors leur rôle implacable » sont tristement d’actualité, en 2025, comme elles l’étaient en 1845.

Les lois du marché n’ont fait qu’évoluer pour devenir toujours plus pesantes alors que les alternatives ont été écrasés par la force…

Bref, le fascisme c’est la gangrène, de Santiago, à Galway jusqu’à Paris et Gaza…

superbe article très instructif, magnifique boulot.

bravo

Salut Robert. On a eu un petit problème technique. Ton texte sur Lee Sharpe a inexplicablement disparu de nos archives… Tu n’aurais pas un brouillon à nous renvoyer ? Désolé…

Un immense bravo pour ce travail titanesque et de très grande qualité. Je m’en vais de ce pas lire les autres. Chapeau.