José Cano, dit Canito. 87 matchs officiels sous les couleurs blanquiazules, ni plus, ni moins. Des écarts de conduite et des attitudes indignes d’un footballeur professionnel. Deux saisons sous les couleurs ennemies du FC Barcelone. Aucun titre[1]. Rien qui ne justifie a priori son appartenance à la mythologie de l’Espanyol. Et pourtant… Pour comprendre, il suffit de reprendre les propos de son ami Rafa Marañón, le goleador des années 1970 : « L’amour que Canito avait pour l’Espanyol, probablement aucun joueur dans l’histoire de ce club ne l’a eu et ne l’aura. Il l’a démontré au Camp Nou en célébrant un but de l’Espanyol avec le maillot du Barça sur le dos. Personne d’autre n’a jamais fait cela. »

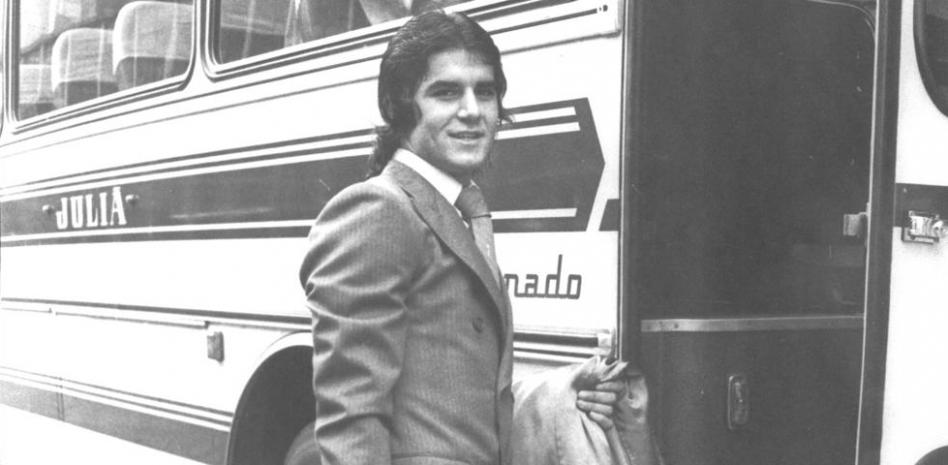

L’enfance de Canito peut être qualifiée de nécessiteuse et vide d’affection, créant une personnalité instable, inadaptée aux règles de vie en collectivité. A 14 ans, il s’extrait définitivement de l’orphelinat où sa mère l’a abandonné et vivote dans le port de Barcelone, entre marginalité et délinquance. Il goûte les affres de l’asile Durán, une sinistre maison de correction dont Manuel Vázquez Montalbán dresse un portrait accablant : « j’ai vu plusieurs amis de la rue, du quartier, de l’école partir pour l’asile Durán et pour certains d’entre eux, je les ai vus revenir sans identité, brisés à jamais, condamnés à une bassesse acquise sous l’ombre corruptrice des frères de l’asile ». Comme tant d’autres avant lui, Canito entame alors un long processus autodestructeur, s’appliquant à gâcher son talent malgré d’évidents dons pour le football. Repéré par un club satellite du Barça, la Penya Anguera, il est congédié pour indiscipline et se résout à une vie laborieuse parmi les manutentionnaires du port marchand. En parallèle, il joue pour le CF LLoret, en championnat régional. C’est là que l’Espanyol vient le chercher. Un prêt d’un an à LLeida en troisième division confirme sa classe, son immaturité également. Confiant dans ses capacités à le canaliser, le coach José Santamaría l’intègre au groupe perico durant l’été 1976 et le lance en Liga en octobre. Auteur d’un but face au Real Madrid dont les tribunes de Sarrià se souviendraient encore si elles n’avaient été rasées, Canito s’affirme comme un immense espoir au poste de libero, en rupture avec le profil de soudard du défenseur central espagnol traditionnel. Son aisance avec le ballon, son goût pour l’offensive et son regard panoramique lui valent les comparaisons les plus flatteuses en dépit d’excentricités répétées. A l’issue de son service national effectué à Cadix, son ascension au sein de l’Espanyol se poursuit et Kubala l’appelle avec la Roja pour une rencontre amicale en Italie à la fin de l’année 1978.

Est-ce par défi qu’il accepte d’être cédé au FC Barcelone ? Ou est-ce sous la pression du président Méler, en quête de liquidités ? En portant la tunique blaugrana, il se drape dans des faux-semblants. Grassement rémunéré par le Barça, il se comporte comme un greluchon insincère dont les pensées demeurent tournées vers l’Espanyol. Il fait illusion durant plusieurs mois, jusqu’au 20 avril 1980. Ce jour-là, Canito joue avec le Barça contre l’Athletic alors que les Blanquiazules, au bord de la relégation, se déplacent à Alicante. A l’heure de jeu, le tableau électronique du Camp Nou annonce l’ouverture du score des Pericos. Canito lève les bras au ciel, incapable de masquer sa joie. Cela ne dure qu’un instant mais les spectateurs l’ont vu. Ils se sentent trahis et le sifflent en continu. Aux journalistes qui le harcèlent sur le chemin des vestiaires, il lâche « je suis content de la victoire de l’Espanyol » et s’abstient de commenter le succès du Barça.

La liaison quasi adultère de Canito révélée, le désir des entraineurs culés cocufiés qui se succèdent à la tête du FC Barcelone s’émousse. Repositionné au milieu de terrain, il perd peu à peu sa place jusqu’à l’agression d’un adversaire en Copa del Rey. En provoquant la foule qui le hue à sa sortie du Camp Nou, il scelle définitivement son sort et acte un divorce à ses torts exclusifs. Touché par ses témoignages d’amour à distance, l’Espanyol accepte de renouer avec Canito, puis de convoler, le voyage de noces se déroulant en Amérique du Sud à l’occasion d’une prometteuse tournée de fin de saison 1981[2]. Il pourrait faire profil bas mais il en est bien incapable. En se comportant en caïd du vestiaire, en refusant de se plier à l’autorité de José María Maguregui, il engage un bras de fer contre le technicien basque qu’il perd à sa grande surprise durant l’été 1982.

Transféré contre son gré, conscient que son club chéri l’a définitivement répudié, Canito se saborde et entame une série de saisons médiocres émaillées de colères sporadiques qu’il espère faire oublier par des accès de générosité disproportionnés, comme si l’affection pouvait s’acheter. Ennemi du professionnalisme, marginalisé par sa communication sans malice, son retrait du haut niveau intervient à 30 ans seulement. Il ne faut pas être devin pour comprendre que son déclassement sportif annonce sa déchéance morale et financière. Canito entame sa descente aux enfers, il s’enfonce dans la fange avec l’alcool et les drogues pour seules compagnies quand sa femme et ses amis le fuient. Les associations d’anciens du Barça et de l’Espanyol se mobilisent sans succès et l’abandonnent à la rue, là où il dort, protégé du froid par des cartons.

Prisonnier de ses addictions, sa sœur pour dernier soutien, Canito s’éteint en 2000, à 44 ans. Son ancien équipier du Barça El Lobo Carrasco lui rend hommage dans Mundo Deportivo avec un papier intitulé Les Enfants du malheur : « Sur le chemin de la vie, il faut voyager seul, même quand on est accompagné. Toi, Cano, tu l’as parcouru entouré d’“amis“. Des amis de la gloire. Ils avaient beaucoup de temps pour toi, ils t’ont entouré, ils t’ont diverti, ils t’ont encouragé, et des années plus tard… ils t’ont abandonné, te laissant devant l’ennemi le plus féroce de la célébrité : LA SOLITUDE. »

Dans le propret RCDE Stadium de Cornellà, la Grada Canito entretient sa mémoire (photo d’en-tête). Depuis l’endroit où il se trouve, espérons que Canito voit cette tribune turbulente lui adressant les preuves d’amour qu’il n’a su recevoir de son vivant.

« Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende », phrase extraite de L’Homme qui tua Liberty Valance. Julián Arcas est l’homme qui tua Antoni Ramallets, le grand gardien du Barça et de la Roja des années 1950. A la différence du scénario du film de John Ford, il n’y aucune ambiguïté sur l’identité de l’exécuteur mais les circonstances précédant le crime sont auréolées d’une part de légende.

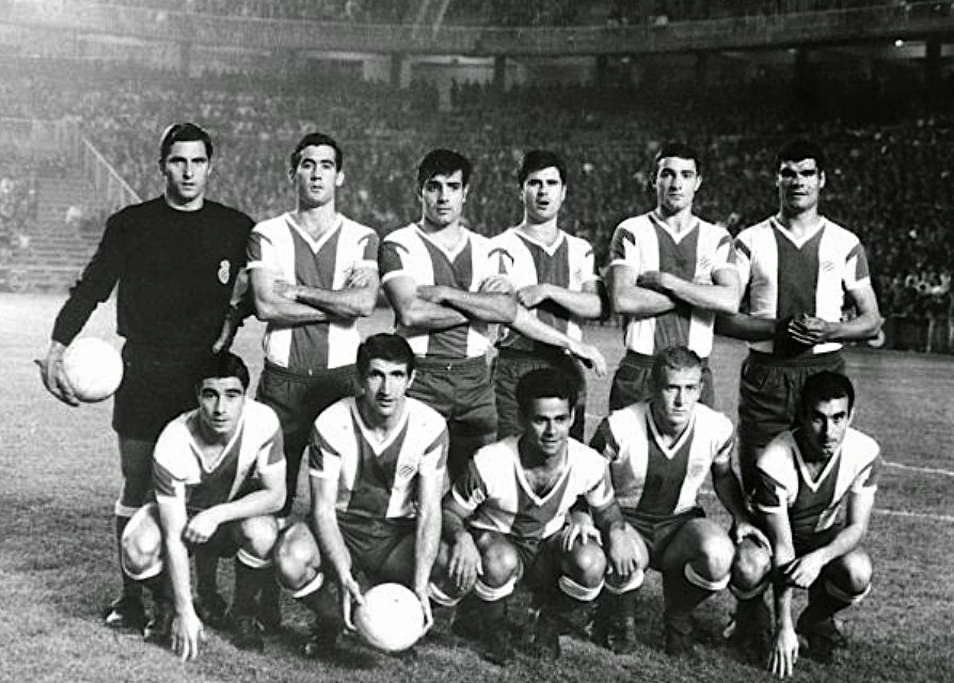

Julián Arcas est un Almeriense dont les parents fuient la misère pour les promesses de la Barcelone des années 1920. Il grandit avec les immigrés andalous dans les faubourgs ouvriers, au pied de Montjuïc, dans un quartier où on ne parle pas catalan. Repéré par l’ancienne idole periquita Tin Bosch, l’Espanyol le recrute à 20 ans et en fait son ailier droit –parfois son avant-centre – durant une décennie. En 1951, après l’historique 6-0 infligé au Barça, on l’affuble du surnom de Tigre ou Furia de Sarrià pour sa puissance et sa combativité aux limites de l’acceptable. Sollicité par le Real et l’Atlético, il décline leurs avances, viscéralement attaché à l’Espanyol et engagé dans un combat personnel perdu d’avance contre le Barça. « Partout où je suis allé, j’ai rencontré un supporter de l’Espanyol contre trente Culés. À vrai dire, le Barça a toujours été plus fort que nous, sportivement, financièrement, socialement. Il y a toujours eu des plaisanteries, voire des moqueries […] et c’est pourquoi, en tant que supporter de l’Espanyol, lorsque nous affrontions Barcelone, je faisais plus d’efforts que jamais. »

Le mythe d’Arcas s’établit définitivement en mai 1956 à l’occasion d’un quart de finale de Copa del Generalísimo opposant l’Espanyol au Barça. A l’aller, à Sarrià, les observateurs témoignent d’une opposition de style entre le jeu structuré mais lent des Blaugranas et les lancements frustes mais incisifs des Pericos entraînés par Ricardo Zamora. En fin de rencontre, le Tigre de Sarrià trompe Ramallets et donne un avantage substantiel aux Blanquiazules avant le match retour (3-1). Dans les vestiaires du Barça, desquels la presse est refoulée, l’orage gronde. Paniqués à l’idée d’une saison vierge de trophées, contrits d’avoir laissé échapper la Liga, les dirigeants préparent le renvoi de Ferenc Plattkó et la nomination en intérim de Pepe Samitier avant le match retour.

Dans le camp de l’Espanyol, Zamora se garde de tout triomphalisme en rappelant qu’avec Villaverde, Tejada, Kubala, le Barça dispose des atouts pour se qualifier à Les Corts. Discours manifestement inaudible pour Julián Arcas, un provocateur à la langue bien pendue sur et en dehors du terrain. Ce dimanche soir de victoire, Arcas le passe dans un bar de la Boqueria connu pour être un haut-lieu du supportérisme culé. Il chambre ses adversaires et boit sans doute un peu plus que de raison. Aux socios blaugranas qui lui promettent l’enfer au retour et au patron en particulier, il répond par une harangue aux relents éthyliques : « tu peux dire à ton ami Ramallets que le Barça devra marquer sept ou huit buts la semaine prochaine car j’en marquerai quatre à moi tout seul ». Et il ajoute qu’il paiera un verre à tout le bar s’il n’honore pas sa promesse. Séquence enjolivée par le temps et la transmission orale ou stricte vérité, qu’importe si la légende est belle. Monstre de volonté si souvent critiqué par ses adversaires pour ses excès et son bagout, Julián Arcas tient parole et exécute le meilleur gardien espagnol du moment d’une rafale de buts, quatre au total (score final 4-4). La bravade devient prophétie. A Luís Lainz d’El Mundo Deportivo, Arcas avoue après le match qu’il rêvait de ce moment depuis son enfance.

Eliminé en demi-finale par l’Atlético, l’Espanyol accède à la finale en 1957 pour un nouveau duel barcelonais sur la pelouse neutre du stade municipal de Montjuïc. Franco se déplace expressément pour remettre la Copa de su Excelencia el Generalísimo, une pénible obligation mais puisqu’il s’agit d’une compétition organisée en son honneur… Expulsé face à Valence au tour précédent, le Tigre est lourdement suspendu (huit matchs) et manque ce derbi barcelonés, la déception d’une vie alors que sa carrière décline. Le Barça s’impose 1-0 en fin de rencontre, un but précédé d’une possible faute blaugrana que l’arbitre aurait refusé de siffler pour éviter au Caudillo le supplice des prolongations alors qu’il languissait après son vol retour pour Madrid. Arcas quitte l’Espanyol en 1958 mais en homme de défi, il s’attache à fusiller une dernière fois Liberty Valance-Ramallets, son ultime cartouche sous le maillot blanquiazul.

Au milieu des sixties, le RCD Espanyol croit en de beaux lendemains. La déshonorante relégation de 1962 a été effacée par le retour immédiat en Liga et la nouvelle présidence, soutenue par le généreux Juan Vilá Reyes, entreprend un profond chambardement devant faire de l’Espanyol un club dominant. Cela commence par le design du maillot blanquiazul, les rayures étroites utilisées depuis 1941 étant remplacées par des bandes plus larges, celles avec lesquelles le club a gagné deux Copas (1929 et 1940). Sous l’angle économique, le conseil d’administration lorgne Les Corts, l’ancien fief du Barça bien moins exigu que le stade de Sarrià[3]. Enfin, de manière tangible, des renforts aux profils de vainqueurs rejoignent les rangs periquitos tels Carmelo Cedrún, Ladislao Kubala, Justo Tejada et Alfredo Di Stéfano. Ils n’incarnent pas l’avenir mais leur venue conforte les socios quant à l’attractivité de leur club et les détourne d’une gouvernance déjà dysfonctionnelle. Les jambes des vieilles gloires n’étant pas éternelles, la direction se met également en chasse de promesses susceptibles de s’inscrire durablement dans le projet du RCDE. En 1964, arrive le très complet attaquant de Valladolid José María Rodilla. L’année suivante, ce sont les ailiers Carmelo Amas, ex-Real Sociedad, et José María, ex-Real Oviedo qui prennent le chemin de Sarrià. Enfin, en 1966, le goleador Cayetano Ré (ex-pichichi avec le Barça) et l’immense espoir d’Elche Marcial – contre 10 millions de pesetas, une fortune – viennent compléter la ligne d’attaque. Amas, Marcial, Ré, Rodilla et José María : ce sont los Cinco Delfines[4], le plus séduisant quintet offensif de l’histoire periquita.

Parmi eux, José María tient une place singulière. Ailier gauche à son arrivée, il compense son relatif manque de vitesse par une technique onctueuse et une vision du jeu panoramique dont il témoigne à l’occasion de la première grande soirée européenne de l’Espanyol à l’automne 1965. Opposé au Sporting Portugal en Coupe des villes de foires, le RCDE est mené 0-3 sur sa pelouse après avoir déjà perdu à Lisbonne 0-1. Guidés par Di Stéfano, les Pericos se rebellent et l’emportent finalement 4-3[5]. Auteur d’un pénalty et d’une passe décisive, José María met au supplice João Morais, le bourreau de Pelé lors de la Coupe du monde 1966. La saison suivante, il inscrit 12 buts en Liga, le meilleur total de los Cinco Delfines au complet et participe grandement à la troisième place en championnat du RCDE. C’est en 1969, au moment où la lune semble accessible, que la fusée implose : des blessures en série (Amas, Marcial, Rodilla), un vestiaire fracturé, un plan de jeu toxique imposé par l’ancienne gloire locale Argilés et l’effondrement du château de sable industriel de Vilà Reyes[6] conduisent les Pericos en seconde division.

Alors qu’il pense avoir touché le fond, José María poursuit sa descente aux enfers à titre personnel. Trop subtil pour les luttes acharnées de la Segunda, il se met à dos ses propres supporters qui associent sa lenteur à de la désinvolture. En décembre 1969, à l’issue d’une opposition lénifiante contre le Real Murcia, il réagit violemment aux insultes de l’afición periquita et les forces de l’ordre doivent intervenir pour éteindre l’échauffourée. En janvier 1970, alors qu’il tente de muscler son jeu, le Delfín est expulsé après une bagarre de chiffonniers à Salamanque et écope de deux matchs de suspension. Le RCDE retrouve malgré tout la Liga et José María un cadre de jeu en adéquation avec son talent.

L’ère des Cinco Delfines s’est achevée avec le transfert de Marcial au Barça mais déjà émerge un nouveau talent, Daniel Solsona. Meneur axial aux côtés d’El Noi Solsona depuis la nomination de Ferdinand Daučík, José María confirme son aisance dans la direction du jeu sans que cela ne se traduise statistiquement. Les passe-droits qu’accorde Daučik à Yanko, fils-à-papa et avant-centre désastreux, combinés aux blessures de Rodilla et Amas masquent le potentiel du duo de meneurs au cours d’une saison où le RCDE n’inscrit que 18 buts en 30 rencontres. La venue de José Santamaría et la mise en place d’un football plus offensif permettent enfin à José María d’exprimer toute sa classe. Son altruisme, ses frappes du pied gauche, notamment sur coups francs, l’imposent comme un des meilleurs milieux espagnols du début des années 1970.

Alors que ses cheveux se raréfient – sans qu’il ne recoure à une perruque à l’inverse de ses contemporains Antón (Valencia CF) ou Tito Valdés (Sporting Gijón) – le jeu de José María se bonifie au fil du temps et s’adapte aux nouvelles générations de Pericos. Ré et Rodilla quittent le club en 1971, Amas en 1972, José María – désormais capitaine – demeure le dernier des Cinco Delfines, le trait d’union entre l’Espanyol troisième de Liga en 1967 et en 1973 après avoir longtemps cru au titre. Dauphin ayant accédé au trône, il règne en maestro sur Sarrià jusqu’en 1976, léguant son titre à son fils spirituel Daniel Solsona.

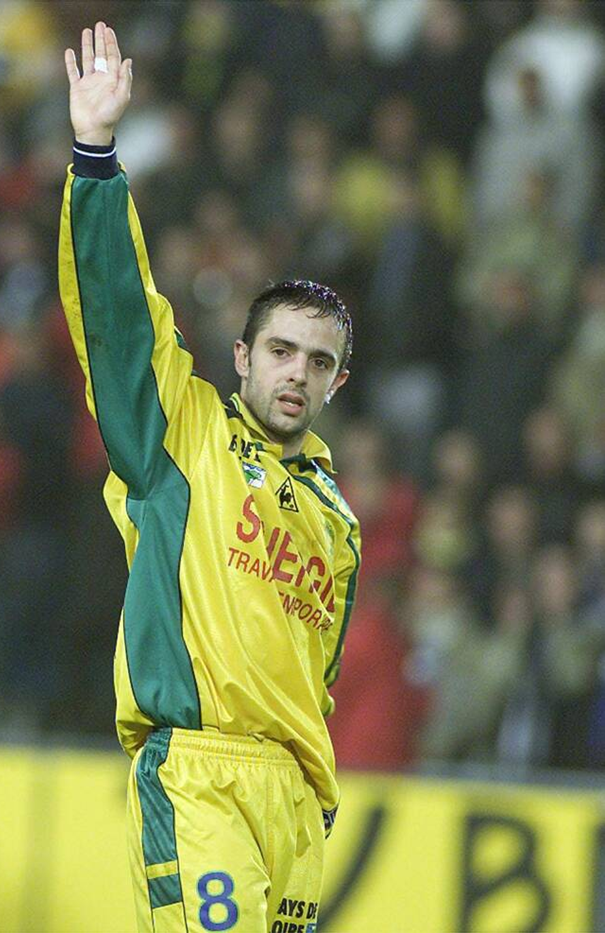

Des tribunes abondamment garnies du Camp Nou descendent des « ¡ Mátalo, Migueli, mátalo ! » (« Tue-le, Migueli, tue-le ! »). Pour ceux qui l’ignorent, Miguel Bernardo Bianquetti, alias Migueli ou Tarzan, est le stoppeur du FC Barcelone des années 1970 et 1980. N’imaginez pas un défenseur ténébreux abusant de la brillantine, un brin macho pour que la caricature de l’hidalgo soit parfaite. Ses cheveux blonds et sa moustache le rapprochent physiquement des Germains qui se précipitent tous les étés sur les côtes catalanes bien qu’il soit originaire de Ceuta, en Afrique du Nord. Le public l’adore pour sa dévotion à la cause blaugrana et le plaisir qu’il prend à jouer l’assassin dénué de scrupules, le betico Rafael Del Pozo étant une de ses plus fameuses victimes[7]. Jamais rassasiés, les spectateurs en veulent toujours plus et l’encouragent à persévérer dans la violence. Ce soir d’avril 1978, la cible désignée s’appelle Rafael Marañón, un attaquant ayant le tort d’appartenir à l’Espanyol. Marañón vient de profiter d’une mésentente entre Olmo et Migueli et file vers le but du Barça, Tarzan à ses trousses. Les « ¡ Mátalo ! » et le souffle de Migueli n’entament pas sa détermination. Aux abords de la surface, il crochète le gardien Artola accouru au-devant de lui et pousse le ballon au fond des filets (score final 1-1) sans que le défenseur ne soit parvenu à le faucher en pleine course.

Ce but figure parmi les plus mémorables inscrits par Marañón au Barça, un adversaire contre lequel il se transcende, à l’image du Tigre Arcas dans les années 1950 ou Tamudo plus récemment. Mais au contraire d’Arcas, rien ne prédestine Rafael Carlos Pérez González, dit Marañón[8], à endosser la liquette blanquiazul. Jeune Navarrais prometteur, le Real Madrid l’acquiert, le prête, le reprête, le teste, le teste encore et finit par s’en débarrasser quand Miljanić engage la révolution merengue, en 1974. Alors qu’il est annoncé partout en Espagne, les connexions madrilènes de José Emilio Santamaría font la différence et dirigent Marañón vers l’Espanyol juste avant que ne débute le championnat. Bien malin qui peut alors définir son poste préférentiel sur le front de l’attaque. A l’aise sur l’aile, il peut également soutenir un numéro 9 statique comme Amiano. Dans un style plus léger, Marañón possède des qualités proches de celles de Gigi Riva. Excellent de la tête malgré une taille somme toute modeste, doté d’un puissant pied gauche, il expose des talents de goleador déjà entrevus en compagnie de Quini au Sporting Gijón alors qu’il n’est pas un pur avant-centre.

Dès la première saison, il mesure ce que représente l’opposition entre les deux clubs barcelonais. Dans les années 1970, l’ère franquiste touche à sa fin et les revendications étouffées durant des décennies commencent à s’exprimer ouvertement, redonnant une coloration politique au derby, comme dans l’avant-guerre civile. Conscients du filon, les dirigeants du FC Barcelone exaltent le sentiment catalan de leurs supporters et en font un concept marketing alors que les tribunes de Sarrià sont encore très largement garnies par des personnes originaires du Sud ou de Madrid se reconnaissant dans l’identité espagnole telle que Franco l’a imposée à tout le pays. Cinquante ans plus tard, c’est exactement l’inverse : le public de l’Espanyol est presqu’exclusivement composé de personnes nées en Catalogne quand le Barça, toujours assis sur la juteuse fibre catalaniste, est devenu un objet mondialisé ne s’appartenant plus.

Pour le derby de novembre 1974, Marañón contribue au naufrage du Barça de Cruyff à Sarrià (5-2). L’année suivant, à 10 contre 11 alors que le score est de 0-2, il inscrit un doublé dans une ambiance indescriptible avant que Neeskens ne crucifie les Pericos en fin de rencontre (2-3). C’est encore face aux Blaugranas qu’il bat le record de buts inscrits pour l’Espanyol détenu par Julián Arcas, auprès duquel il tient à s’excuser à la fin de la rencontre[9].

Marañón, un Basque ayant rêvé du Real Madrid, s’attache à Barcelone et n’imagine plus vivre ailleurs. Quand les dirigeants de l’Espanyol le poussent vers la sortie, en 1983, il signe à Sabadell afin de poursuivre ses études d’architecture. Associé au sein d’un bureau d’études, il se rapproche des Pericos et son cabinet participe à la conception du RCDE Stadium de Cornellá-el-Prat et de la cité sportive Dani Jarque, le centre d’entrainement des Pericos. Pour ce dernier projet, il avait initialement imaginé l’édification d’une tour visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Il s’agissait ainsi de figurer la grandeur de l’Espanyol et rappeler que les Blaugranas ne sont pas seuls à Barcelone.

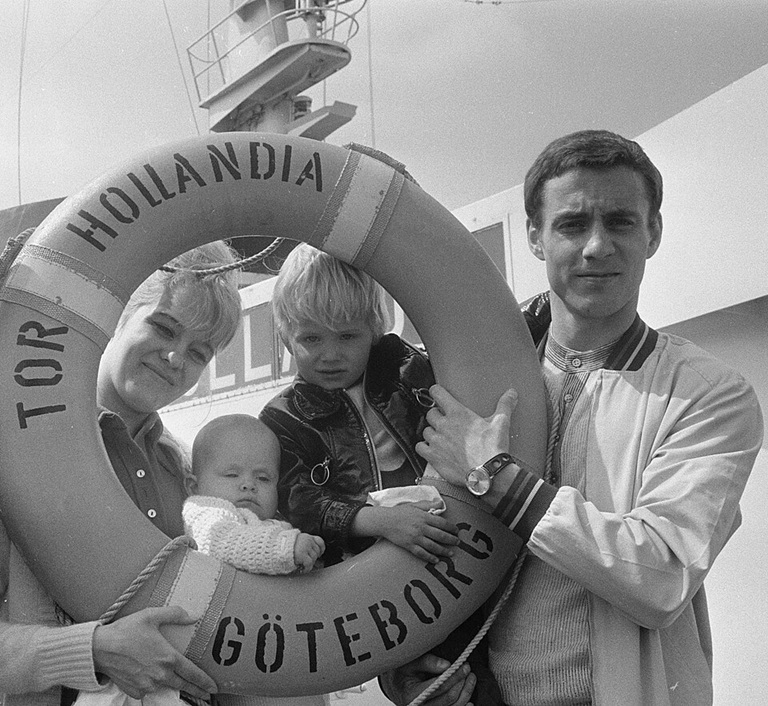

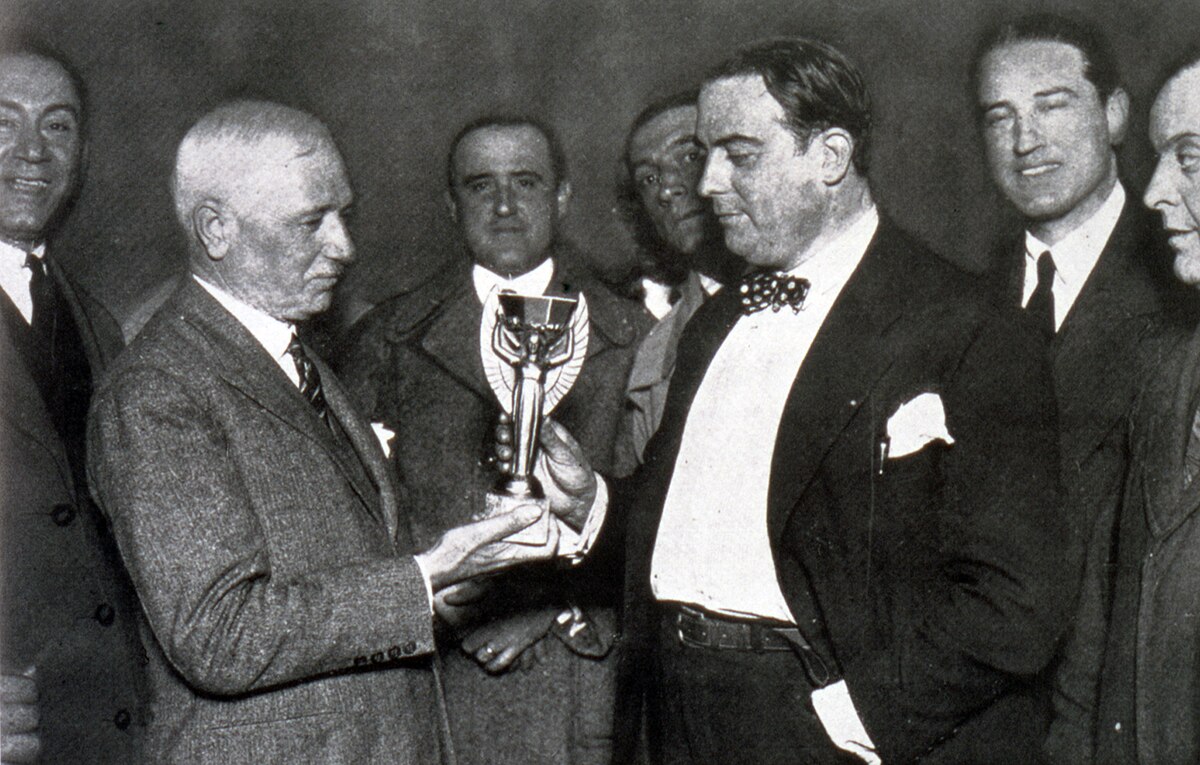

7 janvier 1973, au centre du stade, des officiels en pardessus noirs remettent une décoration à un vieil homme aux joues creuses. Derrière eux, des drapeaux du Real Club Deportivo Espanyol flottent au vent et solennisent l’instant. Ce dimanche après-midi d’hiver, la Fédération catalane de football et l’Espanyol célèbrent le gardien du stade de Sarrià. Cela fait 45 ans qu’il se donne tout entier au RCDE. Il s’appelle Crisanto Bosch mais tout le monde l’appelle Tin. Les yeux plissés, protégés par d’épaisses lunettes, nul ne sait où se perd son regard. Pense-t-il à ce que fut sa vie ?

Catalan de souche, courtisé par le FC Barcelone, il n’aurait jamais dû choisir l’Espanyol, le club des Castillans et des Andalous. Mais puisque les Blanquiazules se sont manifesté les premiers, il quitte Terrassa pour le RCDE avec lequel il effectue ses débuts en juin 1928. Ailier gauche de grande taille, il est sacré en championnat de Catalogne en interrompant le quinquennat du Barça et figure parmi les héros de la violente finale de Copa del Rey 1929 face au Real Madrid au cours de laquelle il inscrit le second but des Pericos. Dans un Mestalla transformé en rizière et devant un millier de supporters de la très nationaliste Peña Ibérica ayant choisi la mer et la Trasmediterránea Company pour se rendre à Valence, l’Espanyol s’attribue la « final del agua », son premier titre au niveau national. Avec Zamora, Saprissa, Solé, Ventolrà et d’autres encore, il appartient à une des plus glorieuses formations de l’histoire de l’Espanyol, quand le club s’envisage naïvement comme un des ténors de la Liga naissante.

Ses yeux se tournent vers la tribune Sud où se massent les plus chauds supporters de l’Espanyol. Mais ce que voit Tin, ce ne sont pas les gradins à ciel ouvert. Il voit ce que personne ne voit, le Chalet, une imposante bâtisse située derrière le but, vestige d’un ancien domaine agricole avalé par l’urbanisation galopante de Barcelone au début du XXe siècle. Margarita, Encarna et María, les filles de Tin Bosch, y sont nées. Jusqu’en 1951, année de sa destruction, le Chalet accueille le siège du club. On y trouve les locaux administratifs, une salle de réception, un gymnase, un cabinet médical permanent, les vestiaires et des chambres pour les joueurs célibataires nourris par madame Bosch.

Peut-être se souvient-il de José Padrón, Canarien et anarchiste, le complice des débuts sur le flanc gauche dont il ignore probablement le décès. Perico Solé, lui, se trouve à proximité. Ensemble, ils ont voyagé en Italie pour la Coupe du monde 1934 et en Amérique du Sud à l’été 1935[10], un an à peine avant que l’Espagne ne se saborde. L’antagonisme politique existant depuis le début des années 1920 entre les Culés et les Pericos prend dès lors une tournure mortifère. Au début de la Guerre civile, les joueurs de l’Espanyol, privés du soutien de la Peña Ibérica dissoute par les autorités publiques[11], sont agressés par une frange radicale des supporters blaugranas, des indépendantistes de la Penya Ardévol proches de l’Estat Català, et sont sauvés par l’intervention des forces républicaines loyalistes. Orphelins de leurs dirigeants, en fuite vers les zones nationalistes pour les plus chanceux, emprisonnés ou exécutés en raison de leur réelle ou supposée sympathie à l’endroit des putschistes pour les autres, les Periquitos se mettent sous la tutelle du tout nouveau syndicat des joueurs affilié à l’UGT[12] et s’immunisent contre les purges républicaines. Tin Bosch, Perico Solé et d’autres en profitent pour détruire discrètement les listes de socios afin de les préserver des geôles ou de la mort (60 d’entre eux auraient été tués malgré tout). C’est durant le conflit que Tin et sa famille s’installent dans le Chalet, devenant de fait le gardien des biens du club. Ils ne le quittent qu’à sa démolition pour déménager dans un appartement neuf sous la tribune sud-ouest où Bosch réside jusqu’à sa disparition.

De longs et sincères applaudissements annoncent la fin de la cérémonie. Accompagné du président Méler, Tin quitte le centre du terrain en cherchant María du regard dans la tribune présidentielle. En 1944, petite fille tout de blanc vêtue, elle se trouve à ses côtés quand Sarrià lui rend un premier hommage au crépuscule de sa carrière de joueur et au commencement d’une brève vocation d’entraineur, juste avant qu’il ne se consacre à la préservation du stade de l’Espanyol. María ! C’est une Periquita comme lui. Durant quatre décennies elle assiste les présidents qui se succèdent à la tête du club, devenant une figure blanquiazul aussi célèbre que son père. Quand le stade de Sarrià est livré aux engins de chantier en 1997, elle tient à être la dernière à quitter le vieux monument, assaillie par les souvenirs. Tin Bosch, lui, est décédé en 1981, il n’a pas eu à supporter cela[13].

[1] A son palmarès officiel figure la Copa del Rey 1981 gagnée par le Barça. Canito ne dispute que deux matchs, aucun après les 16e de finale.

[2] Six matchs en mai 1981, une victoire, une défaite (contre le Pérou) et quatre nuls dont un 0-0 face à Boca Juniors et Maradona.

[3] Le gouvernement franquiste autorise finalement la vente de Les Corts à des promoteurs immobiliers, une aubaine pour un Barça empêtré dans le remboursement de dettes pharaoniques dues à la construction du Camp Nou.

[4] On doit l’expression au journaliste Josep Maria Ducamp qui voit en eux les héritiers – les dauphins – de los Cinco Magnificos du Real Zaragoza.

[5] L’Espanyol se qualifie en match d’appui, les buts inscrits à l’extérieur n’étant pas pris en compte pour départager les équipes. Il tombe en quarts de finale contre le Barça.

[6] Puissant industriel fabriquant des machines pour l’industrie textile, Juan Vilá Reyes est d’abord en charge de la direction du football puis prend la présidence en 1967, jusqu’à ce qu’éclate le gigantesque scandale politico-financier de la Matesa, du nom de sa société.

[7] Rupture des ligaments croisés à 24 ans, deux ans sans jouer et une retraite prématurée.

[8] Surnom en héritage de son oncle ancien professionnel à Pampelune, Oviedo…

[9] 142 buts dont 9 inscrits contre le Barça en 17 matchs, record partagé avec Arcas. Le record dans le derby est détenu par Messi, 25 buts en 35 matchs.

[10] La tournée de l’été 1935 en Argentine, Uruguay et Brésil est un combiné de joueurs de l’Espanyol et de l’Atlético de Madrid pour des raisons économiques.

[11] La sécurité de la Generalitat, le gouvernement catalan, dissout les groupes ultranationalistes en 1934.

[12] Le Sindicato de Futbolistas, Entrenadores y Masajistas, proche de l’Unión General de Trabajadores, est fondé le 4 septembre 1936 à Barcelone.

[13] María Bosch disparaît en 2017.

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 23

modrobily 23/02/2026

Gloire à Bourgaud

delhommeaudetete 22/02/2026

Cheikh Ndoye, un Lion roi des airs

delhommeaudetete 20/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 22

modrobily 16/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 21

modrobily 09/02/2026

Gravé dans Da Roch’

delhommeaudetete 06/02/2026

Champions sur deux continents

bobbyschanno 04/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 20

modrobily 02/02/2026

Un ferry pour Luleå – La promesse

Alexandre 02/02/2026

Les frères de Gastyne : sport et cinéma, de la Belle Epoque aux Années Noires

bobbyschanno 01/02/2026

Histoires d'Euskal derbia

Verano82 31/01/2026

Top 10 - Flamengo (2/2)

ajde59 30/01/2026

Top 10 - Flamengo (1/2)

ajde59 28/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 19

modrobily 26/01/2026

La Coupe du monde rêvée (5/5)

bobbyschanno 25/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2010 (deuxième partie)

Khiadiatoulin 21/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 18

modrobily 19/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2010 (première partie)

Khiadiatoulin 19/01/2026

La Coupe du monde rêvée (4/5)

bobbyschanno 18/01/2026

Obo, prince varègue au service de Sa Majesté

AlphaBet17 16/01/2026

Karl Odermatt et les chemins de Saint-Jacques

Khiadiatoulin 12/01/2026

La Coupe du monde rêvée (3/5)

bobbyschanno 11/01/2026

Ligue 1 : le bilan de la mi-saison

modrobily 09/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (deuxième partie)

Rui Costa 07/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (première partie)

Rui Costa 05/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 17

modrobily 05/01/2026

La Coupe du monde rêvée (2/5)

bobbyschanno 04/01/2026

Espanyol - FC Barcelone : traquenard à Cornellà ?

Verano82 03/01/2026

Résultat du quiz

Rui Costa 01/01/2026

Enrique Collar, el Niño querido de l'Atletico

Khiadiatoulin 30/12/2025

Il a fait son service dans la Marine, Canito ?

Sans doute. D’autres joueurs sont allés à Cadix pour leur service, j’ai en tête Ramallets par exemple.

Oui, Ramallets a joué pour ma ville de naissance, San Fernando. Dans le même coin, on trouve la base navale américaine de Rota. C’était fréquent de croiser des G.I pendant l’été et quelques cousines éloignées de la famille sont parties vivre aux États-Unis.

Canito avec Migueli dans un vestiaire, ça devait donner. Passage anonyme au Betis.

Arcas et Ramallets, c’est Diego face à Gatti avant l’heure !

Carmelo Cedrún, Ladislao Kubala, Justo Tejada et Alfredo Di Stéfano, belle brochette mais un peu passée… Finalement, Alfredo finira pas jouer avec Kubala…

Marcial, je ne pense pas qu’il sera dans ton top mais très bon joueur que l’on verra par la suite chez le rival…

On ne s’en rend pas compte aujourd’hui, mais il était l’espoir espagnol numéro 1 à l’époque et sa signature à l’Espanyol était un énorme coup, la preuve de l’ambition du club. Aux premières turbulences, compte tenu de sa valeur marchande, il avait été vendu au Barça dont la santé économique s’était améliorée avec la vente de Les Corts.

Ferdinand Daučík, une décennie 1950 somptueuse mais la suivante, c’est plus vraiment ça… Le beau-frère de Kubala.

Oui, sacré paradoxe que ce soit l’Espanyol le plus représentatif de la Catalanité désormais. Marañón, encore un des multiples exemples de la qualité basque. Mais n’oublions que le Barça 92, c’est d’immenses joueurs étrangers plus des Basques de qualité. Les Bakero, Goicoechea, Beguiristain, Alexanco, Salinas, Zubi… Le Barça n’est pas encore un bon club formateur.

Hola Khidia, qu’est ce que je l’aimais pas ce Barça dont tu parles….avec ce donneur de leçons de Cruyff (immense talent mais énorme melon, comme beaucoup de Hollandais d’ailleurs)….

J’avais été très content quand ils se sont fait pulvériser par Milan en finale à Athènes, Milan qui est pourtant loin d’être ma came.

Guardiola joueur de ce Barça la en a gardé l’arrogance….et paradoxalement j’ai adoré le Barça qu’il a entrainé, comme quoi….

Si tu les écoute il n’y a que eux qui savent jouer au foot….

En France il y avait Suaudeau dans le genre.

Et en rugby, désolé cher Toulousain, il y le stade…..le jeu, le jeu, le jeu…

Mourinho et Urios ont souvent déclarés qu’il n’y avait pas qu’une seule façon de jouer au foot ou au rugby.

Héhé. Tu as raison Hincha, je reconnais que le côté donneur du Stade peut irriter à la longue. Mais le Stade, ce n’est pas que le jeu des arrières, c’est aussi un paquet d’avants qui concasse l’adversaire ! J’en remets une couche.

Et oui, les succès récent de la Masia ont tendance à faire passer le Barça pour un club formateur d’élite depuis toujours. Ce n’est pas le cas. Son histoire, il l’a écrite un réalisant des transferts pharaoniques. Cruyff, Diego, Ronaldo… Mais ils sont bons pour réécrire le passé.

*donneur de leçons… si j’oublie des mots…

Ah, le mythe de la Masia…….mais bon, ils ont inventé le football, paraît..

Déjà dit sur je ne sais plus quel article : je crois même douteux que Michels soit à l’origine de ce centre, j’avais un autre nom en tête. En l’espèce ibère. Ce n’est pas comme s’il n’y avait rien eu en tout cas, et puis, surtout : Michels et la formation……….

Michels au Barca, c’est d’abord me semble-t-il des dépenses pharaoniques (comme à l’Ajax, d’ailleurs!). Mais pour le reste..??

Et oui, doués pour réécrire le passé.. Sacré accouplement de mythomanes, qu’à cette rencontre du Barca et du cruyffisme.

Et Ricardo Saprissa ? Hehe

Perso, mon premier souvenir de l’Espanyol est une lecture. Celle de la finale douloureuse de l’UEFA en 88. On ne s’en rend pas compte en France mais c’est club plus important que le Betis par exemple. Malgré l’absence d’une Liga. Merci Verano et j’attends Lardin !

En 88 c’est les bleus et blanc de la Sociedad. Belle épopée où ils sortent successivement Glabach, les 2 clubs de Milan et nos amis de Bruges. Un joli parcours conjugué avec une seconde place en Liga (et un super Thomas N dans le cage).

Mais on pourrait tout à fait revisiter cette finale avec un duel « RC Espanyol vs Bayer 05 Uerdingen ». Pourquoi pas 😉 ?

Je ne sais pas si l’Espanyol est « plus important » que le Betis. Il compte à son palmarès 4 Copas, aucune Liga au contraire du Betis. Il aurait pu la conquérir en 1940, au retour de la guerre civile, en 1953 avec Parra, Arcas, Marcel Domingo, Artigas et l’oxygène (on en reparlera) et en 1973. À chaque fois, le RCDE fait la course en tête puis s’effondre en fin de championnat. Et précisons le : malgré une proximité idéologique avec le franquisme, le club n’a jamais bénéficié de petits coups de pouce du pouvoir. Je n’y vois qu’une raison : cela aurait été vécu comme une provocation pour la majorité des Barcelonais qui supportait le Barça.

L’Espanyol, c’était ça : des espoirs, toujours, des satisfactions, parfois, des déceptions, souvent et des enfumades régulièrement eh eh. Désormais, il n’y a plus grand chose à espérer hormis le maintien. Ça simplifie les choses.

Alors le Betis a l’avantage d’avoir une Liga que l’Espanyol n’a pas mais le reste…

Deja l’Espanyol, c’est 88 saisons dans l’elite, le Betis, 59. L’ecart est très important. L’Espanyol n’a raté que 6 saisons en d1 depuis la création du championnat alors que le Betis a vraiment navigué.

L’Espanyol a également plus de podiums et de Copas. Sans parler de l’histoire européenne plus complète que celle du Betis. Même si on s’est un peu rattrapé cette saison. Mais rien en comparaison avec l’épopée 88 de la bande de NKono.

Pour bien mesurer l’écart entre les deux clubs, il faudrait un top 10 Betis. Non ? Je dis ça, je dis rien…

Bien sûr 88 c’est l’Espanyol… pourquoi je suis parti sur la Sociedad? Me suis complétement embourbé dans mes souvenirs. Désolé

Ah oui, attention, hein, si tu nous retires nos plus cruelles défaites, que nous reste-t-il ? 😉

La lose aux tab en 1988 et 2007, c’est bien l’Espanyol !

C’est marrant, cette traduction : « dépasse la réalité », parce que la version originale, si je ne m’abuse, c’est « becomes fact », ce qui, j’aime à le penser, ne dit pas tout à fait la même chose.

Je viens de revoir la séance des Tab de 88 et il me semblait que Nkono avait tenté une « Landreau »… mais en fait pas du tout. En face, le goal du Bayer est plutôt bon et plutôt « haïssable » avec ses moulinets de bras 😉

Le Bayer a aussi beaucoup de glorieuses défaites à son palmarès. 😉

Le momentum avait tourné, l’issue était inévitable. Gagner 3-0 à l’aller, tenir le 0-0 à l’heure de jeu au retour et s’effondrer, pfff

Mais quel tournoi génial, quel panard.. Tout suivi du parcours du FC Bruges, l’issue face à l’Espanyol m’avait attristé, mais avec le recul c’était juste génial.

C’est quelqu’un que je n’aime pas beaucoup, mais Degryse est énorme durant ce tournoi, et à dire vrai durant toutes ces années-là, fin 80’s disons.. Tu m’étonnes que c’est de lui dont le PSV avait fait sa priorité avant de se rabattre sur Romario.

Il s’agit de Rüdiger Vollborn. Très bon gardien, pilier de la Mannschaft U21 en son temps, mais barré en A par Schumacher, Stein, et Immel, puis Illgner et Köpke. Peu de honte à être resté dans l’ombre derrière une telle brochette de monstres.

Ce n’est pas que j’en doute, pas du tout!!! Mais existe-t-il une photo ou une vidéo du geste de ce Canito?

Je présume que, si tu en avais sous la main : tu l’aurais proposée ici??

(je relis tous ces portraits à tour de rôle, pépère, et repasserai donc)

Pas trouvé…

Dans Mundo Deportivo, Helenio Herrera le protège. Et dans les réactions d’après match, voilà ce qu’on peut lire dans Mundo Deportivo :

« Sans aucun doute, le joueur le plus conflictuel de l’après-midi. Il a fait un geste, comme un salut, après un tir ayant fini près du drapeau de corner : « Je ne saluais personne, j’ai simplement fait un geste d’exclamation. Des sifflets ? Je n’ai vraiment rien entendu sur le terrain. Est-ce que j’ai entendu des gens me crier dessus ? Est-ce que j’étais sur le point de sortir du terrain ? Pas du tout. Je voulais juste de l’eau parce que j’avais soif. Je pense que j’ai fait un bon match. En outre, je suis très heureux que l’Espanyol ait gagné à Alicante “. »

Dommage, quoique : voilà qui lui épargne peut-être de virer malgré lui en grand-guignol? Peut-être pas plus mal qu’il n’y ait (semble-t-il?) la moindre image de ce geste..et la chute, dans cet article que tu as retrouvé, est très bien comme ça.

Gracias pour ce joli top. J’attends la suite pour voir si tu mets Nkono, Kameni, Zamora, l’un, deux ou les 3 !! hehe

Sinon d’où viens ta passion/sympathie pour los Pericos (Je ne parle pas du célèbre groupe argentin hehe) ?

Bah, tout démarre en 1982, quand j’étais minot. Pour faire court : Sarrià et la trilogie avec le Brésil, l’Argentine et l’Italie. Le Cameroun et Nkono, sa classe et sa décontraction. Et le gars, il signe à l’Espanyol dans la foulée ! Dès lors, j’ai suivi les Pericos. Regrets éternels : ne pas avoir vu de match à Sarrià. Suis allé sur les traces de ce stade (je le raconte dans un texte sur Brésil-Italie) dont il ne reste qu’une plaque commémorative dans un parc entouré d’immeubles. J’irai un de ces jours à Cornellà mais ça n’aura pas la même saveur.

Bosch n’était qu’un nom pour moi, merci…….et voilà donc ce fameux chalet, éhéh 😉

Ton texte me faisait penser à un truc………et voilà que ça fait tilt : un peu le même décor, la même trame……et même cette histoire de femme non moins éprise du club de son époux, les affres de la guerre, même…….. ==> badaboum : Henri Coppens du FC Malines (..et son Adolphine, et..).

==> Le genre de profils que j’aime bien, sans tralalas ni apparats ni.. Rien que des histoires à hauteur d’hommes (et de femmes!), qui font chacun de leur mieux dans le chaos de la vie.

Grande tendresse pour Bosch. Un homme qui manifestement n’imaginait pas vivre ailleurs qu’à Sarrià et qui a probablement ravalé sa fierté quand il fut acquis qu’il ne serait pas un grand entraîneur pour se transformer en gardien du temple. Il existe une photo de mauvaise qualité de la remise de médaille que j’évoque. Je la trouve très touchante. Lui, le vieil homme fatigué et des pontes qui l’entourent, sans doute avec une condescendance précautionneuse. Mais on sent qu’il s’en fout, ce qui compte c’est l’instant au milieu de son domaine, devant ses filles (du moins c’est ce que je veux croire).

« Bosch » en Espagne?? On connaît un peu son pedigree?

Catalan (Bosc, Bosch) avec peut être une pointe de Néerlandais ?

Domenech, Rexach…Le ch, en fin de patronyme, n’est pas si insolite en catalan.

« -ch », ça oui. Mais « -sch »?? C’est commun, ça?

En fait c’est Bosc, avec un h en plus. Et manifestement, oui. On trouve en Catalogne française également.

Un nom qui perce, qui injecte, qui carbure, qui capte, qui allume… Oui, Bosch, c’est courant.

Canito à Lloret..de Mar, je présume??

Je lis qu’il y retourne en 86-87, si ça se trouve je l’y ai vu au printemps.

C’était déjà devenu affreux dans mes souvenirs, mais souvenir non loin de deux plages voisines que dominait une jolie église ornée de bateaux miniatures, Santa Cristina et?? Peu importe : j’ai regardé sur Google Maps…………….et il ne reste bien entendu absolument plus rien de cet endroit jadis préservé, miraculeux, splendide et où il n’y avait jamais personne : c’est désormais gagné aussi par le tourisme de masse………..

J’aime l’attention prêtée aux cheveux de Jose Maria ; c’est de fait pas rien, pour l’époque, d’assumer sa calvitie.. Loué soit-il!

Ah oui, j’oubliais : il a le sens de la décrépitude, Carrasco, les mots pour traduire ce qui part à vau-l’eau.

J’ai souvenir que tu avais apprécié une chronique (l’une de ses meilleures, aucun doute là-dessus) du NL Jan Mulder, personnage qui sur le fond m’agace parfois mais que j’aime bien, et puis il est tellement flamboyant……………mais y a-t-il (eu?) l’un ou l’autre anciens footballeurs de cette veine en Espagne?

Paco Carrasco, je ne sais pas si cet duo existe encore, servait de punching-ball à Paco Buyo dans le Chiringuito. Le caractère du Galicien était bien plus dur.