Après le succès international du top des défenseurs, P2F se lance à partir d’aujourd’hui dans un top des… gardiens de but ! Toutes les deux semaines, vous retrouverez les portraits des plus fameux derniers remparts classés des années 1920 aux années 2010. Une façon de mettre en lumière un poste trop souvent mal-aimé, trop souvent ringardisé dans les cours de récré. Bonne lecture !

Numéro 10 : Ted Hufton

Ted Hufton fut le gardien emblématique d’un football qui se croyait encore dominant dans les années 1920, un football qui savait parfaitement se mettre en récit, un football qui déchaînait l’enthousiasme des masses : le football anglais.

Né en 1892 dans les Midlands, Hufton démarra le football de haut niveau à Sheffield United. Après s’être engagé dans la Première Guerre mondiale, pendant laquelle il fut blessé, et las d’être barré par Harold Gough, il rejoignit le club londonien de West Ham en 1919.

Après plusieurs années en deuxième division, l’année 1923 fut celle de la consécration pour Hufton et West Ham : le club arracha sa promotion dans l’élite du football anglais et disputa la finale de la FA Cup. Si le match – qui vit la victoire des Bolton Wanderers par 2 buts à 0 – ne fut guère mémorable, c’est son contexte qui le fut.

En effet, cette finale de FA Cup marqua l’inauguration du stade de Wembley. La foule s’y pressa tant qu’elle déborda sur le terrain. On estima l’affluence au moins à 200 000 personnes, preuve de la ferveur populaire pour le football. Débordés, les services de sécurité finirent par en appeler à la police montée. Une image fit alors le tour du monde : celle d’un officier sur son cheval blanc au milieu de l’attroupement. Symbole de l’ère des masses, la finale de 1923 fut surnommée la White Horse Final.

Conséquence immédiate de ses performances avec West Ham, Ted Hufton fut retenu pour la première fois en équipe d’Angleterre pour rencontrer la Belgique le 1er novembre 1923. Il avait 30 ans. A Anvers, les Anglais furent incapables de faire mieux que 2-2. Le début d’une histoire compliquée pour Hufton en équipe nationale.

Ecarté pendant près de quatre ans, il fit son retour avec le maillot des Three Lions pour disputer le British Home Championship 1927-1928. Lors du premier match, contre l’Irlande, la déveine le poursuivit puisqu’il se cassa le bras dès la vingtième minute : les Anglais s’inclinèrent 0-2. Pas remis un mois plus tard pour la défaite contre le Pays de Galles (1-2), Hufton fut de retour pour l’ultime match contre l’Ecosse à Wembley.

Ce qui aurait dû être une finale fut en fait un match pour sauver l’honneur : le Pays de Galles avait déjà gagné le BHC. Ce qui ne contraria aucunement les fans écossais, qui se déplacèrent en masse. Bien leur en prit, puisque les petits gabarits écossais (Alex Jackson, Alex James, Alan Morton, Hughie Gallacher) donnèrent le tournis aux massifs joueurs anglais (Roy Goodall, Dixie Dean). Score final : 5-1 ! La légende consacra ce XI écossais sous le nom des Wembley Wizards.

Malgré ces déconvenues, Hufton fut encore retenu pour la tournée anglaise sur le continent européen lors du mois de mai 1929. Si les choses débutèrent bien avec des victoires 4-1 contre la France et 5-1 contre la Belgique, les professionnels anglais essuyèrent leur première défaite hors des Iles britanniques à Madrid le 15 mai (3-4). A 36 ans, ce fut le sixième et dernier match de la carrière internationale de Hufton.

Numéro 9 : Angel Bossio

Si le football anglais était sur le déclin dans les années 1920, ce n’était pas le cas du football rioplatense. Bien au contraire, puisque ce fut sans doute dans cette décennie qu’il fut le plus dominant. Maîtres incontestés de leur scène continentale – ils remportèrent sept des huit championnats sud-américains de la décennie –, les Argentins et les Uruguayens se retrouvèrent en finale des championnats du monde 1928 et 1930.

Né et décédé à Buenos Aires, Angel Bossio incarna à merveille ce football rioplatense. Dernier rempart du modeste Talleres, avant de rejoindre River Plate en 1933, Bossio fut le numéro 1 dans les cages de l’Albiceleste à la fin des années 1920. Ainsi, s’il ne joua que le dernier match du Sudamericano 1927 remporté par l’Argentine, il s’imposa comme le titulaire lors de l’Olympiade d’Amsterdam l’année suivante.

Nantie de toutes ses vedettes (Tarasconi, Cherro, Orsi, Monti), l’Argentine disputa pour la première fois le championnat du monde. Elle y effectua un parcours remarquable, rencontrant des formations de presque tous les continents. Au premier tour, ce furent les Etats-Unis qui subirent la dure loi des Argentins (11-2). Puis ce fut au tour des Belges (6-3) et des Egyptiens (6-0). En finale, ce fut un derby du rio de la Plata qui devait désigner le champion du monde.

Après le premier match, et une prolongation, le score était toujours de parité (1-1). Les tirs au but n’existant alors pas, le match dut être rejoué trois jours plus tard, et ce fut finalement l’Uruguay qui décrocha une deuxième couronne mondiale (1-2). Angel Bossio était vice-champion du monde.

Encore titulaire lors du Sudamericano 1929, Bossio se vengea cette fois des Uruguayens (2-0) : il était double champion d’Amérique du Sud. Mais le titre mondial, qui l’avait fui à Amsterdam, pouvait bien lui revenir à l’occasion de la compétition organisée en Uruguay en 1930. L’Argentine était évidemment favorite et Bossio désormais bien installé dans les bois.

Celui que l’on surnommait la maravilla elástica impressionnait par sa vitesse et ses réflexes, son agilité. Il était extrêmement prompt à bondir d’un poteau à l’autre et s’était fait une spécialité de l’arrêt des penalties. Ce fut d’ailleurs lui qui arrêta pour la première fois un penalty en Coupe du monde, même si le Mexicain Rosas s’y reprit à deux fois et marqua finalement.

Souverain contre d’inoffensifs Français, il encaissa trois buts contre le Mexique et un autre contre le Chili. Les deux derniers furent le fait d’erreurs grossières du portier argentin. Peut-être cela expliqua-t-il le choix des sélectionneurs de se passer de Bossio lors de la demi-finale et de la finale. Toujours est-il que ce fut bien Juan Botasso qui garda les bois de l’Albiceleste lors de ces deux matches. L’Argentine écrasa les Etats-Unis (6-1), avant de s’incliner de haute lutte contre l’hôte uruguayen (2-4) : Bossio était à nouveau vice-champion du monde.

Numéro 8 : Jean de Bie

Jean de Bie fut du groupe belge qui participa à la Coupe du monde en Uruguay. A 38 ans, il était le doyen de la compétition mais il ne joua pas : c’est Arnold Badjou qui garda les bois de la Belgique contre les Etats-Unis (0-3) et le Paraguay (0-1).

Arrivé sur le tard dans le football, après la sortie du premier conflit mondial et des débuts comme boxeur, Jean de Bie fut l’homme d’un seul club : le Racing de Bruxelles, aujourd’hui disparu. Immédiatement sélectionné en équipe nationale, il fut le dernier rempart de la Belgique lors des Jeux d’Anvers. Hommage au martyr des Belges pendant la guerre et à la résistance de la cité flamande, ces Jeux marquèrent le retour à la paix et la victoire des Alliés : les athlètes originaires d’Allemagne, d’Autriche, de Hongrie, de Bulgarie et de l’Empire ottoman n’y furent pas les bienvenus.

La Belgique y réalisa ses meilleurs résultats dans toute l’histoire des Jeux olympiques : 14 médailles d’or, dont une dans le tournoi de football. Eliminant l’Espagne du divino Zamora (3-1), puis les Pays-Bas (3-0), les Belges se retrouvèrent en finale contre la Tchécoslovaquie. En l’absence des Autrichiens et des Hongrois, les Tchécoslovaques étaient les grandissimes favoris : leur jeu de passes rapides semblait devoir régner sur l’Europe. Lors des tours précédents, ils avaient largement tenu leur rang : 7-0 contre la Yougoslavie, 4-0 contre la Norvège (qui avait éliminé le Royaume-Uni), 4-1 contre la France.

La finale semblait pliée d’avance. Contre toute attente, cependant, les Belges jouèrent avec un cœur grand comme ça et réussirent à faire douter les maîtres danubiens. En inscrivant deux buts dans les trente premières minutes, ils firent dérailler les Tchécoslovaques qui s’énervèrent, devinrent brutaux et, après l’envahissement du terrain, déclarèrent forfaits. Devant tant de mauvaise foi, le comité d’organisation et la FIFA n’eurent d’autre choix que de reconnaître la Belgique championne olympique de football.

Un titre qu’une partie de la presse européenne s’empressa de transformer en titre de champion du monde. C’était sans doute aller un peu vite, et oublier que les Sud-Américains n’étaient pas là. Dans ce tournoi de football, en effet, la seule équipe non-européenne était celle de l’Egypte, un territoire alors encore sous protectorat britannique. Championne olympique, la Belgique pouvait certes à bon droit se proclamer aussi championne d’Europe. Mais du monde, c’était plus discutable.

Bref, l’entrée dans la carrière de Jean de Bie fut remarquable. Il resta le titulaire au poste de gardien de but de l’équipe nationale pendant toutes les Années Folles, impressionnant par son style novateur : il n’hésitait pas à quitter sa ligne de but pour venir au soutien de ses défenseurs. Moins heureux lors des Olympiades suivantes, à Paris et à Amsterdam, cette fois véritablement mondiales, il raccrocha les crampons dans la première moitié des années 1930. Il comptait 37 sélections.

Numéro 7 : Giovanni De Prà

Dans les années 1920, notamment sous l’impulsion du pouvoir fasciste, le football italien était en pleine expansion. L’équipe nationale, à la peine lors des tournois olympiques d’Anvers et de Paris, se distingua par une troisième place à Amsterdam – derrière les intouchables Sud-Américains – et termina la décennie par une victoire dans la première Coupe internationale.

Dans les cages de la Nazionale, s’il y avait souvent Gianpiero Combi, il y avait presque aussi souvent Giovanni De Prà. Combi incarnant sans doute mieux les années 1930, il est logique de faire ici une place au très fidèle gardien du Genoa. La légende de De Prà s’écrivit avec les mêmes lettres d’or que celles de son club. Club vénérable (sa fondation remonte à 1893), le Genoa incarna l’arrivée du football en Italie.

Ce fut en effet sans doute la ville portuaire de Gênes qui servit de porte d’entrée au football dans la péninsule. C’est là que des hommes d’affaires britanniques créèrent le Genoa Cricket and Football Club (il porte toujours ce nom). Les premiers entraîneurs du club furent des Anglais : James Spensley d’abord, William Garbutt ensuite. Ce fut Garbutt qui repéra le jeune De Prà et lui fit rejoindre, à 21 ans, un club qui comptait déjà sept titres nationaux.

Avec le Genoa, le nouveau gardien ne perdit pas de temps et empila rapidement deux nouveaux championnats, en 1923 et en 1924. L’édition suivante semblait à nouveau lui tendre les bras mais ce fut sans compter avec le club montant : le Bologna FC. Dans une finale dantesque de la Ligue Nord, disputée en cinq matchs et encore aujourd’hui controversée, les Bolognais finirent par s’imposer et gagner ensuite le titre national.

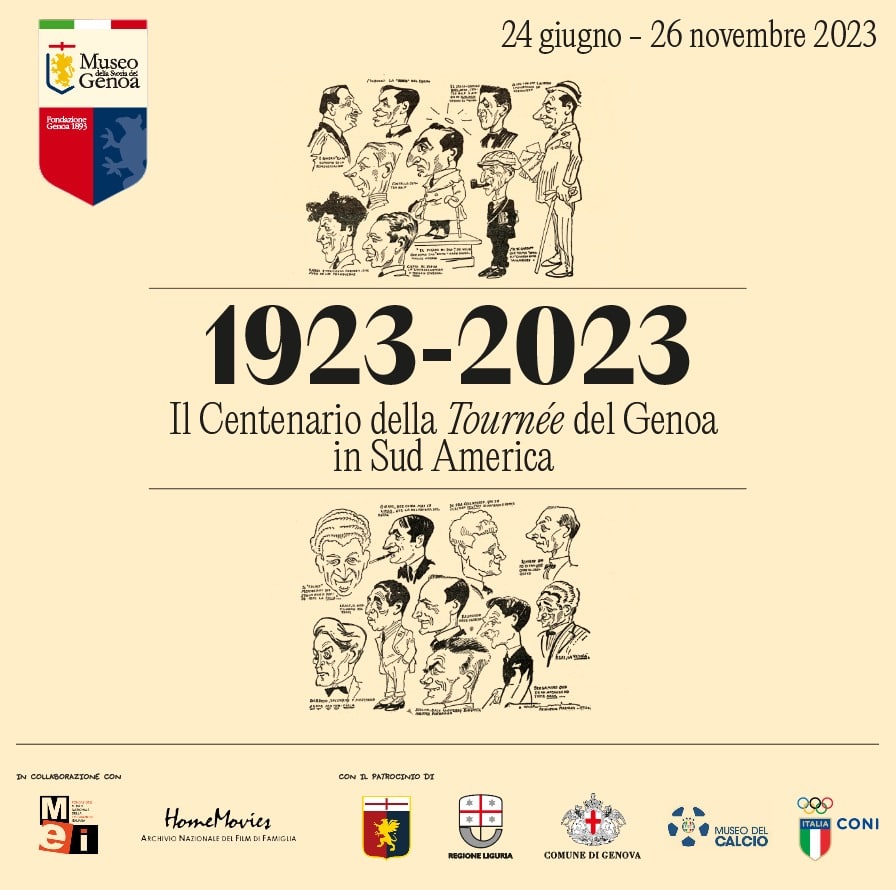

Entre-temps, en 1923, le Genoa écrivit une page majeure de son histoire en effectuant une brillante tournée en Argentine et en Uruguay. Invaincu en championnat, les Italiens se frottèrent à ce qui se faisait alors de mieux et repartirent la tête haute. Les descendants d’immigrés venus de la Botte, si nombreux dans cette région du monde, pouvaient être fiers de leurs origines.

Dernier exploit pour De Prà : sa première sélection. Le 9 mars 1924, tout juste âgé de 23 ans, le gardien du Genoa fut aligné par Vittorio Pozzo face aux coriaces Espagnols. En dépit des attaques ininterrompues, des coups et des blessures, le jeune homme tint bon et garda sa cage inviolée (score final : 0-0). A l’issue du match, néanmoins, il fallut le conduire à l’hôpital. C’est tout dire de son courage et de sa ténacité.

Numéro 6 : Heinrich Stuhlfauth

La tradition prête à Staline la fameuse citation : « Le pape, combien de divisions ? » La même remarque pourrait se faire à propos du football allemand des années 1920 : « Combien de divisions ? » Et la réponse : « Pas beaucoup ». La jeune, et promptement assassinée, république de Weimar se trouva néanmoins en la personne d’Heinrich Stuhlfauth un grand héros sportif.

Sans conteste, Stuhlfauth fut le plus célèbre footballeur allemand des Années Folles. Il n’est pas anodin qu’un gardien de but acquit un statut si envié : héros individuel, le gardien de but incarnait le dernier rempart de la patrie assiégée. Symboliquement, il était comme la sentinelle aguerrie, le soldat du dernier carré qui prononçait le mot de Cambronne face à l’impitoyable avancée des adversaires.

La légende de Stuhlfauth s’écrivit, à l’image de Giovanni De Prà, dans un de ces matchs où la baraka de quelque dieu mystérieux semblait s’être posé sur un simple mortel. Ce match, ce fut le Italie-Allemagne du 28 avril 1929 où, devant 80 000 spectateurs, le gardien allemand tint tête aux attaquants italiens et permit à son équipe de s’imposer sur le score de 2 buts à 1.

Avant cela, Stuhlfauth avait déjà illuminé les pelouses allemandes en remportant cinq fois le championnat d’Allemagne avec son club de Nuremberg, en 1920, 1921, 1924, 1925 et 1927. Lors de chacune des finales disputées, le gardien n’encaissa aucun but. Mieux, entre 1918 et 1922, il joua 104 parties sans en perdre une seule. Avec l’équipe nationale, il participa au premier match de l’après-guerre contre la Suisse le 27 juin 1920 (1-4) et fut de l’équipe qui s’inclina contre l’Uruguay aux Olympiades d’Amsterdam (1-4).

Grand (1 mètre 84), toujours vêtu d’un haut gris et d’une casquette plate, sa silhouette était immédiatement reconnaissable. Réputé pour son envergure bien sûr, Stuhlfauth disposait aussi d’un remarquable jeu au pied qui lui permettait de s’avancer au-delà de sa ligne de but et de participer au jeu. Né à Nuremberg en 1896, décédé en la même ville en 1966, jouant plus de 600 matches sous le maillot du club local, il fut jusqu’à sa mort un citoyen actif de la cité franconienne.

Le British Home Championship a duré un siècle pile poil. Pourquoi a-t-il été abandonné ?

La mondialisation du foot, la redondance des matchs et la conscience (ENFIN !) que c’était une compétition en bois !

Légendaire tournée rioplatense du Genoa, renforcé par quelques éléments d’autres clubs dont Baloncieri, futur as du Torino, un événement considérable pour les Xeneizes (Génois en patois ligure, faut il le rappeler ?) Le président de la République Argentine était venu donner le coup d’envoi du match entre l’Albiceleste et le Genoa. Un coup d’envoi fictif que les joueurs argentins prirent pour effectif : le président était encore sur la pelouse qu’ils marquaient déjà le 1er but. Scandale, tension, l’arbitre n’en démordit pas : but accordé. Score final 1-1. Un exploit pour le Genoa face aux cracks Tesoriere, Bidoglio (cf. top défenseurs), Mutis, Onzari, Tarasconi.

Alex James, Hughie Gallacher, des noms importants pour l’Écosse. Me demande ce qu’aurait fait ce pays lors du Mondial 1930.

Demi-finale, si on n’ajoute pas les Danubiens et les Européens du Sud.

Uruguay et Argentine étaient trop forts, aucun doute.

Probablement guère plus qu’un premier tour, contre l’Autriche ou l’Espagne, si les Danubiens et les Européens du Sud avaient été là.

La victoire espagnole en 1929… Zamora, Quincoces et Padron. Et l’ami Langenus, toujours dans les bons coups, au sifflet.

Première défaite pour les professionnels anglais hors des Iles britanniques.

À propos de José Padrón, j’évoquais dans mon article les conditions confuses selon lesquelles il avait rejoint la Nueve compte tenu des contradictions entre ce que révèlent les archives de L’Auto et ce que la presse espagnole mentionne. Sur le site FCSM Story, l’auteur va plus loin de manière convaincante et conclut à la supercherie à propos de l’héroïsme de Padrón.

https://fcsmstory.com/jose-padron-ou-une-legende-fabriquee/

« Championne olympique, la Belgique pouvait certes à bon droit se proclamer aussi championne d’Europe. Mais du monde, c’était plus discutable. »

Il suffit de lire cet article et sa suite pour comprendre pourquoi les Jeux de 1924 sont les 1ers championnats du monde.

https://www.pinte2foot.com/article/colombes-1924-conference-de-monsieur-pierre-arrighi-1-2

Mon avis est fait, mais nous avons eu un débat homérique avec certain Belge en aparté… J’en ai modifié mon texte pour permettre que le débat se poursuive ici !

Il passera.

On en a déjà parlé mais l’Égypte, 4ème des J.O 1928, c’était un bel exploit. Ils éliminent la Turquie et le Portugal.

Rui Costa te confirmera sans chauvinisme aucun qu’il s’agit d’un immense exploit car le Portugal était la meilleure équipe du moment ah ah ah

Meilleur que l’Egypte sans aucun doute, mais les portugais ont une spécialité de perdre contre moins talentueux, pendant un siècle ce sera leur crédo.

Dans les années 20 le Portugal est une belle équipe, ils font des nuls contre les tchécoslovaques, argentins, hongrois, espagnols et mettent un 4-0 aux français, battent deux fois l’Italie (4-1 et 1-0).

Bien sur tous ces bons résultats sont à domicile mais à l’extérieur ils sont rarement ridicules, cherchant un nul en France avant les JO.

Mais après les JO les bons résultats vont s’arrêter, et le temps qu’ils vont mettre à créer un championnat national va vite les éloigner des meilleurs et ils vont devoir attendre les années 50 pour redevenir une sélection potable.

Mais tout ce que j’ai lu de ce match contre l’Egypte à l’air de montrer que les portugais se font avoir bêtement. Ils prennent un but rapidement, un deuxième au retour de la MT alors qu’ils dominaient, puis ils font le siège du but égyptien mais ne marqueront qu’un but. C’est l’histoire de la sélection qui se résume dans ce match.

D’ailleurs les égyptiens se prendront deux branlées par la suite, notamment contre l’Italie contre qui le Portugal avait gagné 4-1 peu de temps avant….

Et on rappellera qu’en 24, déjà, ils avaient tapé la Hongrie…

L’Egypte de l’entre-deux-guerres, encore largement sous influence britannique, est une nation qui compte dans le concert footballistique mondial.

Puisque tu cites le Mexique en 1930, je mets ce petit texte sur Juan Carreño qui est peut-être la première idole du foot mexicain.

L’autre côté du ballon : El Trompo Carreño https://share.google/PytLqhykQ0vNMKEqk

Carreño fut son premier buteur au Mondial et un noceur de première. Grand amateur de pulque.

Impatient de voir où Alex place de Bie dans la hiérarchie des gar belges…

Ta patience merite mieux! Car que dire?

C’est le plus illustre pour notre premiere moitie du siecle. Et c’est une figure interessante, de memoire il fut boxeur aussi, et donc (c’est dans l’article) de ces gardiens qui s’aventuraient deja hors de leur cage.

Il est inevitable que lui et Goethals se soient croises, frequentes.. ==> Goethals y trouva-t-il l’inspiration pour la pierre angulaire de ses hors-jeux revolutionnaires, à savoir : son gardien-libero en 63, 64? ==> C’est bien possible.

Zamora avait ete elogieux pour De Bie en 1920. Mais Zamora etait jeune et probablement bien elevé, qu’en tirer?

Merci Bobby ! Cette série commence splendidement ! Nuremberg et Stuhlfauth sont la première grande dynastie allemande ? J’avoue connaître moins cette génération que celle de Shalke dans la décennie suivante.

Les années 1920 sont probablement la meilleure décennie pour les gardiens. Pas qu’ils y fussent meilleurs, ni que la densité de talents y fut plus importante qu’à d’autres époques, mais jamais sans doute ils ne furent tant célébrés comme des héros sportifs, des vedettes. Par la suite, les attaquants prendront l’ascendant en terme de notoriété. Dans les années 1920, notamment là où le football est encore le plus fruste, les gardiens sont les premières grandes vedettes médiatiques : France, Allemagne, Espagne… Aucune vedette locale ne leur arrive à la cheville. Ce n’est pas le cas, en revanche, pour les espaces danubien et rioplatense : là, déjà, le développement du football a promu la figure de l’attaquant et, singulièrement, du buteur.

Quant à Nuremberg, son équipe règne sur la décennie 1920 en Allemagne, presque sans partage.

C’est vrai. Le successeur de Zamora au Barça, Platko était immensément apprécié. Me souviens plus si j’ai voté pour lui mais il mérite une mention dans cette décennie.

En parlant d’aura, certains seront les surnoms de futurs bons gardiens, comme dans le cas du gardien suédois Bengt Nyholm que tout le monde appelait Zamora.

Bengt Nyholm – Wikipédia https://share.google/plzZrLAKs2r1bzNIC

Bengt Nyholm – Wikipédia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bengt_Nyholm

Plattko sera dans la deuxième partie.

Encore heureux qu’il figure dans le top 5 !

Ce sera un beau podium mais l’ordre me peine…

Mouais… J’y ai fait un portrait aux petits oignons à ton chouchou ! T’es pas à plaindre.

Après, il a souffert de la dispersion des voix sur deux décennies : d’aucuns ne l’ont placé que dans la décennie 1930, et pas du tout dans celle de 1920…

Si vous parlez de Zamora, oui il pouvait candidater à deux décennies même si je pense que celle des années 1920 est la plus aboutie. D’ailleurs, ça m’arrangeait bien puisque j’ai pu mettre Planicka pour les années 30. Sinon, vraiment infoutu de choisir entre les deux…

J’en parle plus bas mais effectivement au Portugal, Roquete est la vedette des années 20, avec Pepe peut-être.

Nan mais Zamora, c’est les années 20, évidemment. Il y est au top de sa forme. En plus, les années 30, il n’y a que la moitié… Mais bon, il avait alors un maillot blanc, alors tu comprends…

Ça commence bien. Vivement la suite !

Combien, parmi ces 5, en as-tu vu jouer ?

Lequel a ta préférence ?

Peu de matchs télévisés, à l’époque, pour les apprécier !

Tu faisais pas de groundhopping à l’époque ?

Connais pas ce terme.

Demande à Alex. Il t’en touchera deux… mots !

Ils manquent le gardien le plus intéressant de la décennie, Antonio Roquete. J’avais prévu de sortir un article pour lui au moment de la sortie de ce top mais j’ai mal géré mon temps. Deux mois de vacances ça reste insuffisant!

Vous noterez que j’ai dit intéressant, pas meilleur. Le premier gardien star portugais qui finira par bosser dans la milice de l’estado novo.

Nous saurons attendre patiemment.

A la place d’un Hufton, qui a en plus l’inconvénient d’être Anglais, j’aurais pas craché dessus, mais bon…

Tiens, une idée d’article pour toi : Cândido De Oliveira. Tu as vu le film O Espião Que Veio do Futebol ? Pas distribué en France, dommage.

Je n’ai pas vu le film (qui n’a pas l’air incroyable) mais je t’applaudis pour avoir citer ce joueur, coach, espion, sélectionneur! Un des personnages les plus intéressants du foot portugais, d’ailleurs c’est lui le coach en 1928!

Passé par les 4 grands clubs portugais (en comptant Belenenses) mais aussi Flamengo (moins d’un an je crois), ce gars c’est autant d’anecdotes et histoire que Guttmann, en bien moins filou. Il a donné son nom à la supercoupe et chez les P2F portugais c’est un nom incontournable. Je ne me suis pas penché encore sur lui à fond mais je retrouve son nom dans toutes les histoires dès que je fais des recherches sur le foot portugais de la première moitié du 20ème siècle!

Ajde va te filer une date (ou deux) pour nous narrer la vie de ce personnage méconnu en France eh eh