La 1ère partie est accessible ici.

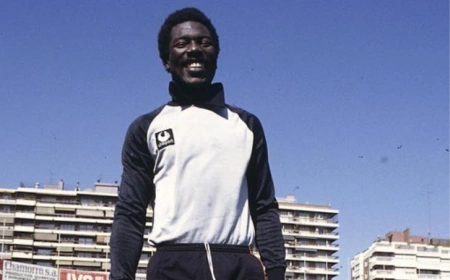

Nous avions déjà évoqué sur ce site les conditions dans lesquelles Thomas Nkono avait rejoint l’Espanyol à la fin de l’été 1982. En dépit de l’excellence de ses prestations en Coupe du monde avec le Cameroun, la venue de N’Kono ne paraissait pas en mesure de combler le public de Sarrià en mal d’idoles depuis le départ de Canito, vaincu par l’entraineur Maguregui à l’issue d’une sévère joute médiatique, et l’inexorable déclin du goleador Rafa Marañón sous l’effet du temps.

Si Nkono réussit ses débuts en Liga face à un Racing Santander inoffensif, les premières critiques naissent de son absence pour le match suivant à Salamanque. Autorisé à régler des affaires personnelles à Yaoundé, Tommy tarde à revenir à Barcelone, manifestement à l’écoute de propositions plus juteuses que celles de l’Espanyol. Menacé de sanctions par les dirigeants periquitos, il effectue son retour à l’occasion d’une défaite à domicile contre le Betis annonciatrice d’un championnat placé encore une fois sous le sceau de la médiocrité. Nkono bénéficie de la confiance de Maguregui et échappe aux critiques en dépit d’une décontraction atypique. La première prestation magistrale du Camerounais se déroule à Las Palmas où ses parades sauvent les Pericos de la défaite, Mundo Deportivo lui accordant la note maximale. Le second match référence de N’Kono a lieu face au Real Madrid au Santiago-Bernabéu, le 30 janvier 1983 (2-2). Contre un tel adversaire, dans un tel monument, le phénomène de résonance se prolonge bien au-delà de la rencontre. Sa performance enthousiasme les journaux sportifs, Mundo Deportivo titre « N’Konosal », AS relève que « dirigé par un Stielike combatif et infatigable, le Real a fait le siège des buts de Nkono et sans le fait que le gardien de l’Espanyol soit un dernier rempart incroyable, la victoire aurait été irrémédiable ». Sceptique à son arrivée, parfois moqueuse, la presse espagnole dans son ensemble se soumet au charme souriant de Nkono.

Pourtant, dès le lendemain, de premières voix dissonantes se font entendre parmi les joueurs madrilènes. Ils reprochent à Tommy des plongeons excessivement spectaculaires, des acrobaties exagérées, des artifices destinés à capter la lumière, et relèvent ses faiblesses sur les frappes au sol. La bassesse des Merengues affecte le gardien des Pericos qui ne peut s’empêcher de répliquer en soulignant les difficultés de son homologue madrilène Agustín sur les ballons aériens en dépit de sa haute stature. Dans les semaines suivantes, Nkono encaisse de nombreux buts (3 à domicile contre le Barça, 5 à Bilbao sous la neige, 4 à Pampelune). Il ne commet pas d’erreurs notables mais il n’influe plus sur le sort des matchs et le spectre de la relégation point à l’horizon. Les choses s’aggravent le 20 mars avec la réception du FC Séville : Tommy blesse Santi au cours d’une intervention mal maitrisée. Les ligaments de l’attaquant andalou se rompent sous l’effet du choc. Nkono lui rend visite à l’hôpital, Santi l’absout publiquement en confirmant le caractère non intentionnel de la faute mais l’image du Camerounais est écornée et sa fin de saison déçoit[1].

Avec un nouveau technicien, le Yougoslave Pavić, le démarrage de l’exercice suivant tourne au désastre. Cela se manifeste dès la fin du mois d’août lors du Trophée de la ville de Barcelone et une raclée subie face aux attaquants du Real Madrid (1-5), désireux de prendre leur revanche sur Nkono. En retard sur plusieurs frappes lointaines, ses propres supporters l’enfoncent en raillant ses grossières erreurs et lui conseillent de porter des lunettes. Le lendemain, Mundo Deportivo reprend à son compte les moqueries de l’afición en titrant « Confirmation : Nkono n’est pas un portier de nuit » et affirme doctement qu’il souffre de déficiences visuelles avec la lumière artificielle des projecteurs. Juste avant que ne débute la Liga, Pavić réaffirme son soutien à Nkono tout en précisant que le Camerounais a consulté un oculiste. Sa confiance est si sincère qu’il s’empresse de titulariser Manuel Domínguez à la place de Tommy, officiellement fiévreux. Lâché par le public de Sarrià et par son entraineur, N’Kono est dans une impasse.

Le championnat s’ouvre sur deux défaites, huit buts encaissés et une prestation calamiteuse de Domínguez face au Betis. Pavić est renvoyé sans délai et après une rapide absolution, Thomas Nkono est réhabilité par El Bigotón Azkargorta. En dépit d’une technique parfois surprenante malgré son apprentissage aux côtés de Beara, il n’est plus question de le contester. Prolongé durant l’été 1984, il entre dans le livre d’or des Pericos en étant avec le Danois John Lauridsen l’un des principaux protagonistes de la troisième place en Liga en 1987 et du parcours en Coupe de l’UEFA en 1988, achevé dans les larmes à l’issue de la finale contre le Bayer Leverkusen[2].

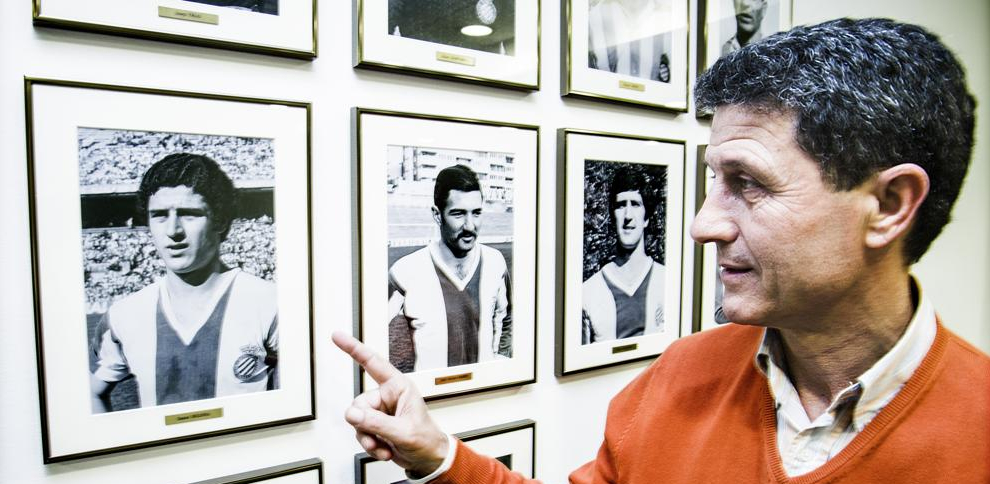

Qui mieux que Daniel Solsona pour personnifier le RCD Espanyol des années 1970, les dernières durant lesquelles les Pericos s’illusionnent quant à un sacre en Liga ? Fils de socio, formé au sein de l’école de football du club – le premier apprenti à devenir professionnel dit-on – El Noi de Cornellà (le Garçon de Cornellà de Llobregat, dans la banlieue sud de Barcelone où se trouve l’actuel RCDE Stadium) apparaît au grand jour le 3 mai 1970 en Copa del Generalísimo contre le Barça. L’Espanyol évolue alors en seconde division, victime collatérale de la chute du président Joan Vilà Reyes, homme d’affaires emporté dans la tourmente du gigantesque scandale politico-financier de la Matesa[3]. Privilégiant la lutte pour l’accession, l’entraineur met au repos plusieurs titulaires et lance le frêle Solsona à 20 minutes du terme du match aller contre le Barça. Effrayé à l’idée de voir son fils au contact des impitoyables Eladio ou Gallego, son père essaie de le retenir avant son entrée en jeu. Peurs infondées. Dans une ambiance de corrida, le gamin initie l’action amenant le but vainqueur des Pericos (2-1 et 1-3 au retour, qualification du FC Barcelone).

De Solsona, on peut dire qu’il est tour à tour enfant prodige, enfant roi et enfant tyrannique, tirant sur les ficelles affectives jusqu’à ce qu’elles rompent.

Enfant prodige car il n’a que 18 ans quand Ferdinand Daučík lui confie régulièrement les clés du jeu des Blanquiazules en dépit d’un physique malingre dont on ne donne pas cher face aux assassins sévissant en Liga. Avec José María en tant que tuteur et Jorge Griffa ou Lico pour gardes du corps, El Noi étale sa technique parfaite, son altruisme et sa vision du jeu alors qu’il effectue en parallèle son service militaire. Après une dizaine d’apparitions en Liga, Mundo Deportivo l’interviewe et pose d’emblée le décor, « certains naissent pour être peintres, musiciens, architectes, le jeune Solsona est né pour être footballeur. » Et déjà transpire l’assurance d’un jeune homme ambitieux à qui « personne n’a jamais rien appris car le talent naturel existe ».

C’est avec l’arrivée de José Santamaría sur le banc de l’Espanyol que Dani Solsona prend définitivement son envol. En 1972-73, à six journées du terme du championnat, les Pericos mènent la danse et espèrent conquérir une Liga qui s’est toujours refusée à eux. Bien entouré par le dernier des Cinco Delfines José María, le rustique avant-centre Juan María Amiano et l’Oriundo Roberto Martínez, Solsona explose véritablement en tant que meneur. L’Espanyol flanche dans la dernière ligne droite mais l’afición periquita ne s’en offusque pas, elle croit en l’avenir et consacre Solsona enfant roi de Sarrià.

C’est oublier l’irrégularité chronique du RCDE contre laquelle même la délicatesse du jeu d’El Noi ne peut rien. Au printemps 1974, à l’issue d’une saison douloureuse en comparaison de celle réalisée par le voisin barcelonais et sa superstar Johan Cruyff, Solsona prête une oreille attentive aux approches du Real Madrid. Le président Méler met fin aux rumeurs en cédant Roberto Martínez à Santiago Bernabéu et en retenant Dani en contrepartie d’un contrat record et la promesse de recrutements ambitieux. Arrivent alors Marañón et Manolín Cuesta puis l’année suivante Jeremias et Caszely. Cela porte ses fruits, les Pericos décrochent une honorable quatrième place en 1976 bien qu’ils n’aient jamais été en mesure de lutter pour le titre.

Conscient de son statut d’icône periquita et sans son mentor José María pour lui rappeler les vertus de l’humilité, Solsona se comporte désormais en enfant tyrannique. L’afición le lui pardonne tant il rayonne, en témoigne cette action lumineuse au cours de laquelle il efface avec grâce Migueli puis le gardien Mora pour inscrire le second but d’un derby catalan triomphal (3-0 en avril 1976). Modèle de classicisme, d’harmonie et d’équilibre, son jeu cristallin détonne avec le gris sale des gradins de Sarrià et il semble en prendre conscience avec une pointe de dépit au fur et à mesure que se fragmentent les ambitions espanyolistas. Son peu de goût pour les tâches défensives ne fait que croître et finit par incommoder le public. En mars 1976, face à Salamanque, plus diva que jamais, il exige d’être remplacé à la suite d’un excès d’individualisme de Jeremias. La saison suivante, il manque les trois premiers mois de compétition en raison d’une hépatite. A son retour en tant que remplaçant, contre cette même UD Salamanca, il tient tête à Santamaría et refuse de s’échauffer au prétexte qu’il ne reste que dix minutes à jouer.

Quand Méler ne lui accorde pas de nouvelle revalorisation salariale, les supporters pericos se résignent au départ d’el Noi de Cornellà. Le transfert intervient en 1978, juste après la Coupe du monde qu’il manque en raison d’une dernière saison décevante, fatale à Santamaría[4]. Le FC Barcelone a les faveurs du joueur mais le président Núñez exige un prêt avant que la cession ne soit définitive. Scénario méprisant rejeté par l’Espanyol qui le cède finalement au Valencia CF. Aux côtés de Mario Kempes, Rainer Bonhof ou Miguel Tendillo, El Noi se constitue enfin un palmarès. Son retour à Sarrià avec un autre maillot que le blanquiazul a lieu dans l’indifférence ou presque, comme si l’amour filial avait disparu. Solsona est transparent et le RCDE s’impose grâce à un but de Canito, sa nouvelle coqueluche à la destinée misérable. Et puisque le Barça ne l’a pas désiré avec suffisamment d’ardeur, il réalise avec Valencia ce qu’il n’est jamais parvenu à réaliser avec l’Espanyol : gagner au Camp Nou. Cela intervient en septembre 1980. Auteur d’un somptueux doublé lors d’une démonstration des Ches (0-3), il ne peut s’empêcher de faire un signe provocateur en direction de la tribune d’honneur où se trouve Núñez. Par ce geste de défi adressé au puissant président blaugrana, il renoue avec sa famille periquita, des liens qui perdurent au-delà de sa carrière puisqu’il se revendique à la moindre occasion supporter de l’Espanyol.

José Parra (Josep désormais), défenseur espagnol dans les années 1950. Joueur de l’Espanyol. Ce ne peut être qu’un boucher ! Esprits étroits, détrompez-vous. Parra incarne la distinction, la correction, la classe et cela lui vaut parfois l’incompréhension d’une afición ayant érigé le combat comme valeur cardinale.

D’une famille de murcianos venue vendre ses bras en Catalogne, José Parra signe avec l’Espanyol durant l’hiver 1947-48 en provenance de l’industrieuse Terrassa, comme Tin Bosch autrefois et comme Antonio Argilés, son beau-frère, généreux arrière droit qui l’accompagne durant les années 1950. D’abord milieu, Parra est rapidement repositionné au centre d’une défense à trois. La propreté de ses interventions et son aisance technique impressionnent mais l’exigeant public de Sarrià ne se prosterne pas devant ce joueur réticent à durcir les débats. Les doutes quant à la compatibilité de Parra avec l’Espanyol se prolongent durant l’été 1949 quand il s’oppose – avec plusieurs équipiers – à sa direction pour des raisons contractuelles. A la solde du conseil d’administration du RCDE, Mundo Deportivo les désigne comme « les rebelles de Sarrià » et les expose à la vindicte populaire[5].

Quand le conflit trouve une issue, la méfiance et les incompréhensions mutuelles prennent fin au regard des prestations de Parra, un phare parmi un océan de médiocrité. L’Espanyol lutte pour le maintien mais le grand défenseur s’illustre à titre personnel. Il obtient ses premières sélections avec la Roja et figure parmi les 22 élus pour la Coupe du monde 1950. C’est au Maracanã qu’il prend une dimension nationale à l’occasion du succès de l’Espagne contre l’Angleterre (1-0). Des millions d’Espagnols s’agglutinent autour des transistors pour écouter la voix grésillante de Matías Prats, l’envoyé spécial de la Radio Nacional de España. Il leur fait vivre en direct le but de Telmo Zarra, l’héroïsme du gardien Antoni Ramallets et la vaillance de la défense dirigée par José Parra. Peut-on imaginer ce que cette victoire représente pour l’Espagne franquiste, isolée sur l’échiquier international depuis l’effondrement des forces de l’Axe ?

Durant les années 1950, Parra et les Pericos se pensent en mesure de conquérir la Liga, notamment durant l’édition 1952-53. L’Espanyol réalise d’exceptionnels débuts puisqu’après 11 journées, il caracole en tête du championnat avec cinq points d’avance. Cette équipe est dirigée par le coach argentin Alejandro Scopelli, curieux de tout ce qui peut améliorer la performance des siens. Convaincu des vertus de l’oxygénothérapie, il exige de ses joueurs qu’ils inhalent du gaz à la mi-temps des rencontres. Visions futuristes, les journaux publient les photos des Pericos méconnaissables sous leurs masques, reliés à des bombonnes métalliques. Au fur et à mesure de la compétition, l’oxygène doit se raréfier car les Pericos s’essoufflent et finissent par s’effondrer au plus fort de la pente. Le titre revient finalement au Barça, bénéficiaire de plusieurs décisions complaisantes des arbitres et des autorités du football[6], alors que l’Espanyol ne gagne qu’un surnom moqueur, el Equipo del oxígeno.

A Sarrià, plus personne ne songe à critiquer l’engagement de Parra, leader de la meilleure défense du championnat deux exercices consécutifs en 1953 et 1954 (saison marquée par le match contre l’Athletic intitulé par un chroniqueur « la grève des jambes »). Capitaine exemplaire, d’une fidélité absolue au RCDE quand les clubs madrilènes entreprennent de le séduire, seule une divinité espanyolista pouvait déboulonner l’idole des Pericos : Ricardo Zamora. Entraineur à partir de 1955, l’ancien gardien star se charge de le destituer alors qu’il n’a que 30 ans et n’affiche aucune usure physique. Et quand on s’appelle Parra, que l’élégance est une nature, on ne s’en offusque pas.

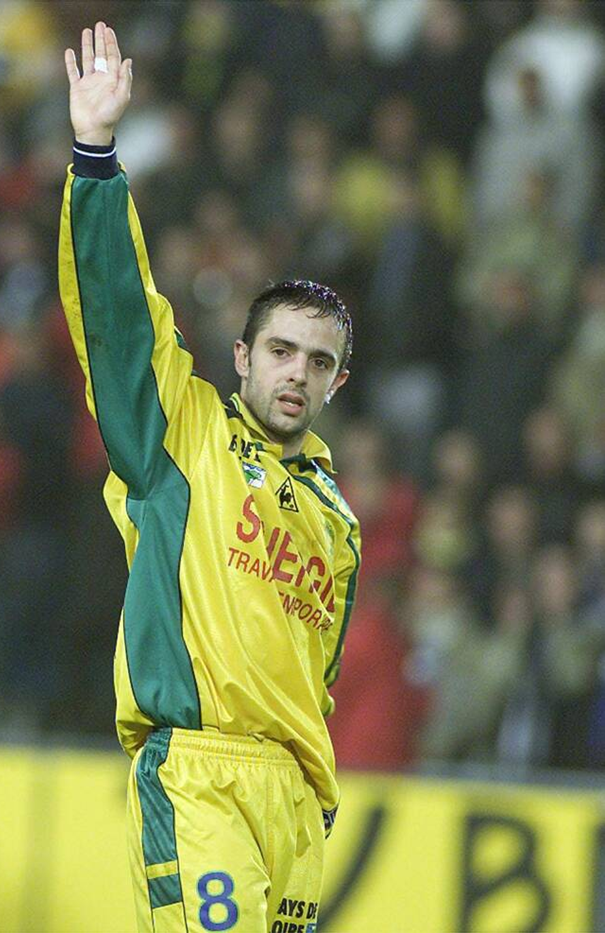

Raúl Tamudo, dernier joueur magnétique de l’Espanyol dont le nom est à l’origine d’un néologisme honni du voisin barcelonais, El Tamudazo. Cela fait 15 ans que son histoire avec l’Espanyol a pris fin dans l’incompréhension mutuelle et personne n’a su lui succéder. Depuis, les Pericos ont traversé les années 2010 dans l’anonymat, ont connu deux relégations et n’ont plus jamais battu le Barça en Liga[7]. Alors, faute de héros contemporains, le club chérit ses morts : le groupe de supporters le plus brûlant s’est autodésigné Grada Canito, en hommage au défenseur à la destinée misérable, et le RCDE Stadium se recueille chaque match à la mémoire de Dani Jarque[8] dont le nom maudit évoque celui de Tina de Jarque, affriolante meneuse de revues et actrice barcelonaise exécutée en 1937. Et quand les attaquants actuels font preuve de maladresse, le public soupire en imaginant le geste qu’aurait réalisé Raúl Tamudo s’il était encore en activité.

Tamudo est de ceux qui saisissent les opportunités quand elles se présentent et qui ne se défilent pas devant les responsabilités les plus écrasantes. Il appartient à cette catégorie de joueurs à qui rien n’est offert, que rien ne distingue a priori et qui parvient en dépit de tous les obstacles à s’extraire de l’ombre. Inlassable marathonien, monstrueusement opportuniste, il figure l’archétype du combattant ne recourant à aucune affèterie, se servant de la force et de la ruse pour renverser l’ordre établi, comprendre l’écrasante domination du Barça. Avec de telles aptitudes, il ne pouvait qu’être adulé du peuple espanyolista, les plus anciens supporters retrouvant probablement en lui un peu du Tigre Arcas.

Formé au sein de l’école de football du RCDE, Tamudo apparaît en équipe première à Alicante au début du printemps 1997 alors que l’Espanyol sombre doucement. Converti au catalanisme depuis peu, le Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona est confronté à la précarité financière et sportive, au bord de la liquidation et de la relégation. Entré en jeu en seconde mi-temps, Tamudo inscrit le but d’une précieuse victoire dans les derniers instants du match, le début d’une longue et pénible marche vers la lumière le concernant. La nomination de José Antonio Camacho rebat les cartes. Le coach ne croit pas en lui et l’expédie au Deportivo Alavés. Il est encore prêté à Lleida jusqu’à ce que Miguel Ángel Brindisi ne le rappelle en décembre 1998, quand le RCDE se traine dans les bas-fonds de la Liga. Auteur de huit buts en un demi-championnat, il contribue à propulser l’Espanyol à une inespérée qualification pour la Coupe Intertoto.

Démonstration ostentatoire de leur pauvreté, les Pericos sont orphelins de Sarrià depuis 1997 – vendu puis rasé au mépris de l’histoire du lieu – et sont relégués sur la colline de Montjuïc. En plein marasme, ils retrouvent la foi avec l’avènement d’une génération de joueurs formés au club appelée la Quinta de la Intertoto au sein de laquelle Tamudo s’apparente à un Butragueño catalan.

En 2000, et après 60 années d’attentes déçues, il mène le RCDE à la victoire en Copa del Rey contre l’Atlético[9]. Il ouvre le score en chipant le ballon au gardien colchonero, une rapine contre le club du plus grand voleur de la sphère footballistique du moment, Jesús Gil y Gil ! En délestant l’Espanyol de son statut d’éternel perdant, qu’il l’ait voulu ou non, Tamudo vient de prendre le pouvoir pour 10 ans, une décennie durant laquelle personne ne peut contester une autorité assise sur la générosité.

Les exercices subséquents sont pourtant moroses mais le numéro 23 blanquiazul tient son rang, goleador exemplaire auteur d’un doublé lors du derby de décembre 2001 (2-0) et sauveur des Pericos entrainés par Luis Fernandez en 2004 (2- 0 contre le Real Murcia en conclusion de la Liga). Puis ce sont les trois glorieuses de l’Espanyol au cours desquelles Iván de la Peña, alias Little Buddha, sert de rampe de lancement à Tamudo. Avec ce duo, le RCDE rayonne : cinquième place de la Liga en 2005, victoire en Copa en 2006 (4-1 contre Saragosse) et finale de Coupe de l’UEFA 2007 au cours de laquelle l’Espanyol renfile le costume du perdant magnifique. A à 10 contre 11 durant une heure, les Blanquiazules ne tombent qu’aux tirs au but contre le FC Séville, comme en 1988 face au Bayer Leverkusen[10].

Dès lors, l’Espanyol rentre dans le rang et se satisfait de coups d’éclat sans lendemains. A défaut de trophées, l’afición espanyolista trouve son plaisir dans la chute du surpuissant voisin blaugrana. C’est ce qui se produit en juin 2007, lors de l’ultime journée de championnat. Alors que le Barça se dirige vers le titre grâce à un doublé de Lionel Messi – dont un but de la main semblable à celui de Maradona au stade Azteca – Raúl Tamudo égalise à la 90e minute (2-2). Dans le Camp Nou soudain silencieux, assommé par la perte de la Liga au profit du Real Madrid, Tamudo embrasse l’écusson du RCDE. Il vient de réaliser El Tamudazo, son dernier acte d’amour pour l’Espanyol avant les blessures, le retrait du capitanat, la défiance de Mauricio Pochettino, les rendez-vous manqués avec le flambant RCDE Stadium (aucun but inscrit à Cornellà), les funérailles de Dani Jarque, les périodes de mutisme, les conférences de presse lapidaires et l’inéluctable départ du goleador en 2010[11].

Classer El Divino relève du sacrilège, comme s’il était possible de le comparer à ceux qui lui ont succédé alors qu’il est la seule idole periquita à l’échelle mondiale. Un joueur déifié de son vivant que même le FC Barcelone et le Real Madrid, pourtant infiniment riches en stars planétaires, revendiquent comme un des leurs. Les charognards ! Ils devraient savoir que Zamora ne rime qu’avec Espagnol tant il est associé à la sélection espagnole et au Real Club Deportivo Español, quand ce dernier n’imaginait pas s’appeler un jour le Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona.

Si Zamora voit probablement le jour à Barcelone au tout début du 20e siècle[12], ses origines n’ont rien de catalanes et ne sont pas aussi aisées que ne le relate le discours officiel qui voudrait qu’il soit le petit-fils d’un capitaine de la marine marchande et le fils d’un médecin de Cadix. Selon Fernando Arrechea et Víctor Martínez Patón[13], la réalité est toute autre : le père de Ricardo est un modeste journalier dans la province de Valence, la région de son épouse. Quoi qu’il en soit, Zamora grandit à Barcelone et s’adonne à la pratique de plusieurs sports, boxe, pelote basque, natation, athlétisme et football avec le club de son quartier, le Canigó, puis avec l’Universitary SC où l’a précédé le Philippin culé Paulino Alcántara.

Celui qui fait de Zamora un Espanyolista se nomme José Maria Tallada, trésorier et secrétaire général de l’Espanyol, le Real Club Deportivo Español depuis 1912 et l’octroi de la particule royale par son altesse Alphonse XIII. Parallèlement, Tallada préside la Fédération catalane de football et siège au Parlement de Catalogne sous les couleurs de la Ligue régionale catalane. Tout le désignerait aujourd’hui comme un partisan du FC Barcelone mais nous sommes dans les années 1910 et les clivages identitaires ne sont pas encore les marqueurs de la rivalité entre les deux clubs. Tallada amadoue les parents de Ricardo, leur promet de veiller sur lui et obtient qu’il puisse évoluer avec les Pericos dès 1916 à l’occasion d’un déplacement à Madrid alors qu’il n’a que 15 ans. Les liens de Zamora avec l’Espanyol perdurent jusqu’en 1919, quand le club connaît déjà d’importantes difficultés et laisse filer Gràcia au FC Barcelone ou Zabala au Real Oviedo. Quant à Ricardo, il renonce au haut niveau, officiellement pour se consacrer à des études de médecine, et se satisfait de petits matchs en dilettante avec les réservistes du Barça. Cela ne dure évidemment pas. Les Blaugranas l’intègrent à l’équipe première, immédiatement légitime parmi une constellation de stars – Samitier, Alcántara, Sagi-Barba – avec laquelle il règne sur le championnat de Catalogne et sur la Copa del Rey.

En 1922, alors que Hans Gamper – fondateur du Barça – prédit la disparition de l’Espanyol, le président du RCDE Genaro de la Riva entreprend de reconquérir Ricardo. Depuis les Jeux olympiques d’Anvers, Zamora se confond avec El Divino et connaît sa valeur en dépit de l’amateurisme qui prévaut officiellement. Mais comment l’appâter alors que les Pericos périclitent, dépouillés de plusieurs éléments par la guerre du Rif, derniers du championnat de Catalogne – avec deux humiliations 9-0 puis 10-0 contre le Barça – et expulsés de leur fief de la rue Muntaner ? Genaro de la Riva et son frère Santiago commencent par doter le club d’un terrain sur lequel est édifié le stade de Sarrià puis parviennent à satisfaire les exigences de Zamora en monnayant les apparitions du prodige lors de tournées de plus en plus lointaines, au Portugal, aux Canaries puis en Amérique du Sud en 1926[14].

Perico, Culé et à nouveau Perico, ses allers-retours nourrissent l’antagonisme entre les supporters du Barça, au sein desquels prospère désormais le sentiment catalan, et ceux de l’Espanyol, majoritairement nationalistes. Zamora n’entre pas dans ce jeu dangereux. A travers ses amitiés, avec Pep Samitier notamment, il transcende les rivalités nauséabondes de la Barcelone des années 1920.

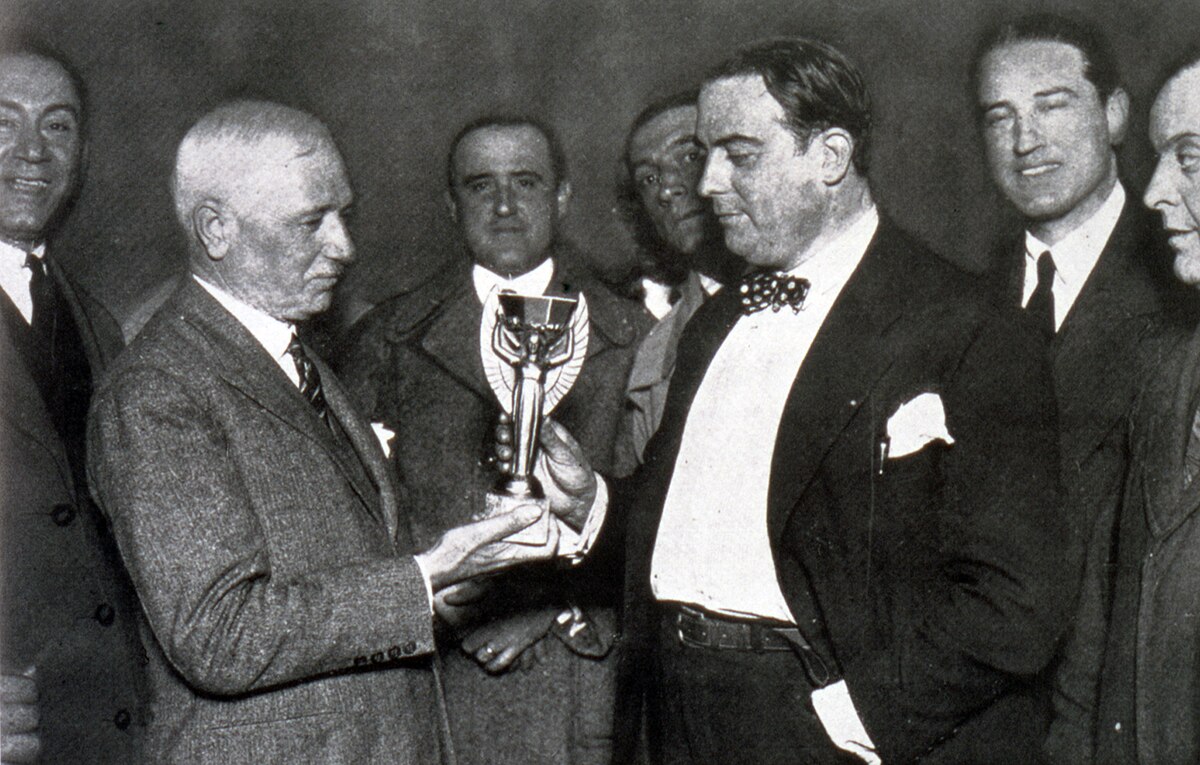

En arrachant le championnat de Catalogne et la Copa del Rey en 1929, l’Espanyol parvient enfin à supplanter le FC Barcelone, juste avant que la crise économique ne balaie les espoirs de grandeur des Pericos. Sous la contrainte, le club brade ses meilleurs atouts et Zamora quitte une seconde fois le RCDE durant l’été 1930. A l’issue de longues tractations, El Divino, s’abandonne au juteux désir du Real Madrid. Dans la capitale espagnole, il se forge l’essentiel de son palmarès (deux Ligas et deux Copas). Il s’y trouve encore lorsqu’éclate Guerre civile et il ne fuit Madrid qu’en raison des menaces pesant sur sa personne, contraint à une fin de carrière en exil à Nice.

Voilà pour la chronologie et les principales lignes d’un palmarès auquel on aurait pu ajouter un film à sa gloire, « Enfin Zamora se marie », de José Fernández Caireles (en 1926). Les commis aux inventaires feront remarquer que deux championnats de Catalogne et une Copa del Rey en 11 exercices avec l’Espanyol, c’est bien peu. Ils rappelleront également les échecs de la Roja aux Jeux olympiques auxquels Zamora a participé et à la Coupe du monde 1934. Oui et alors ? La valeur de Zamora ne se mesure pas à l’aune d’une liste de trophées. Sa grandeur trouve son origine dans les défaites épiques de l’Espagne à Anvers ou à Florence, celles qui flattent la fibre nationale d’un pays fragmenté. Sa légende avec l’Espanyol, il la construit à l’occasion de victoires inutiles, d’exploits sans lendemains à Les Corts, Buenos Aires ou Montevideo, de duels avec les cracks sudaméricains Andrés Mazali et Américo Tesoriere[15], faisant dire à l’afición periquita qu’« il n’existe que deux portiers, Zamora sur terre et Saint Pierre au ciel ».

Redisons-le, Ricardo Zamora n’a façonné ni le FC Barcelone, ni le Real Madrid alors qu’il tient un rôle fondamental dans l’histoire de la Roja et de l’Espanyol. La furia española serait-elle née en 1920 si la sélection ibérique n’avait eu comme gardien ce jeune homme de 19 ans ? Et que dire de son impact dans l’émergence et la permanence du sentiment espanyolista, l’expression d’une minorité refusant la culture de la déférence vis-à-vis du FC Barcelone et déterminée à ne pas disparaître dans sa propre ville ? Par bonheur, les tentations de damnatio memoriae visant à invisibiliser l’Espanyol sont vouées à l’échec. Pour les besoins d’un article ou d’un reportage, des portraits du grand gardien ressurgissent et continueront de ressurgir du passé. Sur ces photos parfois colorisées, El Divino prend la pose, l’écusson du RCDE ostensiblement cousu sur la poitrine, comme s’il voulait à travers les âges témoigner de son indéfectible attachement à l’Espanyol.

Nota : un grand merci aux passionnés ayant créé le site Hall of fame perico.

[1] Indisponible durant six mois, Santi ne retrouve jamais toutes ses facultés et interrompt sa carrière professionnelle prématurément.

[2] Victoire 3- 0 à Sarrià, défaite 0-3 à Leverkusen et victoire des Allemands dans la séance de tirs au but.

[3] Dans les années 1960, le déficit extérieur espagnol atteint des sommets. Le gouvernement se mobilise et met en place un système de subventions visant à dynamiser les exportations des entreprises du pays. A la tête de la Maquinaria Textil del Norte de España SA, dite Matesa, Vilá Reyes trouve là le moyen de développer sa multinationale. En 1969, le scandale Matesa éclate : via des ventes artificielles de machines entre différentes sociétés du groupe dont certaines domiciliées à l’étranger, en France ou en Amérique du Sud, l’empire de Vilá Reyes a touché environ dix milliards de pesetas d’aides indues pour des produits qui n’existent pas ou qui sont passés par-dessus bord lors des pseudos exportations par voie maritime.

[4] En 1982, devenu sélectionneur, Santamaría ne l’appelle pas pour la Coupe du monde. Sa technique aurait pourtant été précieuse au sein de cette triste Roja.

[5] A l’époque, le RCDE refuse d’appliquer le nouveau cadre contractuel liant un club à ses joueurs tel que la fédération l’a défini. Le conflit trouve une issue favorable aux joueurs et Parra peut débuter normalement la saison 1949-50.

[6] Lors de la 12e journée à Les Corts, un but a priori favorable est refusé à l’Espanyol. Un peu plus tard, le RCDE ouvre malgré tout le score, provoquant un mouvement de foule. Une centaine de blessés est recensée (et peut-être un mort, caché par les autorités, le doute demeure) à la suite de la rupture d’une barrière. Le match reprend avec le public au bord du terrain. La demande de report de l’Espanyol est refusée et le Barça finit par s’imposer 2-1. En fin de saison, d’autres décisions favorisent le Barça au détriment du Real Madrid et de l’Espanyol.

[7] Dernière victoire en Liga en 2007, 3-1 dont un but de Tamudo. L’ultime succès remonte à 2018 en Copa del Rey (1-0). Un succès inutile puisque le Barça se qualifie au retour (2-0).

[8] Décédé brutalement à 26 ans en août 2009 à Florence, durant la préparation d’avant-saison.

[9] Jusqu’alors, l’Espanyol avait perdu 5 finales (1911, 1915, 1941, 1947 et 1957) et en avait gagné 2 (1929, 1940).

[10] Entraineur de l’Espanyol en 2007, Ernesto Valverde était également parmi les joueurs vaincus en 1988.

[11] Le recordman toutes compétitions confondues demeure Rafa Marañón (142 buts contre 140 à Tamudo).

[12] Selon certaines versions, il serait né à Castellón la Plana.

[13] Del nacimiento y demás circunstancias de Ricardo Zamora, de Fernando Arrechea et Víctor Martínez Patón pour Cuadernos de Fútbol, septembre 2014. Selon Arrechea et Martínez Patón, le second époux de la mère de Zamora est médecin, d’où l’origine de la confusion.

[14] Avec le renfort de quelques joueurs catalans en dehors de ceux du FC Barcelone et le soutien de l’entraineur Paco Bru.

[15] Victoire contre le Club Nacional de Mazali (0-1), match nul contre l’Argentine de Tesoriere (2-2).

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 23

modrobily 23/02/2026

Gloire à Bourgaud

delhommeaudetete 22/02/2026

Cheikh Ndoye, un Lion roi des airs

delhommeaudetete 20/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 22

modrobily 16/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 21

modrobily 09/02/2026

Gravé dans Da Roch’

delhommeaudetete 06/02/2026

Champions sur deux continents

bobbyschanno 04/02/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 20

modrobily 02/02/2026

Un ferry pour Luleå – La promesse

Alexandre 02/02/2026

Les frères de Gastyne : sport et cinéma, de la Belle Epoque aux Années Noires

bobbyschanno 01/02/2026

Histoires d'Euskal derbia

Verano82 31/01/2026

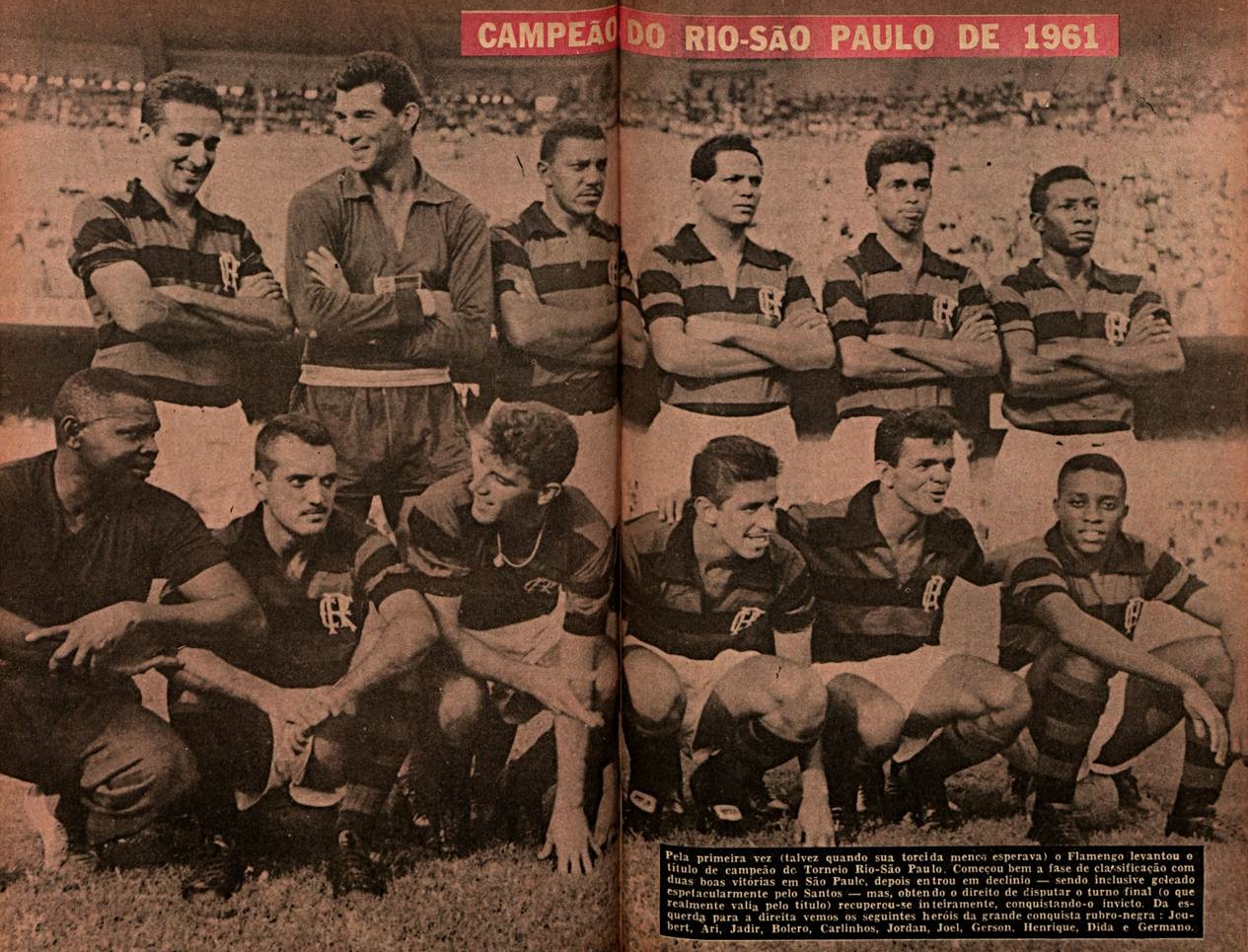

Top 10 - Flamengo (2/2)

ajde59 30/01/2026

Top 10 - Flamengo (1/2)

ajde59 28/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 19

modrobily 26/01/2026

La Coupe du monde rêvée (5/5)

bobbyschanno 25/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2010 (deuxième partie)

Khiadiatoulin 21/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 18

modrobily 19/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2010 (première partie)

Khiadiatoulin 19/01/2026

La Coupe du monde rêvée (4/5)

bobbyschanno 18/01/2026

Obo, prince varègue au service de Sa Majesté

AlphaBet17 16/01/2026

Karl Odermatt et les chemins de Saint-Jacques

Khiadiatoulin 12/01/2026

La Coupe du monde rêvée (3/5)

bobbyschanno 11/01/2026

Ligue 1 : le bilan de la mi-saison

modrobily 09/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (deuxième partie)

Rui Costa 07/01/2026

Un siècle de portiers : les années 2000 (première partie)

Rui Costa 05/01/2026

Le petit théâtre de la Ligue 1 : épisode 17

modrobily 05/01/2026

La Coupe du monde rêvée (2/5)

bobbyschanno 04/01/2026

Espanyol - FC Barcelone : traquenard à Cornellà ?

Verano82 03/01/2026

Résultat du quiz

Rui Costa 01/01/2026

Enrique Collar, el Niño querido de l'Atletico

Khiadiatoulin 30/12/2025

Comment ça c’était passé avec le Gato Fernandez ?

Bah El Gato, c’est une saison seulement. Urruti arrive et il devient remplaçant, difficile de le juger. Grosse mode paraguayenne à l’époque dé Santamaría. Fernández, Osorio, Ortíz Aquino (apparemment extraordinaire mais ingérable), Ayfuch, Morel…

Urruti, je ne saurais dire son niveau. Sadurni, sans être un crack, était un gardien plus que correct. Mais comme pour Miguel Reina, impossible de luter avec Iribar. La Real, dans le début des années 70, avait Urruti, Esnaola et evidemment Arconada dans ses filiales.

Urruti, correct au niveau international mais clairement numéro 2 derrière Arconada. Entre lui, Artola, et Ablanedo du Sporting Xixon… euh, Gijón, ça bataillait ferme. De mémoire, c’est Artola qui est resté en rade pour le Mundial 82.

Au Mondial 90, le Cameroun avait NKono, Bell et Songo’o. Jamais une sélection africaine n’a été aussi bien fournie en gardien.

Oui, sacrée concentration de talents ! Etonnamment c’est déjà le même trio qu’on retrouve dès 84 pour la victoire en CAN (avec un tout jeune Songo’o). Compétition où sa Majesté Bell Joseph Antoine sera élu meilleur gardien. Je ne sais pas comment cohabité les deux lions Nkono et Bell ?

Je n’ai jamais lu des tensions entre les deux malgré la concurrence. Malgré des caractères très différents. Nkono, posé face à Bell, bien plus volubile et provocateur. D’ailleurs, il me semble que c’est son caractère qui lui a ôté la titularisation en 90.

Lauridsen, élément très important, c’est vrai. Et pour Nkono, il reste le meilleur gardien de l’histoire de son continent.

Entre Clemente et Camacho, c’était la mode en Espagne dans les 90′ de prendre un coach ayant performé à l’Espanyol.

Solsona que l’on verra à Bastia. Ils ne sont pas si nombreux les Espagnols de renom à avoir joué en France au XXème siècle. Carrasco, Escola, Samitier ou Zamora. Le passage de Martin Vasquez est anecdotique.

Solsona à Bastia et ensuite à Rennes et même un bref passage au Racing.

Tamudo est un peu representatif de la chute globale de la Liga depuis 15 ans. Un mec comme lui de nos jours ne serait jamais resté aussi longtemps à l’Espanyol et jouerait en Angleterre.

Paulino Alcántara, meilleur buteur de l’histoire du Barça jusqu’à l’arrivée de Messi, première star asiatique de notre sport et franquiste convaincu.

Finalement, Zamora aura plus marqué le Real que le Barça. Merci l’ami !

Quelques infos sur son passage à Nice ? Ne pas oublier que le meilleur buteur historique du Gym est Joaquin Valle, un Canarien.

Je laisse Bobby en parler. Avec Samitier, je suppose qu’ils ont su profiter de la Côte d’Azur…

Ah ah

N’Kono qui a fini sa carrière en Bolivie, au Club Bolivar. Je ne sais pas exactement comment il a pu se retrouver là-bas, la légende raconte qu’il est venu à La Paz comme traducteur d’un autre joueur (nigérien je crois), une époque où l’Amérique du sud s’ouvre quelque peu aux joueurs africains, nigériens et camerounais en particulier bien aidé par leur exposition et matchs dans les coupes du monde. Il s’ennuie et renfile les gants à 40 ans… En tout cas, il a laissé une très bonne image, deux bonnes saisons et quelques records d’invincibilité dans ses cages, et son style bien sûr, l’ont rendu populaire à Chuquiago Marka.

Et Kameni ? Vous en pensez quoi ?

Kameni, gardien spectaculaire. En mentions, on a De la Peña, qui n’a jamais été aussi bon qu’à l’Espanyol. Marcial, Francisco, Lardin

Les Argentins Pocchetino et Maxi…Et chez les Français, Marcel Domingo qui gagnera son deuxième Zamora, après celui de l’Atletico, avec le Club.

En plus de ceux-ci, avant-guerre, on peut citer Saprissa (une belle histoire à raconter, j’ai privilégié celle de Canito), Ventolrá, Padrón bien sûr, Perico Solé.

Dans les années 40, le gardien Martorell et surtout l’ailier Gabriel Jorge, un canarien virtuose, le successeur de Padrón, héros de la Copa 1940. Dans la décennie suivante, Argilés, un dur au mal, et Coco Marcet, le meneur. Plus tard, dans les 80es, Lauridsen est important.

Je repasserai ce soir ou demain.

Saprissa, destin immense. Né au Salavdor, fondateur du Deportivo Saprissa, joueur de hockey sur gazon, de baseball et tennis. Il jouera d’ailleurs la Coupe Davis pour l’Espagne.

J’espérais moi aussi le voir quelque part sur la liste. Je m’en souviens comme d’un très sérieux client.

Kameni, c’était pas mal mais je le trouvais un peu lourd. Un peu comme Onana en ce moment. Je ne m’en souvenais plus, mais il ne joue pas les matchs de Coupe d’Europe l’année de la finale, il ne jouait qu’en Liga. Ernesto Valverde (qui avait connu la finale en tant que joueur 20 ans plus tôt) faisait tourner ses gardiens.

Kameni avait Nkono pour coach puisque Tommy était revenu à Barcelone (et y est toujours, on l’a vu dans les tribunes du RCDE Stadium lors du dernier match de Liga décisif pour le maintien).

Miguel Pineda a quelques bonnes saisons avec l’Espanyol, qui le feront évoluer avec les Espoirs espagnols. D’ailleurs, comment est-il arrivé en Catalogne ? Il ne sentait pas apprécié par Guy Roux ?

Et en parlant de gardien important, y a Toni dans les années 90. Titulaire lors du titre olympique 92 Quelques sélections avec la Roja.

Certains fans auraient mis Jarque, non ?

Pinède, l’idole de notre ami rédacteur Rui Costa, ils sont du même coin, Aubigny-Gien.

Toni, oui, bon gardien qui va à l’Atlético. C’est lui qui se fait piéger par Tamudo en finale de Copa.

Jarque, j’ai hésité à le mettre 10e ex-æquo avec Canito, catégorie des martyrs. J’en profite pour dire un mot sur Tina de Jarque que j’évoque dans l’article. Meneuse de revues sulfureuse, célèbre chanteuse, elle aurait été une sorte de Mata Hari catalane. Elle a été fusillée pour espionnage durant la guerre civile, on ne sait trop dans quelles circonstances.

Et moi je suis censé faire un portrait de Zamora à la rentrée pour le top gardiens ? Eh bé, va passer après Verano… Merci pour le cadeau !

Parle de Nice ou de l’après carrière ! Haha

Ne fais pas ta chochotte, tu vas nous faire un truc aux petits oignons, les années 20-30, c’est ton domaine.

Anvers, la starification…

Michel Pavic, aka l’entraîneur qui, chaque nuit, faisait le tour des bars de Liège pour y débusquer sa star Roger Claessen puis le ramener au lit ; je ne pensais pas lire son nom dans une série consacrcée à l’Espanyol!

Lauridsen, super joueur. Je crois avoir raconté cet épisode?? Si ma mémoire est fidèle, c’est l’ancien du Barca, du Real et du FC Bruges Fernand Goyvaerts qui l’avait amené à l’Espanyol : Lauridsen était destiné à l’Angleterre (pour pallier, à Ipswich, le départ d’Arnold Mühren pour United), devait prendre la malle à Ostende ou à Rotterdam, je sais plus, bref : il y eut tempête en mer, bloqué au port, fit la rencontre de Goyvaerts..lequel joua de son réseau espagnol..

José Parra m’était totalement inconnu, merci.

Parra ? Tu as voté pour lui dans le top défenseurs !

Je savais qu’il fut estimé, le reste?? Ce n’est pas connaître, ça 🙂

Et d’ailleurs, ce sur quoi je m’appuyais : une (et une seule! 🙂 ) archive anglaise, mais très élogieuse à son propos, concernant la WC1950.. J’étais pas gras avec ça! Mais le document en donnait l’idée d’un joueur aussi inattendu que dominant.

Article où je réalise que Zamora n’avait que 19 ans lors des JO d’Anvers, je comprends mieux qu’il s’y montrât si déférent envers le Belge De Bie : c’était un gamin, encore.

Compliqué pour moi de retrouver des images de Solsona, mais il y a ceci : le 2ème des 3 buts face au Barca en 75-76, costaud

https://youtu.be/8GygQZzwiik?t=28