Deuxième partie de ce top 10, retrouvez les places 10 à 6 ici.

Numéro 5- Andrés Lerín

S’il n’a pas la longévité du fidélissime gardien Enrique Yarza, le parcours chaotique d’Andrés Lerín en fait une légende du Real Zaragoza. En avril 1936, quand les Aragonais accèdent à la Liga, Lerín est déjà le portier des Leones depuis quatre ans. C’est l’équipe des Alifantes, des joueurs grands par la taille qu’un journaliste catalan à l’accent prononcé compare à des Elefantes. Il devrait découvrir l’élite, il découvre l’exil. Saragosse tombe rapidement aux mains des Nationalistes et le Républicain qu’il est parvient à se réfugier à Barcelone au prix d’un long périple. Navarrais de naissance, il propose en vain ses services à l’équipe d’Euzkadi chargée de sillonner l’Europe pour lever des fonds en faveur du gouvernement de la région basque. Alors il travaille pour une usine d’armement tout en jouant à Badalona puis, début 1939, quand tout est perdu et que la retirada est la seule issue, il fuit en France en même temps que la Heroica, une des dernières divisions à résister à l’avancée des Franquistes.

Après la débâcle française de 1940, il fait le chemin inverse en sachant ce qui l’attend : une arrestation et une incarcération dans le camp de Reus près de Barcelone, plus misérable encore que les baraquements de Saint-Cyprien ayant « accueilli » la plupart des réfugiés espagnols. Libéré après plusieurs mois d’emprisonnement mais suspendu un an, il est autorisé à reprendre son métier de footballeur avec le Real Zaragoza au cours de l’année 1942.

Victime des vengeances faciles de ceux qui appartiennent au camp des vainqueurs, il est insulté et menacé dans tous les stades espagnols, même à domicile. Il ne dispute que quatre rencontres avant que le Real Zaragoza ne cède l’indésirable au Sporting Gijón en Segunda División. Dans les Asturies, région pourtant longtemps fidèle à la République, sa réputation le précède. Il est une brebis galeuse qui doit d’abord jouer gratuitement pour prouver sa classe, celle qui aurait dû faire de lui un international en mai 1936 sans un problème de visa. Il s’impose évidement comme titulaire et œuvre grandement à l’accession du Sporting en Liga. Puis il est au centre d’un nouveau drame lors d’un match contre le Real Murcia, un choc entre sa grande carcasse et la jambe d’Alfonso qui ne résiste pas. Hospitalisé à Gijón, mal soigné, la gangrène oblige les médecins à amputer Alfonso, 25 ans. Une partie de la presse locale en profite pour rappeler les idéaux politiques de Lerín, comme s’il y avait une relation de cause à effet, ce qui réveille les corbeaux amateurs de lettres anonymes. Sa sollicitude pour Alfonso, l’aide financière qu’il apporte au malheureux joueur lui valent l’estime des dirigeants murcians qui le recrutent quand il lui est impossible de rester à Gijón.

A partir de 1943, les lois d’amnistie franquistes qui se succèdent réduisent peu à peu les fractures de la guerre, les pestiférés d’hier sont à nouveau fréquentables et Lerín revient à Saragosse à la fin de sa carrière. Il occupe diverses fonctions de l’ombre au sein du Real, entraîneur des équipes de jeunes, masseur, concierge (Daučik viré en avril 1967, il coache l’équipe des Cinco Magníficos le temps d’un match de Copa). Quand l’Espagne sort du franquisme, les inébranlables idéaux d’Andrés Lerín ne sont plus condamnables. Plus rien ne s’oppose à ce que le grand gardien des Alifantes soit enfin élevé au rang de héros du Real Zaragoza.

Numéro 4 – Saturnino Arrúa

Il aurait pu devenir le mentor du jeune Platini à Nancy. Ça s’est joué à rien, une broutille. Une durée de contrat, rédigée en français, un peu longue peut-être. Mais c’est quoi 10 ans dans une vie ?

Quand il débarque à Saragosse en 1973, Nino Arrúa est déjà un joueur consacré sur son continent. Des débuts pros à l’âge de 15 ans, international à 19 et déjà quatre titres pour el El Ciclón de Barrio Obrero, le Cerro Porteño. Arrúa est une star au Paraguay, un milieu offensif inventif, à la vision de jeu spectaculaire et aux capacités innées pour marquer. Un magicien qui va bousculer la quiétude ancestrale de la cité aragonaise grâce à sa fougue et ses improvisations.

Fraîchement éliminé de la course au Mondial allemand par l’Argentine, il pense s’engager avec l’Atletico mais celui-ci la lui fait à l’envers en offrant la dernière place d’étranger au Ratón Ayala. Encore un coup fourré en Europe pour le pauvre Saturnino…

Avelino Chaves, le secrétaire technique du Real Zaragoza, toujours à l’affût de bons coups, ne laisse pas passer cette opportunité. Dès ses premiers entraînements, Luis « Cid » Carriega, le coach, est émerveillé par les aptitudes de sa nouvelle recrue. Arrúa se sent instinctivement chez lui, accueilli par son compatriote, Felipe Ocampos, un bélier physique qui joue au club depuis plusieurs saisons et rejoint par el Lobo Diarte, l’indien qui ne fait aucun prisonnier, arrivé d’Olimpia sous les conseils de Saturnino. La base de l’équipe des Zaraguayos à laquelle s’ajoutent les autres paraguayens Soto et Blanco.

Pendant trois ans, Saragosse va tutoyer des sommets nationaux inconnus dans sa longue histoire. L’équipe est imbattable à la Romareda, plus de deux ans et demi sans connaître la défaite, et joue de memoria un football généreux, dénué de calcul.

En 1974, los Blanquillos, menés par un milieu de terrain complet et volontiers buteur, Castany, Planas et Arrúa, finit à une inespérée troisième place. L’année suivante, Saragosse dispute le titre au Real de Breitner et Netzer toute la saison. Un match va marquer durablement les mémoires. Le 1er mai, les Zaraguayos collent un set aux futurs champions madridistas. Une victoire 6 à 1, assortie d’une autre corrida quelques jours plus tard face au Barça de Cruyff qui permet à Zaragoza de finir dauphin pour l’unique fois de son histoire. S’il y a un match de ce club à retenir, c’est peut-être celui-là.

L’année de la transition démocratique marque un net recul dans la hiérarchie. Après une défaite houleuse contre Hércules, el Lobo Diarte prend six matchs de suspension et l’équipe subit autant de défaites. Saragosse ne se sauve que sur un ultime sursaut face au Real et dépose les armes en finale de Copa face à l’Atletico de Leivinha et Luis Pereira.

Un ressort est cassé dans la belle mécanique. Diarte est transféré pour un montant record à Valence et Arrúa ne peut cacher sa mésentente avec son remplaçant, le Portugais Jordão. Ses virées nocturnes deviennent soudainement sujets de ragots, il exige d’être payé double pour prendre la nationalité espagnole, le club sombre en deuxième division. Si Jordão retourne illico au Portugal, Arrúa contribue grandement à la remontée, avant de retrouver son Cerro Porteño en 1979.

Arrúa, c’est six ans de passions sud-américaines, ces bras tendus vers les tribunes de la Romareda à chacun de ses buts, ce cœur hurlant, charmeur, sans retenu. Des rumeurs vivaces comme autant de cicatrices pour le plus grand joueur du Cerro Porteño et l’étranger majuscule du Real Zaragoza. Un mythe…

Numéro 3 – Juan Señor

En 1981, les Aragonais vivent encore dans le souvenir des Cinco Magníficos des sixties et des Zaraguayos des seventies. Les forofos broient du noir après le départ au Barça de Víctor Muñoz, l’infatigable milieu, enfant du club et successeur de Violeta. Celui qui leur redonne foi en l’avenir s’appelle Juan Señor et personne n’imagine à son arrivée que son nom va figurer parmi ceux des plus grandes idoles de La Romareda.

Formé au Real Madrid, Señor ne parvient pas à s’extraire des équipes de jeunes et à 19 ans, il ressemble à un espoir déçu, comme tant d’autres. Il lui faut passer par des clubs de divisions inférieures pour s’extraire de l’anonymat. Il a déjà 23 ans quand s’ouvrent les portes de la Liga grâce à la filière existant entre le Deportivo Alavés et Zaragoza[1] et au formidable recruteur qu’est Avelino Chaves[2].

Petit milieu de terrain excentré côté gauche, adorant rentrer dans le cœur du jeu pour créer le surnombre ou frapper du pied droit, Juan Señor est rapidement le symbole du séduisant Zaragoza de Leo Beenhakker, le prometteur coach néerlandais. Ce dernier compose patiemment une équipe capable d’exprimer ses préceptes : défense haute privilégiant l’anticipation au duel, jeu rapide assis sur le collectif et les dépassements de fonction, à une époque où domine le football de combat et conventionnel des clubs basques. Pour alimenter les attaquants Raúl Amarilla et Jorge Valdano, il associe au milieu Juan Barbas, Francisco Güerri, Pedro Herrera et le percutant Señor, passeur ou finisseur selon les circonstances. Pour de nombreux observateurs, le Real Zaragoza est alors l’équipe la plus agréable à regarder du moment et s’il ne gagne aucun titre avec Beenhakker, deux de ses joueurs sont récompensés du prestigieux prix de la revue Don Balón en 1983 : Señor est désigné meilleur joueur espagnol de Liga et l’Argentin Barbas, meilleur étranger (il est à nouveau sacré en 1984 et aurait largement pu figurer dans ce Top 10).

Beenhakker parti, Valdano, Amarilla, Barbas vendus, c’est avec de jeunes joueurs comme Rubén Sosa et Miguel Pardeza encadrés par Señor que les Zaragocistas retrouvent les joies d’une victoire en Copa en 1986[3]. Señor, 20 ans après Carlos Lapetra, soulève le trophée et entre dans la légende des Leones. C’est également en 1986 que le club obtient son meilleur classement de la décennie en Liga, quatrième.

Avec la sélection espagnole, il est un des hommes de base de Miguel Muñoz et totalise 41 sélections, record pour un joueur de Zaragoza. Bien plus que la finale de l’Euro 1984, ce que le public retient de Señor sous le maillot de la Roja, c’est le dernier et indispensable but inscrit pour la qualification « miraculeuse » de l’Espagne à cet Euro, 12-1 contre Malte.

Sa carrière prend brutalement fin en février 1990 : il a 31 ans et un problème cardiaque l’oblige à raccrocher en laissant derrière lui l’image d’un feu follet à la générosité extrême. Immensément aimé de La Romareda, une peña zaragocista porte son nom aujourd’hui encore.

[1] En 1979, Jorge Valdano et José Badiola passent déjà de Vitoria à Zaragoza. Le premier devient un bon attaquant de Liga dont on peine encore à croire qu’il ait l’étoffe d’un futur champion du monde. Le second, José Badiola, frôle la mort dans l’incendie de l’hôtel où se trouvent les joueurs durant la pré-saison et ne se remet jamais de ce traumatisme.

[2] Avelino Chaves, pichichi en Segunda División 1955, doit interrompre sa carrière sur blessure à 26 ans. Directeur sportif durant plus de trente ans, il est à l’origine des venues d’Ocampos, Díarte, Arrúa, Señor, Valdano, Amarilla, Barbas, Alonso… mais aussi d’entraineurs étrangers encore méconnus, Boškov, Beenhakker, Ferrari (ex-Udine de Zico) et est plus tard le tuteur de Víctor Fernández, coach prodige des années 1990 vainqueur de la C2 avec le Real Zaragoza.

[3] Victoire 1-0 face au Barça, but de Sosa.

Numéro 2 – Marcelino

Si on demandait à un passionné d’extraire un unique but dans l’histoire de la Roja, il est fort à parier qu’il citerait celui d’Iniesta. Voire peut-être le piquet de Torres face à l’Allemagne. Pas étonnant tant l’Espagne traîna, pendant des décennies, une réputation d’éternelle déception jusqu’à 2008. Rares sont ceux qui parleraient de celui de Marcelino du village d’Ares, proche de Ferrol. Car oui, l’Espagne a su vaincre sans Xavi ou Iker.

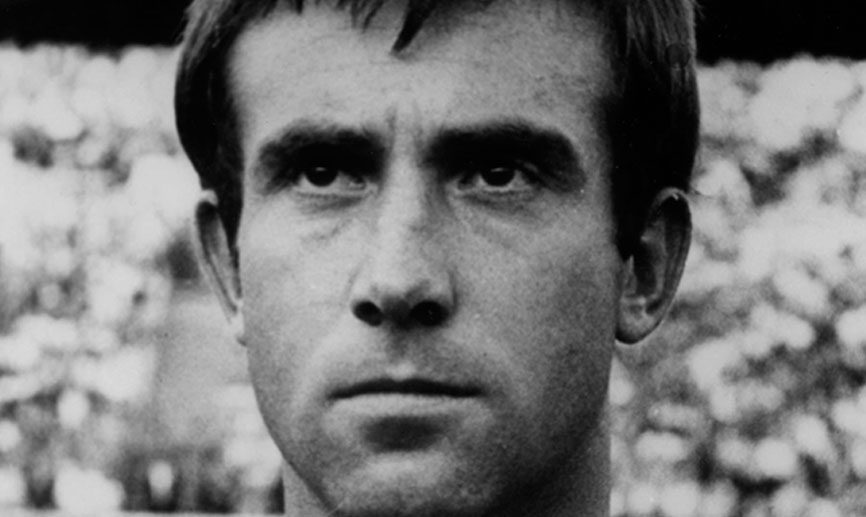

Marcelino est né en 1940 et ses premiers émois footballistiques ont pour cadre les plages galiciennes, leur eau glaciale et ce sable qui sculpte le pouls et les corps. De ses aller-retours incessants sur la côte, Marcelino gagnera une puissance impressionnante au niveau des jambes et une détente assez prodigieuse pour un homme de sa taille. A 15 ans, il délaisse ses études de séminariste, au grand dam de sa mère, et signe pour le Racing Ferrol. Il y multiplie les bonnes performances et se laisse happer en 1959 par Saragosse. Au départ aligné en tant qu’ailier droit afin d’utiliser sa pointe de vitesse, Marcelino se fixe progressivement en avant-centre créateur, se déplaçant sur tout le front de l’attaque et s’impose comme l’une des références du jeu de tête qui fit dire à la girafe Jacky Charlton « qu’il avait des ressorts à la place des jambes. »

Marcelino est le buteur attitré des Magníficos, offrant la Coupe des Villes de foire face à Valence ou inscrivant un doublé insuffisant dans la finale de cette même compétition face au Barça deux ans plus tard. Mais ce qui le différencie de ses acolytes est sa relation avec la sélection. Une relation amour-haine dont il n’arrivera jamais réellement à se défaire.

Primo, il est le premier international de l’histoire de Saragosse quand il débute face au Maroc, aux côtés de Di Stefano, et inscrit ce soir là le but de la qualification pour le Mondial 1962. Mais jugé inexpérimenté et soumis à une forte concurrence, il n’accompagnera pas son coéquipier Reija au Chili. Première cicatrice… Brillant avec Saragosse, son heure de gloire viendra le 21 juin 1964, lors de l’Euro à domicile. Ayant craint pendant des mois un boycott soviétique, Marcelino, devant 100 000 personnes et d’une tête acrobatique, éteint les espoirs du grand Yashin. L’Espagne est championne grâce au Galicien, et peu importe que la télévision ait faussement attribué le centre décisif à Amancio, le régime est satisfait et peut continuer à célébrer en grande pompe « les 25 ans de la paix. »

Marcelino est néanmoins mal à l’aise face à cette récupération politique. Après avoir longuement discuté avec Yashin, il s’éclipse de la soirée protocolaire en compagnie de Lapetra et Aragonés. Arrivant même en retard lors de la réception organisée par Franco le lendemain. Pas la meilleure façon de passer incognito… Il parlera fréquemment, à tort ou à raison, d’influence néfaste à l’intérieur de la Roja dont le point culminant est le Mondial anglais. La concentration est chaotique et Marcelino s’interroge sur le choix des titulaires. Le coach Villalonga lui avoue à demi-mot avoir subi des pressions, il menace de partir avant de se raviser, pour ne participer qu’à l’ultime défaite face à la RFA de Haller. Le champion d’Europe a délivré une pauvre prestation, Marcelino a perdu la flamme…

Il arrête sa carrière en 1969, à 29 ans seulement, lassé de recevoir des coups de bouchers tel Paco Gallego « qui te suivait jusqu’aux douches. » Sans plus de regrets pour les offres refusées des grands d’Espagne ou d’Italie. A Saragosse, Marcelino ne s’appartient désormais plus. On cause de son arrivée saoul avant le match de la finale face à Valence, de son café dont il est devenu le meilleur client, de sa relation avec la fille d’un juge puissant de la région. Il quitte tout, famille et amis, pour refaire sa vie chez lui à Ares. Se réécrire, en étant conscient « d’avoir tout bu et tout fumé » de sa gloire passée.

Numéro 1 – Carlos Lapetra

Ricardo et Carlos Lapetra auraient dû être avocats, selon le désir d’un père autoritaire. Issus d’une famille opulente, propriétaire d’un grand domaine agricole à proximité de Huesca, à 75 kilomètres au Nord de Zaragoza, les frères Lapetra étudient le droit à Madrid tout en jouant en Tercera División à Guadalajara où ils se rendent en taxi. Rien ne semble pouvoir les faire dévier de leur trajectoire, pas même les approches de Ferdinand Daučík, prestigieux entraîneur de l’Atlético ayant repéré les deux gamins. C’est un dirigeant des Leones, voisin et ami des Lapetra, qui, à force de persuasion, obtient en 1959 la signature de l’aîné Ricardo et du jeune Carlos au Real Zaragoza contre la promesse qu’ils pourront continuer à vivre à Huesca. A la même période, Marcelino arrive du Racing Ferrol, en Galice. Marcelino, Carlos Lapetra, les deux hommes vont régner sur La Romareda durant les 10 années suivantes, écrivant les plus belles pages du club aragonais.

Si Ricardo ne parvient jamais à s’imposer véritablement, Carlos s’installe dès janvier 1960 sur le flanc gauche de l’attaque et se met au service de Murillo, le prolifique avant-centre du moment. L’intelligence de Lapetra lui commande de faire évoluer son jeu, en reculant et en travestissant le rôle de l’ailier que l’on pensait alors immuable. Alfredo Relaño, journaliste et historien du football espagnol se souvient : « la première fois que je l’ai vu, c’est au Bernabéu en 1962. J’ai eu le même choc que tout le monde : un numéro onze qui, au lieu de courir le long de la ligne, comme Gento et Collar, s’est dispersé, est descendu et a organisé le jeu ! » En avance sur son temps, Lapetra vient d’introduire en Espagne le concept de faux ailier, un peu comme Mario Corso en Italie.

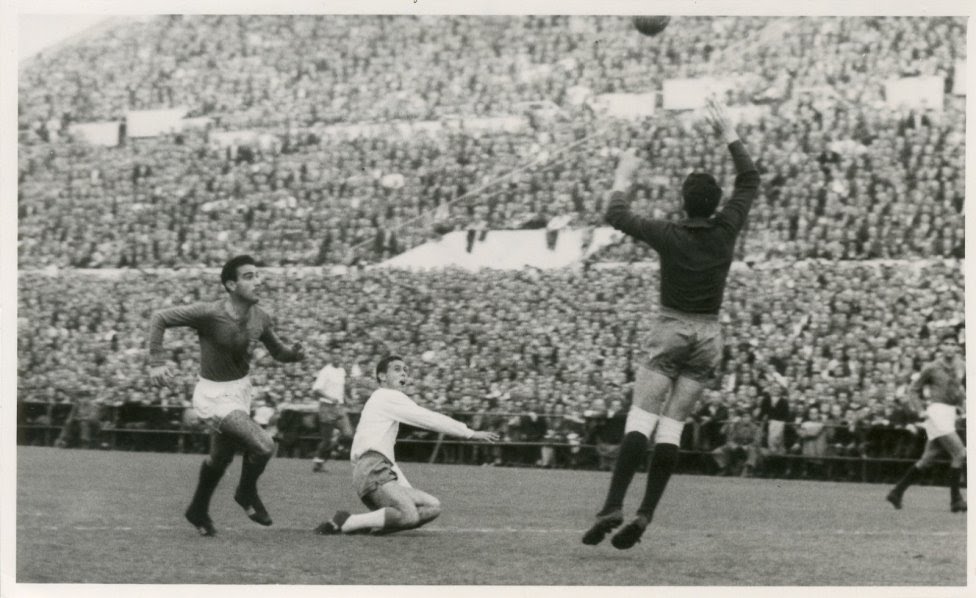

Après une défaite en finale l’année précédente, Zaragoza s’offre en juillet 1964 la Copa del Generalísimo face à l’Atlético, actant avec ce trophée la naissance de los Cinco Magníficos, en référence au film de John Sturges, The Magnificent Seven. Il s’agit de la conclusion de trois semaines de rêve puisque Zaragoza conquiert la Coupe des villes de foire contre Valencia le 28 juin et que l’Espagne, avec Lapetra et Marcelino, remporte le Championnat d’Europe des nations le 21 juin. Performance exceptionnelle, les Aragonais parviennent à enchaîner quatre finales consécutives de Copa (l’Atlético prend sa revanche en 1965 puis le Real Zaragoza bat l’Athletic 2-0 en 1966 grâce à Villa et Lapetra). Chacune de ces épopées est associée à de grandes performances, dont deux rencontres restant à jamais dans les mémoires de La Romareda : une victoire 6-4 face au Barça et une autre 4-0 contre le Real Madrid.

Son jeu délicat et son sens de l’improvisation, exalté par ses orientations de l’extérieur du pied gauche, font de lui un créateur dont Marcelino, plus axial et plus finisseur, dit qu’il était le Iniesta de son époque. Peu intéressé par les basses besognes, c’est un col blanc du football, un intellectuel que des journalistes rebaptisent « l’Ingénieur » ou « le Dictateur du milieu de terrain ». Des surnoms ambigus, un peu froids, comme s’il s’agissait de souligner le caractère distant du personnage.

Marcelino et Lapetra sont les stars du Real Zaragoza mais Carlos a quelque chose en plus, probablement en lien avec ses origines aisées et son éducation. Sa relation avec le football n’est pas celle de nombreux joueurs venus de milieux déshérités, il vit sa profession avec détachement, voire distance au sens premier du terme puisqu’il continue de vivre à Huesca. Cheveux (raisonnablement) longs, vêtements à la mode, lunettes Ray-Ban, il joue avec les codes de la séduction. De lui, on pourrait dire qu’il est un représentant des yéyés avant que les footballeurs du Real Madrid 1966 ne s’approprient l’expression. Et puisqu’on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre, il se déplace en Alfa Romeo (remplacée plus tard par une Lotus), entretenant une image de dandy-séducteur résolument en phase avec son époque.

Ses deux dernières saisons sont des chemins de croix au cours desquelles il n’est plus que l’ombre de lui-même, incapable de se remettre d’une blessure subie contre Everton. Il n’a pas 30 ans quand il dispute son dernier match sans savoir qu’aucune opération ne parviendra à le guérir. Carlos Lapetra meurt la veille de Noël 1995, quelques mois après avoir vu les Leones s’imposer en Coupe des vainqueurs de coupe contre Arsenal. Aujourd’hui, son fils Christian perpétue la lignée des Lapetra au Real Zaragoza en occupant la présidence du club.

En collaboration avec l’ami Verano !

Très joli. Les tribulations de ces joueurs qui ont vécu la guerre d’Espagne et surtout ses suites sont quand même quelque chose dont il n’y aura de nouvel équivalent en Europe que dans une dizaine d’années, après que l’équilibre (quel qu’il soit) sera revenu en Ukraine. Le cas yougoslave est similaire (cf. les souvenirs de Coach Vahid sur So Foot) mais pas identique en raison de l’éclatement du pays.

Señor, je m’en souviens (un petit peu seulement) comme un de ces joueurs qui ne crevaient pas l’écran mais dont l’absence faisait que quelque chose ne tourne pas rond sans qu’on sache tout de suite pourquoi. Pour l’anecdote, il est le dernier joueur à avoir marqué un but en sélection à Jean-Pierre Tempet, un gardien qui me plaisait bien et qui est passé à côté de la carrière de Bats sans qu’on puisse là aussi précisément savoir pourquoi.

J’aime bien ta description de Senor 🙂

Je me rappelle surtout de lui pour les sueurs froides occasionnées en 1/4 de WC86 : le but de l’égalisation espagnole, en toute fin de temps règlementaire, c’était lui il me semble.

Et la seconde partie un samedi… Parfait Khia gracias.

Et Verano ! C’est toujours du 50/50 dans ces tops.

Un petit complément à propos de Darío Franco qui aurait sans doute été dans un Top 20 du Real Zaragoza..

Jeune milieu travailleur et prometteur de Newell’s, Franco est retenu par Coco Basile pour la Copa 1991 qui se déroule au Chili. Titulaire la plupart des rencontres, il vit son heure de gloire contre le Brésil en inscrivant deux buts de la tête lors d’une rencontre aussi belle que sulfureuse gagnée par l’Albiceleste 3-2.

Le Real Zaragoza de Victor Fernández le recrute dans la foulée et il devient rapidement un des chouchous de la Romareda pour son activité et sa grinta. Le 12 avril 1992, Zaragoza reçoit l’Athletic et comme d’habitude, Franco est titulaire dans l’entrejeu aux côtés de Gustavo Poyet. Il reste un quart d’heure à jouer, les Blanquillos mènent 1-0 et rien n’est fait. En disputant un ballon au sol, le Basque Eskurza laisse trainer les crampons au niveau de l’entrejambe de Franco. L’Argentin hurle et se tord de douleur. Il finit par se relever sans même jeter un œil à ses bijoux de famille. Eskurza reçoit un avertissement et Franco se remet doucement en mouvement jusqu’à la fin du match.

Pourtant, il y a le feu dans son slip. Arrivé au vestiaire, le médecin l’examine et constate le désastre quand il baisse le short : le scrotum est déchiré, une couille pendouille lamentablement, l’autre est lacérée.

En voyant le massacre, Victor Fernández dégueule ses tripes alors que deux joueurs s’évanouissent. Transporté à l’hôpital, les médecins le recousent sans anesthésie, pas de temps à perdre.

Franco est un joueur qui ne triche pas : deux semaines plus tard, il est de retour et inscrit même un but contre le Sporting Gijón. El Fondo Norte, groupe Ultras de Zaragoza, aime ça et compose une chanson en son honneur, référence à son jeu de tête et ses cojones :

« Où vas-tu, Dario Franco, pourquoi viens-tu par-ici ?

Je cours vers le Fondo Norte parce que je viens de marquer,

Un but de la tête que je viens vous dédier,

Avec les couilles, Zaragoza, nous allons les écraser. »

Par la suite, il gagne la Copa del Rey 1993 puis se blesse avec l’Argentine lors de la Copa América qui suit. Il perd sa place de titutlaire, manque la finale de C2 1994 et part pour le Mexique en 1995. Franco n’est pas le plus talentueux des Argentins passé par Zaragoza mais il demeure un des plus aimés des supporters de la Romareda.

Lol, t’as fait ma journée Verano!..même si je crois t’avoir déjà lu nous raconter cette histoire??

Bon.. Je te trouve des qualités de conteur exceptionnelles (si si) : écriture ronde, empathie, connaissance appréciable des âmes………..mais, truc qu’il me semble observer çà et là : dès qu’il est question de couilles, tu touches au génie!

Ah ah, c’est parce que tu as une certaine expertise médicale en la matière ;-).

Les deux victoires 6 à 1 face au Real.

75 et Arrua

https://youtu.be/8amk7OsI4cE

En 2006 et le quadruplé de Milito

https://youtu.be/dHJW-fpbrh0