(Première partie disponible ici)

Numéro 5 : Pierre Chayriguès

Dans les années 1920, le football français ne pesait pas grand-chose à l’échelle européenne. En témoignèrent éloquemment les déroutes subies face à l’Angleterre en 1920 (0-5), en 1927 (0-6) et en 1928 (1-5), à chaque fois sur notre sol. Contre les autres nations européennes, que ce soit à domicile (0-5 en 1921 contre les Pays-Bas) ou à l’extérieur (4-9 en 1920 et 0-7 en 1925 contre l’Italie, 1-8 en 1923 contre les Pays-Bas, 1-13 en 1927 contre la Hongrie, 1-8 en 1929 contre l’Espagne), les humiliations furent tout aussi nombreuses.

Tous ces matches eurent au moins une chose en commun : jamais Pierre Chayriguès ne gardait les bois de l’équipe de France. Et c’est évidemment tout sauf une coïncidence. Malheureusement, à l’époque de l’amateurisme marron, « Pierrot » n’entendait jouer qu’à condition d’être payé. Et c’était sans compter aussi avec les nombreuses blessures que son style de jeu lui occasionna. Au total, entre 1911 (date de sa première sélection) et 1925 (date de sa dernière sélection), Chayriguès ne joua même pas la moitié des rencontres que disputa l’équipe de France.

Petit, mais vif, rapide et toujours impeccablement placé, Chayriguès n’hésitait pas à rôder dans sa surface de réparation et à sortir à ses risques et périls dans les pieds des attaquants adverses. Pour l’époque, c’était très osé, et même déstabilisant pour ceux qui se trouvaient face à lui. Nombre d’anecdotes d’époque rapportent cet effet de sidération.

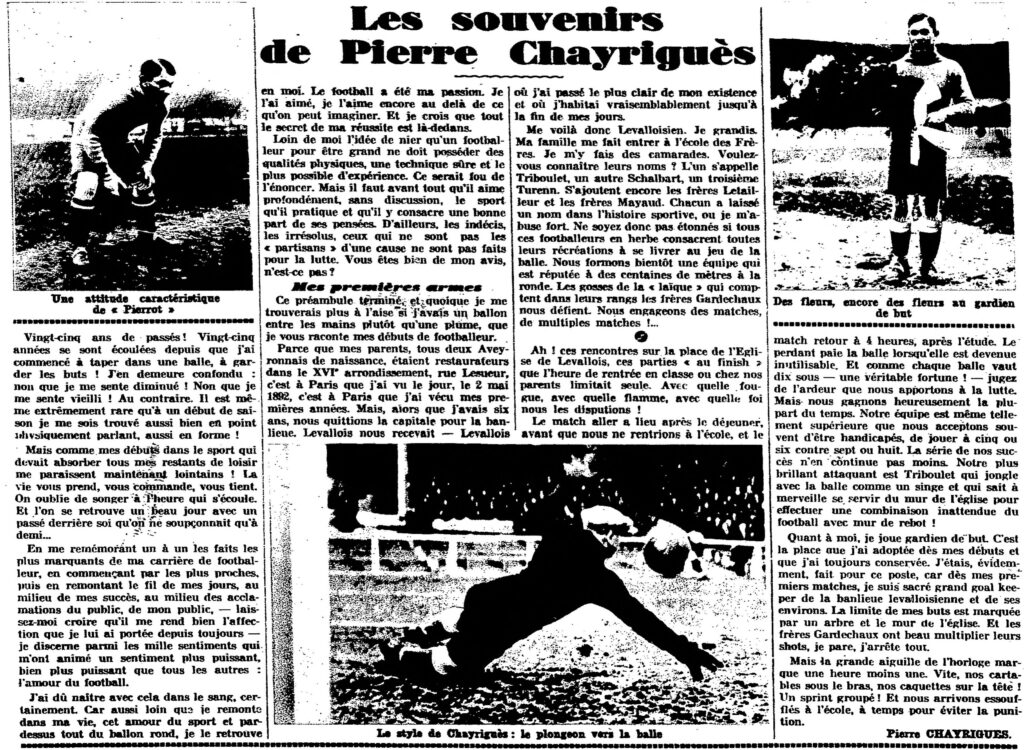

Vainqueur de trois Coupes de France en 1921, 1922 et 1923 avec son club du Red Star, finaliste des Jeux interalliés de 1919, participant aux Jeux olympiques de 1924, Chayriguès fut incontestablement la première grande vedette du football français. Son nom bénéficia à plein régime de la machine médiatique qui se mettait alors au service des exploits des sportifs. Au-delà des comptes rendus des parties de football, ce sont ses souvenirs publiés à partir de 1927 qui défrayèrent la chronique et firent beaucoup pour sa réputation.

Comme Stuhlfauth en Allemagne, ou De Prà en Italie, Chayriguès incarnait l’effort solitaire et désespéré du dernier défenseur. Face aux assauts incessants des adversaires, comme les soldats face aux armées ennemis, le gardien de but luttait héroïquement. Et les journalistes, nouveaux aèdes des exploits homériques des sportifs, se devaient de mettre en scène de tels actes. Ils montraient ainsi la bravoure de l’homme seul, ils célébraient le courage et la ténacité du sportif. Bien sûr, on nage alors en plein topos : l’artifice littéraire, tant répété, semble usé jusqu’à la corde et ne plus fonctionner. Et pourtant, si le nom de Chayriguès résonne encore de nos jours, c’est parce que ses exploits furent magnifiquement mis en récit il y a près de 100 ans.

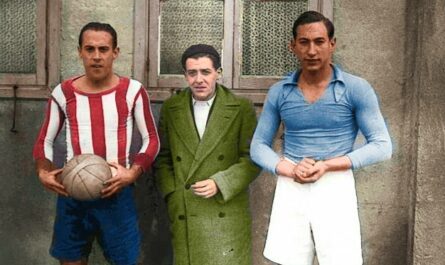

Numéro 4 : Ferenc Plattkó

Fallait-il l’appeler Ferenc, Franz ou Francisco ? Voire même François… A une époque où la coutume comptait plus que l’état-civil, le grand gardien hongrois revêtit plusieurs identités. Mais toutes renvoyaient au même homme, un colosse de près d’un mètre 90, nanti d’une bouille rabelaisienne, à la chevelure dorée.

Ce fut en 1923 que le destin de Plattkó prit un virage décisif. Alors gardien du grand MTK de Budapest, après des expériences en Autriche et en Yougoslavie, il participa à un amical contre le FC Barcelone. Le club catalan était à la recherche d’un gardien capable de remplacer Ricardo Zamora retourné à l’Español. Ce gardien, ce fut évidemment Plattkó qui éblouit les dirigeants espagnols.

Désertant un royaume gouverné par un amiral sans flotte, la vedette hongroise trouva donc refuge sur les rives de la Méditerranée. Il y glana six titres de champion de Catalogne, trois coupes d’Espagne (1925, 1926, 1928) et la toute première Liga de l’Histoire (1929). Bien entendu, la gloire de Plattkó s’écrivit en lettres de sang lors d’un match mémorable où il réussit – méprisant la souffrance et l’adversité – à repousser tous les assauts ennemis. Ce match légendaire, ce fut la première manche (il y en eut trois !) de la finale de Coupe d’Espagne 1928 opposant le FC Barcelone à la Real Sociedad.

Dans un Sardinero de Santander battu par les vents et la pluie, en ce 20 mai, le surhomme Plattkó se défendit tel un ours ! Le crâne meurtri par des crampons en première mi-temps, il reprit sa place après avoir reçu six points de suture. Bandé, ensanglanté, le Magyar magnifique résista à toutes les offensives de Basques dominateurs et n’encaissa qu’un seul but. Dans le public, face à telle performance, d’aucuns durent se dire : « Hongrois rêver ! » Mais le plus impressionné, sans doute, fut le grand Rafael Alberti qui, pris d’enthousiasme, composa dare-dare une Ode à Platko. Voilà sans doute qui disait assez du caractère légendaire de la prestation du géant venu du Danube.

Quittant le FC Barcelone l’année d’après, Plattkó embrassa alors la carrière de ces étonnants voyageurs hongrois qui, aux quatre coins et aux quatre vents, semèrent des graines et récoltèrent plus encore de fruits. On le vit donc en Suisse, en France (Mulhouse, Roubaix), au Portugal, en Pologne, en Roumanie… Ce tour d’Europe ne prit fin que lorsque le bruit des bottes devint assourdissant.

Plattkó prit la poudre d’escampette, fuyant le Vieux Continent pour le Nouveau Monde et… le Chili. A quarante ans passés, ce fut en tant qu’entraîneur exclusivement que notre homme officia. Avec le Colo-Colo ou l’équipe nationale, il obtint de méritoires succès : quatre championnats du Chili, une troisième place au Sudamericano 1945. Adopté, chouchouté, il n’y avait désormais plus de doutes : c’était bien Francisco qu’il fallait l’appeler. Et, en dépit de quelques allers-retours avec l’Europe, ce fut bien au Chili que Plattkó s’éteignit en 1983.

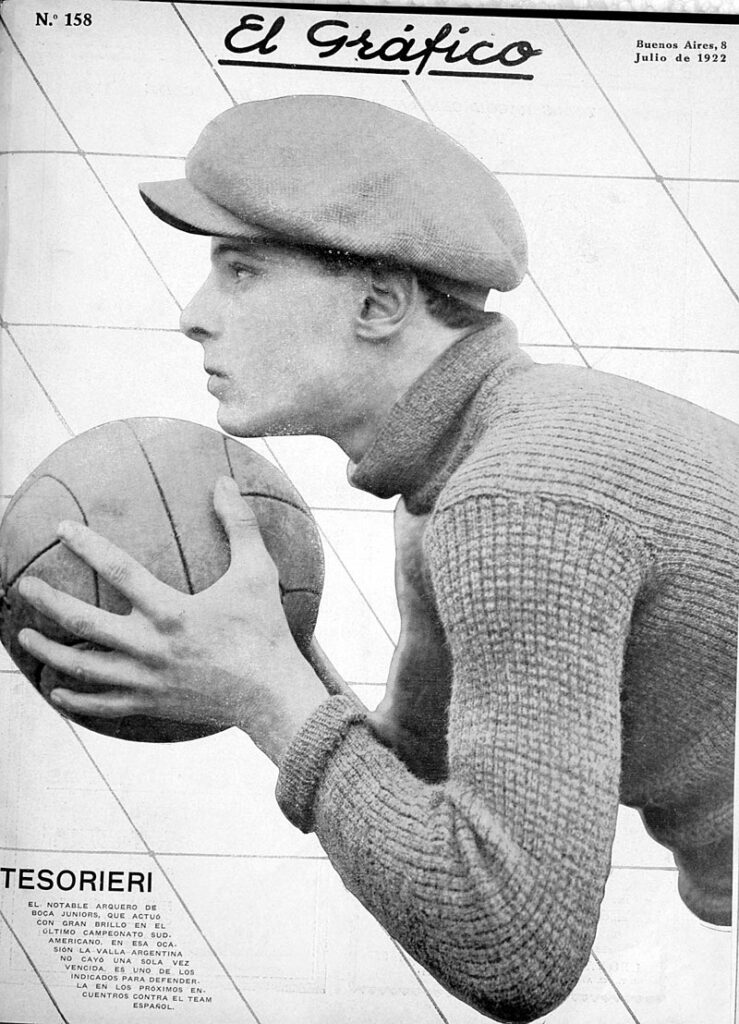

Numéro 3 : Américo Tesoriere

Dans les années 1920, nous l’avons déjà écrit, le football argentin était à son pinacle – l’Argentine et l’Uruguay se partageant en fait l’hégémonie mondiale. Ce fut aussi à cette époque, comme ailleurs dans le monde, que la figure du gardien de but commença d’être mise en avant dans le football rioplatense. Le premier à bénéficier de ce nouveau regard fut un Américo Tesoriere qu’on peut à bon droit considérer comme le premier grand gardien de l’histoire du football argentin.

Américo : un prénom qui sonne comme un programme pour ce fils d’immigré italien. Attaché au barrio de La Boca, qu’il mit en poèmes, c’est avec le grand club de Boca Juniors qu’il connut les plus grandes gloires. Vainqueur de cinq championnats avec le club jaune et bleu entre 1919 et 1926, Tesoriere dirigeait une défense de fer. S’il révolutionna le poste par sa science du placement et sa qualité d’anticipation, il n’oublia jamais l’essentiel : garder ses cages inviolées. Et il sut le faire, plus d’une fois ! Spécialiste de l’arrêt des penalties, n’hésitant pas à déserter sa ligne de but pour naviguer tel un troisième défenseur, il fut surnommé La Gloria.

C’est que Tesoriere fut une véritable vedette, de la trempe de celles qui faisaient la couverture des magazines et pour lesquelles les supporteurs créaient des chants. Adulé à Boca Juniors, il le fut tout autant en équipe d’Argentine. Ce fut lui qui garda les bois de l’Albiceleste lors des championnats sud-américains disputés entre 1920 et 1925. Il en gagna deux (1921 et 1925), réussissant même l’exploit de n’encaisser aucun but lors des compétitions de 1921 et de 1924. Même face aux Uruguayens tout frais champions du monde et dominateurs, Tesoriere tint bon et sut préserver ses filets.

Néanmoins, peut-être déjà sur le déclin ou en froid avec les dirigeants argentins comme il le fut avec ceux de son club, Tesoriere passa la main dès 1926 à Octavio Diaz et plus tard à Angel Bossio. C’est que l’Argentine, en ces années, ne manquait pas de gardiens de but. La Gloria ne s’éternisa dès lors pas sur les terrains, prenant sa retraite à 28 ans mais restant toujours dans les parages de son barrio et de son club adoré.

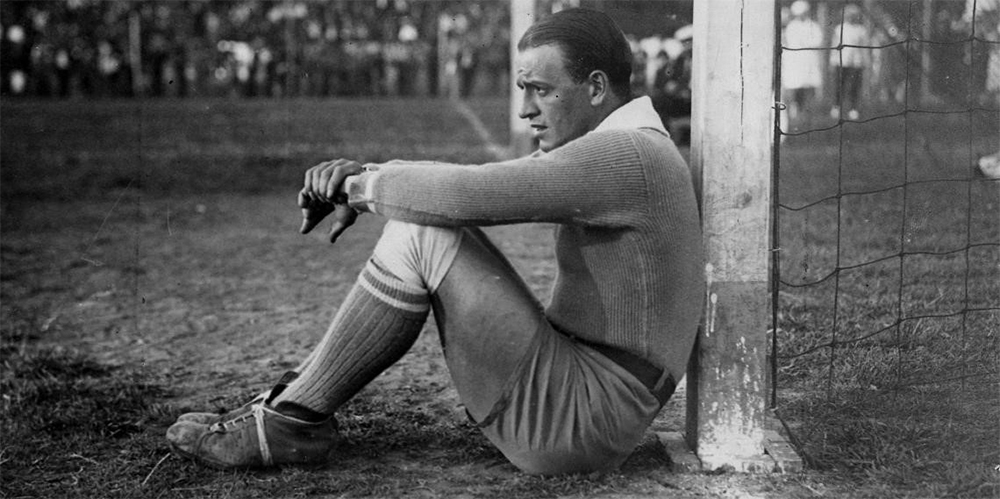

Numéro 2 : Ricardo Zamora

On ne prête qu’aux riches, dit-on. Et la tradition n’est pas avare, en France, pour prêter aux « grands hommes » du XIXe siècle, Hugo et Napoléon en tête, tant et tant de citations apocryphes. Elle l’est à peine moins lorsqu’il s’agit de placer dans la bouche du sanguinaire Staline des bouts de phrases mi-bouffons mi-effrayants, aptes à faire du Géorgien moustachu une sorte de croque-mitaine ridiculement terrifiant. Un guignol sanglant, à la manière d’un Idi Amin Dada qu’on imagine tout le temps souriant au moment d’annoncer une exécution, un personnage flippant qui sème l’inconfort, le doute et la terreur puisqu’on ne sait jamais sur quel pied danser : plaisante-t-il ou bien vient-il d’envoyer à la mort toute une charretée de pauvres bougres ?

Bref, tout cela pour dire qu’en 1931 l’Espagne s’était choisi pour président de la toute jeune République un homme nommé Alcalá-Zamora. La tradition, chafouine donc, affirme que le grand Staline en son palais ou en sa datcha se serait alors étonné : « Zamora… Le joueur de football ? » C’est dire, sans doute, assez l’incroyable notoriété du gardien de but. C’est à bon droit, en fait, qu’on peut prétendre que Ricardo Zamora fut la première grande vedette du football européen et même mondial.

Dans les deux hémisphères du football, des deux côtés de l’Atlantique, la presse sportive alors en plein essor se cherchait des héros. La dramaturgie du spectacle sportif n’en est que plus belle si elle s’individualise dans des figures homériques. L’aède l’avait compris, qui ne se contentait pas de décrire une bouillie de combats mais en extrayait des personnalités remarquables, le journaliste sportif le sait aussi : il lui faut des figures de proue, il lui faut des exploits individuels. Ricardo Zamora en fournit alors à foison.

Grand, bel homme, glorieux et immédiatement reconnaissable avec sa casquette et son pull blanc, le natif de Barcelone faisait partie de la sélection espagnole qui décrocha la médaille d’argent lors des Olympiades d’Anvers. Découvrant la furia española, la presse européenne découvrit surtout un gardien de but. Elle lui trouva un surnom, sobre mais suffisamment explicite : El Divino. Excusez du peu !

La nation espagnole s’était trouvé un phare, une figure de proue incarnant son unité alors que de plus en plus elle se divisait en factions rivales. Multipliant les parades et les plongeons stupéfiants, doté d’une grâce féline, Zamora était paré de toutes les qualités. Plus que le dernier rempart de la sélection nationale, il défendait la communauté nationale en train de se fissurer, il semblait la protéger d’elle-même, de ses propres fêlures. Ce ne fut évidemment pas suffisant, nous le savons. Cela ne pouvait pas être suffisant : le football n’est pas là pour réussir là où la politique échoue.

En attendant, Zamora monnaya chèrement son talent au FC Barcelone, au Real Madrid, mais surtout au Real Español dont il reste la tête d’affiche légendaire. Appartenant peut-être autant aux années 1920 qu’aux années 1930, c’est néanmoins pendant les Années Folles que le gardien fut à son zénith avant de sombrer dans les embrouillaminis et les horreurs de la Guerra Civil. On l’y crut mort, il n’en était heureusement rien. Mais, de toute façon, le bel hidalgo était déjà mort dans le cœur des midinettes car, dès 1927, le cinéma lui attribua une épouse. Une vedette, on vous dit !

Numéro 1 : Andrés Mazali

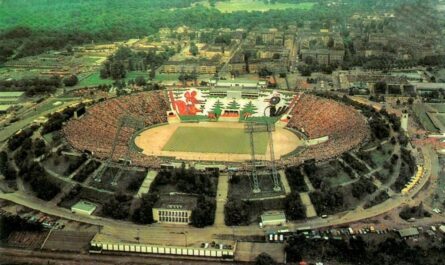

Qui d’autre ? Qui peut-on placer à la première place de ce top des gardiens des années 1920 que celui qui fut le portier de la nation dominante de la décennie ? Champion du monde à Paris en 1924, à Amsterdam en 1928 et à Montevideo en 1930, l’Uruguay avait su s’imposer comme la tête du duopole qu’il formait avec l’Argentine. C’était sur les rives du rio de la Plata que battait alors le cœur du football mondial, et singulièrement dans la capitale de la République orientale.

Or, Andrés Mazali fut le gardien de la sélection uruguayenne en 1924 et en 1928. Une virée nocturne, et non des performances moindres, le priva de la compétition de 1930. Champion mondial en football, champion continental en athlétisme, champion national en basketball, Mazali incarnait à merveille le citoyen sportif rêvé par la petite nation uruguayenne. Peut-être encore plus qu’ailleurs en Amérique du Sud, le sport était en Uruguay intimement lié à la construction de l’identité nationale et à la citoyenneté.

Si l’Argentine avait fêté le centenaire de son indépendance en organisant le premier championnat sud-américain de football en 1916 – qu’elle avait perdu face à l’Uruguay ! –, si le Brésil en avait fait autant six ans plus tard – perdant face au Paraguay ! –, l’Uruguay voyait encore plus grand pour son propre centenaire en 1930 : la première Coupe du monde. Evénement politique peut-être plus que sportif, la compétition mondiale se finit donc heureusement bien pour l’Uruguay qui confirma ainsi son emprise sur le football des années 1920.

C’est dans un estadio Centenario flambant neuf que le capitaine Nasazzi souleva la victoire ailée sculptée par Abel Lafleur, lui donnant un luxe et un éclat à nul autre pareil. Au sommet du football mondial trônait donc un petit pays de même pas deux millions d’habitants, dont la ville principale dépassait péniblement le demi-million. Qui l’eût cru ? Et, protégeant les filets de cette incroyable nation sportive, s’avançant sur la ligne de but, il y avait Andrés Mazali…

Le classement complet

1 – Andrés Mazali

2 – Ricardo Zamora

3 – Américo Tesoriere

4 – Ferenc Plattkó

5 – Pierre Chayriguès

6 – Heinrich Stuhlfauth

7 – Giovanni De Prá

8 – Jean de Bie

9 – Angel Bossio

10 – Ted Hufton

11 – Bill Harper

12 – Antonio Roquete

13 – Sigge Lindberg

14 – Elisha Scott

15 – Károly Zsák

16 – Juan Botasso

17 – Gianpiero Combi

18 – Tuffy

On est là pour pinailler, non ? Malgré mon supporterisme espanyolista, je pense faire preuve d’objectivité en affirmant que Zamora méritait d’être numéro 1. Pour deux raisons :

– au sein de la Roja, comme le mentionne Bobby, Zamora était la star sur et en dehors des terrains, et cela durant une quinzaine d’années. Mazali n’était qu’un joueur parmi d’autres au sein d’une équipe dominante dont le crack et héros était Scarone. Sa carrière est plus brève et discontinue puisqu’avant les JO de 1928 il perd momentanément son statut de titulaire.

– en club, Mazali le dit lui même, il n’a pas toujours brillé en tant qu’arquero. Il redevient même joueur de champ avec Nacional vers 1926-27 je crois.

Bref, El Divino numero uno !

Sofoot avait classé Zamora 74eme de son top espagnol. Arconada 84ème et surtout Victor Valdés 54ème ! On en est pas là mais ça reste un scandale !

Incontestablement, toutes époques et tous lieux confondus, Zamora est LA star des gardiens de but : aucun autre portier n’a connu une telle notoriété, une telle gloire.

De manière générale, je l’ai déjà écrit, les années 20 sont la décennie bénie des gardiens de but : ce sont eux les vedettes.

Au-delà de ça, les contemporains furent quand même frappés par le style et les qualités de Mazali. En Europe, en 1924, les journalistes en firent au moins l’égal de Zamora. Voire mieux…

Alors, Mazali, Zamora… Zamora, Mazali… Bref !

En tout cas, Zamora est le joueur le plus charismatique de l’histoire du foot espagnol. J’en vois aucun pour le talonner. C’est également les deux premiers sacres du Real dans les années 30. Qui resteront les seuls jusqu’aux années 50 et Di Stefano. Ne pas oublier que le Real, avant Alfredo, avait moins de titres que Bilbao, le Barça, l’Atletico ou Valence… D’ailleurs Zamora est plus une figure du Real que du rival catalan.

Zamora est une très, très grande figure de l’histoire du football. Pas seulement espagnol ou européen, mais mondial.

« D’ailleurs Zamora est plus une figure du Real que du rival catalan. » et plus encore du RCD Espanyol, cf. Top 10 de juillet dernier eh eh

Et sinon, remercions Bob pour ses angles de vue originaux, ses perspectives historiques et ses mots choisis. De très beaux portraits, délicieux avec un café matinal.

Merci.

Le portrait de Tesoriere est nul à chier.

Mais je suis très fier des quatre autres, oui.

Mazali un peu écourté cependant. De toi, on était en droit d’attendre un peu plus eh eh

Je n’ai pas voulu voler la vedette à Zamora (c’est vrai).

A Mazali la première place, à Zamora le plus beau portrait.

Il y aura une autre « fantaisie » de ce genre dans le top années 30…

Mais Mazali, c’est court et efficace. Avec lui, comme avec toute cette équipe d’Uruguay, on est au-delà du football : on parle de citoyenneté, de construction de la nation… C’est beaucoup, beaucoup plus que du foot.

En somme, le sport au service d’un projet de vie commun.

Puis la photo de couverture est tellement évocatrice, elle rejoint la dernière phrase du portrait de Mazali : le rôle de gardien, de vigie…

Plattko au Chili est réputé avoir introduit le WM et professionnalisé les méthodes d’entrainement. Et il a côtoyé Sergio Livingstone – dont j’imagine que nous reparlerons dans le top des années 40 – alias Le Crapaud.

J’en connais un autre de « crapaud »…

On en parle dans quelques semaines (ou mois) !

J’avais fait une intro sur Livingstone dans mon texte sur Moreno à Catolica.

Verano : un mot sur Tuffy, que tu as été le seul à voter.

Une personnalité du foot paulista, gardien de la Seleção lors du Sudamericano 1925 et ayant probablement des origines au Proche orient (il a d’ailleurs joué dans le clubs des Libanais et Syriens de São Paulo). Très populaire pour ses fantaisies et ses airs sataniques (surnommé Satanas), il est une idole du Corinthians et est mort d’une pneumonie en 1935, la même année qu’Eurico Lara, le gardien star du Grêmio.

Des airs sataniques ?!?

Sur certaines photos, il ressemble à un acteur du ciné muet : peau très pâle, cheveux très sombres et tout de noir vêtu. Il aurait également porté des favoris et parfois même une barbe, sans doute l’origine de son surnom.

Sur la fin de sa carrière, au Corinthians, il est suffisamment célèbre pour avoir figuré à l’affiche d’un film consacré au football aux côtés de Friedenreich, Ministrinho (Sernagiotto lors de son passage à la Juve). Il aurait même possédé une salle de cinéma et un théâtre.

Chayriguès, ton petit chouchou… Avant les années 20, je ne connais quasi rien. Les journaux avaient-ils déjà ces tonalités homérique dans les récits des rencontres ?

Non.

Avant les années 20, la presse sportive relate surtout les résultats, annonce les rencontres. On est plutôt dans le factuel, même si de grandes figures se détachent déjà : qu’on pense à Tunmer en France, à Woodward en Angleterre, etc.

Les années 20 voient le développement quantitatif de la presse sportive : 93 titres en France en 1921, 219 en 1930 ! L’Auto tire à 100 000 exemplaires quotidiens en 1920, plus de 300 000 en 1933 (600 000 pendant le Tour) !

Mais le style change aussi, aussi bien dans la presse spécialisée que dans le presse généraliste : le récit se développe, le reportage, les portraits et même le photojournalisme sportif (qu’on pense à Match ou au Miroir) y trouvent leur place. C’est dans les années 20 qu’Albert Londres couvre le Tour…

Je le montre dans ces portraits : la presse crée des héros dans les années 20, singulièrement des gardiens de but. Mais pas seulement, bien sûr.

Les gardiens me paraissent aussi avoir été bien plus célébrés alors, qu’ils ne le furent plus jamais ensuite, je trouve d’ailleurs ce sujet vraiment intéressant, et le cas échéant cela tient peut-être à ce qu’ils étaient particulièrement exposés (deux défenseurs stricto sensu pour les assister, des coups à n’en plus finir..)??.. Ceci dit le vedettariat existait déjà, et pas un peu!

Il y a un cas que je ne parviens vraiment à m’expliquer, celui de l’attaquant-« total » belge des années 1910 et 1920 Louis « Luigi » Van Hege………… Faut voir ce que la presse italienne sortit alors sur lui, et qui était du registre d’une idolâtrie…………que la Belgique, bien qu’elle le tînt dès 1910 pour l’un de ses joyaux, ne lui témoigna jamais – ou en tout cas pas dans de tels termes, avec tels excès.. « Pallido Saettante » par exemple, « Le tonnerre pâle », tout un programme……… C’était une star!, la première même du Calcio dit-on. Alors certes le Calcio ne valait pas grand-chose, le foot belge restait à l’avant-garde sur pas mal de points, en rien surprenant qu’il y cassa singulièrement la baraque, mais ce gap narratif à son sujet, selon qu’on soit dans la sphère belge ou italienne?? On dira probablement que c’est culturel, je ne sais pas.

Et sinon j’ai lu tout ce premier volet avec plaisir..mais par bribes aussi, bref j’ai vu être sollicité que le(s) votants notamment de Sigge Lindberg se manifestent?? Eh bien j’en fus! (le seul???), et j’espère l’avoir placé haut car, si dans l’absolu j’avais bien peu de certitudes, lui par contre en était une!!!

C’est le Chayriguès suédois………..mais un Chayriguès avec de l’acquis qui ne fut pas que symbolique à l’international : gardien novateur, aventureux, ultra-décisif (quand homme du match il y a côté suédois : c’est toujours son nom qui revient) ; une figure immense de leur football, et régulièrement remémorée comme telle….. Jusqu’aux années 40, c’est haut la main LE plus grand footballeur suédois. Et à juger des archives BE et NL que je pus consulter jadis : ce n’était absolument pas usurpé, un très grand……………qui avait toute sa place ici.

Chayriguès suédois, j’ajoute donc : Arsenal fit en son temps des pieds et des mains pour le signer.

Et son surnom? Tout un programme : le Zamora du Nord.

Lui aussi était surnommé Zamora ? Je connaissais Bengt Nyholm, au début des années 60. Ils ont un truc avec Zamora les Suédois !

Ah ah, Arsenal qui voulut signer Lindberg… On s’est masturbé tant et plus sur l’innovation tactique du WM, mais Chapman recruta surtout à prix d’or les meilleurs footballeurs britanniques et même au-delà…

Zamora, référent à son poste et pour son continent : c’est tout bonnement incontestable, un témoignage de plus, comme s’il en fallait encore..

Et cependant je suis de ceux qui ne l’ont pas mis en 1, éhéh………………mais faute pour à peu près tous ces joueurs de la moindre image, et vu que les résultats invitaient pour le moins à valoriser du sud-américain (..si au moins j’avais opté pour le bon, certes ajde..)…………?? Ben c’est l’embardée, et puissent donc les défenseurs du beau Ricardo me pardonner.

Attention, ce n’est pas Chapman qui voulut signer Lindberg, mais l’un ou l’autre de ses prédécesseurs, au début des 20’s.

Ce qui aurait fait de lui le premier exo-Britannique du club, non moins que le premier keeper qui ne fût pas anglais – titre qui revint en final je crois, quelques années plus tard, à ce..Bill Harper pour qui je me rappelle d’ailleurs avoir voté.

Et à dire vrai, je viens de vérifier : Lindberg aurait même été, ce faisant, le deuxième joueur (derrière un fugace et souterrain Allemand) continental à jouer aux îles, autant dire le premier au plus haut niveau!

Pourquoi cela capota? L’offre était financièrement intéressante, Arsenal était un club ambitieux..mais pas assez pour que le Suédois pût assurer ses arrières, bref Lindberg préféra rester en Suède, au contact direct d’un emploi stable.

Crozier a joué en Angleterre au tout début du XXe siècle, mais pas chez les pros : https://www.chroniquesbleues.fr/Georges-Crozier-portrait

En revanche, Langenove fut bien pro : https://www.chroniquesbleues.fr/Eugene-Langenove-pionnier-pro-en-Angleterre

Yep, mais l’expérience-éclair de Langenove en Angleterre date d’octobre 1922, alors que c’est un semestre plus tôt, au mois de mai de la même année, qu’Arsenal avait proposé ce contrat à Lindberg.

A ce propos, ce qui eut cours dans les cages d’Arsenal durant cette décennie n’est pas anodin : d’abord cette proposition faite au gardien-star du football suédois, donc..puis l’arrivée, certes moins exotique, de l’Ecossais Bill Harper..puis c’est un autre gardien-star du football continental qui fut approché, l’Autrichien Rudi Hiden..puis finalement c’est le bien plus modeste Néerlandais Gerrit Keizer qu’Arsenal parvint à ferrer.. Et il est bien possible que j’en ignore encore l’un ou l’autre.

Tel attrait pour des gardiens étrangers.. A ce point, je ne vois pas comment cet Arsenal particulièrement ambitieux des années 1920 ne resta longtemps un cas unique pour le football anglais.

Rafael Alberti est né au Puerto Santa Maria, à une vingtaine de kilomètres du coin où vit ma famille. Je connais très bien. C’est également le lieu de naissance de Joaquin.

Alberti, l’auteur ?

Oui

Platko, figure de Vasas également, est à mes yeux le plus grand gardien de l’histoire du Barça avec Ramallets. Pour le podium, Stegen peut peut-être candidater. Zubi et Valdes n’étaient pas folichons…

Je leur fais un sort dans le futur Top des années 1950 dans le portrait de Ramallets et eh

Zamora et Samitier à Nice. L’équivalent d’un Casillas-Villa sur la promenade des Anglais.

Je ferai une place à Zamora à Nice dans le top années 30…

Une très belle (et rare) photo.

J’avoue qu’avant de vous connaître, je ne savais pas qui était Mazali. Merci pour ces beaux textes !

Mazali a donc recueilli plus de voix que Zamora en numéro un ?

Rappelons que tu ne lui as donné aucun point ! T’as tout mis dans les années 30…

Dois-je faire la liste de tous les joueurs que je ne connaissais pas avant que tu en parles ?

Échange de bons procédés l’ami. Hehe

C’est surtout que les noms de Petrone, Andrade, Cea, Castro, Nassazi, je les connais depuis toujours. A partir du moment où tu foutais ton nez dans les bouquins parlant de l’histoire de la Coupe du Monde, tu tombais forcément sur ces noms. Comme sur ceux de Zamora ou Planicka dans cette même décennie. Par contre, les gardiens uruguayens n’étaient pas forcément mis en valeur. Et rien sur Mazali, absent en 1930.

Finalement, suis longtemps resté bloqué sur l’impression que ces gardiens ne méritaient pas plus que ça d’attention. C’était une erreur.

Károly Zsák, Harper et Lindberg en mentions… Aimerais bien que ceux qui ont voté pour eux m’éclairent un peu…

Harper, c’est probablement le principal gardien écossais de la décennie.

Et le dernier rempart de l’Arsenal de Chapman…

ben oui, que les votants s’expliquent sur la présence de l’aviateur Charles Lindberg(h) dans ce top eh eh

LE n1 c’était Zamora en Europe et Tesoriere en Amérique Latine.

Mazali a profité des performances et des succès de la Celeste, ce n’était pas un maillon essentiel. Avec ou sans lui, la Celeste était championne du monde (28 ou 30). Tesoriere était beaucoup plus déterminant sur son équipe (Albiceleste ou Boca je renvoie au top 50 Boca avec un autre article sur Tesoriere) notamment au début de la décennie. La presse le souligna et le célébra. On célébra un gardien plus qu’un autre joueur, et c’était bien Mérico. Je renvoie à mon article sur Tesoriere pour vous replongez dedans !

Merci Bobby pour tes portraits si agréables à lire et surtout pour avoir chapeauté ce top gardien qui va nous régaler les prochaines semaines!

Zamora c’est clairement LA star espagnole et européenne de la décennie. Le seul joueur qui est présenté comme une légende (alors qu’il est encore en activité) dans les revues portugaises. Puis un gars avec un charisme et une classe qui ne fait aucun doute tant cela ressort sur tout ce que j’ai lu sur lui.

Je n’ai pas de preuve formelle mais les journaux de l’époque affirme qu’il était là pour les funérailles de Pepe de Belenenses. Un adversaire qu’il avait rencontré seulement deux fois.

Et d’ailleurs pour teasé un futur (lointain) double articles, Candido de Oliveira et Roquete étaient grands amis, le premier étant un mentor pour le deuxième. Sauf que le premier était un opposant déclaré au régime, un espion à la solde des alliés et le deuxième un gradé de la police politique en première ligne lors de l’arrestation de Candido.

Ces deux portraits devront sortir à la suite, peut-être même lié en deux parties.

Quelles étaient les qualités de Combi ?

La place. Tu pouvais y mettre de 7 à 9 personnes selon les modèles.

L’endurance : 200 mille km faciles mais il consomme beaucoup.

Bon Verano a déjà commencé l’apéro. Bonne soirée l’ami. Hehe

Attends deux semaines…

hello j’arrive tard désolé mais ce top des gardiens par décennie je suis assez fan et curieux, débats enflammés en perspective^^

je vais pas faire le grand connaisseur de cette époque là même si j’ai eu 50 piges y’a 10 jours j’étais pas né contrairement à certains ici j’ai l’impression^^ par contre toujours pareil dans les livres les histoires entendues et chez les historiens du foot comme les Bobby Verano et autre Khiadia il me semblait que la star et le meilleur gardien des années 20 était le charismatique Zamora! on m’aurait menti^^ toujours pareil ce bouquin acheté après (ou avant) la coupe du monde 86 ma bible a 11 ans et perdu depuis qui racontait l’histoire des coupes du monde parlait du gardien Espagnol comme le plus grand gardien de l’époque (c’est fous presque 40 ans après j’ai encore en tête une photo de lui avec casquette gants ect.. et c’est pas celle sur l’article)

pardon pour ces digressions mais probablement que ces articles font ressurgir des Madeleines de Proust chez les « vieux » et me parlent plus que le foot actuel que j’ai arrêté de regardé depuis 2018 (allé a GG ou en déplacement pour voir les verts est ce encore du foot? ha ha)

En terme de réputation, pas de doute : Zamora est le numéro 1. Mais le football rioplatense est alors tellement supérieur au football européen qu’on peut se poser la question de savoir si les grands gardiens sud-américains de l’époque, moins mis en valeur, moins médiatisés (notamment en Europe), n’étaient pas plus talentueux. C’est cependant difficile à déterminer et Verano et ajde ont critiqué, avec de bons arguments, la première place de Mazali.

Rappelons quand même que si Fred n’avait pas attribué 0 point pour Zamora dans les années 20, avant de le placer à la première place des années 30, cela eut suffit à faire de l’Espagnol le champion de la décennie…

pardon j’ai pas finis je reviens^^ mais je sens qu’on va avoir de belles bagarres pour les décennies suivantes une pensée pour un gardien Brésilien du côté du Maracanazo ou d’un Mexicain à 5 coupes du monde mais c’est un peu tôt (et surtout peut être pas dans le top 10 je m’enflamme^^)

question: qui tente dans la communauté de choper des places pour 2026 au Mexique 40 ans après el dios diez ? à sainté on est 4 à tenter l’affaire (si tu as pas une carte visa à 50 ans tu as raté ta vie^^)

Si tu vas au Mexique, tu peux demander à Gignac qu’il me rende les 100 balles qu’il me doit depuis ses années toulousaines. Ma patience a des limites !

Frank Sechehaye et Frantisek Planicka comptent pour les années trente ?

Désolé si la question est redondante, j’ai des pages de retard à rattraper 🙂

Salut Claudio ! La difficulté était de choisir une période pour certains. Ils seront certainement mentionné dans la décennie suivante. Et sinon, essaie de suivre les prochains épisodes. Je t’ai fait une petite dédicace… A plus

Désolé, mon absence de ces travées n’était vraiment pas par choix 😉

Claudio. Y un truc que j’aimerais bien faire mais je me sens un peu léger et j’aurais besoin de ton expertise… J’aimerais bien faire un top 10 des joueurs tunisiens. J’ai repéré une liste de candidats mais j’avoue que je maîtrise pas suffisamment le sujet… Où placer un Diwa, un Ben Nacef par rapport aux générations plus contemporaines…

Planicka, c’est plutôt les années 30.

Séchehaye, j’ai été le seul à voter pour lui.